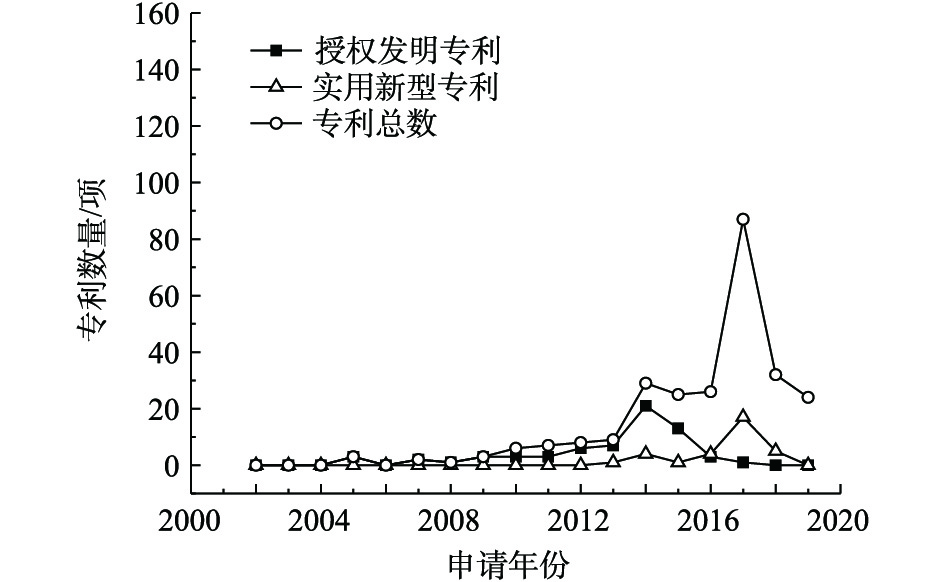

-

随着我国工业的快速发展,工业废水产生量亦不断增加。由于工业废水处理成本高,导致越来越多的工业废水没有得到有效处理而被排放,因此,水污染成为亟待解决的重大问题。尤其是在医药、化工、印染和焦化等行业,其废水有机物浓度高、组分复杂、难降解物所占的比重大,并且含有各类芳香族类组分、氨氮、氰化物、多氯联苯、邻苯二甲酸类等有毒有害物质[1-4]。若不经过恰当处理,工业废水极有可能渗透到地下水中,并对周围的居民和生态环境造成严重危害。

微生物固定化技术是强化工业废水处理最为经济有效的方法之一[5]。菌丝球由于其特殊的多孔结构,在实际废水处理中有较强的适应性和良好的传质效果。同时,菌丝球安全、无毒、易得,具备良好的沉降和吸附性能,使用后易于分离,从而使得菌丝球在废水处理中广受关注[6-7]。DONG等[8]使用菌丝体颗粒作为生物质载体固定沼泽红假单胞菌,研究其发酵特性和邻氯苯酚的生物降解性能,通过响应曲面优化后,邻氯苯酚的去除率达到了92.6%。LU等[9]采用海洋真菌Aspergillus niger ZJUBE-1制备自固定菌丝体并研究其脱色能力,结果表明,生物吸附过程符合拟二级动力学和Langmuir等温模型,菌丝体最大吸附容量263.2 mg·g−1,并在生物吸附过程中表现出较高的盐度和酸度的耐受性。国巍[10]以烟曲霉菌G-13菌丝球为载体,固定具有降解纤维素能力的蜡样芽孢杆菌X10-1-2,形成可同时降解木质素和纤维素的复合菌丝球。

一直以来,人们更多关注菌丝球营养条件的优化,而忽略了一些环境因素(如pH,接种量等)对菌丝球物理性能的影响,而这些因素的优化通常会使菌丝球具有更好的效果[11]。本研究通过研究孢子培养时间、培养基pH及菌丝球接种量对菌丝球物理性能的影响,探讨其最佳性能的培养条件,使用优化后的菌丝球进行废水脱色和固定化微生物处理焦化废水的研究,为难降解废水和染料废水的处理提供参考。

全文HTML

-

试剂:蔗糖(C12H22O11)、丁二酸钠(C4H4Na2O4)、硫酸铵((NH4)2SO4)、七水合硫酸镁(MgSO4·7H2O)、氯化钾(KCl)、磷酸氢二钾(K2HPO4)、七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、四水合硫酸锰(MnSO4·4H2O)、结晶紫(C25H30N3Cl),均为分析纯。

仪器:游标卡尺(8012型,上海赛拓五金工具有限公司);烘箱(101-1A,天津天泰仪器有限公司);分光光度计(721型,上海光谱仪器有限公司);扫描电镜(JSM-7100-F,日本电子株式会社)。

-

真菌菌种为异养硝化真菌Penicillium sp. L1(KU163443)[12],该菌筛选自焦化废水处理厂曝气池的活性污泥。复合菌丝球降解特性分析所用的细菌为混合细菌FG-06,该菌筛选自焦化废水处理厂曝气池活性污泥,不动杆菌属和假单胞菌属是该菌群中的优势种属,具有出色的异养硝化性能[13]。2种微生物均采用斜面和液体石蜡保藏法进行保藏。

L1菌丝球培养基:蔗糖12.717 g·L−1,KCl 0.500 g·L−1,(NH4)2SO4 0.614 g·L−1,MgSO4·7H2O 0.500 g·L−1,FeSO4·7H2O 0.010 g·L−1,K2HPO4 0.500 g·L−1,pH为7,使用前在灭菌锅中以115 ℃灭菌30 min。

混合细菌FG-06培养基:(NH4)2SO4 0.472 g·L−1,丁二酸钠 4.630 g·L−1,MgSO4·7H2O 0.050 g·L−1,K2HPO4 0.200 g·L−1,MnSO4·4H2O 0.010 g·L−1,FeSO4·7H2O 0.010 g·L−1,pH为7,使用前在灭菌锅中以121 ℃灭菌20 min。

由于焦化废水水质成分复杂,污染物浓度波动大,在实验期间,取回的焦化废水苯酚浓度较高,因此,使用混合细菌培养基和焦化废水以体积比为2∶1配置混合废水,以增强废水的可生化性能,焦化废水与混合废水水质指标见表1。

-

1) L1菌丝球的制备与优化。菌丝球的制备采用孢子预培养方式,将斜面上孢子在L1培养基中活化2 d后用于研究。随机取一定数量的活化孢子接种至全新的培养基中再培养,培养一定时间后,制备菌丝球。若无其他说明,则所有的培养环境均为30 ℃、120 r·min−1,于250 mL锥形瓶分装100 mL培养基。

在pH为7、接种40颗预培养后孢子的条件下,同时接种数瓶培养,每隔24 h取出1瓶,一共5 d,测量菌丝球的性能,考察菌丝球培养时间对其性能的影响。在接种40颗预培养后的孢子,培养时间为3 d的条件下,通过改变L1培养基pH为3、4、5、6、7(使用0.1 mol·L−1的NaOH或HCl),确定在不同pH条件下的菌丝球的性能。在pH为7、培养时间为3 d的条件下,通过改变每瓶培养基的预培养孢子接种量(20、40、60、80、100颗)来研究其对菌丝球性能的影响。

按照常见方法测定菌丝球的直径、干湿比、干重测量和沉降速度[14]。在后续降解实验和吸附实验中均使用优化条件下制备的菌丝球。

2) L1菌丝球在焦化废水中的降解。首先,同时将1%的游离菌液和30颗菌丝球(直径为(4.1±0.2) mm)加入到FG-06培养基中,在30 ℃、120 r·min−1的条件下,共同培养48 h后取出备用,完成菌丝球微生物的负载。然后,以接种5%的游离菌液和60颗空白菌丝球作为对照组,分别接种上述复合菌丝球30、60和90颗作为实验组,分别在120 mL混合废水中研究其降解性能,每种情况同时做3组平行实验,取平均值。

3) L1菌丝球吸附结晶紫的影响因素。实验均在20 mL浓度为50 mg·L−1的结晶紫溶液中进行,在30 ℃条件下,吸附24 h后,在583 nm测吸光度并计算脱色率,若无其他说明,转速均为120 r·min−1。分别研究10颗和20颗菌丝球的吸附性能;在20颗菌丝球条件下,研究0、60、120、180 r·min−1的影响;在20颗菌丝球条件下,以24 h为1周期,重复6次吸附实验对菌丝球的影响。按式(1)计算脱色率。

式中:R为脱色率;c0为空白对照处理后的溶液浓度,mg·L−1;ct为实验组处理结束后的溶液浓度,mg·L−1。

-

采用快速消解分光光度法测定COD;采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮浓度;采用酚二磺酸分光光度法测定硝态氮浓度;采用N-(1-奈基)-乙二胺光度法测定亚硝态氮浓度;采用4-氨基安替比林光度法测定苯酚浓度;菌落密度OD600在分光光度计600 nm处测定;结晶紫浓度在分光光度计583 nm处测定。

1.1. 实验试剂与仪器

1.2. 实验菌种和培养基

1.3. 实验方法

1.4. 分析方法

-

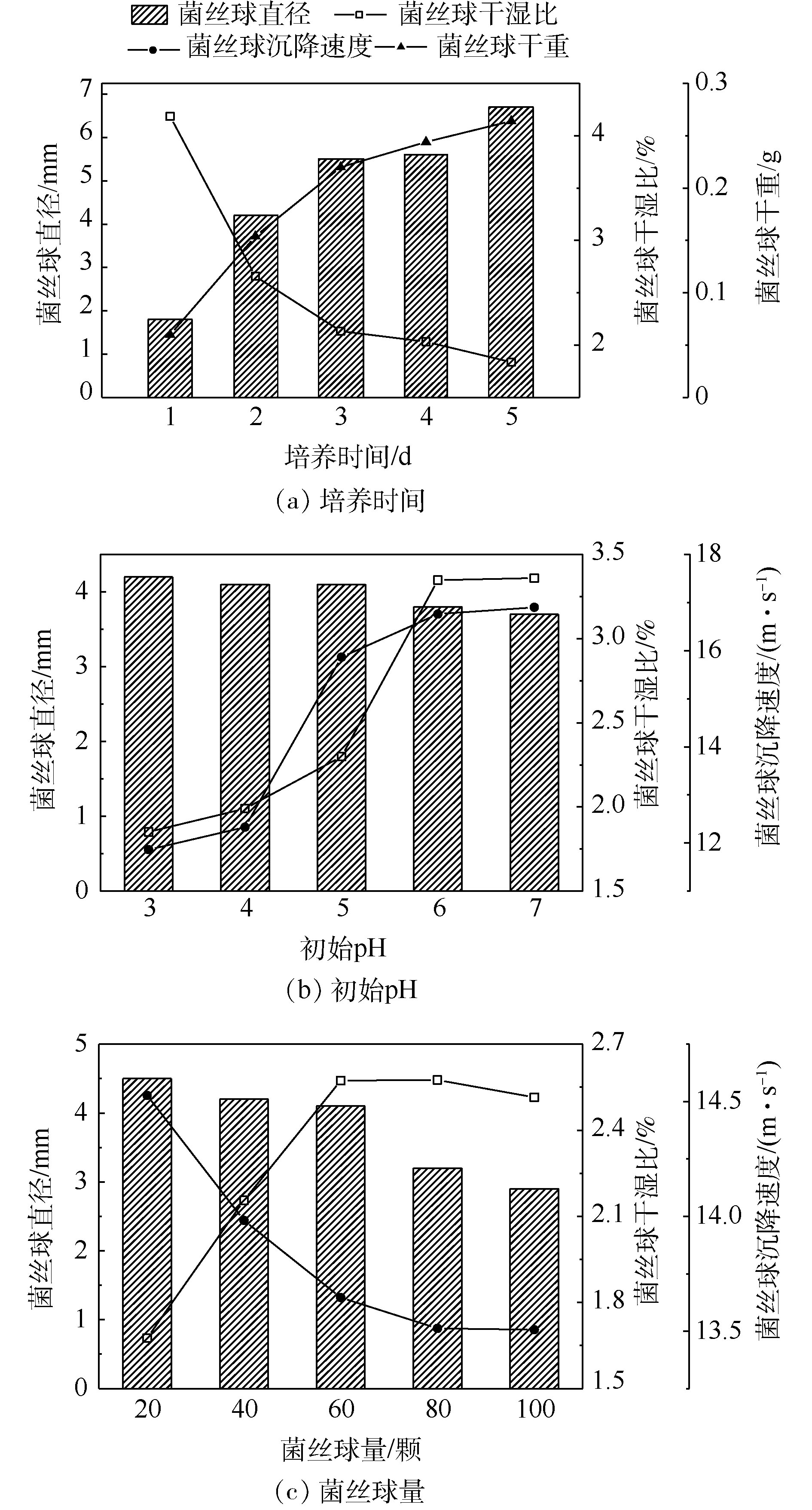

有研究[15]表明,菌丝球半径过大则比表面积减小,吸附量降低;半径过小,虽然比表面积相对有所上升,但菌丝球致密,含水量减少,导致传质和吸附性能下降;菌丝球干重和干湿比越大,表明菌丝球所含水分越少,菌丝球强度也就越高。而菌丝球良好的沉降性能可以使菌丝球与水快速分离,便于在水处理中的应用[16]。因此,在菌丝球应用于水处理前,优化过程十分重要。

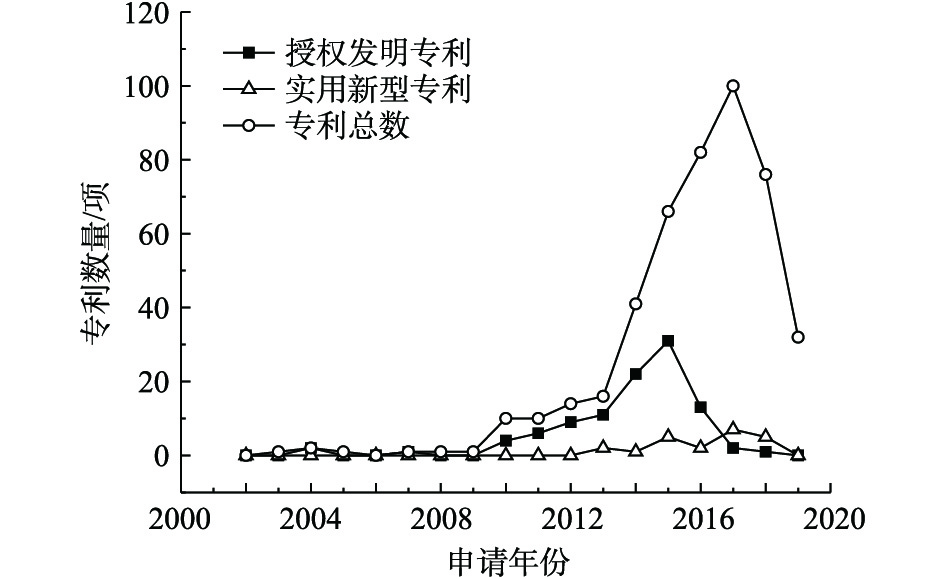

图1为培养时间、pH及接种量对菌丝球性能的影响。从图1(a)可以发现,菌丝球的直径和干重随时间递增,而干湿比则呈现相反的趋势。当培养时间为1 d时,虽然干湿比较高(4.18%),但此时菌丝球直径相对较小,菌丝球较为密实。培养2 d时,菌丝球有较大幅度的生长,此时的直径和干湿比达到4.2 mm和2.66%。2 d以后,随着菌丝球的继续生长,直径逐渐增大,结构越来越松散,不利于菌丝球在水处理中的应用。图1(b)显示出培养基pH对菌丝球物理性能的影响,随着pH的升高,菌丝球的干湿比和沉降速率显著上升,而直径则略微下降。真菌通常适合在酸性条件下生长,但在酸性条件下菌丝球L1结构十分松散。在初始pH为6和7时,菌丝球的直径(3.8 mm,3.7 mm)、干湿比(3.35%,3.36%)、沉降速率(16.76 m·s−1,16.90 m·s−1)相差不大。菌丝球的接种量影响见图1(c),随着接种量的增大,菌丝球直径逐渐下降,尤其是在接种量80颗和100颗时,直径降到3.2 mm和2.9 mm;而干湿比则先在60颗接种量时上升至最高点2.57%,而后有轻微的下降;虽然沉降速度随接种量增大呈下降趋势,但变化幅度并不大。综和上述结果表明,活化孢子在培养2 d、接种量为60颗菌丝球、pH=7的条件下,菌丝球L1的物理性能更好。

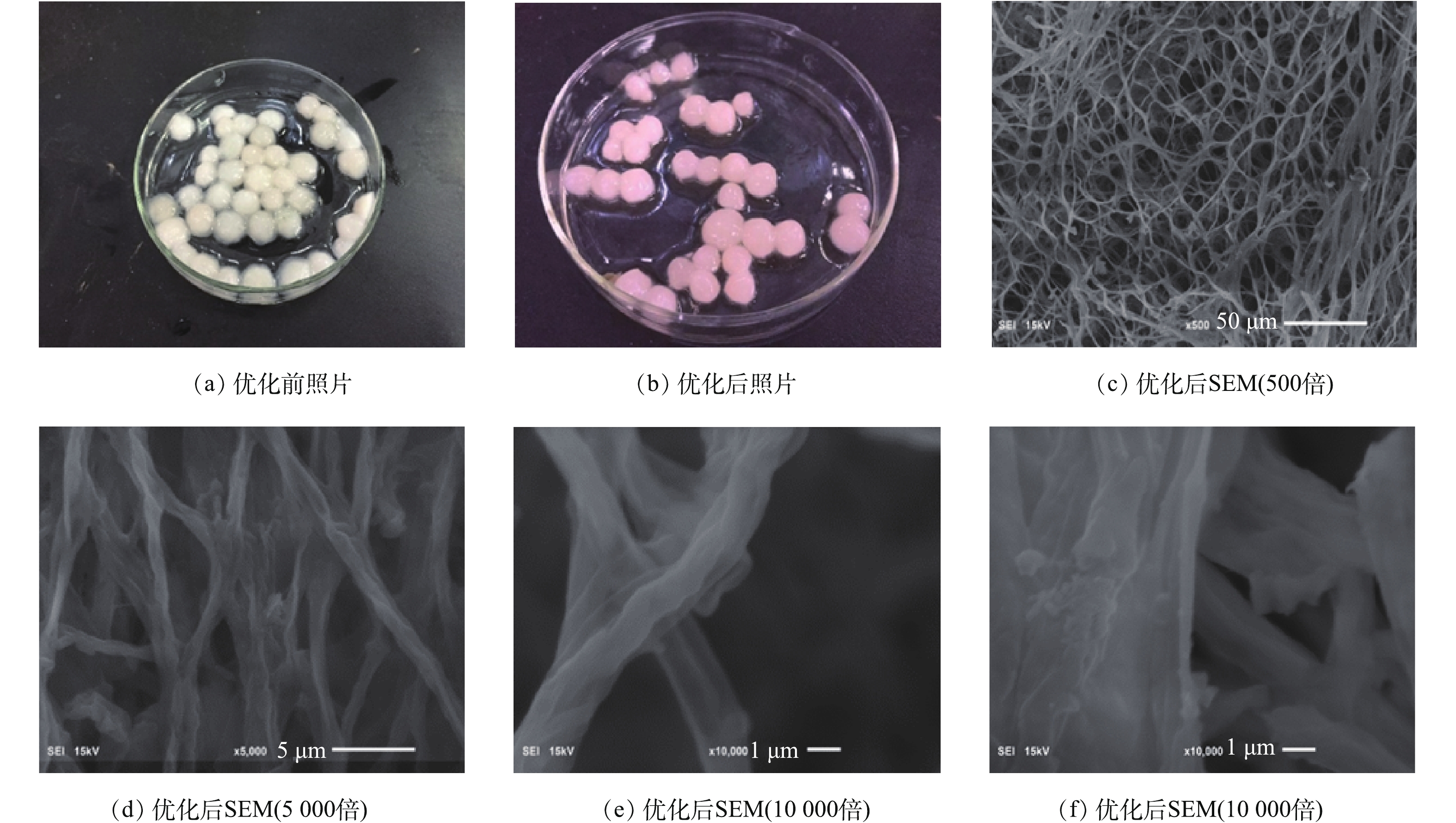

由图2(a)和图2(b)可知,未优化前,菌丝球颗粒结构松散,直径相对较大,难以维持球形整体;而优化后的菌丝球颗粒饱满,较为密实,粒径略有减小。有研究[17]表明,真菌的吸附机制主要包括细胞表面吸附和细胞内积累,由优化后菌丝球的电镜图(图2(c)~(f))可知,优化后的菌丝球有规则的网状结构,网孔发达且分布均匀,并且菌丝体结构粗壮完整,有利于菌丝球在水处理中发挥载体的作用。

-

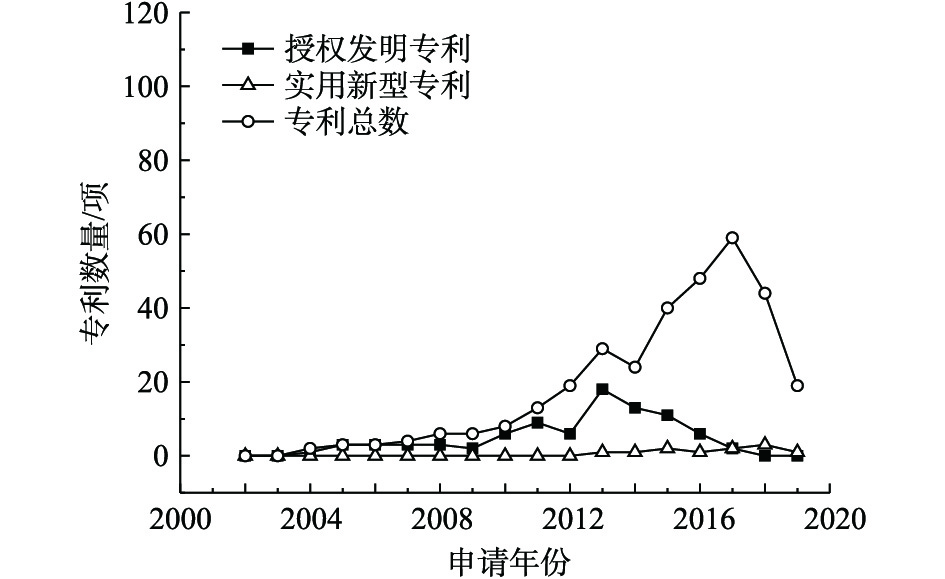

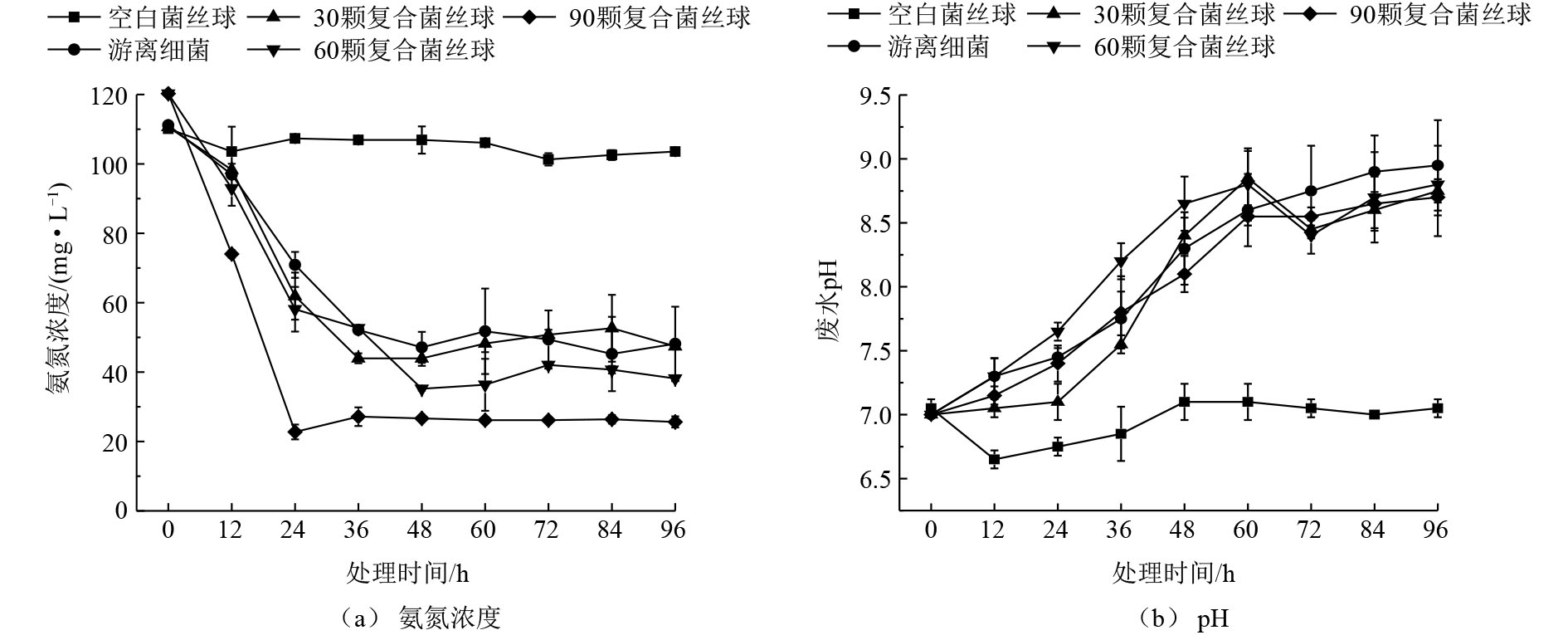

通过改变复合菌丝球的接种量,研究了不同接种量对废水脱氮性能的影响。由图3(a)可知,没有复合FG-06的菌丝球对废水中氨氮几乎没有去除效果,游离细菌和接种30颗复合菌丝球在96 h具有相似的氨氮去除率(56.68%,57.14%)。随着接种量的增加,氨氮的去除率有所上升。当接种90颗复合菌丝球时,24 h的氨氮去除率为81.10%,之后氨氮浓度有所上升,最终的降解率为78.67%,实验期间几乎没有发现硝氮和亚硝氮的积累。有研究[18]表明,焦化废水中硫氰化物和有机氮化合物是总氮的重要组成部分,在好氧阶段,这2种化合物会被降解为氨氮,导致废水中氨氮的上升。pH的变化情况见图3(b),仅接种菌丝球时,pH基本维持在7左右。游离细菌和复合菌丝球实验组随着氨氮的降解,pH呈上升趋势。

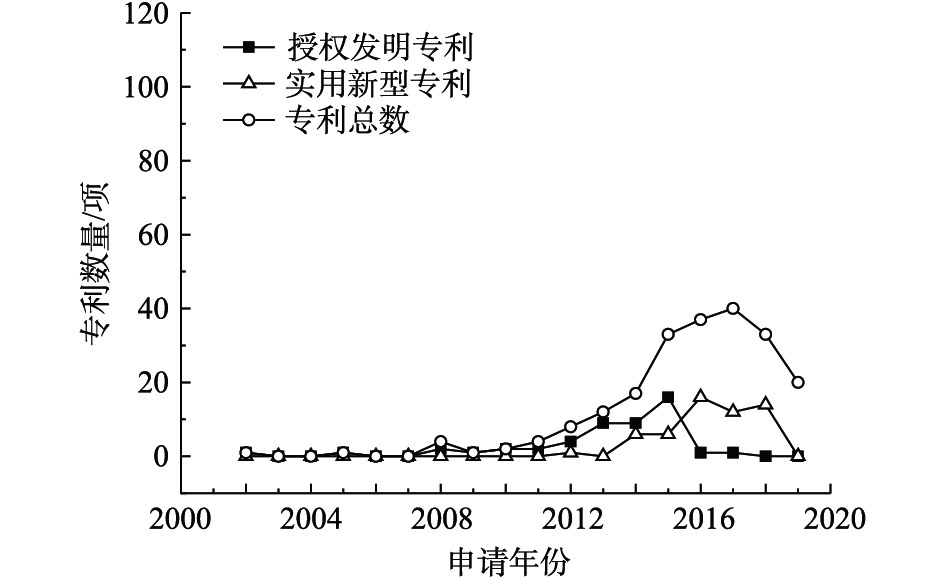

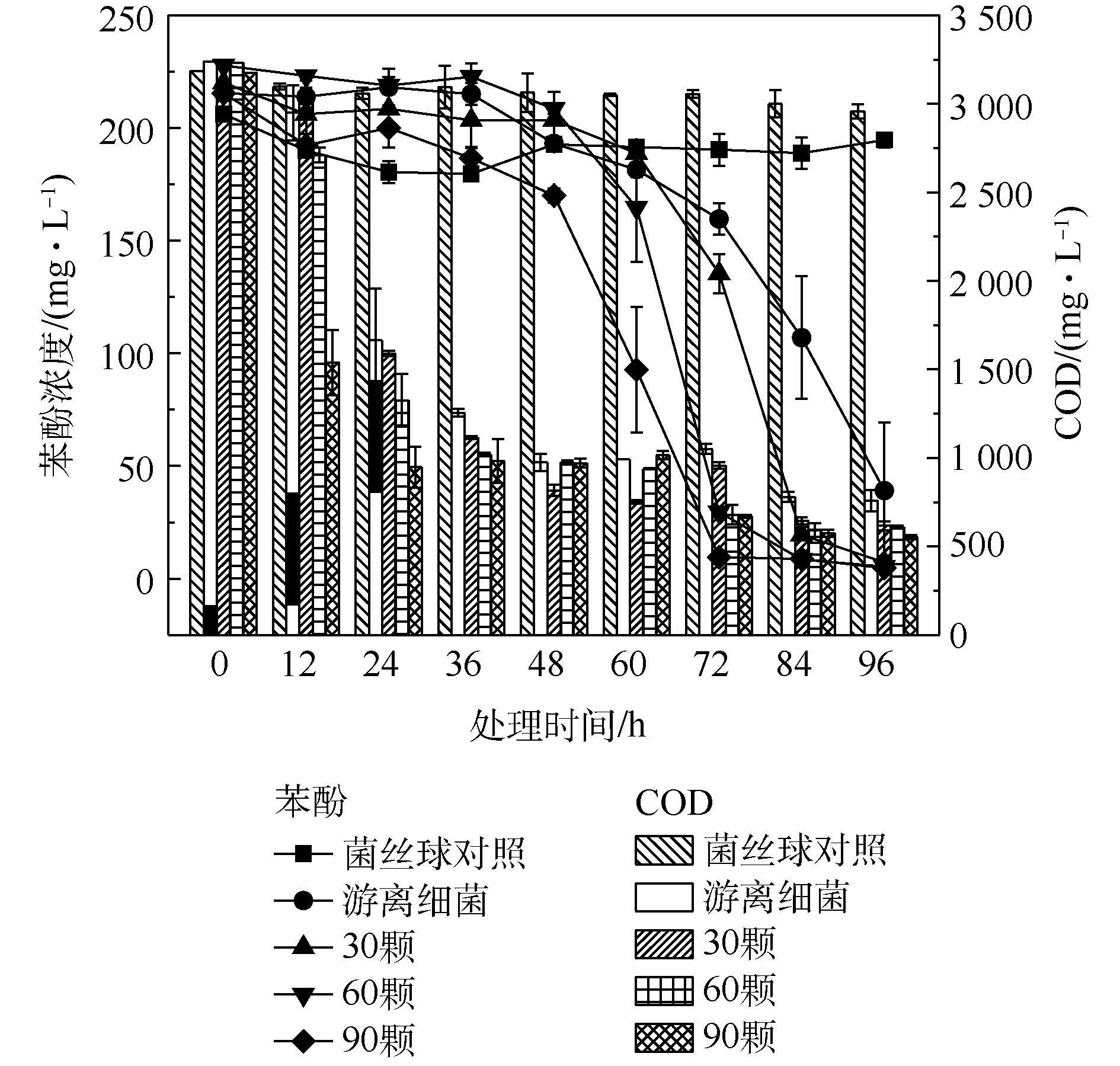

接种空白菌丝球时,COD的去除有限(7.14%),可能主要是菌丝球的吸附作用(见图4)。接种游离细菌组(76.57%)和复合菌丝球组(80.10%,81.13%,82.55%)COD去除率相差不大,较高的接种量对COD去除率的增加效果有限,剩余的COD主要是一些焦化废水中的难降解污染物。而接种量对苯酚的降解影响较大,随着复合菌丝球接种量的增加,FG-06可以利用菌丝球为屏障来减弱焦化废水的影响,缩短苯酚降解的响应时间,显著提高苯酚的降解速率,而游离细菌在96 h去除率仅为81.88%。而接种90颗复合菌丝球时,72 h苯酚降解率为95.54%,最终降解率为98.21%,苯酚降解效果明显优于接种30颗和60颗复合菌丝球时的情况。

苯酚降解的主要中间产物(如丁烯二酸和草酸等)会使溶液pH降低[19],而使用菌丝球载体时,通过菌丝球一定的吸附能力和固定化微生物更强的降解性能,在一定程度上会减弱溶液pH的改变。在60~72 h,接种30颗和60颗菌丝球苯酚去除率分别为24.30%和59.29%,导致pH有略微下降(见图3(b));而接种90颗菌丝球时,pH一直保持稳定的上升趋势。由此表明,90颗接种量更适合该苯酚浓度下的废水。

-

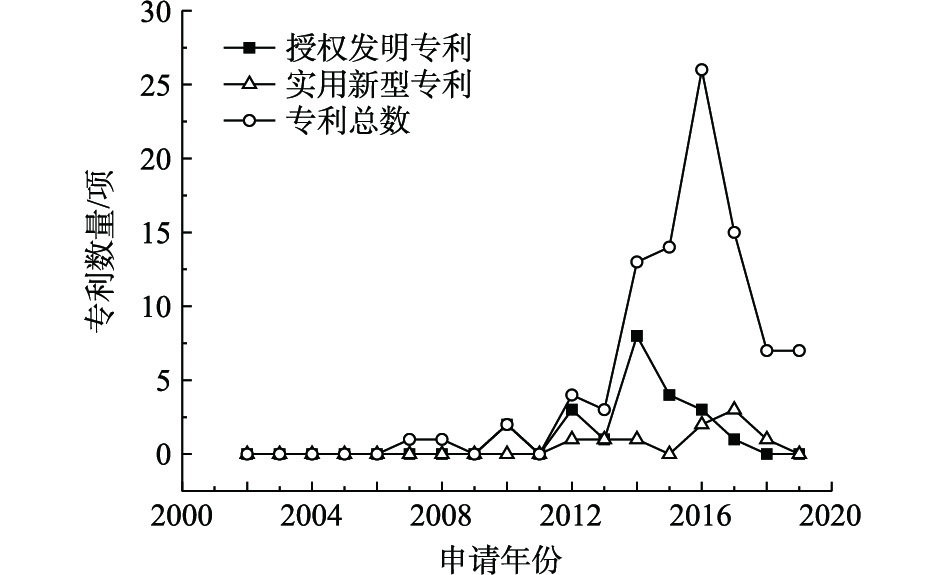

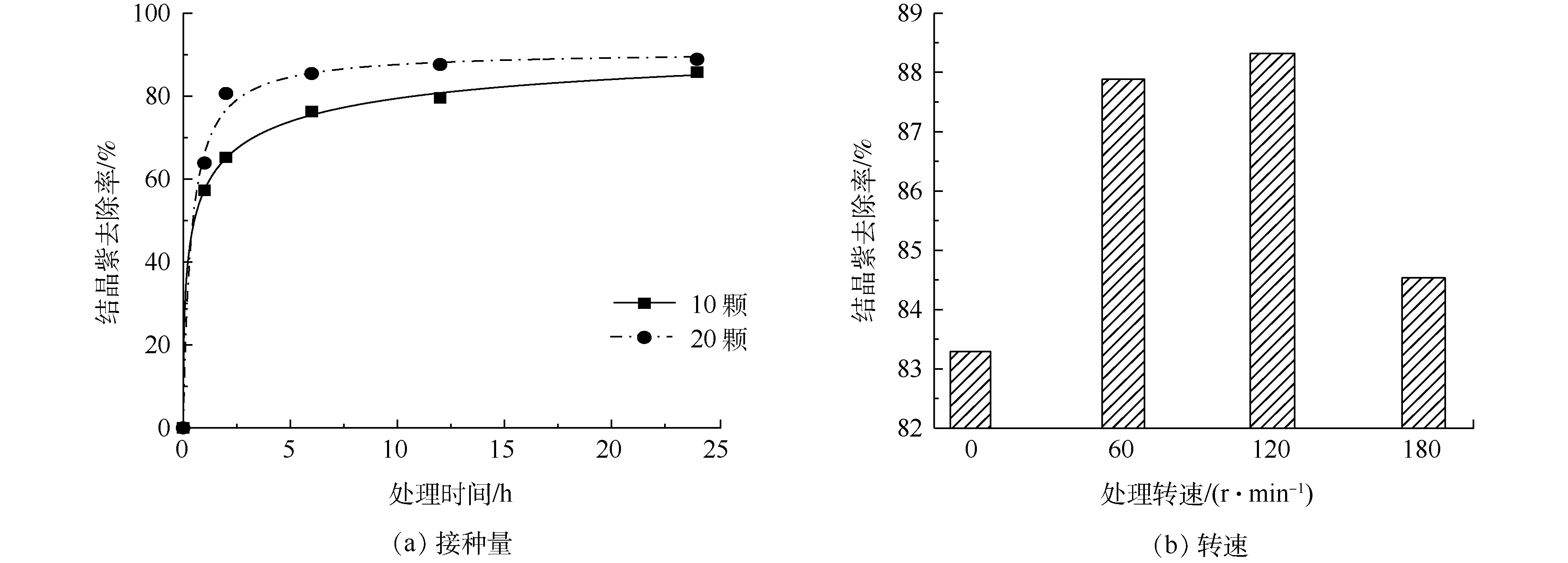

由图5(a)可知,20颗菌丝球的脱色率为88.87%,略高于10颗的脱色率(85.78%)。但使用20颗菌丝球会有更快的脱色速率,达到平衡所需时间仅为6 h左右;而使用10颗菌丝球达到平衡所需时间为10 h以上。结果表明,对于同样浓度的染料废水,使用较多的菌丝球可以有效地提高脱色速率。由图5(b)可知,在静置状态下,菌丝球脱色率最低,仅为83.29%。在0~120 r·min−1时,脱色率随转速的增加而增加;转速为60 r·min−1时,脱色率为87.89%;在120 r·min−1时,脱色率达到了最大值,为88.32%;当转速大于120 r·min−1时,脱色率呈下降趋势;在180 r·min−1时,脱色率为84.54%。在脱色过程中,合适的转速一方面可增加溶解氧,利于菌丝球的正常生长,另一方面可使菌丝球吸附位点与染料充分接触,增加传质,从而提高脱色率[20]。结果表明,菌丝球L1脱色的最佳转速为120 r·min−1,进一步提高转速不会增加脱色率。

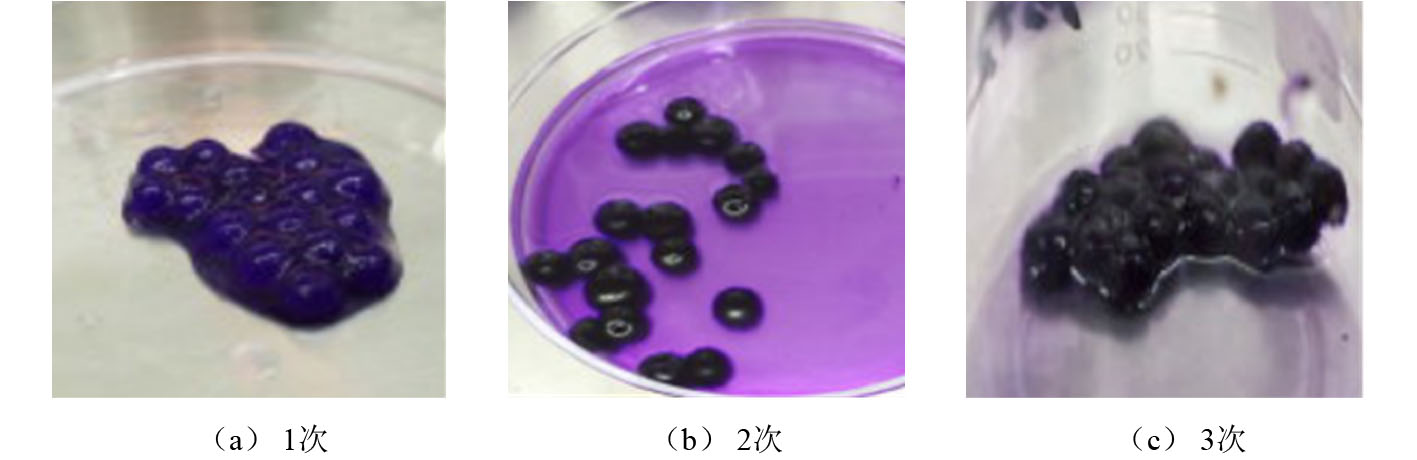

由图6可知,菌丝球对结晶紫的脱色率随使用次数的增加而不断降低。前3次使用对脱色率影响不大,第1次和第3次的脱色率分别为87.32%和86.10%;第4次脱色率开始明显下降;第5次脱色率降低至74.22%;第6次使用时,脱色率降低至52.67%。从图6实际吸附照片可知,随重复使用次数的增加,菌丝球吸附位点持续减少,菌丝球颜色不断加深,脱色率在第5次使用时明显降低。结果表明,L1菌丝球具有一定的脱色能力和重复使用的可能性,初步优化接种量和转速能有效提高菌丝球的脱色率,具有在固定化微生物处理废水的同时去除废水中的色度以及应用于染料废水处理中的潜力;菌丝球在本研究条件下可有效利用3次而不影响脱色率,继续使用会导致吸附位点数趋近于饱和状态,使吸附率明显下降。

2.1. L1菌丝球的制备与优化

2.2. L1复合菌丝球在实际废水中的降解性能

2.3. L1菌丝球吸附结晶紫的优化与应用

-

1)活化孢子培养时间、pH和接种量对菌丝球成球性能有较大影响。在活化孢子培养2 d,pH=7,100 mL培养基接种60颗菌丝球的条件下,菌丝球物理性能更佳。通过扫描电镜图片显示,菌丝球优化后,网状结构规则,菌丝粗壮,更适合充当固定化载体或吸附材料。

2)混合菌群FG-06经菌丝球固定化后,焦化废水的处理效果随复合菌丝球接种量的增加而增加。在90颗接种量条件下,实验组氨氮和苯酚的去除率为78.7%和98.2%,远高于对照组的56.7%和81.9%,此研究为固定化微生物处理焦化废水提供了新的选择载体。

3)接种量、转速和重复利用次数对菌丝球吸附染料的效果有明显影响。吸附20 mL浓度为50 mg·L−1的结晶紫溶液,使用20颗菌丝球、120 r·min−1条件下拥有更好的吸附性能,重复利用3次后,脱色率仍能保持86.10%。菌丝球L1具有应用于染料废水脱色处理的潜力。

下载:

下载: