-

宁夏回族自治区引黄灌区(以下简称宁夏引黄灌区)是我国特大型黄河自流灌溉区和重要的商品粮基地,由于其独特的灌排制度,每年从黄河引水约70×108 m3,通过排水沟退回黄河的约有40%,总退水量约30×108 m3,退水中携带的养分对黄河上游水质安全造成了严重威胁,以排水沟为核心的灌区水系污染正在变成影响母亲河水质的主要污染源。有研究[1]表明,宁夏引黄灌区以农田种植为最主要污染来源,畜禽养殖次之,农村生活污染所占比重较低;农田种植、畜禽养殖和农村生活3大污染来源的总污染负荷占比分别为40.36%、38.96%和20.68%。其中尤以氮、磷等营养物质和有机污染最为严重。氮、磷作为植物生长的必需营养元素,通常以多种形态存在于污水中,其可引起水体的富营养化,进而降低水体水质并影响水体功能。

在农田退水进入湖泊或河流之前,高效去除农田退水中过量的氮、磷营养物质成为确保湖泊和河流良好水质的关键,而通过沟渠中种植植物来削减、去除退水中过量氮、磷的方法具有景观、经济等多种功能[2-5]。生态浮床因其具有运行的可移动式、成本低、易维护、效果好、使用寿命长等优势,故应用日渐广泛。我国浮床植物净化水体氮、磷研究主要包括在长江口周边水域[6]、河流[7]、湖泊[8]、景观水体[9]以及人工模拟富营养化水体中开展植物筛选[10]、浮床组合[11]与制备[12]等,以及应用于养殖废水[13]、生活污水[14]等研究。但是,在宁夏灌区通过稻田退水沟渠原位实验开展植物生长特性、氮磷吸收能力以及去除效果等系统性研究则鲜见报道。本研究在宁夏引黄灌区稻田退水沟渠中建造人工浮床,探索不同浮床植物对稻田退水中氮、磷的去除效果,以期为当地植物浮床技术应用与农业面源污染防治提供参考。

-

研究区位于宁夏回族自治区(以下简称宁夏)银川市贺兰县常信乡,东经106°35′74″,北纬38°62′57″,该区属典型的中温带大陆性干旱气候,年均降水量138.8 mm,平均温度9.7 ℃,全年无霜期165 d,年平均气温≥10 ℃,积温3 280 ℃。年均日照为2 935.5 h,太阳辐射总量全年为589.5×104 kJ·m−2。黄河在贺兰县境内全长21.25 km,河宽约1 200~1 600 m,水深一般为2~6 m,年均径流量为286.5×108 m3,平均洪峰流量为3 505 m3·s−1。实验期间,稻田退水农沟基本水文情况:水面宽(1.53±0.37) m,水深(0.35±0.22) m,流速(0.15±0.068) m·s−1。实验区基本数据见表1。

-

选取美人蕉(Canna indica)、千屈菜(Lythrum salicaria)、黄菖蒲(Iris pseudacorus)、空心菜(Ipomoea aquatica)、水稻(Oryza sativa)作为浮床栽培的植物品种。供试美人蕉品种为红花美人蕉,2016年4月块茎繁殖;黄菖蒲,2016年4月分株繁殖;千屈菜,2016年4月分株繁殖;空心菜品种为泰国空心菜,2017年4月播种育苗;供试水稻品种为宁粳43号,2017年4月播种育秧。美人蕉、黄菖蒲、千屈菜为宁夏银川市花卉市场购买;空心菜、水稻为农田种植。

-

以无植物的稻田退水农沟做为对照(CK),在另外5条农沟中,分别移栽供试浮床植物,每种植物各设20个浮床单体,每个单体长1 m,宽1 m,农沟中布设浮床面积20 m2。浮床框架由PVC管制作而成,在PVC管上开有等距离环槽,绳索、铁丝镶嵌在浮床框架上PVC管的环槽内;在浮床框架内,用固定绳横竖排列呈网格状,可安装栽植盆;在浮床框架上,用绳索连接用于固定浮床框架的锚。

结合已有研究[15-16]和当地种植习惯,美人蕉行距30 cm,株距30 cm,种植密度16 株·m−2;千屈菜行距30 cm,株距30 cm,种植密度16 株·m−2;黄菖蒲行距30 cm,株距30 cm,种植密度16 株·m−2;供试空心菜品种为泰国空心菜,行距20 cm,株距20 cm,每穴2 株,72 株·m−2;供试水稻品种为宁粳43号,行距30 cm,穴距15 cm,每穴5 株,140 株·m−2。美人蕉、千屈菜、黄菖蒲于5月30日移栽定植;空心菜、水稻于6月23日移栽定植;全部浮床植物均于9月20日收获。

-

在植物移栽前的6—9月,从各植物区的出水口取样,水样运回实验室后,在24 h内处理样品,使用连续流动分析仪(Futura,法国爱利安斯)测定总氮和总磷含量。水样总氮含量用连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ 667-2013)测定;总磷含量用连续流动-钼酸铵分光光度法(HJ 670-2013)测定。

在植物移栽前的6—9月,采集植物样品,带到实验室做清洗和烘干处理,待各植株样品在70 ℃烘箱中烘干到恒重时,称取各样品烘干重量,最后将各烘干植物样品研磨,过筛,用自封袋密闭保存并分析其中的氮、磷含量。植株样品的氮、磷经浓硫酸和过氧化氢消解后,氮含量用凯氏定氮仪法测定,磷含量用钼锑抗吸光光度法(NY/T 2017-2011)测定。

-

采用SPSS11.5软件进行数据处理和统计分析,用Duncan新复极差法进行多重比较。根冠比、氮磷累积量[17]、整株植物氮磷吸收量[17]、单位面积植物氮磷吸收量[17]、去除率[18]依次按式(1)~式(5)计算。

式中:r为植物根冠比;Wr为植物根部干重,g;Ws为植物茎叶部干重,g;M为氮磷累积量,mg·株−1;W为植物干重,g·株−1;C为植物氮磷含量,g·kg−1;Sp为整株植物氮磷吸收量,mg·株−1;Ms为收获后氮磷累积量,mg·株−1;M0为移栽前氮磷累积量,mg·株−1;Sa为单位面积植物氮磷吸收量,mg·m−2;Sp为整株植物氮磷吸收量,mg·株−1;N为单位面积株数,株·m−2;V为成活率;R为去除率;S为实验结束时水体中的氮磷浓度,mg·L−1;S0为实验开始时水体中的氮磷浓度,mg·L−1。

-

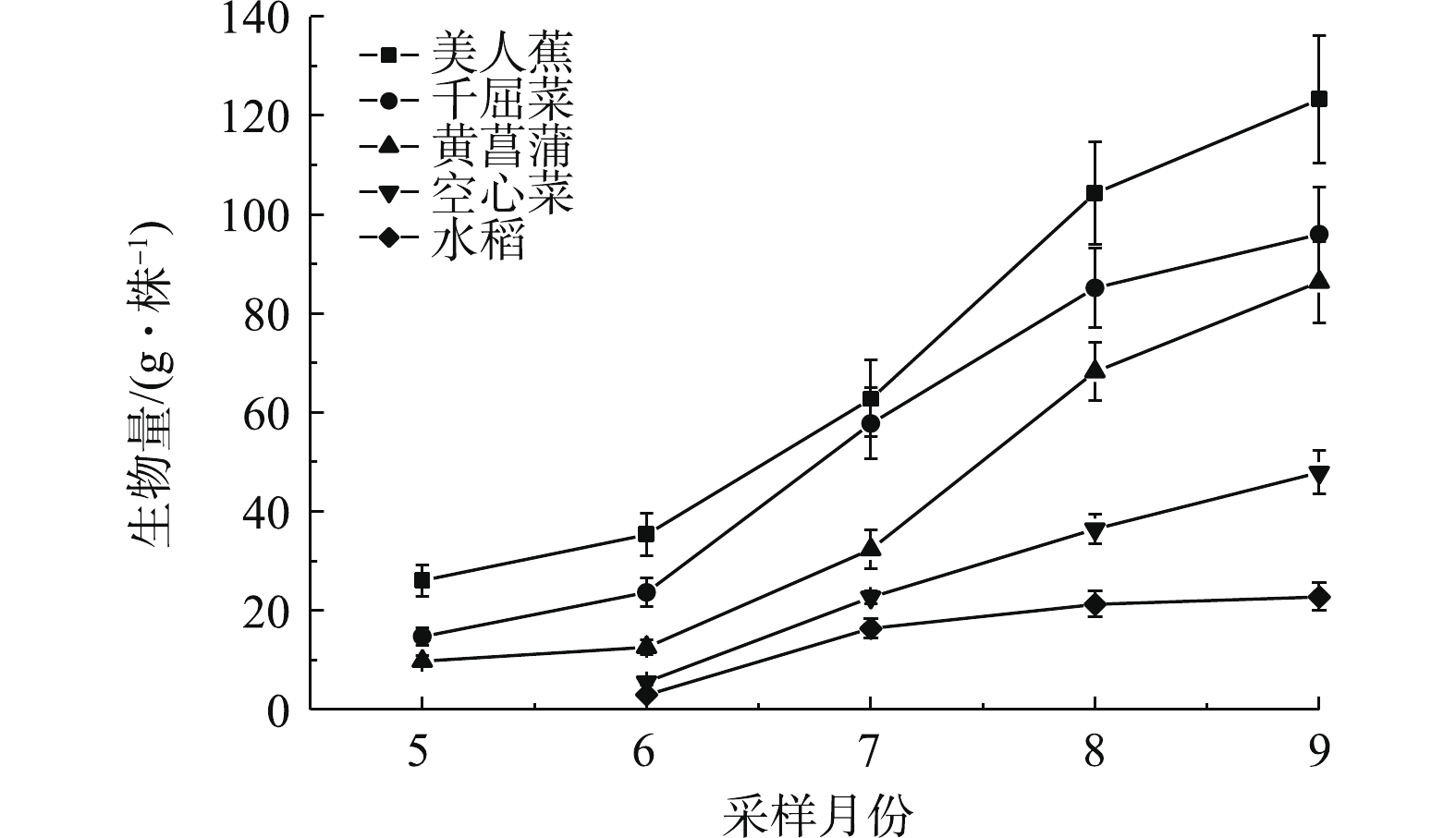

由图1可见,5种浮床植物生物量均大幅度增加,浮床植物在7月后进入快速增长期,生长4个月收获时,美人蕉、千屈菜、黄菖蒲、空心菜、水稻的生物量分别增加了4.7、6.5、8.8、8.5、7.6倍;增长量分别为97.2、81.3、76.6、42.3、19.8 g·株−1。其中,美人蕉生物量最大,达到123.3 g·株−1,这与刘勇[19]和李文芬等[20]的研究结果相符。

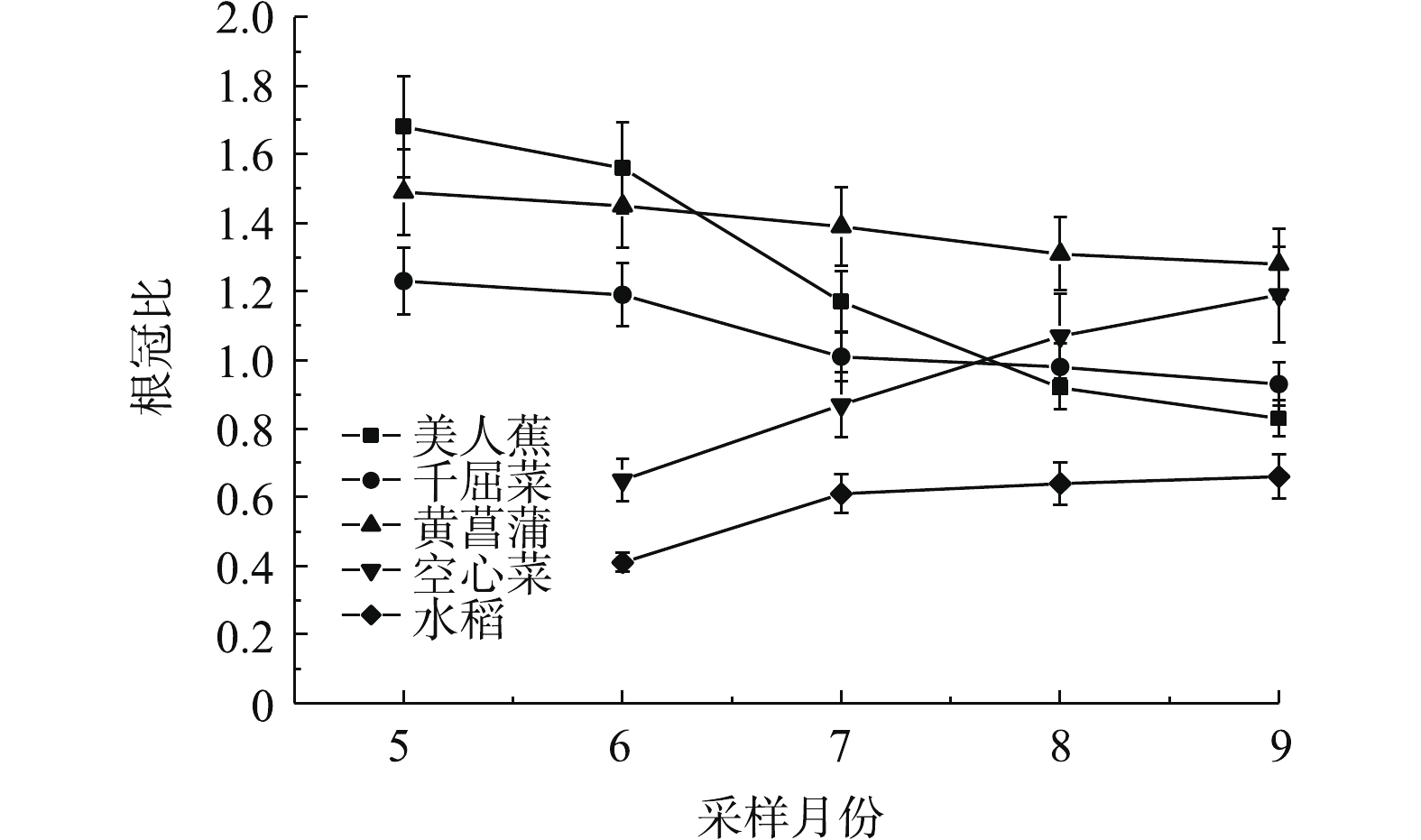

根冠比是指植物地下部分与地上部分的鲜重或干重的比值。它的大小反映了植物地下部分与地上部分的相关性。由图2可见,美人蕉、千屈菜、黄菖蒲的根冠比均是移栽前较高,随后持续下降。这主要由于3种植物均为多年生宿根草本植物,根部生物量初始值较高,移栽后植物生长中心逐渐向水上部分转移。其中,美人蕉移栽前根冠比最大,达到1.68,移栽后茎叶部迅速生长繁殖,根冠比逐渐下降,到收获时仅为0.83。空心菜和水稻的根冠比均是移栽前较低,随后持续上升,这主要由于空心菜为一年生草本植物,水稻为一年生禾本科植物,茎叶部生物量初始值较高。尤其是空心菜,移栽前根冠比仅为0.65,移栽后根部迅速生长繁殖,根冠比逐渐上升,到收获时达到1.19。有研究[21]表明,随着种植株行距增大,植物的根冠比和根的生物量分配比例均逐渐下降;而在高种植密度环境下,植物将更多的光合产物转向地下部分,以保证根的生长,吸收更多的水分及其他营养物质,因此,其根冠比逐渐上升。

-

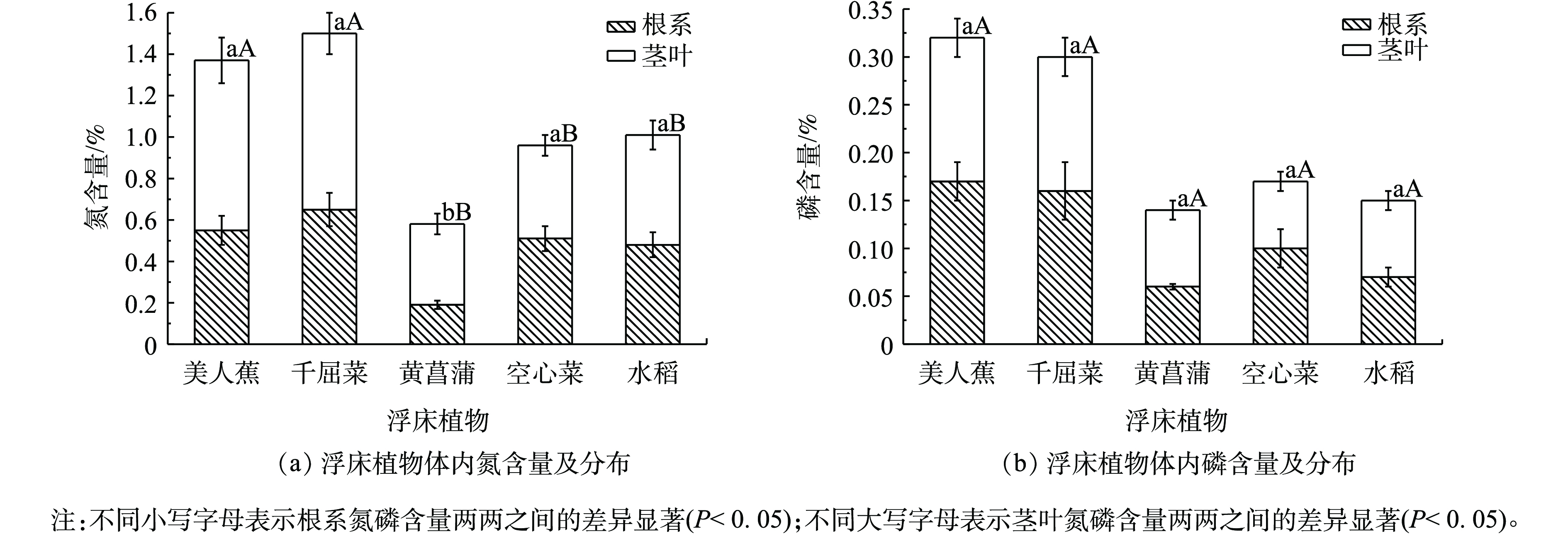

由图3可见,收获时浮床千屈菜茎叶、根系的氮含量最高,分别达到0.85%、0.65%;美人蕉茎叶、根系的磷含量最高,分别达到0.15%、0.17%。其中,千屈菜、美人蕉与其他3个处理的茎叶、根系氮含量之间存在显著性差异(P<0.05)。从植物氮、磷含量分布来看,只有空心菜氮含量为根系>茎叶,其他4种植物氮含量均为茎叶>根系;美人蕉、千屈菜、空心菜磷含量均为根系>茎叶,黄菖蒲、水稻磷含量均为茎叶>根系。因此,空心菜通过水下根系所去除的氮、磷物质量要高于水上部分茎叶的收获量。郑立国等[22]的研究结果表明,美人蕉整株含磷量最高,达到4.98 g·kg−1,氮、磷含量分布均为茎叶>根系,通过植物水上部分的收割可以去除水体中的氮磷,这与本研究结果基本一致。

-

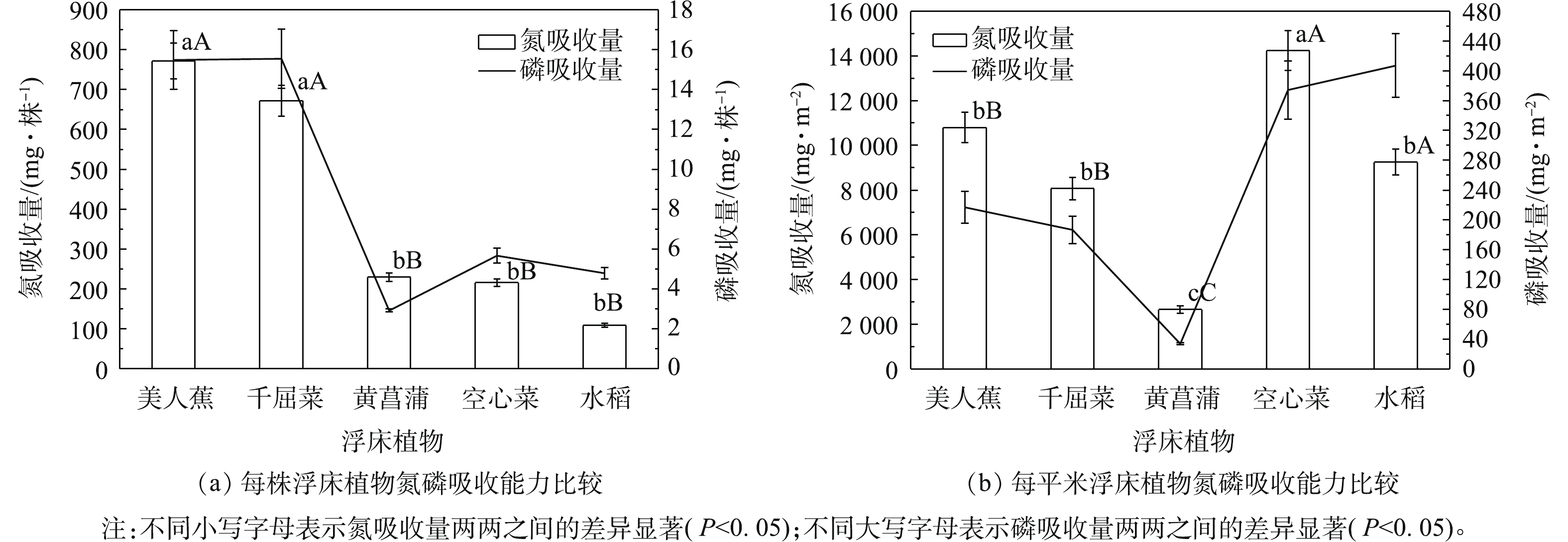

由表2可见,收获时浮床美人蕉整株氮累积量最高,达到858.72 mg·株−1,千屈菜其次,为728.58 mg·株−1;千屈菜整株磷累积量最高,达到21.96 mg·株−1,美人蕉其次,为21.81 mg·株−1。植物体内的氮、磷累积量差异主要来自于生物量的差异。美人蕉整株氮吸收量最高,达到771.29 mg·株−1,千屈菜其次,为672.03 mg·株−1;千屈菜整株磷吸收量最高,达到15.55 mg·株−1,美人蕉其次,为15.49 mg·株−1。其中,美人蕉、千屈菜与其他3个处理的整株氮、磷吸收量之间存在显著差异(P<0.05),结果见图4(a)。

单位面积氮吸收量大小排序表现为空心菜>美人蕉>水稻>千屈菜>黄菖蒲。单位面积磷吸收量顺序为水稻>空心菜>美人蕉>千屈菜>黄菖蒲。其中,空心菜单位面积氮吸收量最高,达到14 239.46 mg·m−2,根系氮吸收量占58.35%;美人蕉其次,为10 798.00 mg·m−2,茎叶氮吸收量占66.17%。水稻单位面积磷吸收量最高,达到407.11 mg·m−2,茎叶磷吸收量占56.86%,空心菜其次,为374.41 mg·m−2,根系磷吸收量占63.36%。其中,空心菜与其他4个处理的单位面积氮吸收量之间存在显著性差异(P<0.05);水稻、空心菜与其他3个处理的单位面积磷吸收量之间存在显著差异(P<0.05),结果见图4(b)。浮床空心菜成活率最高,达到91.67%,其次为美人蕉,达到87.50%,而水稻相对成活率最低,仅为60.71%。因此,通过浮床植物分析可知,空心菜和美人蕉能从水体中除去更多的氮、磷污染物量。

-

1) 不同浮床植物对退水中TN、TP含量的影响。由图5可见,随着时间的推移,各处理退水中TN、TP含量均呈现下降的趋势,各植物组水体的TN、TP含量均显著低于空白组,且下降速度均大于空白组。空白组水体的TN、TP含量峰值出现在6月,各植物组在6月之后,退水中TN、TP含量均呈现下降趋势。这主要由于6月稻田施肥与较多降水从源头上增加了TN含量,另外稻秧与水生植物均处于生长期,根系吸收能力较弱;随着气温升高,植物生长代谢、根系吸收沉积、微生物转化降解等作用增强,TN、TP含量下降;9月,稻田停止灌水,排水与降水均减少,稻田流失的氮、磷物质减少,农沟底泥与植物根系吸附氮、磷处于稳定状态,TN、TP含量最低[23-24]。

参照地表水环境质量标准(GB 3838-2002)[25],移栽前各植物组稻田退水的TN浓度分布为1.80~1.92 mg·L−1,为Ⅳ类水质;在水生植物收获时,稻田退水的TN浓度分布在0.25~0.74 mg·L−1,为Ⅱ类至Ⅲ类水质之间。其中,空心菜处理和美人蕉处理的稻田退水水质在9月达到Ⅱ类水质。移栽前,各植物组稻田退水的TP浓度分布为0.31~0.34 mg·L−1,为Ⅳ类水质;在水生植物收获时,稻田退水的TP浓度分布为0.06~0.14 mg·L−1,为Ⅱ~Ⅲ类水质之间。其中,空心菜处理和水稻处理的稻田退水水质在9月达到Ⅱ类水质。

-

2) 浮床植物对稻田退水中氮磷净化效果研究。由表3可见,浮床植物的TN去除率大小排序为空心菜>美人蕉>水稻>千屈菜>黄菖蒲>CK。TP去除率排序为空心菜>水稻>美人蕉>千屈菜>黄菖蒲>CK。其中:空心菜TN去除率最高,达到85.88%,其次为美人蕉,达到81.67%;空心菜TP去除率最高,达到80.32%,其次为水稻达到72.86%。其中,CK处理与其他5个植物组处理的TN、TP去除率之间存在显著性差异(P<0.05)。

吕家展等[26]的研究结果表明,浮床美人蕉对湖水中TN和TP去除率分别为55.8%和88.8%。黄勇强等[27]的研究结果表明,浮床美人蕉对雨水中TN和TP去除率分别为55%和79.64%;浮床空心菜对TN和TP去除率分别为60%和72%。赵鸿哲等[28]的研究结果表明,浮床空心菜对富营养化水体中TN、TP吸收能力强,具有较好的净化效果。这些均与本研究的结果一致。因此,空心菜和美人蕉适宜作为宁夏引黄灌区稻田退水氮磷净化的浮床植物。

千屈菜原产欧亚大陆,经园艺贸易等途径传播到美洲等国家,成为外来入侵物种,对当地的生态环境造成了严重的破坏[29-30]。但是,在美国明尼苏达州,千屈菜入侵后,湿地植物物种多样性反而增加[31]。在国内,关于千屈菜的研究着重于水体美化净化效果方面[32]。张振明等[33]的研究结果表明,千屈菜植株高度增量最大,对受污染河水中TN和TP去除率最高,分别为40.8%和52.7%。温奋翔等[9]的研究结果表明,千屈菜生物增长量最大,增加了15.9倍,对景观水体氮、磷的吸收去除能力最显著。本研究中的千屈菜整株氮、磷吸收量均表现出显著优势,但由于浮床种植密度与成活率均较低,因此,单位面积氮、磷吸收量较低,从而影响了水体中氮、磷去除率。

水生植物对水体氮、磷吸收转化的影响过程比较复杂,本研究只涉及了单一植物物种实验对比,仅反映了5种浮床植物对宁夏引黄灌区稻田退水中氮、磷的去除效果,在今后的研究中,应综合考虑多物种组合配置、植物定期收获循环利用、浮床种植密度与基质选择、底泥吸附与微生物转化降解等,进一步探明水生植物对引黄灌区稻田退水中氮磷的去除效果,为改善沟渠水质提供科学依据。

-

1)美人蕉在稻田退水中生物净增长量最高,为97.2 g·株−1,其收获后茎叶和根系的氮、磷含量较高,从而获得了较高的整株氮、磷累积量,单位面积氮、磷吸收量可达到10 798.00 mg·m−2和216.91 mg·m−2。因此,美人蕉通过较高的生物量和植株氮、磷含量从而获得较好的水体TN和TP净化效果。

2)空心菜收获后,氮、磷含量均为根系>茎叶,单位面积氮吸收量最高,可达到14 239.46 mg·m−2,根系氮吸收量占58.35%;单位面积磷吸收量较高,为374.41 mg·m−2,根系磷吸收量占63.36%。因此,空心菜主要通过发达的根系吸收水体氮、磷物质从而获得较好的水体TN、TP净化效果。

3)空心菜对TN和TP去除率均最高,分别达到85.88%和80.32%;美人蕉对TN和TP去除率均较高,分别达到81.67%和70.59%。因此,推荐浮床空心菜和美人蕉作为宁夏引黄灌区农田排水沟水质改善的主要植物。

5种浮床植物对宁夏引黄灌区稻田退水中氮磷的去除效果

Removal effect of nitrogen and phosphorus in the return flow of rice paddy in Ningxia yellow river irrigation region by five plants cultivated on floating-bed

-

摘要: 为了探索植物浮床技术应用和农业面源污染防治的有效措施,采用稻田退水沟渠原位实验,研究了美人蕉(Canna indica)、千屈菜(Lythrum salicaria)、黄菖蒲(Iris pseudacorus)、空心菜(Ipomoea aquatica)、水稻(Oryza sativa)5种不同浮床植物对退水中氮、磷的去除效果。结果表明,在稻田退水中生长4个月后,5种浮床植物生物量均大幅度增加。其中,美人蕉生物增长量最大,为97.2 g·株−1,其次为千屈菜达到81.3 g·株−1;空心菜成活率最高,达到91.67%,美人蕉其次,为87.50%,而水稻成活率最低,仅为60.71%;千屈菜茎叶和根系的氮含量最高,分别达到0.85%和0.65%;美人蕉茎叶、根系的磷含量最高,分别达到0.15%、0.17%;空心菜氮吸收量最高,达到14 239.46 mg·m−2,美人蕉其次,为10 798.00 mg·m−2;水稻磷吸收量最高,达到407.11 mg·m−2,空心菜其次,为374.41 mg·m−2;空心菜对稻田退水中总氮(TN)去除率最高,达到85.88%,其次为美人蕉,为81.67%;空心菜总磷(TP)去除率最高,达到80.32%,其次为水稻,达到72.86%。根据上述实验结果,推荐浮床空心菜和美人蕉作为宁夏引黄灌区农田排水沟水质改善的主要植物。Abstract: In order to investigate the application of the floating bed and explore the effective measures for agricultural non-point source pollution control, five kinds of local plants (Canna indica, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Ipomoea aquatica and Oryza sativa) were cultivated on the floating-bed in the return flow ditches of rice paddy to compare their removal effects of nitrogen and phosphorus. The results showed that the biomass of the five kinds of floating bed plants increased significantly in the return flow of rice paddy for four months cultivation. The biomass growth of Canna indica was the largest, which was 97.2 g·plant−1, and it was followed by Lythrum salicaria with 81.3 g·plant−1. The survival rate of Ipomoea aquatica was the highest with a value of 91.67%, and it was followed by Canna indica with 87.50%, while the survival rate of Oryza sativa was the lowest with a value of only 60.71%. The total nitrogen concentrations in stems/leaves and roots of Lythrum salicaria were the highest, which were 0.85% and 0.65%, respectively. The total phosphorus concentrations in stems/leaves and roots of Canna indica were the highest, which were 0.15% and 0.17%, respectively. The largest nitrogen uptake amount occurred in Ipomoea aquatica with a value of 14 239.46 mg·m−2, which was followed by Canna indica with 10 798.00 mg·m−2. The largest phosphorus uptake amount occurred in Oryza sativa with a value of 407.11 mg·m−2, which was followed by Ipomoea aquatica with 374.41 mg·m−2. The total nitrogen (TN) removal efficiency in the return flow of rice paddy by Ipomoea aquatica was the highest with a value of 85.88%, which was followed by Canna indica with 81.67%. The total phosphorus (TP) removal efficiency in the return flow of rice paddy by Ipomoea aquatica was the highest with a value of 80.32%, which was followed by Oryza sativa with 72.86%. Therefore, Ipomoea aquatica and Canna indica cultivated on floating-bed were recommended as the main plants for improving the water quality of farmland drainage ditch in Ningxia yellow river irrigation region.

-

以传统活性污泥法为主的污水处理工艺存在能耗高、污泥产量大、温室气体排放量大等问题[1]。厌氧生物处理技术可将污水中的有机质转化为甲烷,还具有无需曝气、剩余污泥量小等优点,已成为双碳政策驱动下的污水处理研究领域的热点[2-3]。然而,由于厌氧工艺的出水具有低化学需氧量(chemical oxygen demand,COD)和低COD/N的特征,在不额外投加碳源情况下,传统的硝化反硝化工艺难以实现高效脱氮。

部分硝化/厌氧氨氧化(partial nitrification/anaerobic ammonia oxidation,PN/A)是基于氨氧化菌(ammonia oxidizing bacteria,AOB)和厌氧氨氧化菌(anammox bacteria)两种自养菌的新型污水脱氮工艺,适于处理低COD、低COD/N的厌氧工艺出水[4],可节约至少60%的曝气量,且具有剩余污泥量极少、自养脱氮过程无需外加碳源(理论上)等优势。将PN/A工艺用于高浓度含氮废水(如垃圾渗滤液)的处理,效果良好且稳定[5]。而对于低TN的城市污水,由于缺乏游离

NO−2 NH+4 NO−3 NO−2 一些研究者将厌氧生物处理与膜分离结合组成的厌氧膜生物反应器(AnMBR)与PN/A耦联,用于城市污水处理[8-10]。其中,由于在PN/A各单元中COD和氮素的转化路径与污泥形态和微生物种群结构等因素之间的相互关联机制、在低碳氮比条件下AnMBR出水有机物可能驱动的潜在部分反硝化(Partial denitrification,PD)过程[11]对

NO−3 本研究以模拟城市污水AnMBR单元出水为研究对象,系统考察了HRT为10、8、6和4 h的条件下PN/A系统的脱氮性能,结合不同HRT条件下anammox段内的污泥形态结构(包括污泥粒径、荧光原位杂交(FISH)等数据)和微生物种群结构分析,并通过解析PN/A系统内典型物质的转化路径,进一步明确系统中主要的脱氮路径及其对脱氮效率的贡献,以期筛选出最优运行参数,为PN/A耦合厌氧生物处理单元的应用提供参考。

1. 材料与方法

1.1 实验装置及接种污泥

实验装置由1个有效体积为1.0 L的序批式反应器(sequencing batch reactor,SBR)和1个有效体积为2.3 L的上流式厌氧污泥床反应器(upflow sludge bed reactor,UASB)组成。其中,SBR中主要进行部分硝化(partial nitrification,PN)过程(以下将这部分反应器简称为“PN反应器”),以定时装置控制蠕动泵开关,实现包括进水、间歇曝气、沉淀和出水的4阶段循环,以增氧机和玻璃转子流量计实现定量曝气,曝气阶段控制溶解氧(DO)低于0.5 mg·L−1;UASB中主要进行厌氧氨氧化过程(以下将这部分反应器简称为“anammox反应器”),其内径为5 cm、非沉淀区高度为80 cm,采用连续进水、溢流出水的方式运行,且密封反应器以隔绝空气。用恒温水浴将反应器系统的温度维持在(25±1)℃。PN反应器进水为某有效体积为6 L的厌氧膜生物反应器(AnMBR)出水,具体水质指标如图1和图2所示;PN反应器的出水则进入anammox反应器,从而形成两段式PN/A系统。AnMBR出水中的荧光类物质主要包含类富里酸物质、色氨酸类蛋白质和类腐殖酸物质,以及一定量的多糖类物质[12]。该AnMBR的进水为人工模拟废水,其水质指标为COD (500±50) mg·L−1、TN (50±3) mg·L−1、总磷 (5±11) mg·L−1。该水样的主要成分有:尿素88.2 mg·L−1、乙酸钠220.6 mg·L−1、NaHCO3 800 mg·L−1、KH2PO4 21.9 mg·L−1、FeSO4·7H2O 5 mg·L−1、MgCl2·6H2O 5 mg·L−1、酵母浸膏56.8 mg·L−1、牛肉浸膏64.6 mg·L−1、酵母56.8 mg·L−1、葡萄糖220.6 mg·L−1。其中,微量元素的成分见参考文献[10]。AnMBR接种污泥取自西安汉斯啤酒厂的中温污泥厌氧消化池;PN/A反应器污泥取自西安某污水处理厂的A2O缺氧池末端。

根据HRT的变化将实验分为4个阶段,其运行周期分别为1~33 d(HRT为10 h)、34~89 d(HRT为8 h)、90~166 d(HRT为6 h)及167~274 d(HRT为4 h)。

1.2 水质分析项目

测定方法:COD为快速消解分光光度法;

NH+4 NO−2 NO−3 1.3 污泥微生物和形态特性分析

1)高通量测序。在系统稳定运行期间,从anammox反应器中采集污泥样品。取均匀混合的污泥样品置于−20 ℃冰箱中保存备用。利用DNA提取试剂盒(Omega Bio-tek Inc,USA)提取样品中DNA,并选用16Sr DNA V3-V4区域的引物341F(5'-CCTACGGGNGGCWGGAG-3’)和805R(5’- GACTACHVGGGTATCTAATCC-3’)进行聚合链式反应(PCR)扩增,并将PCR扩增产物通过Sangon Biotech Co.(中国上海)的lllumina MiSeq平台进行高通量测序,分析不同条件下微生物的群落特征。

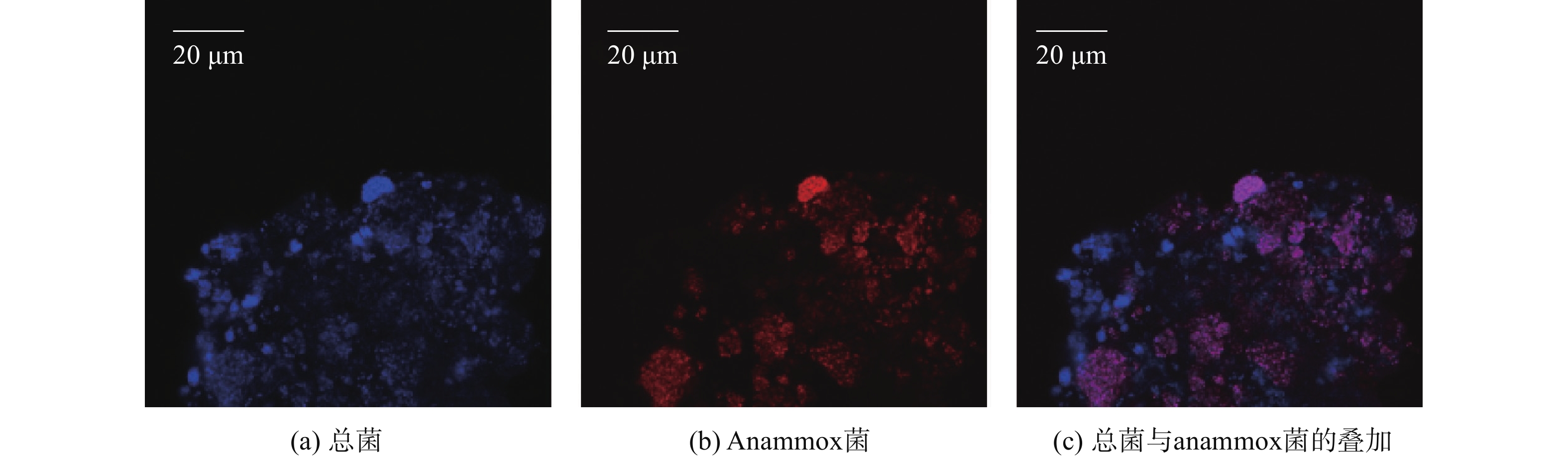

2)荧光原位杂交(FISH)。颗粒污泥采用冷冻切片机(Leica CM 1950,Germany)进行切片,杂交后的样品通过激光共聚焦显微镜(TCS SP8,莱卡)进行观察并采集图像。实验所用探针:总细菌为EUBmix(EUB338、EUBⅡ、EUB338Ⅲ、EUB338Ⅳ);厌氧氨氧化菌为anammox820。具体实验操作参考文献[13]。

3)粒径分析。先采用湿氏筛分法[14]测定污泥粒径。筛孔直径分别为 0.9、1.5、2.0和 2.5 mm。针对小于 0.9 mm 的污泥粒径,再用激光粒度分析仪(LS230/SVM+,Beckman Coulter,USA)和重量法结合分析并计算其比例。

1.4 氮转化路径计算方法

Anammox反应器处于密闭状态,而PN反应器出水DO不超过0.5 mg·L−1,可忽略不计。因此,假设反应器内未发生

NO−3 NO−2 NO−2 NH+4 NO−2 理论脱氮效率=1.02×[NO−2-N]TN×100% (1) 式中:[

NO−2 NO−2 2. 结果与讨论

2.1 不同HRT下PN/A系统的运行效果

2.1.1 HRT对PN/A系统脱氮效果的影响

随着HRT从10 h降至6 h,PN/A系统的脱氮效率逐渐升高(如图1所示),且在HRT为6 h达到最大值81.3%,而出水TN基本低于16 mg·L−1。当HRT缩短至4 h时,系统脱氮效率迅速降至41.2 %。由不同阶段PN/A系统的氮素组成变化可知,在前3个阶段内,anammox出水中

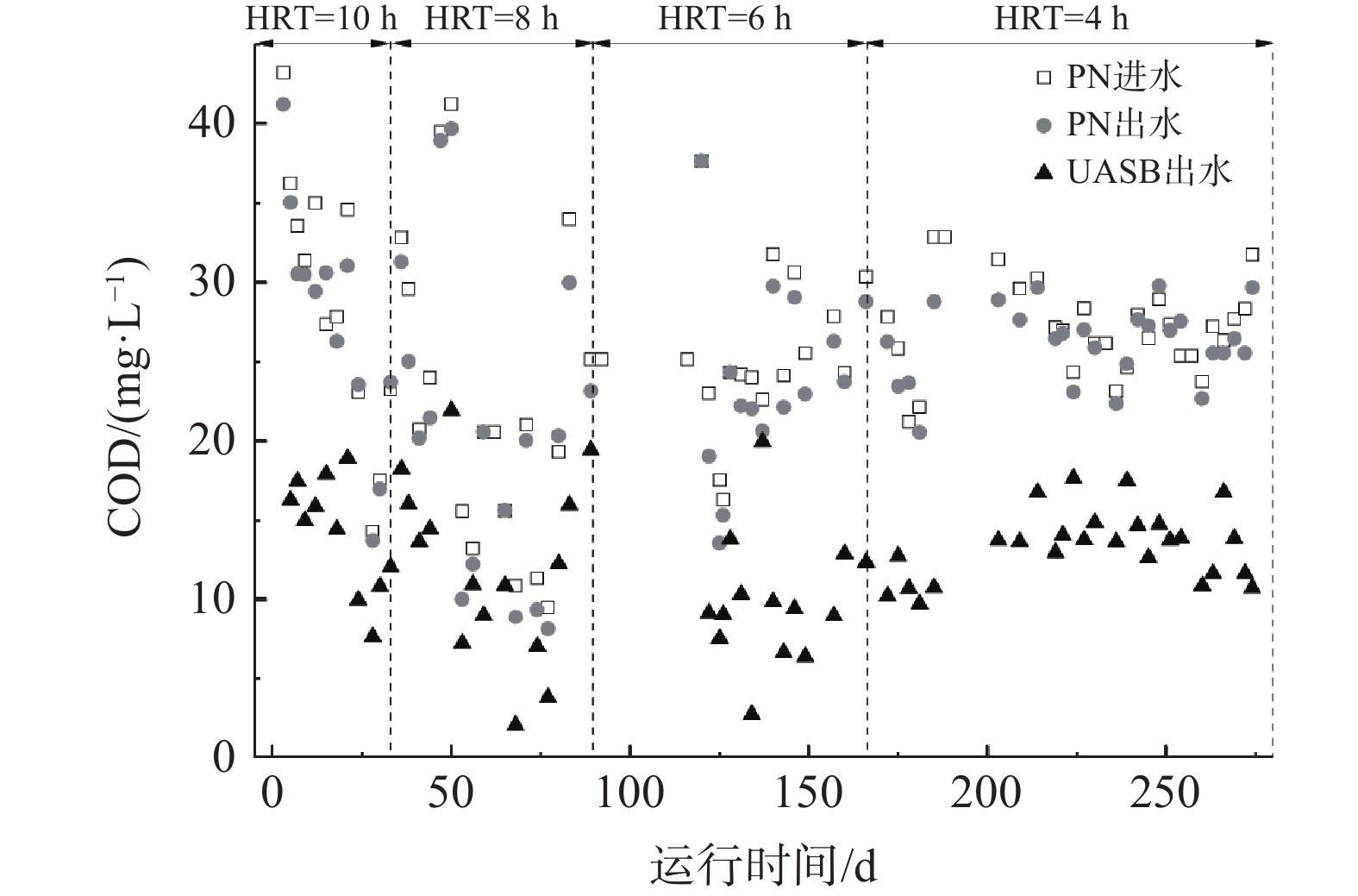

NO−2 NH+4 NO−2 NO−3 2.1.2 COD的去除效果

PN/A系统进水为AnMBR出水,COD为(24.7±6.8)mg·L−1。自HRT为8 h开始,anammox反应器出水COD都稳定低于20 mg·L−1。相比进水的变化,PN出水COD始终未出现波动。这可能是由于PN内DO与HRT相对较低,而PN/A系统内COD的去除主要发生在anammox反应器内。考虑到该系统为COD与

NO−3 2.2 COD对氮转化路径的影响

控制较低COD/N、保持适宜的有机物种类可促进PD过程发生[15]。由图3(a)可知,anammox反应器进水的

NO−2 NH+4 NO−2 NH+4 NO−2 NO−3 NH+4 NO−3 NH+4 NO−3 本研究中,平均COD/N始终维持在0.40~0.55。由于部分反硝化(PD)过程的最佳COD/N大约为2.0~3.5[11],此时

NO−2 NO−3 NO−2 NO−2 NO−3 NO−2 NH+4 2.3 颗粒污泥菌群分析及群落特性

2.3.1 Anammox反应器内微生物群落演替特征

当HRT为8、6和4 h时,在anammox反应器中,与氮转化相关及相对丰度高于1%的属水平下微生物相对丰度如图4所示。其中,anammox菌主要为Candidatus Brocadia属,当HRT为8、6 h时,其相对丰度分别为1.79 %、5.32 %。这表明HRT的缩短和氮负荷的提升可促进Candidatus Brocadia的富集。而在HRT为4 h时,属于AOB的Nitrosomonas、Nitrosospira和属于NOB的Nitrospira相对丰度有所提升,则意味着溶解氧随进水被引入使得DO增大。另外,属于反硝化菌的Denitratisoma相对丰度随HRT的缩短而升高,意味着在HRT为6 h时污泥的反硝化能力增强可能是脱氮效率提升一个重要因素。当HRT为4 h时,Candidatus Brocadia和Denitratisoma的相对丰度又进一步提升,分别为16.25 %和3.54 %,而此时脱氮效率相比HRT为6 h时明显下降。这表明该系统内微生物的相对丰度与系统性能之间的关系可能较为复杂,还需要从微生物在污泥内的分布等角度进行深入分析。

2.3.2 Anammox反应器内污泥粒径及菌群分布变化

当HRT分别为8、6和4 h时,anammox反应器下端污泥粒径质量分布变化如图5所示。随着HRT的增大和反应的进行,anammox反应器内粒径小于0.2 mm的絮体污泥的占比持续大幅减少,这说明污泥一直处在快速颗粒化的过程中。然而,当HRT为4 h时,粒径大于0.9 mm的污泥占比却从HRT为6 h时的13.7 %降至10.5 %。有研究证明,anammox颗粒的粒径大小与反应器内水力剪切力存在平衡关系,较大的剪切力会导致污泥粒径的降低[17-18]。随着HRT的提升,anammox内的上升流速也随之增大,从HRT为6 h时的0.28 m·h−1增至HRT为4 h时的0.42 m·h−1。与相关研究中约0.5m·h−1的UASB上升流速[19-20]相比,该数值虽不高,但HRT由6 h减小至4 h的短期内上升流速增加了约50%,说明即使上升流速绝对值较小,其变动速率过大,也可能会对粒径污泥的结构造成破坏。

FISH图像(图6)表明anammox菌更加倾向于生长在颗粒的内侧,且颗粒污泥内部存在明显的孔道结构。通常认为,anammox颗粒污泥的空间结构是外围生长AOB、NOB及异养菌,而anammox菌生长在内部以避免不良环境的影响,比如高DO的冲击等[21-23]。另外,anammox颗粒污泥的内部孔道又提供了物质交换通道,在一定程度上提升了颗粒内部微生物的代谢速率上限。当HRT从6 h降至4 h后,污泥粒径受到的冲刷作用变强,可能导致颗粒内部的anammox菌直接暴露在液相环境中,而更强的水力冲刷本身也会导致固液界面传质阻力下降,从而增大了不利环境因素的冲击风险。

在HRT分别为10 h和8 h的工况下,进水氮负荷过低导致anammox菌等功能菌相对丰度较低,且污泥粒径较小,限制了系统的脱氮效率。在HRT为6 h时,氮负荷的上升导致anammox菌相对丰度上升,并且在适宜的上升流速下污泥粒径也明显增大,优化了anammox菌的生存环境。当HRT为4 h时,由于进水氮负荷的提升和长期的富集作用,anammox菌的相对丰度虽比之前发生了突跃,已达到最大值16.25%,但系统脱氮效率相比HRT为6 h时却明显下降。这可能是由于上升流速提升使得污泥结构受到破坏,且反应器内高度沿程的污泥分布被扰乱。随后,更多微生物暴露于DO较大的液相环境中,导致anammox菌活性受到抑制[23]。以上因素使得系统很难达到较好的脱氮效率。

2.4 PN/A系统的物质转化路径

PN/A系统在HRT为6 h时获得了最高的脱氮效率。该阶段氮素和COD的转化路径如图7所示。PN反应器进水含50 mg·L−1的

NH+4 NH+4 NO−2 NO−3 NH+4 NO−2 NO−3 NO−3 NO−2 3. 结论

1) COD在anammox反应器内驱动的PD过程使得anammox反应最终代谢产物

NO−3 NO−2 2) UASB形式的anammox反应器内功能菌的相对丰度和污泥结构共同决定系统脱氮性能。随着HRT的缩短,氮负荷增加促进Anammox菌富集,但过短的HRT引发反应器内水力冲刷过强可能会导致污泥形态破坏并使得脱氮效率降低。

3)在PN/A系统HRT为6 h条件下,anammox反应器内氮负荷与水力冲刷2个因素达到平衡点,使得系统可实现最高81.3 %的脱氮效率。

-

表 1 实验区基本气象数据

Table 1. Basic weather data for the experimental area

采样月份 平均气温/℃ 日照时间/h 第1天20:00—第2天20:00的日降水量/mm 最大日降水量/mm 日降水量≥0.1 mm 的时间/d 4 13.97 268.9 4.9 4 3 5 19.32 308.5 5.4 4.3 3 6 23.1 309.7 65.9 41.7 7 7 25.9 295 46.5 25.8 4 8 22.4 230.9 23.5 9.2 7 9 19.3 252.1 7.2 4.8 3 表 2 浮床植物收获氮磷累积量

Table 2. Accumulated quantities of nitrogen and phosphorus by the tested plants

植物 部位 移栽前单株均值 收获后单株均值 吸收量/(mg·株−1) 成活率/% 吸收量/(mg·m−2) 干质量/g 氮/mg 磷/mg 干质量/g 氮/mg 磷/mg 氮 磷 氮 磷 美人蕉 茎叶 9.74 40.81 3.58 67.38 551.14 12.35 510.34 8.77 87.50 7 144.74 122.77 根系 16.36 46.63 2.74 55.92 307.58 9.46 260.95 6.72 87.50 3 653.26 94.14 千屈菜 茎叶 6.64 29.04 3.41 49.79 425.73 11.63 396.69 8.22 75.00 4 760.31 98.59 根系 8.16 27.51 3.00 46.31 302.85 10.33 275.34 7.33 75.00 3 304.07 88.01 黄菖蒲 茎叶 3.94 8.16 1.08 37.89 149.64 3.33 141.47 2.25 72.22 1 634.73 25.98 根系 5.86 6.30 0.40 48.51 94.50 1.08 88.20 0.67 72.22 1 019.21 7.78 空心菜 茎叶 3.39 7.92 1.05 21.87 97.77 3.13 89.85 2.08 91.67 5 930.50 137.17 根系 2.21 5.81 1.62 26.03 131.70 5.21 125.89 3.59 91.67 8 308.95 237.24 水稻 茎叶 2.13 5.89 1.33 13.73 73.21 4.05 67.32 2.72 60.71 5 721.61 231.49 根系 0.87 2.18 1.07 9.07 43.69 3.13 41.51 2.07 60.71 3 528.09 175.62 表 3 浮床植物的氮磷去除率

Table 3. Removal efficiency of nitrogen and phosphorus by the tested plants

% 处理 TN去除率 TP去除率 美人蕉 81.67a 70.59a 千屈菜 70.21a 67.69a 黄菖蒲 61.46a 55.17a 空心菜 85.88a 80.32a 水稻 78.46a 72.86a CK 25.81b 15.15b 注:同列数据后字母不同表示各处理间差异显著(P<0.05)。 -

[1] 张爱平. 宁夏引黄灌区农业非点源污染评价[J]. 生态学杂志, 2013, 32(1): 156-163. [2] ABE K, KATO K, OZAKI Y. Vegetation-based wastewater treatment technologies for rural areas in Japan[J]. Japan Agricultural Research Quarterly, 2010, 44(3): 231-242. doi: 10.6090/jarq.44.231 [3] MOORE M T, KROGER R, LOCKE M A, et al. Nutrient mitigation capacity in Mississippi Delta, USA drainage ditches[J]. Environmental Pollution, 2010, 158(1): 175-184. doi: 10.1016/j.envpol.2009.07.024 [4] KROGER R, HOLLAND M M, MOORE M T, et al. Hydrological variability and agricultural drainage ditch inorganic nitrogen reduction capacity[J]. Journal of Environmental Quality, 2007, 36(6): 1646-1652. doi: 10.2134/jeq2006.0506 [5] TYLER H L, MOORE M T, LOCKE M A. Influence of three aquatic macro-phytes on mitigation of nitrogen species from agricultural runoff[J]. Water, Air & Soil Pollution, 2012, 223(6): 3227-3236. [6] 姚东方, 赵峰, 高宇, 等. 浮床植物芦苇在长江口水域的生长特性及对氮、磷的固定能力[J]. 上海海洋大学学报, 2014, 23(5): 753-757. [7] 段金程, 张毅敏, 张红卫, 等. 连片生态浮床对微污染河水的净化效果[J]. 环境工程学报, 2013, 7(4): 1324-1330. [8] 郑立国. 组合型生态浮床对富营养化水体的净化效果及其机理研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2013. [9] 温奋翔, 王兵, 肖波, 等. 北方景观水体中生态浮床的植物筛选与水质净化效果[J]. 环境工程学报, 2015, 9(12): 5881-5886. doi: 10.12030/j.cjee.20151238 [10] 邓志强, 李旭辉, 阎百兴, 等. 富营养化水体中芦苇和菖蒲浮床氮净化能力比较研究[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(11): 2258-2263. doi: 10.11654/jaes.2013.11.022 [11] 王芳, 张汇文, 吴国华, 等. 生物质碳源组合型生态浮床系统脱氮效果研究[J]. 环境工程学报, 2014, 8(8): 3099-3106. [12] 章文贤, 韩永和, 卢文显, 等. 植物生态浮床的制备及其对富营养化水体的净化效果[J]. 环境工程学报, 2014, 8(8): 3253-3258. [13] 陈重军, 张蕊, 向坤, 等. 生物过滤和蔬菜浮床组合系统对温室甲鱼废水的处理效果[J]. 应用生态学报, 2014, 25(8): 2390-2396. [14] 段婧婧, 薛利红, 冯彦房, 等. 碳氮比对水芹浮床系统去除低污染水氮磷效果的影响[J]. 中国生态农业学报, 2016, 24(3): 384-391. [15] 敬子卉. 生态组合沟渠技术中基质与植物要素对农田退水氮磷减排的效果研究[D]. 成都: 四川农业大学, 2016. [16] 吴建强, 周训华, 王敏, 等. 水力停留时间变化对2种人工湿地净化效果的影响[J]. 环境工程学报, 2012, 6(10): 3537-3542. [17] 吴建强, 王敏, 吴健, 蒋跃, 孙从军, 曹勇. 4种浮床植物吸收水体氮磷能力实验研究[J]. 环境科学, 2011, 32(4): 995-999. [18] ZHANG X B, LIU P, YANG Y S, et al. Phytoremediation of urban wastewater by model wetlands with ornamental hydrophytes[J]. Journal of Environmental Sciences, 2007, 19(8): 902-909. doi: 10.1016/S1001-0742(07)60150-8 [19] 刘勇. 不同生态浮床对景观水质的净化效果[J]. 南方农业学报, 2016, 47(6): 916-920. doi: 10.3969/j:issn.2095-1191.2016.06.916 [20] 李文芬, 刘沛芬, 颜亨梅, 等. 5种浮床植物在水环境恢复治理中的净化差异[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2012, 48(2): 173-176. [21] 邱明红, 杜尚嘉, 史丹妮, 等. 种植密度对鳄嘴花(Clinacanthus nutans)生长动态及生物量分配的影响研究[J]. 中国野生植物资源, 2018, 37(3): 36-41. [22] 郑立国, 杨仁斌, 王海萍, 等. 组合型生态浮床对水体修复及植物氮磷吸收能力研究[J]. 环境工程学报, 2013, 7(6): 2153-2159. [23] WANG C, ZHENG S S, WANG P F, et al. Effects of vegetations on the removal of contaminants in aquatic environments: A review[J]. Journal of Hydrodynamics, 2014, 26(4): 497-511. doi: 10.1016/S1001-6058(14)60057-3 [24] 胡登. 北方灌区沟渠氮磷自然净化效果的研究[D]. 沈阳: 沈阳大学, 2017. [25] 中华人民共和国国家环境保护总局, 中国国家质量监督检验检疫总局. 地表水环境质量标准: GB 3838-2002[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002. [26] 吕家展, 张顺涛, 李葱碧, 等. 生态浮岛种植水生植物水质改善效果评价[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(S1): 191-195. [27] 黄勇强, 徐明力, 吴涛, 等. 浮床植物对雨水中氮磷等污染物的去除效果[J]. 环境工程学报, 2012, 6(7): 2178-2182. [28] 赵鸿哲, 王炜, 王立新, 等. 浮床蔬菜的筛选及其对富营养水体治理效果的模拟研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版), 2014, 45(4): 410-417. [29] KRISTINE M, SUSAN G. Movement of invasive aquatic plants into Minnesota (USA) through horticultural trade[J]. Biological Conservation, 2004, 118: 389-396. doi: 10.1016/j.biocon.2003.09.015 [30] ERIK W. Constraints in range predictions of invasive plant species due to non-equilibrium allocation patterns: Purple loosestrife (Lythrum salicaria) in North America[J]. Ecological Modelling, 2004, 179: 551-567. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2004.04.020 [31] HEATHER A H, ROLF D V. Positive relationshops between invasive purple loosestrife (Lythrum salicaria) and plant species diversity and abundance in Minnesota wetlands[J]. Canadian Journal of Botany, 2004, 82: 763-763. doi: 10.1139/b04-052 [32] 苗金, 原海燕, 黄苏珍. 10种水生观赏植物对不同富营养化水体的净化效果研究[J]. 水土保持学报, 2015, 29(2): 60-64. [33] 张振明, 刘佳凯, 刘晶岚, 等. 不同挺水植物对水体净化效果及生长特性研究[J]. 灌溉排水学报, 2013, 32(1): 139-141. -

下载:

下载: