改性沸石承载纳米Fe/Ni对水中2,4-二氯苯酚的去除

Removal of 2,4-dichlorophenol in water using nanoscale Fe/Ni supported on modified zeolite

-

摘要: 将通过液相还原法制备的纳米铁/镍(Fe/Ni)颗粒承载于改性沸石表面制得负载型复合材料,纳米Fe/Ni在改性沸石表面具有良好的分散性。复合材料对2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的去除包括吸附和降解两个过程,脱氯降解是主要过程。实验结果表明,25℃时,0.6 g的复合材料对20 mg·L-1的2,4-DCP去除效果达到80%,在酸性条件下,复合材料的去除效果未见明显差异,碱性环境会影响2,4-DCP的去除效果。降解产物苯酚被吸附在材料表面,避免了对水环境的二次污染。

-

关键词:

- 2,4-二氯苯酚(2,4-DCP) /

- Fe/Ni纳米颗粒 /

- 改性沸石 /

- 脱氯 /

- 吸附

Abstract: Iron/nickel (Fe/Ni) nanoparticles prepared by liquid-phase reduction were deposited onto the surface of modified zeolite to obtain a supported composite material. The Fe/Ni nanoparticles were well-dispersed on the surface of the modified zeolite. The removal path of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) by the composite material includes adsorption and degradation,with the latter being the primary process. The experimental results show that nearly 80% of 2,4-DCP was removed under the following reaction conditions:initial 2,4-DCP concentration,20 mg·L-1;composite material dosage,6 g·L-1;and reaction temperature,25℃. The removal of 2,4-DCP by the composite material is significantly different under alkaline conditions but not acidic conditions. The degradation product of 2,4-DCP,phenol,was adsorbed on the surface of the material,avoiding secondary pollution of the water environment.-

Key words:

- 2,4-dichloropheno(2,4-DCP) /

- Fe/Ni nanoparticles /

- modified zeolite /

- dechlorination /

- adsorption

-

农作物秸秆、畜禽粪便、市政污泥等有机固废含有丰富的有机碳、氮、磷及钾、钙、铁、锌等植物生长所需要的营养物质,具有巨大的资源化利用潜力。有机固废通常含有的病原菌、有机污染物及重金属等,这些污染物成为限制有机固废资源化利用的主要障碍。通过有机固废无害化、资源化处理既可以有效解决我国经济快速发展带来的资源短缺问题,又可促进碳中和、维护环境健康。研发快速高效的有机固废资源化利用技术已经成为土壤、资环领域面临的重要课题。通过堆肥、水热、高温热解、焚烧等处置,可以达到减少其体积、降解含有的病原菌及有机污染物、促进固碳和资源化利用等目的。这些处置显著改变了有机固废中碳、磷、硫等营养物质及重金属等赋存形态,厘清这些元素的形态转化规律是决定有机固废资源化再利用的关键。

碳、氮、磷、硫及重金属等元素伴随有机固废进入环境以后,其迁移、累积及生物有效性等环境行为取决于元素的化学形态[1]。传统形态分析方法主要借助化学分级提取技术,根据不同提取强度来反映元素在环境样品中的赋存状态及其生物可利用性等特性。但是,化学分析过程通常会改变元素,尤其是对氧化还原敏感元素如硫、硒等的赋存形态、络合/配位状态,从而造成分析结果失真[2-3]。随着分析技术的迅速发展,以同步辐射光谱技术为代表的先进技术在有机固废研究领域得到广泛应用,这些谱学技术具有样品前处理简单、不破坏样品状态、原位分析等特点,可以获得常规分析手段无法获取的形态信息,从而实现从分子水平、微纳米尺度探索其反应机制,已成为有机固废研究领域重要的前沿技术之一。以X射线吸收精细结构光谱和微束X射线荧光光谱为代表的谱学技术的广泛应用极大地提升了对有机固废中有机碳、硫、磷、重金属等形态演变、生物有效性转化等环境行为与反应机制的认识。通过检索应用同步辐射光谱技术研究有机固废污染控制与资源化进展,尚未见到相关综述性报道。本文在概述同步辐射光谱技术基本原理的基础上,着重介绍近10年来同步辐射X射线吸收精细结构光谱、微束X射线荧光光谱等技术在有机固废研究中的代表性成果,并探讨了目前同步辐射光谱技术的局限性及其未来研究趋势,以期为有机固废清洁利用研究提供参考。

1. 同步辐射光谱技术原理

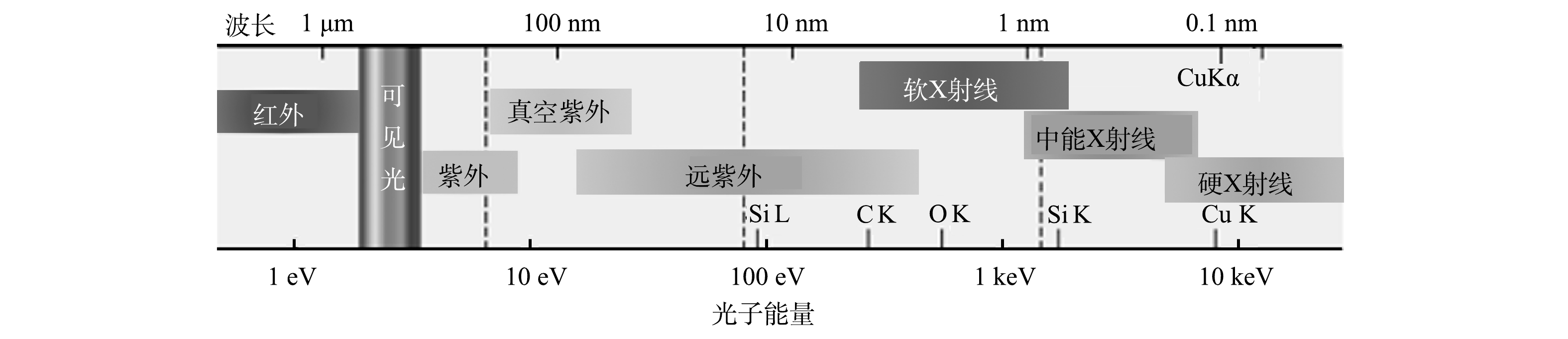

同步辐射光是以接近光速运动的带电离子在改变运动方向时沿切线方向辐射出的电磁波(光),具有实验室常规光源无可比拟的高亮度、宽波段(能量可调)、窄脉冲、高纯净等优点。根据分析方式不同,同步辐射光谱学技术主要包括衍射谱、散射谱、光电子能谱(XPS)、吸收谱等,其中同步辐射X射线吸收光谱(XAS)在有机固废污染控制与资源化研究中应用最为广泛。微束X射线荧光(μ-XRF)光谱、扫描透射X射线显微镜(STXM)由于可以从微、纳米尺度反映目标元素二维空间分布,通常与XAS联用,可以原位表征目标元素在有机固废中赋存形态、微区空间分布。

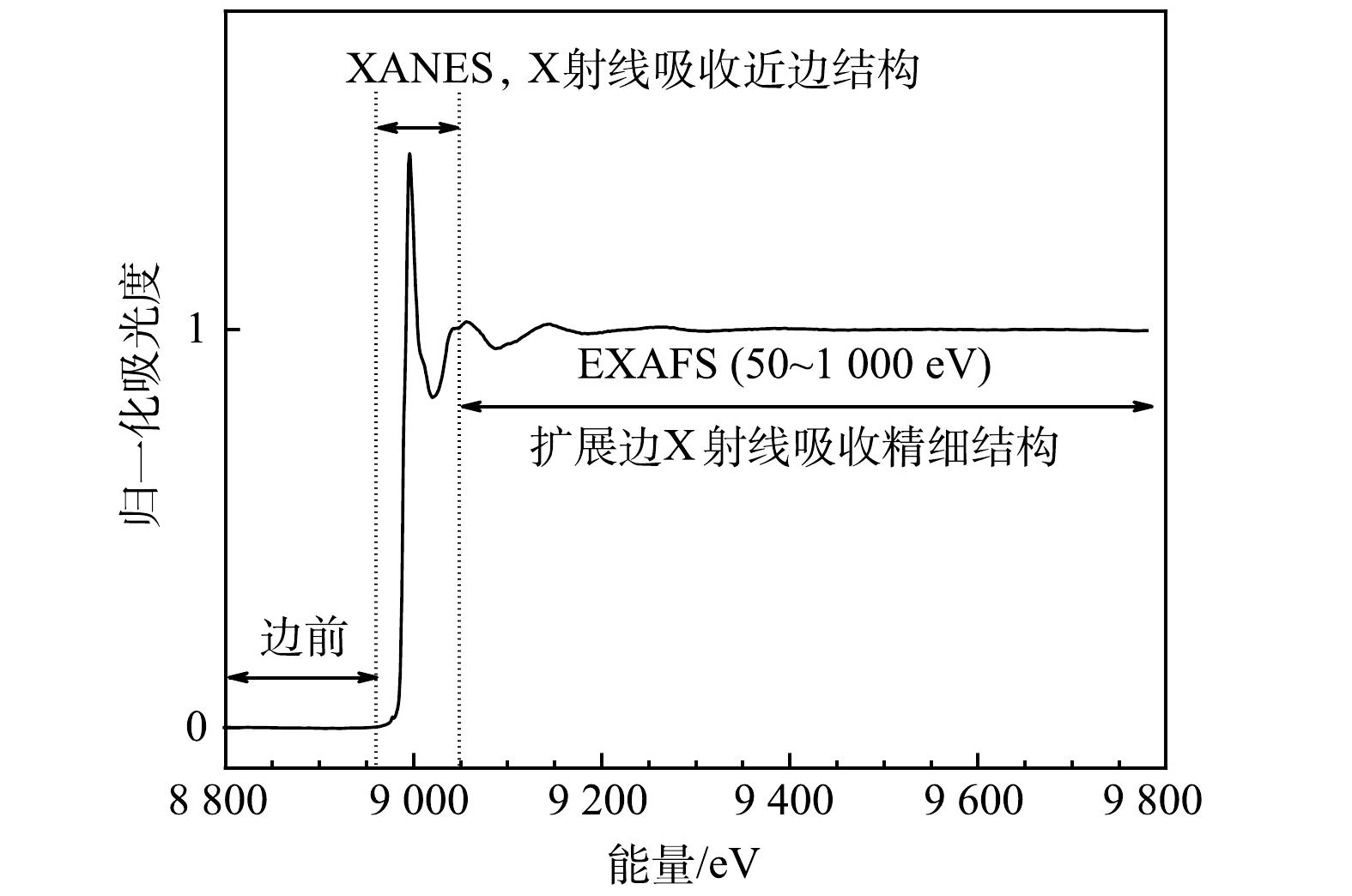

XAS和(μ-)XRF分析主要基于物质与X射线的交互作用产生的光电信号而进行检测,不论是吸收还是荧光过程,都涉及到入射X射线和出射荧光的特定能量。对应于不同原子的电子结构特征,不同元素产生特征吸收和荧光光谱,可用于表征样品中特定元素的赋存形态、配位结构等信息[4]。随着入射X光能量增加至目标元素核内电子结合能时,X射线的吸收量突然增加,低能级的电子被激发,留下电子空位;为使得原子回到基态,高能级的电子会跃迁到空位,并以荧光(或俄歇电子)的形式释放多余的能量。根据形成机制和数据处理方法不同,X射线吸收光谱可分为X射线吸收近边结构(XANES)和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)光谱(图1)。吸收峰产生于吸收边前至高能(边后)侧约50 eV区域的连续强震荡,称为XANES谱。目标元素不同电子氧化态和几何结构等会在XANES谱呈现不同的震荡峰,也被称为“指纹”特征。在吸收边附近高能一侧从30~50 eV以上直到1 000 eV范围内吸收曲线呈现上下波动的精细结构谱,即为EXAFS谱。通过拟合可从EXAFS获取吸收原子邻近配位原子的种类、距离、配位数和无序度因子等结构信息。XAS现象不需要样品具有长程有序结构即不受样品结晶度限制,通过调节X射线的能量,可实现对固、液等环境界面目标元素赋存形态、分子结构、价态分布及组成信息的原位探测,在非破坏性、原位直接表征、检测限等方面具有无可比拟的优势。更详细的关于XAS相关机制的介绍可参见文献[4-6]。根据X射线吸收边能区不同,吸收谱可分为硬X射线吸收光谱(XAS)、中能XANES光谱以及软X射线吸收近边精细结构(NEXAFS)光谱(图2)。XRF光谱基于同步辐射X射线照射样品、获取荧光光谱图而可对样品进行定性和定量分析,并可对样品进行(二维)面扫描获取样品的元素空间分布信息。

2. 同步辐射谱学技术在有机固废污染控制与资源化研究中应用

2.1 软X射线吸收近边精细结构光谱与扫描透射X射线显微镜

软X射线吸收近边精细结构光谱可以有效表征碳、氮等吸收边能量不高于2 000 eV元素形态与组成,而STXM通常配合NEXAFS光谱,从纳米尺度(约30 nm)解析碳、氮等轻元素在环境样品中赋存形态、二维微区分布信息。有机固废中有机碳的赋存形态、组成与分布,特别是有机碳芳香化度(芳香基碳),成为衡量有机固废生物质有机碳在环境中持久性存在、对有机污染物吸附反应能力的关键指标[7-8]。因此,应用NEXAFS光谱表征生物质有机碳芳香性或芳香度成为资环领域研究的热点之一。相对于红外光谱、XPS等技术,NEXAFS光谱对不同官能团结构的“指纹效应”响应更为灵敏,可为解析生物质表面含碳、氮等低原子序数元素官能团形态、(键合)结构、杂化等提供更为详细的信息[9-10]。KEILUWEIT等[7]应用NEXAFS光谱结合红外光谱、X射线衍射等技术解析了不同植物残体在不同热解温度影响下有机碳分子结构从无定形态向非晶相/无序石墨烯相转化的过程,为揭示不同结构生物炭在环境中的持久性和作为环境吸附剂性能差异的内在驱动机制提供了理论依据。WIEDEMEIER等[11]利用NEXAFS、13C NMR、中红外光谱等多种技术,系统比较了热解碳化温度对生物炭芳香性(aromaticity)和芳香缩合度(degree of aromatic condensation)的影响规律,发现生物炭芳香性从200 ℃起显著增加,至500~600 ℃达到最大值;而芳香缩合度从300 ℃缓慢增加,在1 000 ℃达到最大值。生物炭进入土壤环境后,可与土壤组分发生一系列反应,改变其表面官能团组成与分布,即发生老化反应,从而可直接影响生物炭在环境中的稳定性及其吸附反应等行为。通过同步辐射显微红外光谱、NEXAFS光谱分析,MUKOME等[10]证实生物炭进入土壤后,其脂肪基碳趋于降解而芳香基碳则相对稳定,生物炭表面官能团(如醌基、酚羟基、羰基)与土壤组分的结合可以阻滞生物炭表面官能团的降解。通过NEXAFS及STXM技术,HAGEMANN等[12]也证实,生物炭在土壤老化过程中,可与土壤中溶解性有机碳发生选择性吸附,进而增加生物炭表面含氧官能团;这些变化直接影响了生物炭的亲水性、氧化还原反应活性及其表面孔隙分布,从而增加了生物炭的持水和保肥能力,但降低了生物炭对有机污染物吸附能力[8]。上述研究结果为应用生物炭修复污染土壤提供了重要参考。

杂原子掺杂碳材料在可再生燃料、催化剂、气体传感器、储能材料及吸附材料等领域有着广泛应用。例如,通过水热处理将废弃生物质转化为掺杂炭质材料,可提高产物的附加值及反应活性。LATHAM等[9]应用碳、氮K边NEXAFS光谱研究了水热处理下氮掺杂蔗糖基碳材料表面官能团组成特征及反应机制,结果显示,NEXAFS光谱中特征官能团的离散峰更容易识别,特别是对于含氮有机官能团,NEAXFS谱提供的官能团信息比XPS更丰富;蔗糖经过水热处理、掺杂反应,其水热炭含有吡咯、吡啶及氨基基团,而水热炭表面的羟基基团在掺杂反应中起着重要作用。

相对于K边吸收谱,L边吸收谱对元素配位结构反馈通常更为灵敏、所提供信息也更为丰富[13-14],因而经常应用某些元素软线能区L吸收边光谱来解析其在有机固废中赋存形态。如磷L边XANES谱比K边吸收谱能更好区分有机磷形态[14]。元素L边吸收谱在揭示生物质改性材料催化反应活性机制方面也具有独特的优势。ZHOU等[13]通过锌 L3-NEXAFS及XPS谱分析了废旧轮胎生物炭中锌的赋存形态,探明了废旧轮胎生物炭催化挥发性生物质还原为糠醛和苯酚的反应机制,证实了轮胎中添加的硫和氧化锌可以与轮胎生物炭中酸性活性位点结合,分别形成弱Brønsted酸和强Lewis酸,催化脱羧和脱羰反应。但是,由于L边能量低、采谱过程中背景干扰大,因而一定程度上限制了L边XANES技术的发展。同时,由于目前同步辐射软X射线束线站资源有限,NEXAFS光谱对元素浓度检测限要求相对较高,应用NEXAFS及STXM技术研究有机固废的报道目前还很有限。随着同步辐射光源束线站的快速发展,NEXAFS光谱以其可提供丰富官能团信息优势及STXM优越的空间分辨性能,在有机固废污染控制与资源化研究领域必将受到越来越多的应用。

2.2 中能X射线吸收光谱

中能X射线能段覆盖从软X射线的高能端到硬X射线的低能端,在此范围内包括如磷、硫等元素的K吸收边,以及较高序数原子的L吸收边和一些更高序数原子的M或N吸收边等[15]。中能X射线吸收光谱在有机固废研究中的应用主要包括磷、硫等非金属元素K边XANES光谱及部分重金属L边吸收谱。自HESTERBERG等[16]首次将磷K边XANES技术引入环境样品研究以来,磷K边XANES光谱以其在识别不同无机含磷化合物形态方面的独特优势而逐渐成为分析环境样品中磷形态的主流技术。特别是K边XANES谱在揭示磷、硫在有机固废中形态演变研究中的广泛应用,极大提升了人们对有机固废中磷、硫元素循环、资源化利用等行为的认识。

磷素作为一种不可再生资源,随着人口增长对粮食增产需要的不断提高,磷肥需求也随之增加,人类正面临着磷资源危机。有机固废通常富含磷素,并可与有机固废中重金属通过吸附、沉淀等反应形成不溶性化合物,从而稳定、钝化重金属[17],影响磷素资源的循环和利用。合理利用有机固废中磷资源成为解决磷素危机和可持续发展的关键途径之一。在堆肥及水热处理有机固废过程中,磷形态发生显著演变,直接影响磷的生物有效性,并间接影响着有机固废中重金属赋存形态及生物有效性,成为解析有机固废环境行为的关键因素。由于配位结构不同,不同含磷无机化合物在XANES光谱吸附边前、后呈现独特的指纹共振峰(图3),由此可以定量分析污泥、畜禽粪便等非均相环境样品中磷形态组成[18-19]。XANES光谱分析结果表明,畜禽粪便中磷形态以钙磷、磷灰石类弱吸附态无机磷为主,同时含有一定量的有机磷,并且不同动物粪便中磷形态存在显著差异[1,20-22];而在污泥中磷主要以磷酸铝及植酸类有机磷为主[23]。在污泥堆肥过程中添加不同形态磷肥可与污泥中钙等阳离子形成稳定的钙结合态磷,并可通过吸附、沉淀等反应降低镉、铅的生物有效性,达到钝化污泥堆肥中重金属的效果[17]。在污泥厌氧发酵过程中,pH控制着污泥中磷形态及其生物有效性。通过XANES光谱证实,在酸性(pH=5.5)条件下,污泥中磷灰石类化合物易于转化为有效性较高的非磷灰石化合物;而碱性(pH=9.5)条件下,非磷灰石类化合物及有机磷发生解离、并转化为更为稳定的磷灰石化合物;在随后的水热处理后,非磷灰石形态磷又转化为磷灰石态,进一步降低了其生物有效性[23-24]。BUSS等[25]通过XANES光谱及XRF技术研究污泥中磷形态转化,发现污泥生物炭在热解过程中磷逐渐与钙、镁等结合转化为有效性较低的化合物,而在污泥加入醋酸钾后再热解使可提取态磷增加了237倍,同时不影响铜、锌等重金属在污泥生物炭中的钝化效果。该研究结果对于提高有机固废生物炭在磷素有效性、调控重金属钝化效果具有重要意义,但相关作用机制有待于进一步探讨。

硫是农业生产中继氮、磷、钾之后居第四重要且植物生长和完成生理功能必需的营养元素。作为一种高活性元素,硫在有机固废中通常含量丰富,并主要以还原态有机硫存在,可与有机固废中亲硫元素形成稳定的硫化物,在调节环境微生物群落结构、影响有机固废中氧化还原反应、污染物降解转化[26]、以及重金属生物有效性、迁移转化等方面发挥着重要作用[27]。硫素赋存形态容易受环境氧化还原电位影响,样品不同前处理方式也可能对环境介质中硫形态组成产生显著影响[3]。应用硫K边XANES谱分析有机固废样品不需要前处理,特别适合还原性样品(如厌氧发酵处理污泥、畜禽粪便等)中硫形态分析。随着同步辐射光源亮度和灵敏度不断提高,其分析检测限可低至100 mg·kg−1。XANES谱学技术的应用很好地解决了化学提取、消解方法所带来的对硫形态分布的干扰,可以实现原位测定有机固废等样品中硫素的真实形态,而成为解析硫在有机固废等环境样品中赋存形态和反应行为的主流技术。硫K边XANES谱吸收峰为硫电子1s向3p 跃迁的结果。早在1989年已被证实:硫吸收谱的白线峰位置与其氧化还原价态及分子形态有关[28-29]。随着氧化态增加,吸收峰位置向高能方向、会有约12 eV的线性移动[30]。因此,通过未知样品吸收谱分子“指纹”信息,将其与已知参考物质的标准谱进行比较,可以得到未知样品中硫形态分布组成信息。

堆肥、水热等处理同样显著影响硫在有机固废中形态分布。HUANG等[31]系统比较了水热碳化和热解碳化处理活性及厌氧消化污泥过程中硫形态演变、归趋及其对处理产物资源化再利用的影响,发现污泥中脂肪基硫和磺酸基硫在低温热解过程(低于350 ℃)首先被降解,而在超过450 ℃时硫酸盐则被还原,与污泥中重金属形成金属硫化物和噻吩类化合物;与热解过程类似,污泥在水热碳化处理过程中也主要形成金属硫化物及噻吩类化合物;巯基、有机硫化物以及硫酸盐被降解、还原形成金属硫化物的变化,对污泥重金属钝化、降低其环境风险起了重要作用。VOGEL等[32]通过硫K边XANES分析了高温焚烧污泥后灰分产物中硫素形态,发现污泥中硫主要与铁形成了还原态硫化亚铁,同时氧化铁也被还原成Fe3O4;而在氧化条件下处理污泥焚烧灰分时,硫化亚铁又可转化成植物可以利用的硫酸铁化合物;而不同硫酸盐化合物K边XANES谱边后峰,与磷酸盐化合物类似,也可因络合阳离子不同而呈现不同的震荡峰,由此可以区分硫酸盐类型[32]。此外,很多重金属元素具有亲硫特性,有机固废中硫形态分布直接影响了重金属的赋存形态、生物有效性及其环境归趋。因此,探明有机固废中硫赋存形态可成为除磷之外解析重金属形态转化与归趋等复杂反应过程的另一把关键钥匙。硫素影响重金属赋存形态及环境行为相关研究进展将在硬X射线吸收光谱部分进行详细介绍。

需要指出的是,同步辐射XANES光谱技术在解析磷、硫赋存形态和分子结构方面虽然具有独特的优势,但该技术不能反映磷、硫等元素的(生物)有效性,磷K边XANES对有机磷形态的识别能力也有限,而31P NMR可以解析样品中有机磷赋存形态。由此,XANES谱通常联合NMR、化学分级提取等技术,可以建立复杂有机固废样品中磷、硫分子形态演变过程及与生物有效性之间的联系[2,22,33]。此外,硫K边XANES谱对于硫原子周边的配位环境、配位参数相对不敏感,需要借助K边EXAFS、L边XANES谱来获取硫原子周边局域的配位信息。但到目前为止,中能K边EXAFS、L边XANES/NEXAFS谱在土壤、环境领域的应用远不如K边XANES谱广泛,其主要原因在于与磷、硫等结合的阳离子元素(钙、铁、铝等)背散射及相应扩展边谱震荡信号较弱,不易获得高质量谱学信号[5]。随着光束线站条件优化及检测器的升级,中能EXAFS光谱应用将可能有所改善。

2.3 硬X射线吸收光谱

硬X射线能段一般指元素周期表中原子序数大于20的元素K吸收边以上能区(>4.0 keV),同时也包括L吸收边能区在该范围元素,如铅、汞等。硬X射线吸收光谱是在有机固废环境行为研究中应用最为广泛的同步辐射谱学技术,在有机固废中重金属的赋存形态,有机固废无害化、资源化处理过程中重金属形态演变机制,以及有机固废资源化再利用过程中重金属环境行为等方面的研究中显示出独特的优势,并推动相关研究取得重要进展(表1)。

表 1 应用硬X射线吸收光谱研究有机固废污染控制与资源化代表性进展案例Table 1. Application cases of synchrotron-based hard X-ray absorbance spectroscopy to study pollution control and utilization of organic solid waste有机固废类型 目标元素 主要表征技术 主要结果 参考文献 污泥 As, Cu, Zn XANES, EXAFS Cu、Zn在污泥中分别主要以还原态硫化物、As以还原态As(Ⅲ)存在 [34-35] 污泥 Cu, Zn XANES, EXAFS, μ-XRF 堆放污泥中Cu主要为有机络合态、Zn主要为磷酸盐结合态 [36-37] 污泥 Cu, Ni, Zn μ-XANES, μ-XRF 污泥进入受纳土壤后Ni主要与有机碳络合,而Cu、Zn赋存形态主要与铁氧化物密切相关 [38] 污泥 Cr, Hg(L3边) XANES 高温处理污泥中Hg 以HgS、HgCl2及HgSe形态存在;而Cr以还原态存在 [39] 污泥 Cr, Cu, Zn XANES, EXAFS 水热处理污泥促进Cu、Zn形成硫化物;Cr形成硅酸盐结合态Cr(Ⅲ);厌氧消化促进生成Cu2S及有机络合态Cr、Zn;热解促进Cu、Zn硫化物脱硫 [26-37,40] 污泥 Ag, Zn XANES, EXAFS 单质Ag及AgCl纳米颗粒进入污泥后迅速转化为Ag2S;ZnO纳米颗粒主要形成ZnS、Zn3(PO4)2及铁氧化物结合态Zn等 [41-46] 污泥 Ag XANES, EXAFS, EDS 污泥等有机固废中AgCl经光照后转化为Ag纳米颗粒,在污泥焚烧过程中Ag2S和AgCl转化为元素Ag形态 [47-48] 污泥 Cs XANES 污泥焚烧过程中大部分铯以CsCl形态转移到飞灰中,少部分以Cs2CO3形态残存于底灰组分 [49] 污泥 Ce (K, L边) XANES, EDS 污泥焚烧过程中小粒径CeO2纳米颗粒被还原成Ce(Ⅲ),大粒径CeO2形态相对稳定 [50] 污泥、猪粪 Cu, Zn XANES, EXAFS 厌氧消化促进有机固废中Cu形成CuS、Cu2S,Zn形成磷酸锌等化合物 [51] 污泥、畜禽粪便 Zn EXAFS Zn以磷酸盐结合态存在于有机固废中,并可在土壤中稳定存在 [52] 猪粪 Cu XANES, μ-XRF 猪粪中Cu主要以Cu2S形态存在 [1,53] 猪粪、生物炭 Cu XANES, EXAFS 猪粪热解过程中Cu转为稳定的还原态硫化物及磷酸盐结合态化合物 [1] 生物炭 Hg(L3边) XANES, μ-XRF, CMXRFI 硫/巯基化处理生物炭可以显著增强其对Hg的吸附能力 [54] 生物炭 Pb(L3边) EXAFS, μ-XRF 生物炭可促进土壤中针铁矿结合态Pb转化为更为稳定的磷酸盐结合态及含氧有机碳官能团络合态 [55] 生物炭 Cd XANES 生物炭与Cd形成有机络合态、氢氧化物、碳酸盐等结合态化合物,降低了其有效态组分 [56] 生物炭 As, Cr, Hg XANES, EXAFS, CMXRFI 铁改性生物炭显著增强了其对As(V)、As(Ⅲ)、Cr(Ⅵ)及Hg(Ⅱ)等的吸附能力 [57-58] 木质素 Hg(L3边) EXAFS Hg(Ⅱ)在造纸副产物木质素中主要通过与含氧有机官能团络合而被吸附 [59] 注:XANES,X射线吸收近边结构;EXAFS,扩展X射线吸收精细结构;μ-XRF, 微束X射线荧光;CMXRFI, 共焦显微X射线荧光成像;EDS, X射线能量色散谱。 2.3.1 重金属在有机固废中赋存形态

重金属在有机固废中的赋存形态决定了其生物有效性及毒性[1],并成为限制其安全资源化利用的主要因素。因此,有机固废中重金属的赋存形态、组成分布一直是资环领域研究的热点。其中,铜、锌由于在有机固废中含量丰富,相关XAFS光谱技术应用也较为成熟,其在有机固废中赋存形态及转化行为受到了系统研究。大量研究结果表明,污泥、畜禽粪便等有机固废含有的还原态物质直接影响了其中的重金属形态[1,31,53]。如在污泥和猪粪样品中,铜、锌分别主要以还原态硫化物、砷以还原态As(Ⅲ)存在;在有氧条件下,ZnS部分溶解,As(Ⅲ)也部分氧化成As(V),而铜则以CuS稳定存在[34-35];猪粪中还原态Cu2S进入土壤环境后仍可稳定存在[53]。污泥在堆放过程中重金属形态也会发生显著变化,其中还原性硫结合态铜、锌在新鲜污泥中比例较高,而经存放老化一段时间后还原态金属硫化物比例降低,还原态Cu2S逐渐转化为有机络合态铜,而ZnS逐渐转化为磷酸盐结合态,同时部分锌与铁氧化物通过吸附等作用结合在一起,从而降低了其生物有效性[36-37]。

2.3.2 有机固废处理过程对重金属形态演变影响

通过厌氧消化、水热等处理,可以钝化有机固废中重金属等有毒元素赋存形态、降低其生物有效性,从而实现对有机固废的无害化、资源化处理[40,60]。同步辐射光谱技术可以解析重金属在有机固废中形态演变过程、钝化机制,建立重金属污染物微观形态与其生物有效性之间的联系,为有机固废环境风险评估、调控及资源化利用提供直接的证据和参考。污泥、猪粪等有机固废在厌氧消化过程中促进了还原态硫、磷酸盐矿物的生成,可以分别与亲硫元素铜形成稳定的硫化铜、硫化亚铜,与锌通过吸附反应形成稳定的无定形态磷酸锌化合物,从而降低了铜、锌在有机固废中的有效性[51]。如前所述,污泥等有机固废富含磷酸盐、硫化物及有机含氧官能团、铁氧化物等重金属高效结合位点。因此,向厌氧消化污泥中添加铁铝化学改良剂对稳定、钝化重金属的作用非常有限[61],而水热、碳化处理对有机固废中重金属赋存形态影响更为显著。HUANG等[40]发现,在厌氧消化及水热处理污泥过程中,铜、锌与还原态硫络合作用进一步增强;而在高温热解过程中铜、锌化合物则发生了脱硫反应而逐渐与有机官能团、含铁矿物结合,从而降低了处理污泥中铜、锌有效态含量及环境风险。

对于含有大量有害重金属元素包括放射性元素的有机固废,高温焚烧成为处理这类有机固废的一种安全选择。高温焚烧(>850 ℃)处理不但可改变重金属元素的赋存形态,还可以显著降低有机固废中的重金属含量,并提高磷素的生物有效性[32,39]。如OSHITA等[49]通过XAFS光谱分析铯污染污泥在高温焚烧过程中铯形态演变及归趋,发现大部分铯以CsCl形态转移到飞灰中,而仅有少部分铯以Cs2CO3形态残存于底灰组分中。GOGOS等[50]利用铈K边及L3边XAS研究了不同粒径CeO2纳米颗粒在污泥及高温焚烧过程中形态演变,结果显示:小粒径CeO2进入消化污泥后,部分被还原成Ce(Ⅲ);在焚烧过程中,小粒径CeO2纳米颗粒也几乎完全被还原为Ce(Ⅲ)并被矿物吸附固定;而大粒径CeO2形态较为稳定,在污泥消化及焚烧过程中几乎不受影响。YIN等[47]研究了光化学及热处理对污泥等有机固废中AgCl及Ag2S形态转化的影响,发现在光照条件下AgCl可以转化为Ag纳米颗粒,在污泥焚烧过程中Ag2S和AgCl可转化为元素Ag形态[48],其中焚烧温度是决定其形态转变的关键因素,这些过程直接影响了银在环境中迁移、传输、生物有效性及毒性等环境行为。通过汞L3边、硒K边、铬K边等XANES光谱分析,VOGEL等[39]证实了高温处理污泥中仍然残留有无机汞,并以HgS、HgCl2及HgSe形态存在;而铬在高温热处理污泥中以还原态存在,在Na2CO3存在条件下,大约有10%~15%的Cr(Ⅲ)转化为Cr(Ⅵ)[32]。

2.3.3 重金属在有机固废界面的形态及其演变机制

由于富含有机官能团,有机固废特别是其衍生生物炭可以通过其含氧有机官能团络合反应吸附重金属,并通过氧化还原反应及电子传递等改变重金属在环境介质中赋存形态和生物有效性,因而在去除废水中重金属污染物及修复重金属污染土壤等方面受到重视[62-64]。其中,重金属在有机固废界面上的吸附反应机制决定着其对重金属污染物的修复效率及归趋,而通过XAS明确重金属在有机固废界面赋存形态可以为解析重金属在有机固废中反应机制提供直接的证据。通过汞L3边EXAFS光谱结合表面络合模型,LV等[59]证实Hg(II)在造纸副产物木质素中主要与含氧有机官能团在酸性条件下形成-C-O-HgCl单齿复合物,随着pH的升高逐渐转化为更为稳定的-C-O-Hg-O-C-双齿复合物,该研究结果为阐明Hg(II)在木质素类生物质界面反应机制提供了重要参考。汞作为典型的亲硫元素,硫/巯基化处理生物炭可以使汞与生物炭上硫形成稳定的Hg-S键,显著增强其对汞的吸附能力而可有效去除溶液中汞污染物[54]。LI等[55]通过铅L3边EXAFS光谱证实,铅在土壤中主要以硅酸盐、针铁矿结合态存在,在富含磷酸盐、含氧有机官能团的椰壳纤维生物炭影响下,土壤中针铁矿结合态铅可逐渐转化为磷酸盐结合态及羧基等含氧有机碳官能团络合态铅,从而降低了土壤界面铅的有效态浓度;但是通过盆栽试验,他们发现铁、锰化合物可在水稻幼苗新根表皮形成铁/锰膜,促使铅在水稻根表铁/锰膜表面被钝化而限制其进入植物体内,施用生物炭则减少了水稻根系铁/锰膜的生成,因而增加了铅从根向地上部分传输的潜在风险。CUI等[56]通过镉K边XANES光谱发现,生物炭通过与镉形成有机络合态、氢氧化物、碳酸盐等结合态化合物,也可以显著降低溶液及污染土壤界面镉有效态浓度。有机固废中的含铁化合物可通过吸附、共沉淀等反应在钝化重金属方面也发挥着重要作用[65]。因此,应用铁改性生物炭可以强化其对某些重金属污染物的吸附。如FENG等[57]利用FeCl3和FeSO4改性生物炭,通过共聚焦显微X射线荧光成像(CMXRFI)技术证实改性处理添加的铁、氯、硫扩散到生物炭微孔结构中,并随着热解温度升高逐渐在生物炭表面聚集;铁K边XANES及EXAFS光谱分析显示,改性生物炭中Fe主要以磁赤铁矿(γ-Fe2O3),并在600和900 ℃热解生物炭中以零价铁存在;改性处理后显著增强了其对As(V)、As(Ⅲ)、Cr(Ⅵ)及Hg(II)的吸附性能。XU等[58]通过砷K边XANES谱结合μ-XRF技术,分析了铁改性处理对生物炭去除砷污染物的影响,发现铁改性生物炭热解温度越高,对砷去除效率也越高;砷在生物炭中结合位点与铁相同,同时生物炭可以促进As(Ⅲ)在生物炭吸附的同时发生氧化,这种形态转变与生物炭热解温度呈正相关。

有机固废经堆肥、水热等处理后,重金属有效态组分被显著钝化、生物有效性降低,其在土壤界面形态转变和归趋成为影响土壤环境健康的重要风险因素和资环领域关注的焦点[60]。HODOMIHOU等[52]探讨了污泥、畜禽粪便等有机固废中锌进入土壤后形态分布,XAS分析显示,有机固废中锌主要以磷酸盐结合态存在,进入土壤84 d后有机固废中锌仍主要以磷酸盐结合态存在,并有超过97.6%的锌累积在土壤表层,表明重金属在有机固废中赋存形态深刻影响着其在受纳土壤中赋存形态与归趋。MAMINDY-PAJANY等[38]联合应用μ-XRF及XANES光谱研究了有机固废中铜、锌、镍进入土壤后形态变化,发现:有机固废可通过其有机碳及铁氧化物组分络合、固定土壤中重金属,从而限制其迁移,促进重金属在土壤中钝化,其中镍主要与有机碳络合,铜、锌赋存形态主要与铁氧化物密切相关而与有机官能团关系不大。

2.3.4 有机固废中金属纳米颗粒的环境行为

纳米材料的快速发展和商业化应用(如含银抗菌纺织品、化妆品等)导致纳米颗粒向环境中持续释放,研究纳米材料在有机固废等环境介质中形态分布及进入土壤环境后的行为与归趋、探明纳米材料的环境风险,成为近来资环领域的热点之一。XAS以其优越的灵敏性和原位分析能力在表征有机固废中纳米颗粒环境行为领域得到广泛应用。KAEGI等[41]通过XAS追踪银纳米颗粒在市政污水中的形态演变及归趋,发现单质银及AgCl纳米颗粒释放到污水系统后可迅速转化为硫化物(Ag2S)而滞留在污泥中[66];随污泥进入土壤后,仍主要以Ag2S形态存在,其次为有机硫结合态化合物,而表现出较低的化学有效性;但在植物根系及有机碳循环影响下可逐渐改变银形态,如形成小分子有机(氨基酸)络合态化合物,其有效性趋于增加[67]。LOMBI等[42-43]利用XAS技术分别研究了污泥及其堆肥发酵过程中不同Ag、ZnO纳米颗粒形态演变,发现无论单质Ag还是AgCl纳米颗粒,进入污泥后均迅速转化为Ag2S[44],在长达180天堆肥过程中可稳定存在,显著降低了其生物有效性及毒性[45];ZnO纳米颗粒主要形成ZnS、Zn3(PO4)2及铁氧化物结合态Zn等,其中Zn3(PO4)2在污泥及堆肥中比其硫化物形态更为稳定[43-44,46];而污泥表面官能团及Ag纳米颗粒配位结构对污泥中银、锌形态演变影响甚微。

2.4 微束X射线荧光光谱

同步辐射μ-XRF光谱可以在微纳米(低至~50 nm)尺度、半定量同时表征多种元素(通常元素原子序数大于15)在样品中赋存形态和化学结构的二维分布及其相关性的信息,并可在感兴趣区域(Region of interest)应用XAS来确定元素赋存状态,可以为解析目标元素在有机固废中配位结构、转化过程、反应机制等信息提供直接的证据。由于有机固废中目标污染物含量通常较低,较之于常规光源SEM-EDXA/EDS、质子激发X射线荧光等二维分析技术,μ-XRF可以从微纳米尺度建立目标化合物与相关元素之间的联系,并通过分布热点利用μ-XAS分析目标污染物在样品中赋存形态,可以克服常规XAS对目标污染物浓度要求相对较高的限制,为深入揭示目标污染物的形态演变及其影响因素、作用机制提供直接的证据。在实际应用中,μ-XRF技术很少独立应用,而通常与其他同步辐射技术如XAS、X射线衍射光谱(μ-XRD)联合使用、互为补充。需要注意的是,同步辐射高通量光子可能会给样品带来辐射损伤,甚至会改变样品中元素赋存形态[68-69]。为降低辐射损伤给样品带来的变化,通常采用更短的束线暴露时间,但随之而来的是样品元素形态信息不确定性的增加。WIELINSKI等[68]开发了一个模型算法(Bayesian推理)来定量评估不确定性对解析XRF谱图中元素形态的影响,分析消化污泥及其焚烧灰分中CuO纳米颗粒及溶解性Cu2+在3 μm×3 μm微区分布形态,结果显示,CuO纳米颗粒及Cu2+在污泥中分布存在明显的形态差异,而这种差异在污泥焚烧样品中消失。此外,对于易碎、多孔的有机固废生物炭来说,制备适用于μ-XRF表征的微切片样品难度较大,并容易造成样品扰动及污染[57]。新兴的同步辐射CMXRFI技术可以克服常规μ-XRF仅能测定样品微切片整个厚度(通常≥30 μm)上的目标污染物总量空间分布的缺陷,而实现对目标污染物在样品中共聚焦体积内特定层次及不同深度层次的(三维)空间无损形态和分布表征,样品测样前处理简单、不受切片限制[57,69]。如LIU等[69]利用CMXRFI技术原位解析了富铬生物炭颗粒中负载铬的形态空间分布,发现总Cr、Cr(Ⅲ)、Cr(Ⅵ)主要分布在颗粒的近表面;其中,Cr(Ⅲ)占比为0.6~1,在颗粒内部比例较高;而Cr(Ⅵ)在颗粒表面比例较高。这表明Cr(Ⅵ)可能先被吸附,并扩散进入生物炭内部后被还原为Cr(Ⅲ)。如上所述,CMXRFI技术可以通过描绘复杂有机固废生物质颗粒中(重金属)元素的不同形态价态空间分布,从而为其反应作用机制提供直接的证据,因而有望在未来有机固废污染控制与资源化研究中得到广泛应用。

2.5 多种技术联合表征有机固废环境行为与过程

有机固废样品具有空间尺度上变异度高、基质组成复杂、目标元素含量低等特点,而同时土壤、环境工作者对有机固废污染控制与资源化的研究探索不断升级,需要从分子水平、微纳米尺度认识目标化合物赋存结构与反应机制,这已经成为当前应用同步辐射光谱技术研究有机固废环境行为面临的最大挑战。因此,联合多种谱学技术,发挥各自优势、扬长避短,可从不同元素、不同角度深入揭示有机固废环境行为与过程机制。CHENG等[1]通过铜K边XAS分析发现,猪饲料中的铜(CuSO4)在猪肠道厌氧环境中被饲料中的氨基酸还原成一价铜,因而在猪粪中铜主要以Cu2S和氨基酸结合态形态存在,在热解过程中氨基酸结合态铜又逐渐转化为更稳定的硫化铜化合物;通过硫K边XANES光谱对硫在猪粪、猪饲料及其热解生物炭中赋存形态分析,证实了硫形态演变与铜形态变化是一致的,即猪粪中硫形态以还原态为主,在热解过程中还原态硫逐渐转化成氧化态硫,但仍有少部分硫转化为S2−;通过磷K边XANES光谱分析发现,在热解过程中,猪粪有效态磷及有机磷逐渐转化为更为稳定的羟基磷灰石类化合物,而羟基磷灰石可以通过吸附等作用进一步显著降低猪粪生物炭中有效铜含量。该研究联合应用多种谱学技术,从分子水平系统揭示了磷、硫等赋存形态对猪粪生物炭中Cu形态及其生物有效性演变的重要影响,为有机固废生物炭的安全利用及环境风险评估提供了理论参考。LIU等[54]通过应用硫K边XANES、汞L边EXAFS、μ-XRF及CMXRFI等技术分别表征了硫化生物炭中硫、汞吸附形态、微区分布,从微米尺度阐明了硫化生物炭对汞吸附钝化机制。有机固废所含的有机官能团在络合重金属、影响其赋存形态与反应活性等方面发挥着重要作用。因此,对于空间分布高度分异的有机固废样品,联合应用同步辐射显微红外成像光谱、μ-XRF、XAS等谱学技术,可以分别揭示有机固废中有机官能团与无机元素的赋存形态、微区分布等信息,建立有机固废中无机污染物赋存形态与其有机碳形态分布之间的联系[40,70]。随着同步辐射光源线站的快速发展,越来越多的谱学技术应用到有机固废污染控制与资源化研究中,如同步辐射μ-XRD、小角散射光谱,可以为有机固废生物质结构分析提供更为精细的表征[71],提升对有机固废环境行为的认识。此外,深入揭示有机固废中碳、氮、硫、磷及重金属环境行为通常还需要其他分析技术如电镜、能量色散X射线谱(EDS)、NMR等与同步辐射谱学技术配合使用,从不同角度、不同尺度全面阐明有机固废中目标化合物环境行为归趋,这也是有机固废等环境样品分析方法发展的未来趋势。

3. 热点及展望

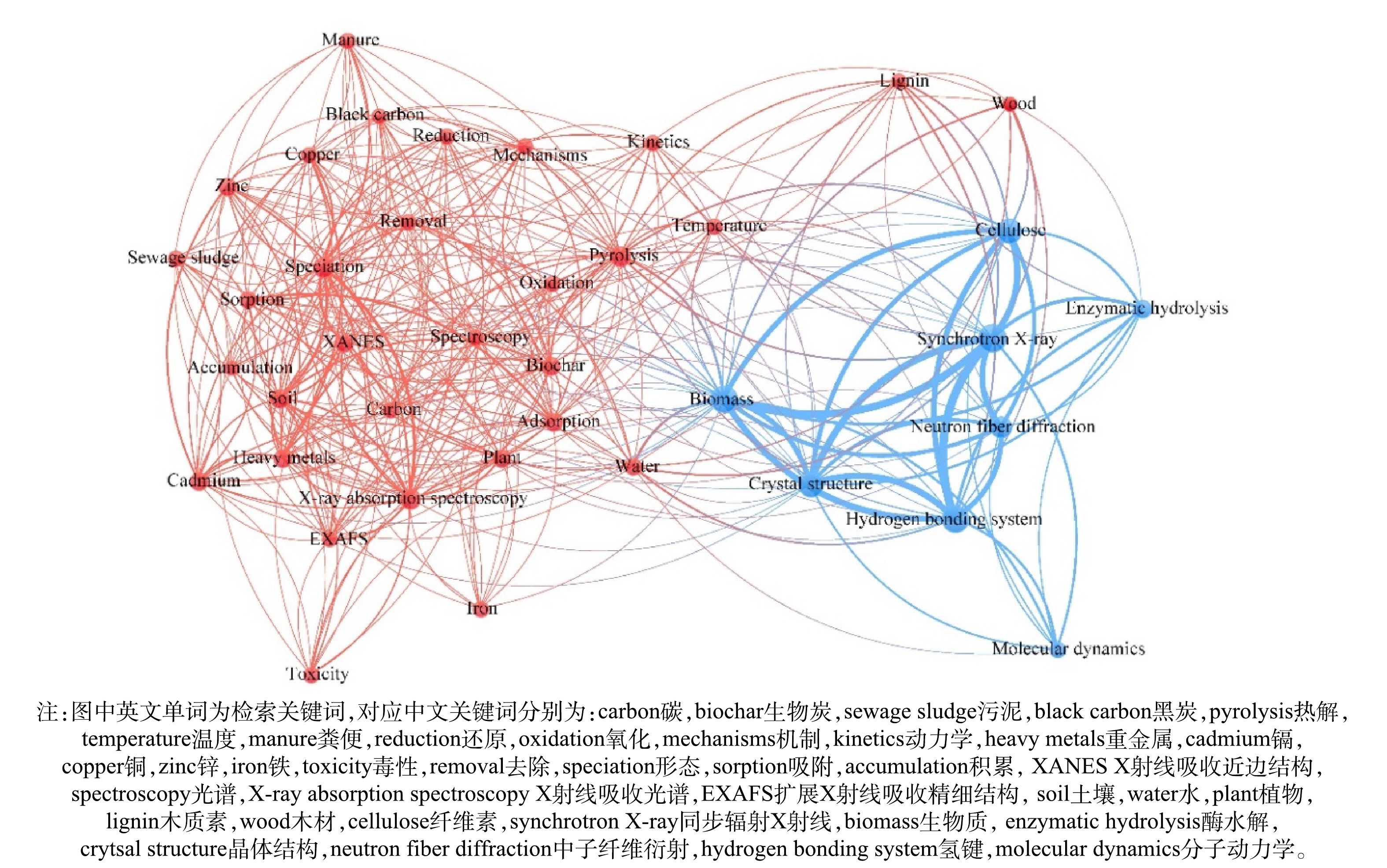

以XAS为代表的同步辐射谱学技术在有机固废研究领域的广泛应用,极大提升了对有机固废中碳、磷、硫及重金属形态演变规律和相关反应机制的认识,为阐明有机固废环境风险和资源化再利用提供了理论和技术支持。通过文献可视化软件VOSViewer,基于Web of Science(WoS)数据库对应用同步辐射谱学技术研究有机固废污染控制与资源化热点和发展趋势进行分析,按照检索式TS=(biochar or biomass or biosolid or manure or sludge) and(XAFS or XAS or XRF or XANES or EXAFS or FTIR or μ-XRF or STXM or NEXAFS or CMXRFI or XRD or X-ray)and(synchrotron)进行检索,截至2021年9月31日,共检索到相关文献(Article)368篇。将WoS数据导出用VOSViewer进行共现关键词分析,选取至少出现10次以上的关键词,并对关键词进行筛选、合并,最终得到39个关键词。从关键词共现网络图可以看出,目前的研究热点主要聚焦在有机固废生物质形态、结构转化与反应机制,和有机固废在土壤中形态转化、吸附反应机制等两方面(图4聚类1和聚类2)。

目前,基于软、中能X射线谱学技术揭示有机固废中碳、磷、硫赋存形态与生物有效性转化研究仍相对薄弱,缺乏从分子水平认识有机固废中碳、磷、硫赋存形态与重金属形态演变之间联系的研究。此外,应用同步辐射谱学技术研究有机固废中重金属赋存形态主要局限于铜、锌等毒性相对较小的元素及对外源重金属吸附、钝化行为研究,有关有机固废中毒性较大的砷、铬、铅等元素形态演变研究报道相对较少。其主要原因可能在于这些有毒元素在有机固废中赋存浓度相对较低,给应用同步辐射谱学表征上述重金属赋存形态、反应机制带来了技术挑战。因此,探明有机固废中碳、磷、硫等营养元素及潜在风险物质,特别是高毒性重金属等污染物形态转化行为,厘清其作用机制及关键影响因素(包括不同处理方式的影响),为有机固废的无害化处理、资源化利用提供技术和理论支持,已成为有机固废污染控制与资源化研究的迫切需求和未来发展趋势。在此基础上,重点加强有机固废中有害物质环境风险的低碳调控技术和可持续处理方式研究,切实促进有机固废的无害化处理和资源化利用。应用同步辐射光谱技术分析基质复杂、目标元素含量较低的有机固废样品是当前同步辐射谱学技术发展过程中亟待克服的一个难题。此外,关于有机固废污染控制与资源化的研究大多基于短期实验室研究,特别缺乏有机固废中目标元素的长期演变规律与归趋的野外实验数据。亟待开展野外、长期实验,结合同步辐射光谱技术,全面揭示有机固废中营养、有毒元素及物质的环境行为与归趋。

随着同步辐射光源线站的快速发展,高光通量第三代、第四代同步辐射光源的升级,以及探测器灵敏度的提高,原位、高灵敏度、高空间分辨分析低浓度、高异质性有机固废样品逐渐成为可能,同步辐射谱学技术也已逐渐成为从分子水平、微纳米尺度解析有机固废环境行为与作用机制的重要分析技术。基于多种同步辐射光谱技术,并联合包括化学分级提取在内的其他分析技术,开展有机固废中磷、硫等营养元素及有毒重金属元素的形态演化、反应机制及在受纳环境(如土壤)中长期归趋和风险行为,建立有机固废中目标元素微观结构与生物有效性、迁移、转化等过程机制之间的联系等领域研究,从而为有机固废的资源化再利用和污染控制提供重要的理论和技术支撑。

-

[1] WANG Xiangyu, ZHU Minping, LIU Huiling, et al. Modification of Pd-Fe nanoparticles for catalytic dechlorination of 2,4-dichlorophenol[J]. Science of the Total Environment, 2013, 449:157-167 [2] GILLHAM R W, O'HANNESIN S F. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zero-valent iron[J]. Groundwater, 1994, 32(6):958-967 [3] SUN Yuanpang, LI Xiaoqin, CAO Jiasheng, et al. Characterization of zero-valent iron nanoparticles[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2006, 120(1/2/3):47-56 [4] CHENG Rong, WANG Jianlong, ZHANG Weixian. Comparison of reductive dechlorination of p-chlorophenol using Fe0 and nanosized Fe0[J]. Journal of Hazardous Materials, 2007, 144(1/2):334-339 [5] CHENG Shufen, WU S C. Feasibility of using metals to remediate water containing TCE[J]. Chemosphere, 2001, 43(8):1023-1028 [6] HE Feng, ZHAO Dongye. Preparation and characterization of a new class of starch-stabilized bimetallic nanoparticles for degradation of chlorinated hydrocarbons in water[J]. Environmental Science & Technology, 2005, 39(9):3314-3320 [7] 刘凯, 庞志华, 李小明, 等. 有机蒙脱石负载纳米铁去除4-氯酚的研究[J]. 环境科学学报, 2011, 31(12):2616-2623 [8] ÜZÜM Ç, SHAHWAN T, ERO AĞU LU A E, et al. Synthesis and characterization of kaolinite-supported zero-valent iron nanoparticles and their application for the removal of aqueous Cu2+ and Co2+ ions[J]. Applied Clay Science, 2009, 43(2):172-181 [9] ZHAO Deming, ZHENG Yiya, LI Min, et al. Catalytic dechlorination of 2,4-dichlorophenol by Ni/Fe nanoparticles prepared in the presence of ultrasonic irradiation[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2014, 21(5):1714-1721 [10] ZHANG Zhen, CISSOKO N, WO J J, et al. Factors influencing the dechlorination of 2,4-dichlorophenol by Ni-Fe nanoparticles in the presence of humic acid[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 165(1/2/3):78-86 [11] ZHANG Zhen, WO Jingjing, CISSOKO N, et al. Kinetics of 2,4-dichlorophenol dechlorination by Pd-Fe bimetallic nanoparticles in the presence of humic acid[J]. Journal of Zhejiang University Science A, 2008, 9(1):118-124 [12] 程荣, 王建龙, ZHANG Weixian. 纳米Fe0颗粒对三种单氯酚的降解[J]. 中国环境科学, 2006, 26(6):698-702 [13] 魏翔, 朱琨, 王海涛, 等. 改性沸石对2,4-二氯苯酚的吸附性能研究[J]. 安全与环境学报, 2003, 3(6):57-60 [14] WEI Jianjun, XU Xinhua, LIU Yong, et al. Catalytic hydrodechlorination of 2,4-dichlorophenol over nanoscale Pd/Fe:Reaction pathway and some experimental parameters[J]. Water Research, 2006, 40(2):348-354 [15] XU Jiang, SHENG Tiantian, HU Yunjun, et al. Adsorption-dechlorination of 2,4-dichlorophenol using two specified MWCNTs-stabilized Pd/Fe nanocomposites[J]. Chemical Engineering Journal, 2013, 219:162-173 [16] 何敏祯, 胡勇有, 雷超, 等. HDTMA改性沸石对三氯生的吸附特性研究[J]. 环境科学学报, 2013, 33(1):20-29 -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2356

- HTML全文浏览数: 1890

- PDF下载数: 469

- 施引文献: 0

下载:

下载: