-

污泥是污水生物处理过程中产生的副产物,富集了污水中大量的有机物、氮磷营养盐以及重金属等污染物;厌氧消化是实现污泥稳定化、无害化的主要技术之一,也是实现污泥中有机质降解转化产甲烷进而能源回收利用的主要途径[1-3]。水解阶段是限制污泥厌氧消化产甲烷效率的限速步骤[2-3],因此,污泥预处理是强化污泥厌氧消化产甲烷的主要技术措施。例如,180 ℃下高温热水解76 min可使污泥产甲烷量提升1.6倍[3]。然而,长时间的 (30 min) 高温热水解 (150~170 ℃,0.6~0.8 MPa) 预处理释放的溶解性有机物 (dissolved organic matter,DOM) 含有大量难降解组分。一方面,致使消化污泥脱水滤液的处理难度大[4];另一方面,一些如腐殖酸[5]等难降解有机物,对厌氧消化微生物代谢活性产生抑制影响。

不同于热水解、碱、超声波等常规的预处理技术,蒸汽爆破预处理技术避免了热水解预处理的长时间高温高压作用,从而可能降低难降解有机物的生成。已有研究表明[6-7],污泥经过蒸汽爆破预处理后,厌氧消化产甲烷性能得到大幅提升。其主要原因在于,预处理后污泥细胞结构被破坏,释放大量溶解性有机物,如蛋白质、多糖、核酸 (DNA) 、脂肪等;同时,可能导致了释放的DOM组分可生物降解性发生改变,但蒸汽爆破预处理对污泥DOM分子组成特征的影响及其与厌氧消化产甲烷的关系,目前尚不清楚。以紫外可见光分光光谱、荧光光谱、红外光谱等的光谱分析方法只能宏观表征DOM组成特征[8],难以从分子水平上揭示DOM组成特征及其与厌氧消化的关系。傅里叶变换离子回旋共振质谱 (Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry,FT-ICR MS) 具有超高的分辨率 (>200 000) 、质量精确度 (误差<0.000 001) 和灵敏度,可以使DOM中复杂的有机物分子质谱峰的完全分离,从而在分子水平上解析DOM组成特征[8-9]。近年来,FT-ICR MS除了被广泛应用于分析水环境中天然有机物的分子组成特征,也在污泥堆肥[10]、污泥水热处理产生滤液的厌氧消化[9]等的DOM分子组成以及可生物降解有机物特征识别等方面得到应用。

本研究在三维荧光光谱 (3D-EEM) 分析的基础上,拟利用FT-ICR MS深入分析污泥经蒸汽爆破预处理和厌氧消化过程中DOM的分子组成,识别难降解或可降解有机物分子特征,揭示其与厌氧消化产甲烷关系,以期为污泥预处理过程中可生物降解和难降解有机物的生成和控制提供参考。

-

剩余污泥取自北京市某污水处理厂的脱水污泥,接种污泥取自北京市某污水处理厂厌氧消化罐的消化污泥,过18目筛网去除杂质。污泥的基本特征如表1所示。

-

1) 污泥预处理。蒸汽爆破预处理污泥采用中试规模的汽爆装置,其最高压强可达3 MPa。预处理时,将脱水污泥放入汽爆仓,设置4组不同的汽爆参数:0.6 MPa压力下维持8和10 min,0.8 MPa压力下维持3和5 min。待压力和时间达到设定值,瞬间释放压力,污泥从下方的出料口喷出,收集预处理后的污泥。

2) 厌氧消化。厌氧消化装置为15个体积为600 mL (有效容积为400 mL) 的玻璃瓶,配有自动搅拌系统,以112 r·min−1的转速进行间歇搅拌,使用全自动甲烷潜势 (biochemical methane potential,BMP) 测试系统 (AMPTS Ⅱ,Bioprocess Control,瑞典) 记录产甲烷情况。未处理的脱水污泥 (记为对照组) 和预处理后的脱水污泥 (记为0.6 MPa-8 min、0.6 MPa-10 min、0.8 MPa-3 min、0.8 MPa-5 min) 与接种污泥按照1∶1 (以VS计) 的比例混合后,通入氮气2 min以排出空气,放于37 °C的恒温水浴锅中厌氧消化。每组实验设置3个平行。

-

污泥的TS和VS采用重量法测定。污泥样品离心后上清液用0.45 µm的滤膜过滤,滤液的SCOD通过哈希预制消解并用DR2 800分光光度计 (HACH,USA) 测定,蛋白质和多糖分别采用修正的Lowry 法[11]和DuBious分光光度法[12]测定。采用三维荧光光谱仪 (3D-EEMs,Hitachi-F4 700,Japan) 对溶解性有机物进行三维荧光光谱扫描,根据CHEN等[13]的荧光区域积分 (FRI) 方法计算荧光区域积分。DOM采用甲酸酸化后,通过PPL柱 (BondElut PPL,6 mL,1 g,Agilent,美国) 进行固相萃取,在负离子模式下,通过 Bruker公司SolariX型FT-ICR MS高分辨质谱仪测定分子组成。信噪比大于5的质谱峰用Bruker公司的Data Analysis 4.0 (DA) 软件进行分子式识别,并绘制成van Krevelen图,根据特定的O/C和H/C范围可以将van Krevelen图划分为7个不同区域,每个区域代表不同类别有机物[14-15]。使用Gompertz方程对各组的累积产甲烷曲线进行拟合[16]。

-

污泥中有机物成分主要包含蛋白质、多糖等,但由于污泥的絮体结构以及胞外聚合物和细胞壁的束缚作用,污泥中非溶解性有机物的释放和水解被认为是厌氧消化产甲烷的限速步骤[2]。蒸汽爆破预处理的压力瞬时释放,产生强烈的物理剪切效应,污泥絮体、微生物细胞以及非溶解性有机物破解,使蛋白质、碳水化合物等有机物溶解释放。如图1(a)所示,经蒸汽爆破预处理后,污泥上清液SCOD从7 140 mg·L−1升高到14 000~19 200 mg·L−1。其中,溶解性蛋白质的质量浓度从1 644.12 mg·L−1升高至2 438.90~3 648.88 mg·L−1,溶解性多糖的质量浓度从797.12 mg·L−1升高至1 452.18~1 744.70 mg·L−1,SCOD、溶解性蛋白质和溶解性多糖的质量浓度最高可分别提升2.69、2.22和2.19倍。低压力和长时间的蒸汽加热维持 (0.6 MPa-8 min、0.6 MPa-10 min) 可使污泥释放更多的溶解性有机物,特别是溶解性蛋白质。

如图1(b)所示,不同条件下的蒸汽爆破预处理均提升了污泥的累积产甲烷量。相比于对照组 (污泥未预处理) 的累积产甲烷量 (194.47 mg·L−1,以VS计) ,0.6 MPa-8 min组的蒸汽爆破预处理使污泥累积产甲烷量提升到215.17 mg·L−1;而0.6 MPa-10 min、0.8 MPa-3 min、0.8 MPa-5 min的预处理条件下,累积产甲烷量较为接近,分别为225.75、231.01、232.04 mg·L−1,累积产甲烷量的提升范围为 10.64~19.32%。依据Gomptz模型方程对各组累积产甲烷曲线的拟合结果 (表2) ,各处理组的最大产甲烷潜势P值均高于对照组,0.8 MPa-3 min 和 0.8 MPa-5 min 预处理条件下的提升作用最明显。此外,较高的预处理时间 (如0.6 MPa-8 min和0.6 MPa-10 min) 会导致预处理污泥产甲烷的迟滞时间 (λ) 变长。这说明,长时间的热处理过程不利于厌氧消化产甲烷效率的提升。以往研究[17]表明,污泥中的多糖和蛋白质是美拉德反应的主要前驱物,如165 ℃、30 min下的高温热水解过程能发生糖和氨基的褐变反应,生成难以降解的类黑素[18]。本研究蒸汽爆破过程中,热蒸汽注入同样可使温度达到160 ℃以上,特别在较长处理时间 (8~10 min) 下,可能由于美拉德反应生成更多的难降解有机物。因此,蒸汽爆破预处理能提升污泥厌氧消化产甲烷的效率,但长时间的蒸汽加热过程可能会导致一些难降解甚至有微生物毒性作用的有机物生成,不利于厌氧消化产甲烷。

-

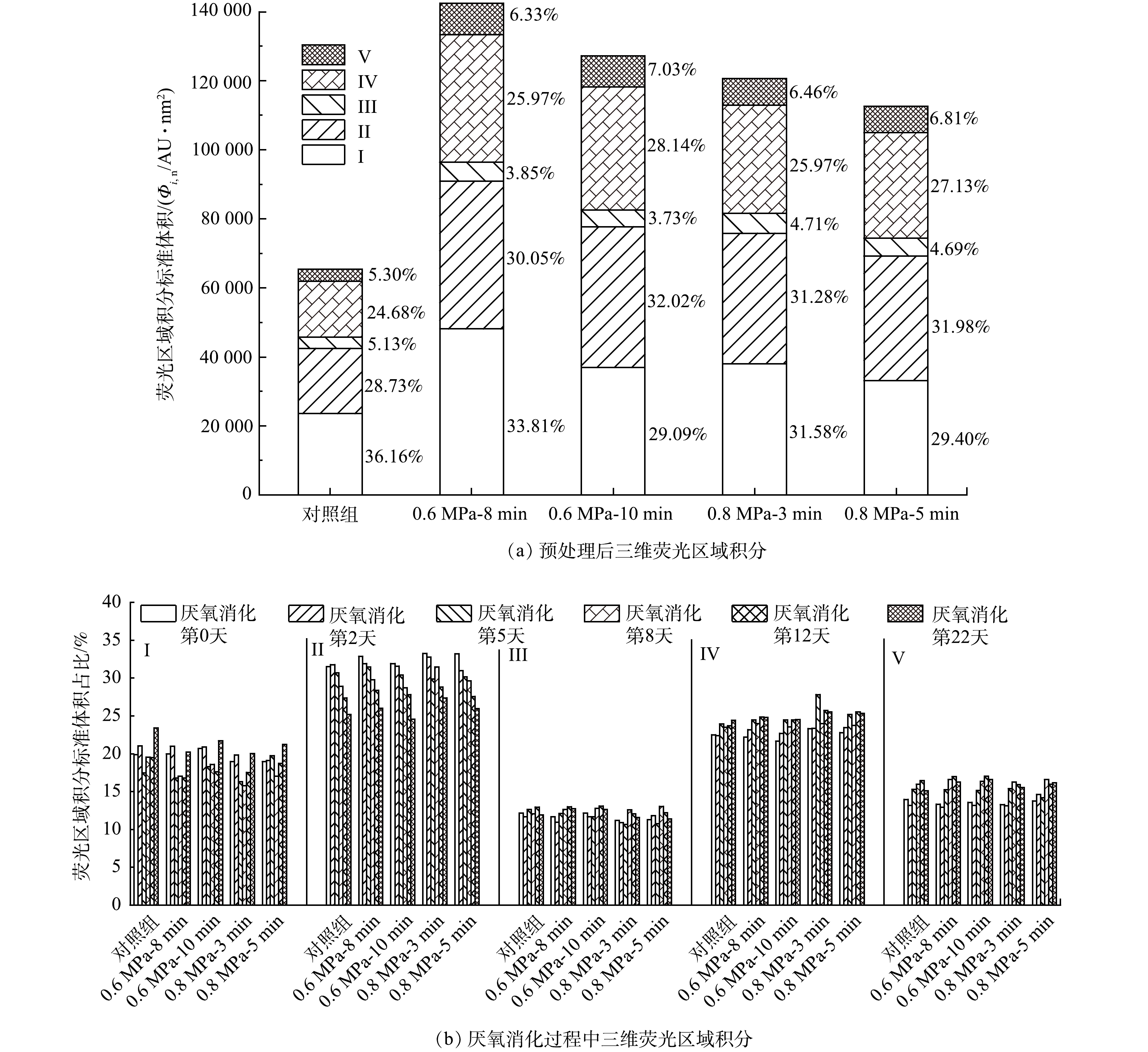

三维荧光光谱 (3D-EEM) 是表征污泥中溶解性有机物荧光组分特征的常用方法[19]。如图2(a)所示,预处理前后污泥溶解性有机物中荧光组分的荧光强度主要集中于Ⅰ区 (络氨酸类蛋白) 、Ⅱ区 (色氨酸类蛋白) 和Ⅳ区 (可溶性微生物代谢副产物区域) ,3类有机物的荧光区域积分标准体积占比达90%。污泥经蒸汽爆破预处理后,Ⅰ区荧光区域积分标准体积的占比减少了2.35%~7.07%,Ⅱ区和Ⅳ区的占比分别增加了1.32%~3.29%、1.29%~3.46%,Ⅲ区 (富里酸类DOM) 和Ⅴ区 (腐殖酸类DOM) 变化则不明显。Ⅰ和Ⅱ区代表的络氨酸类蛋白和色氨酸类蛋白属于芳香类蛋白质,通常被认为是可生物降解类有机物[20]。Ⅳ区为可溶性微生物代谢副产物,含蛋白质、辅酶、小分子有机酸和色素等有机物[19, 21],含可生物降解组分。姚璐璐等[19]认为,Ⅰ区和Ⅱ区组分相较于Ⅳ区更易于被微生物降解。Ⅲ区 (富里酸类DOM) 和Ⅴ区 (腐殖酸类DOM) 是污泥溶解性有机物中常见的荧光组分,通常为易降解有机物经微生物降解转化后生成的芳香类难降解有机物。有研究[22]发现,高温高压热水解过程释放过多的腐殖酸类有机物,对后续厌氧消化的产甲烷过程产生抑制。蒸汽爆破预处理后,污泥絮体和微生物细胞破裂,释放出更多的蛋白质类物质,其中的大分子蛋白质类物质还会进一步发生水解作用,分解成多肽、二肽、氨基酸等,氨基酸分解成低分子的有机酸、氨和二氧化碳[21, 23],进而提高了污泥的生化性能。

如图2(b)所示,在厌氧消化过程中Ⅰ区的荧光区域积分标准体积占比在厌氧消化前期减少而后期增加,Ⅱ区的荧光强度区域积分占比则在整个过程中持续降低,Ⅳ区和Ⅴ区的荧光区域积分标准体积占比则不断增加。该结果表明,厌氧消化过程中微生物可以利用络氨酸和色氨酸类蛋白质,降解转化生成稳定的腐殖质类有机物和微生物代谢副产物,导致污泥有机物的腐殖化。然而,尽管不同实验组的厌氧消化产甲烷效果存在明显的差异,各处理组DOM的荧光组分区域积分标准体积占比较为接近,说明基于3D-EEM的DOM荧光组分组成特征变化难以揭示不同预处理条件下厌氧消化产甲烷效率的差异。

-

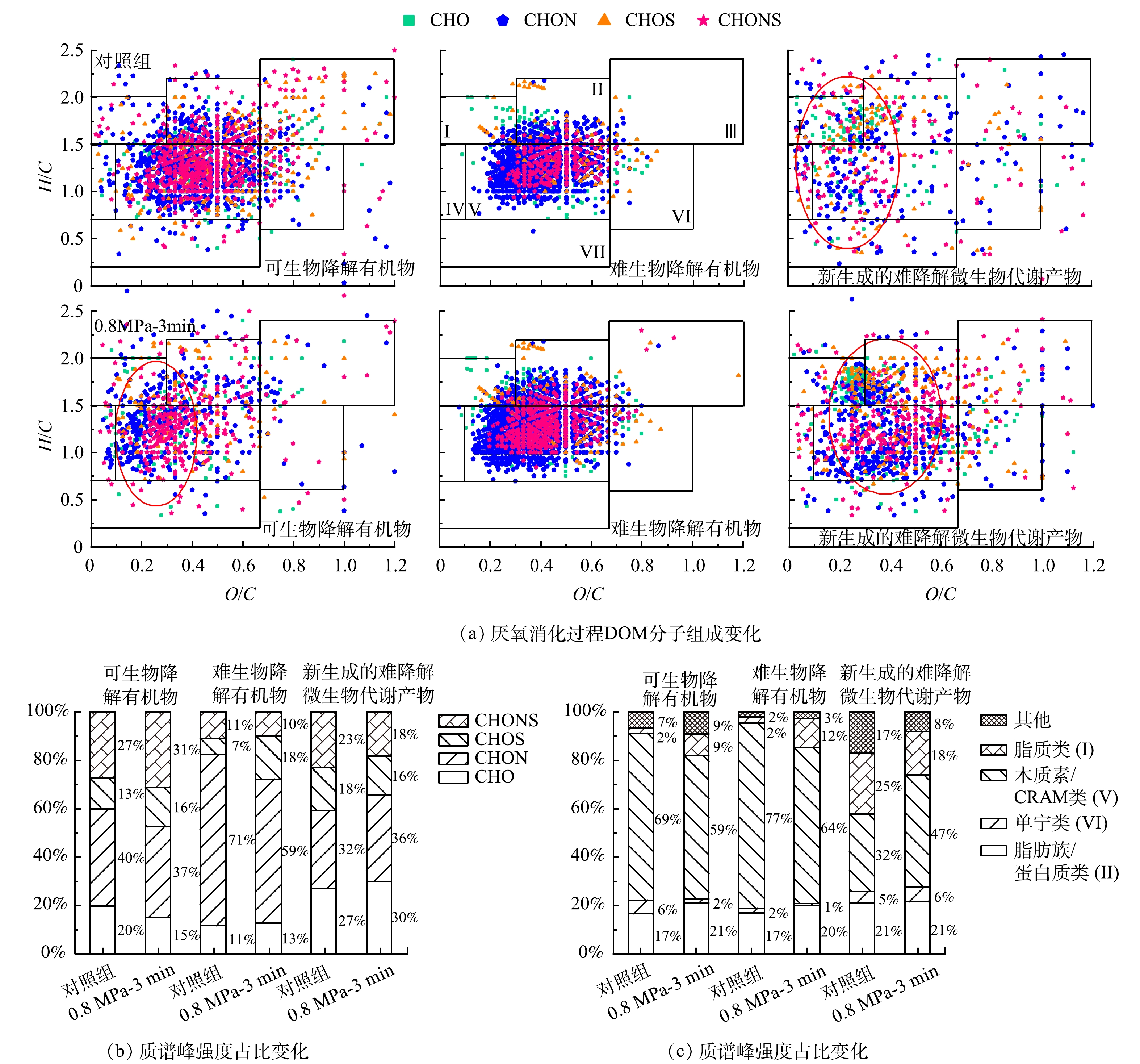

图3(a)为对照组和0.8 MPa-3 min处理组的污泥厌氧消化初始 (厌氧消化第0天) 的DOM分子组成van Krevelen图。根据DOM分子的元素组成,可将污泥中DOM分子分为4类 (CHO、CHON、CHONS、CHOS) 。其中,测得的污泥DOM分子中CHON类有机物的质谱峰相对强度占比较高,为56.77%~61.20%。这说明,释放的DOM分子主要为一些含氮类有机物,这与污泥中有机物的主要组分为蛋白质有关[9]。如图3(b)所示,污泥经过蒸汽爆破预处理后,DOM分子的质谱峰相对强度占比发生变化,CHO、CHON、CHONS类有机物的占比降低,而CHOS类DOM分子的占比增高。此外,污泥DOM分子主要以木质素/CRAM类物质 (Lignins/CRAM-like) 为主,其质谱峰相对强度占比达63.68%~74.21%,其次是脂肪族/蛋白质类 (Aliphatic/proteins) 、单宁类 (Tannin) 和脂质类物质 (Lipids) 。0.8 MPa-3 min 的蒸汽爆破预处理未对DOM 分子组成中主要组分产生明显影响,但木质素/CRAM类DOM分子的质谱峰相对强度占比下降了10.53%,单宁类有机物的占比也下降了2.13%,而脂肪族/蛋白质类和脂质类物质则分别升高了3.30%和9.29%。脂质类物质的质谱峰强度占比升高,主要与大量由磷脂层组成的细胞膜结构被破坏有关[15]。脂质类DOM通常包含脂肪酸、脂类、甾醇、脂肪族碳氢化合物等物质;脂肪族/蛋白质类和脂质类物质是发酵细菌代谢生成挥发性脂肪酸 (volatile fatty acids,VFAs) 的主要前驱物[15, 24],属于可降解DOM组分。木质素衍生物是复杂的生物聚合物,通常含有以醚键连接的烷氧基或羟基取代芳烃共轭的可还原性基团[9];CRAM类物质大多数由含羰基的有机物组成,其中含有孤立的脂肪族酮和几个羧基[14]。木质素类物质[24]和单宁类物质[25]因其具有更多的芳香性结构难于被微生物降解。YUAN等[14]在研究垃圾渗滤液的生物降解和HAO等[9]在研究污泥水热过程产生废液的厌氧消化处理过程中,都发现DOM中难被微生物降解的组分主要为木质素/CRAM类。

通过对比污泥中不同元素组成DOM的分子数量 (表3) 发现,在厌氧消化初始,对照组和0.8 bar-3 min 处理组的分子总数相差不大,但0.8 MPa-3 min处理组CHON类DOM分子数量占比 (54.09%) 高于对照组 (50.39%) 。此外,0.8 MPa-3 min处理组的DOM分子具有更低的O/Cw、DBEw和AImodw,表明污泥中的大分子DOM可能在蒸汽爆破预处理作用下,裂解为饱和度更高、氧原子含量低和芳香性结构更少的小分子有机物。有研究[26]认为,这类有机物通常更多是易生物降解组分,易于在厌氧消化过程中被微生物利用。生物降解是通过消耗缺氧物质而产生富氧物质,即低氧化程度 (O/C<0.3) 的物质在生物降解过程中更具活性[14]。厌氧消化初始时期对照组和0.8 MPa-3 min处理组的分子数量及其组成占比类似,但0.8 MPa-3 min处理组的含氮类有机物,特别是脂质类和脂肪族/蛋白质类有机物占比的增加、难降解木质素/CRAM类有机物占比的降低以及预处理后有机物的O/Cw、DBEw和AImodw较低,反映了预处理提升污泥DOM的可生物降解性。

根据厌氧消化初始和结束时DOM分子组成的差异,可将厌氧消化过程DOM分子划分为3类,即厌氧消化后消失的DOM分子,代表可生物降解有机物 (removed DOM) ;厌氧消化初始和结束都存在的DOM分子,代表难生物降解有机物 (resistant DOM) ;厌氧消化结束后新产生的DOM分子,代表新生成的难降解微生物代谢产物 (produced DOM) 。

如图4所示,可生物降解DOM分子主要为CHON和CHONS类有机物。值得注意的是,0.8 MPa-3 min预处理导致低O/C (0.1~0.4) 区域内产生更多的可生物降解类DOM分子;脂质类、脂肪族/蛋白质类DOM分子的质谱峰相对强度占比分别增加了7%和4%,木质素/CRAM类DOM分子的质谱峰相对强度占比下降了10%。这些结果与0.8 MPa-3 min预处理导致污泥DOM分子组成特征的整体变化情况一致。

近期的研究[27-28]发现,如半胱氨酸、丝氨酸、含硫类氨基酸等有机物虽然其自身在厌氧消化过程中难以被降解,但它们却能通过降低氧化还原电位、介导电子转移和提高微生物代谢活性而促进厌氧消化过程VFAs的降解,提升产甲烷效率。0.8 MPa-3 min 的预处理导致了厌氧消化后难生物降解DOM的分子数量增加 (由1 546上升到 2 379,表3) 。特别是一些含硫类有机物 (CHONS、CHOS,表3) 可能对厌氧消化过程中微生物的代谢活性具有促进作用。因此,蒸汽爆破 (0.8 MPa-3 min) 预处理对厌氧消化产甲烷量的提升也可能与这类含硫的氨基酸分子增多有关。此外,蒸汽爆破预处理也导致新生成的难降解微生物代谢产物分子组成发生改变,即预处理导致污泥厌氧消化后生成更多的高O/C (0.2~0.6) 的DOM分子。并且,木质素/CRAM类有机物强度占比更高,CHON类物质也更多。木质素/CRAM类物质的增加可能是由于羧酸和脂环化合物的降解[29],它们是许多微生物的细胞膜成分和天然代谢产物[25],而含氮类物质通常来源是微生物代谢蛋白质等的产物[9]。说明预处理导致厌氧消化过程中微生物代谢活性存在差异,生成的木质素/CRAM类物质有机物增多也意味着有机物稳定化程度增加。综上所述,蒸汽爆破预处理改变了污泥DOM的分子组成,可生物降解性和具有影响微生物代谢活性功能的DOM分子数量增加,从而提升厌氧消化产甲烷效率。本研究从小分子DOM组成变化的角度提出了蒸汽爆破强化污泥厌氧消化效率的新认识。但是,由于固相萃取只能提取到部分的有机物分子,以及高分辨质谱只分析了100~1 000 Da分子量下的有机物分子,因此,高分辨质谱对DOM分子组成的分析仍存在着局限性。此外,其他大分子甚至固相中有机物组分的可生物降解性并未在本研究中被揭示,尚待研究。

-

1) 蒸汽爆破预处理可以提升污泥中溶解性有机物浓度并且提升污泥厌氧消化的甲烷产量。高压短时间的预处理相较于低压长时间的预处理具有更明显的甲烷产量提升作用。2) 荧光光谱分析表明,污泥经预处理后不同有机物组分的荧光区域积分标准体积占比虽产生了一定的变化,但不同实验组的厌氧消化过程中三维荧光区域积分标准体积占比的差异并不明显,难以揭示DOM荧光组分与厌氧消化产甲烷效率的关系。3) 高分辨质谱分析发现,蒸汽爆破预处理后污泥DOM可生物降解性的改变和微生物代谢活性有关的组分生成 (如含硫类有机物分子增多) ,可能是厌氧消化产甲烷效率提升的重要原因。

| 污泥类型 | SCOD/ (mg·L−1) | 溶解性蛋白质/(mg·L−1) | 溶解性多糖/(mg·L−1) | 氨氮/(mg·L−1) | 磷酸盐/(mg·L−1) | TS/% | VS/% | 含水率/% |

| 接种污泥 | 5 020 | 1 217.08 | 690.10 | 2 140 | 15.2 | 7.18 | 2.59 | 92.82 |

| 脱水污泥 | 7 140 | 1 644.12 | 797.12 | 423 | 16.8 | 17.21 | 10.22 | 82.79 |

DownLoad:

DownLoad: