-

随着铁路的高速建设及铁路沿线环保要求的日益严格,隧道废水处理问题日益凸显。目前隧道废水主流处理工艺是采用沉砂、混凝沉淀、水旋澄清、过滤等工艺进行处理,这类工艺对于目标污染物悬浮物 (suspended substance, SS) 的去除率一般可达到60%~85%[1-4]。能够满足现行《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) [5]一级标准中SS为70 mg·L−1的排放要求。但是,一些新建环境敏感区域的铁路已开始执行《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)[6],部分地区要求SS出水小于10 mg·L−1。同时,由于现场作业面积受限,现场缺乏专业技术人员,对废水除浊设备提出了处理效率高、占地面积小、简单可靠、易于运维的要求。因此,研究隧道施工废水除浊先进技术、开发相应设备、以提高隧道废水除浊处理的效率与效果具有重要的工程应用价值。

当前隧道废水除浊工艺中,水力旋流澄清池因将混凝与澄清工艺集合为一体,简化了工艺流程,使得运行维护较为简便而得到广泛应用。其利用水泵作为唯一动力设备为澄清池提供混凝和接触絮凝驱动力,依靠反应室自下而上的大尺度涡旋的离心作用改善水中胶体颗粒的碰撞效率从而提升絮凝效果,为后续的澄清环节提供接触絮凝悬浮泥渣,从而达到高效化处理的目的[7]。但是,由于该类设备反应室内涡旋尺度较大,导致其处理效率仍旧很低,旋流反应室停留时间达到20~30 min[8]。而近年来以Kolmogrov理论为基础的微涡旋混凝工艺逐步得到应用,该技术主要依靠不同形式的涡旋发生器在混凝流场中形成小尺度涡旋,利用微涡旋增加微粒的碰撞次数,从而提升混凝效率[9-12]。在微涡强化混凝技术研究上,童祯恭等[13]和王艺等[14]在对多孔空心球形涡流反应器进行研究时提出,设置合理的涡流反应器投配组合可以提高絮凝效果;何亚其等[15]提到微涡流混凝器内流体呈现类似于圆管射流的流动特性,法兰构造显著增加了流体的湍流扰动,可有效促进凝聚效率的提升;祝威等[16]提出,气携式涡旋絮凝反应器中可以依靠微气泡在旋流絮凝区中形成微尺度的涡旋,使水流从旋流向涡流转化,从而实现微涡絮凝的目的。

由于隧道现场施工环境较差,若在旋流澄清反应器中直接采用网格或多孔空心球等造涡设备很容易在实际运行过程中发生堵塞,降低设备的可靠性。本研究从水力旋流澄清池的旋流混凝反应区入手,利用自主研发的栅条式微涡发生器作为造涡设备,采用计算机数值模拟手段,探究反应区加入栅条后反应区与絮凝主要相关的流场关键水力学参数变化;并采用模拟废水进行微涡混凝实验验证,拟为隧道废水高效处理工程应用提供参考。

-

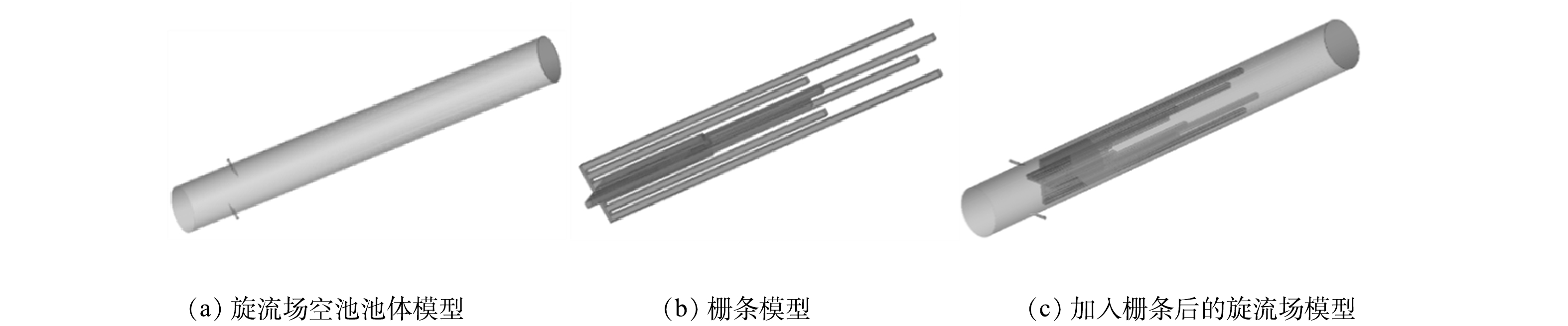

1) 物理模型。反应器计算模型如图1所示。反应器为内径110 mm的圆柱体,设置2根内径为6 mm的切向进水管向反应器注水,进水管中心线距离反应器底部为150 mm。为使旋转水流能产生更多数量的微涡旋,本实验在进水管中心线上方50 mm处设置栅条式微涡发生器,以保证旋转水流能不断穿越栅条产生涡旋,同时避免栅条处产生积泥或藻类繁殖。栅条式微涡发生器由10 mm的方形栅条构成,栅条呈十字布置,每侧布置3根栅条,高度分别为200、400、600 mm,栅条两两之间的间距为11 mm。

2) 网格划分。实验过程中采用SolidWorks建立计算模型,采用ICEM软件进行网格划分。为了进一步提高数值模拟精度,对反应器壁面处以及栅条表面的网格进行加密处理,经过多次网格独立性检验,最终计算网格数量为6 754 079。

-

1) 控制方程。根据Fluent计算原理,需对流体问题建立质量、动量、能量守恒方程[17-19]。其中质量守恒方程如式(1)所示。动量守恒方程如式(2)所示。能量守恒方程如式(3)所示。

式中:u、v、w为速度矢量,x、y、z为不同方向上的分量。

式中:ρ为液体密度,

kg⋅m−3 s N 式中:k为流体传热系数,

W⋅(m2⋅K)−1 cp J⋅(kg⋅℃)−1 ST m⋅s−1 2) 边界层条件及计算模型选择。计算中入口处选择速度入口 (velocity-inlet) ,计算过程中按照表1输入相应湍流强度和水力直径。出口选择压力出口 (pressure-outlet) ,默认出口处为标准大气压。选择Z轴方向为重力方向,设置重力加速度−9.8 m·s−2。

目前,文献中关于絮凝数值计算模拟文献主要以stand k-

ε ε ε ε 3) 评价指标选取。根据Kolmogolov微涡旋絮凝理论可知,湍流絮凝中应尽可能改变水力条件生成小尺度涡旋,利用涡旋的惯性作用使反应阶段的微小粒子发生自旋,增加颗粒的碰撞几率,在絮粒成长过程中利用相近尺度涡旋的离心及剪切作用使得不同涡旋中的絮粒发生径向碰撞,从而生成致密絮体。在实际的涡旋絮凝过程中,大尺度的涡旋会在水流的粘性作用下逐步分裂为小尺度的涡旋,涡旋中所携带的能量也会发生逐级传递。当涡旋尺度与絮体尺度相近时会最大程度的启发微涡旋絮凝,使得水中微小絮粒发生碰撞。但在雷诺数较高的湍流条件下,水流的粘性作用较小,无法形成,水流中大尺度涡旋的占比较高,水流的掺混分散能力强,但絮凝能力差。因此,在高效水力絮凝过程中通常需要增设折板板、网格等扰流物,使大尺度涡旋尽可能的通过耗散形成小尺度涡旋,从而增强絮凝反应。

而涡旋在流场中的表现形式主要以能量的形成出现,因此选择湍动动能 (以下简称湍动动能k) 及湍动能耗散率 (

ε ε ε 此外,根据絮凝理论可知,絮凝流场内的速度梯度 (velocity gradient,简称G值) 是评价絮凝效果好坏的关键指标之一[9,28]。其中G值越大,表明流场紊动越强较为适合初期混凝,G值较低则适合絮体的絮凝过程。本研究中也采用G值作为混凝流场的评价指标,计算公式见式4。

式中:ρ为水密度,kg·m−3;μ为水动力黏度,N·s·m−2;ɛ为湍动能耗散率,m2·s−3。

同时,根据Kolmogolov的微涡旋理论提示,当流场中的最小涡旋尺度 (见式5) 与絮粒尺度相比拟时,微小絮粒的絮凝效果最好[29-30]。实际絮凝过程中,该数值越小,表明流场中的涡旋尺度越小,流体的耗散越大,能够絮凝的小颗粒数量越多。

式中:

ϵ ν 综上,数值模拟实验中主要选取特征断面的湍动动能k、湍动能耗散率

ε λ0 -

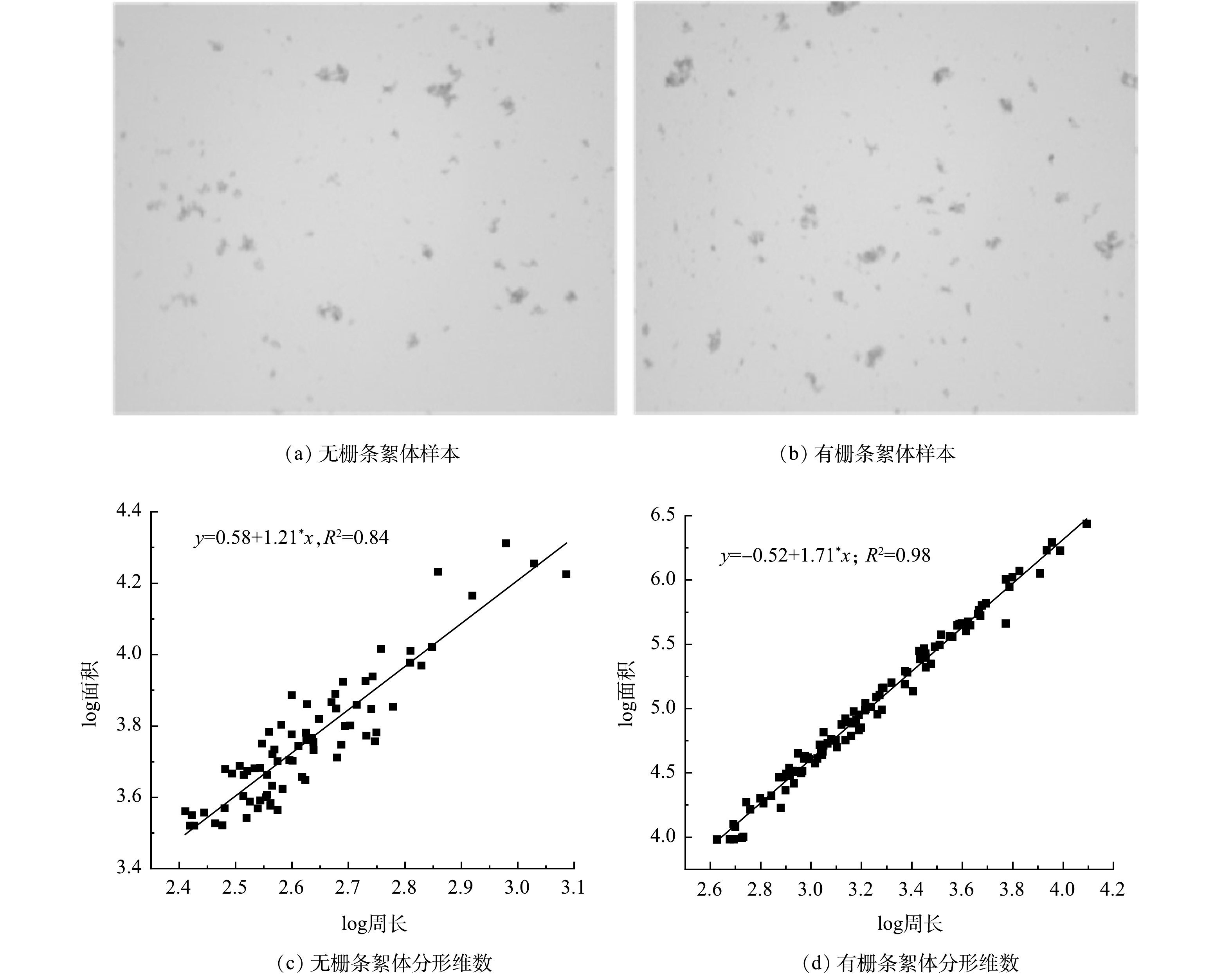

1) 絮凝实验方法。实验过程中采用高岭土作为致浊物质,配置浊度为1 000 NTU的原水进行实验,实验过程中采用PAC作为混凝剂,混凝剂投加量为65 mg·L−1。反应柱进口流速为1.5 m·s−1,反应柱停留时间为2.05 min。反应器运行稳定后,在Z=800 mm断面处对絮体样本进行采集。采用图像法[31-33]对絮体样本进行分析。

2) 絮体测试方法。实验实验过程中对絮体取样后采用显微镜对絮体样本进行拍照,利用巴拓图像分析软件识别絮体样本的长轴长L和絮体投影面积A。按照公式 (6) 计算絮体分形维数D2。为防止絮体采样过程中的随机性,絮体样本采集样本不少于50个。

式中:A表示絮体的投影面积,

μm2 μm 3) 絮凝实验评价指标。目前对于隧道废水的研究中,由于采用重量法测试SS较为繁琐耗时,普遍采用剩余浊度作为废水处理评价指标[34]。同时废水中的SS浓度与浊度本身存在线性关系,一般SS浓度是浊度的1.62~1.72倍[34,35]。因此本实验实验也采用上清液剩余浊度作为处理评价指标。实验实验中在反应器上方出水口处取上清液,上清液沉淀30 min后测试水样剩余浊度,浊度样品取3组平行样进行测试,取平均浊度作为最终的浊度处理数据结果。

-

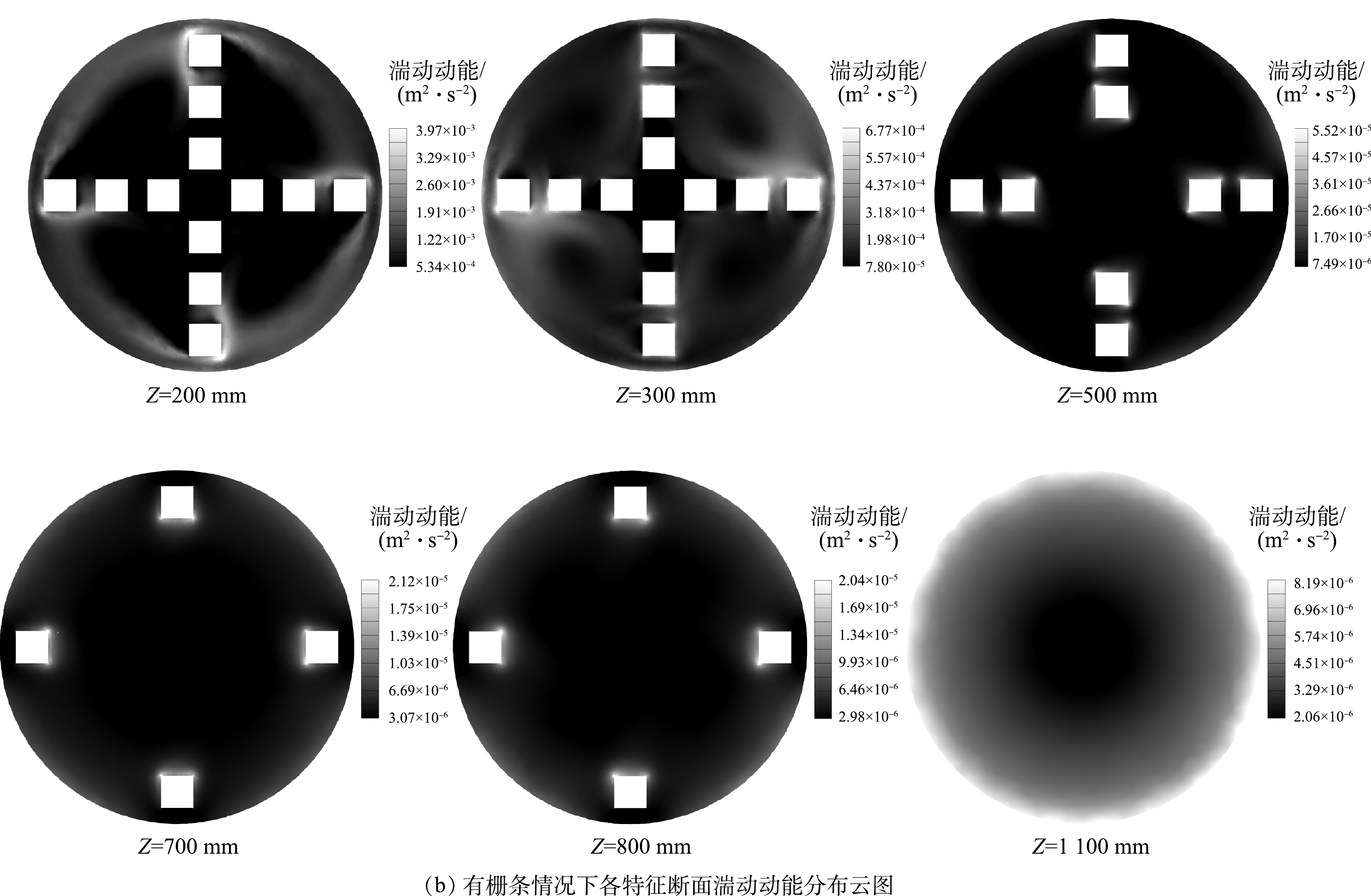

1) 湍动动能分布情况分析。图2为反应器内加入栅条前后湍动动能变化情况云图。由图2可知,旋流场内不加栅条时,沿反应器高度方向呈现均匀递减。湍动动能波动呈现同心圆分布,除反应器边界层以外,在反应器断面半径为200~300 mm的圆环区域内波动最为强烈,整体的流场内波动主要依赖于水流沿径向出流的动力与自身所受重力2种,流场内分层较为明显,呈现“类层流”的分布方式。这种类层流的旋流方式利于微小絮粒发生同向絮凝作用,但由于流场内的紊动较为稳定,因此旋流场内的涡旋尺度式中较大,其剪切作用很弱,无法将絮体增密。

流场中加入栅条后,水流在进入反应器后与栅条发生碰撞产生剧烈的速度激变,在栅条迎流面处产生最大湍动动能,Z=200 mm和Z=300 mm处平均湍动动能分别达到8.46×10−4、5.45×10−4 m2·s−2,较之无栅条情况分别增加14.76%、19.24%。而在每组栅条背部由于流体整流及边界层剥离作用会形成一个类三角的低湍动动能区域,流体在激变过程中产生较大的速度梯度变化,利于在短时间内让颗粒发生碰撞形成絮粒,利用涡旋的离心惯性絮凝作用和剪切絮凝作用,致使松散絮粒进一步破碎再絮凝从而形成致密絮粒[29,36]。

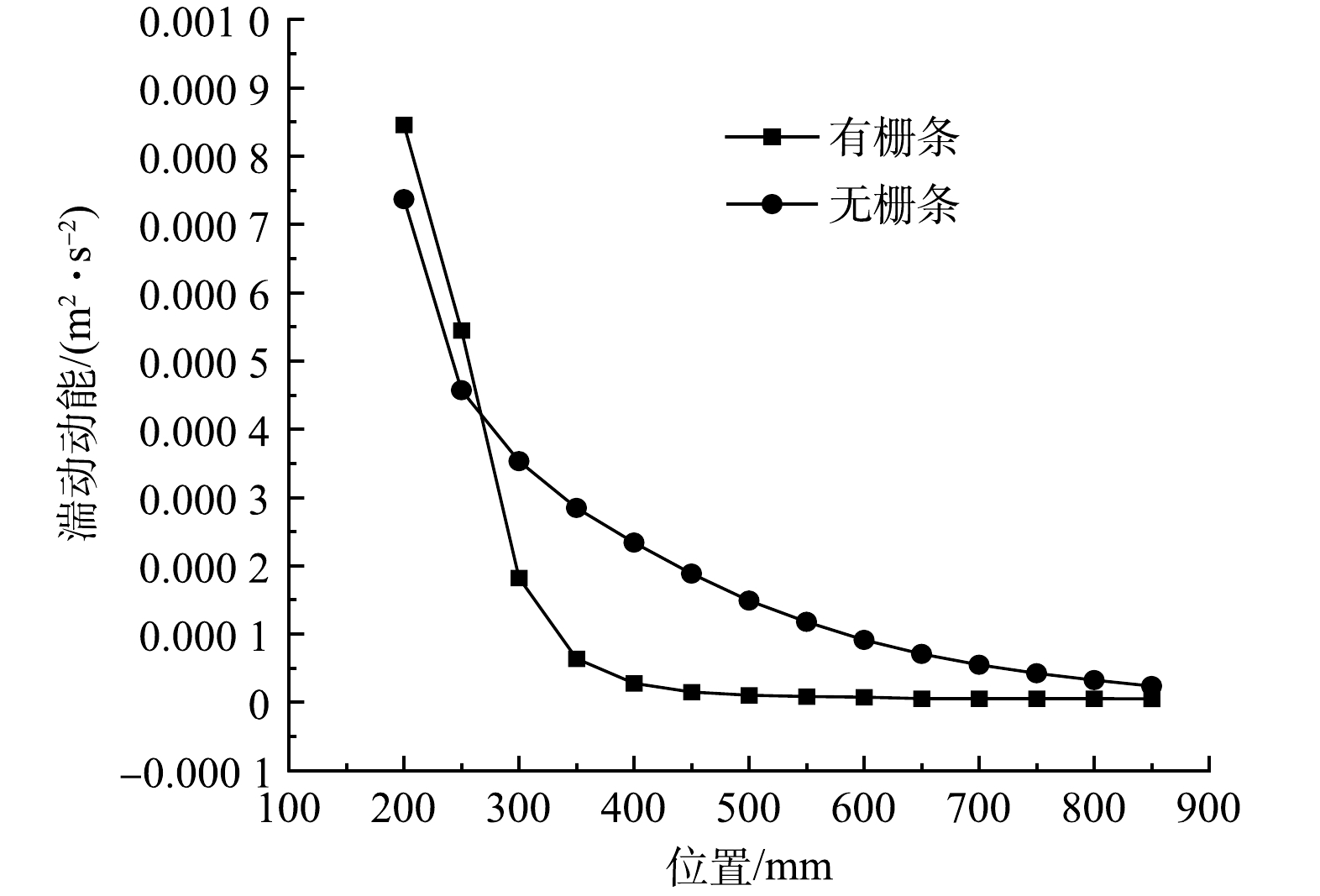

图3为反应器加入栅条前后反应器各特征断面平均湍动动能变化图。由图3可知,流场内加入栅条后,湍动动能沿反应器高程会迅速衰减,根据Kolmogrov涡旋理论可知,湍动动能主要包含在大涡中,而小尺度的涡旋含能较少[26]。由此可知,栅条的引入会使旋流场中原本存在的大涡漩迅速分割为小尺度涡旋,小尺度涡旋在进一步的粘性耗散下形成Kolmogolov级别的涡旋,从而加速微小絮粒的涡旋絮凝过程。同时,涡旋在进行能量传递的过程中,不同尺度的涡旋在能量转换过程中不断由大涡演变为小涡,而流场内大涡的外缘线速度大于小涡的外缘线速度,进而在涡旋演变区间内形成大量的局部速度梯度变化区,利于颗粒在涡旋区迁移时发生碰撞。

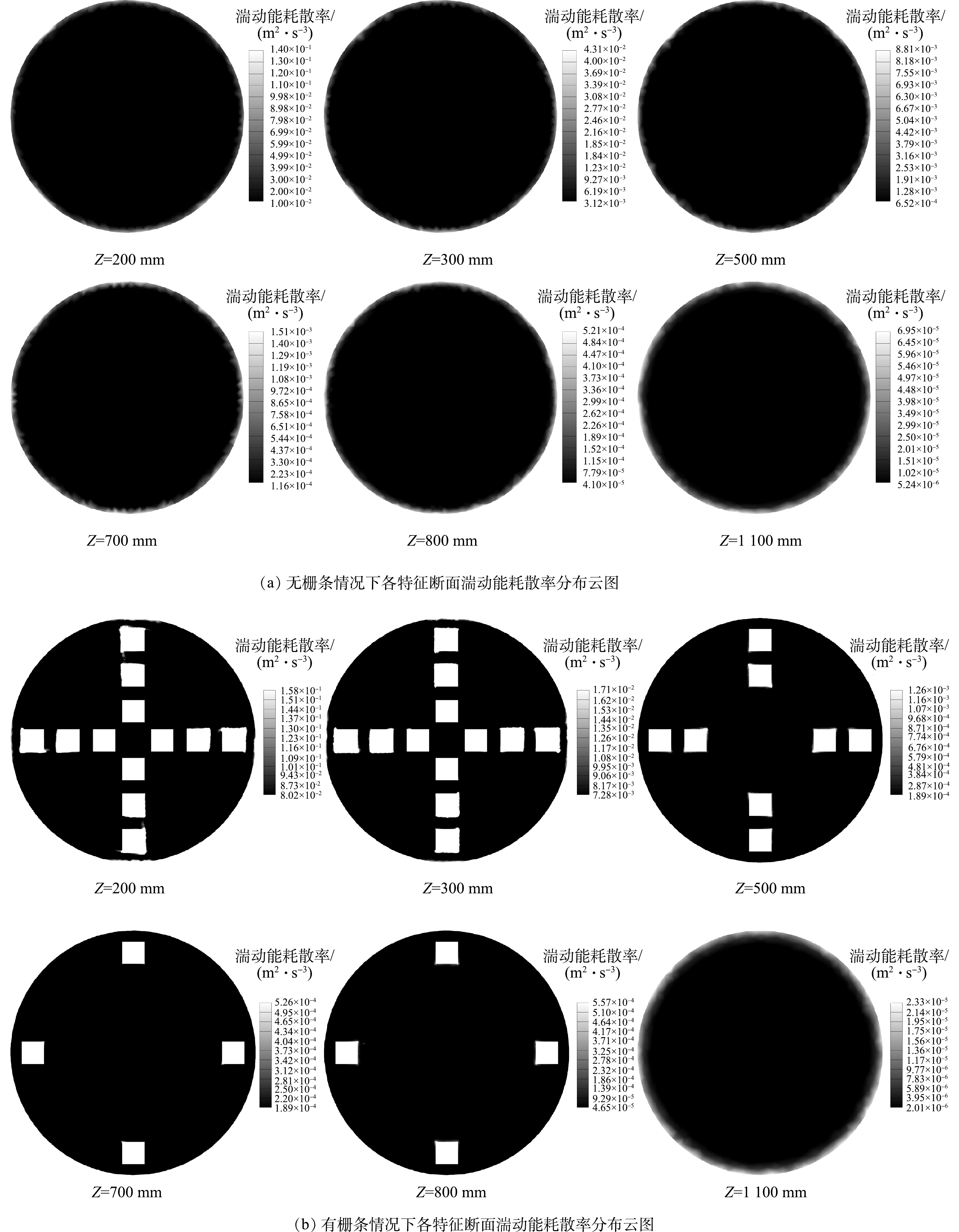

2) 湍动能耗散率分布情况分析。图4为反应器内加入栅条前后湍动能耗散率变化情况云图。由图4可看出,在无栅条情况下,流场内的湍动能耗散率主要分布在反应器边壁处。其原因在于,旋流场条件下边壁处存在过渡区和紊流区,过渡区流层极薄,但易产生较为强烈的边界层剥离现象,进而增加流层的湍动能耗散率。由于流场内无其它扰流物,因此反应器内半径52 mm的区域内并无强烈湍动动能耗散变化情况。由于湍动能耗散率是依照单位质量的流体在单位时间内损耗的湍动动能来衡量的。因此,沿高程方向

ϵ 当流场内加入栅条后,湍动能耗散率的最大值由反应器边壁处转移至栅条表面,其中栅条的迎流面尖角处

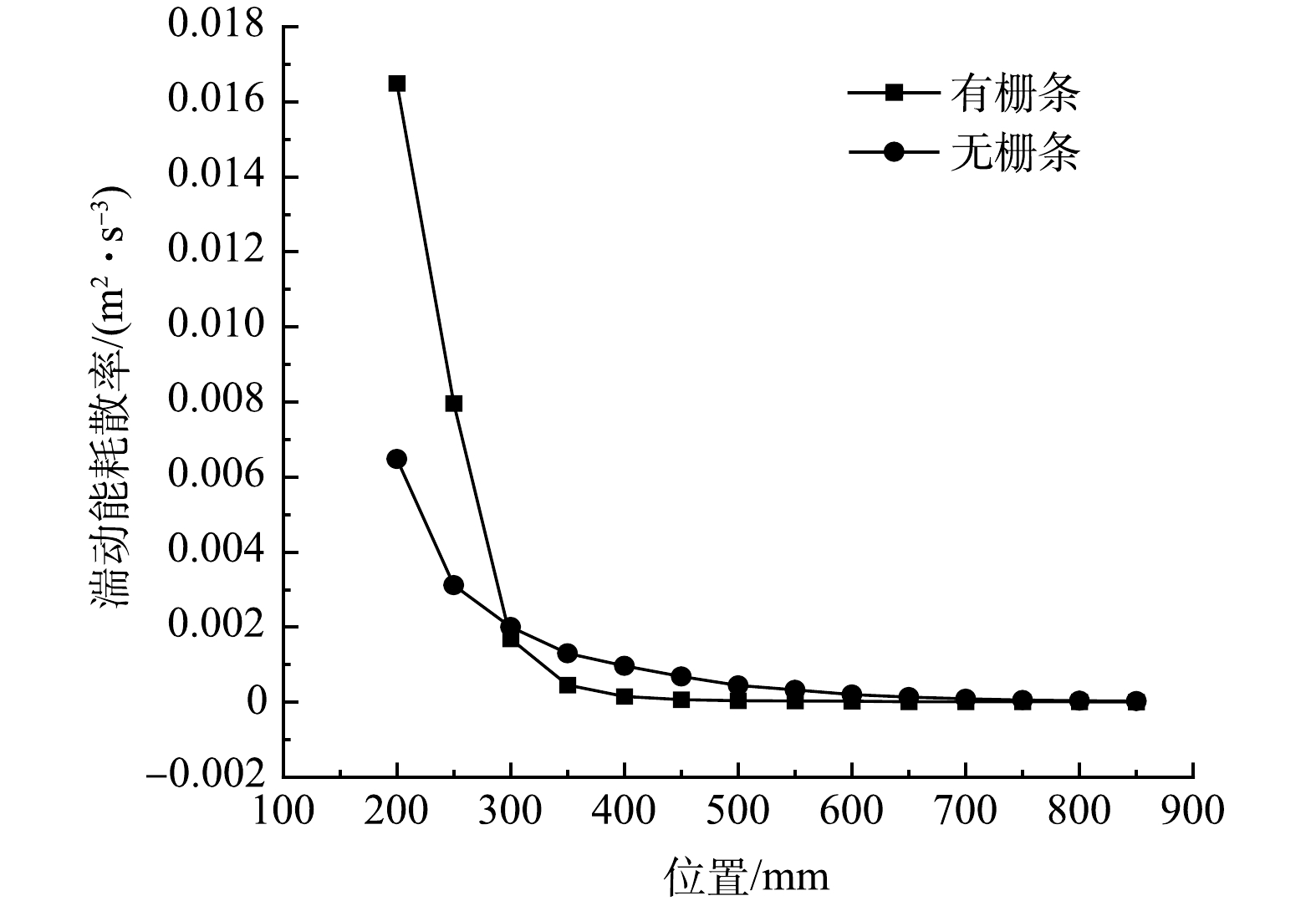

ε ε ε ε 图5为反应器加入栅条前后反应器各特征断面平均湍动能耗散率变化图。由图5可看出,反应器内有栅条时,絮凝反应初期团

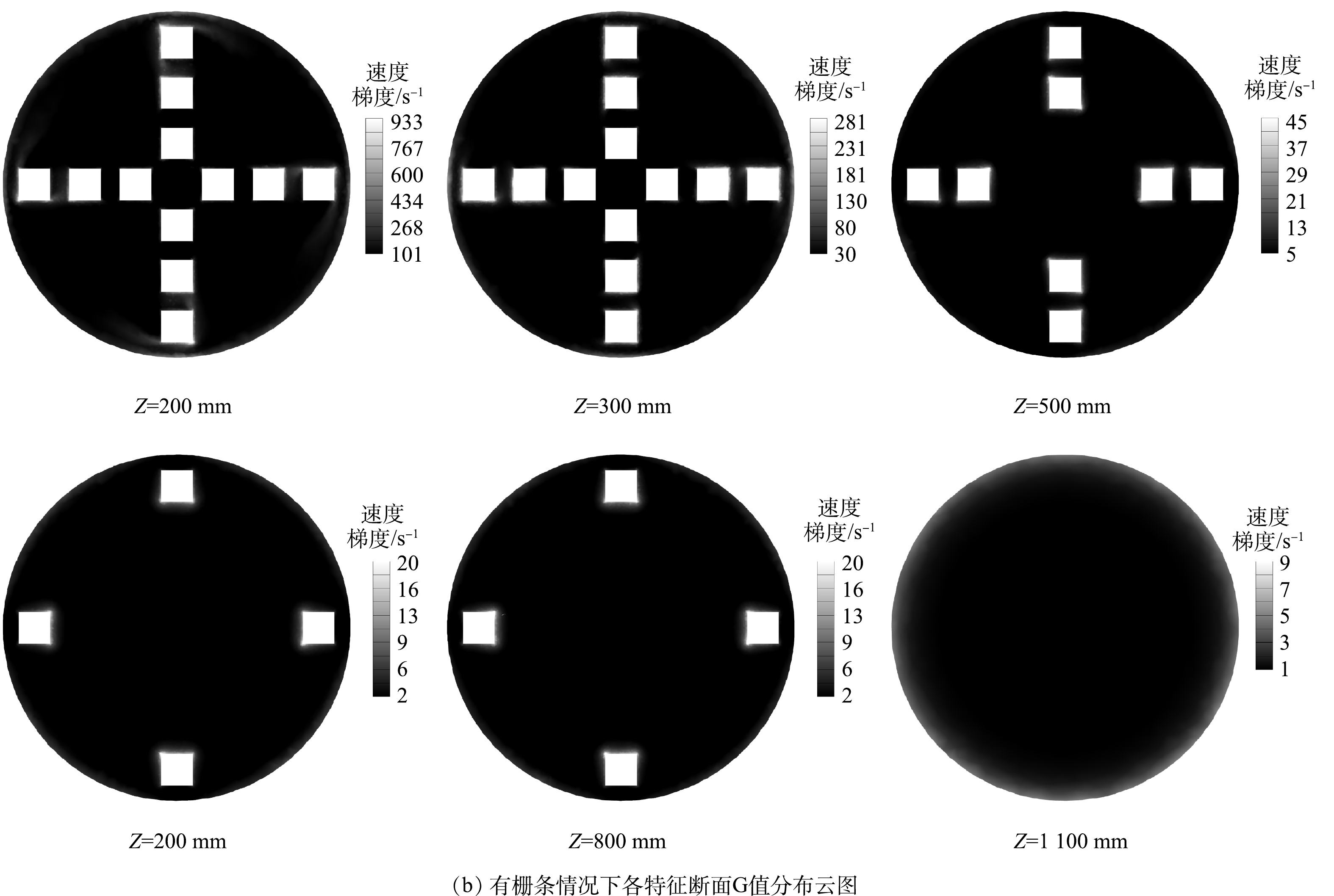

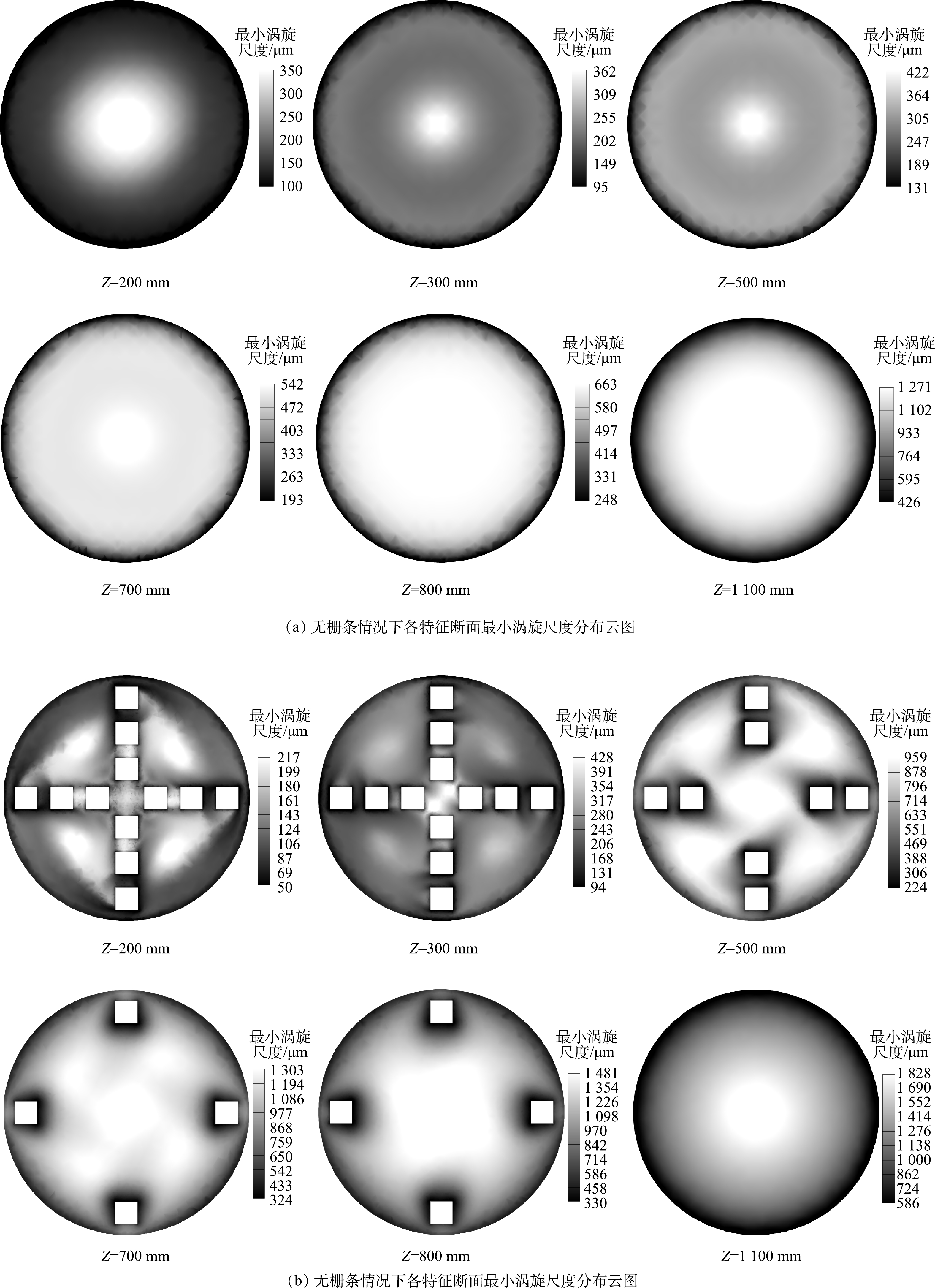

ε ε ε 3) 速度梯度G值分布情况分析。图6为反应器内加入栅条前后速度梯度G值变化情况云图。图7为反应器加入栅条前后反应器各特征断面平均G值变化图。由图6、图7可看出,当流场内无栅条时,速度梯度G表现方式与湍动能耗散率

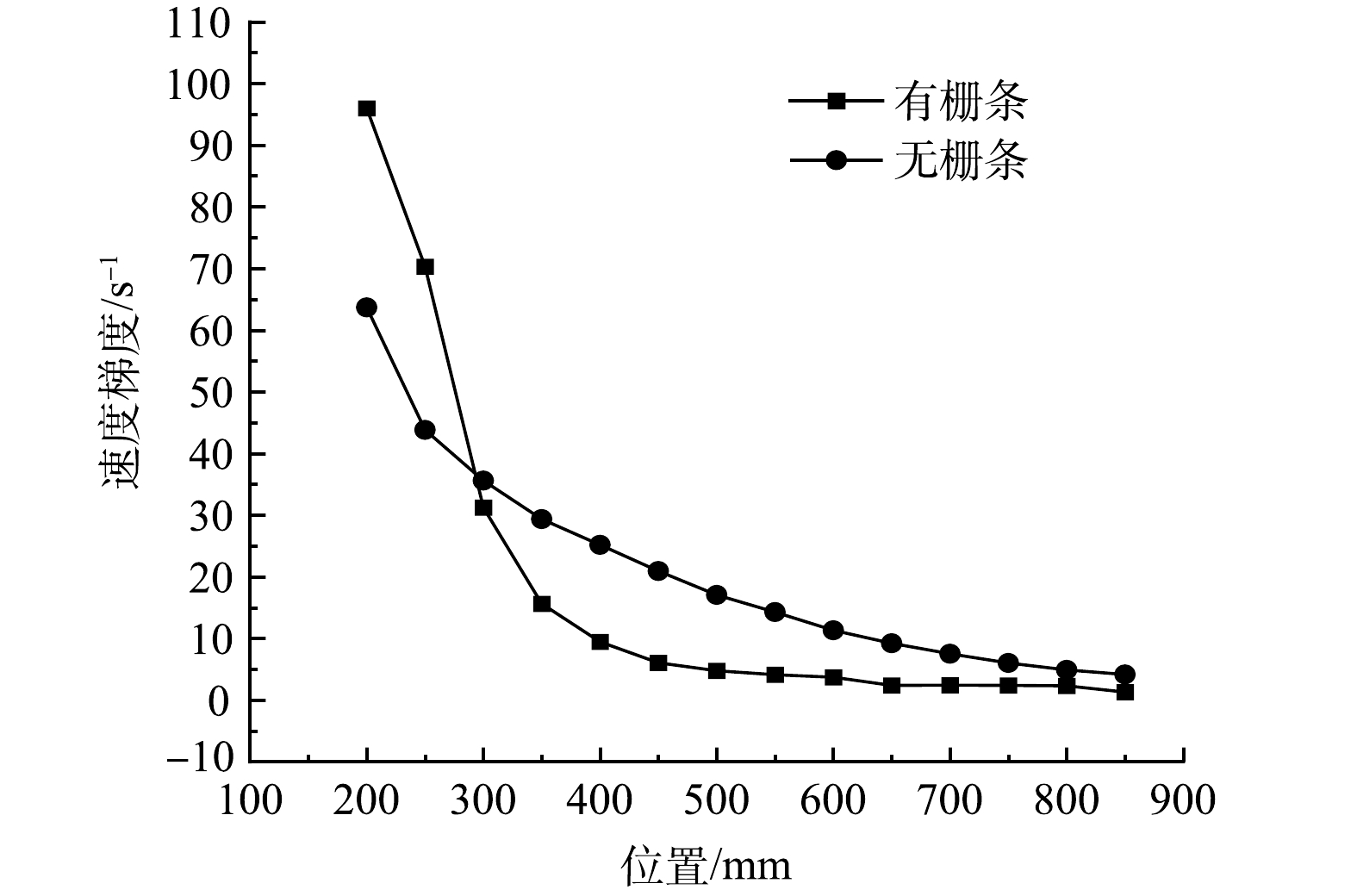

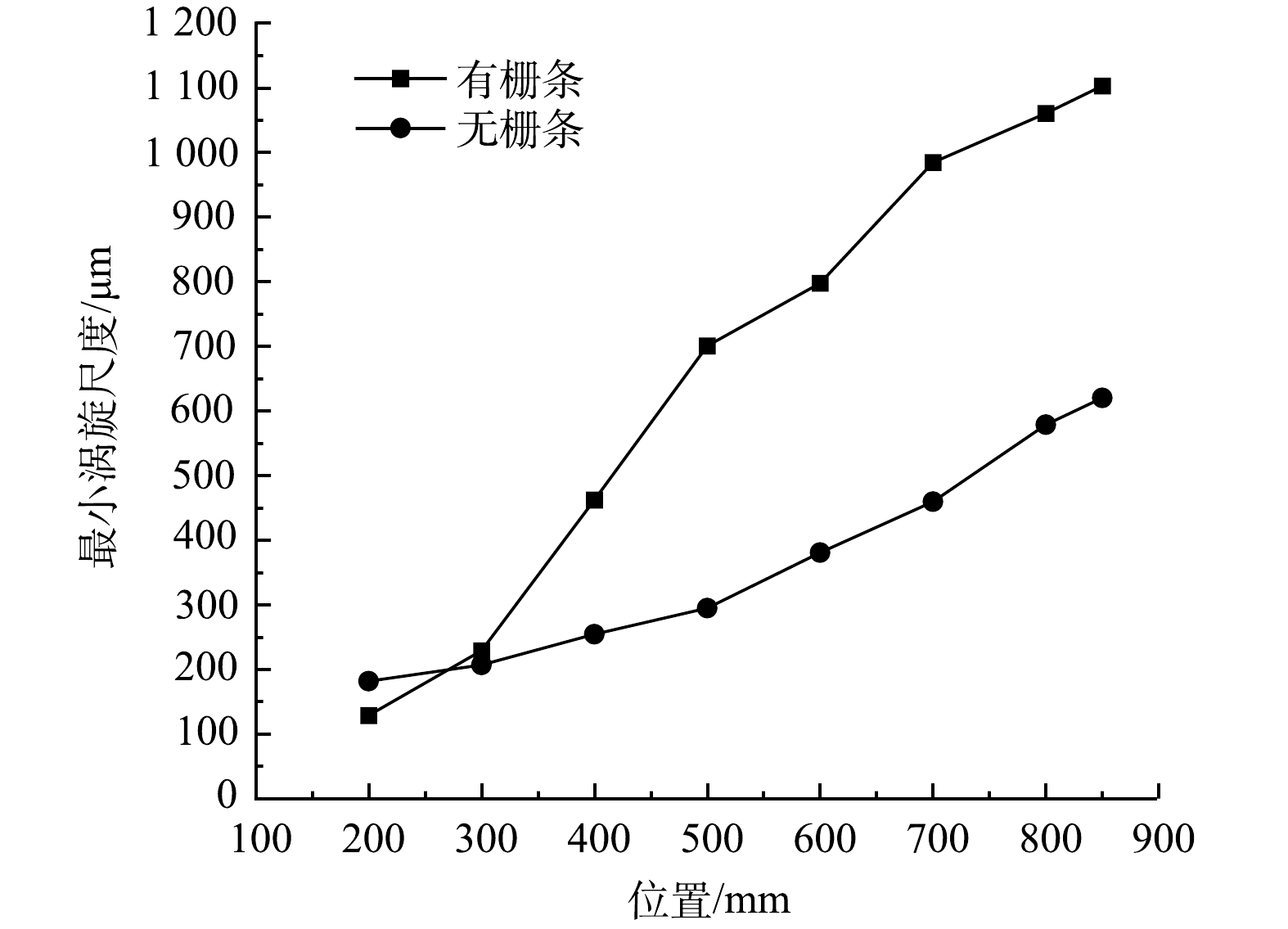

ε 4) 最小涡旋尺度分析。图8为反应器内加入栅条前后最小涡旋尺度分布云图。由图8可知,当流场内不加栅条时,微涡旋主要分布在流场中心区域,与湍耗散分布情况相反,最小涡旋的尺度由反应器外侧向圆心处逐步增大,在z=200 mm断面处,Kolmogrov涡旋尺度为60~380 μm,且涡旋尺度沿反应器高程逐步增加;当水流进一步运动至z=800 mm处,涡旋尺度最大可达到660~680 μm,这种沿高程的涡尺度增长方式与絮体尺寸由小变大的趋势相同,较为絮体的增长凝聚方式。当流场中加入栅条后,z=200 mm处的涡旋尺度分布变为40~220 μm,到z=800 mm断面处,涡旋尺度增加至300~1 500 μm。由此可得,流场中加入栅条后会明显改变涡旋尺度的分布方式,即初始流场涡旋尺度小,范围窄,末端流场尺度大、范围大。这将有利于初始小颗粒在小尺度涡旋内聚集,当絮体在末端流场增长到一定尺度时,流场涡旋尺度大,利于絮体的进一步聚集。

图9为反应器加入栅条前后反应器各特征断面最小涡旋尺度变化图。由图9可知,流场内加入栅条后会明显增加涡旋尺度的变化速率,提高中等尺度涡旋 (400~800 μm) 的分布密度,为相近尺度的絮体提供更好的聚集条件。同时涡旋平均分布尺度从128~1 100 μm,跨度较大,利于反应器内不同尺度的絮体的强化絮凝。

-

1) 絮凝实验结果分析。图10为两种流场条件下絮体样本照片以及分形维数。在无栅条情况下,絮体尺寸较大且较松散,分形维数仅为1.21。上清液最终剩余浊度为110.3 NTU,去除率可达88.97%;流场中加入扰流栅条后,微粒在微涡旋作用下结团效果明显,絮粒整体尺度较小,但其沉降性能较好,分形维数可达1.71。上清液最终剩余浊度为37.4 NTU,去除率可达96.26%。这表明,在流场中加入栅条形微涡发生器后混凝效果较好,上清液最终浊度较之无栅条时下降66.09%,流场中涡旋的剪切作用及惯性絮凝作用明显,所形成絮体体积小密度大,能有效改善颗粒在涡流场中的混凝环境。

-

1) 流场中加入栅条式微涡发生器后,湍动动能及湍动能耗散率提升明显,有利于混凝反应初期药剂与颗粒的充分混合。同时,流场中引入栅条后,其紊动更加混乱不均,破坏了无栅条时的“类层流”同心圆分布的流场结构。持续的紊动将利于颗粒发生多种形式的絮凝。

2) 流场中引入栅条式微涡发生器后,流场内可产生尺寸范围角广的微涡旋,其中400~800 μm尺度涡旋占比较高,可为相近尺度的絮体能够提供更好的聚集条件。

3) 流场中加入栅条式微涡发生器后,反应器的停留时间仅为2 min较之旋流式水力循环澄清池的旋流反应区20~30 min的停留时间有明显提升。在同等实验条件下,涡旋絮凝反应后的絮体更加密实,其分形维数可达1.71,同时上清液出水浊度可达37.4 NTU去除率可达96.26%,较之无栅条时有明显提升。

下载:

下载: