-

如今,人类赖以生存的水环境的污染变得日益严重,病原体在水中能够快速的传播,严重影响环境卫生和公众健康。全世界每年约有1 700万人死于环境中的致病菌引起的传染病,而且这个数字仍在增加[1]。因此,寻找高效、环保的方法来灭活水体中的病原体,已经成为了保护环境和人类健康的迫切任务。光催化是一种将太阳光能转化为化学能的环保方法,在多个领域都有广泛的应用前景[2]。近年来,光催化技术已经被广泛的应用于降解污染物[3]、灭活细菌、处理空气污染物[4]等环境净化方面。其中,光催化灭菌技术是一种绿色、高效的灭菌方法,可以杀死水体中大多数的病原微生物[5]。

氧化铟(In2O3)是p区金属氧化物中唯一对可见光有响应的N型半导体,所以关于In2O3的研究较早[6],因为其具有导电性高、催化活性较强和自由载流子迁移率高等优点,在材料领域,环境领域备受大家的关注[7]。有研究[8-9]表明,有机污染物的光催化分解、太阳能电池和气体感应等。由于In2O3独特的三维构造,立方体结构的In2O3被认为是环境中非常稳定的材料之一[10],立体三维In2O3的六个方形面在各种角度和方向上有足够大的光吸收表面,因此使它适合吸收和转换太阳能。In2O3纳米材料的制备方法虽然很简单,但是其可见光响应较差,带隙能较大导致对光能的利用率很低,只能利用太阳能的少部分波段,这样就对其实际应用产生了很大的限制[11]。

三元金属硫化物(CdIn2S4、ZnIn2S4和CuInS2)具有很强的可见光吸收能力和足够的负导带电位[12],其应用于各种光催化领域中,包括将二氧化碳通过光催化转化为碳氢化合物燃料[13]、制氢[14]、Cr(Ⅵ)光还原[15]和有机物降解[15-16]等。其中硫铟镉(Cdln2S4)因其带隙能较小和光催化性能优异的特点备受关注[17],但存在着易发生光腐蚀的缺点,限制了它的应用[18]。

黑磷(BP)作为一种新型的单元素二维(2D)材料,具有类似于石墨烯的二维片状结构,自2014年以来,引起了大家的研究兴趣[19]。作为一种不含金属的半导体,其在储存太阳能[20]、 降解污染物[21]、和光电器件中有着出色的应用[22]。在光催化方面,由于其具有带隙较窄、强大的可见光和近红外光吸收能力、低毒性和生物相容性等突出的优点,在光催化领域受到极大关注[23],这些特性使BP可以作为一种具有潜力的催化剂,用于水分离和其他光氧化反应[24]。LEE等将BP与TiO2成功复合为纳米催化剂,并应用于降解罗丹明B(RhB)中,这是关于BP光催化性能研究最早的报告[25]。但是,BP还存在着一定的缺点,其应用成本高,单一导体的光催化效率低,所以不适合作为主体材料[26-27]。

光催化材料对有机污染和菌污染处理是一种要求严格的水净化过程,因此,考虑到更大程度地利用太阳能,构筑具有良好光能利用率的异质结构是进一步提高In2O3 纳米材料光催化性能的有效方法。综上所述,本研究利用水热法制备了三元复合材料Cdln2S4/In2O3/BP,考察了其对RhB的降解性能以及E.coli的灭菌性能,并探究了不同掺杂比例的Cdln2S4对光催化性能的影响。同时基于自由基淬灭实验推测出了RhB的降解过程以及E.coli的灭活过程中可能发生的反应机制。本研究可为开发新型高效光催化剂和环保灭菌方法提供参考。

-

主要试剂包括氯化铟(InCl3),氢氧化钠(NaOH),硫酸铟(In2(SO4)3),LB肉汤,LB营养琼脂,硫酸钡(BaSO4),黑磷晶体(BP),乙二醇((CH2OH)2),氯化镉(CdCl2),硫脲(CS(NH2)2)。无水乙醇(C2H6O)。

-

称取 InCl3 0.221 g(1 mmol)置入烧杯中,加入10 mL蒸馏水,室温下搅拌至澄清透明,此时缓慢加入NaOH颗粒0.2 g(5 mmol),待搅拌均匀后量取5 mL乙二醇加入烧杯中,搅拌30 min后将反应液加入到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中密封。在 180 ℃下持续反应16 h,自然冷却至室温。过滤后得到白色固体粉末产品,依次用无水乙醇、蒸馏水洗涤几次,60 ℃真空干燥12 h,将干燥后的产物用马弗炉在 500 ℃煅烧3 h后取出,研磨后得到In2O3。

-

将含水氯化镉(CdCl2),硫酸铟(In2(SO4)3),硫脲(CS(NH2)2)按物质的量配比为1∶1∶4加入到50 mL蒸馏水中搅拌30 min,然后将溶液转移至反应釜内,置于烘箱内,180 ℃恒温反应13 h后,将反应釜自然冷却至室温,弃去上清液,将产物依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤数次, 于80 ℃真空干燥24 h, 得到粉末,最后将其放入马弗炉中升温400 ℃反应1 h后降至室温,从而得到CdIn2S4颗粒。

-

将含水氯化镉(CdCl2),硫酸铟(In2(SO4)3),硫脲(CS(NH2)2)按物质的量配比为1∶1∶4加入到45 mL蒸馏水中,通过物质的量计算预计得到的CdIn2S4的质量,然后加入与CdIn2S4质量相应倍数(X=50、20、10)的In2O3。将相应质量比的BP(2%复合催化剂)置于5 mLN-甲基吡咯烷酮(NMP)溶液中,超声30 min,超声结束后倒入上述混合液当中,搅拌300 min,转移至反应釜内,然后将反应釜置于180 ℃的烘箱内,恒温反应13 h后,将反应釜自然冷却至室温,弃去上清液,将产物依次用蒸馏水和无水乙醇洗涤数次,于80 ℃烘箱内干燥13 h,得到粉末,最后将其放入马弗炉中升温400 ℃,加热1 h后取出,等待降至室温,研磨,得到催化剂(2% Cdln2S4/In2O3/BP、5% Cdln2S4/In2O3/BP、10% Cdln2S4/In2O3/BP)。

-

向烧杯中加入50 mL RhB (20 mg·L−1)溶液与25 mg催化剂,实验前在黑暗条件下超声10 min,搅拌20 min,使催化剂均匀分布以建立吸附−脱附平衡,随后进行光照实验。以500W氙灯作为光源,装上滤光片(420 nm),光照开始后每20 min取2.5 mL上层清液,用滤膜(d=45 μm)过滤,利用紫外-可见光分光光度计测试清液在540 nm的吸光度,根据式(1)计算RhB的去除率。

式中:R为RhB的去除率,%;C0为初始吸光度;Ct为t时刻清液的吸光度,t为反应时间,min。

-

为了确定在光催化降解体系中参与反应的活性物种,进行了自由基淬灭实验。实验中加入异丙醇(1 mmol·L−1 IPA)、乙二胺四乙酸二钠(1 mmol·L−1DTA-2Na)和抗坏血酸(1 mmol·L−1 AC)等活性物种清除剂,选择性地淬灭体系中产生的羟基自由基(·OH)、空穴(h+ ),超氧自由基(·O2−)。实验步骤和试剂用量与1.5节一致。

-

在进行光催化灭活细菌实验之前,将所需要的仪器以及试剂放入安全柜中,打开紫外灯,设定30 min,通风15 min。取原菌液(1×108 CFU·mL−1)4 µL,加入到3.6 mL已灭菌的氯化钠稀释液中依次稀释,取4 mL 1×107 CFU·mL−1加入到36 mL催化剂溶液中,然后取0 min 样品之后放入光催化系统中。然后开始开灯进行光催化灭活细菌实验。在不同的时间间隔(30、60、90、120 min)进行取样,收集样品用灭菌的氯化钠(NaCl)水溶液连续稀释到1×104 CFU·mL−1。然后将1 mL稀释的样品立即涂抹在营养琼脂平板上,并在 37 ℃恒温培养12 h,以确定存活细胞的数量。使用平板计数法,计算出每个光催化剂的灭菌率并绘制成图。

式中:η为灭菌率,%;A0为未光照菌落数;At为t时刻光照后菌落数,t为反应时间,min。

-

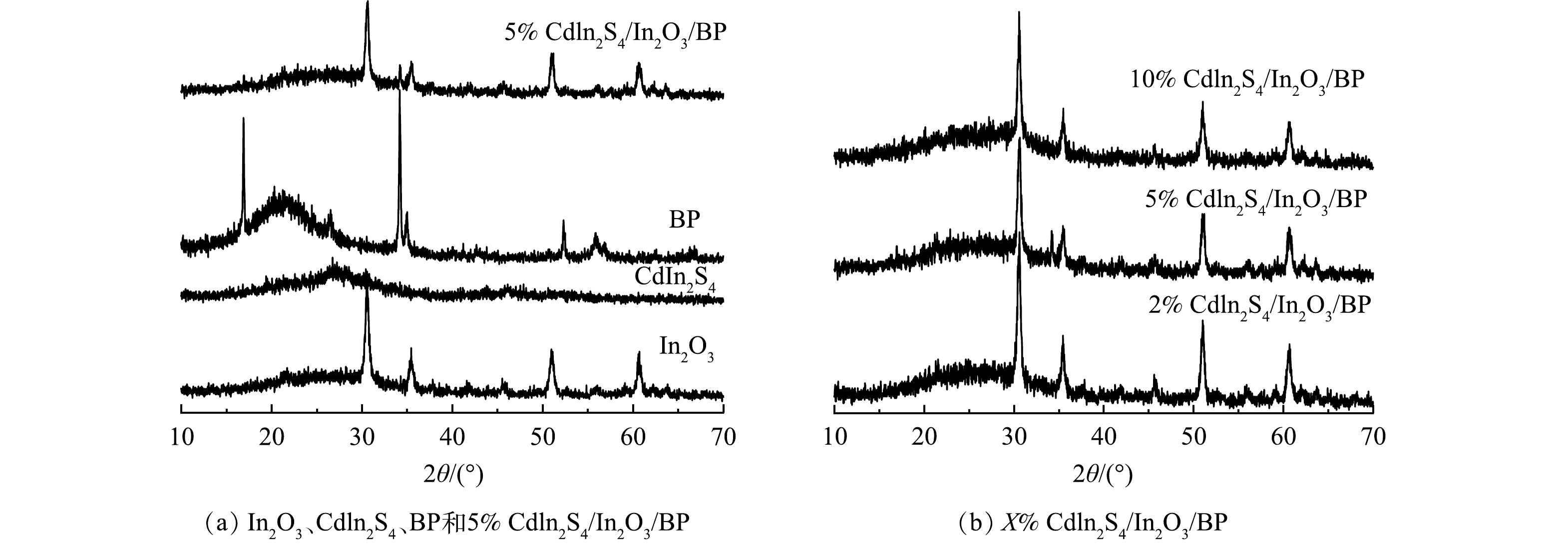

图1为纯In2O3、Cdln2S4、BP以及Cdln2S4/In2O3/BP复合材料的XRD图谱。由图1(a)可见,纯品Cdln2S4的平面2θ在27.2 °和47.4 °分别对应的是(311)和(440)晶面,与标准卡片JCPDS# 27-0060相符合[28]。纯品In2O3在30.46°、37.58°、50.92°、60.9°位置出现的特征峰与卡片库中JCPDS#71-2195号卡片中(222)、(400)、(440)、(622)晶面相对应[41]。纯BP在2θ值为16.9 °、34.2 °、52.3 °、54.6 °出现了特征峰,对应着(020)、(040)、(060)、(042)晶面与标准卡片库中JCPDS#73-1358号卡片一致[29]。制备的5% Cdln2S4/In2O3/BP复合材料与纯品BP、In2O3有着相似的峰形,与纯品In2O3的峰位置一致。此外,分别在34.2 °、27.2 °处出现了特征峰,对应着BP的(040)与Cdln2S4(311)晶面[30-31]。由图1(b)可见,在5% Cdln2S4/In2O3/BP中,在34.2°出现了BP的特征峰。而2% Cdln2S4/In2O3/BP没有出现特征峰的原因可能是BP的掺杂量较少。3种复合材料的特征峰出现位置一致,并且没有出现其他物质的特征衍射峰,证明所制备催化剂的纯度较高。

-

图2(a)为纯品Cdln2S4、In2O3、BP 和5% Cdln2S4/In2O3/BP 的FT-IR 谱图。可见,所制备的所有样品在1 390 cm−1和1 640 cm−1处均有吸收峰,归因于样品所吸附水分子的弯曲振动峰[32];在3 440 cm−1附近出现的宽吸收带对应的是O—H键的振动[33]。纯品In2O3在540、565和600 cm−1处出现了3个尖锐的吸收峰,与文献中In2O3的出峰位置一致[34],可归因为In—O键的声子振动,同时也说明了In2O3以立方体的形式存在[35]。纯品Cdln2S4在1 100 cm−1附近出现了1个较宽的吸收带,对应的是In-S键的伸缩振动峰[36]。纯品BP在1 006 cm−1和1 160 cm−1 处出现了特征峰,与文献中的出峰位置一致[37]。5%Cdln2S4/In2O3/BP复合材料具备上述3种单品材料的特征峰,均有In2O3、Cdln2S4、BP 3种典型的振动模式。图2(b)为3种不同掺杂比例的Cdln2S4所制备催化剂的红外FT-IR 谱图。由图2(b)可以发现,3种样品出现特征峰的位置相同,此外,883 cm−1和2 970 cm−1处的特征峰峰值,随着Cdln2S4的掺杂量的增加而逐渐增大。

-

图3为纯品CdIn2S4、In2O3以及5% CdIn2S4/In2O3和5% CdIn2S4/In2O3/BP的SEM微观结构表征图。由图3可以看出,纯品CdIn2S4整体呈现出直径约为1~2 µm的纳米花球状结构,且可以看到花球是由多个类似的纳米片组合而成的,其表面可以看到很多的空隙。这种结构可以增大材料的表面积,有利于和其他催化剂的复合[38](图3(a))。由图3(b) 可以看出纯品In2O3为40~80 nm的立方体结构。由图3(c)可以看出,CdIn2S4的纳米花球附着在由In2O3立方体结构组成的平面上,同时,花球上的空隙被In2O3颗粒填满。由图3(d)可以清楚看到CdIn2S4/In2O3附着在黑磷基底上,复合催化剂表现出了CdIn2S4和In2O3共同的优点,结构均匀且纳米片更小。结合图3 (a)~(d)综合分析可以得出结论: 5% CdIn2S4/In2O3/BP改变了3种单品的形貌,催化剂比表面积较大,导致其与反应物分子接触面积就更大,从而可提高复合材料的光催化活性。

-

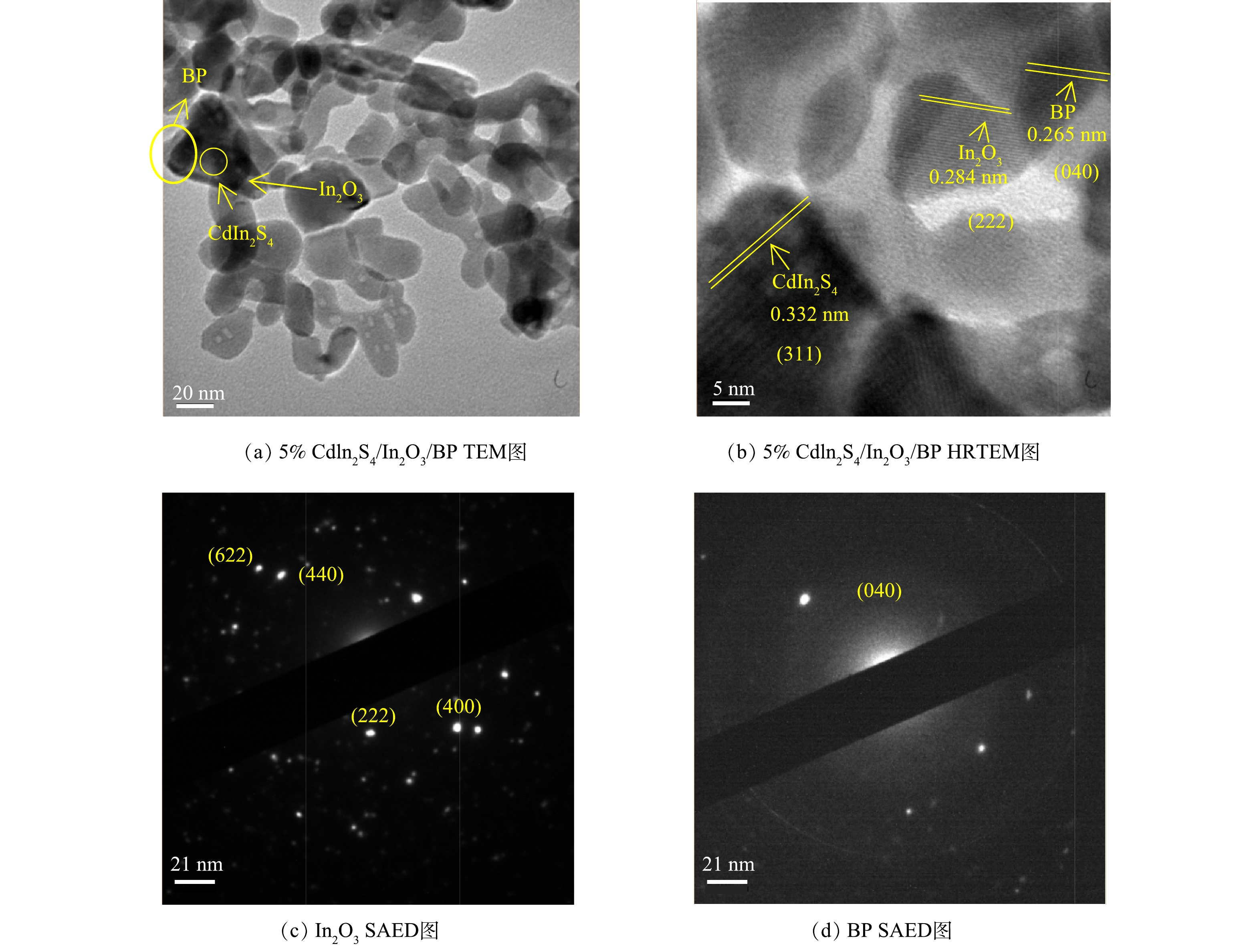

由图4(a)中可以观察到3种物质。图像中黑色的阴影部分为黑磷,球状的CdIn2S4大量附着在In2O3上,复合后的CdIn2S4/In2O3一部分沉积在黑磷上。这说明该复合催化剂Z型异质结构建成功。由图4(b)可以清楚的观察到催化剂表面条纹清晰的晶格,晶格条纹间距为0.284 nm对应的是In2O3的(222)晶面[27],晶格条纹间距为0.332 nm对应为CdIn2S4的(311)晶面[28],晶格条纹间距为0.265 nm对应BP的(040)晶面。这与文献中的研究结果一致[39]。由图4(c)中可见In2O3的立方体结构[28]。这与SEM和FT-IR的表征结果一致。由图4(d)可见,SAED测得的晶面与标准卡片JCPDS#73-1358一致[40]。

-

为了获取复合材料表面各元素的化学形态,对5% CdIn2S4/In2O3/BP以及5% CdIn2S4/In2O3复合材料进行了XPS分析,结果如图5所示。图5(a)可以看出,2种复合材料的全谱中主要存在着Cd、In、S、O、C、P6种元素,没有其他元素存在,说明2种复合材料纯度较高。在284.65 eV出现的C1s峰,归因于催化剂表面吸附了CO2[41]。与5% CdIn2S4/In2O3相比,5% CdIn2S4/In2O3/BP在133.7 eV处出现了新的衍射峰,经过数据库和文献查证是P元素的峰[42],证明三元复合催化剂中有BP的存在。图5(b)中上曲线结合能位于168.9 eV处的衍射峰对应着S2p1/2,下曲线在167.6 eV处和169 eV处的衍射峰对应着S2p3/2和S2p1/2,表明S以S2-形式存在[43]。由图5(c)可见,电子结合能于444.2 eV和451.8 eV处的2个对称峰对应于In3d2/5和In3d2/3,结合能差值为7.6 eV。这说明In离子以In3+形式存在,与文献中一致[44]。图5(c)中2种复合材料的衍射峰位置基本一致[35]。图5(d)为O1s谱图,分别在529.6 eV和532.1 eV处出现了衍射峰,529.6 eV处的峰为化学吸附水产生的衍射峰,532.1 eV处的峰归因于O原子和In原子的晶格振动。此结果说明形成In-O键,表明了存在正二价的O[45]。图5(e)中的两种复合材料在结合能位于405 eV和406.1 eV处的峰对应于Cd3d5/2,根据文献和数据库查证,说明Cd以Cd2+形式存在于CdIn2S4化合物中[38]。与5% CdIn2S4/In2O3对比,5% CdIn2S4/In2O3/BP的S2p、In3d、Cd3d的结合能均发生了偏移,说明S、In、Cd元素的化学环境发生了变化[46]。结合能的变化进一步证实了Z型异质结构的存在,而且结合能发生的偏移也有助于电子的快速输运[18]。

-

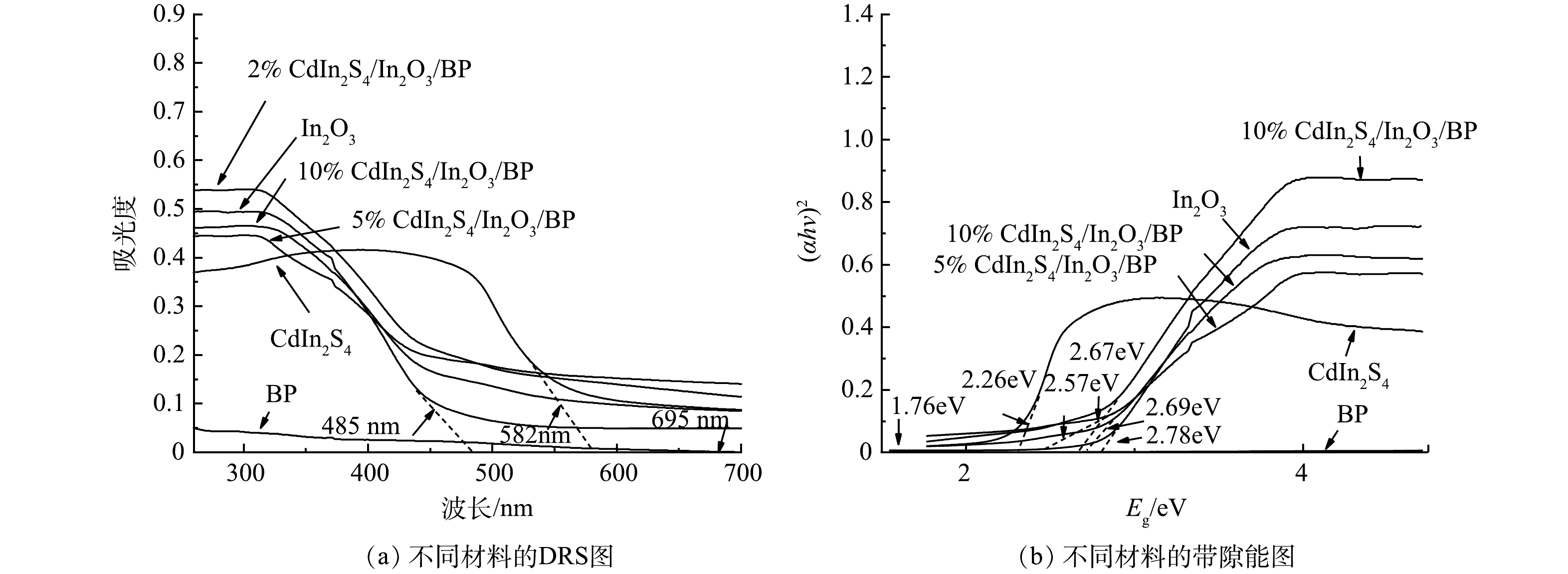

利用紫外-可见漫反射光谱法(DRS)测得纯品Cdln2S4、In2O3、BP以及Cdln2S4/In2O3/BP的光吸收性能。图6(a)中纯In2O3的吸收带边在485 nm左右,Cdln2S4的最大吸收带边在582 nm左右,而BP的最大吸附边缘在695 nm左右。说明BP对可见光有良好的吸收,这可能是其本身内部带隙较窄的原因[47]。将3种物质复合以后,Cdln2S4/In2O3/BP的吸收边长分别达到了512、542、502 nm。3种复合材料均发生了不同程度的红移现象,且复合材料对可见光的吸附能力均优于纯品In2O3。这说明Cdln2S4和BP的引入成功拓宽了In2O3的光吸收范围。由图6(a)中可以看到,Cdln2S4掺杂比例在5%时达到了最大的吸收带边,当Cdln2S4掺杂比例大于5%时,复合材料的吸收带边变小,说明5%Cdln2S4/In2O3/BP的光吸收性能最佳。以测得的DRS数据为基础,根据Kubelka–Munk(式(3))求得复合材料的带隙能。

式中:α是吸收系数,k是常数,hv是光子能量,Eg是带隙吸收能,n是常数(直接半导体n=2,间接半导体n=1/2,对于Cdln2S4/In2O3/BP复合材料,n=2)。由图6 (b)可见,纯品Cdln2S4、In2O3、BP的带隙能值分别是2.26、2.78、1.76 eV,与之前的文献相符合。2%Cdln2S4/In2O3/BP为2.67 eV,5%Cdln2S4/In2O3/BP为2.57 eV,10% Cdln2S4/In2O3/BP为2.69 eV。

为进一步探讨光催化灭菌的反应机理,用Mulliken电负性理论并根据式(4)分别对Cdln2S4、In2O3和BP 的价带和导带位置进行计算。

式中:X是半导体的电负性(组成原子绝对电负性的几何平均值),X(Cdln2S4)=4.84,X(In2O3)=5.28,X(BP)=5.62; Ee是以氢为基准自由电子能(Ee=4.5eV)半导体的带隙能;EVB、ECB分别是价带和导带的边缘电位。通过计算得到Cdln2S4的价带和导带电位分别为+1.47 eV和−0.79 eV,In2O3的价带和导带电位分别为+2.17 eV和−0.61 eV,BP的价带和导带电位分别为+2.0 eV和+0.24 eV。

-

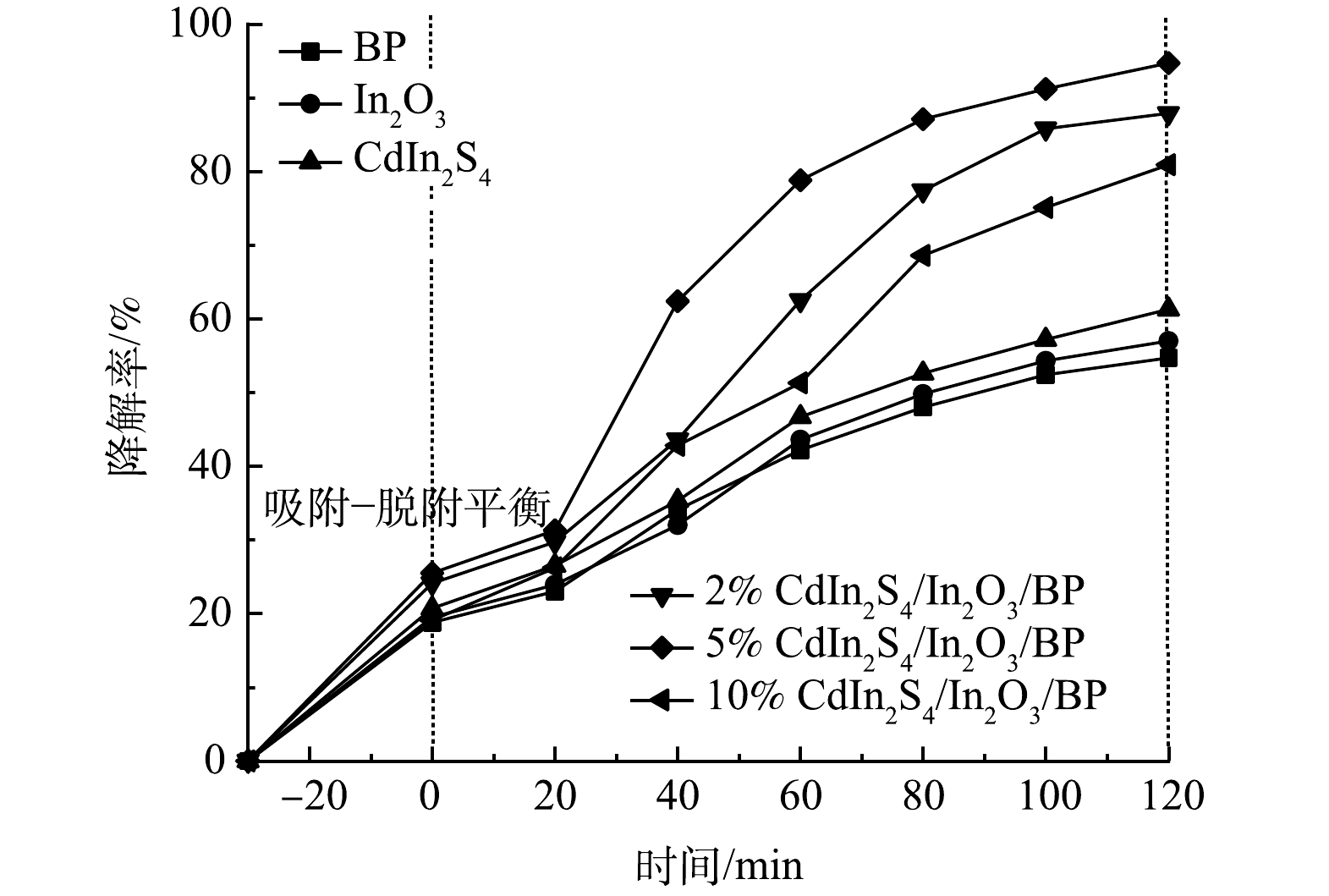

如图7所示,在纯品CdIn2S4、In2O3、BP的存在下对罗丹明B的降解率分别为61.3% 、57%、54.7%,说明单品的催化剂有着一定的光催化活性。而复合之后的催化剂在氙灯照射下对于罗丹明B的脱色有显著提升,证明复合材料的光催化活性有所提升。当掺杂了不同比例的CdIn2S4时,所制得的复合材料与纯品催化剂相比,对于染料溶液的降解率都有提高,2% Cdln2S4/In2O3/BP、5% Cdln2S4/In2O3/BP、10% Cdln2S4/In2O3/BP对罗丹明B的降解率分别达到了87.9%、94.7%、 81%。其中,对罗丹明B降解率最高的是5% Cdln2S4/In2O3/BP,与纯品CdIn2S4、In2O3、BP相比,降解率分别提高了33.4%、37.7%、40%。光降解实验结果与DRS表征数据一致:5% Cdln2S4/In2O3/BP光催化剂的带隙能值最小,光催化性能最好。

-

为了进一步研究光生载流子及活性基团在光催化降解实验中的作用,所以进行了自由基淬灭实验,结果如图8所示。当IPA加入后,对罗丹明B的降解率略有下降,由94.7%下降到了90.2%;而在添加EDTA-2Na后,复合材料对罗丹明B的降解率为84.3%;在反应体系中加入AC后,降解率为40.3%。这说明·OH、h+、·O2−这3种活性物质都参与了光催化降解罗丹明B的过程,其中·O2−是参与反应主要的活性物质。根据上述结果可知,5% Cdln2S4/In2O3/BP在光催化降解反应体系中,可生成·OH、·O2−、h+等活性物种,其中·O2−在反应过程中起主导作用,在降解反应中贡献排序为·O2− >h+>·OH。

-

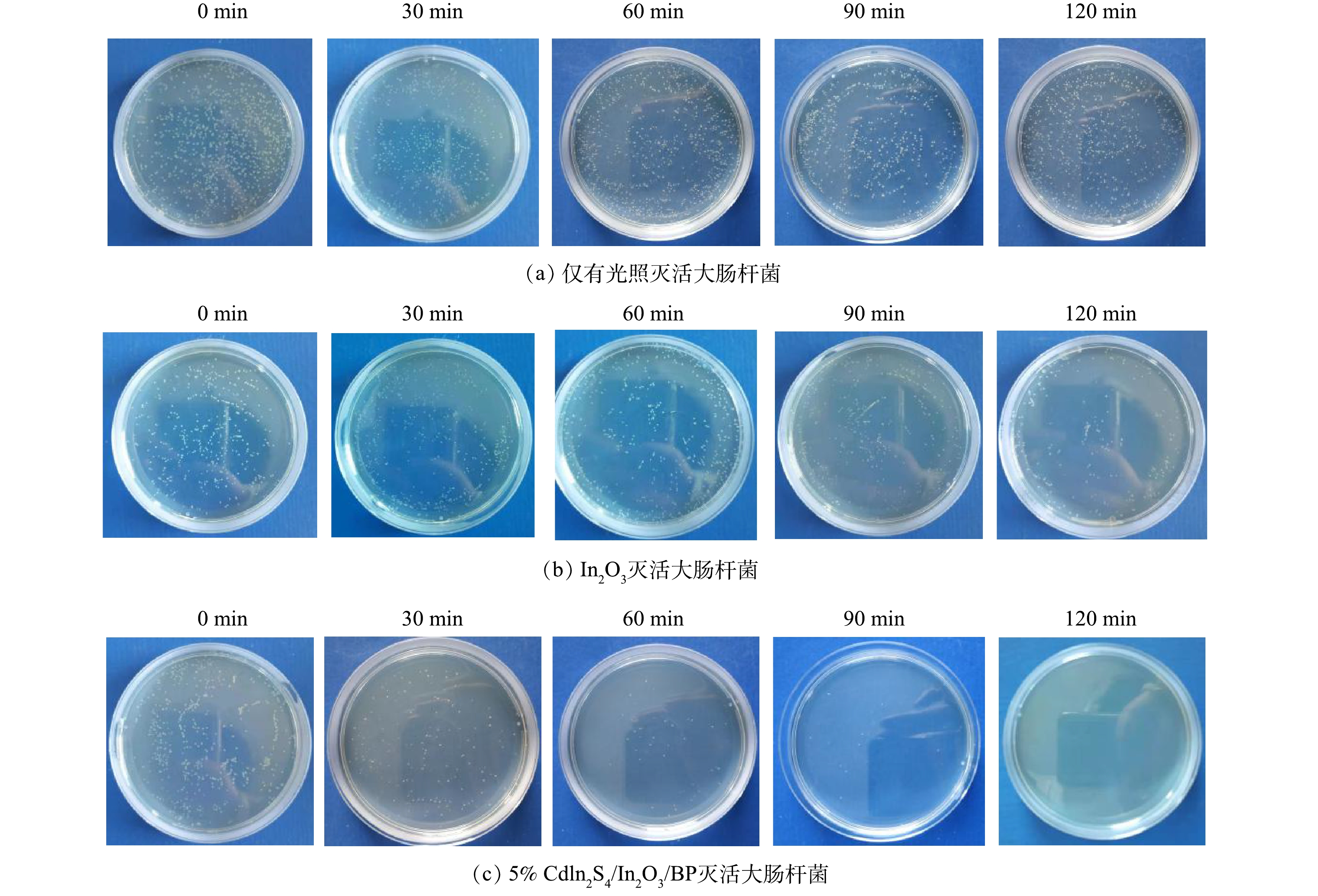

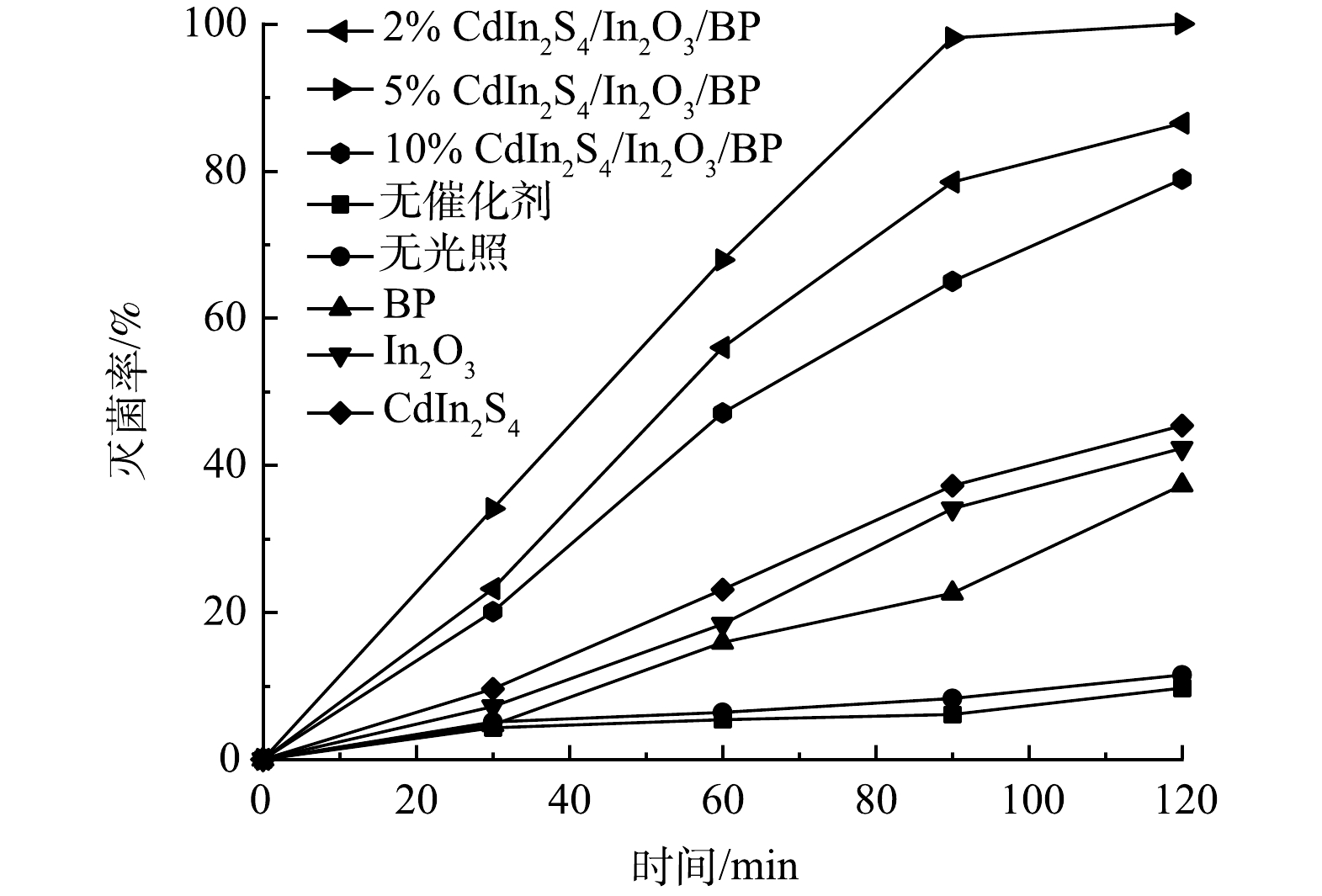

为了考察所制备光催化剂的灭菌活性,通过光催化灭活E.coli实验分别对纯品Cdln2S4、In2O3、BP以及X% Cdln2S4/In2O3/BP的灭菌能力作出分析。将相同浓度的E.coli放入相同浓度(0.5 g·L−1)的抗菌剂中并在氙灯下照射120 min,采用稀释平板法计数评价合成光催化材料的灭菌效果,具体实验结果见图9和图10。

如图10所示,无光照有催化剂和有光照无催化剂的对照组对E.coli的灭菌率较低,反应120 min后,分别达到了11.5%和9.7%。这表明仅有光照射或仅有催化剂的灭菌效果均较差。光照120 min后,纯品Cdln2S4、In2O3和BP对大肠杆菌的灭菌率分别是45.4%、42.3%、37.3%,而掺杂不同比例Cdln2S4的Cdln2S4/In2O3/BP复合材料在光照条件下,对E.coli有更高的灭菌率,且灭菌率随着光照时间的增加而逐渐提高。复合催化剂与纯品催化剂相比,灭菌率均有很大提升。结合表征数据,这可能归因于Cdln2S4与In2O3和BP复合后,提高了催化剂的光催化灭菌性能。由图10可以看到,5% Cdln2S4/In2O3/BP具有最佳的灭菌能力,光照120 min后灭菌率达到了100%,相较于纯品In2O3提高了57.7%。但随着Cdln2S4掺杂量的进一步增加,光催化灭菌效果反而下降,所以5%的Cdln2S4为最佳掺杂比例。这与之前的表征实验和光催化降解罗丹明B的实验结果一致。

-

根据上述实验分析的结果并结合以往报道的文献,推测了Cdln2S4/In2O3/BP复合材料降解罗丹明B以及灭活E.coli的反应机理图(图11)。从2.6得出了图中导带和价带的位置,推测CdIn2S4、In2O3、BP之间存在着Ⅱ型异质结或Z型异质结两种相互作用机制。如果为Ⅱ型异质结构,In2O3和BP价带上的h+倾向于迁移到CdIn2S4价带上,CdIn2S4价带位置(1.47 eV)要低于OH−(1.99 eV)或者H2O(2.68 eV),这使得CdIn2S4价带上积聚的h+无法与吸附在表面的OH−或者H2O分子氧化成·OH,但根据自由基捕获实验结果证明复合催化剂在光降解体系中可以产生·OH,所以为Ⅱ型异质结构的假设是错误的。因此,推测Cdln2S4/In2O3/BP复合材料的结构为双重Z型异质结,在可见光的照射下,Cdln2S4/In2O3/BP受到激发,In2O3和BP导带上的e−会迅速的向Cdln2S4价带迁移与Cdln2S4价带上产生的光诱导空穴重合,这一过程抑制CdIn2S4、In2O3、BP光生载流子的重组。停留在Cdln2S4导带上的e−具有更强的还原能力,因为Cdln2S4导带的位置(−0.79 eV)比O2(−0.046 eV)更负,所以在可见光的激发下,Cdln2S4导带上的e−会转移到催化剂的表面上,并与溶液中的O2发生反应,生成·O2−。停留在In2O3和BP价带上的h+处于低能级,其具有很强的氧化能力,In2O3和BP的价带位置分别为2.17 eV和2.0 eV,要高于OH−(1.99 eV),可以与OH−发生反应生成·OH,这一假设结果与淬灭实验结果一致,因此,Cdln2S4/In2O3/BP为双重Z型异质结构。生成的活性氧物种(·OH、·O2−)可以加快对RhB的降解,也可以氧化E.coli中的辅酶,从而抑制辅酶A在E.coli中的作用,降低了E.coli内蛋白质与糖类的正常代谢,从而导致E.coli死亡[48]。

-

1)将In2O3、Cdln2S4和BP复合得到复合材料Cdln2S4/In2O3/BP,通过表征可知Cdln2S4/In2O3/BP能够被可见光激发,光催化性能得到了增强,制备的纳米花球状的Cdln2S4和立方体In2O3成功结合并附着在黑磷基底上,CdIn2S4、In2O3、BP形成了双重Z型异质结结构。

2) 5% Cdln2S4/In2O3/BP光催化剂对RhB的降解率最高,达到了94.7%,与纯品Cdln2S4、In2O3、BP相比,降解率分别提高了33.4%、37.7%、40%;5% Cdln2S4/In2O3/BP光催化剂对E.coli的灭菌率也达到最高,为100%。

3) CdIn2S4/In2O3/BP复合催化剂在可见光激发下生成的e−与溶液中的氧分子发生反应,得到的·O2−为降解实验和灭菌实验中起主要作用的活性物质。

下载:

下载: