-

近年来,我国城镇一级注重点源污染 (生活源和工业源) 的控制与治理,取得了阶段性成果。然而,城镇内水体水质并未从根本上得到扭转、改善[1]。而城镇降雨径流污染未被有效控制是水体黑臭频发和水环境质量恶化的重要原因[2]。此外,大量径流雨水涌入污水管道和合流制管道造成生活污水被稀释并溢流至水体,导致大部分城镇“生活污水集中收集率”和“污水进厂浓度”偏低,大大降低了污水处理厂的运行效率、影响了污水处理的效果,还增加了污水处理的能耗和药耗[3]。因此,解决好城镇降雨径流污染问题对我国城镇水环境质量改善、实现城镇污水提质增效具有重大意义[4]。为更好地改善我国城镇水环境质量,我国实施了“水体污染控制与治理科技重大专项” (以下简称“水专项”) ,期间产出了大量关于城镇降雨径流污染控制的技术。这些技术已在海河、太湖、巢湖、三峡库区、滇池、京津冀和粤港澳等重点流域开展了了工程示范,为我国城镇水体的水质改善提供了技术支撑[5]。然而,当前城镇降雨径流污染控制技术的发展具体处于何种水平,尚存在哪些问题,并未开展系统性研究。

本文通过梳理水专项在“十一五”和“十二五”期间相关课题产出的城镇降雨径流污染控制技术,并对其进行技术成熟度和系统成熟度评估,解析当前城镇降雨径流污染控制技术的发展水平,分析其面临的挑战,并提出针对性的建议,以期为我国城镇降雨径流污染控制技术的发展提供参考。

-

技术体系指各种技术间相互作用、相互联系,并按一定目的和结构方式组成的技术整体。通过梳理水专项“十一五”和“十二五”期间有关课题产出的城镇降雨径流污染控制技术,根据其类型和特点,建立了城镇降雨径流污染控制技术体系(如图1所示)。该体系包含1项技术系列、4项技术环节、11项支撑技术和72项单项技术,涵盖了当前城镇降雨径流污染控制技术的全流程架构,以便于进行技术梳理、分类与评估。其中,技术环节是指在一个体系中起到重要作用且不可或缺的环节或技术;支撑技术通常是针对某类关键性问题而完成的整体性技术突破;单项技术则是针对具体技术细节,用以解决工艺单元或模块中的具体技术问题或技术提升。本文涉及的技术成熟度评估依据为“十一五”和“十二五”水专项中城市主题城镇降雨径流污染控制技术相关课题的成果报告,以及现场调研情况。

-

城镇降雨径流污染控制单项技术成熟度 (Technology Readiness Level, TRL) 采用国际上常用的九级评价准则进行[6],具体等级对应的标准见表1。集成的系统成熟度 (System Readiness Level ,SRL) 采用系统成熟度矩阵计算法及六级评价准则进行[7]。系统成熟度六级评价准则如表2所示。

系统成熟度矩阵算法是利用技术成熟度和技术集成成熟度 (Integration Readiness Level, IRL) 相联系的矩阵函数算法[8]。具体计算步骤如下。

1) 构建技术成熟度矩阵。设技术系统中包含n项技术,构建技术成熟度矩阵如式 (1) 所示。

式中:Ti为第i项技术的成熟度等级。

2) 构建技术集成成熟度矩阵。IRL指技术两两之间的集成程度。构建集成成熟度矩阵时,若两种技术不能进行集成,则IRL为0;单项技术与自身进行集成时的集成时,则IRL为9;集成技术与自身集成时,则ILR为6。在实际应用时,治理的效果一般会受到最薄弱技术的影响,因此,IRL取两种技术中成熟度较低的值。依据此原则构建IRL矩阵如式 (2) 所示。

式中:Iij为技术i与技术j之间的集成成熟度等级。

3) 构建系统成熟度矩阵。系统成熟度矩阵SRL如式 (3) 所示。

SRLi为0~n,经过标准化处理。SRL的数值为0~1。数值越高表示技术越成熟。

4) 系统成熟度等级计算。系统成熟度等级按如式 (4) 进行计算。

式中:ni为与第i项技术有集成关系的技术个数。

将式 (4) 中的SRL计算结果与表2对比,可得出系统成熟度等级。采用上述评估方法开展技术成熟度评估,结果见表3。

-

图2和图3为城镇降雨径流污染控制技术72项单项技术成熟度等级评估结果及其统计分析。在立项初期,72项单项技术的技术成熟度为1~6级,其中小于等于4级的技术数量占总数的96%,即绝大部分技术处于发现机理、通过小试或中试验证的阶段。在项目验收阶段,单项技术成熟度得到不同程度提升,介于5~8级,其中大于等于7的单项技术通过了第三方评估,占65%。在完成项目验收后,项目承担单位和工程运维单位依然在推进技术的发展和应用。而现阶段,单项技术成熟度在5~9级时,大于等于7的单项技术已提高至86%。从立项初期到当前,单项技术成熟度提升4级和5级的占60%,提升6级和7级的占17%,提升8级的占1%。综上所述,随着水专项的实施推进,城镇降雨径流污染控制单项技术的成熟度有了极大提升,由立项初的实验阶段提升至当前的工程示范阶段,且部分已形成了标准文件,并得到推广应用。这表明水专项在城镇降雨径流污染控制领域积累了丰富的成果,包括关键技术、标准规范文件和示范工程案例等。

-

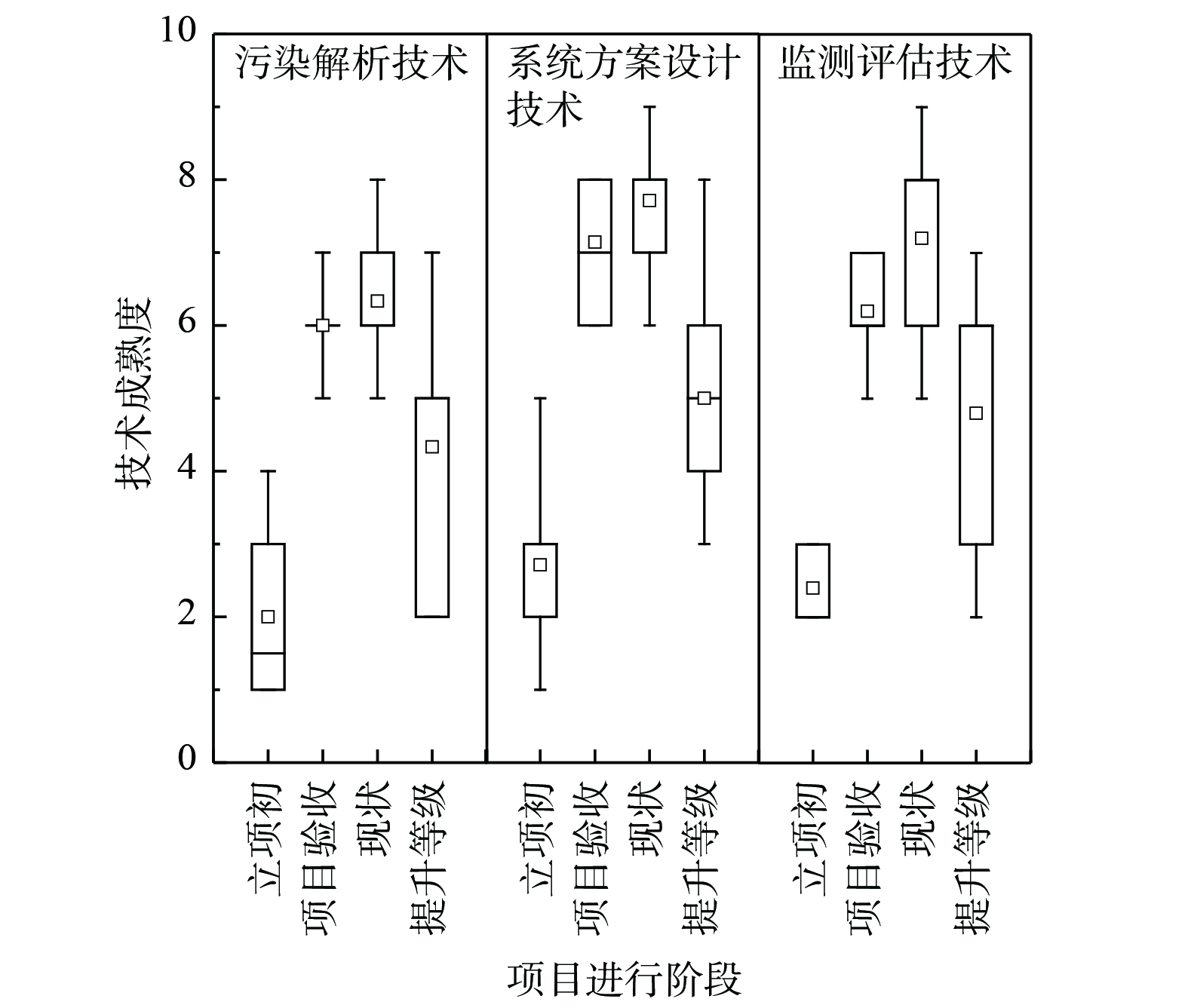

在单项技术成熟度分析的基础上,逐步针对支撑技术、技术环节和技术系列开展集成技术成熟度评估与分析。图4表明,在污染解析技术中,单项技术成熟度的立项初为1~4,项目验收时提升为5~7,当前阶段达到5~8,提升等级为2~7。水专项实施期间,相关学者在借鉴国外模型的基础上对径流系数、径流污染负荷、生物滞留设施径流减排效果等领域开展了研究[9-12],形成了一系列水质水量模拟技术,有效指导了重庆、北京和上海等地城镇降雨径流污染控制技术的选用及相关工程建设。相关成果映证了该技术的发展。在系统方案设计技术中,单项技术成熟度在立项初为1~5,项目验收时提升为6~8,当前达到6~9,提升等级为3~8。相关学者在低影响开发技术优化组合设计、雨水口优化设计、截留倍数优选、调蓄池规划设计和溢流污染就地处理技术选择方面均开展了大量研究[13-15],基本形成了源头削减、过程控制和后端治理相结合的全过程综合治理方案设计技术[16]。相关技术支撑了《雨水口》图集 (16S518) 、《城镇雨水调蓄工程技术规范》 (GB 51174-2017) 等标准规范的编制。在监测评估技术中,单项技术成熟度在立项初为2~3,项目验收时提升为5~7,当前阶段达到5~9,提升等级为2~7。相关学者已在该领域开展了低影响开发设施效能评估研究[17]和调蓄系统效能评估研究[18],并构建了效能评估体系,有效应用于深圳市海绵城市建设和昆明市老城区改造之中。

图5表明,污染解析技术、系统方案设计技术和监测评估技术的系统成熟度立项初均为2级,处于概念定义阶段;到了项目验收时,分别为4级、4级和3级,提升至技术开发和系统开发验证阶段;当前均已提升至4级,处于系统开发验证阶段。这表明以上3类技术已在支撑技术层面开展设计,以减少技术集成风险,具有技术的协同性、有效性和安全性。

-

图6表明,在渗透技术中,单项技术成熟度在立项初为2~4、项目验收时为6~7、当前已达到6~9,其提升等级为3~7,并已在透水铺装、植草沟、生态树池和土壤改良[19-20]等领域实现了技术突破。此类技术不仅具有良好的雨水减排效果,还能去除径流雨水污染,并已在深圳和嘉兴进行了工程示范。在滞蓄技术中,单项技术成熟度在立项初为2~4,而项目验收为6~8、当前为6~9、提升等级为4~6。相关学者重点研发了绿色屋顶、下凹式绿地、阶梯式绿地和雨水花园[21-24]等一系列技术,以期通过多重阻碍延缓径流流速来强化径流下渗量并拦截吸附污染,并显著减少示范区域外排洪峰峰值及排放总量,减轻下游市政管网的负担。相关技术已在深圳和重庆进行了工程示范。在利用技术中,单项技术成熟度的立项初为1~3、项目验收为6~7、当前为7,其提升等级为4~6。相关学者研发了路面雨水和停车位雨水回用技术[25],可实现雨水的收集、处理和资源化利用,并已在西安和无锡进行了工程示范。

图5表明,渗透技术、滞蓄技术和利用技术的系统成熟度在立项初均为2级,处于概念定义阶段;而项目验收时分别升至4级、4级和3级,已提升至技术开发和系统开发验证阶段;当前均已提升至4,处于系统开发验证阶段。这表明渗透技术、滞蓄技术和利用技术等支撑技术,已可开展技术组合,进行集成技术验证性能,从而减少技术集成风险,且整体具有技术的协同性、有效性和安全性。

-

图7表明,在分流技术中单项技术成熟度的立项初为2~5、项目验收为6~7、当前为7~8,提升等级为3~5。水专项实施期间,突破了初期雨水分流和合流制系统分流技术。此类技术能够将雨天初期和中后期径流分流、将生活污水和雨天径流分流,并已在深圳、济南和重庆得到示范。在截污技术中,单项技术成熟度在立项初为1~6、项目验收为6~7、当前为6~8,提升等级为1~6。相关学者重点研发了雨水专管和雨水口截污技术[26-27],提高了雨水口的截污能力并实现了雨水系统的分质截流,并已在在常州和北京得到示范。在调蓄技术中,单项技术成熟度立项初为2~4、项目验收为6~8、当前为7~9,提升等级为3~7,突破了较为滞后的调蓄池设计技术,为昆明市主城17座调蓄池设计提供支撑,重点支持了《城镇径流污染控制调蓄池技术规程》 (CECS416:2015) 的编制。

图5表明,当前分流技术、截污技术和调蓄技术的系统成熟度立项初在1~2级水平,处于基础技术研究或概念定义阶段。很多技术仅有雏形,不具备集成条件;在项目验收时提升至3~4级,当前均已提升至4级,已处于系统开发验证阶段,填补了国内部分空白,并针对地区特点形成组合工艺并集成,具有较好的协同性和治理能力。

-

图8表明,在物理化学处理技术与装备领域,单项技术成熟度在立项初为2~3、项目验收为6~7、当前达到7~8,提升等级为5。在传统水处理技术基础上,突破了适合溢流污染就地处理和初期雨水净化的混凝沉淀、旋流分离和快速过滤等物理化学处理技术,故成熟度较高。相关技术已在合肥、常州和上海等地得以示范。在生态处理技术与装备中,单项技术成熟度在立项初为3~4、项目验收为7~8、当前为7~8,提升等级为3~5。针对城镇径流污染特点,水专项将具有调蓄和净化能力的生态技术移植到径流污染控制领域,并推动研发了人工湿地、岸边带和雨水塘[28-29]等生态处理技术,充分利用植物和微生物的滞留和吸收作用来去除径流污染物,并提供城镇亲水景观。相关技术已在西安、重庆、嘉兴和天津等地得到示范。

图5表明,虽然物理化学处理技术和生态处理技术均源于传统水处理技术,但其对于径流污染控制依然缺乏实践研究,立项初期系统成熟度仅为2级。在水专项支持下,项目验收时分别为3和4级,处于技术开发或系统开发验证阶段;当前已提升至4级,处于系统开发验证阶段。这表明这两个技术领域已能够开展技术组合与集成,并展现出技术间的协同作用。

-

图9表明,4项技术环节的系统成熟度在立项之初均为2级,处于概念定义阶段;到项目验收后为2~3级,处于概念定义或技术开发阶段;而当前已提升至3级,处于技术开发阶段,能在各自技术环节内形成技术组合。相关学者已将技术进行应用,在环太湖、海河、三峡库区、巢湖、滇池、京津冀和粤港澳等流域落实了42项工程示范,并总结凝练了编制22项标准规范类文件。其中,7项文件正式发布,包含国标1项、行标2项和地标4项。然而,这些应用仅限于部分技术组合及其在小范围或个别城镇区域的应用,尚未形成4项技术环节全链条的技术集成,且集成度较为有限,尚缺乏在技术环节层面治理技术的应用模式,故存在集成应用风险。

整体来说,城镇降雨径流污染控制技术系列系统成熟度的立项初、项目验收和当前均为2级,处于概念定义阶段。但根据系统成熟度矩阵计算法得到的技术系列在3个阶段的评估结果并不相同,分别为0.17、0.22和0.31。这表明城镇降雨径流污染控制技术系列正在向形成全链条的集成技术这一方向稳步发展。然而,由于单项技术依然缺乏大量的推广应用,且标准化规范化程度低,尚未形成全链条的技术系列集成,而已形成的组合或集成技术示范应用规模有限,缺乏对集成技术风险的有效评估,仍有待于进一步协调被集成技术,因此,还未能发展至系统成熟度为3级的技术开发阶段。

-

通过对系统成熟度进行评估,发现单项技术成熟度的发展水平,极大地限制了支撑技术、技术环节和技术系列的集成。主要表现为,城镇降雨径流污染控制单项技术成熟度大部分为7级,处于通过第三方评估阶段,依然存在技术的推广应用程度有限、技术标准化和规范化程度偏低的问题。

1) 在诊断评估技术方面,污染解析技术主要依赖于国外引进的数值模拟模型和软件工具,其运行参数并不完全适用于我国国情。在监测评估技术中,污染物监测基础数据多来源于特定区域,缺乏城镇流域尺度范围的污染物监测数据库支持,致使研发出的技术仅适用于本地,难以大规模推广应用。

2) 在源头削减技术与设施方面,渗透技术和滞蓄技术多借鉴国外低影响开发技术。由于国内降雨形式、下垫面特征、土壤性质和地下水位等与国外差异大,国外的技术与工程设计参数并不完全适应于我国,因此,亟待根据我国国情开展创新的自主技术研发。在雨水利用技术方面,我国仍“以排为主”,缺乏资源利用的工程设计指导思想。

3) 在过程控制技术与设施方面,分流技术和截污技术常常需要开挖现有的雨水管道和雨水井,在老城区改造难度大。

4) 在后端治理技术与设施方面,生态处理技术的占地面积大,且造价高,运行受环境影响较大,出水水质易受影响出现波动。

-

1) 对“十一五”和“十二五”期间产出的城镇降雨径流污染控制关键技术进行了成熟度评价后发现,我国城镇降雨径流污染控制单项技术成熟度大部分已达到7级,处于通过第三方评估阶段,形成了42项具有一定代表性径流污染控制示范工程,累计编制了22项径流污染控制标准规范类文件,技术覆盖面很大,推动了海绵城市建设和黑臭水体治理。

2) 通过系统成熟度评估,已有11项支撑技术的系统成熟度均达到了4级,已处于系统开发验证阶段,能在各自支撑技术内,开展单项技术组合与集成,并展现出单项技术间的协同作用,但在支撑技术层面的系统还未能达到满足任务需求的运行能力。

3) 4项技术环节的系统成熟度为3级,尚处于技术开发阶段,能够在各自技术环节内,形成支撑技术组合,但仍缺乏在技术环节层面治理技术的应用模式,存在集成应用风险。

4) 城镇降雨径流污染控制技术系列的系统成熟度虽有一定程度的发展,但整体依然处于2级,即概念定义阶段。这表明技术系列的集成度较低,仅形成系统设计的开发策略,亟待开展技术环节组合的合理性研究。

5) 在单项技术方面,应加快符合我国自然特征的参数率定,实现模型工具的国产化;加强低影响开发技术的设计参数率定,以及雨水利用新技术的研发;还应加强生态处理技术的高效净水填料的研发,推进植被搭配优化;开展集成创新,加强技术和系统的集成,使整体技术系列能够达到满足任务需求的设计、运行和处理能力,并向在系统生命周期内应用效益最佳的方向优化和发展。

致谢 本研究的数据来源于水专项“十一五”和“十二五”城市主题部分相关课题。感谢各课题研究团队在本研究的调研和评估过程中给予的大力支持!

Assessment of urban rainfall runoff technological readiness level improvement and challenges in technological development produced by “Major Science and Technology Program for Water Pollution Control and Treatment”

- Received Date: 23/11/2021

- Available Online: 30/09/2022

-

Key words:

- technology readiness level /

- system readiness level /

- urban rainfall runoff pollution /

- sponge city construction /

- black and smelly water treatment

Abstract: This article carefully sorted out the key technologies of urban runoff pollution elimination researched or developed by the “National Science and Technology Major Project of China: Water Pollution Control and Treatment” in “Eleventh Five-Year Plan” and “Twelfth Five-Year Plan”. According the readiness assessment results of these key technologies, the level of development of urban runoff pollution control technology in China and the challenges it faced were discussed, which will provide effective guidance for further promoting the development of urban rainfall runoff pollution control technology and technical support for the construction of sponge cities, the treatment of black and odorous water bodies, and the improvement of urban water environment. The evaluation results showed that a lot of research work in the field of urban rainfall runoff pollution control technology has been carried out in China. Most of single key technologies which had been developed and applied had reached level 7 readiness, which could solve the problem of urban rainfall pollution to a certain extent in China. In the urban rainfall runoff pollution control technology system, the supporting technology system had a readiness 4th level, reaching the stage of system development and verification, enabling systematic engineering design to reduce integration risks. The system readiness of four key technical links and urban rainfall runoff pollution control technology series had reached 3rd and 2nd level, respectively. In terms of technical links and series, only systems, design and development strategies were formed to reduce system integration risks to a certain extent and form combined technologies. It is necessary to continue to improve the readiness of single technologies, strengthen the integration of technology and system, carry out integrated innovation, so that the overall technology series can achieve the design, operation and processing capabilities that meet the needs of the task, and optimize and develop in the direction of the best application benefit in the system life cycle.

DownLoad:

DownLoad: