-

传统污水处理“以能消能,污染转嫁”。为实现污染物的转化、去除,污水处理厂会消耗很多电能、药剂,这与能源循环利用、碳中和等可持续发展目标背道而驰。为此,国内外学者均在利用和回收污水潜在能源方面开展了积极研究。其中,北欧国家的实践探索较早,在污泥厌氧消化产甲烷(CH4)并热电联产(combined heat and power,CHP,即利用热机或发电站同时产生电力和有用的热量,可减少过程中的蒸汽热量损失),以及余温热能利用等方面的能源与资源回收技术积累了丰富经验。

芬兰旧都图尔库市(Turku)位于现首都赫尔辛基以西170 km的波的尼亚湾畔,为芬兰第二大海港和重要工业基地。图尔库市市区面积24 km2,城市人口24×104人。该市计划至2029年全面实现碳中和目标,这就要求所有企业按照《能源效率协定》中所规定的目标,不断提高可再生能源使用比例[1]。该市Kakolanmäki污水处理厂为能源利用和热能回收相结合的典型案例,并实现了能源向外供热,是一座“能源工厂”。该厂的污水潜能利用与图尔库市的气候战略目标密不可分。由于实现了向外供热,该厂的能源利用方式可让图尔库市的可再生能源供热比例从22%提高至30%[2]。

基于前期本课题组已经建立的污水处理厂能量衡算(包括化学能、热能以及太阳能等)方法和碳足迹(直接碳排和间接碳排放)评价体系[3-4],对Kakolanmäki污水处理厂的污水潜能(热能及化学能)回收与余热利用技术进行了核算评估,揭示该厂从污水处理厂成功转型为“能源工厂”的技术路径,并运用碳足迹模型核算其污水处理工艺与能源回收环节的碳减排量,确定其整个运行中的碳足迹,以期为国内污水处理厂探索高效能源利用、实现碳中和运行提供参考。

-

图尔库市污水处理有限公司(Turun Seudun Puhdistamo Oy)将一处位于地下、空间约471 000 m3的废弃岩石场改造成为Kakolanmäki地下式污水处理厂,于2009年1月1日建成并投入运行。目前,该厂承担了图尔库市及其周边14个城镇的市政污水及其工业废水处理,服务人口近30×104人,取代了原先的5个老、旧、小污水处理厂。该厂平均进水量为89 280 m3·d−1,2020年污水处理总量达32 587 333 m3·a−1[5]。

Kakolanmäki污水处理厂设计流量最大处理负荷为144 000 m3·d−1,平均流量120 000 m3·d−1;BOD7 22 000 kg·d−1(折算成BOD5为20 823 kg·d−1),COD 52 000 kg·d−1,TP 760 kg·d−1,TN 4 200 kg·d−1,SS 33 000 kg·d−1。目前,实际进水COD负荷为设计值的102%,TP、TN与SS分别为设计值的76%、105%和73%[5]。该污水处理厂运行稳定,平均进出水水质指标全部达到当地标准[5, 6](见表1)。

-

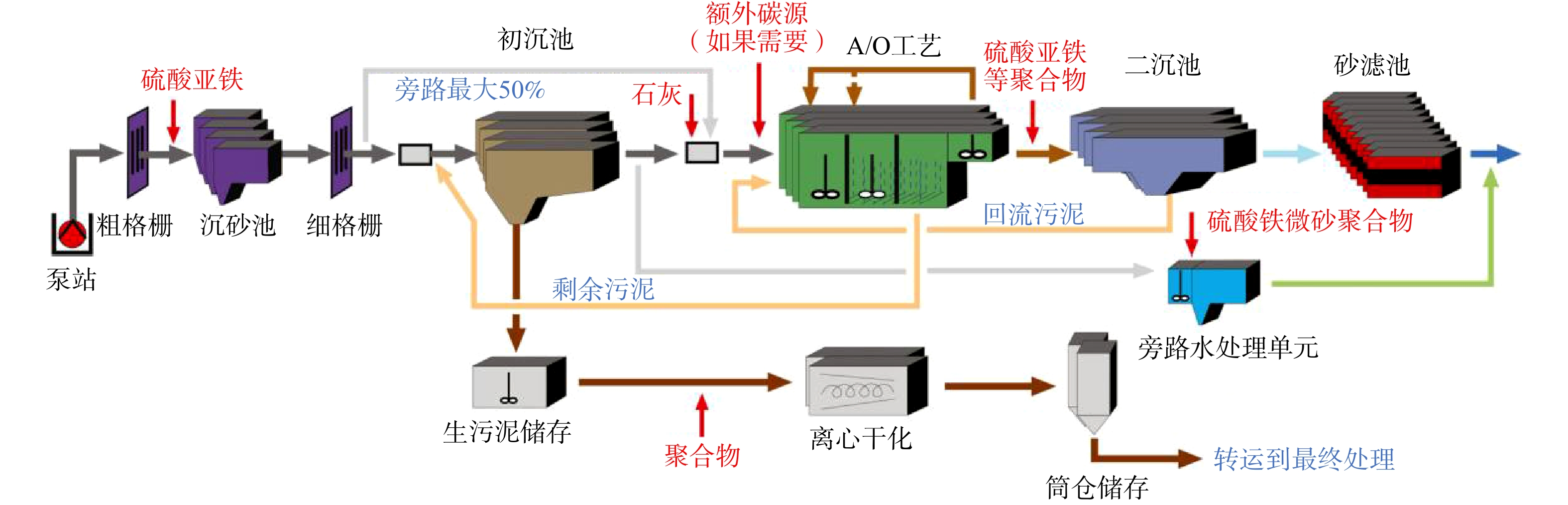

Kakolanmäki污水处理厂处理工艺主要包括机械、化学和生物处理3个单元,有4条平行处理线,水处理工艺流程[7]如图1所示。

1)初级与一级处理。进水泵站从污水处理厂进水管道最低点将污水提升至相对标高(以进水管道最低点为基准)为11 m的初级与一级处理单元,主要包括粗/细格栅、沉砂池、初沉池。其中,泵站能耗约为1 786 MWh·a −1。曝气沉砂池分离污水中的油脂与砂砾,油脂被送往废物处理中心进行回收利用。需要指出的是,由于后续生物处理A/O工艺不具备生物除磷功能,故进水在通过粗格栅后即投加硫酸亚铁进行除磷。此处选择铁盐是由于相较于其他化学药剂,铁盐对微生物的代谢作用影响较小[8]。后续水流离开生物池进入二沉池时也会再投加硫酸亚铁,使得 TP去除率高达99%。在初沉池形成的化学磷沉淀污泥与曝气池排放至此的剩余污泥混合后从污泥斗中被泵入生污泥储泥池,再经离心脱水后被运送至污泥处理中心进行厌氧消化处理。

2)生物处理。生物处理段采用传统活性污泥法缺/好氧工艺(A/O)。实际运行中,进水亦可跨越初沉池直接引入曝气池,以获得充足的碳源,并根据碳源需求调整跨越初沉池直接进入曝气池的水量。因此,一般无需投加外部碳源强化反硝化脱氮,工艺的生物总氮去除效率即可达86%。不考虑厌氧池,工艺主要通过前端及二沉池前投加硫酸亚铁等药剂来除磷,出水TP去除率可达到99%。

所有二沉池污泥全部回流至曝气池,剩余污泥随曝气池排出。从曝气池排出的混合液进入初沉池,相当于将初沉池当作A/B法的A段,以吸附部分溶解或胶体状的有机物(以COD计),一并与初沉污泥(SS+沉淀磷污泥)混合排出,离心干化后送至污泥处理中心进行厌氧消化处理。

3)深度处理。二沉池出水通过升流慢速砂滤池进行深层过滤。滤层由0.5 m石英砂和1.0 m Filtralite Clean MC 2,5-4过滤材料(主要为烧焦粘土和浅砾石)组成,最大流量为13 759 m3·h−1。过滤净化后的出水直接排入附近港口海域。砂滤池不仅可保证出水水质稳定达标,也能去除污水中大部分细菌及病毒等,以防止流行疾病传播。

4)旁路水处理单元。在每年3月和4月融雪期间和夏季暴雨洪峰流量期间,污水处理厂的日流量会增加2倍,每小时流量会增加5倍。为保证污水处理厂运行的可靠性和抗冲击负荷能力,该厂在初沉池(设计容积为16 000 m3·h−1,即生物池与旁路水处理单元容积之和)后设置了2条旁路水处理单元,以应对洪峰流量。当洪峰流量超过设计负荷时,部分进水会溢流至单独旁路水处理单元。旁路工艺由2台Actiflo®装置组成,这是一种紧凑的超高速澄清工艺,具有沉降速率高、停留时间短、整体占地面积小等优点。该技术除使用常规聚硫酸铁等絮凝剂,还会投加微砂以帮助絮体形成、加速沉降[9]。

-

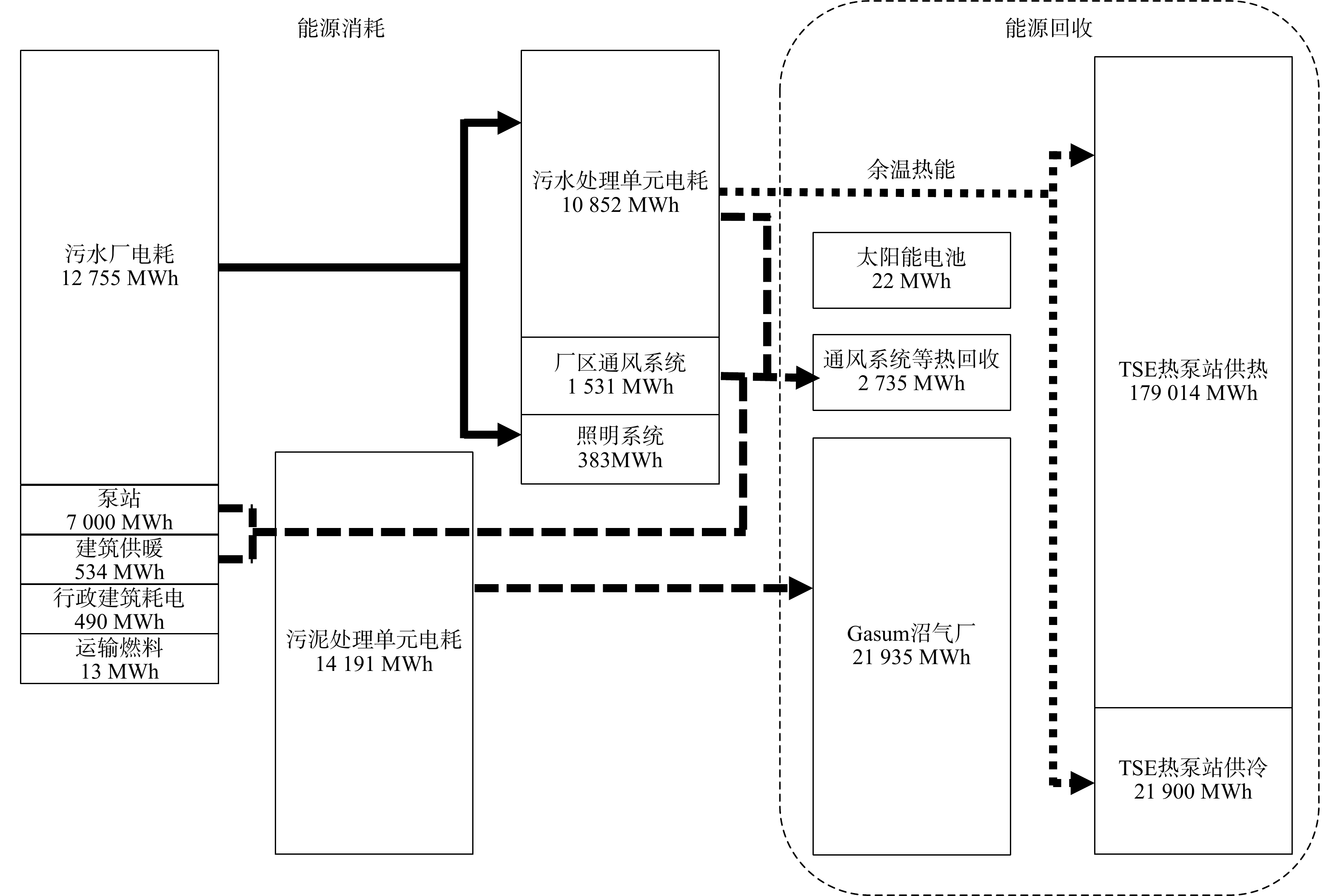

2020年,Kakolanmäki污水处理厂综合能耗为35 GWh·a−1,共产能225 GWh·a−1,即产能已超过能耗的6倍[5]。该厂主要能量来源为污水出水余温热能与剩余污泥厌氧消化产甲烷,并采用热电联产的能源利用和资源回收体系,可最大限度利用热量并减少过程损失;该厂还利用太阳能光伏板产电,并从通风管道、空气压缩机、泵站冷却水中回收余热。通过热能回收模型核算该厂的热能,并分析化学能的回收,对该厂能量回收及其平衡模式进行了评估。

-

Kakolanmäki污水处理厂采用传统污泥厌氧发酵产甲烷并热电联产(CHP)方式回收化学能,在完成资源和能源回收的同时实现对污泥的处理、处置。

污水处理厂污泥主要由初沉混合污泥(含曝气池剩余污泥)、旁路水处理单元沉淀污泥组成。混合污泥被泵入污泥储存池后,再投加聚丙烯酰胺(PAM)调节后进行离心脱水,至含水率72.8%[5]。单位污泥(以总固体计,TS)中的PAM投加量为5.3 kg·t−1。2020年,该厂共输送37 871.5 t·a−1脱水污泥至Gasum沼气处理厂进行厌氧消化处理。在沼气厂,脱水污泥经过无害化处理、堆肥、厌氧发酵产沼气等流程,产生的沼气经CHP用于该地区供暖和发电。部分处理后的污泥被加工为肥料制剂,或用作土地改良剂。

核算污泥厌氧消化产能和污泥处理、处置全流程能耗,2020年该厂的厌氧消化产能达到21.9 GWh·a−1,而处理污泥运行耗能(包括污泥运输)为14.2 GWh·a−1。即该厂污泥产沼气加CHP过程产生的能量足够维持污泥处理加热、搅拌及污泥运输等过程的消耗,且尚有一定能量盈余(7.7 GWh·a−1)[5]。

-

Kakolanmäki污水处理厂从通风管道、空气压缩机等处回收的余热可用于补充其自身的能耗;而从污水余温热能回收的热量可向外供热,为当地近15 000户家庭集中供暖(平均约200 GWh·a−1,占芬兰图尔库市供热量的14%),夏季用于区域制冷(平均约25 GWh·a−1,占该区域制冷量的90%)[10]。

-

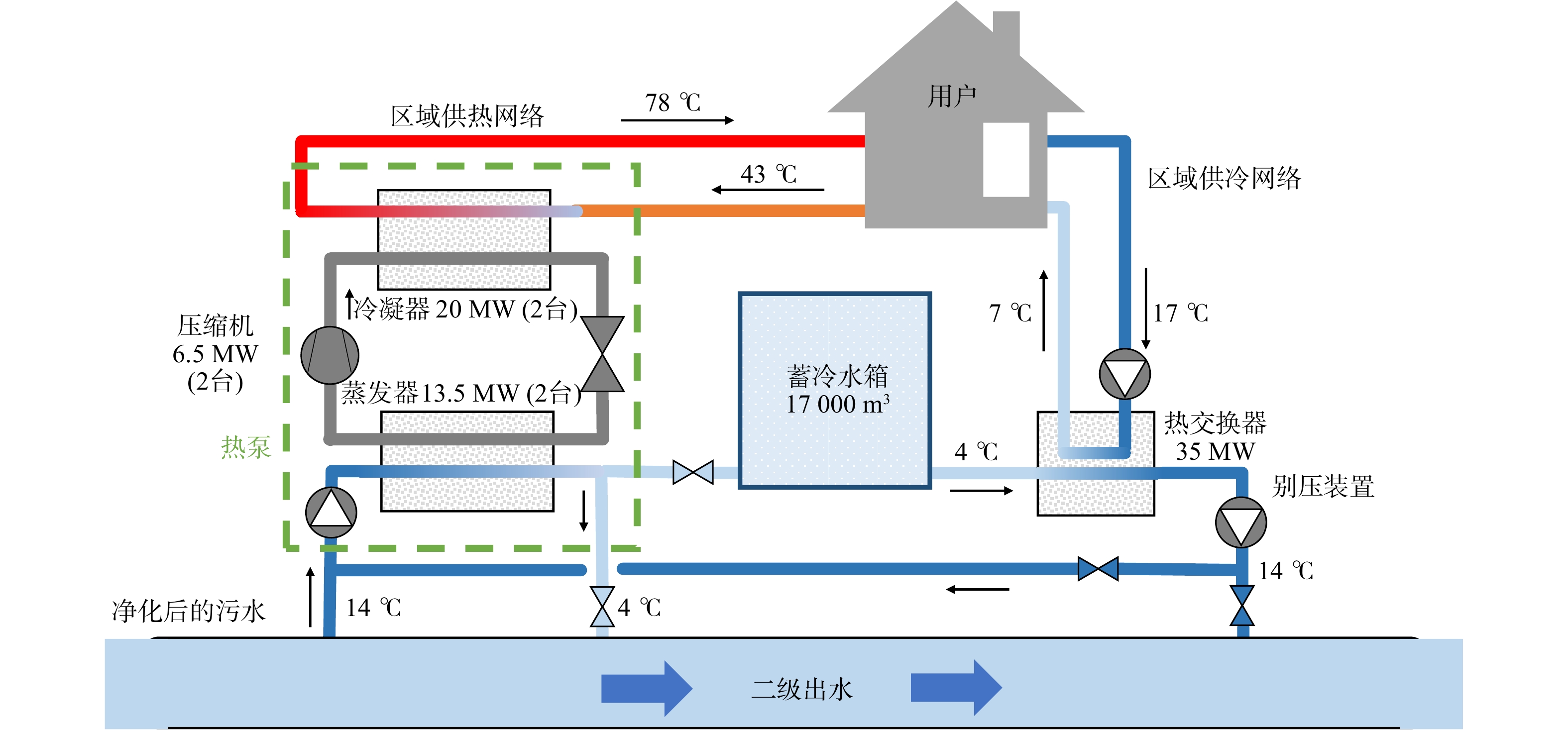

Kakolanmäki污水处理厂的热能回收由位于地下岩洞厂区内的水源热泵交换站完成。该泵站由图尔库市能源生产有限公司(Turun Seudun Energiantuotanto Oy)负责运营,以该厂二级出水为热源以回收余热,为厂区和周边地区供热(工作9个月,服务人口大于整个城市人口的10%)和制冷(四季常开,但集中于夏季3个月,为周边部分医院、商场、写字楼服务)。污水处理厂二级出水平均温度为14 ℃,提取后平均温度降低5~10 ℃[11],接近排放水体的环境温度,可有效保护附近海域的生态环境。

如图2所示,热泵站采用2台大型集中式水源热泵(瑞士Friotherm AG公司)进行热交换,每年平均抽取2×107 m3(61%处理水量)处理后的出水[11]。平均能效比(coefficient of performance,COP)反映了能量与热量之间的转化效率。该热泵的COP为3.6~3.8。通过高效水源热泵交换出约80 ℃的热水用于供热。由于还需对当地几个医院,以及商场和写字楼持续供冷,热泵旁配备了一个17 000 m3蓄冷水箱,通过水蓄冷技术(cold water accumulator,CWA)储存热交换产生的部分冷却水,用于平衡供冷需求高峰时的波动。热泵设计参数[12]见表2。

-

根据该厂热泵运行参数,采用本课题组建立的热能回收模型[3]对余温热能回收潜能进行核算。污水中所赋存的理论冷/热量可采用该模型公式和参数进行核算,并与实际产能比较,以核对模型理论计算回收热能。

污水中所赋存的理论冷/热量可用式(1)计算。

式中:A表示城市冷/热量,kJ;M表示污水质量,kg;ΔT表示污水进出提取温差,℃;C表示污水比热容,取4.18 kJ·(kg·℃)−1。

根据COP的定义,可推导出热泵实际供热量/制冷量的变形计算公式(见式(2))。

式中:AH/C表示热泵总供热量/制冷量(下标H/C分别代表供热/制冷工况),kJ;W表示热泵所消耗电能对输出热能的贡献值,根据COP计算。

根据表3,取平均COP(能效比)为3.7、平均提取温差8 ℃,热交换水量取实际提取出水量为2×107 m3(按年总出水量61%计)。计算得出的理论热能回收潜能为183.9 GWh·a−1,与该厂热泵站输出实际热能179.0 GWh·a−1基本吻合。

-

由于2020年该厂污水处理单元能耗为12.76 GWh·a−1,根据年处理污水量计算,即污水处理工艺的单位电耗为0.39 kWh·m−3。汇总该厂污水和污泥处理单元的能源回收路径如图3所示,其他环节能耗与产能数据见表4。

由表4可知,Kakolanmäki污水处理厂平均耗电总量为35.244 GWh·a−1,而通过各种形式能源回收的总量高达225.61 GWh·a−1(热能+电能),大于运行能耗(热能+电能)的6.4倍,即耗能仅为产能的16%。其中,回收余温热能用以供热/制冷能量的占产能的比例最大,近90%,为产生能量的主要来源;而污泥厌氧消化的产能占比不到10%,虽可满足全厂运行能耗的62%,但意味着仅靠污泥厌氧消化产还难以实现能源中和运行的目标。以上能量平衡数据与本课题组根据我国污水处理行业相关情况匡算出的结果几乎一致,即城市污水中化学能约占污水总潜能的10%,而污水潜能的90%由余温热能产生[12]。因此,有效开发利用污水余温热能确实是污水处理厂实现能源回收的关键。

-

1) Kakolanmäki污水处理厂的设计优势使其能量利用率较高。厂区不仅位于图尔库市中心,而且置于地下岩洞内,出水回收余热可直接接入图尔库市完善的热力管网,用于周边住宅区集中供暖、制冷。其供热半径基本处于水源热泵的有效半径(3~5 km)内,输送热损耗降至最低。更重要的是,供热使用后的回水再循环回热泵用于热交换加热,而未直接排水,使得热利用效率倍增。

2)热泵提取温差大(平均为5~10 ℃)使其低品位热能利用率高。低品位热源条件选择取决于当地气象、水文地质等条件。芬兰冬季严寒漫长,夏季温和短暂,出水处附近海域温度通常在4 ℃左右,而污水处理厂进水水温冬季为7 ℃、夏季达20 ℃,平均提取温差达8 ℃,较常规4 ℃提取温差拥有更多低品位热能,这部分热能的利用率较高。

3)配置集中式大型热泵(Valor Partners Oy,2016年)[12]使供热系统中余热利用效率较高。污水处理厂内热泵余温热能提取环节采用了2台unitop 50FY大型热泵,为最先进的热泵技术,供热端输出热水可达90 ℃。这种集中式大型热泵相较于分散式小型热泵系统的运营成本更低、供热效率更高。

4)政府与企业协同参与保障了余热回收项目的实施。该厂热能大规模应用的实现主要取决于市政部门与各行业的共同参与,这是当地市政府及不同运营商之间积极协调使得污水余热回收供热项目得以落实的关键。

-

Kakolanmäki污水处理厂借助热能与化学能回收已实现能源的回收利用,但运行过程中污水处理厂能耗与物耗等直接关系到对碳排放的影响。通过本课题组建立的碳足迹模型[4]对该厂碳排放量和碳汇情况分别进行核算,并衡算其碳足迹。

-

碳足迹模型[4]中污水处理厂的碳排放主要分为两部分:直接碳排和间接碳排。表5为Kakolanmäki污水处理厂气体排放监测统计数值[5]。其中,二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)为《京都议定书》所规定的温室气体[13],为污水处理厂直接碳排的主要贡献者。一般认为,除非COD中含有大量化石碳(CO2 fossil)成分,污水中COD转化为CO2是生源性(CO2 bio)的,不计入碳排放计算[14]。因此,以下温室气体的核算仅考虑CH4和N2O。

污水处理厂运行过程会消耗大量电能,其生产过程会间接产生CO2,应纳入污水处理厂间接碳排放核算清单。根据当地碳中和政策,Kakolanmäki污水处理厂的运营、TSE热泵站和Gasum沼气厂处理污泥用电均购买自清洁能源生产电力,且污泥运输燃料为污泥厌氧消化生产的沼气。因此,将污水处理厂运行电耗等间接碳排放及计为零。

除污水处理厂的运行产生电耗外,污水/污泥处理过程中使用不同化学药剂在生产和运输过程中也会产生间接碳排放,应纳入污水处理厂碳排放计算[4]。药耗碳排主要受原料生产、加工工艺等影响[15]。为实现碳减排,该厂自2012年开始将原先投加的氢氧化钙改为碳酸钙,以维持系统碱度,使得因药剂核算得到的CO2间接排放量降为原来的1%,大大降低了间接碳排。

赫尔辛基环境服务机构(Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut, HSY)的监测结果表明[16],Kakolanmäki污水处理厂2020年全年实际总碳排放量(以CO2当量计)为10 712 t,各部分碳排放量的核算数据[11]见表6。

-

Kakolanmäki污水处理厂主要通过出水余热回收及厌氧消化回收热/电实现碳减排(见表7)。根据当地环境报告测算,若TSE热泵站供能可直接替代化石能源(如煤、天然气等),图尔库市至少可减少碳排放量(以CO2当量计)约5×104 t·a−1[17]。实际TSE热泵站回收热能碳减排量(以CO2当量计)为11 402.4 t·a−1,该热能主要替代当地清洁能源供热(由Orikedon生物能源供热厂供热,主要采用废木料、农业副产物等作为燃料,为图尔库市提供约1/6的供热量[18]),因此,基本不涉及碳排放(所排CO2乃生源性)。Gasum沼气厂以CHP形式利用产能,主要替代当地化石能源(柴油)发电,因此,存在碳减排削减效益,(以CO2当量计)为−24 128.5 t·a−1。综上所述,Kakolanmäki污水处理厂回收热能与化学能所产生的碳减排效益(以CO2当量计)为−35 642.9 t·a−1。

-

基于碳足迹与能量回收数据,对污水处理厂碳中和进行评价,将上述碳排放与碳减排数据汇总于表8,得到该厂2020年实际碳排放量(以CO2当量计)为10 712 t·a−1,而碳减排量(以CO2当量计)达−35 643 t·a−1。由于碳减排量高于碳排放量,故该厂不仅已实现碳中和(碳中和率达333%)运行,且已累计−24 931 t·a−1可交易碳汇额(以CO2当量计)。

碳中和与能源回收的概念常常被混为一谈,而分析此案例可知,该污水厂实现碳中和是依靠TSE热泵站回收热能及其贡献的碳汇,并非依靠污水处理工艺实现的能源回收。因此,在对国内污水处理厂运行进行碳中和或能源回收评价时,不应把两者简单的等同起来。

Kakolanmäki污水处理厂的案例也进一步表明,TSE热泵站回收的热能贡献占比巨大,实现了该厂的能源回收,同时产生的巨大碳汇使得该厂的碳排放为负值。

-

由芬兰Kakolanmäki污水处理厂运行实践表明,污水处理厂实现碳中和运行的关键在于出水中大量余温热能的回收,这点经验值得借鉴。如北京高碑店污水处理厂数据表明[19],该厂全年可提取平均温差为4 ℃,流量为339×106 m3·a−1,说明其理论潜热为Kakolanmäki污水处理厂的8倍。因此,应充分认识并合理利用污水余温热这一体量巨大的低品位能源,合理设置其回收利用方式(冬季为周边地区供暖等),并协调市政部门与各行业的运营,则可使污水处理厂实现能源回收及碳中和运行。希望通过分析芬兰Kakolanmäki污水处理厂的案例,为国内学术界提供参考。

Analysis of energy recovery and carbon neutrality for the Kakolanmäki WWTP in Finland

- Received Date: 15/06/2021

- Available Online: 10/09/2021

-

Key words:

- carbon neutrality /

- energy neutrality /

- thermal energy /

- water source heat pump /

- energy factory /

- carbon sink

Abstract: Sustainability is an orientation of future wastewater treatment, in which carbon-neutral operation plays a key role. Energy recovery has been achieved via combined heat and power (CHP) technology based on CH4 production by anaerobic digestion, and thermal energy recovery at some wastewater treatment plants (WWTPs) in Northern Europe. The practical experience from the WWTP at Kakolanmäki in Finland demonstrates that the plant can not only meet the strict effluent discharge standards but also achieve the goal of both energy and carbon neutrality via recovering thermal energy from the effluent and even become an energy factory by supplying heat and electricity to the society, up to 6.4 times the energy consumption of the plant. Among all the recovered energy including anaerobic digestion of excess sludge and solar energy, the thermal energy from the effluent has the maximal potential, up to almost 90% of the totally recovered energy, whereas anaerobic digestion plus combined heat and power (CHP) takes a share less than 10%. The recovered energy can not only make the plant achieve carbon-neutral (333% in the carbon-neutral efficiency) operation but also can produce a huge carbon sink, up to 24 931 t CO2-eq·a−1. The practical operation of the plant reveals that realizing carbon-neutral operation of WWTPs is achievable, and the key lies in recovering the thermal energy from the effluent. The case study of the Kakolanmäki WWTP provides reference for exploring efficient energy recovery and realizing carbon neutral operation at WWTPs in China.

DownLoad:

DownLoad: