-

岩口水库位于义乌市上溪镇岩口村,总库容3.59×107 m3,是一座以供水为主,结合灌溉、防汛、发电等综合利用的中型水利工程。岩口水库作为义乌市最重要的饮用水水源地之一,承担着上溪镇、义亭镇和城西街道部分区域的供水任务,其水质安全对缓解义乌市水资源紧缺具有重要的社会和经济意义[1-2]。岩口水库水质长期处于中度富营养化水平,已间歇性暴发藻华。此问题会损害水库生态系统的健康,更威胁到了供水区居民的饮用水水质安全。在每年5—9月藻华暴发期,易引发义乌市城市供水危机,形势较为严峻[3-4]。由于岩口水库长期受农村点源、农业面源等外源污染输入和底泥内源污染物释放的综合影响,水库水质长期以来无法改善,富营养化程度日趋严重[5-7]。

2019年5月中旬,岩口水库再次暴发藻华,当地采取应急控制措施后藻华现象暂时得到控制[8-10]。但由于缺乏长效治理机制,岩口水库水质依旧难以提升。如何通过科学合理、经济高效的综合治理措施彻底解决岩口水库水质提升与安全保障问题,已成为义乌市政府有关部门迫在眉睫的需求。同时,作为义乌市最重要水源地,岩口水库能否成功实现水库水质长效提升,切实保障饮用水供水安全,将对构建义乌市“五水共治2.0”治水工作的长效模式至关重要。

本研究以岩口水库上游村庄为对象,结合实地调研和采样分析,揭示当地农村污水收集系统水质和水量变化规律及点源污染对水库水质的影响,提出构建多级生态系统净化溢冒水和污水管网监管与改造对策,以期为我国长三角地区及有类似农村点源污染问题的地区提供参考。

HTML

-

2019年5月—2020年7月,本课题组对岩口水库上游25个自然村的水资源利用情况和点源污染问题展开调研(北纬29°17′至29°21′,东经119°52′至119°56′)。经调研发现,当地农村整体经济水平较好,水冲厕和淋浴设施配备齐全,自来水管网普及率达80%以上,但大多数村民仍习惯将免费的水库水或地下水作为供水来源,加之村民节水意识不强,导致大量洁净水直接流入下水道并最终进入污水管网的现象广泛存在。

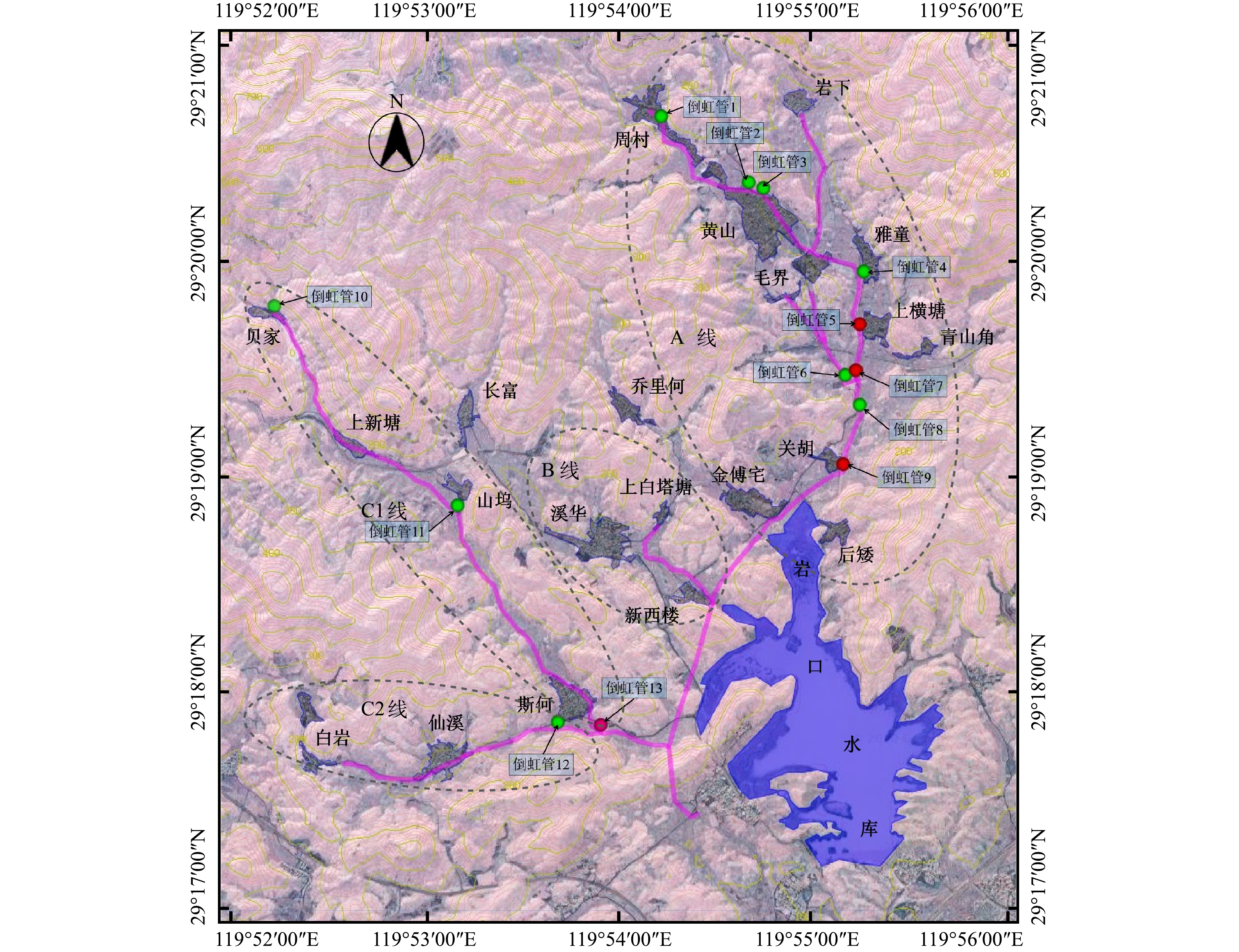

调研结果表明,除长富、乔里何、青山角3个自然村自建有污水处理终端外,其余22个自然村所产生的生活污水均由污水管网系统直接或间接收集,管网总长度约85 000 m。根据干管走向、村落分布以及地形特征,将集水区内污水管网系统分为4条主要管线(见图1):A线收集周村、黄山1~5村、岩下等13个自然村的生活污水,该管线所涉地形和村落较为复杂,沿线设有8条过河倒虹管,其中倒虹管5、7、9所接检查井在持续降雨条件下会出现溢冒现象;B线收集上白塔塘、溪华和新西楼3个自然村的生活污水,并与A线汇合形成主线;C1线收集贝家、上新塘、山坞和斯何4个自然村的生活污水;C2线收集白岩、仙溪2个自然村的生活污水;C1线与C2线在斯何村村口所设倒虹管13的检查井处汇合,该检查井在持续降雨条件下同样会出现溢冒现象,汇合后的管线最终汇入主线输送至下游污水厂进行处理。

-

分别于晴天和雨天对调研过程中发现的4处易发生溢冒的倒虹管检查井(倒虹管5、倒虹管7、倒虹管9、倒虹管13)和主线末端检查井水样进行采集。本研究中的水样采集参考《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)进行,每个采样点分别采集500 mL水样,装入干净的聚乙烯样品瓶,密封后置于4 ℃保温箱中保存,并运送回实验室进行水质分析。采集的水样主要分析COD、

NH+4 -N、TN、TP 4项指标。其中,COD参考《哈希水质分析手册(第5版)》采用消解比色法进行测定;营养盐指标的测定依据国标方法[11],NH+4 -N测定采用纳氏试剂分光光度法,TN测定采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,TP的测定采用钼酸铵分光光度法。 -

采用实地调研的人口数据和人均生活污水产生量推算水库上游集水区农村生活污水日产生量[12-13]。计算公式见式(1)。

式中:Q(Σ)为水库上游集水区农村生活污水日产生总量,m3·d−1;Ni为集水区第i村统计的人口,人;

ˉq 为调研所得集水区农村人均生活污水产生量,取157 L·(人·d)−1。采用污水管道液位数据测算晴、雨天水库上游集水区农村污水管网流量[12-13],其计算公式见式(2)~(6)。

式中:Q为所测污水管流量,m3·s−1;A为所测污水管有效过流面积,m2;v为所测污水管过流流速,m·s−1;R为所测污水管水力半径,m;d为所测污水管直径,m;h为所测污水管液位高,cm;θ为所测污水管充满角;n为所测污水管粗糙系数,取值0.014;I为所测污水管道水力坡降,取值0.003 3。

污水在倒虹管内的流动动力来自上、下游管道的水位差。因水位差导致的重力差使污水在流动过程中克服了沿程损失和局部损失。采用管道满管流量公式(式(7))和管道水力计算公式(式(8))估算倒虹管最大过流流量[12-13]。

式中:Qm为第m条倒虹管最大过流流量,m3·s−1;dm为第m条倒虹管,m;Hm为第m条倒虹管上、下游管道管底标高差,m;vm为第m条倒虹管过流流速,m·s−1;im为第m条倒虹管每米长的沿程损失,取0.003 05;lm为第m条倒虹管管道长度,m;ζ1m为第m条倒虹管进口局部损失系数,取0.5;ζ2m为第m条倒虹管出口局部损失系数,取1.0;g为重力加速度,m·s−2。

1.1. 研究区域概况

1.2. 样品采集与水质分析方法

1.3. 管道水量测定与水力计算方法

-

按当地村镇人口统计数据,水库集水区内常住人口为8 881人,占户籍总人口的65.48%,村民多以45岁以上中老年人为主。调研过程中通过当地村委和农户反馈的用水情况,统计得到人均日用水量为200 L(87~326 L)。该水平已超过《农村生活饮用水量卫生标准》(GB 11730-1989)中第Ⅲ分区上限(100~180 L·(人·d)−1)。调研中还发现,冬季村民的洗浴频率约为每6天1次,而夏季的洗浴频率提升至每天1次,衣物洗涤频率也随季节变化明显提升。通过对98个村户的用水量进行统计分析,得到集水区农村人均生活污水产生量为157 L·(人·d)−1。

根据上述调研数据,结合式(1)对水库集水区农村污水产生量进行了估算,结果如表1所示。水库集水区内25个村庄的生活污水产生量为1 394.32 ~ 2 129.39 m3·d−1。除长富、乔里何和青山角3个村有自建水处理终端外,其余22个村每天产生的1 264.48~1 920.11 t生活污水均通过污水管网系统进行收集。

-

由于村民用水习惯和统计误差的影响,采用人口数据估算的生活污水产生量无法准确反映管网系统收集的污水量,所以结合水库集水区上游管网的历史液位资料,对污水管网进行液位标定,再根据式(2)~(6)测算22个自然村晴、雨天污水管网的收集量,结果如表2所示。

晴天管网收集到的生活污水总量为4 720.70 m3·d−1。其中,A线收集到的生活污水量占管网收集总量的72.19%;B线、C1线和C2线收集到的生活污水量占比较小,分别为8.27%、11.27%和8.27%。在强降雨天气条件下,污水管网总流量为18 715.99 m3·d−1,其中,A线管段较长且地势较为复杂,雨水汇入量较多,该管线流量占比为62.47%,其次为B线和C1线,流量占比分别为16.24%和13.26%,C2线由于地势平缓且管段长度较短,其流量占比最少,为8.02%。

-

水库集水区近1/3的村民白天在市区工作,傍晚下班后回村里生活。由此可推测,每天傍晚后会出现污水排放量的峰值,且污水中氮、磷等主要污染物的峰值也会随之出现。鉴于此,课题组对水库集水区内主线的水质水量变化情况进行了24 h监测,结果如图2所示。由图2可知,村民的生产生活活动对污水流量起到决定性作用,水量变化受到村民们生活习惯、生产类型、天气状况的影响。监测期内,干管中污水总流量波动范围大(60.23~192.35 m3·h−1),呈现中午、傍晚高,午后、深夜低的周期性变化。分段来看,夜间22:30—04:30水量保持低位;早上05:30水量开始增加并明显高于夜间;中午11:30出现流量最高峰值(192.35 m3·h−1);监测日的天气状况为晴,炎热的夏季导致午后村民的生活活动趋于停止,气温最高的13:30—15:30水量降至一日的最低点(15:30时流量为60.23 m3·h−1);傍晚17:30和晚上20:30出现2次较小的峰(分别为131.95 m3·h−1和121.58 m3·h−1);20:30以后,水量逐渐降低。

水质监测数据表明,COD为29~81 mg·L−1,除中午和傍晚COD稍高,其余时间段均低于污水处理厂一级A排放标准(见图3(a))。

NH+4 -N为3.53~6.01 mg·L−1,与COD的变化规律相似,仅中午10:30—12:30、傍晚17:30、深夜23:30—00:30这3个时间段内NH+4 -N略高于污水处理厂一级A排放标准(见图3(b));TN为4.78~8.06 mg·L−1,远低于污水处理厂一级A排放标准(见图3(c));TP为0.68~1.08 mg·L−1,略高于污水处理厂一级A排放标准(见图3(d))。造成水库上游村庄污水管网水质浓度低、水量大的原因,主要有以下3点。1)各村庄已基本建立了完善的污水收集系统,但由于长久以来形成的用、排水习惯,村民往往会将含有污染物的洗涤污水和厨房废水就近排放至路面或池塘,同时,因大部分农户家庭使用免费的水库水作为生活水源,故节水意识差,使大量“干净”的水流入污水管网,最终形成“净水入管,脏水入塘”的现象;2)水库上游村庄处在地形复杂的丘陵山区,汇水区内山涧溪流较多,部分山涧溪流可能通过明渠或暗沟源源不断流入污水管网,同时,由于管网设施缺陷等原因导致污水外渗、地下水涌入;3)义乌个体企业较为发达,很多村内存在小作坊,由于这些小作坊24 h均从事生产加工活动,并且监管较为困难,故产生的较低浓度的生产废水可能通过下水道排入污水管网系统。

-

目前,水库上游农村点源污染问题主要体现在“排”、“收”、“输”这3个方面。“排”是指村民未形成良好的用、排水意识和习惯,在造成水资源浪费的同时,将洗衣做饭产生的生活污水就近排放在路面或池塘;“收”是指各村庄内部 雨、污水收集系统不健全,管道混接、错接、漏接现象较为严重,直观的表现为晴天漏污水,雨天混雨水;“输”是指输送污水的干管在强降雨天气条件下往往出现倒虹管排水不畅、检查井溢冒的现象。

1)村民节水、排水意识不强。水库上游25个村庄自来水基础设施均相对完善。自来水基本上管网到户,用水较为方便,而大部分村户均使用来自水库的免费水源。以免费供应为主的供水形式弱化了村民的节水意识是库区居民用水量较大的原因之一。实地调研中有村干部表示,因山上水库免费供水,村节水意识普遍不强,称“一个西瓜就能洗掉一吨水”。

另一方面,水库集水区农村人口分布广而且分散,常住人口以45岁以上中老年为主。由于多年形成的用水习惯,大多数村民仍倾向于在村内池塘或者溪流边洗涤衣物和蔬菜。这就导致氮磷等大部分污染物通过散排的途径直接进入水塘、溪流等地表水系统,最终汇入岩口水库。同时,村内早期的自建房未建立完善的排水系统,一些没有防渗作用的化粪池污水大多渗漏到地表水和地下水中,对周边水环境形成污染。

2)村庄内部的雨、污水收集系统问题较多。各村庄内部的管网收集问题主要体现在管网设施缺陷、雨水体系不健全、污水管道错接漏接3个方面。管网设施缺陷主要表现为管道破损、检查井渗漏(见图4(a));雨水体系不健全主要表现为雨水管渠接入污水管、污水检查井偏低导致地表雨水混入(见图4(b)、(c));污水管道错接漏接表现为厨房洗衣污水直排、污水混入雨水管(见图4(d))。

截至2020年6月,水库上游22个村庄共存在323处污水收集系统的问题,涉及到管网缺陷问题的有87处,黄山1~4村、上横塘村和白岩村问题较多;涉及到雨水体系不健全问题的有100处,黄山1~5村、上横塘村问题较多;涉及到雨污合流问题反弹的有136处,上横塘村较为严重;涉及到管道错接漏接问题的有136处,黄山1村、黄山4村、上横塘村和溪华村较为严重。

3)倒虹管排水不畅,雨天检查井溢冒频发。经实地调研,水库上游管网系统共在13处设置倒虹管。其中,有4处倒虹管检查井或倒虹管上游地势较低的检查井在强降雨天气出现溢冒现象。倒虹管检查井出现溢冒的原因是上游水量过大,倒虹管过流水量较小。通过管道水力计算(根据式(7)~(8)),对整个管网系统的13处倒虹管的最大限流量进行估算,并以此计算结果同管段流量做比较,初步估算倒虹管溢冒量。

依据实地调研及计算结果(见表3)可知,倒虹管1、2、3、4、6处于A线上游或村庄支管处,倒虹管10、11、12所属管段过流流量均远低于各倒虹管限流量,即使出现强降雨天气,以上8处倒虹管检查井发生溢冒的风险也极小。倒虹管6由于上下游管段管底标高的高差较大,发生溢冒现象的概率也相对较小。倒虹管8所属管段过流量略低于倒虹管限流流量,若发生强降雨天气,有发生管网溢冒的可能。倒虹管9、13在现场调研的过程中常发生溢冒现象。而计算结果显示,管段过流流量未超过倒虹管最大限流量,可能的原因有2个方面:1)这2处倒虹管所属管段有地下水或其他水源汇入;2)倒虹管上、下游管底标高与设计标高可能不符而导致计算结果出现误差,未来需要进一步调研分析该两处倒虹管溢冒原因。经计算,倒虹管5和倒虹管7会出现溢冒现象,这2处检查井溢冒量分别为0.004和0.007 m3·s−1。按此溢冒量和溢冒水质(TN为2.9 mg·L−1,TP为0.91 mg·L−1)进行计算,若持续降雨4 h,这2处溢冒井对环境贡献的氮(TN)负荷分别为167.6 g和292.329 g、磷负荷分别为52.42 g和91.72 g。

-

1)强化政府相关部门监管力度。当前各村庄均已建立了完善的供水系统和污水收集系统,但由于长久以来形成的用水生活习惯,绝大多数村民仍然习惯于将生活污水散排于周边的水塘或溪流;另一方面,由于水资源免费,村民节水意识不强,大量干净水从水龙头直接流入下水道进入污水管网。因此,要提升农村水环境质量首先应改变村民用、排水习惯,政府相关部门应建立完善的用、排水制度,制定相应的监管措施,引导村民形成良好的用、排水习惯,确保“污水不进塘,净水不进网”。

2)构建多级生态系统净化溢冒水。对暴雨天溢冒点进行的水质检测结果表明,除TP浓度略高于污水厂一级A排放要求外,其他污染物指标均低于一级A排放标准。可在溢冒点附近按照径流流向构建“分散排水沟—汇流支沟沟渠—干沟—滞留塘—湿地—河道”的多级生态塘(湿地)系统[14]。核心是通过构建生态排水沟、植被过滤带和湿地系统处理污水,通过土壤/基质吸附、植物吸收、生物降解等作用,降低进入下游水体中的氮磷量。工程设计中可参照晴天污水排水,按原管线输送至下游污水处理厂处理;持续强降雨天气导致排水不及时,将溢冒雨污混合水导流至多级生态系统处理后排放。

3)管网漏损排查及修复。管网问题主要体现在管网设施缺陷、雨水体系不健全、污水管道错接漏接3个方面。管网漏损往往包括多方面的原因:材料破损、施工不当、外部环境变化剧烈以及运行不当等。应根据实地调研结果,对于常发生管道破损的地点按村进行检漏改造,同时加强管网巡视队伍建设,搭建智慧水务平台,建设智慧管网系统。应根据雨天排水情况,分析当地地形和水域分布走向,因地制宜开挖沟渠将降雨径流引入自然水体。此外,应适当加高检查井井口标高,避免大量雨水混流入污水管网,增加排污系统负荷。

4)倒虹管改造。鉴于上述数据计算以及实际情况,一条管径过小的倒虹管排水能力远远不及暴雨期雨水的冲击,无疑加剧了检查井的溢冒风险。为增大倒虹管泄水能力,缓解上游污水管检查井溢流,建议对已检出的4条高风险倒虹管进行改造。平行增设一条同管径同标高的倒虹管,倒虹管出口保持一致高度,进水管管口底部标高高出前一条200 mm。另外,倒虹管在排水工程中起着举足轻重的作用,相关部门也应加强倒虹管的运营管理力度,定期为倒虹管清淤防止污泥淤积,检查倒虹管的漏损情况,以保证整个污水管网的正常运行。

5)雨污混流源头治理。应结合已有调查的管网漏损数据,提出封堵开放端口的排污管、新建排水渠或雨水就近引流进塘进溪等措施。应在村内管网改造的基础上,向当地政府争取全面治理村内雨污混流项目,建议选择管网问题较多的村庄为案例,建立项目示范点,开展农村管网缺陷整改和提升工作,为后期其他村庄的管网改造工程提供经验模板。

2.1. 水库上游集水区农村水量与水质情况

2.1.1. 污水产生量估算

2.1.2. 晴天和雨天管网收集量的测算

2.1.3. 管网水量水质日变化规律

2.2. 水库上游集水区农村点源污染问题解析

2.3. 水库上游集水区农村点源污染治理对策

-

1)依据人口数据估算水库集水区22个纳管村生活污水产生量为1 264.48~1 920.11 m3·d−1,而依据管道液位数据测算的污水收集量为4 720.70 m3·d−1。污水产生量明显低于管网收集量,可能存在水资源浪费或有其他水源汇入污水管网的现象。

2)管网24 h监测数据表明,管网系统收集的污水水量较大,呈现中午、傍晚高,午后、深夜低的周期性变化特点;水质数据除TP外,COD、

NH+4 -N、TN浓度总体上优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。3)现阶段岩口水库上游农村点源污染问题主要体现在“排”、“收”、“输”3个方面。“排”体现在村民节、排水意识不强,导致“污水入塘,净水入网”;“收”体现在各村庄内部雨、污水收集系统不健全,存在管网设施缺陷、雨水体系不健全、污水管道错接漏接3个方面的问题;“输”体现在强降雨天气条件下往往出现部分倒虹管排水不畅、检查井溢冒的现象。

4)针对岩口水库集水区农村点源污染问题,提出3点治理思路:政策引导方面,政府部门应强化监管力度,引导村民形成良好的用、排水习惯,确保“污水不入塘,净水不入网”;管网运维方面,加强管网巡视队伍建设,建设智慧管网系统,对于常发生管道破损的地点开展非开挖管道修复工作,降低管网漏损率;工程实施方面,建议对高风险倒虹管进行改造,增加倒虹管在强降雨天气条件下的泄水能力,同时构建以生态排水沟、植被过滤带和湿地(塘)系统为核心的多级生态系统,利用生态净化措施净化溢冒雨污水。在此基础上,选择管网问题较多的村庄为示范点,开展雨污混流源头治理项目,为其他村庄的点源污染治理工程提供参考。

DownLoad:

DownLoad: