-

城市生活垃圾具有污染性和资源性双重属性,垃圾源头分类是实现减量化、资源化与无害化目标的必然选择,是推动资源回收体系建立和促进可持续消费转型的重要举措[1]。我国于2000年开始推行垃圾分类试点工作,先后在北京、上海、南京、深圳等城市开展了一系列创新探索,垃圾分类治理工作由此开始[2]。之后,陆续发布了《生活垃圾分类制度实施方案》[3]《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》[4]《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》[5]等文件,垃圾分类工作全面开展。但由于居民垃圾分类行动力度偏低、分类成本较高等原因,多数城市垃圾治理效果并不显著,难以形成长效机制[6]。研究垃圾分类从意愿到行为转变的障碍因素与跨域路径对引导居民主动进行垃圾分类、提升垃圾分类效果具有重要意义。

在政府和社会的大力宣传和教育下,居民普遍对垃圾分类具有积极认知,但在其自身特征影响和外界环境约束下,垃圾分类意愿和行为之间的鸿沟一直未能得到有效弥合,甚至呈现高度差异现象,严重阻碍了垃圾分类工作的有效推进,对此学者开展了系列实证研究。陈绍军等[7]对宁波市2 036户居民的实地调查表明,居民愿意参与垃圾分类的比例(82.5%)和实际参与的比例(13%)之间存在较大差异,分类意愿受到居民认知与态度及社区推动措施的影响,分类行为受到居民认知与态度及社区情境因素的影响。李诗和[8]研究发现,大学生垃圾分类意愿与行为存在分离现象,主要原因有认知水平和自我效能感较低、缺乏垃圾分类氛围及公共设施不完善等。KUANG et al[9]基于北京、上海、广州和深圳2 166户居民的问卷调查数据分析显示,98%的受访居民愿意参与垃圾分类,但仅86%采取了分类行为。生态环境部发布的《公民生态环境行为调查报告(2019年)》[10]显示,92.2%的受访居民表示“垃圾分类”对环境保护很重要,但仅30.1%认为自己做得“非常好”或“比较好”。此外,段丽杰等[11]、王晓楠[12]、陈健等[13]、刘一凡等[14]研究也发现居民对垃圾分类的认同感、参与意愿和行动落实存在明显差异。

以上论述表明,已有研究分别对居民垃圾分类意愿与行为的差异及影响因素进行了较为充分的探讨,为本研究提供了有力支撑,但仍存在以下不足:(1)对垃圾分类从意愿到行为转变的障碍因素及跨越路径缺乏深入研究;(2)较少将社区空间情境因素及政策推动措施纳入分析框架,进而难以全面识别真正的障碍因素;(3)已有研究多对居民生活垃圾分类一概而论,没有区分不同垃圾类型分类意愿与行为的差异。鉴于此,基于计划行为理论、社会行动理论和治理理论等理论视角从个体内部因素和外部环境因素出发构建分析框架,以山东省东营市社区受访居民为研究对象,分析了阻碍居民一般生活垃圾及电子垃圾分类意愿和行为有效匹配的因素,并通过结构方程模型探究了其影响路径。希望通过该问题的研究,能够为实现居民垃圾分类从意愿到行为的转变及推动我国城市垃圾分类工作提供实证材料与理论依据。

-

计划行为理论认为认知是参与的前提,当面临垃圾分类问题时,与其有关的知识、信息等对居民参与意愿和行为起重要作用;同时指出,态度、主观规范及知觉行为控制是决定行为意向的重要变量,但三者可能拥有共同的信念基础,相关性很强[15-17]。如研究指出:垃圾分类知识显著促进分类行为[18];垃圾分类态度直接影响分类行为[12,19];家庭成员及邻居、朋友等的行为规范对分类意愿和行为具有正向影响[12,20-21]。当居民因认知、态度、主观规范等的欠缺造成心理认同感不足时,降低了垃圾分类行为发生的可能性,成为意愿到行为转变的认识障碍。

帕森斯在《社会行动的结构》中构建了考虑情境的分析框架,包括行动者能够控制的“手段”和无法控制的“情境条件”,即行动者目标的实现依赖于对行动手段的主观选择,并受客观情境的约束[22-23]。如研究指出:垃圾分类设施、科教活动、社区空间营造等情境因素促进了意愿向行为转变[24-25];村民环境满意度在村规民约对垃圾分类出资意愿的作用中具有正向调节作用[26];居民对社区情境的知觉,包括在环境空间、文化建设、安全性、整洁性、便捷性等方面的满意度评价会带来不同的情绪反应和行为选择,较高的满意度会增强居民的社区归属感,并促进他们积极参与社区治理活动[27-29]。居民参与垃圾分类嵌入社区情境中,并时时互动,社区情境因素发育不充分或不完善、居民体验感差等,降低了践行垃圾分类的便利性和可操作性,成为意愿到行为转变的空间障碍。

治理理论是居民参与社区环境治理最直接的理论基础,其突出强调治理主体和治理机制的多元化[30]。居民参与垃圾分类与多维度政策工具等推动措施的选择密不可分,按照主体力量和管制程度可分为三大类:一是行政命令型措施,以政府强制、监督为主,确定性很强;二是经济激励型措施,以税费、补贴、奖励为主,通过改变行动者的成本收益促进行为改变;三是社会宣传型措施,以信息提供、宣传教育为主,在居民垃圾分类中得到广泛应用[31]。然而,现实中在有意愿参与的前提下,居民对政策工具影响力的评估越低,可能意味着推动措施不完善,对参与行为调整作用有限,进而意愿转变为行为的可能性降低,成为意愿到行为转变的制度障碍。

此外,居民自身的人口统计学差异是不受外界环境变化影响的内在特征,一定程度上决定了行为主体的主动选择过程和预期结果,如性别、年龄、受教育水平和收入状况不同,居民参与垃圾分类意愿和行为有所差异,这样的异质性特征成为意愿到行为转变的固有障碍[7,9,32]。

基于以上论述,居民垃圾分类从意愿到行为转变受诸多因素影响,是个体内部因素的“主动选择”与外部环境因素的“被动选择”过程,具体影响路径包括外部环境因素的直接作用、个体内部因素的直接作用及外部环境因素通过个体内部因素产生的间接作用,同时受到个体特征差异的调节作用。因此,文章将个体因素和外部因素结合起来,首先分析居民生活垃圾分类意愿与行为的差异及意愿到行为转变的影响因素,其次通过结构方程模型分析作用机理,进而总结其障碍因素与跨越路径,由此构建了图1的理论框架。

-

为解决文章提出的研究问题,课题组在山东省东营市开展了社区居民问卷调查。东营市为山东省地级市,是联合国环境署绿色经济伙伴行动计划首选的生态社区建设试点示范城市,其绿色经济发展和生态文明建设走在全国前列。2020年3月东营市发布《东营市生活垃圾分类工作实施方案》,要求各社区进一步完善垃圾分类设施,推动居民参与。可以看出东营市在推动垃圾分类中具有良好的现实基础和制度空间,而居民是否愿意参与并转化为实际行动是垃圾分类政策有效落地的关键。在充分考虑各社区的管理水平、组织能力、基础设施等因素的基础上,选择安泰社区和明月社区作为调研地区,包括安泰南、安泰北、水城国际、明月、明月豪庭和明月辉煌6个小区。

参与调查的人员均为具有丰富研究和实践经验的老师(2人)、博士生(2人)和硕士生(6人),且调查前进行了数据收集的系统培训。调查采用基于社区住户数量随机抽取户主样本的方式完成数据收集,共发放问卷610份,剔除严重不完整和数据前后矛盾的无效问卷,共得到有效问卷586份,问卷有效率达96%。问卷中除包含一般生活垃圾外,针对我国电子垃圾产生量持续快速增长且污染日益严重的特殊现状,还专门调查了居民如何处理家里大件废旧电器这一问题,为进一步丰富当前研究增加经验证据。

-

了解居民垃圾分类意愿与行为间的差异是分析从意愿到行为转变障碍的前提。调研问卷中设置单项选择题:“是否愿意参与垃圾分类/废旧电器分类回收”来了解居民的分类意愿;设置“不分类,混到一起扔进垃圾桶”“分类后,扔到指定垃圾桶”2个选项来了解居民一般垃圾分类行为;设置“送到专业回收点回收处理”“送到社区回收点”“小贩上门收购”及“随意丢弃”4个选项来了解居民废旧电器分类回收行为,考虑到小商小贩可能为获取电子产品中高价值的金属而进行粗暴拆解并导致严重的环境污染,也可能使废旧电器流入非法作坊,被加工成二手电器销售,带来安全隐患,因此,文章认为选择前2个选项被认为采取了分类回收行为,选择后2个则认为没有采取分类回收行为,结果见表1。

表1可知,一般生活垃圾分类方面,93.64%的受访居民有分类意愿,其中仅26.23%有实际分类行为;在废旧电器分类回收方面,95.09%有分类回收意愿,其中仅38.93%有实际分类行为,其中选择“送到专业回收点回收处理”的比例仅13.32%,选择“送到社区回收点”的比例为25.61%,而没有分类回收行为的居民样本中选择“小贩上门收购”的比例为48.26%,选择“随意丢弃”的比例为12.81%。可见,居民垃圾分类意愿与行为之间存在明显的差异现象,尽管两者呈显著正相关关系,但分类意愿并非分类行为的充分条件,即较高的分类意愿并不必然导致较高的分类行为,居民参与垃圾分类仍处于“知行未合一”的阶段。

-

从公共环保设施和公共空间2个维度考虑社区情境因素;从居民对社区整体感知(包括社区环境、日常生活便捷性和社区安全性)、公共活动空间(包括居民文化活动空间、人行步道及休闲绿地)、环境宣传教育(包括智能平台、科教活动和文化活动)的满意度3个维度考虑居民社区情境体验,调查结果见表2~表3。表2~表3可知,社区情境因素欠缺、居民满意度不高等造成居民对社区客观情境存在负面情绪,由社会行动理论可知,对社区情境的负面感知和评价会降低居民的社区归属感和认同感,不利于集体行动的达成,从空间上阻碍了意愿到行为的转变,具体有以下表现。

(1)社区情境因素发育欠缺

公共环保设施不足。表2可知,74.4%的受访者表示社区有垃圾分类设施,且与居民意愿与行为的一致性程度显著正相关。在居民垃圾分类意愿与行为不一致的样本中,表示有垃圾分类设施的占比为62%,在居民废旧电器分类回收意愿与行为不一致的样本中,占比为57%,较之意愿与行为一致的样本,占比分别低24%和15%。

公共空间有限。首先,文化活动空间有待完善。结果显示,84.8%的受访者表示社区有文化活动空间,且与居民意愿和行为的一致性程度显著正相关。在居民垃圾分类意愿与行为不一致的样本中,表示有文化活动空间的占比为54%,在居民废旧电器分类回收意愿与行为不一致的样本中,占比为61%,较之意愿与行为一致的样本,占比分别低34%和23%。其次,环境宣传教育力度不足。结果显示,54.3%的受访者表示社区有微信公众号等智能平台,63.7%的表示有环保科教活动,且分别与居民意愿和行为的一致性程度显著正相关。相似地,较意愿与行为一致的样本,意愿与行为不一致的样本中,表示社区有宣教平台和科教活动的占比分别低23%和15%、16%和19%。最后,社区居民组织发育不完全。结果显示,80.2%的受访者表示社区有居民组织,且与居民意愿和行为的一致性程度显著正相关。在居民垃圾分类意愿与行为不一致的样本中,表示有居民组织的占比为66%,在居民废旧电器分类回收意愿与行为不一致的样本中,占比为65%,较之意愿与行为一致的样本,占比分别低21%和19%。

(2)居民社区情境满意度不高

居民社区整体感知满意度低。表3可知,61.1%的受访居民表示对社区整体环境满意,69.1%表示对日常生活便捷性满意,74.1%表示对社区安全性满意,且分别与意愿和行为的一致性程度显著正相关。较一般生活垃圾分类和废旧电器分类回收意愿与行为一致的样本,意愿与行为不一致的样本中,表示满意的占比分别低19%和9%、25%和20%、17%和13%。

居民社区活动空间体验满意度低。结果显示,61.6%的受访居民表示对文化活动空间满意,58.7%表示对社区人行步道、休闲绿地的建设满意,且分别与意愿和行为的一致性程度显著正相关。较意愿与行为一致的样本,意愿与行为不一致的样本中,表示满意的占比分别低21%和16%、25%和15%。

居民社区环境宣传教育工作满意度低。结果显示,75.3%的受访居民表示对社区智能平台的运行满意,72.4%表示对环保科教活动满意,70.5%表示对文化活动满意,且分别与意愿和行为的一致性程度显著正相关。较意愿与行为一致的样本,意愿与行为不一致的样本中,表示满意的占比分别低18%和16%、23%和27%、19%和15%。

-

主要从行政命令措施,即“政府强制垃圾分类是否对我影响很大”;经济激励措施,即“对垃圾分类进行经济奖励是否对我影响很大”;社会宣传措施,即“加强垃圾分类宣传是否对我影响很大”3个维度考虑推动措施的影响力度,结果见表4。推动措施的不完善造成居民对其影响力评估水平偏低,可能因为我国正处于环境治理体系和治理能力现代化建设时期,治理体系和治理能力还有很多不足之处,造成影响力度偏低、对居民环保行为的引导作用有限,进而从治理制度上阻碍了意愿到行为的转变,具体有以下表现。

(1)对行政命令措施影响力评估水平低

居民对政府强制型措施的评估与意愿到行为转变的可能性显著正相关。受访居民群体中,54.9%认为“政府强制垃圾分类对我影响不是很大”,其中仅21%有实际垃圾分类行为,19%有废旧电器分类回收行为,较之认为“政府强制垃圾分类对我影响很大”的样本,其意愿与行为匹配的比例分别低22%和19%。

(2)对经济激励措施影响力评估水平偏低

居民对经济激励型措施的评估与意愿到行为转变的可能性显著正相关。受访居民群体中,53.8%认为“对垃圾分类进行经济奖励对我影响不是很大”,其中仅32%有实际垃圾分类行为,27%有废旧电器分类回收行为,较之认为“对垃圾分类进行经济奖励对我影响很大”的样本,其意愿与行为匹配的比例分别低16%和24%。

(3)对社会宣传措施影响力评估水平不足

居民对社会宣传型措施的评估与意愿到行为转变的可能性显著正相关。受访居民群体中,45.5%认为“加强宣传,使居民了解垃圾分类意义对我影响不是很大”,其中仅33%有实际垃圾分类行为,28%有废旧电器分类回收行为,较之认为“对垃圾分类进行经济奖励对我影响很大”的样本,其分类意愿与行为匹配的比例分别低20%和18%。

-

主要从垃圾分类认知,即“一般生活垃圾分类/废旧电器分类回收方式认识是否准确”;垃圾分类行为认同,即“是否认为一般生活垃圾分类/废旧电器分类回收是环保行为”;垃圾分类他人行为规范,即“周围其他人是否进行一般生活垃圾分类/废旧电器分类回收”3个维度考虑居民的心理认同感,结果见表5。垃圾分类认知偏低、行为认同不足、他人行为规范影响有限等造成居民心理认同感不足,与计划行为理论相一致,居民垃圾分类认知、态度及主观行为规范的欠缺从主观心理上阻碍了意愿到行为的转变,具体有以下表现。

(1)垃圾分类方式认识准确度偏低

居民垃圾分类方式的认知度与意愿和行为的匹配度显著正相关。受访居民群体中,74.74%不知道或不完全知道如何进行一般生活垃圾分类,其中仅9.59%有实际分类行为,而能做到准确分类的样本中,63.51%实现了意愿到行为转变。相似地,77.47%不知道或不完全知道如何进行废旧电器分类回收,较之能做到准确分类回收的样本实现意愿到行为转变的比例低57.42%。

(2)垃圾分类行为认同度不足

居民垃圾分类行为认同度与意愿和行为的匹配度显著正相关。受访居民群体中,27.82%认为一般生活垃圾分类不是环保行为,其中仅16.56%的居民有实际分类行为,较之认为“垃圾分类是环保行为”的样本,其实现意愿到行为转变的比例低6.61%。36.86%的居民认为废旧电器分类回收不是环保行为,其中仅15.74%的居民有实际分类回收行为,较之认为“废旧电器分类回收是环保行为”的样本,其实现意愿到行为转变的比例低32.64%。

(3)他人行为规范力度偏小

居民垃圾分类中他人行为规范与意愿和行为的匹配度显著正相关。受访居民群体中,59.90%认为周围其他人没有对一般生活垃圾进行分类,其中仅11.97%的居民有实际分类行为,较之认为“周围其他人有进行垃圾分类”的样本,其实现意愿到行为转变的比例低20.80%。63.82%的居民认为周围其他人没有进行废旧电器分类回收,其中仅24.60%有实际分类行为,而认为他人有进行分类回收的样本中约51.54%实现了意愿到行为的转变。

-

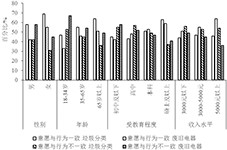

选取垃圾分类行为研究中常用的人口统计学变量进行分析,包括性别、年龄、受教育程度和收入水平表征居民的异质性特征,发现居民自身特征间的差异是意愿到行为转变的固有障碍,具体有以下表现。

居民在有分类意愿的前提下,意愿与行为的一致性与性别显著负相关,男性群体中,垃圾分类意愿与行为一致的比例为58%,较女性低11%;废旧电器分类回收意愿与行为一致的比例为42%,较女性低13%。意愿与行为的一致性与年龄显著正相关,18~34岁的群体中,垃圾分类意愿与行为一致的比例为47%,较35~65岁和65岁以上的居民分别低8%和17%;废旧电器分类回收意愿与行为一致的比例为33%,较35~65岁和65岁以上的居民分别低13%和18%。相似地,居民受教育水平与意愿和行为的一致性显著正相关,受教育水平越高,意愿与行为的一致性程度越高,硕士及以上学历的居民意愿与行为一致性的比例分别为63%和59%,远高于初中及以下学历的居民。垃圾分类意愿与行为一致性程度与收入水平相关性不显著,即收入不是影响垃圾分类意愿转变为行动的主要障碍,但与废旧电器分类回收意愿与行为一致性程度显著正相关,收入水平高于5 000元的居民意愿与行为一致性的比例为64%,较收入在3 000元以下居民高13%。见表2。

-

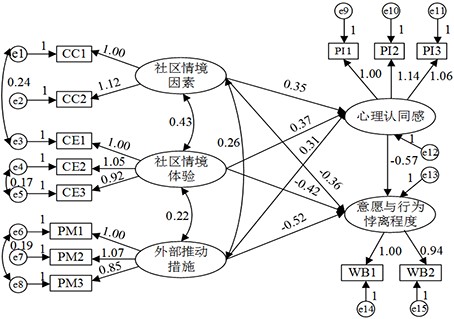

结构方程模型可以同时处理多个因变量与自变量的关系,由测量模型和结构模型组成,测量模型反应潜变量与观测变量之间的关系,结构模型反应潜变量之间的关系,考虑到文章变量特征及其相互关系,选择结构方程模型分析作用机理。居民垃圾分类意愿与行为的差异程度为被解释变量,包括一般生活垃圾分类差异程度与废旧电器分类差异程度2个潜变量(WB1和WB2),分别以是否存在差异表征,即1=存在差异,0=不存在差异。社区情境因素、社区情境体验、外部推动措施与心理认同感为解释变量,社区情境因素包括公共环保设施、公共空间2个潜变量(CC1和CC2),其中环保设施以是否有垃圾分类设施表征,即1=有,0=无,公共空间以是否有文化活动空间、智能平台、科教活动及居民组织的平均数来表征,平均数划分为0~0.2、0.2~0.4、0.4~0.6、0.6~0.8及0.8~1五个维度,分别赋值为1~5;社区情境体验包括社区整体感知、公共活动空间及环境宣传教育满意度3个潜变量(CE1、CE2和CE3),根据测度指标的平均数划分为五个维度,分别赋值为1~5;外部推动措施包括行政命令措施、经济激励措施及社会宣传措施是否对自己影响很大3个潜变量(PM1、PM2和PM3),即1=有,0=无;心理认同感包括知识认知、行为认同与他人行为规范3个潜变量(PI1、PI2和PI3),同样根据测度指标的平均数划分为五个维度,分别赋值为1~5。

-

首先,检验数据的信度和效度,结果显示各个潜变量的Cronbach’s α信度系数均在0.6以上,组合信度在0.7以上,量表整体的KMO值为0.774,表明数据信效度较好。其次,检验模型的适配度,并根据变量间的修正指数进行模型修正,最终释放3条路径,修正后的适配度指标均符合建议值要求。

-

外部环境因素与个体内部因素对意愿与行为差异程度的影响及作用路径见图3。外部环境因素中的“社区情境因素”“社区情境体验”与“外部推动措施”均对居民生活垃圾分类意愿与行为的差异程度具有显著负向影响,标准化路径系数分别为−0.363、−0.419和−0.521,表明完善社区垃圾分类设施和公共活动空间、提升居民的社区情境满意度及从行政、经济与社会等视角推动垃圾分类工作显著利于直接减小居民垃圾分类意愿与行为的差异程度。居民对垃圾分类的心理认同感对其意愿与行为的差异程度具有显著负向影响,标准化路径系数为−0.568,表明提高居民对垃圾分类的知识认知水平、行为认同感及对他人垃圾分类行为的认同度显著利于缩小垃圾分类意愿与行为的差异程度。外部环境因素中的“社区情境因素”、“社区情境体验”与“外部推动措施”均对居民垃圾分类的心理认同感具有显著正向影响,标准化路径系数分别为0.348、0.372和0.307,表明外部环境的营造与改善利于显著提升居民对垃圾分类的心理认同感,并通过心理认同感的中介作用对缩小垃圾分类意愿与行为的差异程度产生间接影响,间接效应分别为0.348×(−0.568)=−0.198,0.372×(−0.568)=−0.211和0.307×(−0.568)=−0.174。

-

为进一步探究居民个体特征在影响路径中的差异,通过多群组分析验证性别、年龄、受教育程度及收入水平在模型中的调节作用。性别按男性和女性分为2组,年龄按35岁及以下和35岁以上分为2组,受教育程度按高中及以下和高中以上分为2组,收入水平按月收入5 000元以下和5 000元以上分为2组。在进行多群组分析之前,首先进行跨样本的恒等性检验,各指标均在建议值范围内,可在原模型的基础上进行多群组分析。结果见表6。

表6可知,外部环境因素和个体内部因素对意愿和行为差异程度的影响路径表现出一定的性别、年龄、受教育程度和收入水平差异。总体来说,各因素对女性、年龄较大、受教育程度及收入水平较高的居民影响较大,其影响强度在不同性别、年龄和受教育程度的居民群体中差异较大,而在不同收入水平居民群体中差异较小。

-

利用山东省东营市居民调查数据分析了垃圾分类从意愿到行为转变的障碍因素与作用机理。基于以上分析,居民垃圾分类参与意愿转变为实际行动的跨域路径在于:

-

由上述分析可知居民垃圾分类心理认同感不足是意愿到行为转变的认识障碍,也在意愿与行为差异程度中具有重要作用,为提升居民的心理认同感,建议:(1)加强垃圾分类入户宣传和现场指导力度,提高居民对垃圾分类的逻辑、方法、标准、标志的准确认知,强化主人翁意识,促进自觉养成垃圾分类的生活习惯;(2)切实发挥社区自治组织的作用,运用社区宣传栏、微信公众号、电视等多元化信息平台普及生态文明思想,倡导绿色生活方式,多层次、多角度影响居民感知,加深其对垃圾分类重要性的认识;(3)创建居民互动与交流平台,增强居民间的信任关系和社会网络关系,同时及时通过报道不规范的分类和投放行为,充分发挥邻里舆论的作用,提升居民行为规范的影响力度。

-

由上述分析可知社区情境因素发育不足及居民体验差是意愿到行为转变的空间障碍,并直接或间接作用于意愿与行为差异程度,为增强居民的体验感和满意度,建议:(1)完善社区公共环保设施和服务,对垃圾分类投放地点、设施设备等进行优化配置,为居民参与提供良好的硬件条件,提高垃圾分类的便捷性和可操作性;(2)增加社区环境治理活动的组织力度,尽可能开展多样化环境保护活动,加强对居民垃圾分类行为的专业指导和技能培训,让居民在实践中强化参与感,提高满意度;(3)加强社区组织建设,切实发挥社区党组织、居委会、业主委员会、物业及相关社区社会组织在垃圾分类工作中的引导和模范作用,及时报道典型经验并纠正不规范的分类行为,为推动居民参与社区环境治理奠定组织基础。

-

由上述分析可知居民自身异质性特征是意愿到行为转变的固有障碍,并在外部环境因素与个体内部因素对意愿与行为差异程度的影响路径中发挥调节作用,为提高居民整体参与度,建议社区在推进垃圾分类工作中应根据居民特征采取针对性举措:(1)提高男性群体的文明习惯和公共意识,如加强对男性居民开展面对面的宣传、引导和服务工作,设计针对男性群体的垃圾分类活动或设施,提高其参与垃圾分类的积极性和责任感;(2)鼓励年轻群体积极参与垃圾分类,如发动离退休人员参与社区垃圾分类管理工作,加强老年群体对年轻居民的指导,同时依托学校教育和青年志愿者活动,引导其深入基层社区,培养青年人的公民意识;(3)提高对受教育水平较低群体的帮扶和指导,依托社区文化、社会实践、组织生活等方式和平台使其充分理解垃圾分类的现实意义,提升参与积极性。

-

由上述分析可知垃圾治理推动措施力度偏低是意愿到行为转变的制度障碍,为优化社区治理能力,建议加快垃圾分类制度和管理体系建设,将垃圾分类、绿色购买、绿色出行等可持续消费行为纳入相关法律条文中,使消费端承担一定的法律责任,提高政策的影响力度。(1)完善强制性政策,制定科学的垃圾分类管理条例,特别应建立社区居民对垃圾分类的责任和义务体系,并提出可操作的管理细则,包括统一规划分类投放体系、市政垃圾清运体系、资源回收体系和终端处理体系;(2)建立长短期结合的经济激励机制,垃圾分类初期可通过货币奖励、资金补贴等形式降低分类成本,提高居民积极性,但建立奖惩结合、激励与监督结合的长期平衡办法必不可少,如推广垃圾分类计量收费,对不按规定分类的居民采取惩罚措施等;(3)加强垃圾分类信息提供和知识普及,使居民在潜移默化中培育环保情感,促进意愿和行为的高度匹配。

-

社区居民是一般生活垃圾和废旧电器分类回收的核心力量,对提升全社会垃圾分类水平具有重要作用。以山东省东营市的实践经验和调查数据为例,研究居民垃圾分类意愿与行为的差异及影响意愿到行为转变的障碍因素,进而探索推动意愿向行为转变的实践路径,为我国其他地区采取针对性措施提供了经验指导。研究表明当前居民参与垃圾分类仍处于“知行未合一”的阶段,其自身心理认同不足、社区体验感差及社区情境因素和推动措施欠缺是意愿到行为转变的主要障碍,建议各地和有关部门在推进垃圾分类工作中应持续加强宣教与引导,提高居民心理认同感;加快完善垃圾分类设施体系,增强居民体验感和满意度;积极探索针对性措施,提高各类人群的参与度;推动垃圾分类制度体系建设,提升社区环境治理能力。此外,笔者认为应进一步明晰不同主体的权责和义务,既发挥政府的主导作用,又积极发动社会力量尤其是人民群众的广泛参与,进而形成全社会共同参与、推进生活垃圾分类和处理的良好格局。

生活垃圾分类从意愿到行为转变的障碍因素与跨越路径分析

Obstacle factors and solutions analysis of the transformation from willingness to behavior for household waste sorting

-

摘要: 利用山东省东营市的586份问卷调查数据,运用计划行为理论、社会行动理论和治理理论分析居民参与垃圾分类意愿与行为间的差异及其障碍因素,并通过结构方程模型探究其内在机理。研究发现:社区情境因素欠缺及居民体验差、推动措施力度偏低、心理认同不足和自身异质性特征是垃圾分类从意愿到行为转变的主要障碍;社区情境因素、情境体验及推动措施既直接对垃圾分类意愿与行为的差异程度具有显著负向影响,并通过心理认同感的中介作用对缩小其差异程度产生间接影响;各因素对意愿和行为差异程度的作用机理表现出一定的性别、年龄、受教育程度和收入水平差异。加强垃圾分类宣传教育,完善社区设施、活动与组织建设,增强垃圾分类措施的针对性及加快制度和管理体系建设是推动意愿到行为转变的跨越路径。Abstract: Based on 586 respondents’ field survey data in Dongying City, Shandong Province, this paper analyzed the differences between their willingness and behavior to participate in household waste sorting and the obstacle factors by using planned behavior theory, social action theory and governance theory. In addition, it explored its internal mechanism through structural equation model. The results showed as follows: Lack of psychological identification, insufficient support of community situational factors and relatively low satisfaction of residents’ experience, their own heterogeneity characteristics and inadequate promotion measures are the main constraints to promote the transformation from willingness to behavior for household waste sorting. Community situational factors, residents’ experience and promotion measures not only had direct significant negative impacts on the difference between their willingness and behavior, but also had indirect effects through the mediating role of psychological identity. Residents with different gender, age, education level and income level had different impacts path for the influence of each factor on the difference of willingness and behavior. Strengthening the publicity and education, improving the development of community facilities, activities and organizations, enhancing the pertinence of waste sorting measures and promoting the construction of institution and management system were the pathways to realize the fitness of willingness and behavior.

-

表 1 居民垃圾分类意愿与行为统计结果

Table 1. Statistical Results of Willingness and Behavior for Household Waste Sorting

分类选择 愿意 不愿意 合计 意愿与行为的相关系数 有行为 无行为 一般生活垃圾分类 频数 139 391 36 566 0.322*** 比例/% 26.23 73.77 6.36 废旧电器分类回收 频数 211 331 28 570 0.381*** 比例/% 38.93 61.07 4.91 注:①*、**、***分别表示显著性水平p<0.05、p<0.01、p<0.001;②表中合计总数少于样本总量原因是缺失值的存在。下同。 表 2 “社区情境因素”与“意愿和行为一致性”的关系

Table 2. Relationship between “Community Situational Factors” and “the Fitness of Willingness and Behavior”

社区情境因素测度 占比/% 意愿与行为一致 意愿与行为不一致 相关系数 公共环保设施 垃圾分类设施 74.4 0.86/0.72 0.62/0.57 0.267***/0.214** 公共空间 居民文化活动空间 84.8 0.88/0.84 0.54/0.61 0.317***/0.265*** 智能平台 54.3 0.72/0.66 0.49/0.51 0.218**/0.209** 科教活动 63.7 0.79/0.72 0.63/0.53 0.199***/0.213*** 居民组织 80.2 0.87/0.84 0.66/0.65 0.295***/0.289** 注:①“占比”指表示社区有该类情境因素的居民占总样本的比例;②第三列和第四列“/”之前指垃圾分类行为中的占比,之后指废旧电器分类回收行为中的占比;③第五列“/”之前指情境因素与垃圾分类意愿和行为一致性程度的相关系数,之后指情境因素与废旧电器分类回收意愿和行为一致性程度的相关系数。④表3和表4与此含义类似。 表 3 “居民社区体验”与“意愿和行为一致性”的关系

Table 3. Relationship between “Residents’ Experience” and “the Fitness of Willingness and Behavior”

社区体验(满意度)测度 占比/% 意愿与行为一致 意愿与行为不一致 相关系数 社区整体感知 社区环境 61.1 0.77/0.63 0.58/0.54 0.244***/0.238*** 日常生活便捷性 69.1 0.78/0.71 0.53/0.51 0.301**/0.288* 社区安全性 74.1 0.73/0.62 0.56/0.49 0.198*/0.209* 公共活动空间 文化活动空间 61.6 0.72/0.69 0.51/0.53 0.189***/0.203** 人行步道、休闲绿地 58.7 0.82/0.74 0.57/0.59 0.307**/0.274*** 环境宣传教育 智能平台 75.3 0.87/0.72 0.69/0.56 0.217**/0.222** 科教活动 72.4 0.79/0.74 0.56/0.47 0.209***/0.213*** 文化活动 70.5 0.82/0.74 0.63/0.59 0.274**/0.239*** 表 4 “推动措施影响力评估” 与“意愿和行为匹配度”的关系

Table 4. Relationship between “Promotion Measures” and “the Fitness of Willingness and Behavior”

推动措施测度 占比% 意愿与行为匹配程度 相关系数 是 否 行政命令措施 政府强制垃圾分类对我影响很大 是 43.1 0.43/0.38 0.57/0.62 0.382***/0.345** 否 54.9 0.21/0.19 0.79/0.81 经济激励措施 对垃圾分类进行经济奖励对我影响很大 是 46.2 0.48/0.51 0.52/0.49 0.186**/0.245*** 否 53.8 0.32/0.27 0.68/0.73 社会宣传措施 加强垃圾分类宣传对我影响很大 是 54.6 0.53/0.46 0.47/0.54 0.305***/0.312*** 否 45.5 0.33/0.28 0.72/0.77 表 5 “心理认同”与“意愿和行为匹配度”的关系

Table 5. Relationship between “Psychological Identification” and “the Fitness of Willingness and Behavior”

心理认同测度 选项 意愿与行为匹配程度 组内合计 相关系数 是 否 知识认知 一般生活垃圾分类方式认识准确 是 94(63.51%) 54(36.49%) 148(25.26%) 0.421** 否 42(9.59%) 396(90.41%) 438(74.74%) 废旧电器分类回收方式认识准确 是 104(78.79%) 28(21.21%) 132(22.53%) 0.335** 否 97(21.37%) 357(78.63%) 454(77.47%) 行为认同 一般生活垃圾分类是环保行为 是 98(23.17%) 325(76.83%) 423(72.18%) 0.197*** 否 27(16.56%) 136(83.44%) 163(27.82%) 废旧电器分类回收是环保行为 是 179(48.38%) 191(51.62%) 370(63.14%) 0.224** 否 34(15.74%) 182(84.26%) 216(36.86%) 他人行为规范 周围其他人进行一般生活垃圾分类 是 77(32.77%) 158(67.23%) 235(40.10%) 0.212*** 否 42(11.97%) 309(88.03%) 351(59.90%) 周围其他人进行废旧电器分类回收 是 109(51.54%) 103(48.58%) 212(36.18%) 0.223** 否 92(24.60%) 282(75.40%) 374(63.82%) 注:括号前为频数,括号中为占比。 表 6 群组差异标准化路径分析

Table 6. Standardized Path of Multi-group Analysis

路径 性别群组 年龄群组 受教育程度群组 收入群组 男性 女性 35岁及以下 35岁以上 高中及以下 高中以上 5000元及以下 5000元以上 差异程度←社区情境因素 −0.306** −0.413*** −0.338*** −0.381*** −0.315** −0.396*** −0.355** −0.372*** 差异程度←社区情境体验 −0.357* −0.476*** −0.372*** −0.463*** −0.353*** −0.482*** −0.397** −0.434** 差异程度←外部推动措施 −0.454*** −0.561** −0.439* −0.588** −0.448* −0.564*** −0.497** −0.532** 心理认同感←社区情境因素 0.322** 0.376** 0.317** 0.381*** 0.297*** 0.393*** 0.335** 0.362*** 心理认同感←社区情境体验 0.306** 0.407*** 0.296*** 0.395** 0.334* 0.409** 0.349** 0.382*** 心理认同感←外部推动措施 0.267* 0.342*** 0.243** 0.377*** 0.252** 0.349** 0.287** 0.325*** 差异程度←心理认同感 -0.492*** -0.619** -0.511*** -0.592*** -0.495** -0.603*** -0.557** -0.583** -

[1] 毕学成. 城市生活垃圾分类困境与摆脱: 基于居民社区参与视角[J]. 宁夏社会科学, 2020(4): 114 − 122. [2] 陆健. 从自愿到强制: 中国垃圾分类政策的回顾与反思[J]. 世界环境, 2019(5): 16 − 17. [3] 孟小燕, 王毅, 苏利阳, 等. 我国普遍推行垃圾分类制度面临的问题与对策分析[J]. 生态经济, 2019, 35(5): 184 − 188. [4] 住房和城乡建设部. 住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知[EB/OL]. (2019-06-06). https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/tzgg/201906/20190606_240787.html. [5] 国家发展改革委、住房城乡建设部. “十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划[EB/OL]. (2021-05-06). http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-05/14/5606349/files/bd8ca92c767f4b8786b9374a76e0d1fd.pdf. [6] 冯林玉, 秦鹏. 生活垃圾分类的实践困境与义务进路[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(5): 118 − 126. [7] 陈绍军, 李如春, 马永斌. 意愿与行为的差异: 城市居民生活垃圾分类机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(9): 168 − 176. [8] 李诗和. 大学生垃圾分类意愿与行为分离的系统研究[J]. 河北环境工程学院学报, 2021, 31(2): 26 − 30. [9] KUANGY, LIN B. Public participation and city sustainability: Evidence from Urban Garbage Classification in China[J]. Sustainable Cities and Society, 2021, 67(6): 102741. [10] 生态环境部环境与经济政策研究中心课题组. 公民生态环境行为调查报告(2019年)[J]. 环境与可持续发展, 2019, 44(3): 8 − 9. [11] 段丽杰, 赵宏宇, 史选. 基于居民意愿和行动的差异分析破解城市垃圾分类难题: 以广州市居民生活垃圾分类为例[J]. 环境与发展, 2021, 33(1): 209 − 215. [12] 王晓楠. 城市居民垃圾分类行为影响路径研究: 差异化意愿与行动[J]. 中国环境科学, 2020, 40(8): 3495 − 3505. [13] 陈健, 林伟彬, 李育峻. 影响垃圾分类的意愿与行为的实证研究: 以广州市为例[J]. 城市观察, 2020(1): 133 − 143. [14] 刘一凡, 陈永霞, 庞娇, 等. 沧州县域居民生活垃圾分类意愿与行为差异研究[J]. 山西农经, 2020(3): 76 − 77. [15] FISHBEIN M, AJZEN I. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research [M]. Addison-Wesley, 1975. [16] AJZEN I. The Theory of Planned Behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179 − 211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T [17] 段文婷, 江光荣. 计划行为理论述评[J]. 心理科学进展, 2008, 16(2): 315 − 320. [18] Vicente P, Reis E. Factors Influencing Households’ Participation in Recycling[J]. Waste Management and Research, 2008, 26(2): 140 − 146. doi: 10.1177/0734242X07077371 [19] TONGLET M, PHILLIPS P S, READ A D. Using the Theory of Planned Behavior to Investigate the Determinants of Recycling Behavior: A Case Study from Brixworth, UK[J]. Resource Conservation Recycling, 2004, 41(3): 191 − 214. doi: 10.1016/j.resconrec.2003.11.001 [20] DO VALLE P O, REIS E, MENEZES J, et al. Behavioral Determinants of Household Recycling Participation[J]. Environment and Behavior, 2004, 36(4): 505 − 540. doi: 10.1177/0013916503260892 [21] 韩洪云, 张志坚, 朋文欢. 社会资本对居民生活垃圾分类行为的影响机理分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2016, 46(3): 164 − 179. [22] 帕森斯著. 张明德、夏遇南、彭刚译. 社会行动的结构[M]. 南京: 译林出版社, 2003. [23] 熊琳, 蒋帆. 社区协作治理的行动情境与互动机制: 基于社会行动理论的分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021, 36(2): 136 − 148. [24] MARTIN M, WILLIAMS I D, CLARK M. Social, Cultural and Structural Influences on Household Waste Recycling: A Case Study[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2006, 48(4): 357 − 395. doi: 10.1016/j.resconrec.2005.09.005 [25] 曲英, 朱庆华. 情境因素对城市居民生活垃圾源头分类行为的影响研究[J]. 管理评论, 2010, 22(9): 121 − 128. [26] 杨紫洪, 张洋, 龙昭宇, 等. 村规民约对村民生活垃圾治理出资意愿的影响及其机制分析[J]. 中国农业资源与区划, 2022, 43(7): 154 − 163. [27] 王丹, 杨立男. 我国城市社区文化建设的生态思考[J]. 前沿, 2013(18): 131 − 132. doi: 10.3969/j.issn.1009-8267.2013.18.051 [28] 张宁. 社会治理中的情感治理: 理念、能力与路径——基于城市基层社会治理的视角[J]. 大连干部学刊, 2020, 36(4): 60 − 64. doi: 10.3969/j.issn.1671-6183.2020.04.011 [29] 段然. 基于环境心理视角下的社区治理问题探讨[J]. 大庆社会科学, 2018(3): 102 − 104. [30] 昌敦虎, 武照亮, 刘子刚, 等. 推进中国环境治理体系和治理能力现代化: PACE 2019学术年会会议综述[J]. 中国环境管理, 2019, 11(5): 135 − 138. [31] 马本. 北京市生活垃圾分类政策工具选择的理论实践创新与完善建议[J]. 城市管理与科技, 2021, 22(4): 40 − 42. [32] OSKAMP S, HARRINGTON M, EDWARDS T, et al. Factors Influencing Household Recycling Behavior [J]. Environment and Behavior. 1991, 23(4): 494-519. -

下载:

下载: