-

近年来,福建农林大学周顺桂教授团队独辟蹊径,基于地表水体受太阳光照输入能量的基本现象,聚焦微生物光电产甲烷及其能量转化机制关键科学问题,取得了系列研究进展。相关成果相继发表在《Nature Communications》、《Angewandte Chemie International Edition》和《Environmental Science & Technology》等期刊[1-5]上。

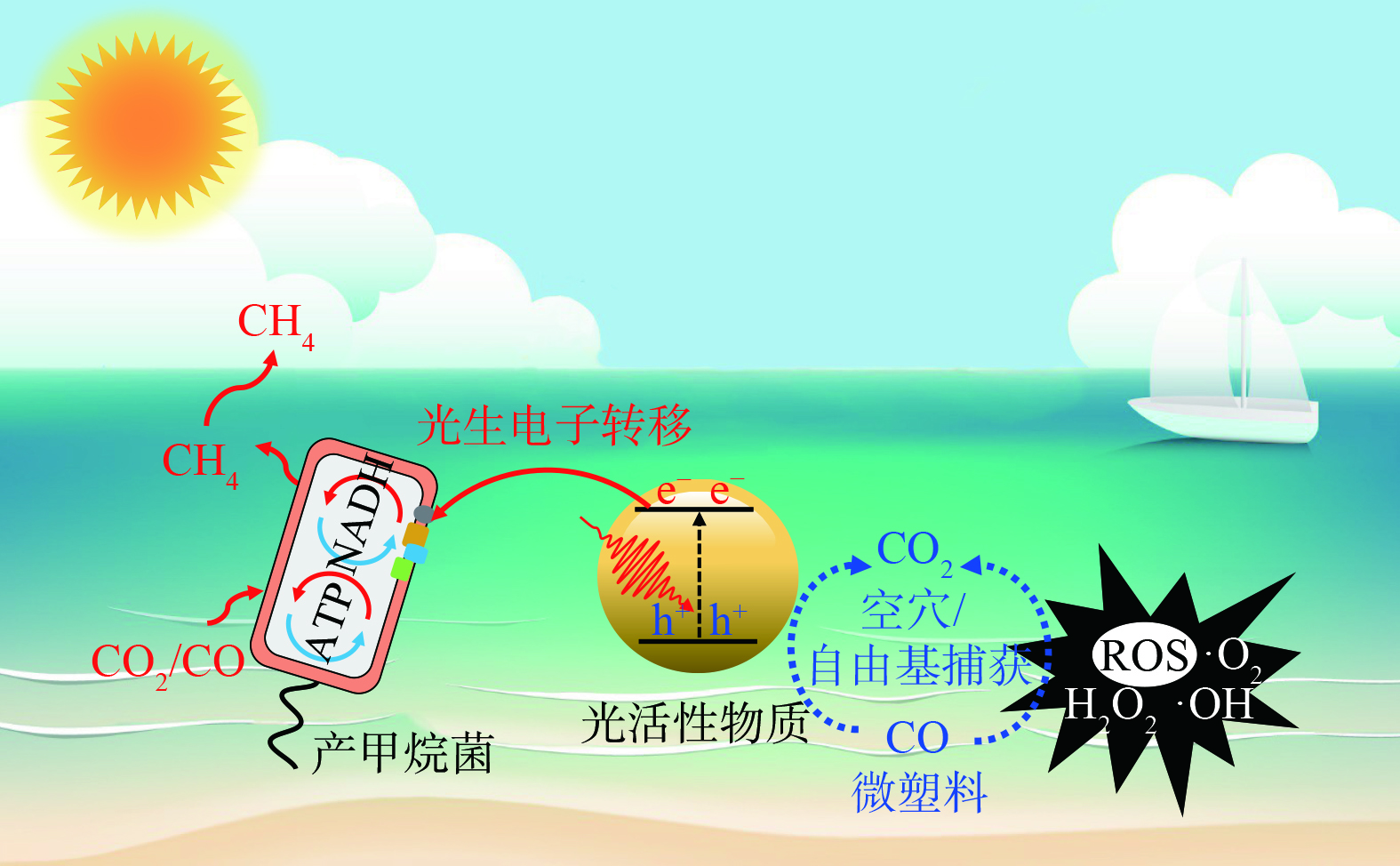

首先,研究团队利用地表水体产甲烷模式菌株Methanosarcina barkeri (M. b) 与典型纳米半导体等光活性物质,构建了“产甲烷菌-光活性物质”微生物光电化学体系。研究发现,这种产甲烷菌株能够高效利用纳米半导体产生的“还原力” (光生电子) ,通过还原CO2进行自养代谢产甲烷,即微生物光电产甲烷作用,并拥有全新的营养模式。进一步,针对微生物光电产甲烷需要空穴捕获剂的持续供给问题,研究团队发现地表水体中的微塑料等有机质具备持续捕获空穴的功能,阐明了光还原和光氧化对有机质降解及CO2还原产甲烷的同步介导机制,量化了光生电子和空穴的相对贡献。同时,还证实了来源广泛的CO不仅能够为微生物光电产甲烷直接提供碳源,还能够有效猝灭该过程产生的活性氧自由基,发现了活性氧自由基驱动的“CO→CO2→CH4”转化的“微生物-化学”作用新途径,证实了微生物光电产甲烷作用途径的多样性 (图1) 。

研究团队还发现了微生物光电产甲烷过程中的能量自适应转化机制:光活性物质的电容及电导效应表现出一种独特的“自适应”方式,决定着“生物-无机”界面光生电子的存储与再分配等优化策略,从而有效地抑制了微生物光电化学体系的能量损失。这种能量自适应转化机制表明,即使在光生电子传递与碳源物质转化的速率存在显著差异的不利场景下,微生物光电产甲烷也完全可能高效进行,这为微生物光电产甲烷可能广泛存在于地表水体的科学假设提供了坚实的理论依据。在此基础上,阐明了“生物-无机”界面电子/质子的协同传递机制,发现了微生物光电产甲烷过程中质子定向产氢原子 (非氢气) 、胞外和胞内氢循环、氢利用突破阙值限制等现象 (图2) 。

微生物光电产甲烷作用及其自适应能量转化机制的发现,是环境化学、微生物学与光电化学等学科交叉发展的重要成果,丰富了地表水体微生物碳循环复杂过程的科学内涵。进一步地,该创新性发现不仅可应用于CO2/CO的绿色可持续生物转化,还有望强化有机 (污染) 物生物转化过程,如微塑料等新污染物的资源化利用,这对于我国长时储能、固体废物资源化利用等技术的发展,以及“双碳”目标的实现具有重要现实和战略意义。

微生物光电产甲烷及其能量自适应转化机制

-

摘要: 地表水体是温室气体甲烷的重要排放源之一,占全球甲烷排放总量的30%~42%。普遍认为,产甲烷菌仅能利用H2、甲酸等少数电子供体进行CO2还原产甲烷反应。然而,在地表水体特别是寡营养水体的厌氧区中,这些电子供体的含量普遍较低,如何能够供养丰度极高的产甲烷菌的代谢活动仍是未解之谜。因此,可能存在其他未知的电子供体,供养着地表水体中产甲烷菌的代谢活动。目前,探索地表水体的未知电子供体源及其对产甲烷菌的作用机制,以增进对微生物代谢机制的了解,从而发掘生物地球化学循环转化及污染物生物转化新途径,已经成为水环境领域普遍关注的重大科学问题。

-

城市景观水体是城市人居环境的重要组成,主要包括:小型天然湖、人造湖泊、小区内水体景观和各种景观用河道等[1]。作为城市生态循环的重要组成部分,城市景观水体大多属于封闭性水体,流动性相对较差,环境容量小,自净能力不足,容易出现富营养化等问题,导致藻类大量生长和生态失衡[2]。

浮游藻类作为最重要的初级生产者之一,对水生态系统的能量流动和物质循环具有重要的作用[3]。水环境中的浮游藻类种类十分复杂,种群结构对水质改变非常敏感而发生演替变化,能够快速反馈水体受纳的污染物对水生态系统的影响,更易于反映一段时间内的水质状况[4-5]。浮游藻类的种群变化,如:藻类丰度、多样性等可以作为水质变化的指针和水环境质量评价的重要依据[6]。吉正元等[7]对云南省抚仙湖中浮游藻类的季节性演替进行监测,结合理化分析,大幅提升对湖水水质监测的准确性和可靠性。熊莲等[8]对安徽太平湖浮游藻类种群丰度和结构进行检测,并与水质指标相结合对水环境变化进行分析。马迎群等[9]对嘉兴南湖浮游藻类多样性指数与水质理化指标相结合,发现藻类生长受湖水的电导率、溶解氧、总氮(TN)和总磷(TP)等影响,并发现藻类种群变化能够准确预测水体富营养化风险。水环境的生物与理化监测相结合,可以作为传统环境监测方法的有效补充,更加全面和准确地反映水质质量,服务水生态环境保护。但是,我国该领域的研究主要集中在河湖相对较多的南方地区,而北方地区相关的研究明显欠缺。

沈阳市是辽宁省的省会,是我国典型的北方城市,市区面积近3 500 km2,常住人口907万。城市内河、公园和高校中内湖较多,水环境质量对居民日常生活有较大的影响。但是,结合水生浮游藻类指标辅助水质评价的研究在本地区明显偏少。MENG et al[10]对辽河的水质指数、生物指数和物理生境质量指数进行分析,发现了水生生物生长与水质之间显著相关性,并建立了辽河生态系统健康状况的评估标准体系。杨琪[11]利用生物指数法和多样性指数法对沈阳卧龙湖水质和生态健康情况进行评价,预测水质恶化趋势。殷旭旺等[12]对浑河全流域内藻类群落特征和水体理化特征进行分析,应用藻类生物完整性评价指数(P-IBI)和栖息地环境质量评价指数(QHEI)对浑河上游和干流的水生态系统进行评价,2种评价结果虽在部分河段有较大不同,但在全流域尺度的评价结果基本一致。前期的研究表明,利用浮游藻类指标辅助水质监测,不单适用于南方,也可以在我国北方地区的河湖水质评价工作中发挥重要作用。

本研究以我国北方典型城市——沈阳市为例,选取由北向南分布的3个相对封闭的景观湖,在非冰封期进行水质监测和浮游藻类采集研究,尝试结合生物监测与理化监测评价水环境质量,为辅助东北地区河湖生态环境监测与污染控制提供参考。

1. 材料与方法

1.1 采样点

由于沈阳市区南北距离较长,可能有一定的温度差异。因此,在沈阳市区自北向南纵向选择3个景观湖作为研究代表:北部的北陵公园内湖(S1:41°50′36″N,123°25′35″E)、中部的青年公园内湖(S2:41°46′53″N,123°25′53″E)和南部的沈阳理工大学内湖(S3:41°43′35″N,123°29′20″E)。于2019年3~10月(非冰冻期),每月取样1次,共取样监测8次。

1.2 样本采集

水样采集:在采样点水面以下0.5 m处采集水样1 L,置于棕色采样瓶中,保持低温,带回实验室进行后续检测。

藻类采集:围绕每个采样湖面选取4个藻类采集点。定性样品用25号浮游生物网在水下0.5 m处做“∞”状循环拖动3~5 min,提出水面得到浓缩样,随即使用鲁哥氏液进行固定。定量样品共采集1 000 mL,分别在表层和底层各取500 mL,混合并立即使用固定剂固定。

1.3 藻类的鉴定与计数

定性分析:使用光学显微镜观察,参照《中国淡水常见藻类图谱》《中国淡水藻类—系统、分类及生态》[13-14],鉴定到属。

定量分析:在1 L烧杯中添加1%(V/V)的鲁哥氏溶液[15],对定量的藻类样品进行初次沉淀24 h,采用虹吸法浓缩至100 mL,进行二次沉淀;24 h后用同样的方法浓缩定容至30 mL,进行藻类计数。

1.4 数据分析

以藻类丰度(N)、藻类优势度指数(Y)、Margalef多样性指数(D)、Shannon-Wieaver多样性指数(H)和Pielou均匀度指数(J)对研究区域的藻类群落结构特征进行分析,各指标计算,见式(1~5)[16]:

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (1) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (2) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (3) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (4) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (5) 式中:N为1 L原水样的藻类数量,ind/L;A为计数框面积,mm2;Ac为计数面积,mm2;Vs为1 L原水样沉淀浓缩后的体积,mL;V0为计数框的体积,mL;n为计数所得藻类的数目;Pi = ni/N,为第i个属个体数占所有属个体数的比例;fi为第i个属出现的频率;S为样品中所有属的种类数;N为样品中所有属的总个体数。

1.5 水质评价指标与分析方法

水温和pH使用便携式设备(HACH,HQ11d)现场测定。化学需氧量(COD)、总磷(TP)和氨氮(NH4+-N)分别采用《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法:HJ 828—2017》[17]《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法:GB 11893—1989》[18]《水质 铵的测定 纳氏试剂比色法:GB 7479—1987》[19]测定。水质质量分别采用单因素评价法和综合污染指数(P)评价法评价。

2. 结果与讨论

2.1 浮游藻类群落结构

2.1.1 浮游藻类种类组成

在非冰冻期的8个月中,3月水温过低,未发现浮游藻类,其余7次采样,从3个采样点共鉴定浮游藻类7个门51个属。其中,绿藻门最多,共19属,占37.3%;硅藻门16属,占31.4%;蓝藻门11属,占21.6%;甲藻门2属,占3.9%;金藻门、黄藻门和裸藻门各1属,各占2.0%。绿藻门为所研究水体的优势藻类,其次是硅藻门和蓝藻门。硅藻和金藻喜好低温,硅藻在春季及秋末优势显著;蓝藻和绿藻对水温要求较高,在夏季和秋初优势显著;裸藻仅在夏秋季有检出;黄藻对温度适应性较强,在各季节均有检出。

2.1.2 浮游藻类丰度

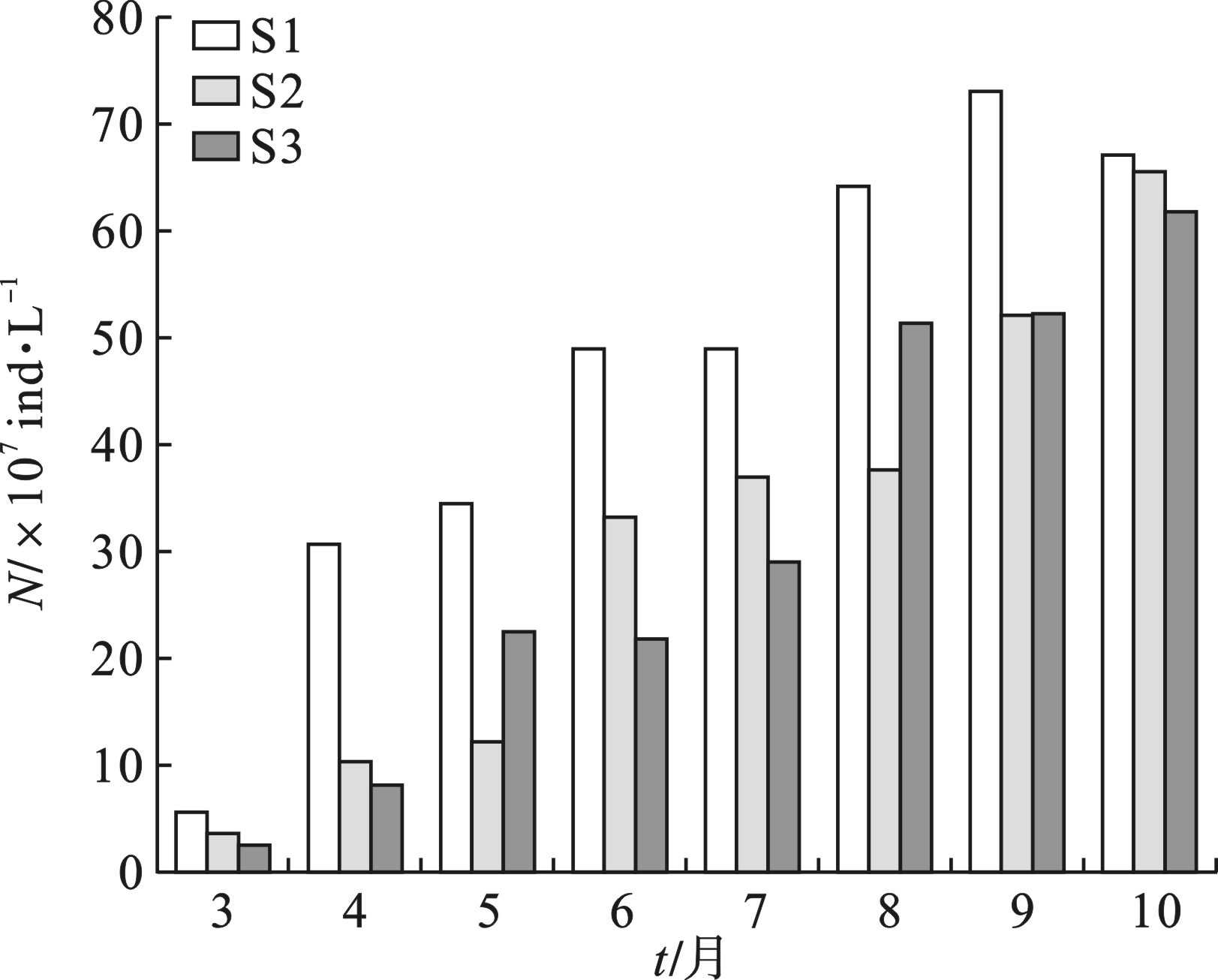

各采样点的藻类丰度差异显著,见图1。S1的平均丰度最高为46.6×107 ind/L;其次是S3和S2,为31.5×107和31.2×107 ind/L。S1的藻类数量明显高于中部及南部的研究区域,推测其原因是北陵公园内湖周边植被较密集,有大量泥土、落叶和腐殖质随降雨进入湖内,游客和商户也会排放污水,导致营养物质偏多。S2和S3周围植被覆盖相对较少,且市政管网较完善,湖中没有违规排污口,水质较好,营养物质偏少。

春季藻类丰度最低,各采样点在2.5×107~34.5×107 ind/L范围变化,平均值14.9×107 ind/L;夏季,随着温度上升,藻类大量繁殖,在21.8×107 ~64.1×107 ind/L范围波动,平均值41.3×107 ind/L;秋季的藻类丰度达到峰值,变化范围52.1×107 ~67.1×107 ind/L,平均值59.4×107 ind/L。进入秋季以后,S1的藻类丰度开始下降,S2和S3的藻类丰度虽然继续上升,但平均增长率仅为43.8%,与夏季的177.2%相比大幅下降,说明进入秋季后,藻类丰度会随着水温的降低而增长缓慢甚至下降。藻类丰度的季节性变化规律为:秋季>夏季>春季,在夏秋季节的生长要优于春季。

2.1.3 浮游藻类优势属

当藻类的优势度指数Y≥0.02时,判定其为优势种[20]。3个内湖的优势属包括3个门的8个属,见表1,分别为:硅藻门针杆藻属、舟形藻属;绿藻门小球藻属、四角藻属和衣藻属;蓝藻门鱼腥藻属、平裂藻属和尖头藻属。

表 1 浮游藻类优势种属及优势度Table 1. Dominant species and dominance of phytoplankton采样时间/月 S1 S2 S3 4 小球藻属(0.117)针杆藻属(0.037)舟形藻属(0.024) 小球藻属(0.055)针杆藻属(0.045)四角藻属(0.037)舟形藻属(0.022) 鱼腥藻属(0.058)小球藻属(0.042) 5 针杆藻属(0.105)鱼腥藻属(0.021) 针杆藻属(0.070)四角藻属(0.060) 针杆藻属(0.161) 6 平裂藻属(0.026)针杆藻属(0.020) 衣藻属(0.097)针杆藻属(0.041) 衣藻属(0.117) 7 鱼腥藻属(0.096)针杆藻属(0.029) 四角藻属(0.038)衣藻属(0.025) 鱼腥藻属(0.109)尖头藻属(0.029) 8 鱼腥藻属(0.201) 四角藻属(0.041) 鱼腥藻属(0.119)尖头藻属(0.030) 9 鱼腥藻属(0.053)尖头藻属(0.041) 针杆藻属(0.026)衣藻属(0.025)小球藻属(0.024) 尖头藻属(0.083)针杆藻属(0.031) 10 针杆藻属(0.068) 针杆藻属(0.064)小球藻属(0.047)衣藻属(0.033) 针杆藻属(0.052)小球藻属(0.031) 各采样点的藻类优势属构成随季节发生明显变化。初春时藻类优势属有3个门5个属,除S3以蓝藻门的鱼腥藻属为优势属外,S1和S2均为绿藻门和硅藻门占绝对优势。5月和6月,藻类丰度随水温升高而不断增加,绿藻门的衣藻属出现,并在S2和S3点位成为新的优势属。该阶段,各采样点仍以绿藻和硅藻为主,硅藻优势度有所降低,绿藻优势度升高,蓝藻开始大量繁殖。进入7和8月,水温达到年度最高,蓝藻快速增殖,并在S1和S3占据绝对优势,喜好低温的硅藻生长繁殖受温度的限制而减少,绿藻和蓝藻取而代之。进入9月,水温开始降低,再次适宜硅藻生长,针杆藻属再次成为优势属。进入10月,水温持续降低,喜好低温的针杆藻属开始大量繁殖,占绝对优势,而蓝藻大量衰亡,失去优势地位。

对优势藻属的空间分布分析发现,S3的蓝藻的优势度最高,持续时间最长;而S2全年均以绿藻和硅藻为优势藻类,无蓝藻;S1的蓝藻也拥有较高优势度和持续时间,但是均低于S3。

2.2 水体理化指标

各采样点水质理化指标均呈弱碱性或偏碱性;水温具有明显的季节变化规律,3月最低,7月最高;COD的季节性变化显著,在春季枯水期,由于冬季底层污染物上浮,导致个别点位偶有低于Ⅴ类水质标准;进入6月丰水期,水质好转,多处于Ⅱ~Ⅳ类水质水平;NH4+-N含量基本符合地表Ⅱ类水标准;TP含量在夏秋季节处于Ⅲ类水质,枯水期处于Ⅳ类标准。在空间分布上,S2的水质优于S1和S3。见表2。

表 2 各研究点位的水质质量Table 2. Water quality of the sampling points采样时间/月 采样点 pH 水温/℃ COD/mg·L−1 NH4+-N/mg·L−1 TP/mg·L−1 综合污染指数 综合水质定性评价 3 S1 8.86 10.70 20.29 1.01 0.11 1.08 中污染 S2 7.57 14.40 50.96 0.66 0.10 1.36 中污染 S3 8.05 14.00 192.22 2.60 0.08 3.48 重污染 4 S1 8.55 23.50 10.41 0.80 0.37 2.74 重污染 S2 8.69 29.10 8.44 1.11 0.26 2.38 重污染 S3 8.33 27.30 50.41 0.85 0.28 2.59 重污染 5 S1 9.52 22.10 213.72 0.88 0.45 5.62 重污染 S2 8.77 24.00 28.70 0.35 0.44 3.26 重污染 S3 8.42 25.70 108.56 0.90 0.21 2.97 重污染 6 S1 9.92 24.00 31.38 0.38 0.23 2.04 重污染 S2 8.83 24.70 8.83 0.29 0.16 4.40 中污染 S3 8.40 29.00 23.95 0.74 0.14 1.56 中污染 7 S1 8.86 31.50 35.47 0.41 0.19 1.83 中污染 S2 8.92 32.30 9.12 0.33 0.15 1.53 中污染 S3 9.10 30.80 25.32 0.77 0.16 1.72 中污染 8 S1 8.32 22.20 18.60 0.55 0.14 1.42 中污染 S2 7.13 23.00 10.52 0.38 0.07 1.20 中污染 S3 9.09 26.00 21.14 0.80 0.17 1.61 中污染 9 S1 8.24 20.00 11.24 0.76 0.22 1.84 中污染 S2 8.38 21.10 11.37 0.39 0.11 1.41 中污染 S3 7.50 24.20 36.64 0.57 0.20 1.91 中污染 10 S1 8.35 17.10 33.13 0.55 0.22 1.98 中污染 S2 8.44 15.80 15.96 0.32 0.10 1.19 中污染 S3 8.45 16.90 32.41 1.11 0.14 1.82 中污染 综合污染指数P<0.8表示清洁,0.8<P<1.0为轻污染,1.0<P<2.0为中污染,P>2.0为重污染。各采样点全年的P指数在1.08~5.62范围,重污染的采样点占37.5%,中污染的采样点占62.5%。P指数的季节变化明显,春季较高,水体受污染严重,夏秋季节明显好转。春季为枯水期,底泥在冬季堆存的大量有机质随冰雪消融和降雨释放出来,导致COD和NH4+-N较高,水质较差。夏秋季节降雨较多,且水温升高,大量藻类、微生物和水生植物生长,有机污染物被大量消耗,浓度明显下降。基于综合水质污染指数分析,3个研究点位的水体受污染呈中度污染,个别时期偏重。

2.3 基于藻类多样性与污染指数的水质评价

2.3.1 基于藻类多样性指数的水质评价

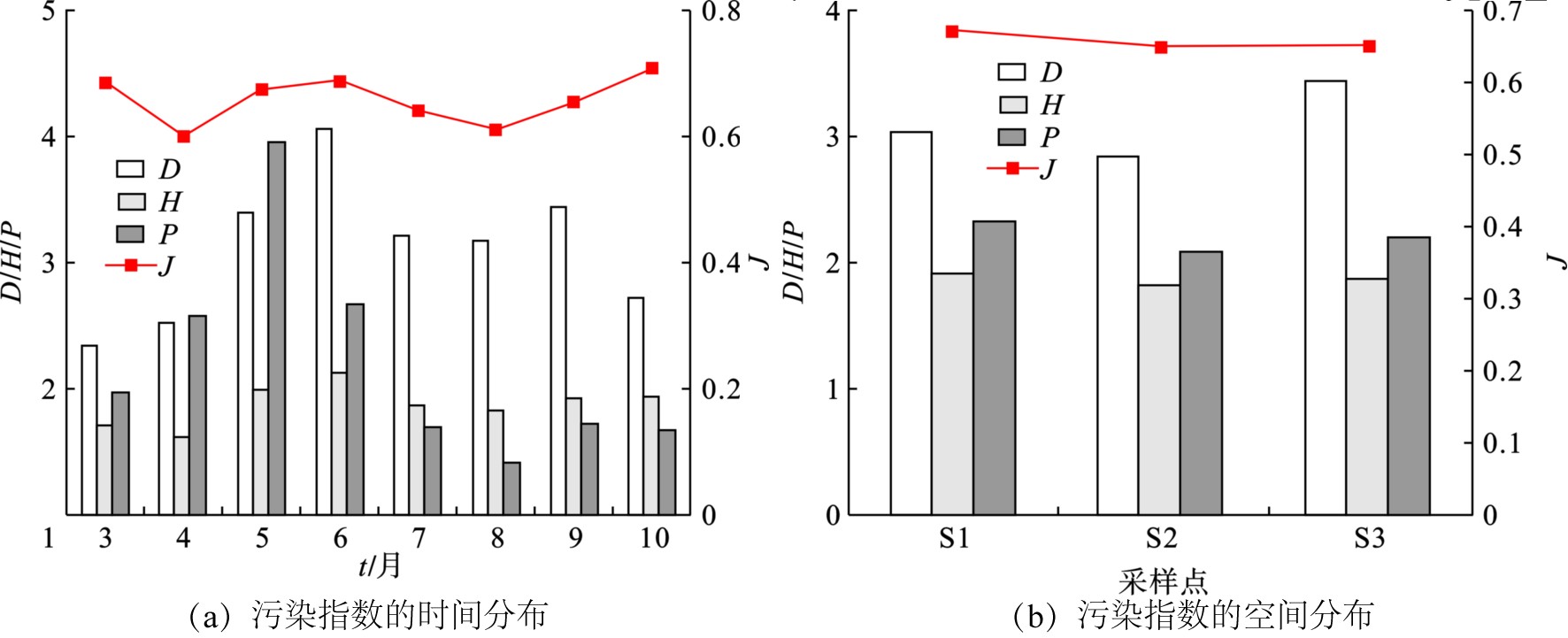

藻类的多样性是衡量其群落结构稳定性的重要指标之一,但仅使用一种指数来反映群落结构的多样性容易造成较大的偏差。本研究选择D、H和J进行藻类多样性研究,季节对藻类多样性影响显著,见表3。

表 3 各采样点浮游藻类多样性指数Table 3. Phytoplankton diversity indexes of sampling points采样时间/月 D H J S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 3 1.96 1.94 3.11 1.78 1.79 1.55 0.67 0.72 0.66 4 2.18 2.19 3.20 1.46 1.67 1.70 0.59 0.63 0.58 5 3.49 2.81 3.86 2.02 1.77 2.16 0.69 0.62 0.71 6 4.26 3.63 4.29 2.38 1.95 2.04 0.76 0.66 0.64 7 3.01 3.43 3.17 1.94 1.86 1.80 0.68 0.63 0.61 8 3.34 3.05 3.12 1.86 1.77 1.84 0.55 0.61 0.67 9 3.60 3.29 3.42 1.91 1.99 1.86 0.65 0.67 0.64 10 2.51 2.38 3.25 1.94 1.85 2.01 0.73 0.68 0.71 平均值 3.04 2.84 3.43 1.91 1.83 1.87 0.67 0.65 0.65 D和H在3月最低,6月获得最高值。表明各采样点在初春时浮游藻类的种群结构相对简单;进入夏季,种类大幅增加,种群结构复杂且稳定;尽管藻类丰度在7和8月继续增加,但是,鱼腥藻在主要点位大量繁殖,导致浮游藻类多样性、丰富度以及均匀度的明显下降;9月,鱼腥藻因气温下降而大量死亡,硅藻和绿藻开始大量繁殖,该阶段浮游藻类多样性、丰富度以及均匀度都有明显提高;进入10月,由于气温持续下降,拥有较多种属的蓝藻大量死亡,丰富度大幅下降,但是,由于硅藻和绿藻的种属较多,多样性和均匀度依然维持在较高水平。

3种指数不仅可以分析浮游藻类的种群结构,也可以作为环境质量评价的依据,利用污染物综合指数P,藻类物种丰富度指数D、多样性指数H、均匀度指数J综合评价水质的标准。分析各采样点的变化特征可以发现:6月,S3的D和S1的H与J均达到最大值,分别为4.29、2.38和0.76。利用D平均值进行整体评价时,S3>S1>S2,则S1和S3为轻污染,S2为β-中污染。各采样点的H相差较小,均在春季处于最低水平,夏季略有增加,但变化幅度较小,秋季略有下降。利用H平均值进行整体评价,3个采样点的H均在1~2范围,属于α-中污染状态。各采样点的J差异较小,均在春季最低,夏秋季有小幅度增加。利用J指数进行整体评价,3个采样点J指数值均>0.5,属于轻度污染或无污染状态。

3种多样性指数随季节的变化明显,夏秋季之间差异较小,但都高于春季。表明春季水质污染最为严重,夏秋季水质有一定好转,藻类生态结构更为稳定,生态系统自净能力强。虽然3种多样性指数评价结果略有不同,但是都表明调查区域水质大都处于轻~中度污染状态。

2.3.2 基于藻类多样性和污染物综合指数的水质评价

H和J指数的时空分布具有较强的一致性,表明两者联系密切,见表4。

表 4 指数评价标准Table 4. Evaluation criteria for each index指数 重污染 中污染 轻污染 无污染 D 0~1.0 1.0~3.0 3.0~4.0 >4.0 H 0~1.0 1.0~3.0 3.0~4.0 >4.0 J 0~0.3 0.3~0.5 0.5~0.8 0.5~0.8 P >2.0 1.0~2.0 0.8~1.0 <0.8 从时间分布角度分析,见图2(a),P在1.41~3.95之间,呈现中~重度污染;3月P为1.97,为中度污染;4月和5月P持续上升,均高于2.0,呈重度污染;此后,7 ~10月逐渐稳定,在1.0~2.0之间,呈中度污染。D介于2.34~4.06之间,整体呈轻~中度污染;3月和4月D较低,介于2.0~3.0之间,呈中度污染;此后,5 ~10月D略有波动,但均高于3.0,呈轻度污染。H介于1.61~2.12之间,整体呈中度污染。期间,4月H最低为1.61,6月最高为2.12,在中度污染范围波动。J介于0.60~0.71之间,呈轻污染或无污染。

从空间分布分析,见图2(b),P介于2.1~2.3之间,整体呈重污染。D在2.84~3.43之间,整体为中污染。H在1.83~1.91之间,整体为中污染。J在0.65~0.67之间,整体呈轻污染或无污染。通过研究发现浮游藻类的群落组成与水质关联性显著,S3的COD和NH4+-N含量相对较高,水质较差,水中蓝藻的优势度最高,持续时间最长;S2的水质最好,全年均以绿藻门和硅藻门为优势种属,无蓝藻;S1的水质介于两者之间,蓝藻也拥有较高优势度和持续时间,但是均低于S3。

从时间变化分析,J最稳定,变化范围最小,D与P的变化更相似,3~5月的水质均较差,6~10月的2种指数均表明水质有所好转,且污染等级均较前2个月降低一级。从空间分布分析,D和H与P评价结果较为接近,整体呈中~重污染。研究结果表明,在以污染物综合指数评价为主的情况下,各多样性指数评价结果与污染物综合指数评价结果相差较小,以藻类生态学角度辅助水质质量评价,结果更为全面。

2.4 沈阳内湖浮游藻类特征与水质综合评价

2.4.1 沈阳市内湖浮游藻类群落特征

沈阳市3个内湖的浮游藻类以绿藻为主,占41.1%,硅藻和蓝藻次之。这一结果与鄱阳湖[21]、洱海[22]和滇池[23]等湖泊的研究结果相一致,说明湖泊中的浮游藻类的组成具有一定的普遍特征。从藻类丰度分析,不同季节的藻类丰度在2.5×106~73.0×106 ind/L范围,且春季<夏季<秋季。种群结构呈现春季以绿藻和硅藻为主;夏季以绿藻和蓝藻为主;秋季以硅藻为主的变化规律。

物种多样性是衡量一定区域内生物资源丰富程度的重要指标之一,可以评价物种组成的稳定程度及数量分布的均匀度,以及种群组成的结构特征[24]。浮游藻类优势种类数目和优势度对藻类群落结构的稳定性具有重要作用,优势种类越多且优势度越小,群落结构越稳定。研究区域的浮游藻类优势藻属随季节变化明显:春季多样性指数较低,硅藻门的针杆藻和绿藻门的小球藻占绝对优势;绿藻和蓝藻门的鱼腥藻随夏季温度升高而大量繁殖,并占绝对优势;秋季温度下降,喜好低温的硅藻门的针杆藻大量繁殖,在S1占绝对优势,绿藻和硅藻在S2和S3占明显优势,S2的优势种属种类更多,见表1。推断其原因是S1和S3水质相对较差,COD、TN和TP浓度明显高于S2,而进入秋季气温下降蓝藻大量死亡,较高浓度COD更有利于硅藻生长,因此,S1和S3的硅藻的优势度增长最快,导致秋季的藻类多样性较为单一。

2.4.2 湖水水质综合评价

浮游藻类群落结构和演替受环境因子影响显著,其组成可以间接反映水质质量[25]。通过D、H、J和P对沈阳市内的3个景观湖的水质综合评价,表明春季的藻类种属结构较为单一,该阶段水污染最严重,推测与枯水期和底泥中大量有机物随冰雪消融释放有关;夏秋季藻类群落结构复杂,丰富度高,结构稳定,水质好转。研究区域水体的P较高,与藻类多样性指数的变化相符,水体受污染情况较为严重,为中~重污染状态。

3. 结论

沈阳市3个内湖的浮游藻类主要以绿藻、蓝藻和硅藻为优势藻种,种群组成随季节变化明显,种类丰度的增加与温度变化呈正相关。浮游藻类种群演替也与水质质量有关,水质较差时,浮游藻类丰度明显降低,在季节更换时藻类种群演替更为显著。蓝藻的优势度与水质变化关系显著,水质较差的采样点的蓝藻的优势度较高,占优势种群的持续时间更长。基于藻类多样性指数和污染物综合指数对水质综合评价,3个内湖的水质呈中~重度污染。水环境中藻类群落组成、丰度变化,以及多种藻类多样性分析,可以作为水质理化指标的辅助和参考,更加全面地评估水环境质量。

-

[1] YE J, YU J, ZHANG Y, et al. Light-driven carbon dioxide reduction to methane by Methanosarcina barkeri-CdS biohybrid[J]. Applied Catalysis B:Environmental, 2019, 257: 117916. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.117916 [2] WANG C, YU J, REN G, et al. Self-replicating biophotoelectrochemistry system for sustainable CO methanation[J]. Environmental Science & Technology, 2022, 56(7): 4587-4596. [3] HU A, YE J, REN G, et al. Metal-free semiconductor-based bio-nano hybrids for sustainable CO2-to-CH4 conversion with high quantum yield[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 134(35): e202206508. [4] YE J, WANG C, GAO C, et al. Solar-driven methanogenesis with ultrahigh selectivity by turning down H2 production at biotic-abiotic interface[J]. Nature Communications, 2022, 13: 6612. doi: 10.1038/s41467-022-34423-1 [5] YE J, CHEN Y, GAO C, et al. Sustainable conversion of microplastics to methane with ultrahigh selectivity by biotic−abiotic hybrid photocatalytic system[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61(52): e202213244. -

下载:

下载: