-

黄河流域生态保护和高质量发展是我国近年来环保工作的重要方向。延河位于陕西省延安市,是黄河的重要一级支流。全面掌握延河水环境状况,对黄河流域生态文明建设具有重要意义。

浮游生物有浮游植物和浮游动物,是组成水生生态系统的重要物质[1]。浮游植物是水中的初级生产者[2],浮游动物是浮游植物重要的消费者[1],两者均对水环境变化敏感,可表征水体受污染情况,能作为水环境监测的指示生物,反映水体健康状况[3]。群落的分布规律能作为反映水生态系统长期变化的指标[4-5]。目前对延河浮游生物的研究鲜有报道,探究延河浮游生物群落分布及其与环境因子的关系,能为延河水环境质量的监测和评价提供参考依据。

-

延河是黄河的一级支流,是延安市第二大河,也是陕北第二条大河,全长286.9 km,由西北向东南注入黄河。多年平均径流量为2.93亿m3。延河水系结构呈树枝状。上游为峁梁丘陵沟壑,植被稀少,侵蚀强烈,水土流失严重;中游为峁状丘陵沟壑区,河谷宽阔,阶地发育,侵蚀不如上游严重;下游为破碎原区,冲沟发育,水土流失不如中上游严重。

-

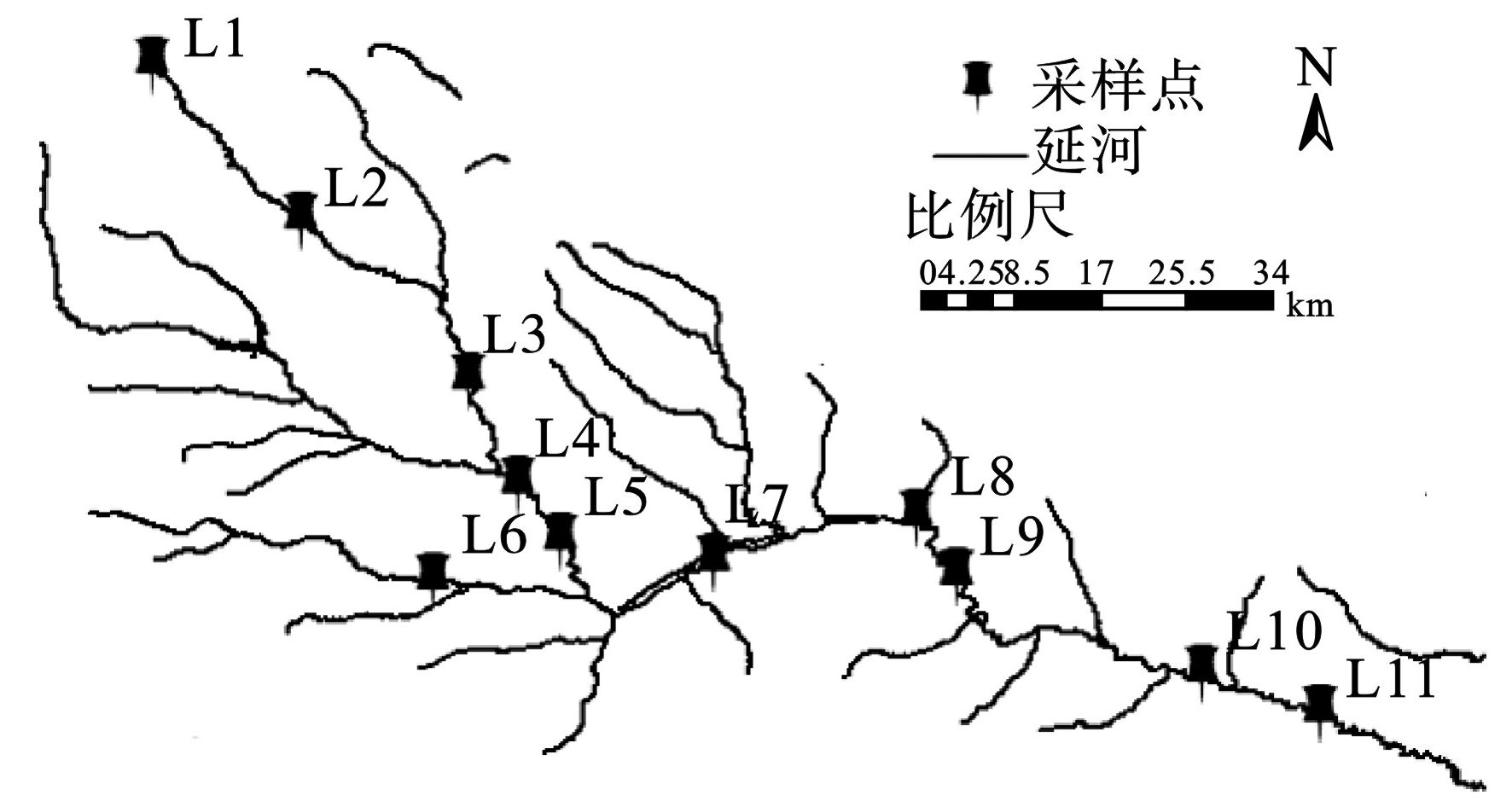

于2019年7月共采集水样286个,每个采样点12个水质样品,14个浮游生物样品(均设有平行样)。采样点分布在延河的上游(L1、L2)、中游(L3~L8)和下游(L9~L11),见图1。具体河流采样点编号和名称如下:L1(马鞍桥)、L2(杨园村)、L3(安塞县下游1 km)、L4(上李家湾)、L5(石窑村)、L6(郭家贬)、L7(朱家沟)、L8(甘谷驿)、L9(杨家湾)、L10(谭家河)和L11(阎家滩)。

-

水温(WT)、pH、溶解氧(DO)采用温度计、pH测定仪和便携式快测仪现场测定。生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、总氮(TN)和总磷(TP)等理化指标用采水器采集后实验室测定。采样量及采样方法均参考《地表水和污水环境监测技术规范: HJ/T 91—2002》[6]。

浮游植物、原生动物和轮虫的定性样品用25#浮游生物网采集,定量样品用采水器采集,分别装于1 000 mL样品瓶中,现场加入50 mL 37%~40%的甲醛固定。枝角类和桡足类定性样品用13#浮游生物网采集,定量样品采集10 L水样,用25#浮游生物网过滤3次,分别装于1 000 mL样品瓶中,现场加入10 mL鲁哥试液固定[7]。静置浓缩后的浮游植物和浮游动物样品分别在10×40、10×10倍镜下观察。

-

优势种表示浮游生物群落内各生物种类处于何种优势或劣势状态的群落测定度[8],见式(1)。

式(1)中:Ni表示第i种的个体数;N表示样品的总个体数;fi是第i物种的出现频率,当Y>0.02时,取为优势种。

-

多样性指数表示浮游生物群落结构的复杂程度,是判断群落稳定性的重要指标[8-11]。采用Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)和Margalef丰富度指数(D)对延河浮游生物进行多样性分析,见式(2~4)。

式(2~4)中:Pi=Ni/N,S表示样品的种类总数。多样性指数评价指标H值、D值分布在0~1时,为“重污染”,在1~2时为“α-中污染”,在2~3时为“β-中污染”,﹥3为“轻或无污染”。J值在0~0.3时为“重污染”,在0.3~0.4时为“α-中污染”,在0.4~0.5时为“β-中污染”,﹥0.5为“轻或无污染”。

-

典范对应分析(CCA)将物种数据与环境因子用回归方法结合,能直观的反应出物种群落分布及其与环境因子的关系。其算法可由Canoco软件快速实现。本文利用Canoco for Windows 4.5软件对浮游生物优势种和理化指标进行CCA分析。

-

延河丰水期浮游植物共检出7门49种,浮游植物群落分布占比情况,见表1。

表1可知,延河丰水期浮游植物主要是硅藻、绿藻和蓝藻,分别占总数的20.41%、38.78%和24.49%。裸藻、甲藻、隐藻和黄藻也有检出,但占比较小。

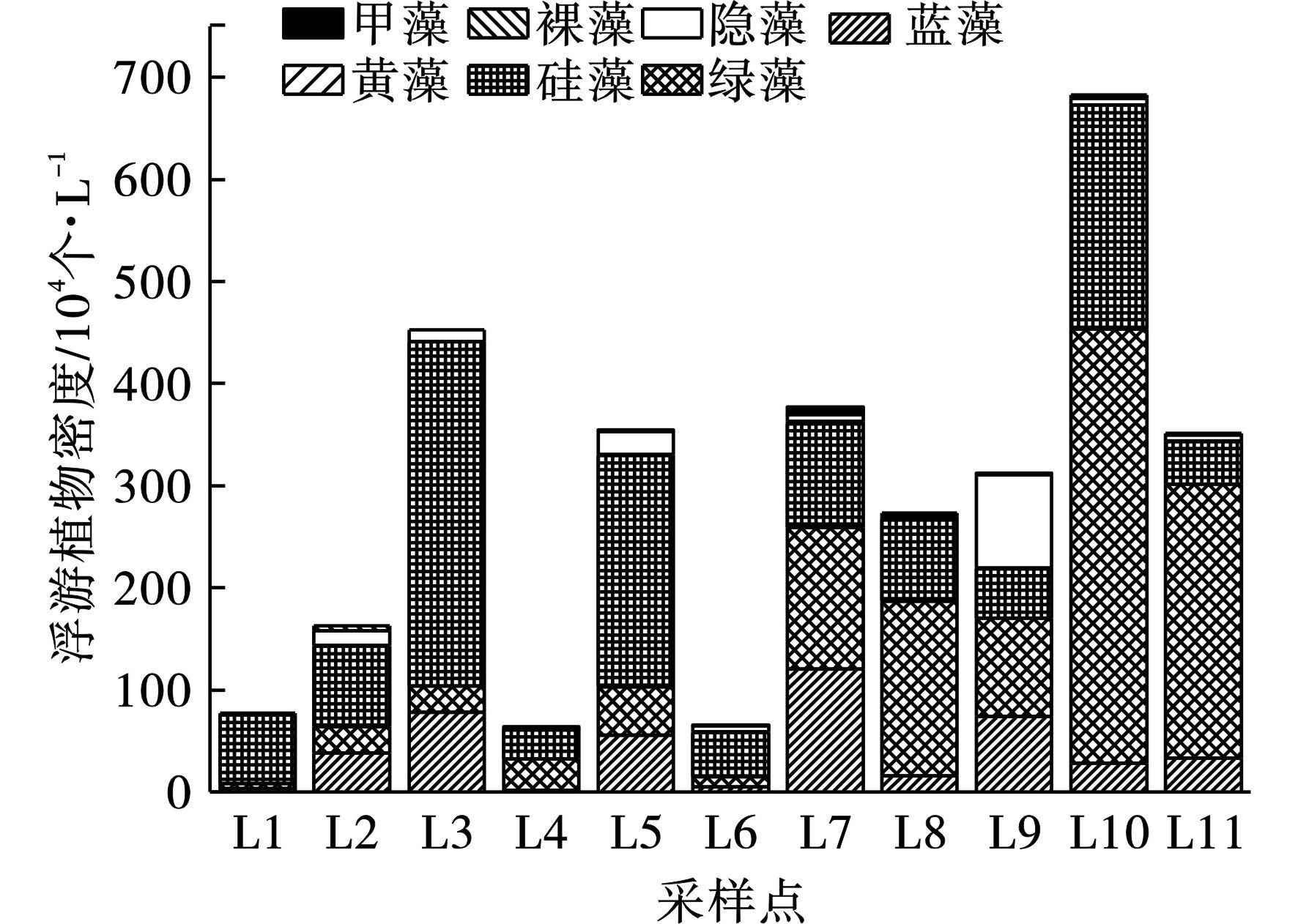

延河丰水期11个采样点浮游植物密度变化,见图2。

图2可知,各采样点不同浮游植物群落分布不均,上游、中游以硅藻为主,下游绿藻密度增多。浮游植物密度变化范围在1.92×104~425.16×104个/L之间,下游浮游植物密度明显偏高。

延河丰水期共检出浮游动物4门19种,主要是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类,见表2。

表2可知,浮游动物主要以原生动物为主。种数占比达47.37%;枝角类次之,轮虫和桡足类占比相当。

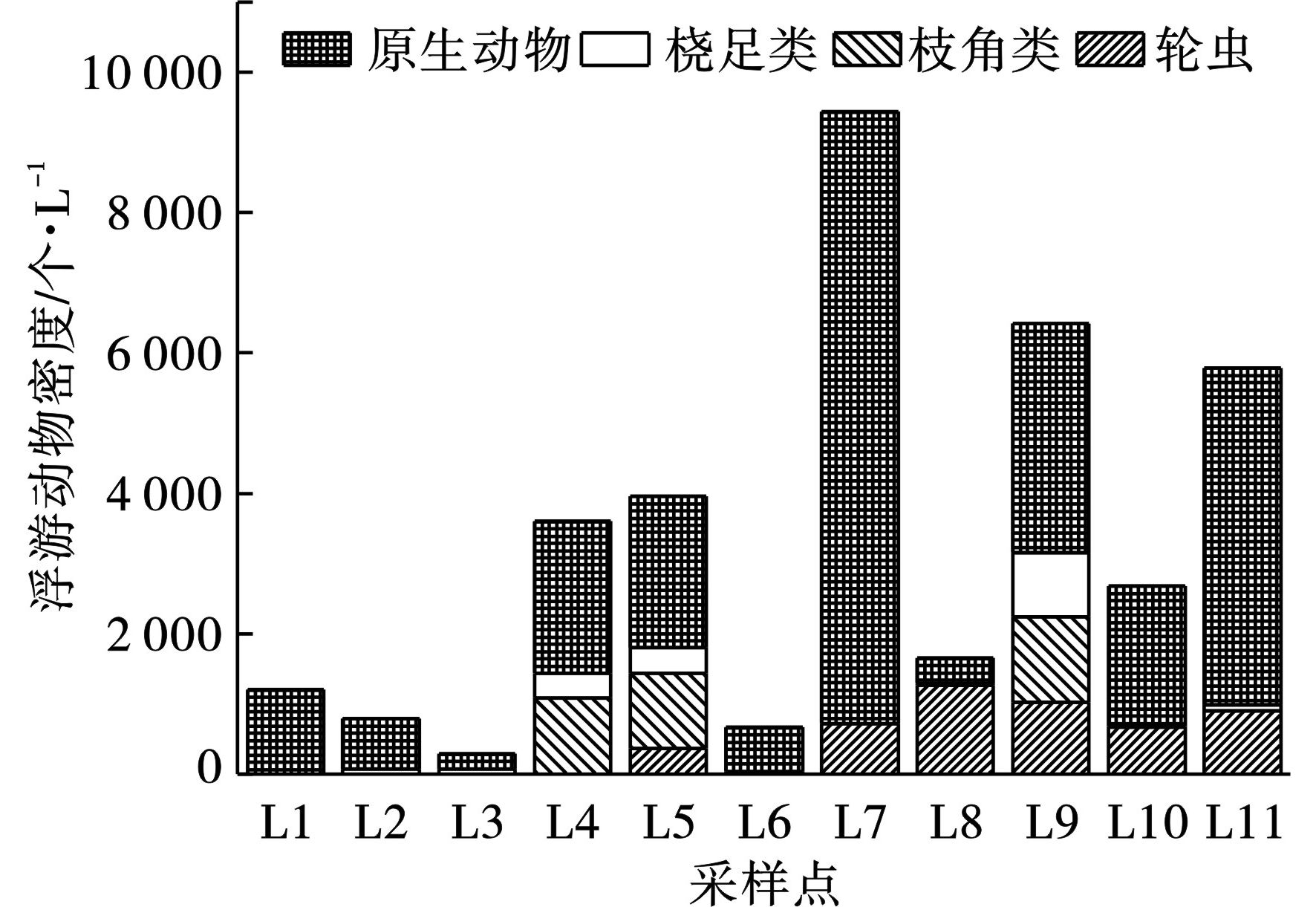

延河丰水期11个采样点浮游动物密度变化,见图3。

图3可知,延河丰水期浮游动物密度分布有上游<中游<下游的趋势,上游以原生动物为主,中游L4采样点出现枝角类和桡足类,L5采样点出现轮虫,下游以原生动物和轮虫为主。浮游动物密度变化范围是18~8 720个/L。

-

延河丰水期浮游植物优势种分布情况,见表3。从上游到下游,浮游植物优势种从蓝藻门和硅藻门变为以绿藻门为主。微囊藻、小球藻、小环藻和针杆藻在多个采样点被检出,小球藻和小环藻在11个采样点均占据优势。

浮游动物优势种,见表4。延河下游臂尾轮虫、板壳虫、草履虫和变形虫属占据优势;优势种在上游以原生动物、桡足类为主;中游轮虫、枝角类、桡足类和原生动物均有检出;下游以轮虫、原生动物为主,桡足类也有检出,上游到下游优势种物种种类为上游<中游<下游。

-

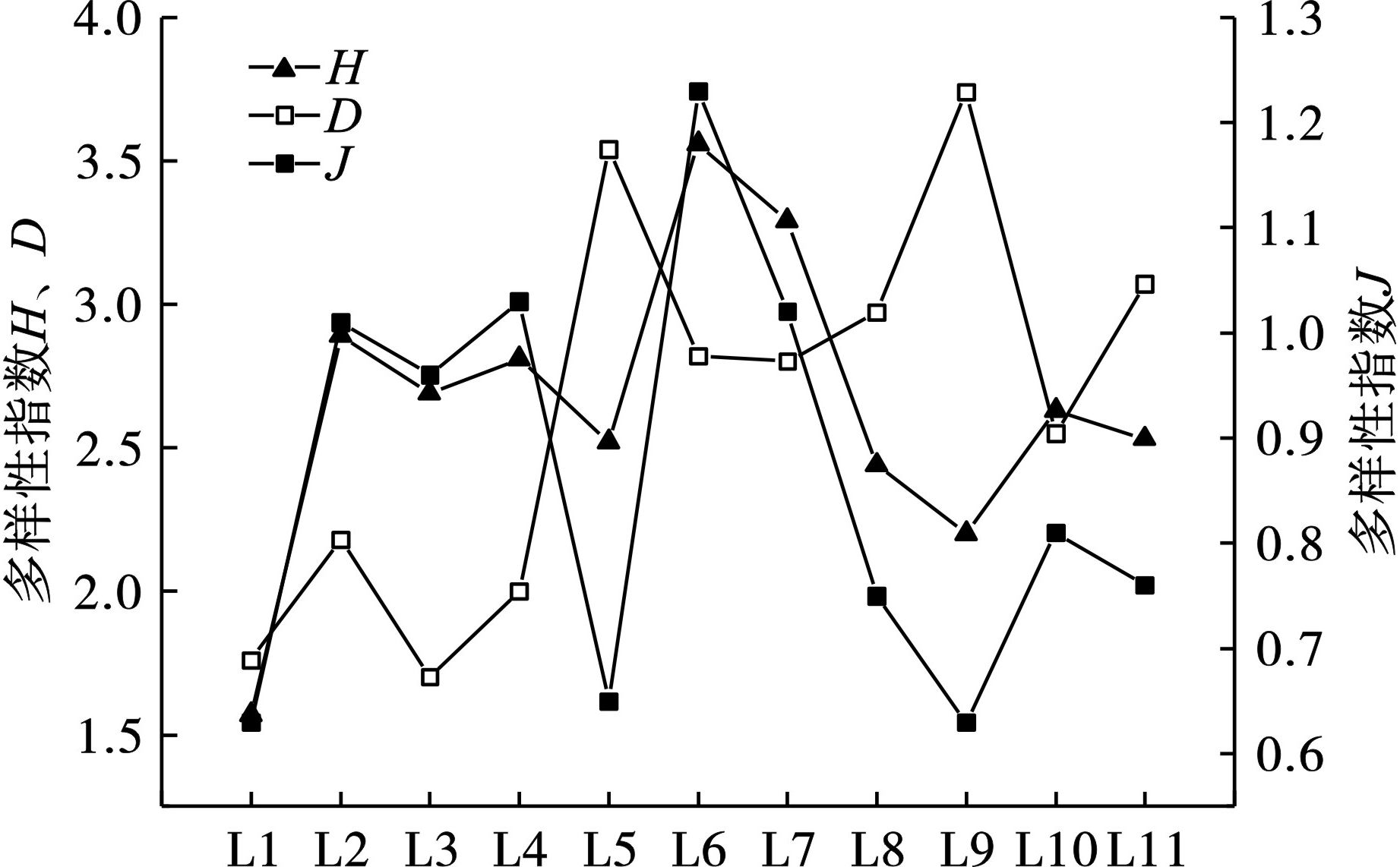

延河丰水期11个采样点的Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)和Margalef丰富度指数(D)计算,见图4~5。

图4可知,浮游植物H值波动在2.27~4.16之间,平均值为3.63,水质类型为轻或无污染;均匀度指数J值波动在0.63~1.04之间,平均值为0.82,对应的水类型是轻或无污染;丰富度指数D值介于1.70~3.74之间,平均值为2.65,对应的污染状态β-中污染。

图5可知,浮游动物H值波动在0.44~3.2之间,平均值为1.79,水质类型为中污染;均匀度指数J值波动在0.17~0.86之间,平均值为0.61,对应的水质类型是轻或无污染;丰富度指数D值介于0.32~0.75之间,平均值为0.36,对应的水环境污染状况为重污染。

-

延河丰水期pH为5~6,温度介于16~27 ℃。根据国家《地表水环境质量标准:GB 3838—2002》,用综合水质标识指数法对水质进行评价得知:延河丰水期上游、中游为Ⅲ类水;下游为Ⅳ类水。延河丰水期水体主要污染因子是TN,11个采样点中,有8个采样点的TN劣于功能区1~2个类别。其次是CODCr、TP,有4个采样点的CODCr劣于功能区1个类别,3个采样点的TP劣于功能区1个类别。上游和中游的主要污染因子是CODCr和TN,下游的主要污染因子是TN和TP。总体上,延河丰水期下游污染程度比上游高,见表5。

-

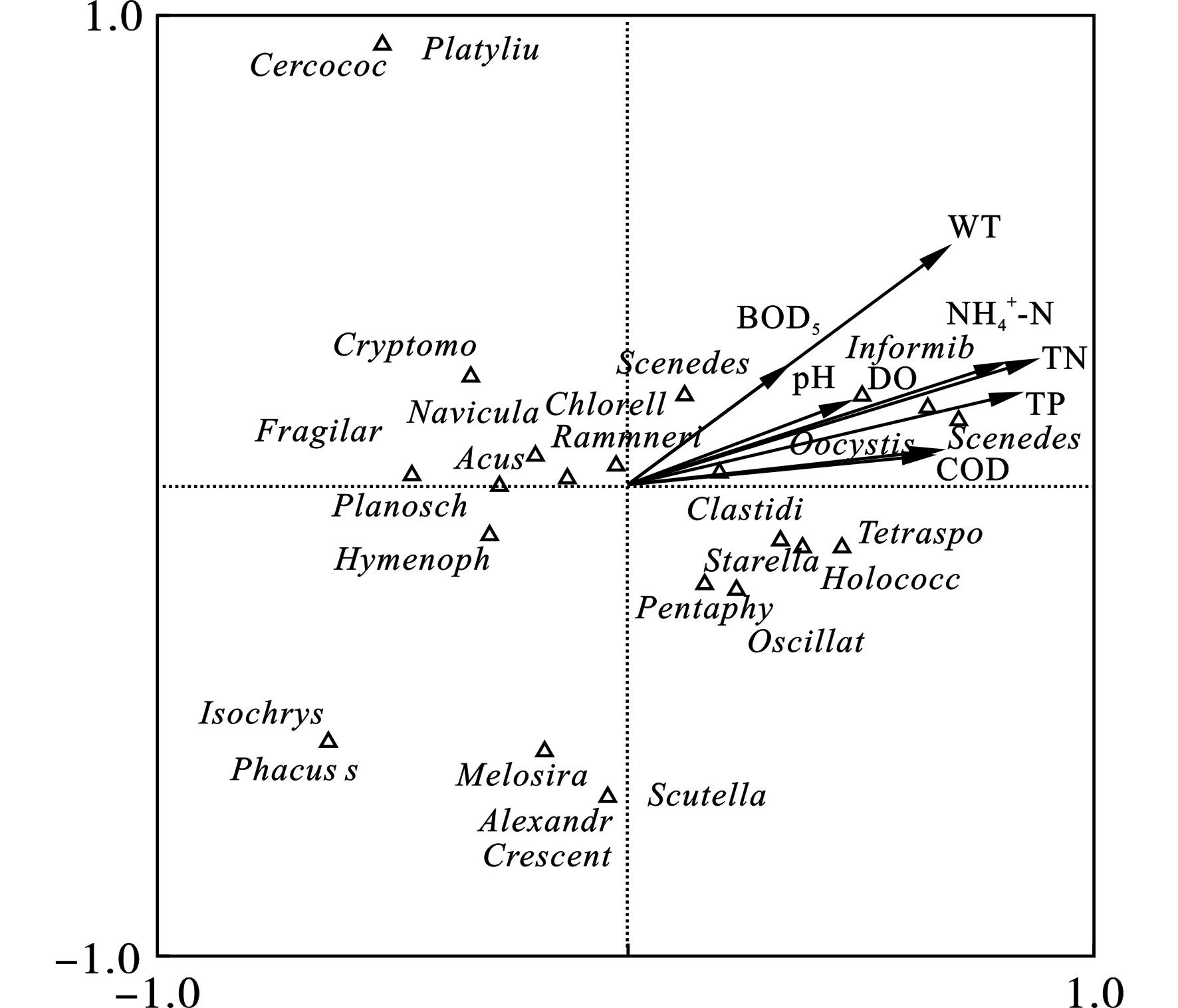

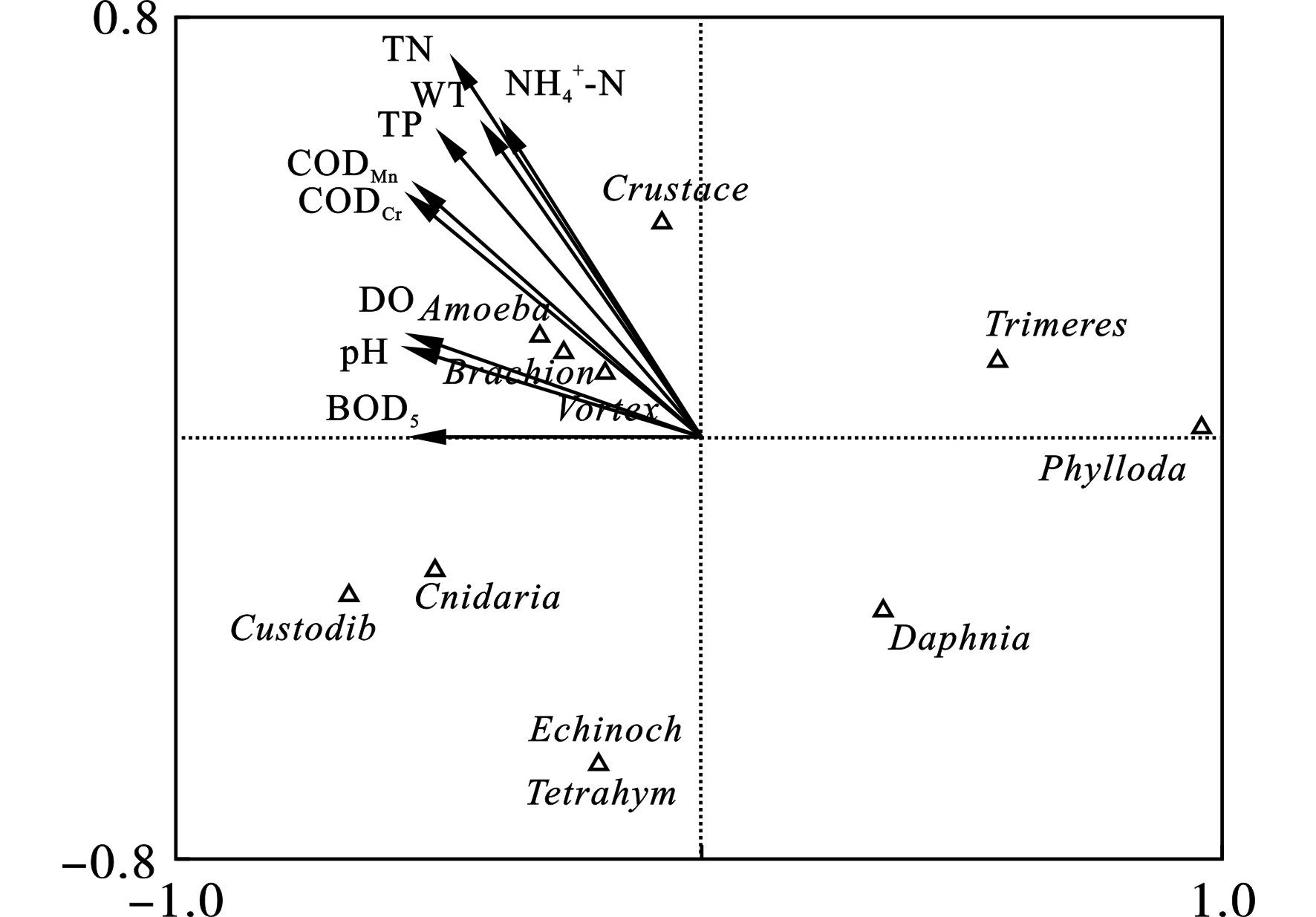

延河丰水期浮游植物优势种与环境因子的典范相关分析(CCA),见图6~7。实心箭头代表水质指标,空心三角形代表物种。水质指标线段越长,影响越大,线段越短,影响越小。物种与水质指标夹角为锐角,呈正相关,为钝角,呈负相关[12-14]。

图6可知,WT和TN对浮游植物群落分布影响最大。图7可知,TN和TP对浮游动物群落分布影响最大。CODCr、NH4+-N等对浮游生物群落分布影响较大,pH、DO和BOD5对浮游生物群落分布也有影响。

-

延河丰水期浮游植物主要由硅藻、绿藻和蓝藻组成,分别占总种数的20.41%、38.78%和24.49%。与大多河流浮游植物物种组成相似。文献[8、14]研究均发现浮游生物主要由绿藻和硅藻组成。文献[15-17]研究均发现浮游植物主要由硅藻、绿藻和蓝藻为主。延河丰水期上游以中营养型水体的指示生物硅藻[18]为主。从L7断面开始,绿藻密度占比明显增加,绿藻生长繁殖在较高温度,有机质多,含氮量高的水体中[19],蓝藻为富营养化的指示生物[20]。舟形藻、小环藻、针杆藻、小球藻、微囊藻和色球藻等水体富营养化[12-21]的指示生物作为优势种在多个采样点被检出,且到中游和下游,绿藻门的优势种占比在增加,反应出了延河的富营养化趋势。

延河浮游动物以原生动物为主,占总种数的71.85%。与类似研究结果一致。这些研究表明,水体营养水平状况对浮游动物种类和密度影响较大。丰水期蓝藻等浮游植物为其提供充足的食物来源。原生动物密度随水体富营养化程度增加而增加[22],且繁衍速度快、数量大[23]。延河丰水期原生动物密度在浮游动物中占比最大,表明延河有富营养化趋势。桡足类生活在富营养水体中[24],喜食浮游单细胞藻类的枝角类也有类似习性[21]。与浮游植物得出的水体有中-富营养化趋势结论一致。

延河丰水期上游、中游和下游浮游生物群落分布有明显的空间差异。物种的丰富度和多样性有上游<中游<下游的趋势。

-

浮游生物群落分布受环境因子的影响。浮游植物作为河流水生生态系统的初级生产者,无自主活动能力。王勇等[19]研究表明,河流流速、含沙量和受污染程度均会影响浮游植物群落的分布。上游(L1~L2)污染源少但水土流失严重。水浅,流速小,在一定程度上影响了浮游植物的栖息密度。氮、磷是浮游植物生长的主要营养盐。硅藻种群数量与氮、磷呈正相关[25],是出现硅藻密度占比最大的原因。温度影响着藻类的光合作用,对其群落分布有直接影响。丰水期时,温度正是高季,喜温的绿藻和蓝藻会大量繁殖。综合延河地区相关文献[26-28]及实地调研情况,延河上游水体底质主要为细沙,水土流失严重,浑浊不见底,导致浮游动物群落密度相对较低。中下游相比于上游,水体透明度更高,水生植物覆盖率较高,适合浮游动物生长繁衍。

孙晓梅等[29]对长江中游段的研究表明:TP、TN和NH3-N是浮游植物群落分布的主要影响因子;TP、NH3-N和CODMn是浮游动物群落分布的主要影响因子。陈红等[30]对灞河的研究表明:水温、总氮、pH、溶解氧和汞是浮游植物群落分布的主要影响因子;影响浮游动物群落分布的主要因子为水温、总氮、总磷、叶绿素a和汞。在本研究中,浮游植物群落分布与WT、TN、NH4+-N和TP有关。硅藻门受环境影响较小,主要是舟形藻、针杆藻等与TN、NH4+-N和TP呈较强负相关性,这与黄兰贵等[31]的研究类似。绿藻门的空球藻、色球藻、盒形藻和卵囊藻与营养盐有较强的正相关性,这与陈红等[30]对于灞河的研究结果一致。本研究中,TN、TP、CODMn、CODCr和NH4+-N是影响浮游动物群落分布的环境因子。文献[31-33]表明,浮游动物群落分布与水体富营养状态密切相关。高温不利于枝角类繁殖发育,长刺溞属、哲水溞目与WT呈负相关,这与徐梅等[34]对焦岗湖类似研究的结果一致。研究发现,延河丰水期COD、TN和TP的含量较高,营养盐浓度升高有利于浮游植物生长繁殖,进一步影响浮游动物的密度,CCA结果显示,TN、TP与多数浮游植物、浮游动物呈正相关性,进一步证实了上述说明。本研究所得结果能为河流水环境的监测和治理提供参考价值。

延河丰水期浮游生物群落分布及其与环境因子的关系

Relationship between distribution of plankton community and environmental factors in Yanhe River during wet season

-

摘要: 为探究延河浮游生物群落分布及其与环境因子的关系,该研究于2019年7月从上游到下游采集了水质及浮游生物共286个样品。结果显示:浮游植物7门49种,其中绿藻19种占总数的39.23%,硅藻10种占40.23%,蓝藻12种占14.25%,隐藻1种占5.29%,黄藻、裸藻和甲藻7种占1%;检出浮游动物4 门19 种,其中原生动物 9种、轮虫2种、枝角类5种和桡足类3种,分别占总数的71.85%、13.5%、9.27%和5.38%;浮游植物和浮游动物的密度分别为1.92×104~425.16×104个/L、18~8 720个/L;浮游生物优势种从上游到下游,呈增多状态。多样性指数计算结果显示,延河水质为β-中、重污染。通过分析优势种与环境因子的典范对应关系,得出温度、总氮对浮游植物的群落分布影响最大。影响浮游动物群落分布的主要环境因子是总氮、总磷。Abstract: To study the distribution of plankton community in Yanhe and its relationship with environmental factors, a total of 286 samples of water quality and plankton were collected from upstream to downstream in July 2019. 49 species of phytoplankton in 7 phyla were identified. 19 species of green algae accounted for 39.23%, 10 species of diatoms accounted for 40.23%, 12 species of cyanobacteria accounted for 14.25%, 1 species of cryptophytes accounted for 5.29%, and there were 7 species of Xanthellae, Euglena and Beetle accounted for 1%. A total of 19 species of zooplankton were detected in 4 phyla, including 9 protozoa, 2 rotifers, 5 cladocerans and 3 copepods, accounted for 71.85%, 13.5%, 9.27%, and 5.38% respectively. The density ranges of phytoplankton and zooplankton were 1.92×104~425.16×104/L and 18~8 720/L. The dominant species of plankton were increasing from upstream to downstream. The calculation result of the diversity index showed that the water quality of Yanhe River was β-medium and heavily pollutied. The canonical correspondence analysis relationship between dominant species and environmental factors concluded that the temperature and total nitrogen had the greatest influence on the distribution of phytoplankton communities. The main environmental factors affected the distribution of zooplankton communities were total nitrogen and total phosphorus.

-

Key words:

- plankton /

- community distribution /

- biodiversity /

- canonical correspondence analysis

-

黄河流域生态保护和高质量发展是我国近年来环保工作的重要方向。延河位于陕西省延安市,是黄河的重要一级支流。全面掌握延河水环境状况,对黄河流域生态文明建设具有重要意义。

浮游生物有浮游植物和浮游动物,是组成水生生态系统的重要物质[1]。浮游植物是水中的初级生产者[2],浮游动物是浮游植物重要的消费者[1],两者均对水环境变化敏感,可表征水体受污染情况,能作为水环境监测的指示生物,反映水体健康状况[3]。群落的分布规律能作为反映水生态系统长期变化的指标[4-5]。目前对延河浮游生物的研究鲜有报道,探究延河浮游生物群落分布及其与环境因子的关系,能为延河水环境质量的监测和评价提供参考依据。

1. 材料与方法

1.1 研究区域概况

延河是黄河的一级支流,是延安市第二大河,也是陕北第二条大河,全长286.9 km,由西北向东南注入黄河。多年平均径流量为2.93亿m3。延河水系结构呈树枝状。上游为峁梁丘陵沟壑,植被稀少,侵蚀强烈,水土流失严重;中游为峁状丘陵沟壑区,河谷宽阔,阶地发育,侵蚀不如上游严重;下游为破碎原区,冲沟发育,水土流失不如中上游严重。

1.2 采样时间和采样点

于2019年7月共采集水样286个,每个采样点12个水质样品,14个浮游生物样品(均设有平行样)。采样点分布在延河的上游(L1、L2)、中游(L3~L8)和下游(L9~L11),见图1。具体河流采样点编号和名称如下:L1(马鞍桥)、L2(杨园村)、L3(安塞县下游1 km)、L4(上李家湾)、L5(石窑村)、L6(郭家贬)、L7(朱家沟)、L8(甘谷驿)、L9(杨家湾)、L10(谭家河)和L11(阎家滩)。

1.3 样品采集与测定

水温(WT)、pH、溶解氧(DO)采用温度计、pH测定仪和便携式快测仪现场测定。生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、总氮(TN)和总磷(TP)等理化指标用采水器采集后实验室测定。采样量及采样方法均参考《地表水和污水环境监测技术规范: HJ/T 91—2002》[6]。

浮游植物、原生动物和轮虫的定性样品用25#浮游生物网采集,定量样品用采水器采集,分别装于1 000 mL样品瓶中,现场加入50 mL 37%~40%的甲醛固定。枝角类和桡足类定性样品用13#浮游生物网采集,定量样品采集10 L水样,用25#浮游生物网过滤3次,分别装于1 000 mL样品瓶中,现场加入10 mL鲁哥试液固定[7]。静置浓缩后的浮游植物和浮游动物样品分别在10×40、10×10倍镜下观察。

1.4 数据处理

1.4.1 优势种

优势种表示浮游生物群落内各生物种类处于何种优势或劣势状态的群落测定度[8],见式(1)。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (1) 式(1)中:Ni表示第i种的个体数;N表示样品的总个体数;fi是第i物种的出现频率,当Y>0.02时,取为优势种。

1.4.2 多样性指数

多样性指数表示浮游生物群落结构的复杂程度,是判断群落稳定性的重要指标[8-11]。采用Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)和Margalef丰富度指数(D)对延河浮游生物进行多样性分析,见式(2~4)。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (2) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (3) stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (4) 式(2~4)中:Pi=Ni/N,S表示样品的种类总数。多样性指数评价指标H值、D值分布在0~1时,为“重污染”,在1~2时为“α-中污染”,在2~3时为“β-中污染”,﹥3为“轻或无污染”。J值在0~0.3时为“重污染”,在0.3~0.4时为“α-中污染”,在0.4~0.5时为“β-中污染”,﹥0.5为“轻或无污染”。

1.4.3 典范对应分析

典范对应分析(CCA)将物种数据与环境因子用回归方法结合,能直观的反应出物种群落分布及其与环境因子的关系。其算法可由Canoco软件快速实现。本文利用Canoco for Windows 4.5软件对浮游生物优势种和理化指标进行CCA分析。

2. 结果与分析

2.1 浮游生物群落分布

2.1.1 种类及密度

延河丰水期浮游植物共检出7门49种,浮游植物群落分布占比情况,见表1。

表 1 延河丰水期浮游植物种类组成门 种 百分比/% 硅藻 10 20.41 绿藻 19 38.78 蓝藻 12 24.49 裸藻 3 6.12 甲藻 3 6.12 隐藻 1 2.04 黄藻 1 2.04 合计 49 100 表1可知,延河丰水期浮游植物主要是硅藻、绿藻和蓝藻,分别占总数的20.41%、38.78%和24.49%。裸藻、甲藻、隐藻和黄藻也有检出,但占比较小。

延河丰水期11个采样点浮游植物密度变化,见图2。

图2可知,各采样点不同浮游植物群落分布不均,上游、中游以硅藻为主,下游绿藻密度增多。浮游植物密度变化范围在1.92×104~425.16×104个/L之间,下游浮游植物密度明显偏高。

延河丰水期共检出浮游动物4门19种,主要是原生动物、轮虫、枝角类和桡足类,见表2。

表 2 延河丰水期浮游动物群落组成门 种 百分比/% 原生动物 9 47.37 轮虫 2 10.53 枝角类 5 26.32 桡足类 3 15.78 总计 19 100 表2可知,浮游动物主要以原生动物为主。种数占比达47.37%;枝角类次之,轮虫和桡足类占比相当。

延河丰水期11个采样点浮游动物密度变化,见图3。

图3可知,延河丰水期浮游动物密度分布有上游<中游<下游的趋势,上游以原生动物为主,中游L4采样点出现枝角类和桡足类,L5采样点出现轮虫,下游以原生动物和轮虫为主。浮游动物密度变化范围是18~8 720个/L。

2.1.2 优势种

延河丰水期浮游植物优势种分布情况,见表3。从上游到下游,浮游植物优势种从蓝藻门和硅藻门变为以绿藻门为主。微囊藻、小球藻、小环藻和针杆藻在多个采样点被检出,小球藻和小环藻在11个采样点均占据优势。

表 3 延河丰水期浮游植物优势种门类 优势种 拉丁文 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 出现频率 蓝藻 等鞭金藻 Isochrysis + 1 微囊藻 Planoschizoma + + + + + + + + 8 色球藻 Clastidium cylindricum + + + + 4 泥污颤藻 derelinquere caeno + + 2 绿藻 卵囊藻 Oocystis + + + 3 四孢藻 tetraspora + + + 3 新月藻 Crescentia intercedentibus + 1 二形栅藻 Scenedesmus dimorpha + + 2 盒形藻 Informibus buxum-algae + + + + 4 盘星藻 pentaphyllum + + + + 4 空星藻 Starella + + + + + 5 实球藻 Cercococcus + 1 空球藻 Holococcus + + 2 栅藻 Scenedesmus dimorpha + + + + + 5 小球藻 Chlorella + + + + + + + + + + + 11 硅藻 舟形藻 Navicula + + + + + + 6 小环藻 rammneri + + + + + + + + + + + 11 曲舟藻 Scutellaria + 1 脆杆藻 Fragilaria + + + + 4 平板藻 Platylium + 1 针杆藻 acus + + + + + + + + + 9 直链藻 Melosira + + + 3 隐藻 卵形隐藻 Cryptomonas ovata + + + + 4 注:“+” 表示该物种在该河段为优势种。 浮游动物优势种,见表4。延河下游臂尾轮虫、板壳虫、草履虫和变形虫属占据优势;优势种在上游以原生动物、桡足类为主;中游轮虫、枝角类、桡足类和原生动物均有检出;下游以轮虫、原生动物为主,桡足类也有检出,上游到下游优势种物种种类为上游<中游<下游。

表 4 延河丰水期浮游动物优势种门类 优势种 拉丁文 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 出现频率 轮虫 臂尾轮虫 Brachionus + + + + + + 6 枝角类 长刺溞属 Echinochloa + + 2 哲水蚤目 Phylloda + 1 桡足类 猛水蚤目 Daphnia + + + + + + 6 原生动物 板壳虫 crustacean + + + + + 4 草履虫 Trimeresurus + + + + + + 5 钟虫 Vortex + + + + 4 四膜虫 Tetrahymena + + 2 刺胞虫 Cnidaria + + 2 表壳虫 Custodibus + 1 变形虫 Amoeba + + + + 4 注:“+” 表示该物种在该河段为优势种。 2.1.3 多样性指数

延河丰水期11个采样点的Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(J)和Margalef丰富度指数(D)计算,见图4~5。

图4可知,浮游植物H值波动在2.27~4.16之间,平均值为3.63,水质类型为轻或无污染;均匀度指数J值波动在0.63~1.04之间,平均值为0.82,对应的水类型是轻或无污染;丰富度指数D值介于1.70~3.74之间,平均值为2.65,对应的污染状态β-中污染。

图5可知,浮游动物H值波动在0.44~3.2之间,平均值为1.79,水质类型为中污染;均匀度指数J值波动在0.17~0.86之间,平均值为0.61,对应的水质类型是轻或无污染;丰富度指数D值介于0.32~0.75之间,平均值为0.36,对应的水环境污染状况为重污染。

2.2 浮游生物群落分布与环境因子关系

2.2.1 延河水环境因子

延河丰水期pH为5~6,温度介于16~27 ℃。根据国家《地表水环境质量标准:GB 3838—2002》,用综合水质标识指数法对水质进行评价得知:延河丰水期上游、中游为Ⅲ类水;下游为Ⅳ类水。延河丰水期水体主要污染因子是TN,11个采样点中,有8个采样点的TN劣于功能区1~2个类别。其次是CODCr、TP,有4个采样点的CODCr劣于功能区1个类别,3个采样点的TP劣于功能区1个类别。上游和中游的主要污染因子是CODCr和TN,下游的主要污染因子是TN和TP。总体上,延河丰水期下游污染程度比上游高,见表5。

表 5 水质标识指数法对环境因子的评价采样点 pH 水温/℃ 单因子标识指数 水体功能类别 综合水质标识指数 DO BOD5 CODCr NH4+−N TP TN CODMn L1 6 25.5 1.1 2 4.41 2.6 2.2 3.1 3.8 Ⅲ 3.01 L2 5 16 1.1 − − − − − − − − L3 5 22 1.1 3.5 3.2 2.6 2.4 5.42 2.3 Ⅲ 3.21 L4 5 22 1.1 2 4.61 2.5 3.7 4.21 3.9 Ⅲ 3.52 L5 6 24 1.1 3.6 3 2.6 2.3 5.62 2.7 Ⅲ 3.31 L6 5 22 1.1 − − − − − − − − L7 6 22 1.1 3.8 4.91 2.4 3.8 6.23 2.2 Ⅲ 3.91 L8 5 27 1.1 2 4.11 3.8 4.81 6.63 3.7 Ⅳ 4.231 L9 5 25.5 1.1 3.5 4.2 4.5 5.82 6.22 3.5 Ⅳ 4.641 L10 5 25 1.1 2 4.4 4.5 5.82 6.12 3.8 Ⅳ 4.441 L11 5 27 1.1 2 4.5 4.4 4.3 6.22 3.6 Ⅳ 4.241 注:“−”表示数据缺失。 2.2.2 浮游生物与环境因子典型对应分析

延河丰水期浮游植物优势种与环境因子的典范相关分析(CCA),见图6~7。实心箭头代表水质指标,空心三角形代表物种。水质指标线段越长,影响越大,线段越短,影响越小。物种与水质指标夹角为锐角,呈正相关,为钝角,呈负相关[12-14]。

图6可知,WT和TN对浮游植物群落分布影响最大。图7可知,TN和TP对浮游动物群落分布影响最大。CODCr、NH4+-N等对浮游生物群落分布影响较大,pH、DO和BOD5对浮游生物群落分布也有影响。

3. 讨论

3.1 浮游生物群落分布

延河丰水期浮游植物主要由硅藻、绿藻和蓝藻组成,分别占总种数的20.41%、38.78%和24.49%。与大多河流浮游植物物种组成相似。文献[8、14]研究均发现浮游生物主要由绿藻和硅藻组成。文献[15-17]研究均发现浮游植物主要由硅藻、绿藻和蓝藻为主。延河丰水期上游以中营养型水体的指示生物硅藻[18]为主。从L7断面开始,绿藻密度占比明显增加,绿藻生长繁殖在较高温度,有机质多,含氮量高的水体中[19],蓝藻为富营养化的指示生物[20]。舟形藻、小环藻、针杆藻、小球藻、微囊藻和色球藻等水体富营养化[12-21]的指示生物作为优势种在多个采样点被检出,且到中游和下游,绿藻门的优势种占比在增加,反应出了延河的富营养化趋势。

延河浮游动物以原生动物为主,占总种数的71.85%。与类似研究结果一致。这些研究表明,水体营养水平状况对浮游动物种类和密度影响较大。丰水期蓝藻等浮游植物为其提供充足的食物来源。原生动物密度随水体富营养化程度增加而增加[22],且繁衍速度快、数量大[23]。延河丰水期原生动物密度在浮游动物中占比最大,表明延河有富营养化趋势。桡足类生活在富营养水体中[24],喜食浮游单细胞藻类的枝角类也有类似习性[21]。与浮游植物得出的水体有中-富营养化趋势结论一致。

延河丰水期上游、中游和下游浮游生物群落分布有明显的空间差异。物种的丰富度和多样性有上游<中游<下游的趋势。

3.2 浮游生物群落分布与环境因子的关系

浮游生物群落分布受环境因子的影响。浮游植物作为河流水生生态系统的初级生产者,无自主活动能力。王勇等[19]研究表明,河流流速、含沙量和受污染程度均会影响浮游植物群落的分布。上游(L1~L2)污染源少但水土流失严重。水浅,流速小,在一定程度上影响了浮游植物的栖息密度。氮、磷是浮游植物生长的主要营养盐。硅藻种群数量与氮、磷呈正相关[25],是出现硅藻密度占比最大的原因。温度影响着藻类的光合作用,对其群落分布有直接影响。丰水期时,温度正是高季,喜温的绿藻和蓝藻会大量繁殖。综合延河地区相关文献[26-28]及实地调研情况,延河上游水体底质主要为细沙,水土流失严重,浑浊不见底,导致浮游动物群落密度相对较低。中下游相比于上游,水体透明度更高,水生植物覆盖率较高,适合浮游动物生长繁衍。

孙晓梅等[29]对长江中游段的研究表明:TP、TN和NH3-N是浮游植物群落分布的主要影响因子;TP、NH3-N和CODMn是浮游动物群落分布的主要影响因子。陈红等[30]对灞河的研究表明:水温、总氮、pH、溶解氧和汞是浮游植物群落分布的主要影响因子;影响浮游动物群落分布的主要因子为水温、总氮、总磷、叶绿素a和汞。在本研究中,浮游植物群落分布与WT、TN、NH4+-N和TP有关。硅藻门受环境影响较小,主要是舟形藻、针杆藻等与TN、NH4+-N和TP呈较强负相关性,这与黄兰贵等[31]的研究类似。绿藻门的空球藻、色球藻、盒形藻和卵囊藻与营养盐有较强的正相关性,这与陈红等[30]对于灞河的研究结果一致。本研究中,TN、TP、CODMn、CODCr和NH4+-N是影响浮游动物群落分布的环境因子。文献[31-33]表明,浮游动物群落分布与水体富营养状态密切相关。高温不利于枝角类繁殖发育,长刺溞属、哲水溞目与WT呈负相关,这与徐梅等[34]对焦岗湖类似研究的结果一致。研究发现,延河丰水期COD、TN和TP的含量较高,营养盐浓度升高有利于浮游植物生长繁殖,进一步影响浮游动物的密度,CCA结果显示,TN、TP与多数浮游植物、浮游动物呈正相关性,进一步证实了上述说明。本研究所得结果能为河流水环境的监测和治理提供参考价值。

-

表 1 延河丰水期浮游植物种类组成

门 种 百分比/% 硅藻 10 20.41 绿藻 19 38.78 蓝藻 12 24.49 裸藻 3 6.12 甲藻 3 6.12 隐藻 1 2.04 黄藻 1 2.04 合计 49 100 表 2 延河丰水期浮游动物群落组成

门 种 百分比/% 原生动物 9 47.37 轮虫 2 10.53 枝角类 5 26.32 桡足类 3 15.78 总计 19 100 表 3 延河丰水期浮游植物优势种

门类 优势种 拉丁文 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 出现频率 蓝藻 等鞭金藻 Isochrysis + 1 微囊藻 Planoschizoma + + + + + + + + 8 色球藻 Clastidium cylindricum + + + + 4 泥污颤藻 derelinquere caeno + + 2 绿藻 卵囊藻 Oocystis + + + 3 四孢藻 tetraspora + + + 3 新月藻 Crescentia intercedentibus + 1 二形栅藻 Scenedesmus dimorpha + + 2 盒形藻 Informibus buxum-algae + + + + 4 盘星藻 pentaphyllum + + + + 4 空星藻 Starella + + + + + 5 实球藻 Cercococcus + 1 空球藻 Holococcus + + 2 栅藻 Scenedesmus dimorpha + + + + + 5 小球藻 Chlorella + + + + + + + + + + + 11 硅藻 舟形藻 Navicula + + + + + + 6 小环藻 rammneri + + + + + + + + + + + 11 曲舟藻 Scutellaria + 1 脆杆藻 Fragilaria + + + + 4 平板藻 Platylium + 1 针杆藻 acus + + + + + + + + + 9 直链藻 Melosira + + + 3 隐藻 卵形隐藻 Cryptomonas ovata + + + + 4 注:“+” 表示该物种在该河段为优势种。 表 4 延河丰水期浮游动物优势种

门类 优势种 拉丁文 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 出现频率 轮虫 臂尾轮虫 Brachionus + + + + + + 6 枝角类 长刺溞属 Echinochloa + + 2 哲水蚤目 Phylloda + 1 桡足类 猛水蚤目 Daphnia + + + + + + 6 原生动物 板壳虫 crustacean + + + + + 4 草履虫 Trimeresurus + + + + + + 5 钟虫 Vortex + + + + 4 四膜虫 Tetrahymena + + 2 刺胞虫 Cnidaria + + 2 表壳虫 Custodibus + 1 变形虫 Amoeba + + + + 4 注:“+” 表示该物种在该河段为优势种。 表 5 水质标识指数法对环境因子的评价

采样点 pH 水温/℃ 单因子标识指数 水体功能类别 综合水质标识指数 DO BOD5 CODCr NH4+−N TP TN CODMn L1 6 25.5 1.1 2 4.41 2.6 2.2 3.1 3.8 Ⅲ 3.01 L2 5 16 1.1 − − − − − − − − L3 5 22 1.1 3.5 3.2 2.6 2.4 5.42 2.3 Ⅲ 3.21 L4 5 22 1.1 2 4.61 2.5 3.7 4.21 3.9 Ⅲ 3.52 L5 6 24 1.1 3.6 3 2.6 2.3 5.62 2.7 Ⅲ 3.31 L6 5 22 1.1 − − − − − − − − L7 6 22 1.1 3.8 4.91 2.4 3.8 6.23 2.2 Ⅲ 3.91 L8 5 27 1.1 2 4.11 3.8 4.81 6.63 3.7 Ⅳ 4.231 L9 5 25.5 1.1 3.5 4.2 4.5 5.82 6.22 3.5 Ⅳ 4.641 L10 5 25 1.1 2 4.4 4.5 5.82 6.12 3.8 Ⅳ 4.441 L11 5 27 1.1 2 4.5 4.4 4.3 6.22 3.6 Ⅳ 4.241 注:“−”表示数据缺失。 -

[1] JEPPESEN E, NGES P, DAVIDSON T A, et al. Zooplankton as indicators in lakes: a scientific-based plea for including zooplankton in the ecological quality assessment of lakes according to the European Water Framework Directive (WFD)[J]. Hydrobiologia, 2011, 676(1): 279. doi: 10.1007/s10750-011-0831-0 [2] WANG C, VIKTÓRIA B, STENGER-KOVACS C, et al. Enhanced ecological indication based on combined planktic and benthic functional approaches in large river phytoplankton ecology[J]. Hydrobiologia, 2018, 818(1): 163 − 175. doi: 10.1007/s10750-018-3604-1 [3] 郑丙辉, 田自强, 张雷, 等. 太湖西岸湖滨带水生生物分布特征及水质营养状况[J]. 生态学报, 2007, 27(10): 4214 − 4223. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2007.10.032 [4] 褚一凡, 赵闪闪, 李杲光, 等. 陈桥东湖浮游生物群落结构特征及水质评价[J]. 长江科学院院报, 2019, 36(8): 23 − 29. doi: 10.11988/ckyyb.20171424 [5] 章宗涉, 黄祥飞. 淡水浮游生物研究方法[M]. 科学出版社, 1991. [6] 齐文启, 连军, 孙宗光. 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91—2002)的相关技术说明[J]. 中国环境监测, 2006, 22(1): 4. [7] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法4版[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002: 210-213. [8] 兰开勇, 刘碧洪, 彭德清, 等. 独木河春季浮游生物资源调查及多样性分析[J]. 山地农业生物学报, 2019, 39(1): 8. [9] 窦勇, 霍达, 姜智飞, 等. 海河入海口表层水体浮游生物群落特征及与环境因子的相关性研究[J]. 生态环境学报, 2016, 25(4): 647 − 655. [10] 杨丹丹, 周贤君, 陈江凤, 等. 北盘江大峡谷流域浮游生物资源调查及多样性分析[J]. 基因组学与应用生物学, 2021, 40(2): 639 − 648. [11] 江卓韵, 何德权, 潘晓赋, 等. 云南省澜沧拉祜族自治县浮游生物多样性研究[J]. 生态科学, 2021, 40(2): 56 − 66. [12] 王宇飞, 赵秀兰, 何丙辉, 等. 汉丰湖夏季浮游植物群落与环境因子的典范对应分析[J]. 环境科学, 2015(3): 922 − 927. [13] 王华, 杨树平, 房晟忠, 等. 滇池浮游植物群落特征及与环境因子的典范对应分析[J]. 中国环境科学, 2016, 36(2): 544 − 552. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2016.02.034 [14] 闵文武, 王培培, 李丽娟, 等. 渭河流域浮游植物功能群与环境因子的关系[J]. 环境科学研究, 2015, 28(9): 1397 − 1406. [15] 张珊, 商乃萱, 张金羽, 等. 淮河流域西淝河浮游植物群落结构特征[J]. 水生态学杂志, 2020, 41(4): 81 − 89. [16] 胡莲, 邹曦, 郑志伟, 等. 三峡水库神农溪浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J]. 水生态学杂志, 2020, 41(6): 27 − 36. [17] 张春梅, 米武娟, 许元钊, 等. 南水北调中线总干渠浮游植物群落特征及水环境评价[J]. 水生态学杂志, 2021, 42(3): 47 − 54. [18] 黄国佳, 李秋华, 陈椽, 等. 贵州高原红枫湖水库浮游植物功能分组及其时空分布特征[J]. 生态学报, 2015, 35(17): 5573 − 5584. [19] 王勇, 王海军, 赵伟华, 等. 黄河干流浮游植物群落特征及其对水质的指示作用[J]. 湖泊科学, 2010, 22(5): 700 − 707. [20] 马健荣, 邓建明, 秦伯强, 等. 湖泊蓝藻水华发生机理研究进展[J]. 生态学报, 2013, 33(10): 3020 − 3030. [21] 彭水秀, 张坤, 邓道贵, 等. 南漪湖春夏季浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J]. 生物学杂志, 2019, 36(1): 35 − 38. doi: 10.3969/j.issn.2095-1736.2019.01.035 [22] 许木启, 曹宏, 王玉龙. 原生动物群落多样性变化与汉沽稳定塘水质净化效能相互关系的研究[J]. 生态学报, 2000, 20(2): 283 − 287. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2000.02.018 [23] 胡俊, 池仕运, 郑金秀, 等. 基于CoCA分析的长江干流浮游动植物群落交互影响研究[J]. 生态环境学报, 2018, 27(12): 2200 − 2207. [24] 王海邻, 刘玉飞, 任玉芬, 等. 北京市河流秋季浮游动物群落特征分析[J]. 环境科学, 2019, 40(8): 3568 − 3576. [25] 吴晓敏, 郝瑞娟, 潘宏博, 等. 黄浦江浮游动物群落结构及其与环境因子的关系[J]. 生态环境学报, 2018, 27(6): 1128 − 1137. [26] 吴江涛. 延河流域水污染现状评价及管理建议[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2018. [27] 裴晓龙, 丁强, 杨玉珍, 等. 2013—2017年延河水质变化及其影响因素[J]. 水土保持通报, 2019, 39(2): 115 − 117. [28] 周梦公, 郭雅妮, 惠璠, 等. 延河水质污染现状分析研究[J]. 环境科学与管理, 2016, 41(1): 90 − 93. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2016.01.026 [29] 孙晓梅, 刘绍平, 段辛斌, 等. 长江中游江段浮游生物群落结构及其与环境因子的关系[J]. 淡水渔业, 2021, 51(3): 3 − 12. doi: 10.3969/j.issn.1000-6907.2021.03.001 [30] 陈红, 刘清, 潘建雄, 等. 灞河城市段浮游生物群落结构时空变化及其与环境因子的关系[J]. 生态学报, 2019, 39(1): 173 − 184. [31] 黄兰贵, 殷环环, 张航, 等. 鄱阳湖出口浮游植物群落与环境因子分析[J]. 水利水电快报, 2021, 42(8): 77 − 82. [32] 林青, 由文辉, 徐凤洁, 等. 滴水湖浮游动物群落结构及其与环境因子的关系[J]. 生态学报, 2014, 34(23): 6918 − 6929. [33] 王汨, 杨柏贺, 马思琦, 等. 北运河水系夏季浮游动物群落结构特征及其与环境因子的关系[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2021, 18(4): 121 − 126. [34] 徐梅, 吴芳仪, 刘靓靓, 等. 焦岗湖浮游甲壳动物群落结构的季节动态[J]. 生态学杂志, 2016, 35(5): 1254 − 1262. -

下载:

下载: