-

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物[1],主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物5大类[2]。医疗废物中具有感染特性部分的质量占比可达80%~90%,消除其感染性危害是医疗废物处置的主要目的。我国规模化、规范化的医疗废物处置工作始于“非典”疫情。2004年,原国家环保总局印发了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》[3],以地级市为单位逐步构建了覆盖全国的医疗废物集中处置体系,有力保障了医疗废物的安全处置。然而,现行的医疗废物集中处置体系在运行过程中逐渐暴露出处置能力提升滞后、农村及偏远地区未能覆盖、应急处置功能欠缺、管理制度尚不健全等问题[4-6],且新型冠状病毒肺炎(简称“新冠肺炎”)疫情使得这些问题进一步凸显[7-10]。因此,医疗废物集中处置体系亟需优化升级。

全文HTML

-

自2004年以来,医疗废物集中处置体系经历了不断完善的过程,在不同发展阶段对医疗废物无害化处置的要求有所不同(见表1)。2004年印发的《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》[3]提出,2006年底前医疗废物基本实现安全处置。但实际上,医疗废物集中处置体系在2010年左右才基本建立。2012年发布的《“十二五”危险废物污染防治规划》[11]提出,设市城市医疗废物基本实现无害化处置,该规划的实施推动了城市建成区的医疗废物收集处置体系进一步完善。“十三五”期间,农村医疗废物的无害化处置得到越来越多的关注,《“十三五”生态环境保护规划》[12]要求,医疗废物集中处置范围向农村地区延伸,同时要求加强医疗废物规范化管理;《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》[13]提出,每个县(市)都须建成医疗废物收集转运处置体系。新冠肺炎疫情发生后,医疗废物集中处置工作得到了大力推进,疫情期间印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》[14]《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》[15]等文件进一步明确了“十四五”期间医疗废物治理的目标。基于上述原因,我国医疗废物集中处置体系必将迎来新一轮提升。

-

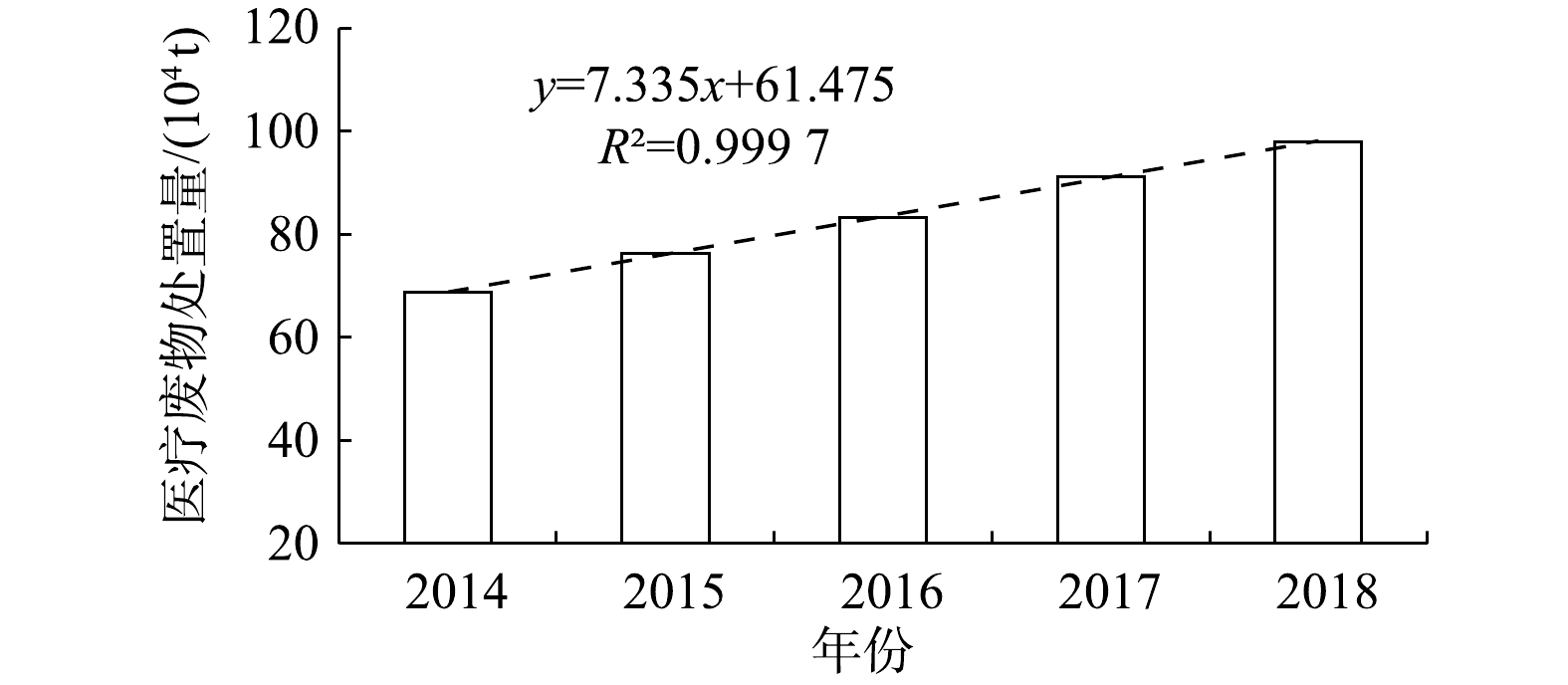

近年来,我国医疗废物的产生量呈线性增加趋势(见图1),从2014年的68.7×104 t增长到2018年的98.0×104 t,年均增长率达到9.3%。其中,上海、北京、广州、杭州、武汉等超大、特大城市增长尤为显著[7]。由于人口及医疗资源主要集中在大城市,故其医疗废物处置需求也更为迫切。根据《关于调整城市规模划分标准的通知》[16],按城区常住人口数量将城市划分为5类7档(见表2)。2018年,28个超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市共产生的医疗废物分别占全国医疗废物产生总量的17.9%、15.5%、15.3%;每百万人口医疗废物产生强度范围依次为3~9、4~10、5~10 t·d−1。按照现有趋势,常态下2025年全国医疗废物产生量将达到150×104 t,约为2018年产生量的1.5倍。

-

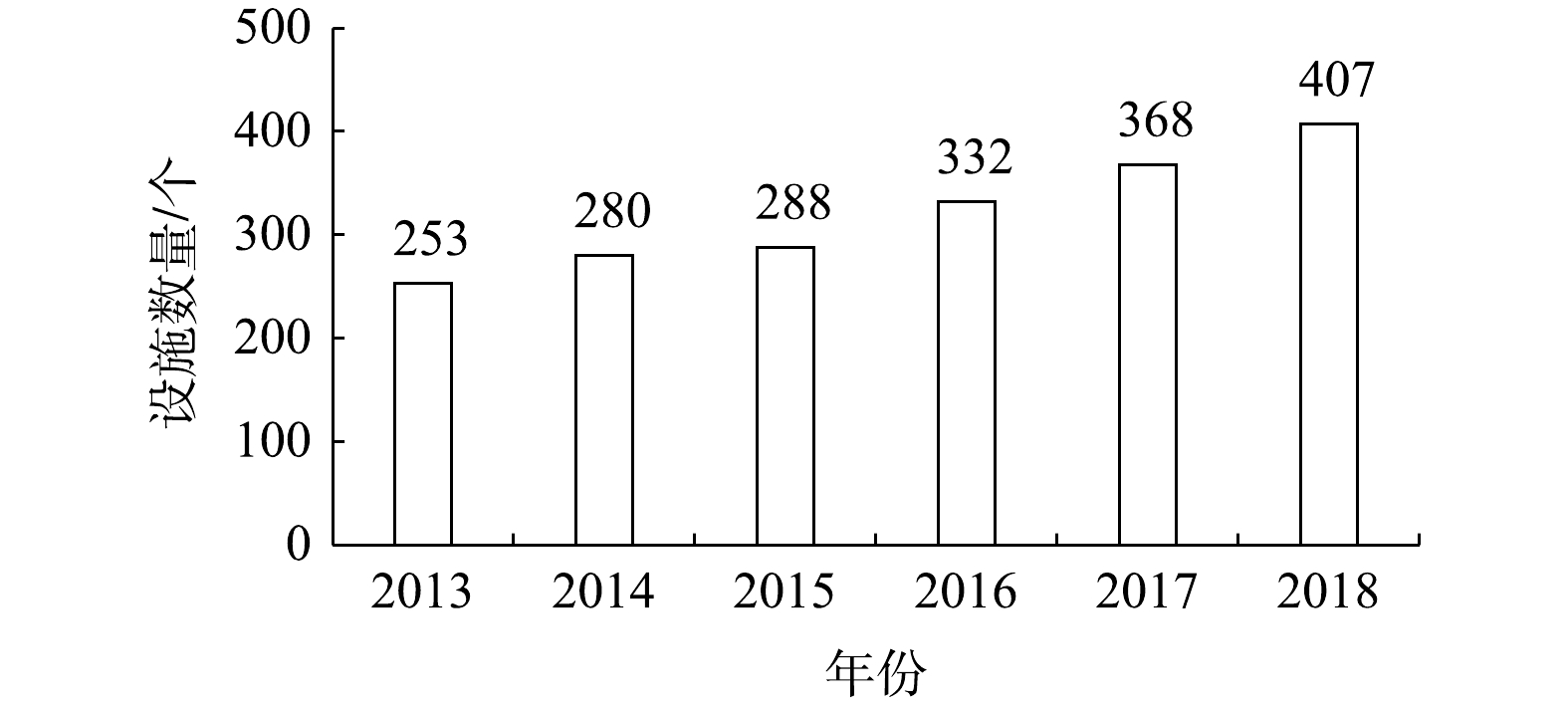

全国医疗废物集中处置设施数量和处置能力近年来不断提升[17](见图2)。2018年,全国医疗废物集中处置设施核准经营规模达到129×104 t·a−1,医疗废物处置设施的整体负荷率为76.0%,全国共有407个医废集中处置设施。其中,128个为焚烧设施,255个为高温蒸汽、微波消毒、化学消毒、高温干热等消毒处理设施,24个为危险废物处置设施协同处置医疗废物。超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市医疗废物处置能力分别占全国医疗废物处置能力的10.2%、14.0%、13.3%,共计37.5%,较这几类城市医疗废物产生量的占比低11.2%。全国集中处置设施单体处置能力整体较小,规模小于10 t·d−1 的焚烧设施数量占比为61%、非焚烧设施数量占比达到90%以上。焚烧和高温蒸汽为主要医疗废物处理处置技术[18-19],2018年焚烧设施处置医疗废物58.8×104 t,占处置总量的60%;高温蒸汽处理医疗废物33.2×104 t,占处置总量的33.9%。医疗废物产生量较大的城市主要采取焚烧技术,超大城市中仅有重庆、特大城市中仅有杭州采用非焚烧处理技术。

-

医疗废物集中处置相关法规标准见表3。为推动《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》[3]的实施,2003—2006年接连出台了一系列医疗废物相关法规标准,在一段时期内较好地规范了医疗废物集中处置活动。进入“十三五”时期,相关部委系统推进了医疗废物管理体系的完善工作,开展了多项医疗废物相关标准的修订。新增并完善了《国家危险废物名录》豁免管理清单[20-21],涉及多项医疗废物管理内容;2020年12月发布了《医疗废物处理处置污染控制标准》[22](GB 39707-2020);尤其是在新冠肺炎疫情爆发的促动下,2020年4月29日全国人大审议通过的《固体废物污染环境防治法(2020年修订)》[23]进一步明确了医疗废物处置责任,医疗废物制度框架已基本成型(见表3)。同时,《生活垃圾填埋污染控制标准》[24](GB 16889-2008)、《生活垃圾焚烧污染控制标准》[25](GB 18485-2014)等标准中明确了感染性医疗废物按照高温蒸汽、微波消毒、化学消毒等集中处理工程技术规范要求消毒处理后,可以直接进入生活垃圾焚烧炉及填埋场进行处置,在医疗废物集中处置管理上形成了较好的衔接机制。

2.1. 医疗废物集中处置需求

2.2. 医疗废物集中处置设施

2.3. 医疗废物集中处置管理制度

-

1)部分城市的医疗废物集中处置能力建设滞后。相对医疗废物产生量的快速增加,部分城市集中处置能力的提升较为迟缓。截至2018年,全国仍有6个地级市尚未建成医疗废物集中处置设施,超过1/3城市的医疗废物集中处置设施的负荷率高于90%,1/5城市的医疗废物集中处置设施处于满负荷或超负荷运行状态[6]。医疗废物集中处置能力不足的情况在大型城市尤为突出,28个超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市医疗废物集中处置设施的负荷率高达98.4%。其中,13个城市的医疗废物集中处置设施处于超负荷运行状态,22个城市的医疗废物集中处置设施负荷率高于90%。此外,我国医疗废物处置设施运营管理水平整体不高[32],部分《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》[3]规划建设的项目运行时间超过10年;规模小于10 t·d−1的小型焚烧设施的烟气难以实现达标排放,亟需进行升级改造。

2)部分农村及偏远地区的医疗废物未妥善处置。我国的医疗废物集中处置体系基本覆盖了城市建成区及大部分东部农村区域,中西部农村及偏远地区的医疗废物由于产生源分散、产生量小、运输距离远、交通不便等原因,尚未纳入医疗废物集中处置体系。这些集中处置体系尚未覆盖的地区通常采用简易消毒、简易焚烧等方式就地处置医疗废物[4],因而对人群健康和生态环境造成了较大的风险。另有部分偏远地区已建成医疗废物集中处置设施,但因未能匹配当地地区人口及医疗资源分布,并未较好地发挥效用。例如,青海、西藏等省份的处置设施负荷率极低,分别为17.2%、27.7%;青海省果洛州、海西州、玉树州等地的设施负荷率甚至低于10%;西藏的多个处置设施建成后长期未能投入运营。

3)应急处置能力未纳入集中处置体系统筹考虑。应急处置是医疗废物集中处置体系不可或缺的功能,尤其大城市的人口密度较大、流动频繁,一旦疫情发生,蔓延的规模和速度都较为可观,极易引发医疗废物产生量的快速攀升。新冠肺炎疫情最为严重的武汉市,疫情高峰时期医疗废物的日产生量达到常态下的5~6倍[33]。然而,我国的医疗废物集中处置体系虽因“非典”疫情而建,但直至新冠肺炎疫情发生之前并未经历大规模疫情冲击。在现行相关指导文件中,医疗废物集中处置设施规模的设定主要依据服务区域常态下的医疗废物产生情况,并未对突发疫情状况下医疗废物处置的应急能力储备、应急物资储备等进行系统设计,这导致新冠疫情爆发之后,部分城市无法快速响应医疗废物应急处置,从而造成医疗废物在一段时间内无法得到及时处置[34]。

4)现行管理制度不适应集中处置体系的实际运行需求。一是《医疗废物处理处置污染控制标准》尚未实施,相当长一段时间医疗废物集中处置的污染控制缺乏针对性标准。医疗废物的主要危险特性为感染性,与工业危险废物的危险特性差异较大,然而长期以来医疗废物贮存、处置等环节的污染控制主要执行《危险废物贮存污染控制标准》[35](GB 18597-2001)、《危险废物焚烧污染控制标准》[36](GB 18484-2001)等工业危险废物相关标准;与此同时,医疗废物中占比较少的药物性、化学性废物的危险特性为化学毒性,与感染性废物的管理也未明确区分。二是《医疗废物管理条例》[1]《医疗废物分类目录》[2]等法规沿用多年,部分要求缺乏可操作性。如《医疗废物管理条例》[1]规定,医疗废物暂时贮存的时间不得超过2 d,而实际中,大多农村和偏远地区医疗废物产生量小、收运距离远,集中处置企业的收集频次很难达到上述时限要求。三是制度体系的相关要求未能衔接一致,如《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》[28](HJ/T 276-2006)规定,高温蒸汽技术的适用对象不包括病理性废物,而《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》[29](HJ/T 229-2006)、《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)》[30](HJ/T 228-2005)规定微波消毒、化学消毒技术的适用对象包括部分不可辨识的病理性废物。从技术角度而言,非焚烧技术适宜处理的医疗废物种类相同,这个貌似细小的差异导致全国220多家高温蒸汽集中处理设施在实际操作中存在诸多不便。

-

1)有序增强城市医疗废物集中处置能力水平。地方政府应综合考虑经济、人口、交通、医疗卫生等状况对医疗废物收集处置量的影响,全面评估现有设施医疗废物处置能力,以近3 a医疗废物集中处置设施运行负荷率高于50%的城市为重点,有序推进医疗废物集中处置能力建设。各个城市可依据辖区内医疗废物集中处置设施布局和能力情况,统筹规划布局县(市)医疗废物集中处置设施。以处理规模小于10 t·d−1且运行时间大于10 a的焚烧设施为重点,开展医疗废物集中处置设施运行情况评估,对难以稳定达标排放的焚烧设施开展技术升级改造或采用非焚烧替代技术。协同推进医疗废物和危险废物、生活垃圾处置能力提升工作,新建、改建医疗废物集中处置设施宜与危险废物焚烧设施、生活垃圾处置设施合并或毗邻建设。各地应基于医疗废物集中处置设施所采用的技术路线,明确不同类别医疗废物的收集方式及处置去向,确保各类医疗废物得到规范收集、处置。

2)重点推进农村及偏远地区医疗废物收集处置。距离集中处置设施路程较近的农村及偏远地区,可纳入集中处置范围,医疗废物经“小箱进大箱”逐级收集后集中处置[37]。医疗废物产生量在5 t·d−1以上或距离集中处置设施100 km以上的县(市),可考虑以县为单位布局集中处置设施、贮存设施,或采用移动式处置设施进行就地处理,并鼓励相邻县(市)共建共享医疗废物集中处置设施。农村及偏远地区的医疗废物集中处置设施宜依托县级医疗机构建设,采用成熟稳定的非焚烧技术及易于操控的小型设备,医疗废物经消毒、毁形处理后送至生活垃圾处置设施处置或在指定地点掩埋。医疗废物贮存设施宜依托各县级医院及乡镇卫生院建设,应具备冷藏功能,并能够进行消毒操作。贮存的医疗废物应在《医疗废物处理处置污染控制标准》[22]规定的时间限制内送至集中处置设施进行处置,或者由移动式设施进行就地处置。确实难以实现集中处置医疗废物的偏远地区,如海岛区域,可由医疗机构自行就地处置其产生的医疗废物[6,38]。

3)加快构建集中处置体系应急响应能力。以城区常住人口300万以上的超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市为重点,提升医疗废物集中处置体系的应急响应能力。一方面,常态下集中处置设施的运行负荷不宜高于75%,集中处置设施可通过配置备用生产线、备用设备等方式,保有一定的应急能力储备;另一方面,可将危险废物焚烧、生活垃圾焚烧、水泥窑等协同处置设施纳入医疗废物集中处置体系应急能力的组成部分[7,39-41]。地方政府可根据自身状况确定集中处置体系应急能力配置的形式,确保每百万人口的应急处置能力不低于10 t·d−1。省级或区域层面应建立健全疫情期间医疗废物处置的应急调度机制,依托医疗废物集中处置设施,形成医疗废物应急处置的物资储备和专业队伍储备[42]。

4)不断完善医疗废物集中处置管理制度。在国家层面,应从不同类型医疗废物的风险防控要求出发,结合农村及偏远地区的医疗废物收集处置需求,健全医疗废物集中处置管理制度。做好《医疗废物处理处置污染控制标准》宣贯实施的组织工作;启动《医疗废物管理条例》[1]修订工作,加快《医疗废物分类目录》[2]修订工作,动态更新《国家危险废物名录》[21];加快焚烧、高温蒸汽、微波消毒、化学消毒等集中处置工程技术规范的修订工作;尽快研究出台移动式及小型医疗废物处置设施的工程技术规范。同时,确保医疗废物管理制度相关要求之间的协调统一,以及与危险废物处置、生活垃圾处置污染控制相关要求的过渡衔接。

下载:

下载: