-

我国土壤重金属污染形势严峻,矿区周边土壤污染事件频发[1-2]。李乔等[1]对新疆准东煤田周边农田土壤重金属研究发现,Cd和Hg污染风险较高,威胁农作物安全和人体健康。胡锋等[2]对新疆伊犁矿区土壤重金属Cd、Ni、Pb、Cr、Cu和Zn进行风险评价,结果显示Cu潜在生态危害程度最高。AOSTA等[3]对铅锌尾矿库周边土壤进行研究发现,Cd、Pb和Zn的迁移风险较高,对植物的危害较大。土壤重金属生态风险评估作为区域资源开发和污染控制策略指定的重要参考而受到国内外学者的广泛关注[4-5]。

传统土壤重金属生态风险评价的方法(单因子指数法、富集系数法、污染负荷指数法和内梅罗综合指数法等)可对区域土壤重金属污染情况进行初步评估[6]。但由于重金属活性、土壤理化性质和土壤背景值的显著差异,单一方法的评价结果存在很大的不确定性,难以充分反映区域土壤重金属污染的风险状况[7]。潜在生态风险指数法考虑到不同地区土壤的背景值,结合生态环境效应和毒理水平对生态危害进行评估,具有简单、精确且相对快捷的特点[8]。WANG等[9]应用潜在生态风险指数法对内蒙古某金矿区的某河段表层土壤重金属进行了风险评价;陈莹[10]应用潜在生态风险指数法对陕西西部矿区土壤重金属污染进行了风险评估。然而重金属的释放迁移轨迹与方向和其存在的化学形态有密切关系[11]。近年来,国外学者提出的风险评价编码法(RAC)可通过分析重金属形态分布特征来评价其对生态环境产生的风险[12],然而相关研究在国内还较薄弱。在欧共体改进的BCR法中,弱酸可溶态被确定为生物有效态,它和植物、生物中重金属含量间具有很强的相关性[13],可以反映重金属在土壤中的生物有效性。ZHANG等[14]研究发现铅锌矿区周围土壤Ni和Cu弱酸可溶态含量与玉米中的Ni和Cu含量呈显著相关(相关系数分别为0.75和0.62,P<0.01)。LIAO等[15]对广东省南部大宝山矿区进行研究发现,BCR法提取的土壤Zn和Cd弱酸可溶态含量与谷粒中Zn和Cd含量呈显著相关(相关系数分别为0.82和0.78,P<0.01),与芥菜中含量也呈显著相关(相关系数分别为0.87和0.69,P<0.01)。因此,在进行重金属生态风险评价时,对重金属化学形态的考虑就显得尤为重要。

鉴于针对生态环境脆弱地区矿冶区土壤重金属生物有效性和土壤理化性质以及生态风险关系的综合风险评价研究较少,因此,本研究以新疆某矿冶区为例,综合潜在风险指数法和RAC风险编码法,结合空间分析,对区域土壤重金属污染进行综合评估,并应用冗余(RDA)分析识别了影响风险水平的关键土壤因子,研究结果既可为当地主要污染物控制及资源可持续开发提供科学支撑,也可为其他地区土壤重金属污染风险评估提供参考。

-

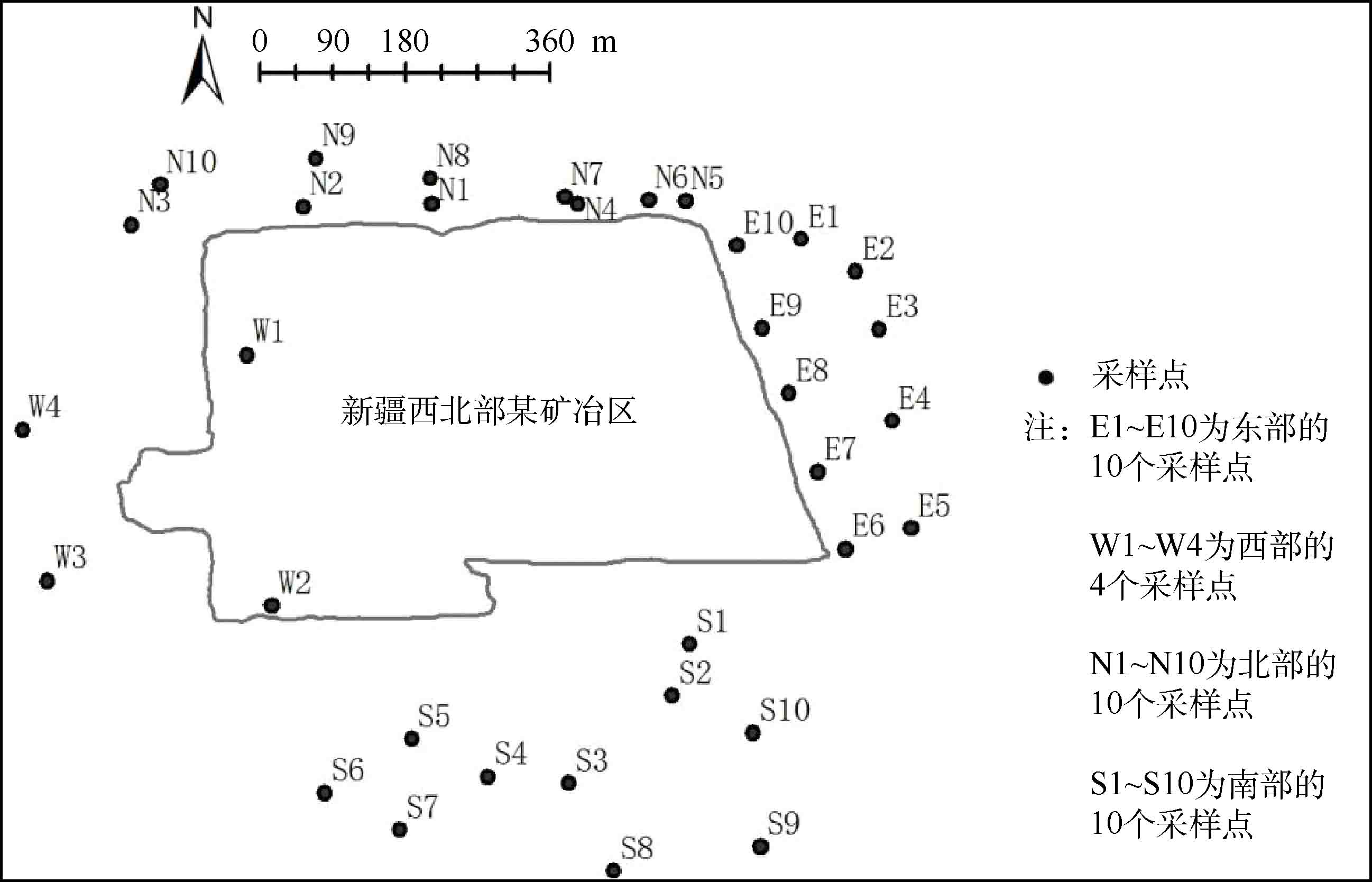

研究区位于新疆西北部某矿冶区,地形为西北高、东南低,属于温带大陆性半干旱气候。研究区有河流流经,土地利用类型以草地为主。区域降水量少,风沙大,植被稀少(覆盖率低于30%),生态环境极为脆弱。矿冶区年可冶炼加工黄金2 t,生产硫酸3.5万t,产值达4.4亿元以上。矿冶区采用氯化挥发法提取黄金。频繁的矿业活动增加了区域环境重金属污染风险,已引起当地民众和政府部门的广泛关注。

-

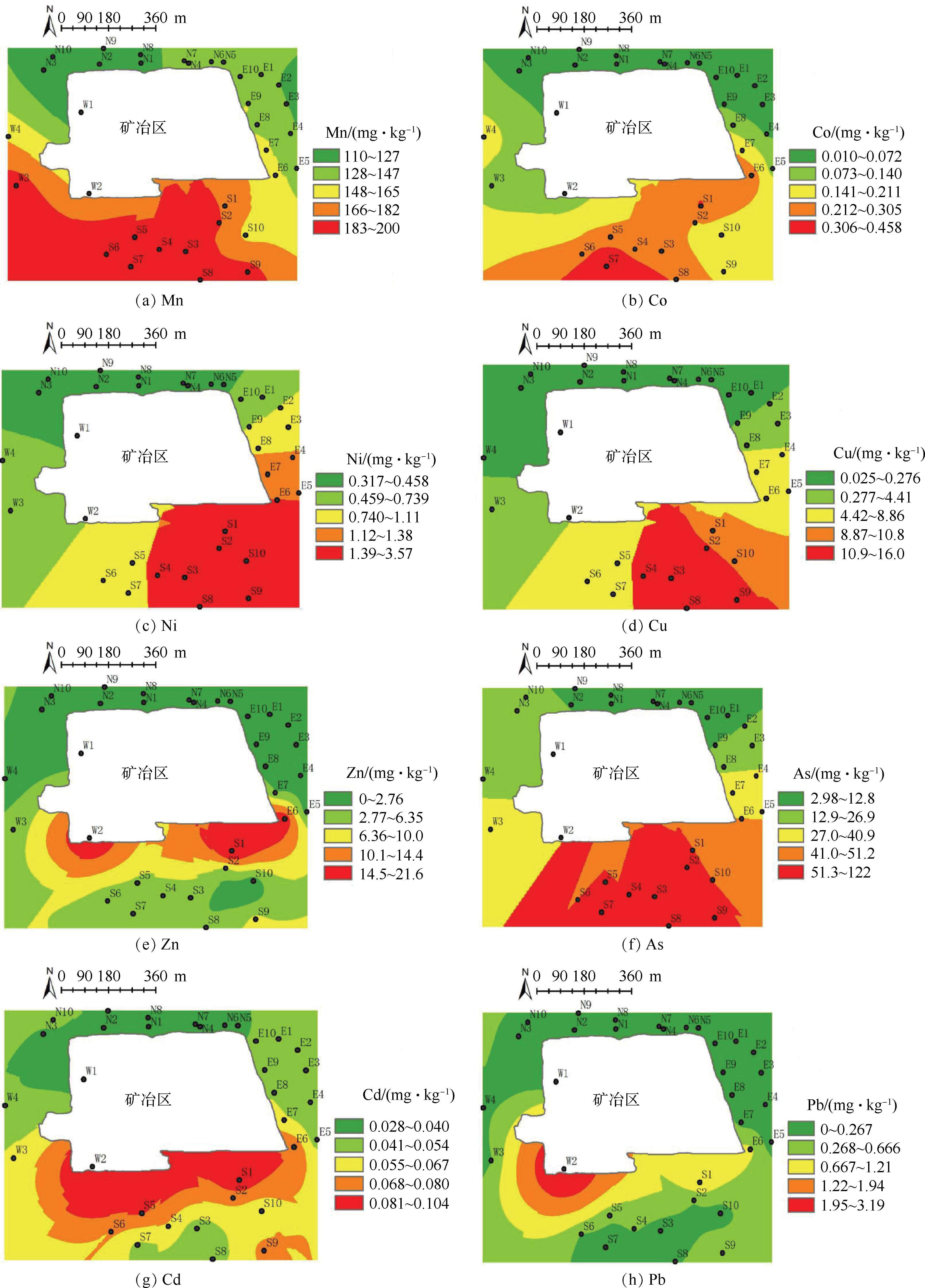

根据研究区地貌特征和常年盛行风向,围绕矿冶区在东(E)、西(W)、南(S)、北(N)4个方向,共设置34个样点,样点位置见图1。应用矩形(10 m×10 m) 5点混合采样法,采集表层土壤(0~10 cm)。在矿冶区E、S、N 3个方向,采集10个土壤样品,编号为N1~N10、E1~E10和S1~S10;在矿冶区W方向,采集4个土壤样品(接近矿山),编号为W1~W4。

-

土壤样品经风干、研磨后,过2 mm筛,用于测定土壤pH和EC、有机质等基本土壤理化性质。土壤As采用王水(HCl-HNO3,3∶1)进行水浴消解[16];其余重金属采用四酸法(HCl-HF-HNO3-HClO4,10∶3∶3∶1)[17]进行消解;采用BCR法[18]对重金属的弱酸可溶态(F1)、可还原态(F2)、可氧化态(F3)和残渣态(F4)进行形态分析。采用ICP-OES (Prodigy7,Leemanlabs,USA)测定Mn和Cu含量;采用ICP-MS (NexION 300x,PerkinElmer,USA)测定土壤Zn、Cr、Ni、Co、Cd和Pb含量;采用AFS(AF-610B,北京瑞利)测定土壤As含量。在实验过程中,采用GBW07447(国家土壤标准物质)进行质量控制,测得标准回收率为85.3%~107.3%。

-

单因子污染指数法[19]计算方法见式(1)。

式中:Pi为重金属元素污染指数;Ci为重金属元素实测值,mg·kg−1;Si为重金属元素的评价标准值,mg·kg−1,本研究采用新疆土壤重金属背景值[20]。

-

潜在生态风险评价[21]计算方法见式(2)和式(3)。

式中:Eir为单项重金属潜在风险指数;

Tir 为重金属的生物毒性响应因子[22],反映了重金属在水相、固相和生物相之间的响应关系,Mn、Cu、Zn、Pb、Ni、Co、As和Cd的生物毒性响应因子分别为1、5、1、5、1、5、10和30;CiD 为重金属含量,mg·kg−1;CiR 为参照值,mg·kg−1,本研究采用新疆土壤重金属背景值[20]。式中:IRI为重金属综合潜在风险指数。根据Eir和IRI,可将重金属划分为低生态风险(Eir<40,IRI<150)、中等生态风险(Eir为40~80,IRI为150~300)、高生态风险(Eir为80~160,IRI为300~600)、较高生态风险(Eir为160~320)、极高生态风险(Eir>320,IRI>600)[23]。

-

RAC风险评价编码法[24]计算方法见式(4)。

式中:CF1为弱酸可溶态含量,mg·kg−1;CF2为可还原态含量,mg·kg−1;CF3为可氧化态含量,mg·kg−1;CF4为残渣态含量,mg·kg−1;FRAC为单一重金属弱酸可溶态占4种形态总和的百分比。根据RAC风险指数,将风险划分为无风险(FRAC<1)、低风险(FRAC为1~10)、中等风险(FRAC为10~30)、高风险(FRAC为30~50)以及极高风险(FRAC>50)[25]。

-

应用普通Kriging(ArcGIS 10.4)进行空间插值分析。采用SPSS19.0和R3.4.3对数据进行统计分析。使用SigmaPlot12.5作图。重金属弱酸可溶态含量数据经对数转换后,进行正态分布检验(Shapin-wilk检验,P<0.05)。

-

研究区土壤pH为7.64~8.91,EC为77.3~1 402 μS·cm−1,有机质为14.7~32.5 g·kg−1,这符合西北干旱区典型土壤基本特征[26]。研究区土壤重金属全量与弱酸可溶态含量统计分析结果如表1所示。土壤重金属As(1.7~1 730 mg·kg−1)和Cu(3.4~1 809 mg·kg−1)全量变幅较大,变异系数分别为114%和172%。研究区土壤As和Cu超标率分别为88%和38%;Zn与Cd在少数点位有超标现象,超标率分别为24%和6%,而Mn超出背景值的比例为49%。土壤Mn、As、Cu弱酸可溶态含量平均值较高,分别为8.94、4.51和3.95 mg·kg−1;土壤Cu、Pb、Zn、Co和As弱酸可溶态含量变异系数较大,分别为274%、208%、169%、137%和131%;单因子污染指数评价显示,As和Cu污染风险较高,其风险指数值分别为41.9和8.28;As(431)的潜在生态风险指数最大,其次为Cd(107)和Cu(42.6);而Mn的RAC风险指数最大,为22.1%,其次为As和Cd,分别为16.5%和13.1%。综上所述,研究区土壤As、Cu、Cd和Mn存在一定污染风险,As和Cu受人为活动影响,并存在显著累积现象。

-

应用ArcGIS空间分析模块绘制了土壤重金属弱酸可溶态含量空间分布图,结果如图2所示。研究区土壤重金属弱酸可溶态含量空间分布格局整体上较为类似,都是北边较低,南边接近矿冶区的部分区域较高,离矿冶区一定距离后由高向低转变。其中土壤Co、Cu和Ni弱酸可溶态含量高值区主要集中在接近矿冶区东南边的尾砂库区域,如图2(a)~(d)所示。土壤Pb弱酸可溶态含量高值区主要集中在矿冶区南边偏西的收砷房附近,如图2(h)所示。土壤Mn、Zn、As和Cd弱酸可溶态含量高值区主要集中在矿冶区南边偏西的收砷房和东南边的尾砂库区域附近,如图2(f)~(g)所示。

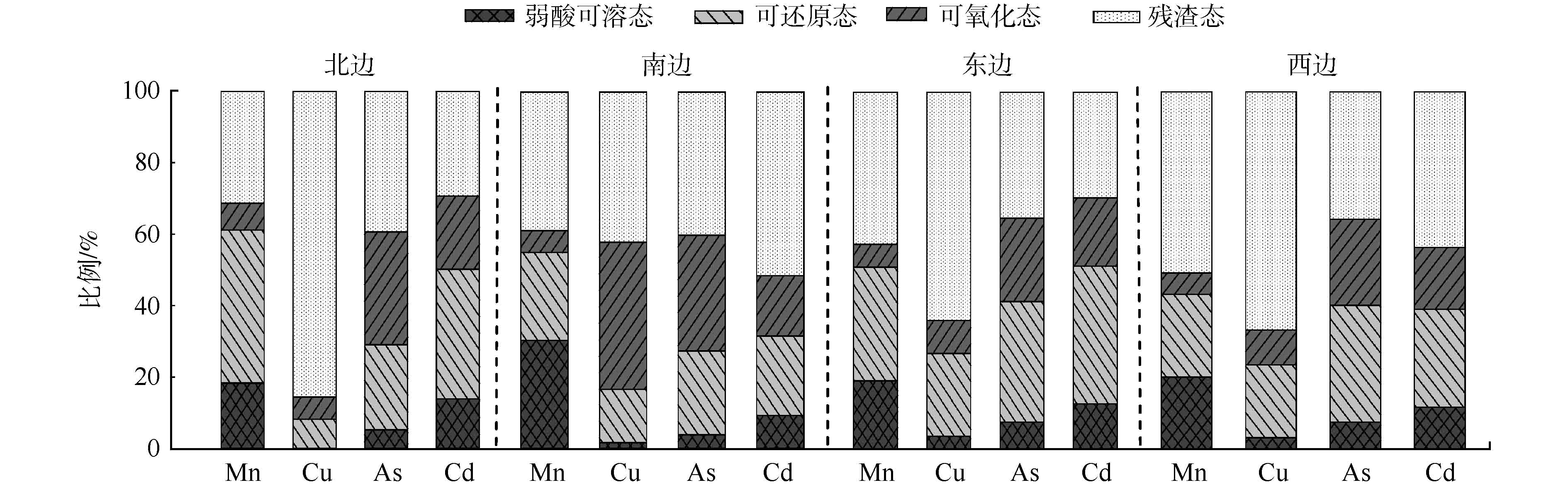

进一步分析土壤Mn、Cd、As和Cu重金属形态分布特征,结果如图3所示。弱酸可溶态所占比例从大到小依次为Mn>Cd>As>Cu(平均值)。在不同的方位,同一种金属的弱酸可溶态所占比例会有所不同,Mn在南边、Cu在东边、As在西边均出现较大比例分布,而Cd在不同区域相差较小。而重金属弱酸可溶态可以被生物直接吸收利用,对生物的危害较大[28]。因此,土壤Mn相对于Cd、As和Cu对生物的危害较大。可还原态在土壤环境中一般比较稳定,但随着pH和Eh等的改变,会被还原成弱酸可溶态,存在潜在对生物危害的风险[29]。土壤Mn、Cd、Cu和As可还原态所占比例与弱酸可溶态类似,而分布却不同;Mn可还原态比例在北边最高,As、Cd和Cu均在东边和西边最高,说明除Mn潜在毒性风险在北边较高外,其余3种重金属的潜在毒性风险均在东边和西边较高。可氧化态比例以As和Cu在南边最大,Mn和Cd相对较小。残渣态较为稳定,其中Cu在北边所占比例最大。李忠义等[30]的研究也发现土壤Cd、Zn和Cu等重金属弱酸可溶态在靠近尾砂库附近区域含量较高。由此可见,区域矿业活动对土壤重金属生物有效性存在显著影响。

-

单项重金属潜在生态风险指数评价结果如图4(a)所示。土壤As极高风险所占比例最大,为41%,中等风险比例为18%,而较高风险和高风险比例均未超过10%;Cu的中等生态风险与高生态风险所占比例分别为18%和6%,而较高生态风险和极高生态风险比例各占3%;Cd中等生态风险样点所占比例最大,为50%,高生态风险和较高生态风险所占比例分别为27%和18%,极高生态风险比例仅为3%;土壤Pb有1个样点处于中等风险水平,其余重金属元素均处于低生态风险水平。综合生态风险指数(RI)评价结果显示:研究区8种土壤重金属极高生态风险比例最大,约为41%;其次为低生态风险,所占比例为38%;中等生态风险和高生态风险比例分别为15%和6%。其中As、Cd和Cu对区域土壤重金属潜在生态风险水平贡献率显著高于其他元素。

RAC风险编码法评价结果如图4(b)所示。土壤Cu、Zn、Pb、Ni和Co所有样点RAC风险指数均小于10%,处于低风险或无风险水平。值得注意的是,土壤Mn有5个样点风险指数为30%~47%,处于高风险水平,27个样点风险指数为10%~30%,处于中等风险水平;土壤Cd有24个样点风险指数为10%~30%,处于中等风险水平;土壤As的RAC风险指数范围为2%~20%,平均值为7%,有7个样点处于中等风险水平。由此可知,As和Cu潜在毒性风险较高,而Cd和Mn存在一定的迁移风险,应重点关注该4种重金属污染状况。

-

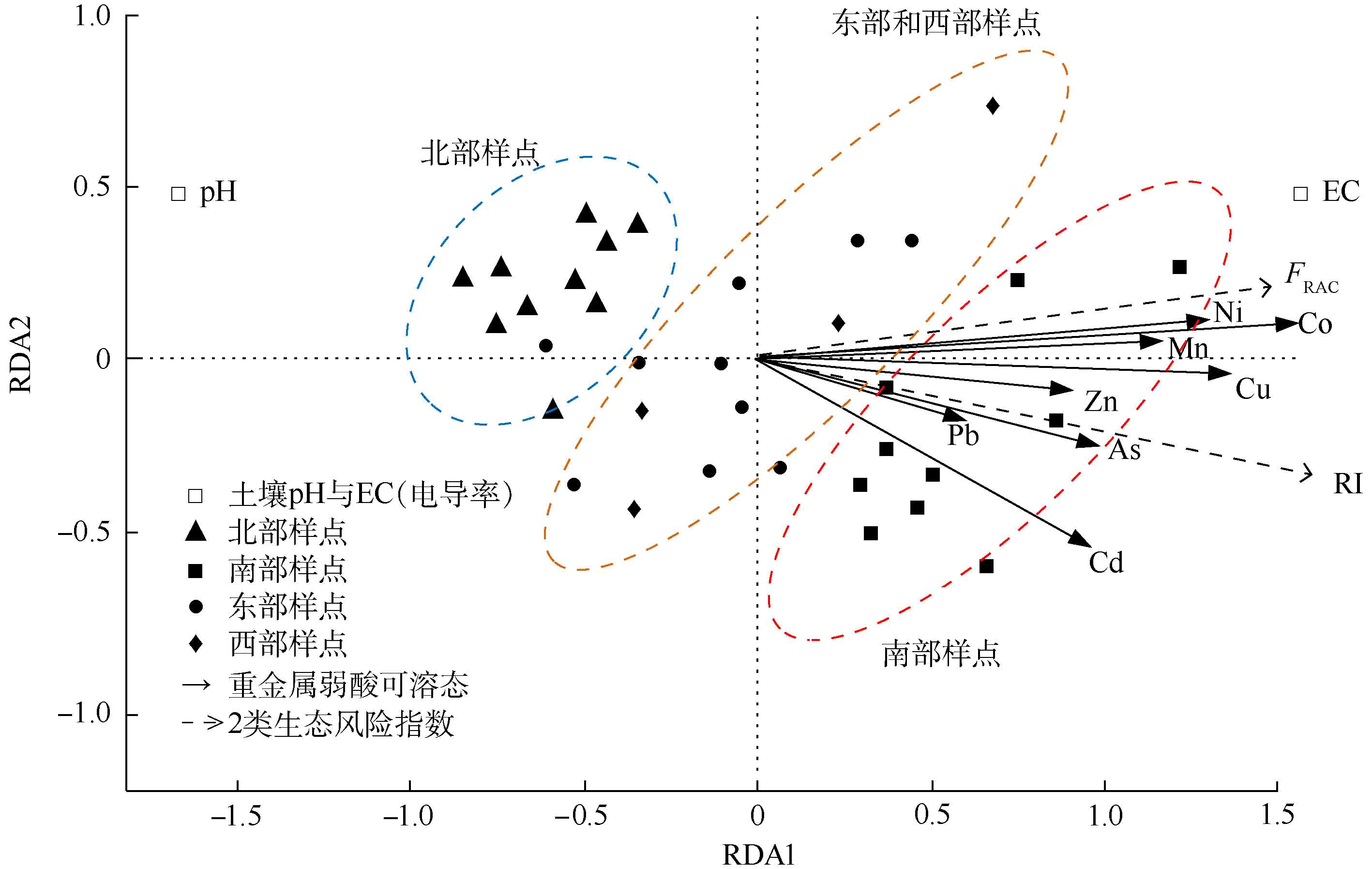

应用RDA冗余分析法进一步探究了土壤pH和电导率(EC)对土壤重金属弱酸可溶态含量以及风险指数的影响,结果如图5所示。第1排序轴RDA1的贡献率达到65.1%(R2=0.69,P<0.01),8种重金属弱酸可溶态含量之间均呈现正相关关系,尤其是弱酸可溶态Co、Cu、Mn、Ni和弱酸可溶态Zn,以及弱酸可溶态As和弱酸可溶态Pb;弱酸可溶态Cd与弱酸可溶态Co、Mn、Ni等几种重金属弱酸可溶态含量无显著相关性,但弱酸可溶态As和Pb含量的相关性显著,此结果与方月梅等[31]关于矿区重金属生物有效性关系的研究结论较为类似。

土壤pH与8种重金属弱酸可溶态含量均呈现显著的负相关关系。而土壤电导率(EC)与8种重金属弱酸可溶态含量均无显著相关关系(

r=0.496)。样本点大致分为3类:第1类是与pH接近的样本点,这类样本大多采自矿区的北部,土壤pH高,而土壤重金属弱酸可溶态含量低;第2类聚集的样本点大多采自矿区的南面,土壤pH低,重金属弱酸可溶态含量却高;第3类聚集样本点大多采自矿区东部和西部,其土壤pH和土壤重金属生物有效性变化幅度较小。可见不同地理位置下土壤pH的差异与土壤重金属弱酸可溶态含量的变化显著相关,而不同地理位置土壤电导率(EC)的差异可以反映土壤重金属弱酸可溶态含量的变化。 潜在生态风险指数(RI)与土壤pH呈显著的负相关关系,另外As、Cu等8种弱酸可溶态含量总和与潜在生态风险指数和RAC风险指数均呈现显著的正相关关系。可见土壤pH的降低会显著提高土壤重金属弱酸可溶态含量,而土壤弱酸可溶态含量的升高会直接影响到对生物的危害程度,从而增加重金属污染物的生态风险[32-33]。综上所述,研究区土壤重金属弱酸可溶态含量是影响土壤重金属污染风险的直接因素,而土壤pH是影响土壤重金属污染风险的间接因素。

-

1)基于全量的单因子污染指数和潜在生态风险指数法评价结果显示,As和Cu污染严重,潜在生态风险较高;而基于生物有效性的RAC风险编码法评价结果显示,土壤Mn与Cd具有迁移风险,因此,应对研究区土壤As、Cu、Mn与Cd重点关注。

2)矿业活动对周边土壤重金属生物有效性存在显著影响。土壤Co、Cu和Ni弱酸可溶态高值区主要集中在接近矿冶区东南部的尾砂库区域;Pb弱酸可溶态含量高值区主要集中在接近矿冶区南部偏西的收砷房区域,而Mn、Zn、As和Cd高值区集中在尾砂库和收砷房的附近区域。

3)单因子污染指数、潜在生态风险指数、RAC风险指数,空间分析方法以及冗余分析方法的联合使用,有助于区域土壤重金属污染风险管控和科学决策。

新疆某矿冶区周边土壤重金属生物有效性与生态风险评价

Bioavailability and ecological risk assessment of heavy metals in soils around a mining area in Xinjiang, China

-

摘要: 矿业活动对土壤系统良性运转带来较大的环境负荷,矿区周边土壤重金属污染风险评估是土壤污染防治和资源可持续开发的关键。在应用单因子污染指数法、潜在生态风险指数法、风险评价编码法(RAC),并结合空间分析和冗余分析手段的基础上,对新疆某矿冶区周边土壤重金属生物有效性和生态风险进行了系统研究。结果表明:研究区土壤As、Cu、Mn和Cd超标率分别为88%、38%、49%和24%;土壤Mn、Zn、As和Cd弱酸可溶态高值区主要集中在尾砂库和收砷房的附近区域。单因子污染指数评价揭示As和Cu污染累积较为严重。潜在生态风险评价显示,As、Cd和Cu生态风险较高,Mn为低生态风险。风险编码法(RAC)评价结果进一步揭示Mn和Cd具有显著的土壤迁移风险。冗余分析结果显示,空间异质性是影响土壤重金属弱酸可溶态含量变异的主要因素。土壤pH和重金属弱酸可溶态是影响潜在生态风险指数(RI)的2个重要因素。综合风险评价手段与多尺度分析方法的联合应用有助于提高区域风险评价的准确性。Abstract: The mining activities bring heavy environmental loads on functions and structures of soil system. Ecological risk assessment is the prerequisite for pollution prevention and sustainable exploitation of resources. It provides a scientific basis for local government departments to carry out comprehensive management planning. Based on potential ecological and risk assessment code (RAC), redundancy and spatial analysis, and other methods, the bioavailability and ecological risk of soil heavy metals in a mining area in Xinjiang were visualized. The results showed that the exceeding standard rates of As, Cu, Mn and Cd in tested soil were 88%, 38%, 49% and 24%, respectively. The high-concentration zone for weak acid soluble fraction of Mn, Zn, As and Cd was mainly concentrated in the tailing dump and arsenic collection chamber area. The evaluation by single factor pollution index showed that the accumulation of As and Cu in local soil was serious. Potential ecological risk assessment indicated that As, Cd, Cu had high ecological risks, while all samples of Mn had low ecological risk. The results determined by risk assessment code (RAC) further presented the high potential transfer risk for Mn and Cd in soils. The redundancy analysis indicated that the spatial heterogeneity was the key reason leading to different weak acid soluble fraction of heavy metals in soils. Soil pH and weak acid soluble fraction are two major factors affecting the potential ecological risk index (RI) of heavy metals in soils. The combination of comprehensive risk assessment and multi-scale analysis could improve the accuracy of regional ecological risk assessment.

-

Key words:

- mining area /

- soils /

- heavy metal pollution /

- risk assessment code /

- bioavailability /

- ecological risk

-

土壤背景值(以下简称“背景值”),指在未受到人为干扰土壤成分的组成和各组分(元素)的含量[1]. 地球化学背景(Geochemical Background)的概念起源于勘查地球化学,是指无矿地质体中元素的正常丰度或者一个地区元素含量的正常变化[2 − 3]. 研究土壤背景值,有助于准确把握土地实际状况,对相关行业及标准的制定具有十分重要的参考价值. 土壤环境背景值和临界值的研究是环境土壤学研究的一项重要的基础工作,它对于评价土壤环境质量,确定土壤的环境容量等起着重要的作用[4],还是指导土壤重金属污染监测、评价及治理工作的基础[5]. 土壤重金属污染的隐蔽性和滞后性已然成为危害民众健康的隐形杀手,这主要涉及到“农用地-粮食安全”和“建设用地-人居环境”的健康发展,是关乎国家发展战略的重要基础保障. 此前,许多国家都开展了土壤背景值的研究工作[6 − 8]. 1982年国家将环境背景值调查研究列入“六五”科技攻关项目,在国家环保局、中国环境监测总站牵头下完成了对松辽平原土壤环境背景值调查的研究工作[9]. 1986年国家"七五"科技攻关计划实施期间完成了“全国土壤环境背景值调查研究”的相关课题[10],此后出版的《中国土壤元素背景值》(以下简称“前人研究”)是相关研究的重要参考,但该研究在贵州省仅有50个土壤样点,对探究全省土壤重金属的本底状况不够充分.

背景值应根据数据的分布特征采用不同方法表示,在其符合正态分布的情况下,一般可用算术均值表征元素背景值;当数据符合对数正态分布的情况下,可采用几何均值表示元素背景含量的集中趋势[11]. 自从Ahrens在花岗岩中发现元素的分布服从对数正态分布以来,勘查地球化学家通过对地球化学数据分布形式(正态或对数正态)的检验,来计算地球化学背景值[12 − 13]. 夏增禄认为土壤重金属背景值应该是一个表征该元素含量集中分布趋势的特征值,而不是一个具体的数值[14]. 因此,土壤重金属的背景值该如何确定,目前并没有统一的要求[15].

本文在2018年以贵州省自然土壤的镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、锰(Mn)、镍(Ni)、铅(Pb)、锌(Zn)、砷(As)和汞(Hg)为研究对象,针对贵州省自然土壤重金属含量及分布状况进行较为全面的调查,重新提出贵州省土壤重金属的背景值,由于距 “六五”和“七五”的研究间隔较长,因此,可为今后相关科研和农业生产提供更加准确、可靠的信息.

1. 材料与方法(Materials and methods)

1.1 研究区概况

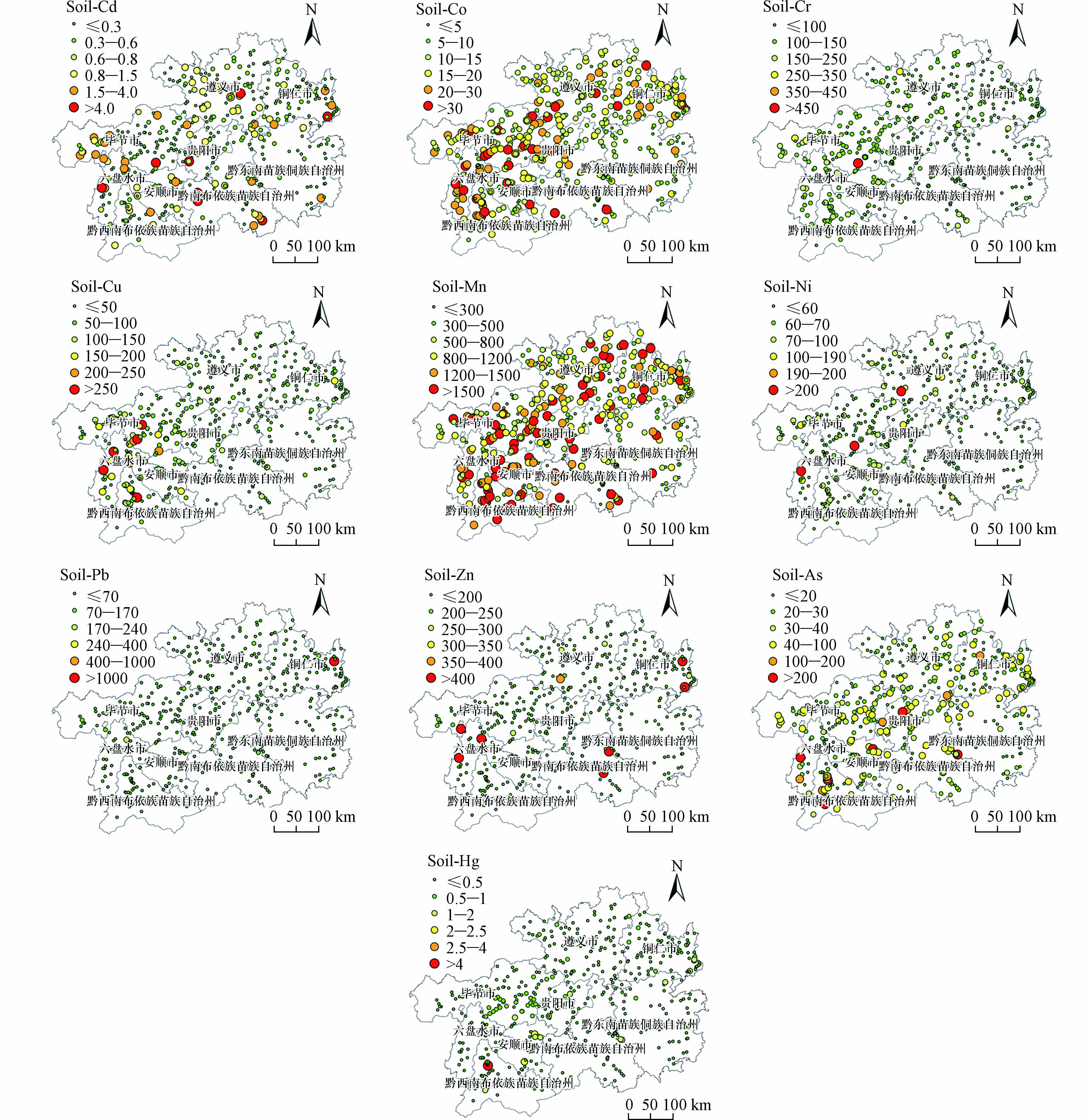

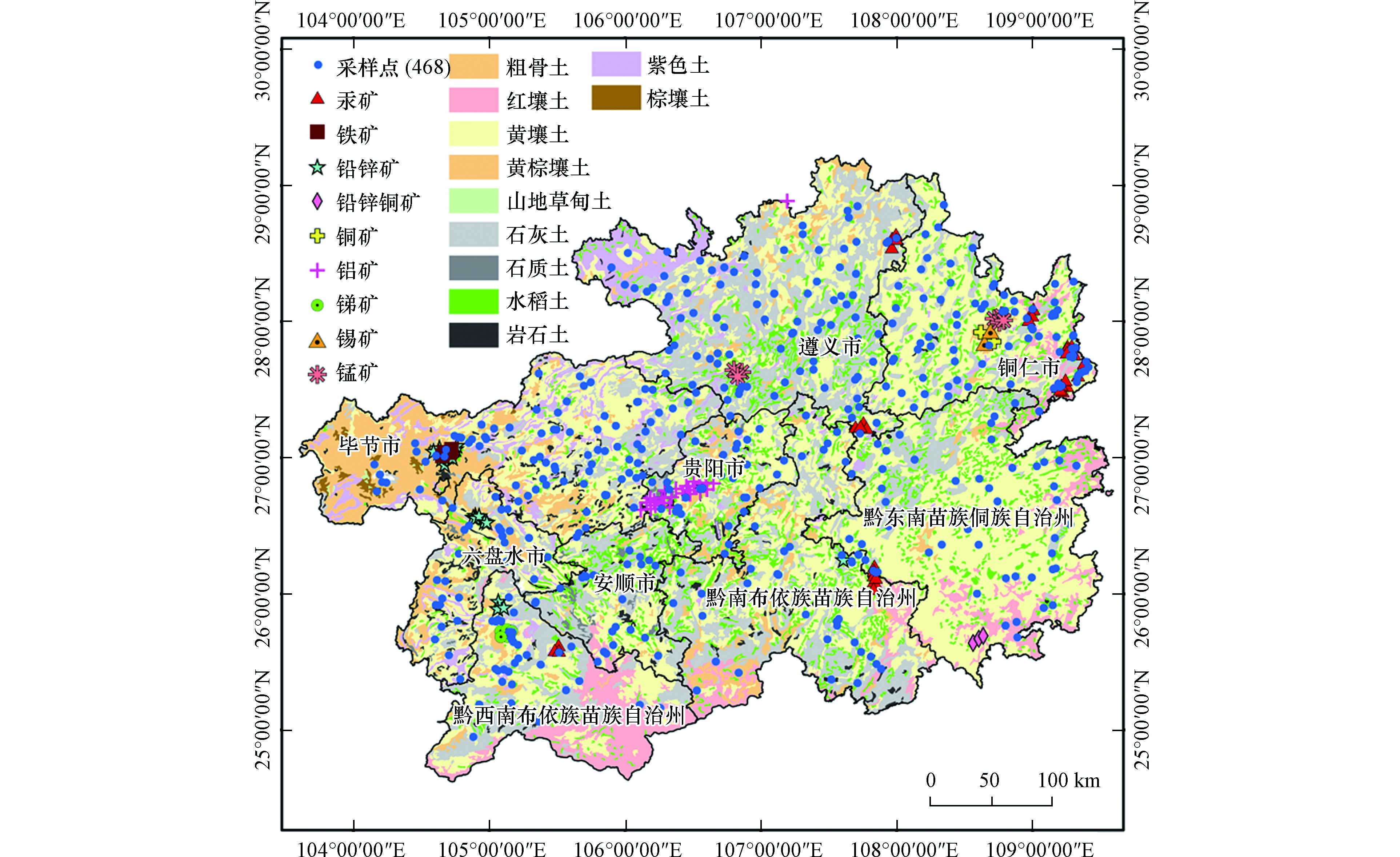

截至目前,贵州省下辖6个地级市和3个自治州(图1). 其中地级市有安顺市(文中简称“安顺”)、毕节市(文中简称“毕节”)、贵阳市(文中简称“贵阳”)、六盘水市(文中简称“六盘水”)、铜仁市(文中简称“铜仁”)、遵义市(文中简称“遵义”);3个自治州分别为黔西南布依族苗族自治州(文中简称“黔西南”)、黔南布依族苗族自治州(文中简称“黔南州”)和黔东南苗族侗族自治州(文中简称“黔东南”).

贵州省地处云贵高原东部,东靠湖南,南邻广西,西毗云南,北连四川和重庆. 省内地形地貌复杂,土壤类型多样,是西南喀斯特(岩溶)地区的中心地带,直接影响土壤的发育与分布[16]. 以贵州为中心的西南岩溶地貌区域占我国土地面积的1/3,全省面积的62%属喀斯特地貌区[17]. 贵州省矿产资源丰富,有42种矿产资源储量排名居全国前十,矿产储量排名居全国前三位的有20种,还是我国十大有色金属产区之一[18 − 19].

1.2 样品采集与测试

样品采集:采样时间为2018年7—10月,本次场调工作共采集自然土壤样品468 个(图1),涉及粗骨土(13 个)、红壤土(28 个)、黄壤土(213 个)、黄棕壤土(24 个)、山地草甸土(1个)、石灰土(111 个)、石质土(1 个)、水稻土(52 个)、岩石土(7 个)、紫色土(14 个)、棕壤土(4 个),共11 个土壤类型. 采集的土壤样品均来自道路沿线附近(远离道路300 m以上的区域)[10],除水稻土外,其余样品均为远离工农业活动、没有或人为影响小的自然林地和荒草地的自然土壤. 为了尽量降低环境对土壤的影响,采样时先去除0—20 cm表层土,收集20 cm以下的土壤作为样品,每个土样保留不少于1 kg,均采用单点法和随机采样的原则进行,平均布点密度约为19×19 km2.

样品前处理:土壤样品从采集到前处理的整个过程未曾接触过金属工具,以防人为因素导致样品受到污染. 土壤样品需在室内自然风干,拣出杂质,用木槌捣碎后,再用玛瑙研钵研碎,过0.149 mm尼龙筛,保存在信封中,用于测定土壤重金属含量.

样品检测与质量控制:Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb和Zn采用U.S. EPA的HNO3-H2O2法进行消解[20],并用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定含量;而As和Hg用1:1王水浸提法进行消解[21],用原子荧光形态分析仪(AFS-9700)测定含量. 分析过程中加入石灰岩土壤标准物质(GSS-4)进行质量控制,其Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn、As和Hg回收率分别为86.4%—96.4%、88.6%—93.2%、89.7%—105.3%、94.6%—103.2%、85.5%—94.7%、86.5%—98.5%、84.7%—105.7%、75.2%—96.4%、96.0%—108%和 83.7 %—98.1%. 随机选取10%的样品进行重复测试,相对误差在±5%以内[22].

数据处理:所有数据均通过Microsoft Office Excel 2019进行录入和整理,利用IBM SPSS Statistics 23对数据进行统计分析,通过该软件的 Kolmogorov-Smirnov正态性检验模块对数据进行正态检验. 利用ArcGIS10.7、OriginPro2022进行相关图形的绘制工作. 原始数据中的离群值,沿用前人研究的方法(PauTa法)进行剔除[10,23],便于两次研究的对比. 本研究“省域推荐值”的剔除比例为0.2%—1.7%、“市域推荐值”的剔除比例为1.2%—4.0%,“土类推荐值”的剔除比例为0.5%—4.2%,在全国样本统计中各元素异常值剔除比例介于0.5%—6.8%,平均剔除数据为2.8%[10].

2. 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 省域尺度的数据特征

2.1.1 数据统计与省域推荐值

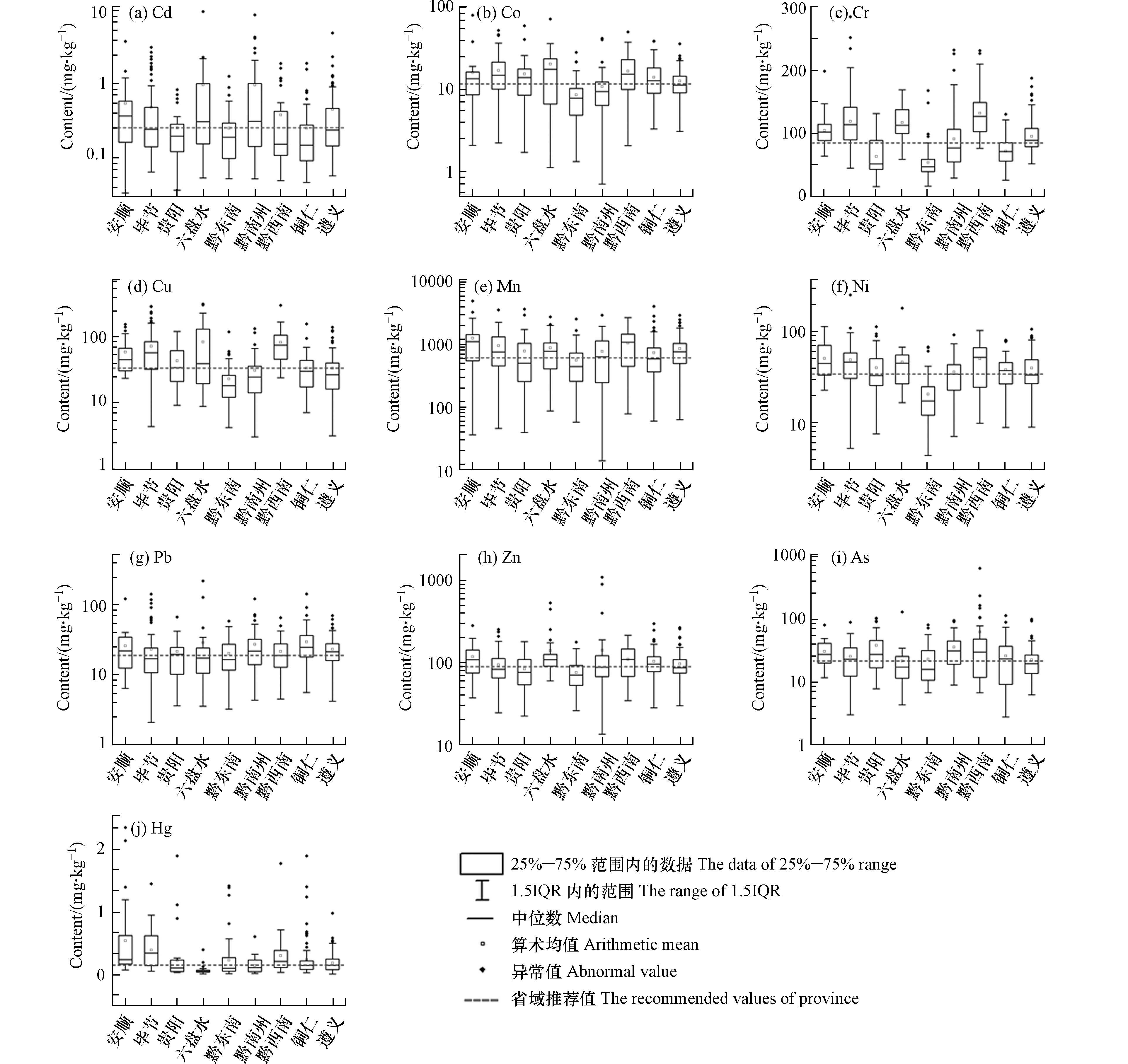

图2为贵州省自然土各重金属含量的空间分布情况. 为更好反映各元素含量在全省的均值水平,需对数据进行整理,表1为数据的基本统计情况,其原数据的偏度远大于0,峰度远大于3,经正态检验(K-S检验)均不符合正态分布(P<0.05);经对数转换后,仅有Cu和Hg符合正态分布(P>0.05),而其余元素仍不符合,但偏度都介于±1之间,因此可视为对称分布. 在数据统计中往往会因离群值的存在导致数据失真,对此,可采用剔除离群值的方式进行优化. 优化后,数据上、下侧未有明显异常值出现;另外,其偏度和峰度较原数据都有所减小,经正态检验,均不符合正态分布(P<0.05);对数转换后,Cu、Ni、Zn、As和Hg符合正态分布(P>0.05),其余元素通过偏度系数判断呈对称分布.

表 1 贵州省自然土壤重金属含量基本统计(mg·kg−1)Table 1. Statistical results of heavy metal content about natural soils in Guizhou Province(mg·kg−1)名称Name 特征值Items Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg 原数据Raw data N 468 468 468 468 468 468 468 468 468 465 算术均值 0.519 14.24 94.14 47.89 857.9 41.27 26.86 106.4 33.20 0.265 几何均值 0.260 11.29 83.57 33.48 588. 6 34.13 18.88 90.55 22.02 0.147 中位数 0.220 12.08 87.25 32.38 657.5 36.19 19.91 90.25 22.48 0.148 算术标准差 1.032 10.63 48.76 47.21 778.2 29.76 60.65 89.69 58.75 0.387 几何标准差 2.790 2.072 1.648 2.335 2.660 1.879 2.173 1.689 2.209 2.989 最小值 0.033 0.356 14.07 1.523 10.56 3.147 0.370 13.32 2.719 0.003 最大值 11.40 104.9 528.8 314.0 7343 312.8 1256 1105 653.2 5.171 偏度 6.21 3.10 2.39 2.65 3.16 4.22 18.05 6.19 8.06 5.96 偏度(对数转换后) 0.88 −0.84 −0.39 −0.02 −1.01 −0.40 −0.39 0.53 0.64 −0.13 峰度 50.37 17.19 14.31 9.10 17.86 31.53 363.3 53.13 74.95 59.48 变异系数 1.99 0.75 0.52 0.99 0.91 0.72 2.26 0.84 1.77 1.46 数据(剔除一次离群值)Data(removing one-time outliers) N 465 460 463 467 462 463 463 460 463 460 剔除比例/% 0.64 1.71 1.07 0.21 1.28 1.07 1.07 1.71 1.07 1.08 算术均值 0.458 14.25 93.88 47.99 868.9 39.84 23.91 98.84 27.87 0.256 几何均值 0.254 11.69 84.47 33.70 617.4 33.99 18.86 88.88 21.29 0.151 中位数 0.220 12.35 87.68 32.39 668.7 36.16 19.91 90.11 21.92 0.150 算术标准差 0.694 9.712 44.05 47.21 777.2 22.09 18.83 50.38 24.31 0.314 几何标准差 2.682 1.917 1.598 2.308 2.433 1.809 2.007 1.581 2.067 2.817 最小值 0.033 1.315 19.47 3.083 36.53 5.201 0.370 21.70 2.719 0.008 最大值 5.347 80.92 285.6 314.0 7343 180.3 143.1 435.1 233.1 2.345 偏度 3.72 2.39 1.25 2.65 3.19 1.28 3.02 2.36 3.21 3.05 偏度(对数转换后) 0.74 −0.41 −0.26 0.06 −0.59 −0.54 −0.64 −0.01 0.09 0.05 峰度 16.8 9.67 2.43 9.10 18.04 3.53 13.20 10.04 16.52 12.11 变异系数 1.52 0.68 0.47 0.98 0.89 0.55 0.79 0.5097 0.87 1.23 数据(多次迭代剔除离群值)Data(removing Multi-iterate outliers) N 463 454 460 467 458 460 457 455 462 460 剔除比例/% 1.07 3.21 1.71 0.21 2.14 1.71 2.35 2.78 1.28 1.08 算术均值 0.437 14.24 94.37 47.99 876.1 40.06 24.25 97.12 27.43 0.256 几何均值 0.251 11.90 85.28 33.70 632.3 34.40 19.58 88.53 21.18 0.151 中位数 0.219 12.46 88.11 32.39 681.0 36.31 20.03 90.10 21.90 0.150 数据(多次迭代剔除离群值)Data(removing Multi-iterate outliers) 算术标准差 0.623 9.163 43.79 47.21 776.7 21.99 18.77 43.52 22.38 0.314 几何标准差 2.634 1.843 1.576 2.308 2.352 1.779 1.917 1.543 2.051 2.817 最小值 0.033 2.063 23.67 3.083 50.55 6.478 3.070 24.28 2.719 0.008 最大值 4.377 72.75 285.6 314.0 7343 180.3 143.1 299.0 163.7 2.345 偏度 3.39 2.07 1.28 2.65 3.21 1.30 3.06 1.38 2.50 3.05 偏度(对数转换后) 0.70 −0.24 −0.13 0.06 −0.46 −0.44 −0.06 −0.13 0.03 0.05 峰度 13.83 6.91 2.49 9.10 18.15 3.61 13.39 2.96 8.93 12.11 变异系数 1.42 0.64 0.46 0.98 0.89 0.55 0.77 0.45 0.82 1.23 注:N表示样本数量;偏度、 峰度、变异系数都为无量纲数据;剔除比例=(原数据的样本数量-一次或多次迭代剔除离群值后的样本数量)/原数据的样本数量×100%. Note: N is the number of samples; The Skewness, Kurtosis and CV are all dimensionless data; Rejection ratio = (Raw data - Number of samples after one or multi-iterate of outliers were removing)/ Raw data×100% . 变异系数可反应元素含量在空间分布的离散程度. 将原数据同剔除一次离群值的数据进行比对(表2),Pb、As含量的变异系数的偏差最大,分别减小超过186.77%、102.80%;其次Cd、Zn、Ni、Hg分别减小超过31.09%、65.35%、30.06%、19.45%;其余元素减小均低于11.00%. 说明自然土中Cd、Ni 、Pb、Zn、As和Hg的含量存在较多的高、低值点位. 将剔除一次离群值的数据和多次迭代剔除的数据进行比较(表3),除Zn以外,其离散程度的变化均小于7.00%,证明变异系数受异常点位的影响较大,而在剔除一次离群值后,数据的离散程度趋于稳定(与多次迭代剔除相比较).

表 2 原数据与剔除一次离群值数据的偏差(%)Table 2. The deviation between raw data and the data with removing one-time outliers(%)数据类型Data types 偏差Deviation Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg 中位数 Median 0.23 −2.19 −0.49 −0.03 −1.67 0.08 0.00 0.16 2.55 −1.01 算术均值 Arithmetic mean 13.33 −0.07 0.28 −0.21 −1.27 3.59 12.34 7.65 19.12 3.29 几何均值 Geometry mean 2.40 −3.42 −1.07 −0.65 −4.66 0.41 0.11 1.88 3.43 −2.28 变异系数 CV 31.09 9.48 10.40 0.20 1.40 30.06 186.77 65.35 102.80 19.45 注:偏差=(原数据-剔除一次离群值的数据)/剔除一次离群值的数据×100%. Note: Deviation =(Raw data – The data with removing one-time outliers)/ The data with removing one-time outliers×100% . 表 3 剔除一次离群值和多次迭代剔除离群值数据间的偏差(%)Table 3. The deviation between removing one-time and removing multi-iterate outliers data(%)数据类型Data types 偏差Deviation Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg 中位数 Median 0.16 −0.91 −0.49 0 −1.81 −0.42 −0.59 0.01 0.10 0 算术均值 Arithmetic mean 4.65 0.04 −0.51 0 −0.82 −0.55 −1.39 1.77 1.62 0 几何均值 Geometry mean 1.29 −1.79 −0.95 0 −2.36 −1.18 −3.66 0.39 0.51 0 变异系数 CV 6.57 5.94 1.12 0 0.90 1.03 1.72 13.74 6.90 0 注:偏差=(剔除一次离群值的数据-多次迭代剔除离群值的数据)/多次迭代剔除离群值的数据×100%. Note: Deviation =(The data with removing one-time outliers – The date with removing multi-iterate outliers)/The date with removing multi-iterate outliers×100% . 均值可反映元素含量的集中趋势,其中几何均值、中位数和采用剔除离群值的方法可有效削弱高值在均值计算中的权重,使最终结果接近实际. 有研究表明,原始数据在偏态分布下以多次迭代剔除离群值的方法修正均值,对数据信息的损失较大,会影响原有数据的集中趋势[24]. 而剔除的数据在找矿地球化学研究中往往包含重要信息,在环境地球化学评价中是包含污染信息的数据,这种方法会忽视实际数据所隐含的真实状况[25]. 为避免异常点位对整体数据造成偏差,采用剔除一次离群值的方式(下文中“市域推荐值”和“土类推荐值”都以此为基础进行分类统计),以保证最终取值的可信度.

根据优化前后数据偏差的对比,各元素的中位数偏差更接近原数据. 结合数据(剔除一次离群值的数据)的分布特征判断, Cu、Ni、Zn、As和Hg的含量用几何均值表示,而Cd、Co、Cr、Mn、Pb的含量用中位数表示更为合理. 综上所述,贵州省自然土中重金属含量的推荐值分别为:ω(Cd)0.220 mg·kg−1、ω(Co)12.35 mg·kg−1、ω(Cr)87.68 mg·kg−1、ω(Cu)33.70 mg·kg−1、ω(Mn)668.7 mg·kg−1、ω(Ni)33.99 mg·kg−1、ω(Pb)19.91 mg·kg−1、ω(Zn)88.88 mg·kg−1、ω(As)21.29 mg·kg−1和ω(Hg)0.151 mg·kg−1.

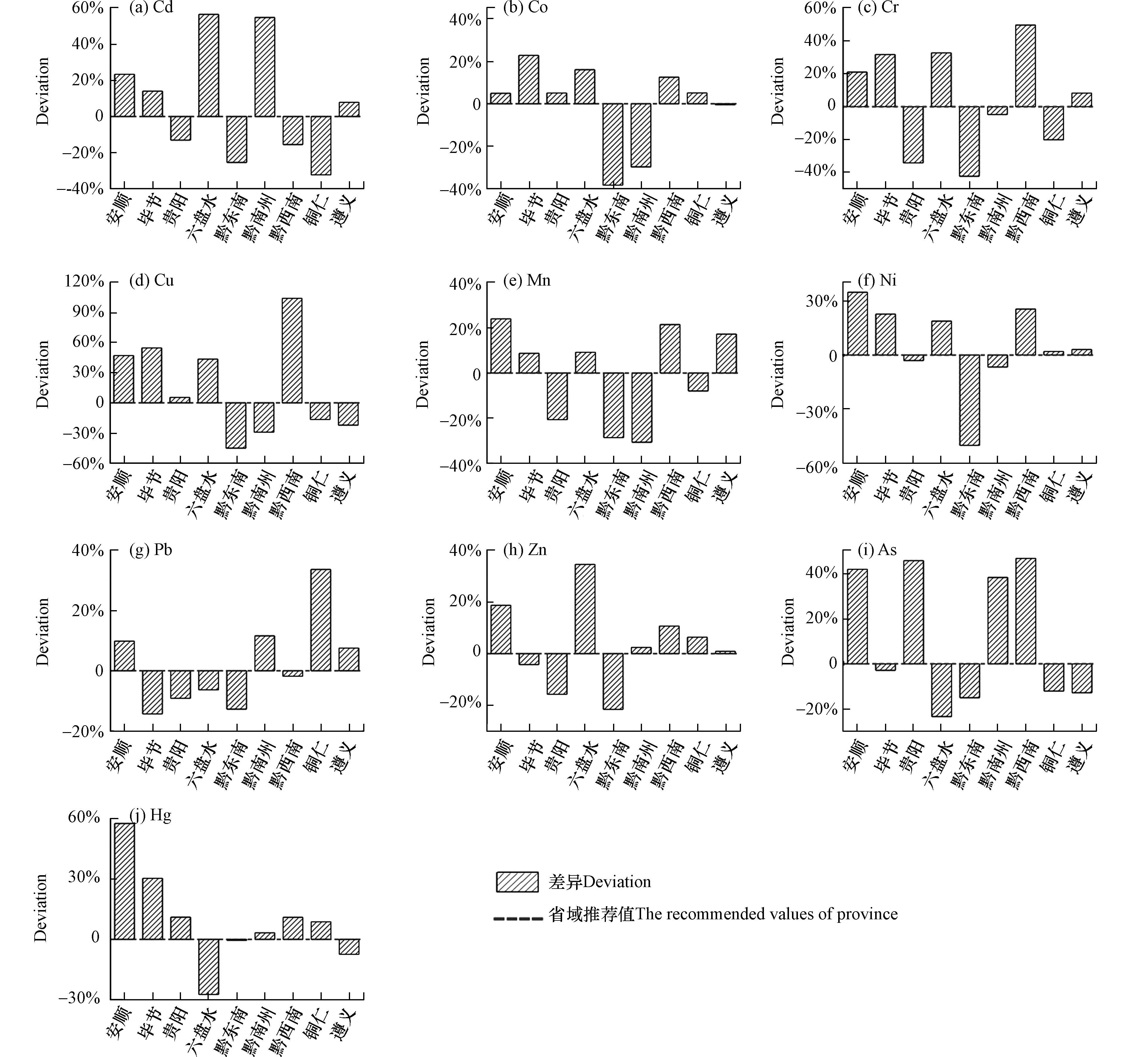

2.1.2 与前人研究的差异

表4为前人研究(文献[10])的相关数据,以省域推荐值与其比较(表5),差异明显,Hg含量的偏差最大,达到77.41%;Co、Cu、Pb、As的含量偏差均超过25%;其次,Cd、Cr、Mn、Ni、Zn的含量偏差较小,均低于8%. 导致数据偏差的原因首先与样本数量的增加有直接关系,本研究的采样密度约为每点19×19 km2,而前人研究中的采样密度仅为每个点59×59 km2. 其次,采样方式的不同也是造成数据偏差的重要原因. 本次的采样点均为道路沿线展开的随机采样,这种方式更贴近社会的活动区域,对样点附近的生产、生活指导性更强,但也因此易受人为因素的干扰;而前人研究则采用均匀布点的方式进行,这种方式更利于表达地理空间中的宏观分布,但若出现点位数据异常则易造成局部地区偏低或偏高的估计. 因此,两种采样方式各有优劣. 另外,两次研究的间隔时间较长,在此期间我国工业和城市化发展迅速,导致生态环境也发生了巨大变化.

表 4 前人研究的相关数据(mg·kg−1) [10]Table 4. The relevant data from previous research (mg·kg−1)项目Items* Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 算术均值Arithmetic mean 0.659 19.2 95.9 32.0 794 39.1 35.2 99.5 20.0 0.110 算术标准差Arithmetic SD 1.406 8.97 63.21 20.76 723.5 22.4 19.59 56.01 14.55 0.069 几何均值Geometry mean 0.209 17.6 84.4 26.9 529 32.9 31.3 86.9 16.0 0.085 几何标准差Geometry SD 3.778 1.50 1.60 1.81 2.7 1.88 1.60 1.68 1.93 2.25 变异系数CV 2.13 0.47 0.66 0.65 0.91 0.57 0.56 0.56 0.73 0.63 注:*N表示样本数量,变异系数为无量纲数据. Note:* N indicates the number of samples, CV is dimensionless data. 表 5 省域推荐值与前人研究的数据对比(%)Table 5. Compare the Recommended values of province research(%)数据类型Data types 偏差Deviation Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg Na 830 820 826 834 824 826 826 820 826 820 ωa 5.07 −29.83 3.886 25.28 −7.57 3.31 −36.39 2.28 33.06 77.41 变异系数CV −28.73 45.00 −28.91 51.35 −1.70 −2.72 40.61 −8.98 19.49 94.60 注:Na即样本量N的偏差,Na =(省域推荐值的样本量-前人研究的样本量)/前人研究的样本量×100%;ωa即土壤重金属含量ω的偏差,ωa=(省域推荐值-前人研究的几何均值)/前人研究的几何均值×100%. Note: Na is the deviation of the sample size, Na = (Sample size of provincial recommended value - sample size of previous studies)/sample size of previous studies ×100%; ωa is the deviation of soil heavy metal content, ωa= (Provincial recommended value - geometric mean of previous studies)/Geometric mean of previous studies ×100%. 2.2 市域尺度的数据特征

2.2.1 数据统计与市域推荐值

由于贵州省地质环境复杂,矿产资源丰富且分布广泛,各地背景土的重金属含量较省域推荐值可能存在偏高或偏低的估计,因此,对贵州省各地的背景土重金属含量进行单独统计是必要的(图3). 按照贵州省地级行政区划对数据进行分类,经正态检验,各元素均不符合正态分布,对数转换后呈正态分布或对称分布,因此,采用几何均值代表各地元素含量的均值水平较为合理(表6).

表 6 贵州省各地域背景土重金属含量的数据优化及推荐值Table 6. Optimization and recommended values of soil heavy metal content about cities in Guizhou Province地点Sites 特征值Items 元素Elements Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg 遵义Zunyi N 86 86 85 87 85 86 87 86 86 84 剔除比例/% 1.15 1.15 2.30 0.00 2.30 1.15 0.00 1.15 1.15 2.33 几何均值/( mg·kg−1) 0.274 11.64 91.47 26.20 724.1 35.03 20.29 89.70 18.56 0.140 铜仁Tongren N 81 82 81 82 83 82 80 81 83 81 剔除比例/% 2.41 1.20 2.41 1.20 0.00 1.20 3.61 2.41 0.00 0.00 几何均值/( mg·kg−1) 0.172 12.29 67.42 28.11 568.1 34.66 25.23 94.55 18.71 0.164 黔西南Qianxinan N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 剔除比例/% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 黔西南Qianxinan 几何均值/( mg·kg−1) 0.215 13.15 126.5 68.90 750.1 42.64 18.52 98.38 31.25 0.168 黔南州Qiannanzhou N 41 40 40 40 41 40 40 41 41 42 剔除比例/% 0.00 2.44 2.44 2.44 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 几何均值/( mg·kg−1) 0.394 8.214 80.39 23.86 427.8 31.71 21.06 91.04 29.46 0.156 黔东南Qiandongnan N 51 52 52 52 51 52 51 52 51 52 剔除比例/% 1.92 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 1.92 0.00 1.92 1.89 几何均值/( mg·kg−1) 0.189 7.202 48.57 18.47 440.4 16.94 16.45 69.64 18.09 0.150 六盘水Liupanshui N 29 29 29 29 28 28 28 29 28 28 剔除比例/% 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 3.45 3.45 0.00 3.45 3.45 几何均值/( mg·kg−1) 0.398 13.57 112.2 48.41 674.1 40.38 17.67 119.7 16.30 0.109 贵阳Guiyang N 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 剔除比例/% 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 几何均值/( mg·kg−1) 0.221 12.29 55.50 35.55 489.6 32.94 17.13 74.86 31.05 0.168 毕节Bijie N 84 84 84 85 83 83 85 84 85 85 剔除比例/% 1.18 1.18 1.18 0.00 2.35 2.35 0.00 1.18 0.00 0.00 几何均值/( mg·kg−1) 0.290 14.36 111.4 52.19 671.4 41.71 16.15 85.11 20.68 0.197 安顺Anshun N 25 25 24 25 25 25 25 25 24 24 剔除比例/% 0.00 0.00 −4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 −4.00 0.00 几何均值/( mg·kg−1) 0.314 12.27 102.3 49.63 766.1 45.83 20.72 105.6 30.22 0.238 注:N指剔除一次离群值后的样本数量. Note: N is the number of samples after removing one-time outliers. 2.2.2 市域尺度的数据差异

将市域推荐值与省域推荐值进行对比,有助于更好了解各地背景土重金属含量的实际状况,以省域推荐值为基准(图中以虚线表示),结合各元素在不同行政区划下的偏差水平进行对比研究.

由图4可知,安顺背景土的元素含量均超过省域推荐值,以Hg、As、Cu的表现最为突出,分别达到ω(Hg)0.238 mg·kg−1、ω(As)30.22 mg·kg−1、ω(Cu)49.63 mg·kg−1,超出省域推荐值57.91%、41.96%、47.26%;其次Cd、Cr、Mn、Ni和Zn的含量较省域推荐值偏高,分别达到ω(Cd)0.314 mg·kg−1、ω(Cr)102.3 mg·kg−1、ω(Mn)766.1 mg·kg−1、ω(Ni)45.83 mg·kg−1和ω(Zn)105.6 mg·kg−1,超出省域推荐值23.40%、21.12%、24.08%、34.83%和18.78%;而Co、Pb的含量超出的最少,分别为ω(Co)12.27 mg·kg−1、ω(Pb)20.72 mg·kg−1,仅超出省域推荐值4.92%、9.86%. 以安顺为中心(图2),与其毗邻的毕节、六盘水、黔西南的矿产资源丰富、工矿业发达,尤其以煤炭资源为代表,区域内存在“兴仁交乐”、“兴仁潘家庄”、“安龙戈塘”、“安顺轿子山”和“织金珠藏”五处典型的喀斯特煤产区[26]. Hg、As是煤中伴生的有害元素,因此,也是造成当地环境中Hg、As含量偏高的一个重要来源. 另外,黔西南的“兴仁-兴义-普安”存在As的高度异常分布,而安龙县附近的高砷煤矿、金锑砷矿都是造成As含量偏高的重要原因[27]. 有资料显示,滇黔桂三省交界处的Cd地球化学异常强度高,且梯度和浓集中心明显,受地质高背景的影响,自然土壤中的Cd含量明显偏高[28]. 孔祥宇等在对贵州省稻田土壤重金属分布特征的研究中发现Ni与Cu的空间分布十分形似,并在元素的相关性分析中也表明两元素间存在很强的正相关[29], 这与本研究在市域分布的表现相似(图4),除遵义和铜仁以外,安顺、毕节、六盘水、黔西南的Ni、Cu含量均高于省域推荐值,其余地区表现为偏低的情况.

然而,黔东南与省域推荐值的比较结果与安顺截然相反(图4),涉及的元素含量均低于省域推荐值,以Co、Cr、Cu、Ni的表现最为突出,分别为ω(Co)7.202 mg·kg−1、ω(Cr)48.57 mg·kg−1、ω(Cu)18.47 mg·kg−1、ω(Ni)16.94 mg·kg−1, 低于省域推荐值38.39%、42.50%、45.20%、50.16%. 这与贵州省喀斯特地貌的分布直接相关,黔东南位于该省喀斯特地貌区的东缘,向黄壤土逐渐过渡的交界地带,州内除黔南和铜仁的交界地带有石灰土和少量的黄棕壤土分布,东部(与湖南交界)和南部(与广西交界)有红壤土分布,其余均以黄壤土为主. 在贵州的自然土壤中,红壤土、黄壤土的重金属含量普遍低于其他类型的土壤(图5). 总体而言,贵州省背景土壤的重金属含量在地理空间上呈现出西北高、东南低的分布特点.

2.3 主要土类的数据特征

2.3.1 数据统计与土类推荐值

土壤是一个复杂的多相体系,其母质的风化与成土作用是影响土壤基本性质和地球化学背景浓度的重要控制因素,不同的成土母质或地质背景应具有不同的地球化学基准和背景浓度[25]. 贵州省土壤类型主要为红壤土、黄壤土、黄棕壤土、石灰土、水稻土、紫色土[29]. 对省内的主要土类重新统计,明确不同土类中各元素的含量水平和分布特征(图5),经正态检验,各元素均不符合正态分布,对数转换后呈正态分布或对称分布,因此,采用几何均值代表各元素的含量较为合理(表7).

表 7 主要土类下背景土重金属含量的数据优化及推荐值Table 7. Optimization and recommended values of soil heavy metal content in main soil types土类Soil types 项目Items 元素Elements Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn As Hg 红壤土Red soil N 28 28 28 28 28 28 28 27 28 26 剔除比例/% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 3.70 几何均值/(mg·kg−1) 0.207 8.135 51.56 23.06 473.3 22.22 15.84 69.96 20.32 0.157 黄壤土Yellow soil N 211 209 209 212 209 212 210 209 210 209 剔除比例/% 0.94 1.88 1.88 0.47 1.88 0.47 1.41 1.88 1.41 0.48 几何均值/(mg·kg−1) 0.226 11.66 82.80 35.96 604.9 33.86 17.35 87.30 20.46 0.150 黄棕壤土Yellow-brown soil N 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 剔除比例/% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 0.00 几何均值/(mg·kg−1) 0.453 12.98 108.9 41.90 507.4 40.58 18.32 90.46 20.16 0.191 石灰土Lime soil N 111 109 110 111 110 111 111 110 110 108 剔除比例/% 0.00 1.80 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.90 1.82 几何均值/(mg·kg−1) 0.285 11.99 90.19 30.83 740.7 35.48 21.41 92.52 21.67 0.152 水稻土Paddy soil N 51 51 52 52 51 52 52 51 52 53 剔除比例/% 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 0.00 1.85 几何均值/(mg·kg−1) 0.196 11.37 82.39 34.05 537.0 35.70 23.34 90.89 24.53 0.150 紫色土Purple soil N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 剔除比例/% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 几何均值/(mg·kg−1) 0.354 12.45 67.79 33.29 714.2 32.99 14.35 86.85 13.57 0.153 注:N指剔除一次离群值后的样本数量. Note: N is the number of samples after removing one-time outliers. 2.3.2 主要土类的数据差异

以省域推荐值为基准与土类推荐值进行比较(图6),通过偏差的程度,有助于更好的了解该省主要土类下背景土重金属含量的实际状况.

黄棕壤土是该省重要的地带性土壤,主要分布在黔西北、黔北海拔较高的山地一带. 主要成土母质为砂岩、砂页岩、页岩、玄武岩等风华物[29]. 研究显示,该类土壤对Cd具有较高的富集表现,其ω(Cd)达到0.453 mg·kg−1,远超省域推荐值78.05%. 何邵麟在对贵州Cd地球化学行为的研究中指出:高Cd背景主要分布在碳酸盐岩布露区,特别是黔西和黔东铅锌矿成矿带、黔西南和黔南台地边缘生物礁滩相碳酸盐岩分布区[30]. 所以,当地的成土母质在风化和成土作用下,更易形成利于Cd沉淀、吸附和富集的土壤. 其次,黄棕壤的ω(Hg)达到0.191 mg·kg−1,超过省域推荐值26.76%,较其它土类不超过4.00%的水平而言表现尤为突出. 由图1可知,黄棕壤土主要分布在毕节中西部、六盘水和黔西南的北部一带,有资料显示“兴仁交乐”、“兴仁潘家庄”、“安龙戈塘”、“安顺轿子山”和“织金珠藏”五个煤产区的表层土壤总汞浓度范围为98.67—1801.06 μg·kg−1,平均值为(499.93±320.53) μg·kg−1[26]. 六盘水的“盘县”、“六枝”、“水城”三大煤田的煤炭中,汞的均值分别为0.297、0.748、0.692 μg·g−1[31]. 由此判断,贵州黄棕壤的汞含量偏高与当地富煤的地质背景有密切关系.

石灰土是贵州省重要的土壤类型,分布面积广泛. 除黔东南轻变质岩、砂页岩地区外,凡有石灰岩的地方都有石灰土分布[29]. 在该土类中除了Cu含量低于省域推荐值,ω(Cu)为30.83 mg·kg−1,较全省低8.53%;其余元素含量均超过省域推荐值,其中Cd、Mn、Pb的含量较高,分别达到0.285 mg·kg−1、740.7 mg·kg−1、21.41 mg·kg−1,超过省域推荐值的12.17%、19.98%、13.54%. 这与贵州碳酸盐岩地区中性至碱性岩溶水为主的地质背景,以及亲铜性成矿元素具备次生富集趋势的特点高度相关[32].

水稻土发育于各类自然土,是人为水耕熟化而形成的耕作土壤,在贵州各地均有分布,以黔中、黔南、黔东较为集中. 由图6可知水稻土Pb、As含量高于省域推荐值,分别为23.34 mg·kg−1、24.53 mg·kg−1,超出省域推荐值23.73%、15.22%. 本课题组在对贵州水稻土Cd含量的调查过程中发现:“都匀-丹寨”一带的水稻土Cd含量普遍偏高,与当地铅锌矿带导致的高背景密切相关,ω(Cd)普遍高于0.8 mg·kg−1,而在铅锌矿厂附近水稻土ω(Cd)最高可超过10 mg·kg−1,但在本研究中,ω(Cd)的土类推荐值仅为0.1963 mg·kg−1,且低于省域推荐值22.76%. 由此判断,对于高背景和工矿区附近的水稻土,土类推荐值的Cd含量存在偏低的估计,由于水稻土形成的特殊性,需要结合当地的成土母质进行针对性研究才更具代表性. 有文献显示,遵义和黔东南广泛分布富含Cd、As元素的黑色页岩[32]. 贵州大学对当地水稻Cd富集机理的研究指出:西南喀斯特地区土壤Cd具有“高地质背景,低污染风险”的特征[33].

3. 结论(Conclusion)

1)省域尺度下,开展大样本量数据的研究工作,首先应对原始数据进行正态检验;其次,根据数据的分布状况确定离群值的剔除方法,并采用剔除一次离群值的方式对原始数据进行优化;最后,对优化后的数据进行统计,由此得到土壤背景元素均值水平的可信度更高.将优化好的数据按照“市域尺度”和“主要土类”进行分类统计,对不同分类下的背景元素均值水平与省域推荐值进行比较,有助于明确各重金属含量的区域性分布状况.

2)市域尺度下,贵州省背景土的重金属含量总体表现为西北高、东南低的空间分布特征.

3)主要土类下,黄棕壤土和石灰土表现出对重金属较强的富集特点. 研究发现,黄棕壤土在全省的分布范围与市域尺度下重金属含量高值区域的空间分布基本吻合.位于重金属地质高背景区和工矿区附近的水稻土,土类推荐值存在偏低的估计,需要以当地的成土母质为切入点进行针对性研究,才能准确计算出当地水稻土重金属含量的均值状况.

-

表 1 土壤重金属全量与弱酸可溶态含量统计分析

Table 1. Statistical analysis of total and weak acid soluble fraction of heavy metals in soils

重金属元素 全量 弱酸可溶态 (平均值±标准差)/(mg·kg−1) 变异系数/% 超标率/% 单因子污染指数(Pi)平均值 潜在生态风险指数(Eir)平均值 (平均值±标准差)/(mg·kg−1) 变异系数/% FRAC平均值/% Mn 691±113 16 49 1.00 1.01 150±54.1 36.1 22.1 Co 19±13.1 69 0 1.19 6.11 0.123±0.169 137 0.477 Ni 35±19.1 54 0 1.00 6.82 0.811±1.02 126 1.99 Cu 221±381 172 38 8.28 42.6 4.3±11.9 274 0.77 Zn 136±95.4 70 6 1.98 2.03 3.46±5.85 169 1.65 As 469±535 114 88 41.9 431 28.6±37.6 131 16.5 Cd 0.4±0.285 71 24 3.33 107 0.051±0.032 62.7 13.1 Pb 31.1±30.7 98 0 1.60 8.24 0.273±0.576 208 0.703 注:超标率参考农用地土壤风险管控标准(GB 15618-2018)[27],其中Mn超标率参考新疆土壤元素背景值[20]。 -

[1] 李乔, 王淑芬, 曹有智, 等. 准东煤田周边农田土壤重金属污染生态风险评估与来源分析[J]. 农业环境科学学报, 2017, 36(8): 1537-1543. [2] 胡锋, 王兴磊, 刘世辉, 等. 伊犁矿区风险点土壤重金属污染特征及生态风险评价[J]. 矿业安全与环保, 2018, 45(1): 69-73. doi: 10.3969/j.issn.1008-4495.2018.01.016 [3] AOSTA J A, FA Z A, MAR T M, et al. Multivariate statistical and GIS-based approach to evaluate heavy metals baviour in mine sites for future reclamation[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2011, 109: 8-17. doi: 10.1016/j.gexplo.2011.01.004 [4] PANDEY B, AGRAWAL M, SINGH S. Ecological risk assessment of soil contamination by trace elements around coal mining area[J]. Journal of Soils and Sediments, 2016, 16(1): 159-168. doi: 10.1007/s11368-015-1173-8 [5] 高宇潇, 塔西甫拉提·特依拜, 夏楠, 等. 新疆准东五彩湾煤田区不同深度土壤重金属污染评价、来源分析与空间分布特征[J]. 中国矿业, 2016, 25(9): 74-81. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2016.09.017 [6] 王显炜, 徐友宁, 杨敏, 等. 国内外矿山土壤重金属污染风险评价方法综述[J]. 中国矿业, 2009, 18(10): 54-56. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2009.10.018 [7] 张开军, 魏迎春, 徐友宁. 小秦岭金矿区土壤重金属生物有效性与影响因素[J]. 地质通报, 2014, 33(8): 1182-1187. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2014.08.012 [8] 陈明, 杨涛, 徐慧, 等. 赣南某钨矿区土壤中Cd、Pb的形态特征及生态风险评价[J]. 环境化学, 2015, 34(12): 2257-2262. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2015.12.2015070201 [9] WANG Q, LIU J F, CHEN Z, et al. A causation-based method developed for an integrated risk assessment of heavy metals in soil[J]. Science of the Total Environment, 2018, 642: 1396-1405. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.118 [10] 陈莹. 陕西西部矿区土壤重金属污染与生态风险评价[J]. 环境与发展, 2017, 29(7): 35-36. [11] SEBEI A, HELALI M A, OUESLATI W, et al. Bioavailability of Pb, Zn, Cu, Cd, Ni and Cr in the sediments of the Tessa River: A mining area in the North-West Tunisia[J]. Journal of African Earth Sciences, 2018, 137: 1-8. doi: 10.1016/j.jafrearsci.2017.09.005 [12] SUNDARY S K, NAYAK B B, LIN S, et al. Geochemical speciation and risk assessment of heavy metals in the river estuarine sediments: A case study: Mahanadi basin, India[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 186(2/3): 1837-1846. [13] FERNÁNDEZ-ONDOÑO E, BACCHETTA G, LALLEN A M, et al. Use of BCR sequential extraction procedures for soils and plant metal transfer predictions in contaminated mine tailings in Sardinia[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2017, 172: 133-141. doi: 10.1016/j.gexplo.2016.09.013 [14] ZHANG M K, LIU Z Y, HUO W. Use of single extraction methods to predict bioavailability of heavy metals in polluted soils to rice[J]. Communications in Soil Science & Plant Analysis, 2010, 41(7): 820-831. [15] LIAO J, WEN Z, RU X, et al. Distribution and migration of heavy metals in soil and crops affected by acid mine drainage: Public health implications in Guangdong Province, China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, 124: 460-469. doi: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.023 [16] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理员会. 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法: GB/T 22105.2-2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. [17] 国家环境保护局. 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法: GB/T 17138-1997[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 1997. [18] TOKALIOĞLU Ş, KARTAL Ş, GÜLTEKIN A. Investigation of heavy metal uptake by vegetables growing in contaminated soils using the modified BCR sequential extraction method[J]. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2006, 86(6): 417-430. doi: 10.1080/03067310500352387 [19] 柳云龙, 章立佳, 韩晓非, 等. 上海城市样带土壤重金属空间变异特征及污染评价[J]. 环境科学, 2012, 33(2): 599-605. [20] 国家环境保护局, 中国环境监测总站. 中国土壤元素背景值[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990. [21] HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach[J]. Water Research, 1980, 14(8): 975-1001. doi: 10.1016/0043-1354(80)90143-8 [22] 吕建树, 张祖陆, 刘洋, 等. 日照市土壤重金属来源解析及环境风险评价[J]. 地理学报, 2012, 67(7): 971-984. [23] 熊秋林, 赵佳茵, 赵文吉, 等. 北京市地表土重金属污染特征及潜在生态风险[J]. 中国环境科学, 2017, 37(6): 2211-2221. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.06.028 [24] LIU J L, LI Y L, ZHANG B, et al. Ecological risk of heavy metals in sediments of the Luan River source water[J]. Ecotoxicology, 2009, 18(6): 748-758. doi: 10.1007/s10646-009-0345-y [25] 高彦鑫, 冯金国, 唐磊, 等. 密云水库上游金属矿区土壤中重金属形态分布及风险评价[J]. 环境科学, 2012, 33(5): 1707-1717. [26] 迪娜·吐尔生江, 李典鹏, 胡毅, 等. 新疆奴拉赛铜矿周边土壤理化特征和重金属污染生态风险评价[J]. 农业资源与环境学报, 2018, 35(1): 17-23. [27] 生态环境部, 国家市场监督管理总局. 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行): GB 15618-2018[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2018. [28] 李如忠, 徐晶晶, 姜艳敏, 等. 铜陵市惠溪河滨岸带土壤重金属形态分布及风险评估[J]. 环境科学研究, 2013, 26(1): 88-96. [29] LIU J J, NI Z X, DIAO Z H, et al. Contamination level, chemical fraction and ecological risk of heavy metals in sediments from Daya Bay, South China Sea[J]. Marine Pollution Bulletin, 2018, 128: 132-139. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.01.021 [30] 李忠义, 张超兰, 邓超冰, 等. 铅锌矿区农田土壤重金属有效态空间分布及其影响因子分析[J]. 生态环境学报, 2009, 18(5): 1772-1776. doi: 10.3969/j.issn.1674-5906.2009.05.033 [31] 方月梅, 张晓玲, 刘娟, 等. 湖北省铜绿山矿区农业土壤重金属形态及生物有效性[J]. 地球与环境, 2017, 45(6): 634-642. [32] ERIKSSON J E. The influence of pH, soil type and time on adsorption and by plants of Cd added to the soil[J]. Water, Air and Soil Pollution, 1989, 48(3/4): 317-335. [33] 江嵩鹤, 胡恭任, 于瑞莲, 等. 安溪铁观音茶园土壤重金属赋存形态及生态风险评价[J]. 地球与环境, 2016, 44(3): 359-369. -

下载:

下载: