CRISPR/Cas系统抵御细菌耐药

CRISPR/Cas System Resist to Bacterial Resistance

-

摘要: 近年来,细菌耐药性问题在全球范围内日益严重,世界各地不断出现各种新型耐药基因及“超级细菌”,以此形成的细菌耐药性污染已成为威胁全球公共卫生与环境安全的重大问题。目前除了在管理上规范合理用药和限制抗生素排放,应探讨抵御细菌耐药的分子机制,有效地从根本上遏制细菌耐药的产生。CRISPR系统作为一种天然免疫系统,可用来对抗入侵的外源性遗传物质,其结构和功能与细菌耐药及毒力因素密切相关,深入分析两者的关系有助于更好地理解细菌耐药机制,为防治细菌耐药提供了新的方向。

-

关键词:

- 抗生素 /

- CRISPR免疫系统 /

- 细菌耐药 /

- 水平转移 /

- 毒力基因

Abstract: In recent years, the global problem of bacterial resistance is growing. The propagation and proliferation of the bacterial drug resistance has become a major problem in a serious threat to global public health and environmental safety, and meanwhile new types of resistance genes and “Super Bacteria” are continuously worldwide emerging. In addition to regulating the rational use of drugs and limiting antibiotic discharge policies, the stepwise entry on the way of fundamental prevention of bacterial resistance is understanding the mechanism of bacterial resistance. CRISPR system is a kind of natural immune system in bacteria, which can be used against exogenous DNA, and therefore, the structure and function of CRISPR is closely related to bacterial resistance. The in-depth analysis of the relationship between CRISPR and bacterial resistance will contribute to a significative understanding of the mechanisms of bacterial resistance, and will provide a new strategy to prevent bacterial resistance.-

Key words:

- antibiotics /

- CRISPR/Cas /

- bacterial resistance /

- horizontal transfer /

- virulence gene

-

近年来,提高大中型城镇污水处理厂废水处理过程能源利用率,降低污水处理厂碳排放量成为研究热点[1]。城镇污水处理厂消耗能源有电能、药剂和燃料等,电能占总能耗的60%~90%,曝气池消耗电能占总运行电耗的51.81%[2],其中,部分电耗被用于难降解有机物的去除,造成了资源的浪费。因此,有必要更新污水处理工艺,改变污水处理厂运行思路,以减少能源消耗和提高能源回收率,提高污水处理厂效益。

生物絮凝工艺具有微生物浓度高、污泥龄短、有机负荷高等特点,可有效利用微生物分泌的胞外聚合物(EPS)截留进水所含颗粒态和胶体态有机物、悬浮态无机物、重金属等物质[3-4]。活性污泥絮体中EPS作为微生物主要成分之一[5],除具有形成和保护活性污泥絮体结构功能外,还有良好的絮凝功能[6]。但是由于EPS提取工艺不成熟、组成成分不尽相同、各组分功能尚不明确等原因使其无法被广泛应用[7-8]。生物絮凝系统不仅可以发挥EPS絮凝颗粒态和难降解有机物的能力,还可减少化学药剂使用量,进而降低污水处理成本,减轻污水处理厂对环境的负面影响。

生物絮凝系统通过截留难降解有机物,可降低二级处理过程中的电能消耗,从而减少温室气体的间接排放。此外,生物絮凝系统内微生物与有机物絮凝后产生有机质含量较高的剩余污泥,可用于厌氧发酵产酸,相应挥发性脂肪酸平均浓度可达7.93 g·L−1[9]。因此,有机酸可作为优质碳源,投加至厌氧池或缺氧池内,以强化污水处理厂脱氮除磷效果,减少除磷药剂和外加碳源的使用量,从而进一步降低污水处理厂污水处理成本与温室气体排放量。

本研究以城镇污水为对象,在中试规模下研究了生物絮凝系统对实际污水中污染物的去除效果与污泥产量变化影响,考察了不同水力停留时间下生物絮凝系统内EPS合成规律,并核算了生物絮凝系统温室气体排放量,为污水处理厂节能降耗与资源回收利用提供参考。

1. 材料与方法

1.1 进水水质

生物絮凝中试系统所用污水为天津市某污水处理厂沉砂池出水。该厂采用特有除臭工艺将除臭污泥回流至进水泵房,致使沉砂池出水SS较高,沉砂池出水COD、TN、TP等指标随SS发生相似变化。此外,该污水处理厂上游有日处理量800 t的大型污泥处理厂,该厂所排废液含聚合氯化铝、聚合氯化铁等调理药剂污泥直接进入污水处理厂。中试系统进水水质具体参数见表1。

表 1 中试系统进水水质Table 1. Influent quality of pilot-scale systemmg·L−1 浓度与平均值 COD TN  -N

-NTP SS Al Fe 浓度 245~852 34.46~54.99 26.95~41.31 6~32 400~2 400 2~10 2~8 平均值 417.50±177.89 44.17±6.20 33.48±4.03 14.04±6.96 1 362.50±740.54 5±0.12 3±0.15 1.2 中试装置及运行参数

生物絮凝中试系统结构和现场如图1所示,该系统中试装置构筑物包括生物絮凝池、一沉池,有效容积分别为1 m3和2.10 m3。生物絮凝系统进水、污泥回流量、曝气量采用变频控制器控制,采用电磁流量计监测实时流量。

生物絮凝中试系统设计处理量50 m3·d−1。生物絮凝系统污泥回流比为100%,溶解氧(DO)维持在0.30 mg·L−1左右。为控制该系统内污泥浓度,每日排泥量根据一沉池泥位确定,每日排泥4~8次,生物絮凝系统污泥龄(SRT)为0.2~2 d。按照进水悬浮固体浓度(SS)变化,生物絮凝中试系统的运行可分为进水高SS与进水低SS阶段,其中,进水高SS阶段按照水力停留时间(HRT)变化可分为3个阶段(见表2)。

表 2 生物絮凝系统运行参数Table 2. Operational parameters of bioflocculation system运行阶段 时间/d 流量/(m3·h−1) HRT/h SS/(mg·L−1) 1 1~11 1.25 0.80 1 500~2 400 2 12~22 2.10 0.50 1 500~2 400 3 23~33 3.30 0.30 1 500~2 400 4 34~53 2.10 0.50 400~700 1.3 实验方法

COD、TN、STN、

NH+4 -N、NO−3 -N、TP、STP与PO3−4 -P、MLSS和MLVSS采用标准方法[10]测定。EPS的提取采用NaOH法。首先将10 mL待测样品置于50 mL离心管中超声解体后,分别在2 000、5 000和10 000 r·min−1的转速下离心15 min,并分别收集离心后的上清液,即为含溶解型胞外聚合物(Sol-EPS)、附着型胞外聚合物(LB-EPS)和紧密结合型胞外聚合物(TB-EPS)。用考马斯亮蓝法和蒽酮-硫酸比色法[11]对每层EPS中的蛋白质(PN)和多糖(PS)含量进行测定。

1.4 污水处理过程温室气体排放量核算

污水处理过程中温室气体排放方式分为直接排放与间接排放,所排放温室气体主要有CO2、CH4和N2O[12-13]。此外,因微生物自身呼吸作用产生的CO2不纳入系统温室气体排放量计算范围[14]。2018年,中试系统所在污水处理厂电耗及污染物去除量等数据来自住房和城乡建设部《全国城镇污水处理信息管理系统》平台,生物絮凝系统电耗则来自数字电表。

污水处理厂CH4和N2O排放量根据IPCC方法[15]计算,其中CH4和N2O的温室效应是CO2的25倍和298倍,计算方法如式(1)所示。

E1=TF−R (1) 式中:E1为处理污水过程中CH4的排放量,kg;T为计算年份污水中有机物含量,kg;F为排放因子;R为计算年份回收CH4量,kg;其中F的计算方法如式(2)所示。

F=B0M (2) 式中:B0为CH4的最大生成值,即单位质量有机物转化为CH4的比例,缺省值可取0.2;M为CH4修正因子,依据IPCC推荐值。

E2=44NF/28 (3) 式中:E2为清单年份的N2O排放量,kg·a−1;N为排放至水生环境的污水中的氮含量,kg·a−1。

污水处理厂CO2的间接排放主要发生在电能的消耗过程。CO2的间接排放量通过中国区域电网基准线排放因子和污水处理消耗电能来计算。华北区域电网的2017年电量边际排放因子为1.11 t·(mW·h)−1。

2. 结果与讨论

2.1 生物絮凝系统污染物去除特性

生物絮凝系统进水所含化学除磷药剂可与生物絮凝系统内微生物分泌的EPS发生协同作用,该协同作用可称为生物-化学絮凝作用[16]。EPS可与颗粒态或胶体态等具有不可溶有机物、TN和TP等污染物发生絮凝作用,并沉淀于沉淀池中,随剩余污泥排出生物絮凝系统。混凝剂则通过网捕、吸附架桥和压缩双电子层的方式强化EPS的絮凝作用,并去除进水中的STP。因此,生物絮凝系统可通过生物-化学絮凝作用,截留大量污染物,且去除效果强于单纯化学混凝工艺[17-19]。

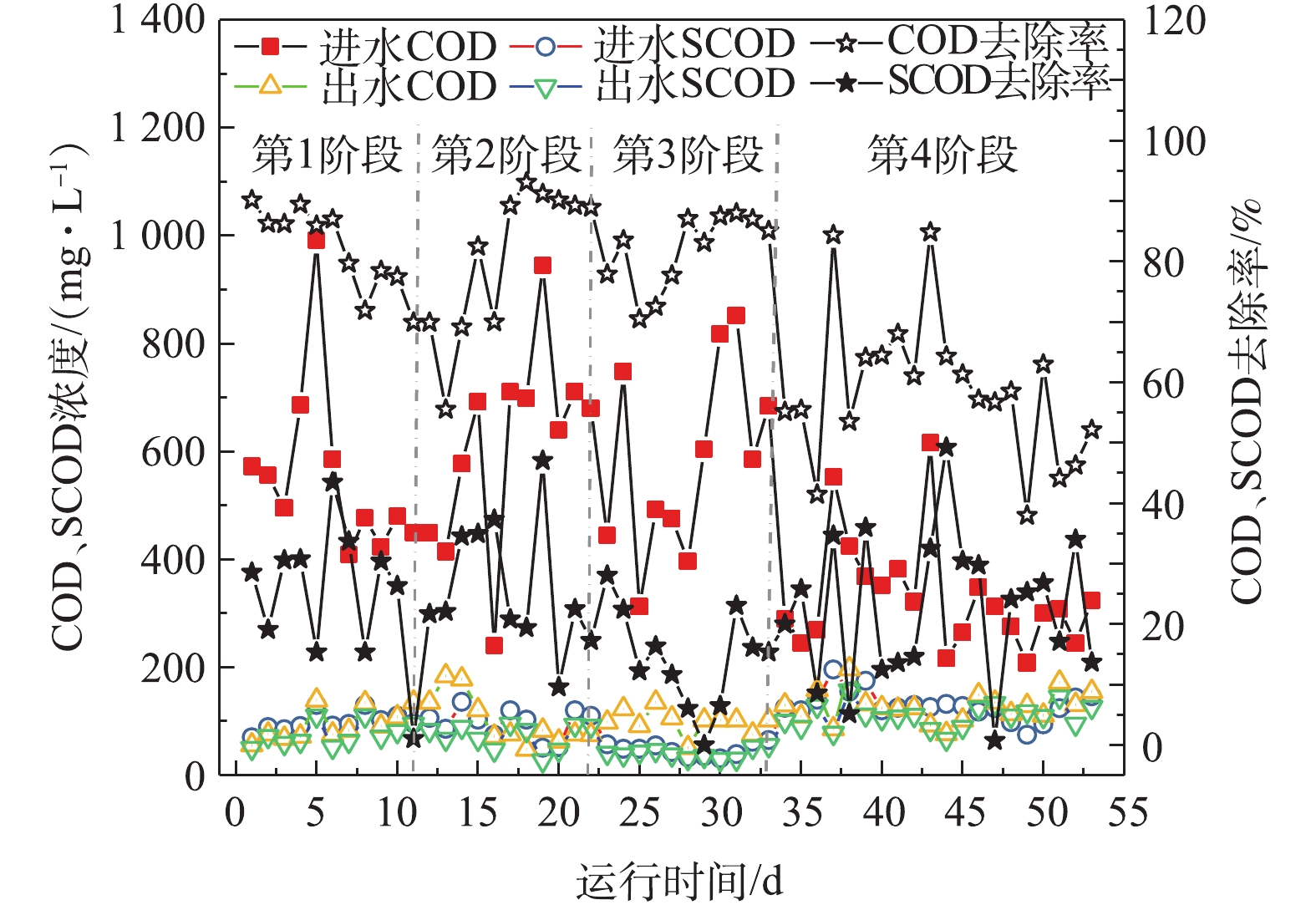

如图2所示,在进水高SS阶段(1~3阶段),HRT由0.80 h降至0.30 h,生物絮凝系统COD去除率变化较小,COD平均去除率分别为82.07%、80.84%和80.03%,出水COD浓度则稳定在100 mg·L−1左右。但SCOD平均去除率分别为24.98%、26.12%、14.35%,出水SCOD浓度分别为75.09、71.73和39.82 mg·L−1。在进水低SS阶段(第4阶段),生物絮凝系统出水COD与SCOD高于1~3阶段,平均值分别为127.60 mg·L−1和109.50 mg·L−1,平均去除率分别为58.73%和22.75%。在1~4阶段,生物絮凝系统COD的去除率远高于SCOD去除率,表明生物絮凝系统可将颗粒态COD絮凝沉淀,进而产生高有机质剩余污泥,为污泥厌氧发酵产酸奠定重要的基础。对比第2和第4阶段可知,进水SS通过影响生物絮凝系统内MLSS从而决定絮凝过程有效碰撞次数[20],进而影响生物絮凝系统COD和SCOD的去除效果。结合图3可知,较高的SS使生物絮凝系统MLSS稳定在较高的水平,提高了生物絮凝系统内有效碰撞次数,进而削弱HRT对COD去除效果的影响。当进水SS降低后(第4阶段),生物絮凝系统的COD截留率也随之明显降低。因此,生物絮凝系统内絮凝效果受进水SS、絮凝剂和HRT等因素影响[20-22]。

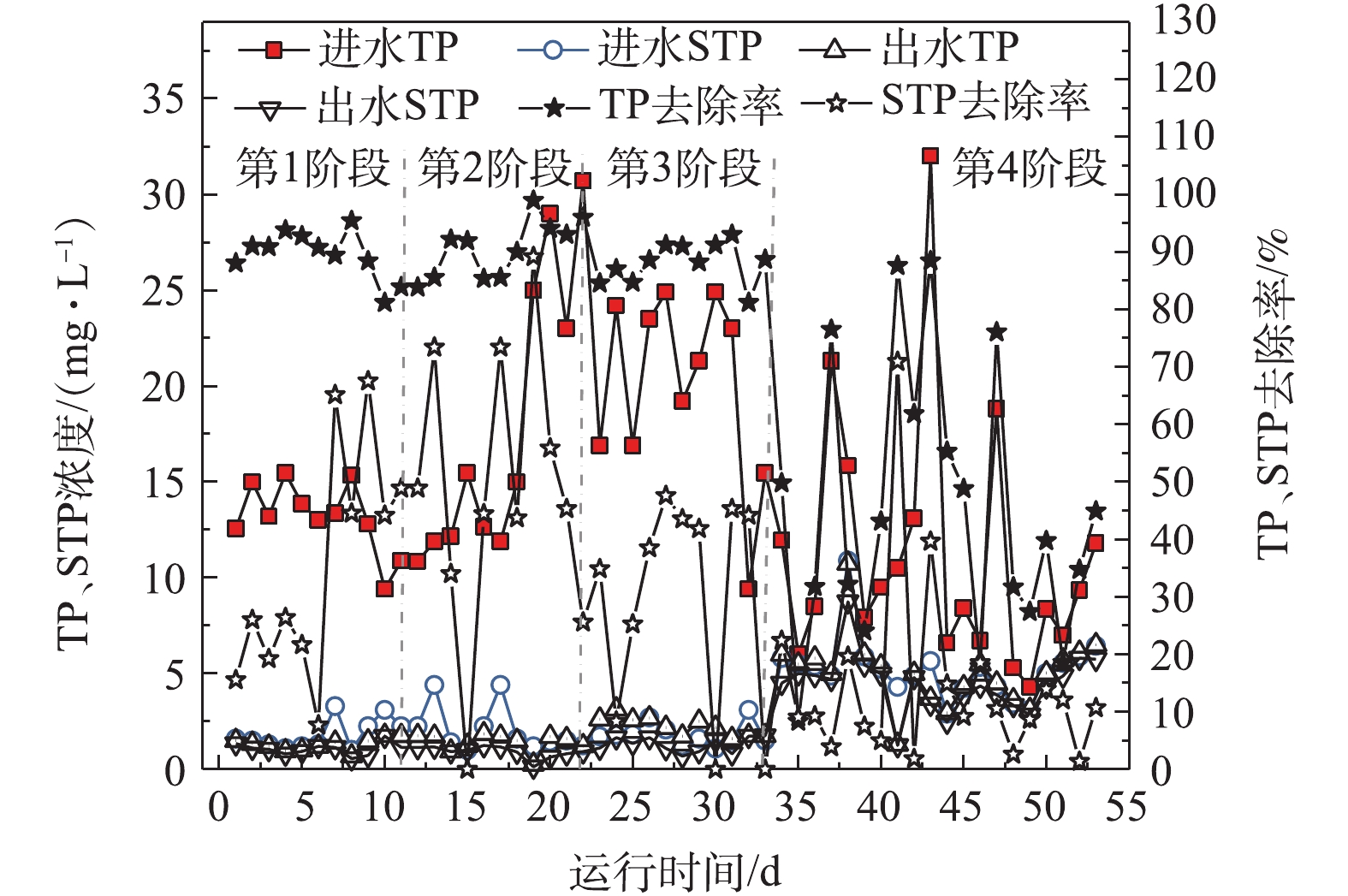

由图4可知,生物絮凝系统对COD和TN去除效果变化趋势类似。生物絮凝系统中因有厌氧环境,故使微生物无法进行反硝化作用,导致该系统对STN去除效果较差。进水高SS阶段(1~3阶段),生物絮凝系统TN和STN去除率受HRT变化影响较小,出水TN和STN稳定在30.57 mg·L−1和28.27 mg·L−1左右。进水低SS阶段(第4阶段),生物絮凝系统出水TN和STN分别为31.54 mg·L−1和28.95 mg·L−1,TN和STN平均去除率为21.24%和4.47%。在1~4阶段,生物絮凝系统出水TN和STN较稳定,表明该系统抗冲击负荷能力较强。如图5所示,生物絮凝系统主要通过生物-化学絮凝作用实现其对进水的颗粒态TP与STP良好去除效果,化学絮凝剂与进水SS变化直接影响到生物-化学絮凝作用的效果。进水高SS阶段(1~3阶段),生物絮凝系统对TP与STP平均去除效果受HRT变化影响较小,出水TP与STP均稳定在1.62 mg·L−1和1.10 mg·L−1。在进水低SS阶段(第4阶段),受进水SS与絮凝剂浓度同时降低的影响,生物絮凝系统出水TP与STP平均值升至5.09 mg·L−1和4.46 mg·L−1,平均去除率为44.96%和14.58%。综上所述,生物絮凝系统对污染物的去除受进水SS、HRT和进水化学絮凝药剂共同作用的影响,进水SS对其影响程度最大。

2.2 生物絮凝系统污染物去除特性

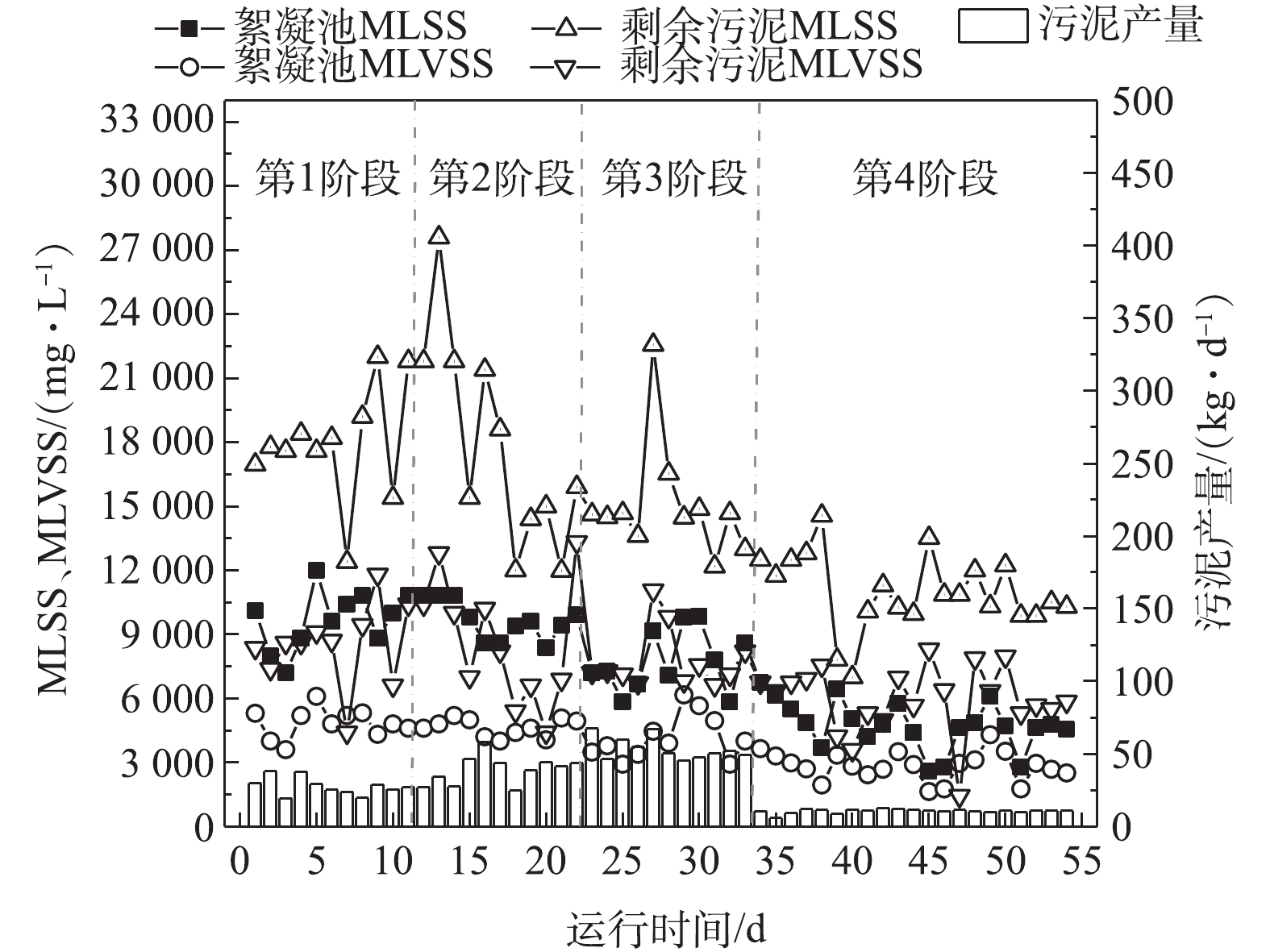

1)生物絮凝系统剩余污泥产量变化。生物絮凝系统通过生物-化学絮凝作用将污染物絮凝沉淀后产生优质剩余污泥,剩余污泥产量与特性随运行条件变化。如图3所示,1~3阶段内进水SS较高,生物絮凝系统日平均污泥产量与HRT呈反比,各阶段平均污泥产量分别为27.66、39.07和53.63 kg·d−1。同时,生物絮凝池内污泥浓度为8 000~10 000 mg·L−1,MLVSS/MLSS平均值分别为0.50、0.48和0.53。剩余污泥浓度为15 000~18 000 mg·L−1,MLVSS/MLSS平均值分别为0.47、0.49和0.52。进水低SS阶段,生物絮凝系统平均污泥产量降低至10.60 kg·d−1,生物絮凝池内MLSS平均值则降至4 760.48 mg·L−1。生物絮凝池内污泥和剩余污泥MLVS/MLSS平均值分别升高至0.60和0.53。剩余污泥产量和有机质含量与HRT呈反比,有机质含量不受进水SS变化影响。生物絮凝系统出水C/N平均值为3.53,剩余污泥厌氧发酵所产有机酸可用于强化后续污水处理工艺脱氮除磷效果。通过核算,发现在进水高SS阶段,生物絮凝系统剩余污泥发酵后,平均有机物产量(以乙酸钠计)分别可达10.28、13.95和21.14 kg·d−1,在进水低SS阶段,有机物产量则为5.67 kg·d−1。

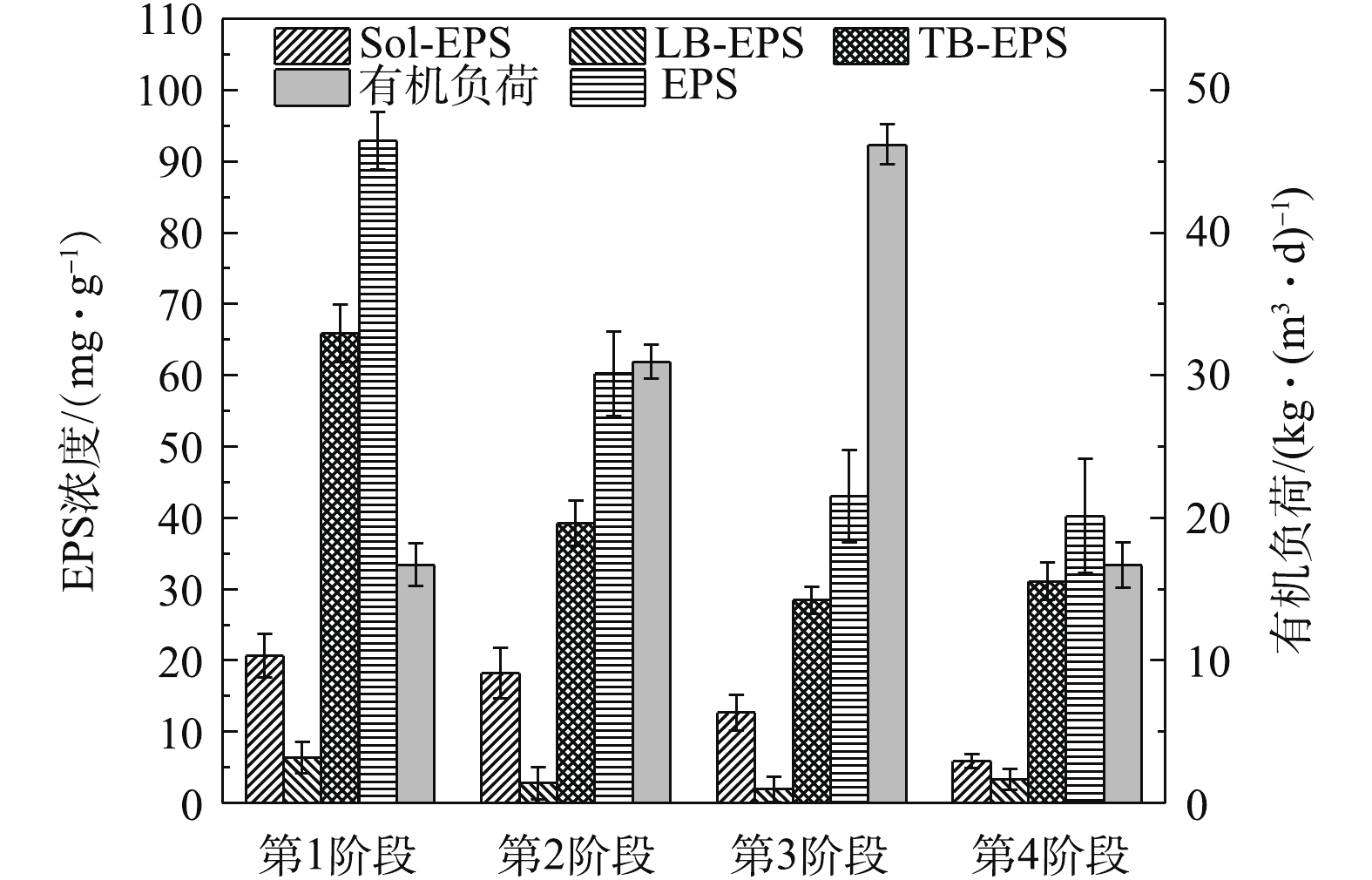

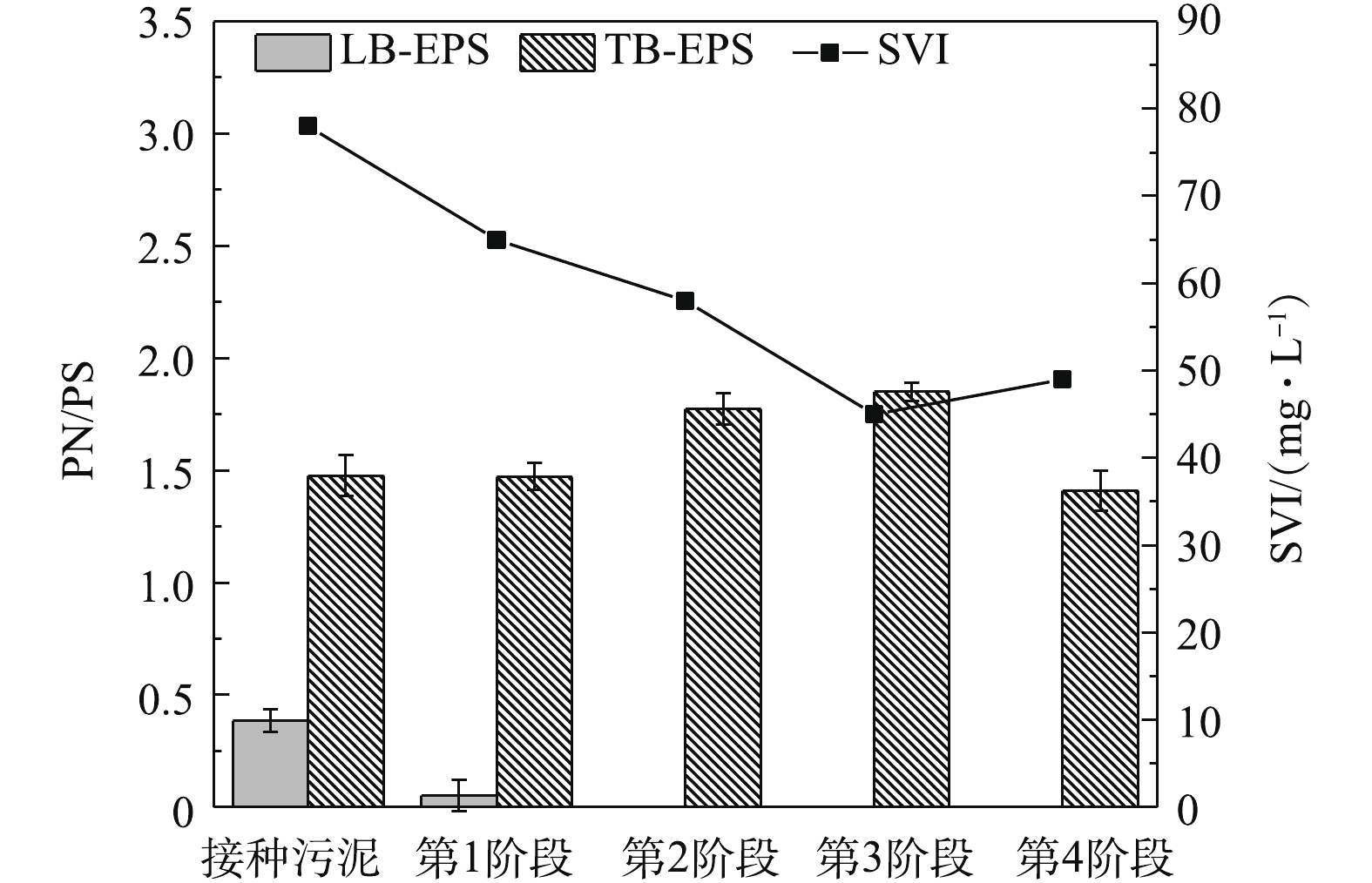

2)生物絮凝污泥EPS合成规律。EPS的合成是影响絮凝效果的关键因素之一,EPS的合成受絮凝剂含量、SS和HRT的共同影响[8, 23-24],而HRT的变化可表现为生物絮凝系统进水有机负荷的变化。EPS可分为Sol-EPS、TB-EPS和LB-EPS 3层,各层EPS功能由其空间结构与化学组成决定。由图6可知,有机负荷升高会抑制生物絮凝系统污泥EPS的合成。第1阶段生物絮凝系统活性污泥的Sol-EPS、LB-EPS和TB-EPS浓度分别为20.68、6.31和65.89 mg·g−1,而接种污泥中3层EPS的浓度分别为6.34、8.19和34.23 mg·g−1,各层EPS浓度差异表明生物絮凝系统内微生物代谢水平已经与传统脱氮除磷工艺内微生物存在差异。生物絮凝系统在1~3阶段内,平均有机负荷由16.70 kg·(m3·d)−1增至46.17 kg·(m3·d) −1,Sol-EPS、LB-EPS、TB-EPS和总EPS浓度均呈下降趋势,表明有机负荷与Sol-EPS、LB-EPS、TB-EPS和总EPS的合成呈反比关系。第4阶段与第2阶段相比,仅进水SS存在差异,但有机负荷降为16.67 kg·(m3·d)−1,EPS也远低于第2阶段,该现象进一步证明了进水SS与HRT会影响微生物EPS的分泌的观点。

由图7可知,污泥的SVI受EPS中的PN/PS影响,而各层EPS的PN/PS变化受有机负荷和进水絮凝剂共同影响。金属元素(如铁、铝)会降低生物絮凝系统内活性污泥EPS中PN/PS[25],使得接种污泥与1~4阶段污泥LB-EPS的PN/PS相对较低。1~3阶段生物絮凝系统单位时间内化学絮凝剂流入量上升,LB-EPS的PN/PS呈下降趋势。有研究表明,在有机负荷升高后,EPS中PN增量远大于PS增量[26],并且外层EPS对TB-EPS有一定的保护作用,使得TB-EPS组成免受化学絮凝剂的影响,进而使TB-EPS的PN/PS随有机负荷升高呈上升趋势,1~3阶段TB-EPS的PN/PS分别为1.47、1.77和1.85。第4阶段LB-EPS与TB-EPS的PN/PS分别为0和1.41。1~3阶段生物絮凝系统活性污泥的SVI随HRT变化呈下降趋势,SVI分别为78、65和58 mL·g−1,第4阶段SVI升至49 mL·g−1。生物絮凝系统内活性污泥LB-EPS在1~3阶段内呈下降趋势,而第4阶段则小幅上升(图6)。这与王红武等[27]提出LB-EPS与SVI呈正比的结论相符。Al3+、Fe3+等金属阳离子可以促进活性污泥形成絮体,减小活性污泥SVI[28-29],1~3阶段内单位时间生物絮凝系统流入化学絮凝药剂量随HRT的降低呈上升趋势,生物絮凝系统污泥SVI随之逐渐降低。第4阶段,受进水SS降低的影响,进水化学絮凝剂浓度降低,生物絮凝系统污泥SVI小幅上升。

2.3 生物絮凝系统碳减排及电耗

污水处理系统厌氧池内会产生部分CH4,而N2O主要产生自硝化和反硝化过程[30-31]。生物絮凝系统内DO控制在0.30~0.60 mg·L−1,pH控制在7.20左右,SRT控制在0.20~0.50 d,因此,生物絮凝系统内无适宜的厌氧发酵环境。此外,生物絮凝脱氮过程主要通过生物-化学絮凝作用完成,不存在硝化和反硝化过程。因此,生物絮凝系统CH4和N2O的产量可忽略不计。生物絮凝系统所在污水处理厂采用AAO工艺,污水处理过程中厌氧池、缺氧池和好氧池中均会产生部分CH4和N2O。由表3可知,生物絮凝系统所在污水处理厂温室气体排放量(以CO2计)为523.16 g·m−3,而生物絮凝系统温室气体的间接排放量为28.78 g·m−3。进水COD和TN较高不仅会增加污水处理厂电耗,还会提高污水处理工艺温室气体的直接排放量。因此,生物絮凝系统与AAO系统相结合,不仅可降低AAO系统进水33%左右的COD与TN,还可降低温室气体产生量。经核算,若生物絮凝系统与AAO系统组成组合工艺,每处理1 t污水可降低50.20 g的温室气体。此外,生物絮凝系统产生的剩余污泥经厌氧发酵后,有机酸可作为优质碳源提高污水处理厂脱氮除磷效率,减少乙酸钠等碳源使用量,进而降低污水处理成本。

表 3 每吨水温室气体排放量对比(以CO2计算)Table 3. Comparison of greenhouse gas emissions per ton of wastewater (calculated in carbon dioxide)g·m−3 中试系统及处理厂 污水处理过程CH4的排放量 污水处理过程N2O的排放量 用电造成的温室气体排放 温室气体总排放量 生物絮凝中试系统 0 0 28.78 28.78 某污水处理厂 150.38 0.22 372.56 523.16 3. 结论

1)生物絮凝系统抗冲击负荷能力较强,出水COD、TN和TP平均值分别为109.24、30.93和2.95 mg·L−1,平均去除率分别为72.96%、30.84%、72.65%,出水C/N平均值为3.53。此外,生物絮凝作用与化学絮凝作用相结合,可提高污水一级处理对污染物的去除效果,降低二级和三级处理阶段的电能消耗。

2)生物絮凝系统剩余污泥产量与HRT和进水SS呈正比,平均污泥产量最高可达 53.63 kg·d−1。污泥EPS浓度和PN/PS均与有机负荷呈反比。在不同HRT和进水SS条件下,化学絮凝剂通过影响PN/PS和EPS浓度,可间接影响污泥的沉降性能。

3)生物絮凝系统可降低出水C/N,若该工艺与AAO工艺相结合,温室气体排放量预计可降低50.12 g·m−3,剩余污泥资源化利用后可进一步降低污水处理过程中的用电量与温室气体排放量,为污水处理碳中和、节能减排等研究奠定基础。

-

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2959

- HTML全文浏览数: 2959

- PDF下载数: 40

- 施引文献: 0

DownLoad:

DownLoad: