深圳市区空气污染的人工神经网络预测

Artificial neural network prediction of air pollutants in Shenzhen city

-

摘要: 利用深圳市2006至2013年的大气污染物监测浓度数据和气象资料,分析深圳市空气质量的逐月分布变化特征。采用Pearson相关分析,选择显著相关因子,分别以BP神经网络和RBF神经网络构建空气质量预测模型,对该市2013年SO2、NO2、PM10 3种空气污染物的月均值进行预测。实验结果表明,通过Pearson相关分析建立的预测模型有更高的预报精度。BP和RBF 2种网络预测效果都比较理想,对不同污染物的预测精度各有高低。但BP网络的构建和参数优化过程较为复杂且网络训练结果不稳定,而RBF网络构建和训练简单,时间短而结果稳定。在综合性能上,RBF网络用于环境空气污染物浓度的预测具有更强的适用性。Abstract: The air pollutants concentrations and meteorological data monitored from 2006 to 2013 were used to analyze the monthly distribution characteristics of air quality in Shenzhen.On the basis of applying the Pearson correlation analysis to select significant correlation factors,air quality prediction models were built by the BP and RBF neural network,respectively,and the monthly average concentrations of SO2,NO2 and PM10 were forecasted in 2013.The results are demonstrated that the prediction model established by the Pearson correlation analysis has higher prediction accuracy.Both BP and RBF network are ideal in predict effect,and each network has different prediction accuracy for different pollutants.The processes of establishment and parameter optimization using the BP network are complicated,and the results of network training are not stable.Compared to the establishment and training of the BP network,the RBF network is more simple,and the results are more stable.On comprehensive performance,the RBF network has better applicability in prediction of air pollutants concentrations.

-

Key words:

- neural network /

- Shenzhen /

- air contaminants /

- prediction

-

受控生态生保系统(controlled ecological life support system,CELSS)通过对大气控制、温湿度控制、食物供应、水再循环和废物处理等技术整合,可保障航天员在地外环境中健康生活和有效工作,是未来地外星球基地长期稳定运行的必要保证[1]。CELSS依据地球生态圈的基本原理,在有限的密闭空间内构建了“人-植物-微生物-环境”自循环式闭路生态系统[1]。其中,植物作为关键功能部件,能够为航天员提供新鲜食物和氧气、吸收二氧化碳和净化水质。在CELSS中,通常选择小麦作为主要的粮食作物,不可避免地会产生大量的植物不可食部分,这部分固废的积累不仅会造成占用舱体空间、发酵腐败等安全卫生问题,还会造成大量资源(如水分、碳元素、氮元素、无机盐等)的浪费。如何高效处理并回收利用这类固体废物,维持CELSS中较高的物质循环利用率与闭合度,已成为CELSS中迫切需要解决的问题。

针对CELSS中小麦秸秆等固废资源化处理问题,美国和俄罗斯等国采用焚烧[2]和湿式氧化[3]等物化技术进行处理。物化技术稳定可靠、反应速率快,但存在着对设备要求高、能耗高、对系统瞬时冲击负荷大、产生氮氧化物而限制元素循环等缺点。生化处理技术则具有能耗低、反应过程温和以及能够有效实现各元素再生循环等优势。CHYNOWETH等[4]采用干式厌氧发酵工艺处理水稻秸秆、废纸和狗粮(模拟成员粪便)混合物,运行时间为23 d,有机物降解率达到了81.2%;并提出针对固废的预处理、后处理(沼渣好氧堆肥)和营养液植物栽培等方面的研究应作为未来研究的方向之一。欧洲太空局采用湿式厌氧消化工艺[5]将反应控制在水解酸化阶段而抑制产甲烷阶段,将有机底物转化为VFAs、氨氮和CO2用于后续的藻类系统和硝化系统使用。WHITAKER等[6]研制了固体高温好氧反应器用于处理志愿者产生的废物,包括粪便、厕纸、食物残渣和卫生废水等,操作温度为55~70 ℃,总固体降解率可达到74%。TIKHOMIROV等[7]通过蘑菇(真菌)培养和蚯蚓等腐生动物对植物不可食部分进行好氧堆肥处理,得到了类土壤基质并用于作物栽培。上述生化处理技术虽可一定程度上实现固废的稳定减容和资源回收,但也面临着设备尺寸较大、反应周期较长或仍需后续的好氧发酵等无害化处理的局限。而好氧堆肥技术作为无害化和资源化的处理方式,对碳氮等养分有较好的保全,可将固废转化为腐殖质,施用后能对植物生长起到促进作用,符合CELSS中物质循环再生的要求,因而受到广泛关注和研究。好氧堆肥技术是通过多种微生物的协同作用来完成物料的降解,因此,微生物的配比是影响好氧堆肥过程的关键因素[8]。有研究[9]表明,堆肥中接种微生物菌剂能使堆温快速升高,有效杀灭堆肥物料中的病原菌和杂草种子,显著促进堆肥腐熟,提高堆肥质量。另外,在CELSS内,由于微生物受到严格的控制和防护,其主要来自航天员体表和体内,种类及数量都无法满足堆肥启动要求。因此,添加一定的功能菌剂对于启动堆肥反应、促进堆肥腐熟和缩短堆制周期至关重要。目前,以微生物菌剂接种用于禽畜粪便和市政污泥相关方面的研究较多[9-10],通常添加秸秆、木屑等物质起到平衡含水率、调节C/N和通气性等作用[11],市面上也有多种针对这类固废的商业菌剂。然而,针对农业固废小麦秸秆降解处理的商用菌剂并不常见,且对于菌剂接种用于小麦秸秆堆肥降解效果的研究较少。

为实现CELSS中小麦秸秆等固废的资源化处理,提高系统物质闭合度,本研究以小麦秸秆为主要处理对象,添加厨余垃圾作为调整物料C/N比的营养调节剂,选取3种商业菌剂开展小试反应器强制通风好氧堆肥试验,探究接种菌剂对小麦秸秆好氧堆肥一次发酵阶段降解效果的影响;考察堆肥过程中各项参数变化,分析比较3种菌剂对小麦秸秆的处理效果,探讨不同菌剂在小麦秸秆好氧堆肥各个阶段的降解作用,以期为筛选研制高效降解小麦秸秆的微生物菌剂提供理论基础。

1. 材料与方法

1.1 实验原料

小麦秸秆购自江苏某农场,经机械粉碎后选取粒径为0.3~0.5 cm的麦秸待用;厨余垃圾取自某单位食堂,将其中的骨头、卫生纸、塑料袋、玉米棒芯等拣出,用粉碎机将厨余垃圾粉碎至浆糊状。堆肥所用物料的基本性质见表1。

表 1 堆肥原料的理化性质Table 1. Physical and chemical properties of the composting materials堆肥原料 含水率/% 全碳含量/% 全氮含量/% C/N比 小麦秸秆 10.11±0.01 41.54±0.38 0.93±0.03 44.67 厨余垃圾 81.09±0.11 52.64±0.46 3.69±0.08 14.27 1.2 微生物菌剂

针对小麦秸秆特性,选用3种适用于秸秆腐熟的商业菌剂,代号分别为QD、DH、VT。其中,QD菌剂呈液体状,有效活菌数≥109 CFU·mL−1,主要为乳酸菌、木霉菌和芽孢杆菌等;DH菌剂呈固体粉末状,有效活菌数≥5×108 CFU·g−1,主要为枯草芽孢杆菌、米根霉、毕赤酵母菌和戊糖片球菌等;VT菌剂呈固体粉末状,有效活菌数≥5×108 CFU·g−1,主要为酵母菌、乳酸菌和芽孢杆菌等。

1.3 实验装置

本实验采用的堆肥装置如图1所示,主要由带盖塑料桶(桶有效容积为19 L,桶外壁包裹有2层保温棉,桶顶部放置有温度计,桶底部设置有物料托盘)、温度控制系统和通气系统3部分组成。

1.4 实验方法

有别于陆地生态系统,CELSS内没有自然界广泛分布的细菌、放线菌和真菌等微生物,因此,为启动堆肥反应和促进底物腐熟,接种一定的有益菌群是必须的。本实验主要考察不同菌剂对小麦秸秆堆肥过程中一次发酵阶段的降解处理效果,故未设不加菌剂的对照组实验。

实验共分为3组,分别为QD组、DH组和VT组。每组均用小麦秸秆和厨余垃圾按二者干基质量比为4:1的比例均匀混合,混合物料的C/N比控制在30∶1,并调节混合物料的水分含量在65%。接种菌剂时按物料总重的0.5%添加,即QD菌剂接种100 mL,DH菌剂和VT菌剂各接种52 g。每组混合均匀的物料等分装入3个堆肥桶内,每个堆肥桶内均含物料3.50 kg,每组设置3个重复实验。通风量设置为1 L·min−1,持续通风至堆肥结束,堆肥周期设定为30 d。

堆肥开始后分别于第1、5、9、14、19、24和29 d取样,取样前需翻堆,使物料混合均匀。采样时按照5点采样法的原则分别在堆体的上、中、下层采集鲜样共30 g,混合均匀后置于−20 ℃冰箱保存,用于各项指标的测定。

1.5 分析方法

温度采用温度计测定。将温度计插入物料中间及周围3点20 cm处测定温度,取4点温度的平均值作为最终结果,温度每隔24 h测定1次;含水率采用烘干法[12]测定。

浸提液理化性质测定。将5 g鲜样与蒸馏水按质量比1∶10混合并振荡120 min,然后在10 000 r·min−1下离心5 min,过0.45 μm滤膜后,将滤液用塑料小瓶贮存于4 ℃冰箱待用。pH用便携式pH计测定;电导率(EC)用便携式电导率仪测定;在465 nm(E4)和665 nm(E6)下的波长用紫外分光光度计[13]测定。

VS含量和C/N比分别采用灼烧法和元素分析仪法[13]测定。

2. 结果与讨论

2.1 菌剂处理下物料温度的变化特性

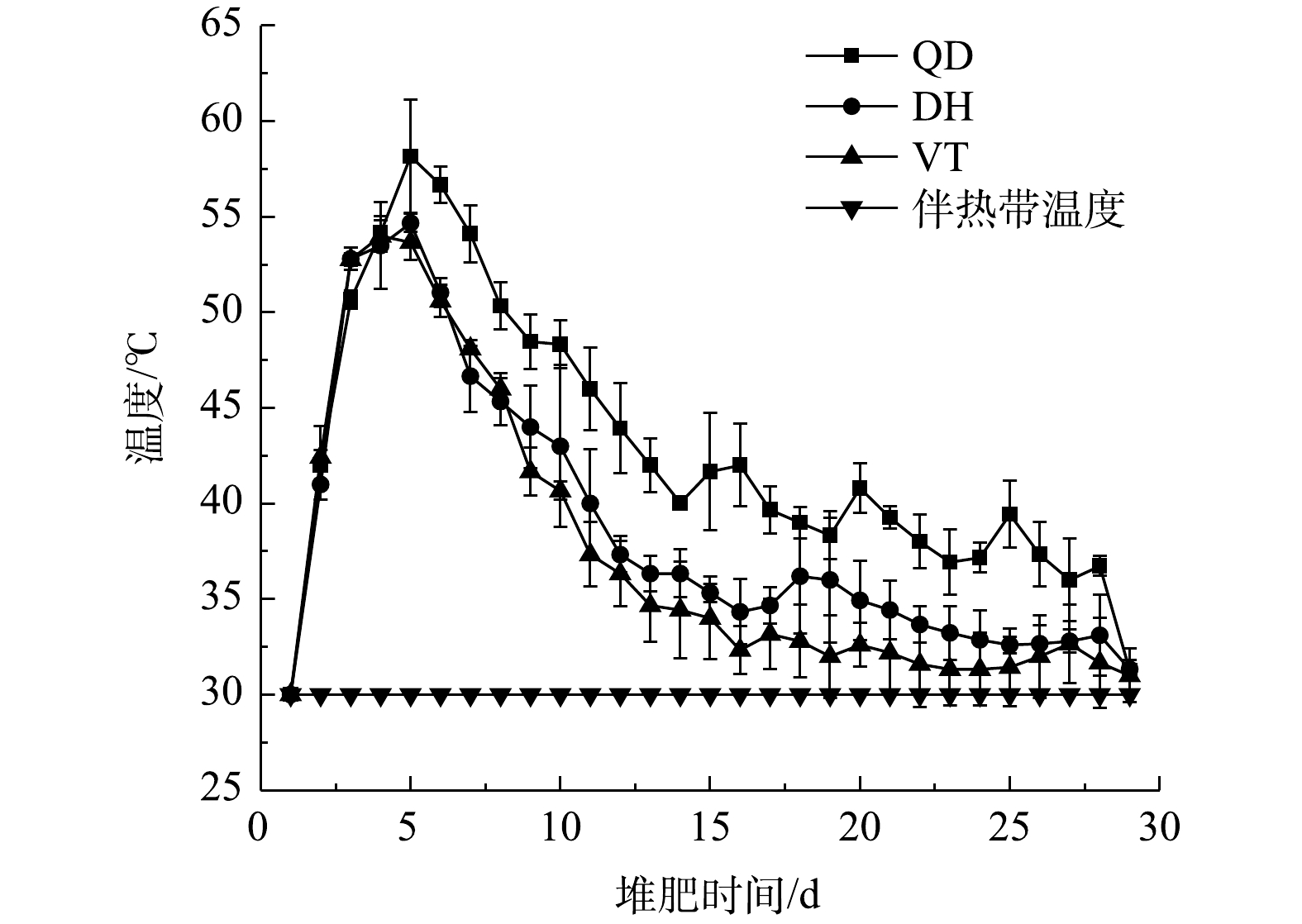

3种菌剂处理下物料的温度变化如图2所示。堆肥前3 d,物料中易降解的有机物如可溶性小分子有机物、多糖和脂类等开始降解,该阶段嗜温菌的活性较强,热量快速累积,温度迅速上升至50 ℃以上。3~10 d为高温期,可溶性的中间产物被继续分解转化,耐高温的放线菌数量增加,物料中有机物如淀粉、蛋白质、半纤维素和纤维素等逐步分解。QD、DH和VT处理下的最高温度分别达到了58.2、54.7和53.7 ℃,高温期分别维持了9、6和6 d。第10天后,堆体温度逐渐下降,嗜温细菌和真菌变得活跃,对残留的较难分解的有机物(如木质素)进行分解,物料表面变得疏松且颜色逐渐变为黑褐色,开始形成了腐殖酸等物质[14]。堆肥过程中分别于第5、9、14、19、24和29天对物料进行翻堆,翻堆后物料重新混合均匀,堆体温度稍有上升[15]。最终3组处理下物料的温度均稳定在31 ℃左右,与伴热带温度(发酵环境温度)趋于一致。

3种菌剂处理下的物料均经历了升温、高温和降温期。在高温期维持时间的长短方面表现为QD>DH>VT,只有QD组堆体的高温期维持时间超过了7 d。在温度峰值的高低方面表现为QD>DH>VT,只有QD组堆体的最高温度超过了55 ℃,满足堆肥无害化的要求[16]。综合3组物料温度的变化情况可知,QD菌剂在堆肥过程中能使堆体温度达到55 ℃以上,在高温期持续时间较长,这说明QD菌剂中的微生物可能更多为嗜温菌和高温菌,在升温和高温期的活性更强,对堆体在前期热量的迅速增长和积累有良好的促进作用。

2.2 菌剂处理下物料含水率的变化特性

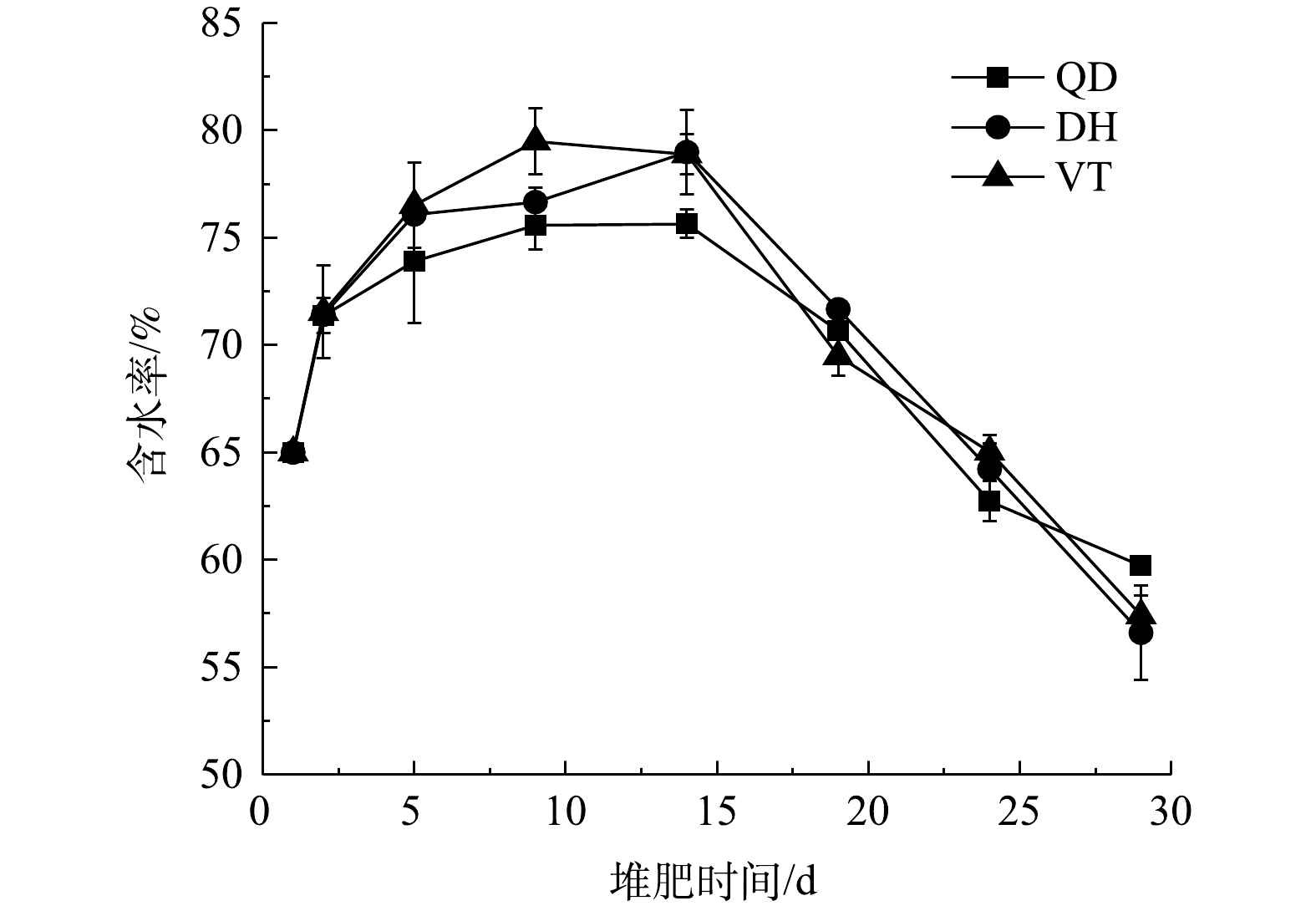

3种菌剂处理下物料含水率的变化如图3所示。堆肥物料的含水率过高或过低都会影响堆肥的质量,含水率过高会导致堆体局部厌氧,过低会导致微生物活性下降[14]。由图3可知,3组处理下物料含水率总体上均呈现先上升后下降的变化趋势。在升温-高温期物料温度迅速上升,微生物活动剧烈,物料中的有机物被强烈分解,微生物代谢产水的速率大于水分蒸发的速率,导致物料的含水率上升。QD、DH和VT处理下物料的含水率分别在第9、14和9 d达到了最高值,分别为(75.6±1.14)%、(78.9±0.93)%和(79.5±1.55)%。10 d之后,物料的温度下降,微生物活动逐渐减弱,再加上持续的通气及翻堆,物料中的水分被持续带走,微生物代谢产水的速率小于水分蒸发的速率,物料含水率逐渐降低。最终,3组处理下物料的含水率分别降至(59.73±0.13)%、(56.61±2.19)%和(57.42±0.93)%,而有机肥料腐熟的标准要求堆体含水率低于30%[16],这说明3组物料均达到了初步腐熟,完成了好氧堆肥的一次发酵阶段。后续仍需要进行二次发酵,即温度维持在中温,使物料进一步稳定,最终达到深度腐熟。

2.3 菌剂处理下物料浸提液理化性质的变化特性

3组处理下物料浸提液理化性质的变化如图4所示。EC可以表征有机废物发酵产品中的可溶性盐含量;pH可以反映堆体所处的酸碱性环境;E4/E6可表征堆肥过程中腐殖酸的缩合度和芳构化程度[17]。由图4(a)和图4(b)可知,堆肥前期EC逐渐上升,这是由于堆体中可被微生物直接利用的物质较多,物料中易降解的物质如糖类、脂肪等被断链降解产生了VFAs和大量的无机盐离子,如

HCO−3 NO−3 NH+4 2.4 菌剂处理下物料VS含量的变化特性

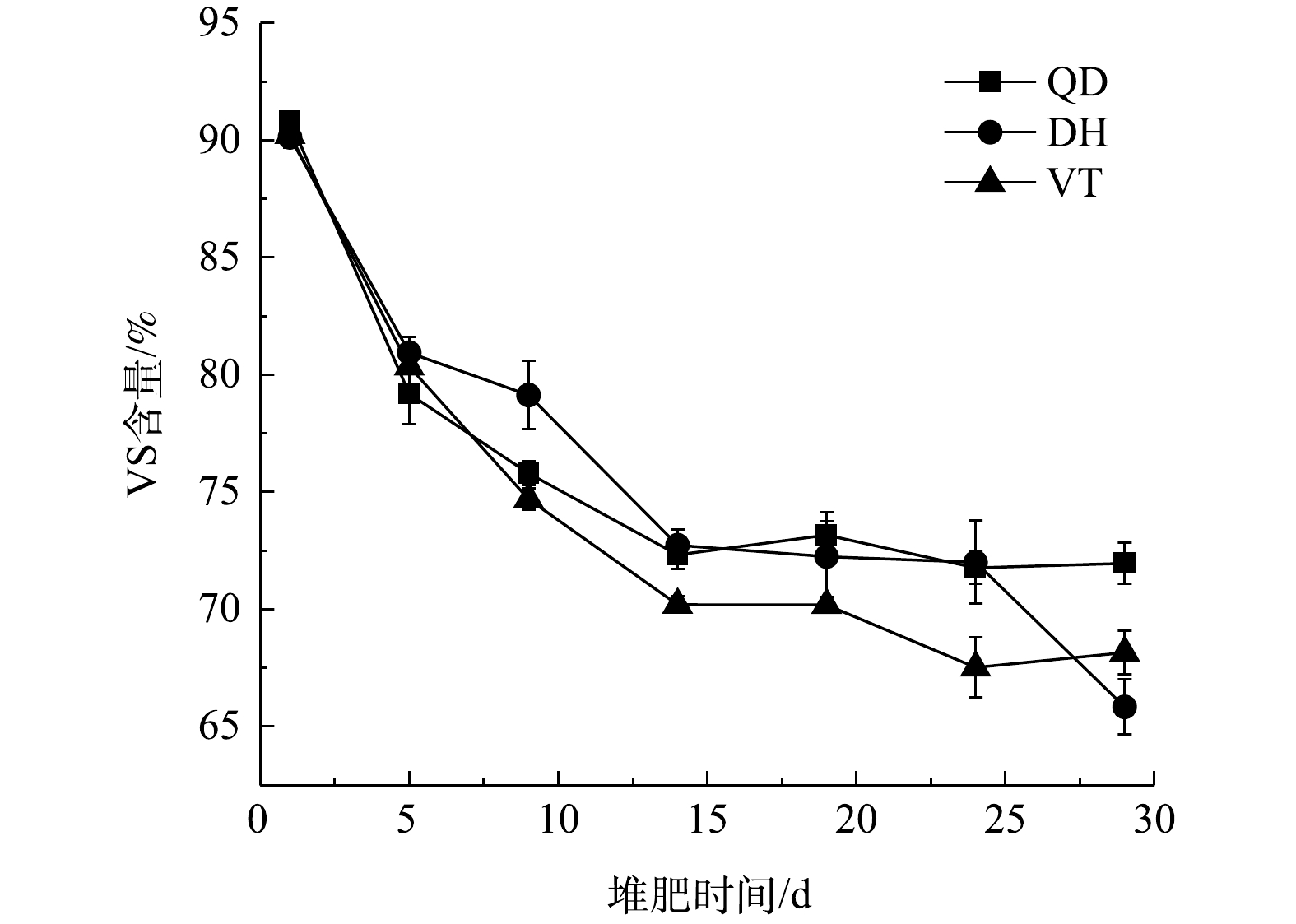

VS含量的变化反映了堆肥过程中物料有机物的降解速度和效率。3组处理下物料的VS含量变化如图5所示。由图5可知,3组处理下物料的VS含量均表现为逐渐降低的趋势,物料的初始VS含量(干基)为90%左右。在升温-高温期时,物料的温度迅速上升,微生物生命活动旺盛,物料中易降解的有机物被大量分解,碳元素主要以CO2的形式被释放,物料的VS含量迅速下降。在降温期时,物料的温度下降,此时物料内的有机物主要为难降解的木质纤维素等,有机物的降解速率变小。最终,QD、DH和VT处理下物料的VS含量分别稳定在(71.96±0.89)%、(65.84±1.19)%和(68.16±0.93)%。

3种菌剂处理下物料VS含量的减少情况如表2所示。3组处理下物料中有机物的降解效率表现为DH>VT>QD;QD、DH和VT处理下物料VS的减少量分别为(18.87±0.89)%、(24.48±1.60)%和(22.08±0.72)%。升温-高温期时,QD、DH和VT处理下物料的VS减少含量分别为(15.04±0.42)%、(10.99±1.28)%和(15.54±0.71)%,分别占VS减少总量的79.7%、45.2%和70.4%。VS含量的减少情况表明,QD和VT处理下物料中有机物的降解主要发生在升温-高温期,而DH处理下物料有机物的降解主要发生在降温期。这是因为,QD和VT菌剂中的乳酸菌和酵母菌等对糖类等物质有较强的利用能力,而DH菌剂中的枯草芽孢杆菌和米根霉能分泌纤维素酶从而对物料中的木质纤维素有着较好的降解作用[21],这说明3种菌剂对物料中有机物降解效果的差异性与菌剂中微生物的组成配比密不可分。

表 2 堆肥前后VS含量的减少情况Table 2. Reduction of VS content before and after composting% 处理组 初始VS含量 终点VS含量 升温-高温期VS减少量 VS减少总量 QD 90.83±0.18 71.96±0.89 15.04±0.42 18.87±0.89 DH 90.12±0.44 65.84±1.19 10.99±1.28 24.48±1.60 VT 90.24±0.26 68.16±0.93 15.54±0.71 22.08±0.72 2.5 菌剂处理下物料C/N比的变化特性

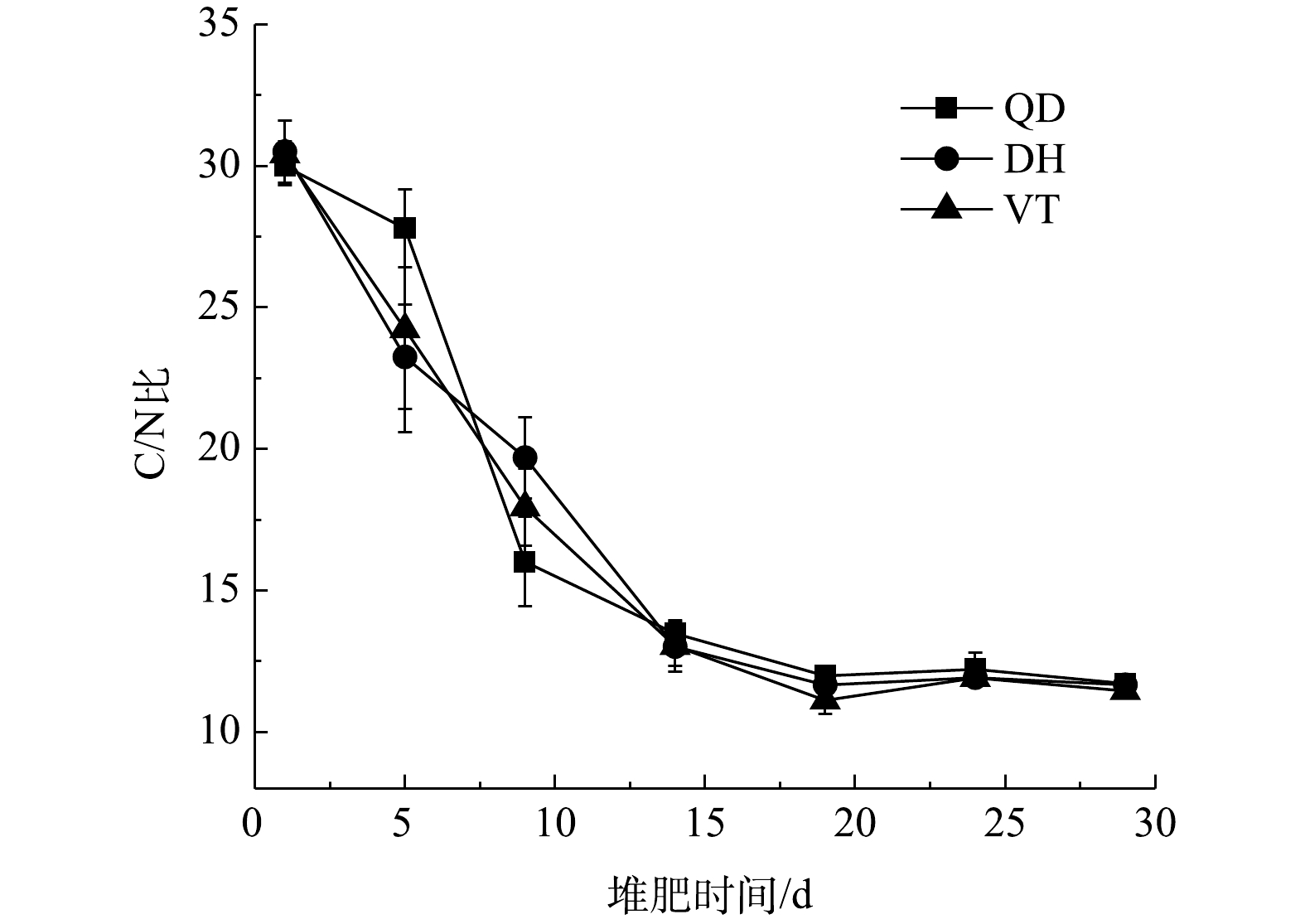

C/N比的变化可以反映堆肥过程中物料有机物矿质化和腐殖化的进程[22]。有研究[23]表明,适合微生物生长的物料C/N比范围为25∶1~30∶1。3组处理下物料C/N比的变化如图6所示,可见,3组物料的C/N比均呈现下降的趋势,变化曲线的斜率随堆肥过程的持续而逐渐降低,这与VS含量的变化情况一致。物料的初始C/N比均在30∶1左右,是适宜微生物生长的环境。堆肥前10 d堆体温度上升,微生物迅速生长繁殖。其中,易分解的含C有机物被微生物分解吸收利用,并通过呼吸作用变为CO2等气体排出堆肥系统,因而C含量逐渐变低。N素被微生物利用会以NH3的形式散失,但其下降幅度低于有机物总干物质的下降幅度,故干物质中全N含量会相对增加[22],总体则表现为C/N比迅速降低。10 d之后,物料的温度降低,微生物生命活动减弱,物料达到初步稳定腐熟,C/N比下降趋势变缓并趋于稳定。3组处理下物料的C/N比均由初始的30∶1降至12∶1以下,分别为11.71±0.16、11.67±0.20和11.45±0.16,终点C/N比与初始C/N比的比值分别为0.39、0.38和0.37,尽管满足堆肥腐熟时终点C/N比与初始C/N比的比值不超过0.5的要求[24],然而在实际应用中应该参照其他指标,如生物活性和植物毒性等,对堆肥的腐熟程度进行综合评价。

3. 结论

1) QD菌剂可以提高堆肥温度至58.2 ℃,堆体的高温期为9 d,满足堆肥无害化要求;DH菌剂可以促进物料中有机物的降解,降解率可达24.48%;3种菌剂对堆肥中腐殖质的形成和积累均有一定的促进作用。

2) 3组处理下的堆体进入降温期后均开始形成腐殖质,物料达到初步腐熟,即完成了一次发酵。后续仍需要进行二次发酵处理,使堆体达到完全腐熟,即可作为土壤改良剂或有机肥施用。

3)微生物配比不同是导致小麦秸秆好氧堆肥降解效果存在差异的重要因素。后续需分析堆肥过程中的微生物种群,进一步明确功能菌群和功能基因,考察微生物在小麦秸秆堆腐过程中的作用机理。

-

[1] Jacob D.J.,Winner D.A.Effect of climate change on air quality.Atmospheric Environment,2009,43(1):51-56 [2] Kumar A.,Goyal P.Forecasting of air quality index in delhi using neural network based on principal component analysis.Pure and Applied Geophysics,2013,170(4):711-722 [3] 赵宏,刘爱霞,王恺,等.环境空气SO2和NO2浓度的GA_ANN预测模型研究.计算机工程与应用,2010,46(8):199-201,213 Zhao Hong,Liu Aixia,Wang Kai,et al.Study on GA_ANN based ambient air SO2 and NO2 concentration forecasting model.Computer Engineering and Applications,2010,46(8):199-201,213(in Chinese) [4] Cobaner M.,Citakoglu H.,Kisi O.,et al.Estimation of mean monthly air temperatures in Turkey.Computers and Electronics in Agriculture,2014,109:71-79 [5] Westerlund J.,Urbain J.P.,Bonilla J.Application of air quality combination forecasting to Bogota.Atmospheric Environment,2014,89:22-28 [6] Ćirić I.T.,Ćojbašić Ž.M.,Nikolić V.D.,et al,Air quality estimation by computational intelligence methodologies.Thermal Science,2012,16(Suppl 2):S493-S504 [7] Muñoz E.,Martín M.L.,Turias I.J.,et al.Prediction of PM10 and SO2 exceedances to control air pollution in the Bay of Algeciras,Spain.Stochastic Environmental Research and Risk Assessment,2014,28(6):1409-1420 [8] 孙大洪,王发展,刘强,等.基于BP和RBF神经网络的滚动轴承故障诊断比较.轴承,2010,(2):53-56 Sun Dahong,Wang Fazhan,Liu Qiang,et al.Comparative study on fault diagnosis of rolling bearings based on BP and RBF neural network.Bearing,2010,(2):53-56(in Chinese) [9] 白鹤鸣,沈润平,师华定,等.基于BP神经网络的空气污染指数预测模型研究.环境科学与技术,2013,36(3):186-189 Bai Heming,Shen Runping,Shi Huading,et al.Forecasting model of air pollution index based on BP neural network.Environmental Science & Technology,2013,36(3):186-189(in Chinese) [10] 刘杰,杨鹏,吕文生,等.城市空气质量的BP和RBF人工神经网络建模及分类评价.安全与环境工程,2014,21(6):129-134,139 Liu Jie,Yang Peng,Lu Wensheng,et al.BP and RBF artificial neural network modeling and classified evaluation for urban air quality.Safety and Environmental Engineering,2014,21(6):129-134,139(in Chinese) [11] 朱树先,张仁杰.BP和RBF神经网络在人脸识别中的比较.仪器仪表学报,2007,28(2):375-379 Zhu Shuxian,Zhang Renjie.Comparison with BP and RBF neural network used in face recognition.Chinese Journal of Scientific Instrument,2007,28(2):375-379(in Chinese) [12] 高彩云,高宁.变形预报中RBF和BP神经网络有效性比较.人民黄河,2012,34(7):132-134 Gao Caiyun,Gao Ning.Comparison with RBF and BP neural network used in deformation prediction.Yellow River,2012,34(7):132-134(in Chinese) [13] 谭德生,陈军苗.2004~2009年深圳空气质量及其污染物扩散条件分析.南昌大学学报(理科版),2012,36(3):301-306 Tan Desheng,Chen Junmiao.Analyse of air quality and diffusive conditions of contaminant in Shenzhen from 2004 to 2009.Journal of Nanchang University (Natural Science),2012,36(3):301-306(in Chinese) [14] 朱星宇,陈勇强.SPSS多元统计分析方法及应用.北京:清华大学出版社,2011 [15] 刘国红,彭朝琼,黄广文,等.深圳市2002~2005年大气污染物浓度与气象因素的关系研究.现代预防医学,2008,35(15):2855-2857 Liu Guohong,Peng Zhaoqiong,Huang Guangwen,et al.Study on relationship between concentrations of air pollutants and meteorological factor in Shenzhen from 2002 to 2005.Modern Preventive Medicine,2008,35(15):2855-2857(in Chinese) [16] 陈明.MATLAB神经网络原理与实例精解.北京:清华大学出版社,2013 [17] 张德丰.MATLAB神经网络应用设计.北京:机械工业出版社,2012 -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 1902

- HTML全文浏览数: 1392

- PDF下载数: 602

- 施引文献: 0

DownLoad:

DownLoad: