利用污泥熟肥作为高含水率污泥堆肥调理剂

Applying matured sludge compost as sludge composting conditioner

-

摘要: 采用静态强制通风好氧堆肥的方法,以木屑作为对比,考察了利用污泥熟肥作为调理剂对污泥堆肥过程的影响。结果表明,与以木屑作为调理剂的污泥堆体(对照组)相比,以污泥熟肥作为调理剂的污泥堆体(实验组)升温快,高温阶段(>50℃)持续时间长达10 d,满足粪便无害化卫生标准的要求,而对照组仅持续了2 d;实验组腐熟的堆肥含水率从60%降到39%,下降了21%,pH维持在7.5~8.5范围内,微生物活性较强,而对照组含水率仅下降15%, pH始终低于7.5;实验组种子发芽指数(GI)在第14天就回升到80%以上,基本上去除了植物毒性,而对照组GI在第22天才回升到50%。总体而言,污泥熟肥能显著改善堆肥中微生物的微环境,促进有机物的降解,缩短堆肥腐熟时间,是一种优质的调理剂。Abstract: The effect of sludge matured compost on sewage sludge static forced-aeration composting was studied. It showed that, compared with sawdust (matched group), the compost mixed with matured sludge compost (experimental group) warmed faster. And the high-temperature stage (>50℃) continued for 10 days, which achieved the sanitary standard for the non-hazardous treatment of night soil, while the high-temperature stage of matched group lasted for only two days. The water content of experimental group decreased from 60% to 39%, decreased by 21%, and the pH value were between 7.5 and 8.5, which promoted the activity of microbe. But the water content of matched group decreased only by 15%, and the pH value was always lower than 7.5. The germination index (GI) of experimental group increased to 80% on the 14th day, which suggested that the biological toxicity of compost was almost removed. GI of matched group was lower than 50% until the 22th day. All in all, matured sludge compost conditioner can improve the microenvironment of composting, promote the degradation of the organic matter, and accelerate the composting process. Matured sludge compost is a superior composting conditioner.

-

Key words:

- matured sludge compost /

- conditioner /

- sludge composting

-

随着经济社会的高速发展,城市中的工业化石燃料燃烧[1]、民用散煤燃烧[2]、机动车排放[3-6]、道路扬尘[7-8]、餐饮油烟[9-10]等多种污染源排放大量CO、NOx、SO2、VOCs、PM2.5和PM10,多种污染物的作用下产生的城市大气复合污染引发了越来越多的关注。

排放源清单是指某一特定地理区域在某一特定时期内,基于污染源分类的,由各种污染源排放到大气中的一种或多种污染物的列表[11]。排放源清单是利用空气质量模型开展大气复合污染研究与控制的关键数据,建立准确、完整、更新及时的大气污染物排放清单是识别污染源、科学有效开展大气污染防治工作的基础和前提[12]。我国开展大气污染物排放清单研究较发达国家晚,各地区的研究比较零散,多数借鉴国外编制研究经验[13],原环境保护部于2014和2016年先后发布了《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》等8个有关大气污染物排放清单的编制技术指南,初步规范了我国大气污染物排放清单的编制体系和技术方法。排放清单可以采用物料衡算法、排放因子法、实际测量法和模型估算法核算污染物的排放量,其中排放因子法是最广泛的方法之一[11]。

辽宁省是我国重要的老工业基地之一,沈阳市是辽宁的经济核心区,工业和人口集中。沈阳等城市组成的辽宁中部城市群是《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发〔2012〕130号)和《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)划定的重点区域之一,受长白山高压等一些局地天气系统的影响,沈阳市大气的扩散稀释能力变差,严重地影响城市环境大气质量[14-15]。辽宁地区完整的排放源清单较少,袁梦晨等[16]核算2012年辽宁省人为源大气污染物排放清单,其中SO2、NOx、NH3、BC和OC中沈阳市的排放量占比较大。王秀艳等[17]、吴丹等[18]和王龙等[19]等采用排放因子法,分别核算了沈阳市2007年餐饮VOCs排放量、沈阳市2013年道路机动车的CO、NOx、PM10和HC排放量、沈阳市2015年人为源大气VOCs排放总量。沈阳地区的排放源清单大多比较零散,没有建立完整的排放源清单,无法全面细致地反映沈阳市大气污染物排放特征,不利于利用空气质量模型开展相关大气污染研究。因此需要开展沈阳市地区完整的人为源大气污染物排放清单研究。

本研究以沈阳市为研究对象,根据《城市大气污染物排放清单编制技术手册》(2018)(以下简称《手册》)的估算方法,活动水平数据来自文献、实地调研数据和环境统计资料等,主要采用《手册》中推荐的排放因子,建立沈阳市大气污染物人为源排放清单。通过排放清单,可以为利用空气质量模型开展大气复合污染研究与控制提供数据支持,为研究沈阳市大气污染物防治政策效果评估提供支撑。

1. 材料与方法

1.1 研究区域与对象

本研究基准年为2016年,以沈阳市为研究区域,空间范围覆盖沈阳市下辖所有区县。研究对象包括以下9种污染物:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、氨(NH3)、挥发性有机物(VOCs)、细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、黑炭(BC)和有机碳(OC)。按照《手册》划分排放源种类,排放源包括化石燃料固定燃烧源、工艺过程源、移动源、溶剂使用源、农业源、扬尘源、生物质燃烧源、储存运输源、废弃物处理源和其他排放源(主要指餐饮油烟)10类排放源,见表1。

表 1 沈阳市大气污染排放源分类Table 1. Categories and subcategories of anthropogenic emission sources in Shenyang第一级排放源 第二级排放源 化石燃料固定燃烧源 电力生产 热力生产和供应 其他工业 民用源 工艺过程源 农副食品加工业 食品制造业 酒、饮料和精制茶制造业 纺织业 石油加工、炼焦和核燃料加工业 化学原料和化学制品制造业 化学纤维制造业 橡胶和塑料制品业 非金属矿物制品业 黑色金属冶炼和压延加工业 有色金属冶炼和压延加工业 移动源 载客汽车 载货汽车 摩托车 工程机械 农业机械 柴油发电机组 民航飞机 溶剂使用源 印刷印染 表面涂层 农药使用 其他溶剂使用 农业源 氮肥施用 畜禽养殖 土壤本底 固氮植物 秸秆堆肥 人体粪便 扬尘源 土壤扬尘 道路扬尘 施工扬尘 堆场扬尘 生物质燃烧源 生物质锅炉 户内生物质燃料 生物质开放燃烧 储存运输源 天然气输送 原油运输 汽油储存 汽油运输 柴油储存 柴油运输 汽油加油站 柴油加油站 废弃物处理源 废水处理 固废处理 烟气脱硝 其他排放源 餐饮企业 家庭餐饮 1.2 排放量估算方法及活动水平来源

本研究主要采用排放因子法建立2016年沈阳市大气污染物排放清单,排放量估算,见式(1):

E=A×EF×(1−η) (1) 式中:A为活动水平;EF为各污染物的产生系数;η为末端控制技术的去除效率。本文未特殊说明,排放因子均参考《手册》附录A-M。

1.2.1 化石燃料固定燃烧源

对于化石燃料固定燃烧源中的电力、热力等行业的燃煤产生的SO2、PM2.5、PM10、BC和OC的排放因子采用物料衡算法获取,见式(2~5):

EFSO2=2×S×(1−sr) (2) EFPM=Aar×(1−ar)×fPM (3) EFBC=EFPM2.5×fBC (4) EFOC=EFPM2.5×fOC (5) 式中:S为平均燃煤收到基硫分;sr为硫分进入底灰比例;Aar为平均燃煤收到基灰分;ar为灰分进入底灰比例;fPM为排放源产生PM2.5或PM10范围颗粒物占总颗粒物比例;fBC和fOC分别是BC和OC占PM2.5比例。

化石燃料固定燃烧源的活动水平数据中,工业企业燃料消耗量、锅炉类型、煤炭的硫分和灰分等来自沈阳市环境统计资料和企业调查,民用源煤炭燃烧数据来自散煤调查数据,民用天然气和液化石油气数据来自《沈阳市统计年鉴2017》。民用源散煤燃烧的硫分和灰分根据《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市2018年散煤治理工作方案和居民散煤替代工作方案的通知》(沈政办发〔2018〕96号)[20]和《沈阳市人民政府办公厅关于重新划定高污染燃料禁燃区的通知》(沈政办发〔2018〕98号)[21]相关要求,取0.6%和16%。

1.2.2 工艺过程源

工艺过程源包括化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、酒、饮料和精制茶制造业等。排放量估算公式参照公式(1),工艺过程源的活动水平数据主要为产品产量,相关信息来自沈阳市环境统计资料和企业调查。

1.2.3 移动源

移动源包括道路移动源和非道路移动源,具体可以分为载客汽车、载货汽车、摩托车、飞机、工程机械和农业机械等。道路移动源排放量估算,见式(6~7):

E=P×EF×VKT (6) EF=BEF×φ×γ×λ×θ (7) 式中:E为排放量;P为机动车保有量,来自交通部门历史数据;EF为基于行驶里程排放系数;VKT为年均行驶里程。其中EF需要结合实际情况修正获得,BEF为基准排放系数;φ为环境修正因子;γ为平均速度修正因子;λ为劣化修正因子;θ为车辆其他使用条件(如负载系数、油品质量等)修正因子。受限数据,参考《手册》,针对基准排放因子按照沈阳市实际温度和湿度做了修正。

非道路移动源排放量,见式(8):

E=A×EF (8) 式中:A为活动水平,EF为污染物排放系数。对于飞机,活动水平为起飞着陆循环次数;对于其他非道路移动源,活动水平为燃油消耗量。其中飞机起飞着陆循环次数来自《沈阳市统计年鉴2017》,工程机械和农业机械的柴油消耗量数据来自交通部门和农业部门的历史数据。

1.2.4 溶剂使用源

溶剂使用源主要是VOCs的排放,包括印刷印染、农药使用和其他溶剂使用等。排放量估算公式参照公式(1)。溶剂使用的活动水平数据主要为品的产品产量及溶剂使用量等,其中工业企业数据来自沈阳市环境统计资料和企业调查。农药使用量和其他溶剂使用等来自《沈阳市统计年鉴2017》。

1.2.5 农业源

农业源主要是NH3的排放,包括氮肥使用、畜禽养殖、土壤本底和固氮植物等。排放量估算公式参照公式(8)。其中氮肥使用的活动水平为氮肥使用量,畜禽养殖的活动水平为各类畜禽数量,土壤本底的活动水平为耕地面积、固氮植物的活动水平为大豆、花生等种植面积等,数据主要来自《沈阳市统计年鉴2017》。

1.2.6 扬尘源

扬尘源主要涉及PM2.5和PM10的排放,包括土壤扬尘、道路扬尘、施工扬尘和堆场扬尘。

土壤扬尘排放量计算,见式(9):

Wsi=Esi×As (9) 式中:WSi为土壤扬尘中PMi总排放量;ESi为土壤扬尘源的PMi排放系数;AS为土壤面积,土地面积数据来自《沈阳市统计年鉴2017》。

道路扬尘排放量计算,见式(10~11):

WRi=ERi×LR×NR×(1−nr365)×10−6 (10) EPi=ki×(sL)0.91×W1.02×(1−η) (11) 式中:WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量;ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数;LR为道路长度,来自《沈阳市统计年鉴2017》,本研究仅计算铺装道路;NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量,本研究通过对典型路段架设摄像机和人工统计的方式获取;nr为不起尘天数,根据气象数据统计。EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数;ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数,根据《手册》PM10取0.62、PM2.5取0.15;sL为道路积尘负荷,通过对典型路段实测的方式获取。W为平均车重,通过对典型路段统计的方式获取。

施工扬尘源排放量计算采用总体排放量计算的方式,排放量计算,见式(12~13):

WCi=ECi×AC×T×ki (12) ECi=2.69×10−4×(1−η) (13) 式中:WCi为整个建筑施工区域中PMi总排放量;ECi为整个施工工地PMi的平均排放系数;AC为施工区域面积;T为工地的施工活跃月份数;ki为PMi在土壤扬尘中百分含量,根据《手册》PM10取0.49、PM2.5取0.1;η为污染控制技术对扬尘的去除效率。施工工地的活动水平数据和扬尘控制措施来自施工工地调查。

堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和,排放量估算,见式(14):

WY=∑mi=1Eh×GYi×10−3+Ew×AY×10−3 (14) 式中:WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量;Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数;m为每年料堆物料装卸总次数;GYi为第i次装卸过程的物料装卸量;Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数;AY为料堆表面积。堆场的活动水平数据来自沈阳市环境统计资料和企业调查。

1.2.7 生物质燃烧源

生物质燃烧源,包括生物质锅炉、生物质炉灶和生物质开放燃烧。生物质锅炉、生物质炉灶排放量参照公式(1),活动水平为生物质燃料消耗量,生物质燃烧量数据来自调查数据。生物质开放燃烧消耗的生物量计算,见式(15):

A=P×N×R×η (15) 式中:P为农作物产量,相关数据来自《沈阳市统计年鉴2017》;N为草谷比;R为秸秆露天焚烧比例,按照10%计算;η为燃烧率,根据《手册》取0.9。

1.2.8 储存运输源

储存运输源的主要涉及VOCs的排放,包括加油站、储油库等,排放量估算公式参照公式(1)。储存运输的活动水平是加油站销售量和储油库储存量等。活动水平数据和控制措施信息来自《沈阳市统计年鉴2017》和加油站调查数据。

1.2.9 废弃物处理源

废弃物处理的主要涉及NH3和VOCs的排放,包括废水处理、固废处理、烟气脱硝等。排放量估算公式参照公式(1)。其中废水处理排放的活动水平指污水处理量、固废处理排放的活动水平指固废处理量、烟气脱硝排放的活动水平指使用脱硝技术的煤炭使用量。活动水平数据来自沈阳市环境统计资料和企业调查。

1.2.10 其他排放源

其他排放源主要指餐饮油烟排放,排放量估算公式参照公式(1),A为烟气排放量,EF为排放系数;η为油烟净化器去除效率。A的计算,见式(16):

A=n×V×H (16) 式中:n为固定炉头数;V为烟气排放速率,;H为年总经营时间。餐饮企业信息来自环保部门历史数据和调查数据。家庭餐饮信息根据实地调查和相关文献[9],按每户家庭1个炉头,每天做菜时间1小时,每年365天计算,烟气排放速率参考《手册》中小型餐饮企业的烟气排放速率,全市户数来自《沈阳市统计年鉴2017》。

2. 结果与讨论

2.1 2016年沈阳市大气污染物排放清单

基于上述估算方法和数据,得到2016年沈阳市人为源排放清单,见表2。

表 2 2016年沈阳市人为源排放清单Table 2. Anthropogenic emission inventory of Shenyang in 2016104 t 第一级排放源 化石燃料固定燃烧源 工艺过程源 移动源 溶剂使用源 农业源 扬尘源 生物质燃烧源 储存运输源 废弃物处理源 其他排放源 合计 CO 14.68 1.20 14.87 - - - 7.89 - - - 38.64 NOx 4.94 0.13 5.33 - - - 0.23 - - - 10.63 SO2 2.77 0.12 0.12 - - - 0.16 - - - 3.17 NH3 - 0.01 0.10 - 4.77 - 0.10 - 0.31 - 5.28 VOCs 0.52 7.00 2.34 1.55 - - 1.18 0.39 0.05 1.00 14.03 PM2.5 0.58 0.77 0.28 - - 1.56 1.13 - - 1.22 5.54 PM10 0.82 1.10 0.31 - - 5.64 1.19 - - 1.53 10.59 BC 0.14 0.11 0.15 - - - 0.15 - - 0.02 0.57 OC 0.14 0.13 0.05 - - - 0.64 - - 0.86 1.82 注:“-”表示无数据。 表2可知,2016年沈阳市人为源CO、NOx、SO2、NH3、VOCs、PM2.5、PM10、BC和OC的排放总量分别为38.64×104、10.63×104、3.17×104、5.28×104、14.03×104、5.54×104、10.59×104、0.57×104和1.82×104 t。

2.2 排放源贡献率特征分析

(1)CO主要来自含碳物质不完全燃烧[22]。移动源、化石燃料固定燃烧源和生物质燃烧源是CO的主要排放源,分别占CO排放总量的38.49%、37.98%和20.41%。其中,移动源中主要来自载客汽车,排放量为11.99×104 t,占CO排放总量的31.02%;化石燃料固定燃烧源中主要来自民用源和热力生产和供应业,排放量分别为6.49×104和4.89×104 t,占CO排放总量的16.78%和12.66%;生物质燃烧源中主要来自户内生物质燃烧,排放量为6.05×104 t,占CO排放总量的15.66%。

(2)移动源和化石燃料固定燃烧源是沈阳市NOx最大的排放贡献源,分别占NOx排放总量的50.11%和46.50%。其中,移动源中主要来自载货汽车,排放量为3.64×104 t,占NOx排放总量的34.20%;化石燃料固定燃烧源的NOx排放主要来自热力生产和供应业和电力生产,排放量分别为2.57×104和1.92×104 t,分别占NOx排放总量的24.14%和18.03%。

(3)化石燃料固定燃烧源是沈阳市SO2最大的排放贡献源,占SO2排放总量的87.27%。SO2主要来自煤炭中的硫,化石燃料固定燃烧源中热力生产和供应业排放量最大,为1.44×104 t,占SO2排放总量的45.34%。这与热力生产和供应业的煤炭消耗量较大,且含硫量较高有关。

(4)NH3的主要排放源是农业源,占比达到90.27%。其中农业源中的畜禽养殖排放量最大,为4.42×104 t,占NH3排放总量的83.70%,其次为土壤本底、人体粪便等。

(5)工艺过程源是沈阳市VOCs最大的排放贡献源,占VOCs排放总量的49.86%。其次为移动源和溶剂使用源。其中,工艺过程源中化学原料和化学制品制造业排放量最大,排放量为6.17×104 t,占VOCs排放总量的43.96%,这与沈阳市有多家制药化工相关企业,且化学原料和化学制品制造业的排放系数较大有关;其次为移动源中的载客汽车,排放量为1.76×104 t;然后是溶剂使用源中的表面涂层,排放量为1.05×104 t,占VOCs排放总量的7.49%,汽车制造业、设备制造业等行业是沈阳市优势产业,存在大量表面喷涂环节。

(6)PM2.5的排放,扬尘源、其他排放源和生物质燃烧源是最大的排放源,分别排放1.56×104、1.22×104和1.13×104 t,分别占PM2.5总排放量的28.11%、22.10%和20.38%。化石燃料固定燃烧源和工艺过程源排放0.58×104和0.77×104 t,分别占PM2.5总排放量的10.45%和13.86%。

(7)PM10的排放,扬尘源是最大的排放源,扬尘源PM10的排放量占PM10总排放量的53.25%,贡献了一半以上的PM10排放;其次为其他排放源和生物质燃烧源,占PM10总排放量的14.44%和11.25%。

(8)BC总体排放量较少,其中移动源、生物质燃烧源占比最大,分别为26.45%、26.21%,贡献了一半以上的BC排放;其次是化石燃料固定燃烧源、工艺过程源,分别占BC总排放量的23.64%和19.38%。

(9)其他排放源和生物质燃烧源是OC最大的排放源,占OC排放总量的47.06%和35.36%,这两个污染源占OC排放总量的80%以上。其中,其他排放源主要是家庭餐饮排放,生物质燃烧源主要是户用生物质燃烧排放。

2.3 区县排放分布特征

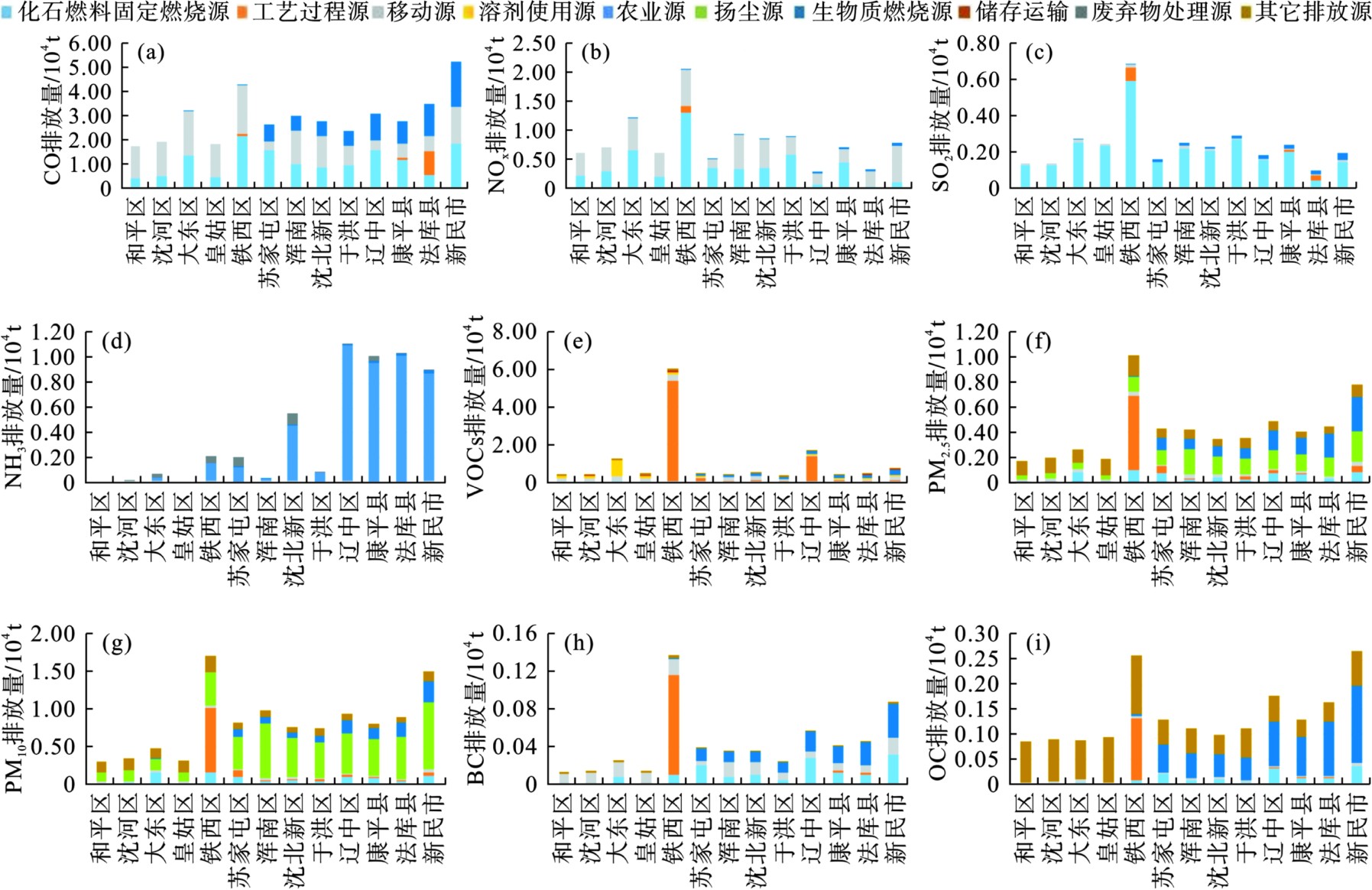

沈阳市各区县的人为源大气污染物的排放情况,见图1。

CO排放最高的区县(市)依次为新民市、铁西区、法库县和大东区。新民市是由于化石燃料固定燃烧源中的散煤排放的CO较多。铁西区、大东区的辖区内存在火电厂,化石燃料固定燃烧源的排放较高;同时人口密集,移动源的排放量也相对较高。法库县存在多家非金属制品制造企业,导致该地区工艺过程源的CO排放量较高,同时生物质燃烧源也相对排放较多。

铁西区、大东区和浑南区化石燃料燃烧量较大导致这些区县的NOx、SO2排放量较高,其中铁西区是沈阳市煤炭和天然气燃烧量最多的区县。

辽中区、法库县、康平县、新民市和沈北新区依次是NH3排放量最大的区县,NH3主要来自农业源,由于上述区县牧业产值较大,导致NH3的排放量较大。

铁西区是VOCs的主要排放区县,占全市VOCs排放总量的43.11%。铁西区聚集了沈阳市的1/5以上工业企业,铁西区的工艺过程源排放的VOCs可以占全市VOCs排放总量的37.84%。排名第二的区县是辽中区,辽中区的VOCs占全市VOCs排放总量的12.40%,主要来自辖区内工艺过程源排放。

和平区、沈河区、大东区和皇姑区由于区域面积较小,PM2.5、PM10、BC和OC的排放量基本比其他9个区县少。铁西区和新民市是PM2.5、PM10、BC和OC的主要排放区县(市),铁西区的PM2.5、PM10、BC和OC均主要来自辖区内的工艺过程源排放,其中铁西区工艺过程源排放的PM2.5、PM10和BC分别占铁西区PM2.5、PM10和BC排放总量的50%以上。新民市的PM2.5、BC和OC主要来自辖区内的生物质燃烧,这是由于新民市是沈阳市面积最大的区县(市),与农作物农业总产值最大有关。

2.4 不确定性来源

清单的不确定性主要来自核算方法、活动水平和排放因子。本次清单在编制过程中不可避免地存在一定的不确定性。

在核算方法方面,研究的估算采用《手册》推荐的统一核算方法,对于个别企业可能存在核算过于粗放等问题。

在活动水平方面,畜禽养殖、农作物信息、道路长度和人口等主要来自《沈阳市统计年鉴2017》,数据较为准确。工业企业相关数据来自沈阳市环境统计资料,环境统计资料的统计对象以规模以上的工业企业和重点排污单位为主,导致排放清单中缺少小规模企业的排放,特别是在以企业点源排放为主的污染源缺失明显中,如化石燃料固定燃烧源、工艺过程源和溶剂使用源等,这是排放清单的主要不确定来源。散煤燃烧、机动车保有量、施工工地信息和堆场信息等很多参数不在相关部门的常规统计数据范围之内,需要通过调查历史数据和参考相关技术人员经验调查得到,导致排放清单具有一定的不确定性。车流量、平均车重数等来自实测数据,如道路车流量是选取典型道路进行统计的,统计点位不能覆盖所有道路,选点造成的偏差会对对排放清单造成一定程度的不确定性。

在排放因子方面,本研究编制清单时主要依据《手册》提供的全国平均的排放因子及参数进行估算。不同的地区、不同的企业在工艺技术和末端治理技术上都存在着一定的差异,可能导致估算的排放量与实际的排放量差别较大,导致排放清单具有一定的不确定性。

3. 结论

(1)2016年沈阳市人为源CO、NOx、SO2、NH3、VOCs、PM2.5、PM10、BC和OC的排放总量分别为38.64×104、10.63×104、3.17×104、5.28×104、14.03×104、5.54×104、10.59×104、0.57×104和1.82×104 t。

(2)CO、NOx和BC主要来自移动源,占比分别为38.49%、50.11%和26.45%;SO2中占比最大的污染源为化石燃料固定燃烧源,为87.27%;NH3中占比最大的污染源为农业源,为90.27%;VOCs中占比最大的污染源为工艺过程源,为49.86%;PM2.5和PM10中占比最大的污染源为扬尘源,分别为:28.11%和53.25%;OC中占比最大的污染源为其他排放源,占比达到47.06%。

(3)铁西区是NOx、SO2、VOCs、PM2.5、PM10和BC的主要排放区县,分别占全市排放总量的19.41%、21.71%、43.11%、18.44%、16.10%和24.02%。新民市是CO、OC的主要排放区县,分别占全市排放总量的13.55%、14.80%。辽中区是NH3的主要排放区县,占全市排放总量的21.11%。

(4)2016年沈阳市大气污染源排放清单的不确定性主要来自缺少小规模企业数据、本地化参数和排放因子不完善等。部门之间应该建立长效的数据获取机制,开展本地化估算参数和排放因子研究,进一步完善和细化沈阳市大气污染源排放清单。

-

[1] 乔显亮,骆永明,吴胜春. 污泥的土地利用及其环境影响. 土壤, 2000,32(2):79-85 Qiao Xianliang, Luo Yongming, Wu Shengchun. Land use of sewage sludge and its environmental impact. Soils, 2000,32(2):79-85(in Chinese) [2] 黄明,张学洪,陆燕勤,等. 微生物沥滤法去除城市污泥中重金属的试验研究. 环境工程, 2005,23(6):55-58 Huang Ming, Zhang Xuehong, Lu Yanqian, et al. Experimental research on heavy metal removal from municipal sludge by microbial leaching. Environmental Engineering, 2005,23(6):55-58(in Chinese) [3] 晁阳,袁兴忠,曾光明,等, 生物表面活性剂在城市污泥静态强制通风好氧堆肥中的作用.环境工程学报,2012,6(4):1331-1336 Chao Yang, Yuan Xingzhong, Zeng Guangming, et al. Application of biosurfactant in static forced-aeration composting of sewage sludge. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2012,6(4):1331-1336(in Chinese) [4] 石文军,杨朝晖,肖勇,等. 全程高温好氧堆肥快速降解城市生活垃圾. 环境科学学报, 2009,29(10):2126-2133 Shi Wenjun, Yang Zhaohui, Xiao Yong, et al. Composting of municipal solid waste by continuous high-temperature aerobic composting. Acta Scientiae Circumstantiae, 2009,29(10):2126-2133(in Chinese) [5] 王利娟,谢利娟,杨桂军,等. 不同填充剂及复合微生物菌剂对蓝藻堆肥效果的影响. 环境工程学报, 2009,3(12):2261-2265 Wang Lijuan, Xie Lijuan, Yang Guijun, et al. Impact of different bluking agents and compound microbial inoculant on blue algae composting. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2009,3(12):2261-2265(in Chinese) [6] Neklyudov A. D., Fedotov G. N., Ivankin A. N. Aerobic processing of organic waste into composts. Applied Biochemistry and Microbiology, 2006,42(4):341-353 [7] 陶玉,王里奥,黄川,等. 稻草调理剂的掺量对污泥堆肥的影响研究. 中国给水排水, 2010,26(21):98-101 Tao Yu, Wang Li'ao, Huang Chuan, et al. Effect of straw additives on sewage sludge composting. China Water & Wastewater, 2010,26(21):98-101(in Chinese) [8] 王建华,陈永志,彭永臻. 低碳氮比实际生活污水A2O-BAF工艺低温脱氮除. 中国环境科学, 2010,30(9):1195-1200 Wang Jianhua, Chen Yongzhi, Peng Yongzhen. Biological nutrients removal from domestic wastewater with low carbon-to-nitrogen ratio in A2O-BAF system at low temperature. China Environmental Science,2010,30(9):1195-1200(in Chinese) [9] 张军,雷梅,高定,等. 堆肥调理剂研究进展. 生态环境, 2007,16(1):239-247 Zhang Jun, Lei Mei, Gao Ding, et al. Application of amendments in composting: A review. Ecology And Environment, 2007,16(1):239-247(in Chinese) [10] Song U., Lee E. J. Environmental and economical assessment of sewage sludge compost application on soil and plants in a landfill. Resources Conservation and Recycling, 2010,54(12):1109-1116 [11] 陈玲,赵建夫,李宇庆,等. 城市污水厂污泥快速好氧堆肥技术研究. 环境科学, 2005,26(5):192-195 Chen Ling, Zhao Jianfu, Li Yuqing, et al. Rapid and high-efficient composting process of municipal sewage sludge. Environmental Science, 2005,26(5):192-195(in Chinese) [12] 许民,杨建国,李宇庆,等. 污泥堆肥影响因素及辅料的探讨. 环境保护科学, 2004,125(30):37-40 Xu Min, Yang Jianguo, Li Yuqing, et al. Discussion on influencing factors for composting of sewage sludge and utilisation of assistant materials. Environmental Protection Science, 2004,125(30):37-40(in Chinese) [13] 曾光明,袁兴中,黄国和,等. 堆肥环境生物与控制(第1版). 北京: 科学出版社, 2006 [14] De Bertoldi M.,Sequi P. The Science of Composting. Blackic Academic & Professional, 1996.9-59 [15] 张相锋,王洪涛,聂永丰. 高水分蔬菜废物和花卉废物批 式进料联合堆肥的中试. 环境科学, 2003,24(5):146-150 Zhang Xiangfeng, Wang Hongtao, Nie Yongfeng. Co-composting of high-moisture vegetable waste and flower waste in a batch operation. Environmental Science, 2003,24(5):146-150(in Chinese) [16] 罗维, 陈同斌. 湿度对堆肥理化性质的影响. 生态学报, 2004, 24(11):2656-2663 Luo Wei, Chen Tongbin. Effects of moisture content of compost on its physical and chemical properties. Acta Ecologica Sinica, 2004,24(11):2656-2663(in Chinese) [17] Rynk R. Monitoring moisture in composting systems. Biocycle, 2000,41(10):53-57 [18] Das M., Uppal H. S. Co-composting of physic nut (Jatropha curcus) deoiled cake with rice straw and different animal dung. Bioresource Technology, 2011,102(11):6541-6546 [19] 张陇利,刘青,徐智,等. 复合微生物菌剂对污泥堆肥的作用效果研究. 环境工程学报,2008,2(2):266-269 Zhang Longli, Liu Qing, Xu Zhi, et al. Research on effect of compound microbial inoculant on sewage sludge composting. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2008,2(2):266-269(in Chinese) [20] 曾光明,陈耀宁,袁兴中,等. 对含煤灰渣生活垃圾堆肥处理的研究. 高技术通讯, 2003,13(3):85-89 Zeng Guangming, Chen Yaoning, Yuan Xingzhong, et al. Study on refuse composting with coal ash. High Technology Letters, 2003,13(3):85-89(in Chinese) [21] 张增强. 污水处理厂污泥堆肥化处理研究. 农业机械学报, 2011,42(7):148-154 Zhang Zengqiang. Composting sewage sludge of wastewater treatment plant. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 2011,42(7):148-154(in Chinese) [22] 周文兵,刘大会,朱端卫,等.不同调理剂对猪粪堆肥过程及其养分状况的影响.华中农业大学学报, 2004,23(4):421-425 Zhou Wenbing, Liu Dahui, Zhu Duanwei, et al. The effect of different conditions on composting process of pig feces and their nutrients status. Journal of Huazhong Agricultural University,2004,23(4):421-425(in Chinese) [23] Sánchez-Monedero M. A., Roig A., Paredes C., et al. Nitrogen transformation during organic waste composting by the Rutgers system and its effects on pH, EC and maturity of the composting mixtures. Bioresource Technology, 2001,78(3):301-308 [24] Yuan X. Z., Ren F. Y., Zeng G. M., et al. Adsorption of surfactants on a Pseudomonas aeruginosa strain and the effect on cell surface lypohydrophilic property. Applied Microbiology Biotechnology, 2007,76(5):1189-1198 [25] Tang J. C., Maie N., Tada Y., et al. Characterization of the maturing process of cattle manure compost. Process Biochemistry, 2006,41(2):380-389 [26] 鲍士旦. 土壤农化分析(第3版). 北京: 中国农业出版社,2000.178-201 [27] 牛华寺,张向阳,吴星五,等. 堆肥中腐熟污泥替代外源添加剂的研究, 四川环境,2008,27(6):1-4 Niu Huashi, Zhang Xiangyang, Wu Xingwu, et al. Study on adoption of composted sludge stead of additives from external source in compost. Sichuan Environment,2008,27(6):1-4(in Chinese) -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2499

- HTML全文浏览数: 1488

- PDF下载数: 1290

- 施引文献: 0

DownLoad:

DownLoad: