水厂常规工艺去除有机物和总磷

Removal efficiency of organics and total phosphorus in conventional process of water plants

-

摘要: 有机物、总磷是我国地表水源主要污染物,涉及范围广,污染浓度高,是影响水厂出水安全的重要因素。以某水厂净水系统为依托,分析水厂常规工艺对有机物和总磷的去除效果及影响因素。研究表明,地表水源水厂所采用的混凝+沉淀+过滤+消毒的传统工艺对有机物的去除率不高,在22.1%~61.3%之间,平均去除率为38.3%;其中,混凝沉淀是常规工艺中去除CODMn的关键环节,占总去除效果的43%~68%,过滤环节去除率约为10%;温度和混凝剂投加量是影响CODMn去除效果的主要因素。常规工艺对总磷的去除效果较好,去除率约为60%~90%,冬季略低,其他季节略高;混凝沉淀单元与过滤单元对总磷均有较好的去除效果,去除率分别为25%~77%和40%~76%。在当前水质条件下,水厂现行工艺可满足常规状况下有机物和总磷的去除需要。Abstract: Organic compounds and total phosphorus are the main pollutants of surface water and usually cause serious pollutions with large area and high concentration. So they are the important factors for water supply security. Based on the purification system of a water plant, the removal effects of CODMn and total phosphorus and the influencing factors under conventional process are discussed. It is proved that the removal rate of CODMn is from 22.1% to 61.3% and the average value is about 38.3%. Coagulation sedimentation plays a very important role in CODMn removal and the ratio of its removal rate to total value ranges from 43% to 68%. But for filtration it is only 10%. Temperature and coagulation dosing are the main influencing factors. The removal rate of total phosphorus under conventional process is much higher and it is from 60% to 90%. The effects of coagulation sedimentation and filtration are both good and their removal rates are almost the same. One is from 25% to 77%, and the other is from 40% to 76%. Therefore, for current water quality the conventional process of surface water plants can meet requirements of the removal of organic compounds and total phosphorus.

-

Key words:

- conventional process /

- organic compounds /

- total phosphorus /

- removal efficiency

-

武汉市河网众多,素有“九省通衢”之称[1]。金湖位于武汉市西郊、东西湖区中部,地理位置显要,是典型的门户区[2]。经济的快速发展和城市化进程的加快使得城市基础设施建设与管理滞后于城市扩张,伴随而生的城市污水处理能力不足、雨污管道合流、垃圾堆放不当和截污治污设施落后导致污水排入环境水体使其受到污染,出现黑臭现象[3]。近年,武汉市计划着重建设东西湖区,使其成为国家级生态示范区。首要任务就是治理黑臭水体,而金湖生态修复是东西湖区内景观湖泊黑臭水体生态修复治理的典型代表之一。

近年来,金湖周边小区雨污分流改造工程的推进对遏制水质持续恶化有一定的效果,点源污染也得到了一定程度的控制,但市政道路、公建单位的雨污分流改造工程尚未开展。据统计,武汉市共有47个劣V类湖泊,金湖亦位列其中[4]。2019年,武汉市人民政府要求切实推进全市清源、清管、清流行动(简称“三清”行动)。“三清”行动方案要求2021年底之前,全市河、湖、流域实现全面截污,基本消除黑臭水体。目前,对黑臭水体的治理修复一般集中在对水体本身的净化方面[5],其工程措施一般集中在清淤[6]、截留等点源面源控制方面[7]。近年来,涉及黑臭治理与全方位生态修复的案例有所增多[8-9],已逐渐形成系统的水体黑臭治理与长效生态修复治理思路,但仍需使用具体案例来验证其效果,并丰富其治理体系。本工程在分析金湖概况及污染原因的基础上,结合已有治理思路,针对东西湖区金银湖中的金湖水体,采取湖泊形态控制、点源污染控制、面源污染控制、内源污染控制及沉水植物群落建设等一系列的工程措施,通过长效的水生态系统运行管理维护,有效提升湖泊水质,改善湖泊水域生态环境和景观效果。本研究以武汉市金湖黑臭水体为案例,着重分析水体黑臭原因与生态修复治理思路,系统阐述了金湖黑臭水体治理修复技术及措施,以期为其他黑臭水体治理工程提供参考。

1. 金湖概况

1.1 金湖形态及水质概况

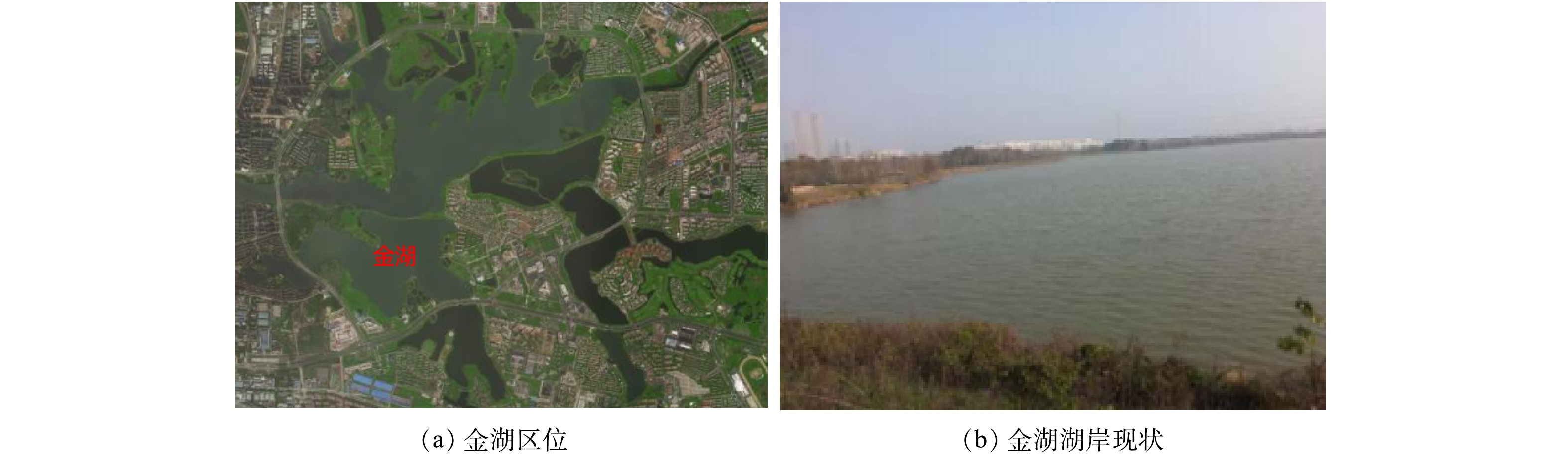

金湖是金银湖水域系统的子湖之一,金湖大部分已按规划蓝线形成了湖泊水域状态。实测水面高程18.69 m。平均水深1.5 m。岸线总体上较为规整,硬质垂直驳岸、软质驳岸各半。湖泊周边大部分为建成区,以住宅小区、湿地公园为主。现场踏勘时湖岸景观效果较好,已建成环湖绿道,金湖区位及其现状见图1。

据统计[10],2016年,金湖水质处于中度富营养状态,主要超标因子为总磷,水质为劣V类;2017年,水质依旧处于中度富营养状态,主要超标因子为总磷与COD,水质为劣V类;2018年,水质仍然处于中度富营养状态,主要超标因子为总磷与COD,水质为劣V类;2019年,水质转变为重度富营养状态,富营养化现象加剧,主要超标因子为总磷和COD,水质稳定在劣V类。近年来,金湖汇水范围内的小区已大力开展内部雨污分流改造工程,污水收集效果进一步提升,使进入湖泊的氮源、磷源逐年减少。但湖泊富营养化趋势并没有从根本上改变,甚至在逐年加剧,这意味着湖泊内源污染在逐年增大,从而使水体富营养化加剧[11]。同时,该湖泊水体生态系统平衡严重失调[4],若不加以控制,甚至会导致水质下降以及水华暴发。另外,参考国外湖泊治理修复经验[12],在无人工干预的情况下,从外源截污到水体富营养化减轻需要10 a左右的时间[13],因此,需要结合生态修复措施治理金湖水体,才能加快这一进程[14]。

1.2 金湖底质分析

金湖为海口工业园片区、金银湖南街片区等建成区的主要雨水受纳水体,共有混流排口5个。随着雨污管道混接错接现象较多,大量混流污水逐年增多并排入湖中,大部分有机质沉积在湖底,并且底泥中的污染物因湖底的扰动有时也会重新进入水相[15]。2020年,对金湖水体的底泥进行了柱状钻芯采样检测,设置了25个底泥监测点位(D1~D25),具体见图2 (a)。利用天平、滴定管、紫外分光光度计、原子荧光光度计、一体式原子吸收分光光度计等仪器对底泥样品含水率、总氮、总磷、有机质、重金属、挥发酚、矿物油进行监测[16]。利用柱状底泥分层采样器分层采集底泥样品,每个柱状样品分为:污染层、过渡层和本底层3层[17]。污染层有臭味,颜色呈黑-灰黑色,形状呈稀浆、流塑状,过渡层呈黑-灰色、软塑、密实,本底层底泥呈黄、灰黄色,质地密实。金湖各点位监测数据如图2(b)所示。

在底泥分析中,多采用美国EPA制定的底泥分类标准[18],故本工程亦采用该标准分析底泥。在底泥中,TN<1 000 mg·kg−1,属轻度污染区;TN为1 000~2 000 mg·kg−1,属中度污染区;TN>2 000 mg·kg−1,属重度污染区。TP<420 mg·kg−1,属轻度污染区;TP为20~650 mg·kg−1,属中度污染区;TP>650 mg·kg−1,属重度污染区。本次监测的金湖底泥中总氮质量分数为575~3 700 mg·kg−1,空间分布差异较大。依据美国EPA制定的底泥分类标准[18],总氮质量分数超过2 000 mg·kg−1,属重度污染。如图2(b)所示,金湖底泥中总磷质量分数为245~1 100 mg·kg−1,空间分布差异较大,总磷质量分数超过650 mg·kg−1,属重度污染。由图2(b)可以看出,总氮、总磷和有机质(泥深)趋势一致,说明底泥中总氮、总磷指标底泥中有机质富集有关。

2. 金湖黑臭水体成因

金湖作为金银湖区重要的子湖,周边规划有大量工业企业与居住小区,其水质的恶化直接影响周边居民生活。为了分析造成黑臭的原因,通过实地调查研究,发现金湖水环境污染因素主要包括金湖的形态割裂、点源污染、面源污染、内源污染、水生态系统紊乱5个方面。

1)湖泊形态割裂——局部岸线破损、水域隔断。金湖岸线虽然总体上较为规整,但存在局部垂直驳岸遭受侵蚀破坏的情况。由图3可以看出,部分临湖挡土墙开裂、垮塌,导致金湖部分水域割裂。若不对其进行修复,则存在进一步扩大破损范围的可能。

金湖北部规划蓝线范围内原有鱼塘、藕塘、人工养殖塘已于2019 年1 月全部完成退养工作。根据实地测量,退养的鱼塘、藕塘仍保留原有的形态,堤埂尚未拆除,且堤顶已建成了环湖路,退养的鱼塘、藕塘无法与现状金湖水域连通,塘内呈沼泽地、湿地的形态,缺少生态调节,在干旱季节形成黑臭。在降雨量大、湖水位上涨时,又与湖水连通,从而污染水体。

2)点源污染——污水、初期雨水混排入湖。金湖共有29 个排口,其中雨水排口27 个,混流排口2 个。雨水排口目前尚无生态截流、净化措施,初期雨水污染物直排湖泊。混流排口均位于长源假日港湾小区内,该小区目前尚未完成雨污分流改造,但已纳入《金银湖小区雨污分流改造二期工程》,此工程目前在建中。

3)面源污染——部分建成区缺少湖滨缓冲带。《武汉市东西湖区湖泊保护总体规划》将金湖的功能定位为城市型湖泊,金湖地处人口活动密集区域,周边地块基本属建成区,现状用地主要为湿地公园、住宅用地,周边交通条件发达。虽然之前已对部分临湖地块实施了绿化景观建设,但有缺漏。目前,金湖部分岸线黄土裸露,周边建成区的污染物随地表径流排入湖中,亟需改善提升。

4)内源污染——底泥中含有大量污染物。外源污染物入湖和湖泊内水生动植物残体长期在湖内集聚形成的内源污染是湖泊水质、水生态系统恶化的主要原因。湖泊水体中漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、落叶、未清理水生植物等沉积腐烂形成黑臭底泥,导致大量污染物沉积在湖泊底部,污染底泥。已有研究[19]表明,水体水质与底泥中的污染物浓度成正比。由于底泥与湖泊水体之间存在着一种吸收与释放的动态平衡,因此,底泥中污染物对湖泊水体的污染也不容忽视。

5)水生态系统紊乱——物种单一、生态结构简单。为发展经济,金湖曾进行过人工水产养殖。因此,该湖泊存在一定的有机污染。根据现场调查,现阶段虽已完成退养工作,但目前现状鱼类群落组成基本具有明显的人工放养痕迹且密度较高,渔获物大多是人工繁殖放养的4大家鱼。这严重影响水体中浮游生物群落的发展,同时严重扰动底泥,引起沉积物-水界面耦合剧烈,这是导致湖泊冬季水体仍黄浊的主要原因[20]。现场浮游生物调查发现:轮虫为金湖浮游动物优势种群,现场调查所有样品中均未检出大型枝角类;调查中均未发现螺蛳、河蚌等大型底栖动物,优势种群均为水丝蚓,并有一定数量的摇蚊幼虫,表现出典型的富营养化水体底栖动物群落特征[21]。同时,定性镜检结果显示,金湖浮游植物丰度较高,优势种类为绿藻门,其次为蓝藻门。湖泊中水体透明度均较差,沉水植被严重退化,调查期间未发现沉水植被分布。

由于湖泊生物结构简单,基本不存在沉水植物和浮水植物,湖泊水生态系统未能形成具有良性循环的食物网,湖泊水体缺失自净能力,湖底中的沉积物、底泥不断向水体中释放氮、磷,使水体水质长期得不到有效改善。水体中氮、磷含量高,容易导致浅水区形成蓝藻水华,蓝藻水华反过来又会促进内源磷的大量释放,导致 N/P 比下降[22]。水生态系统恶化、水体缺失自净能力、内源污染得不到有效控制,是金湖水质不达标的重要原因之一。

3. 生态修复工程方案及措施

3.1 生态修复工程方案

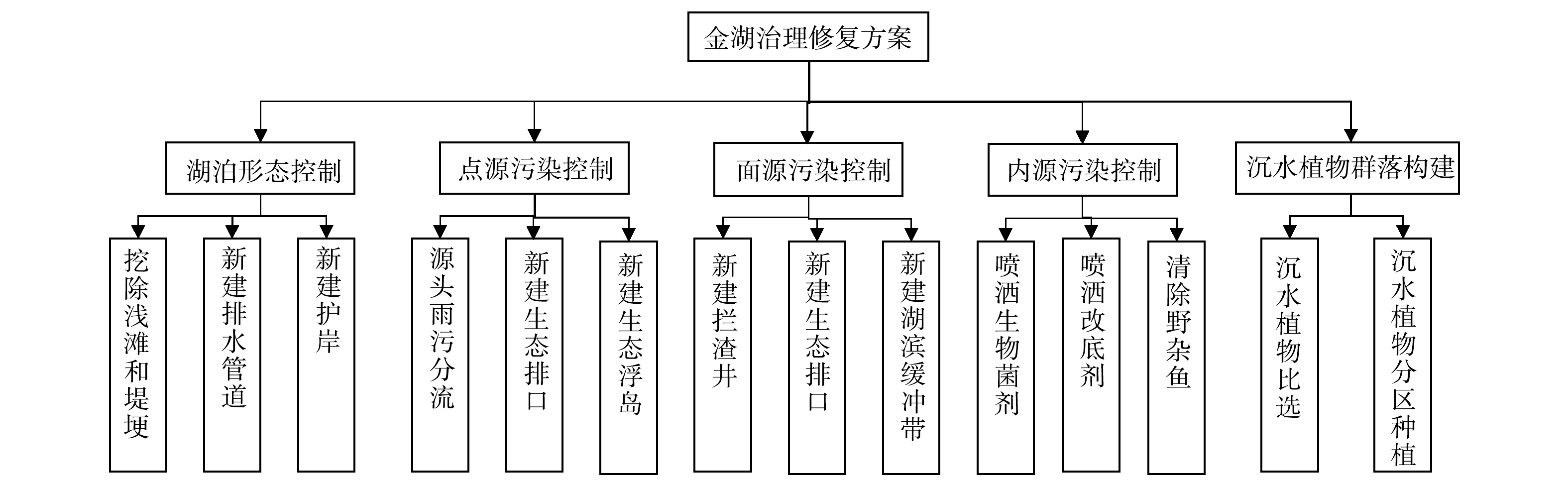

湖泊水质的提升需要多方面、多维度的工程措施及执法管理措施并用,仅靠某个单一工程难以在短时间内实现规划水质目标。本项目一方面贯彻《武汉市河湖长令(第3号)》的相关指导精神,并据此确定本项目的水质控制目标。综上所述,本工程的建设目标: 2020 年,消除金湖劣V类水体,使其水质达到V类标准;2030 年,达到规划地表水环境质量标准(GB 3838-2002) IV类的水质目标。结合金湖现状,金湖治理方向从湖泊形态控制、点源污染、面源污染、内源污染及沉水植物群落构建5方面出发,制定金湖治理修复方案(图4),结合湖泊实际情况,分别采取具有针对性的工程措施。1)湖泊形态控制:对湖泊局部破损的岸线进行修复,打通蓝线内被堤埂阻隔的水域通道,恢复水域联通。2)点源污染控制:针对污水混排进入湖泊的情况,建设生态浮岛,生态排口对排口末端进行截污。3)面源污染控制:建设生态排口,修建湖滨缓冲带,减少污染物入湖。4)内源污染控制:结合现状湖泊的淤积程度、水生态系统特点,采用与水生态修复结合进行的底泥原位生态修复技术对湖泊底质进行改善,削减、控制湖泊底泥中的污染物,改善水生生物的生存环境。5)沉水植物群落构建:构建水生植物群落,对生态系统通过长效运行维护的方式进行优化调整,打造具有良性循环湖泊水生态食物链,恢复湖泊水体的自净能力。

3.2 生态修复措施

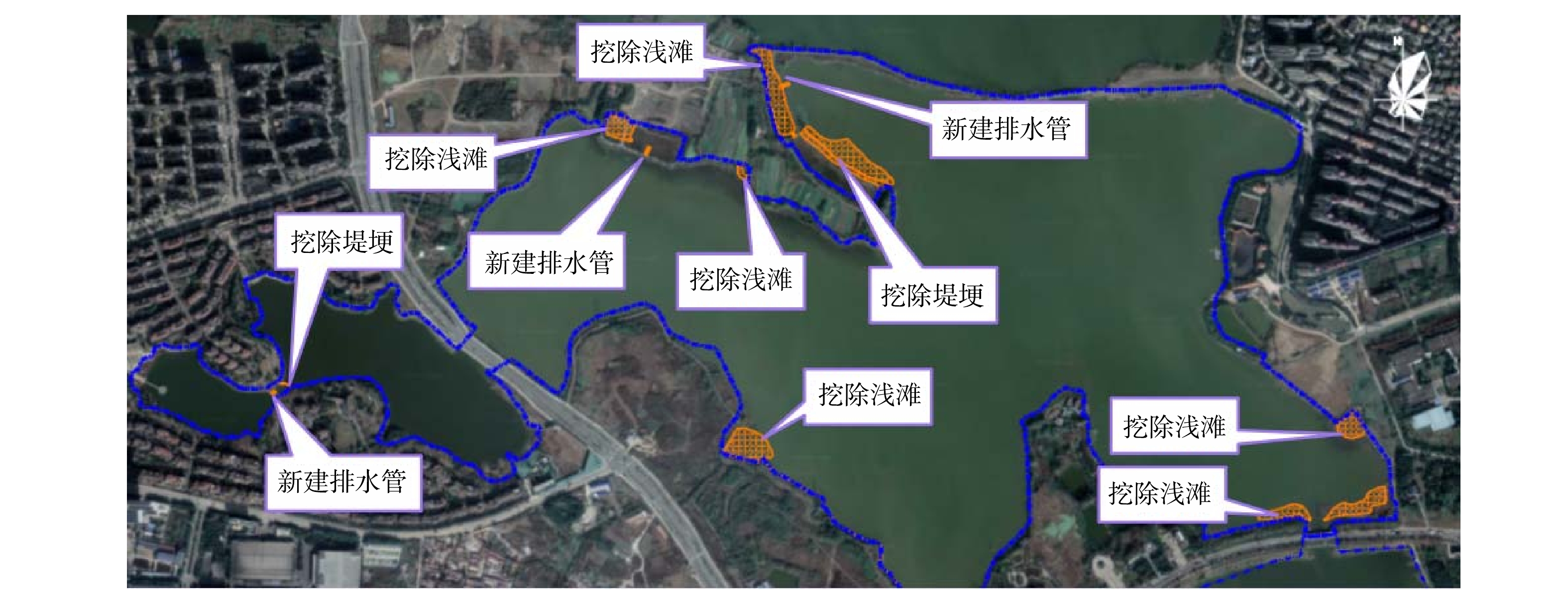

1)湖泊形态控制。金湖规划范围内存在少量已经退养的藕塘、鱼塘,但该部分水塘的堤埂未进行拆除,水体未与主湖域连通,形成浅滩,在常水位或水位低时会造成底泥裸露及局部死水。对于该部分水塘及浅滩,优先考虑对现状堤埂进行拆除,恢复湖泊生态。为了尽量避免破坏现状景观效果,减少对已形成的环湖步道的影响,不再对其进行拆除。建设方案采用新建排水管道的方式,打通已退养的藕塘、鱼塘与金湖主湖区的通道,恢复湖泊水域,提升湖泊自净能力(图5)。

针对金湖现状垂直驳岸存在局部损坏的情况,本项目考虑对其进行修复。如图6所示:拆除图6(a)中间部分现状破损长度L=666 m的混凝土挡土墙驳岸,并在原位新建生态护岸;采用生态护坡袋以及阶梯生态护岸2种形式,使用金湖历年水位涨幅数据确定高程(按高度H=1.5 m考虑)和建设长度L=666 m。

2)点源污染控制。在现有工程雨污分流改造的基础上,本项目采取在岸下建设生态排口、生态浮岛的措施。有研究表明,利用植物同化作用、根系微生物与酶类的降解作用以及浮岛及排口结构与其表面的物理化学过程,对进水的总磷去除率可达73.8%,对总氮和COD的去除率可达97.1%以上[23]。本工程对8个管径d≥500 mm的现状混流排口进行了遮挡和美化。在雨污分流改造工程实施以后,将2处混流排口转化为雨水排口,同时加快推进雨污分流改造工程的实施,以实现点源污染控制的目标。

3)面源污染控制。根据现状管线调查,金湖共有27个雨水排口。10个雨水排口为金银湖湿地公园相关海绵城市建设工程的溢流雨水排口,管径d= 300~1 500 mm。该类型排口上游主要为生态植草沟、生态湿地等设施,有研究表明,这些设施对总氮、总磷等的去除率均在30%以上[24],可有效对面源污染物进行截流;另外,17个雨水排口管径d =300~1 800 mm,主要为周边建成区雨水管网的末端排口,初期雨水夹带的污染物是面源污染的主要来源[25]。本工程面源污染控制排口改造内容主要针对上述17个雨水排口及2处混流排口。对于其中8个管径d≥500 mm的排口,在岸上新建雨水拦渣井,对雨水中漂浮物、沉淀大颗粒物质进行拦截,可将雨水中的落叶、垃圾、泥沙等杂物进行拦截,减少初期雨水对湖泊水质的冲击;同时,在岸下建设生态排口、生态浮岛,对排口进行遮挡和美化,以提升湖岸景观效果,配合湖滨缓冲带的建设可以更好的控制面源污染。从而实现面源污染控制的目标。

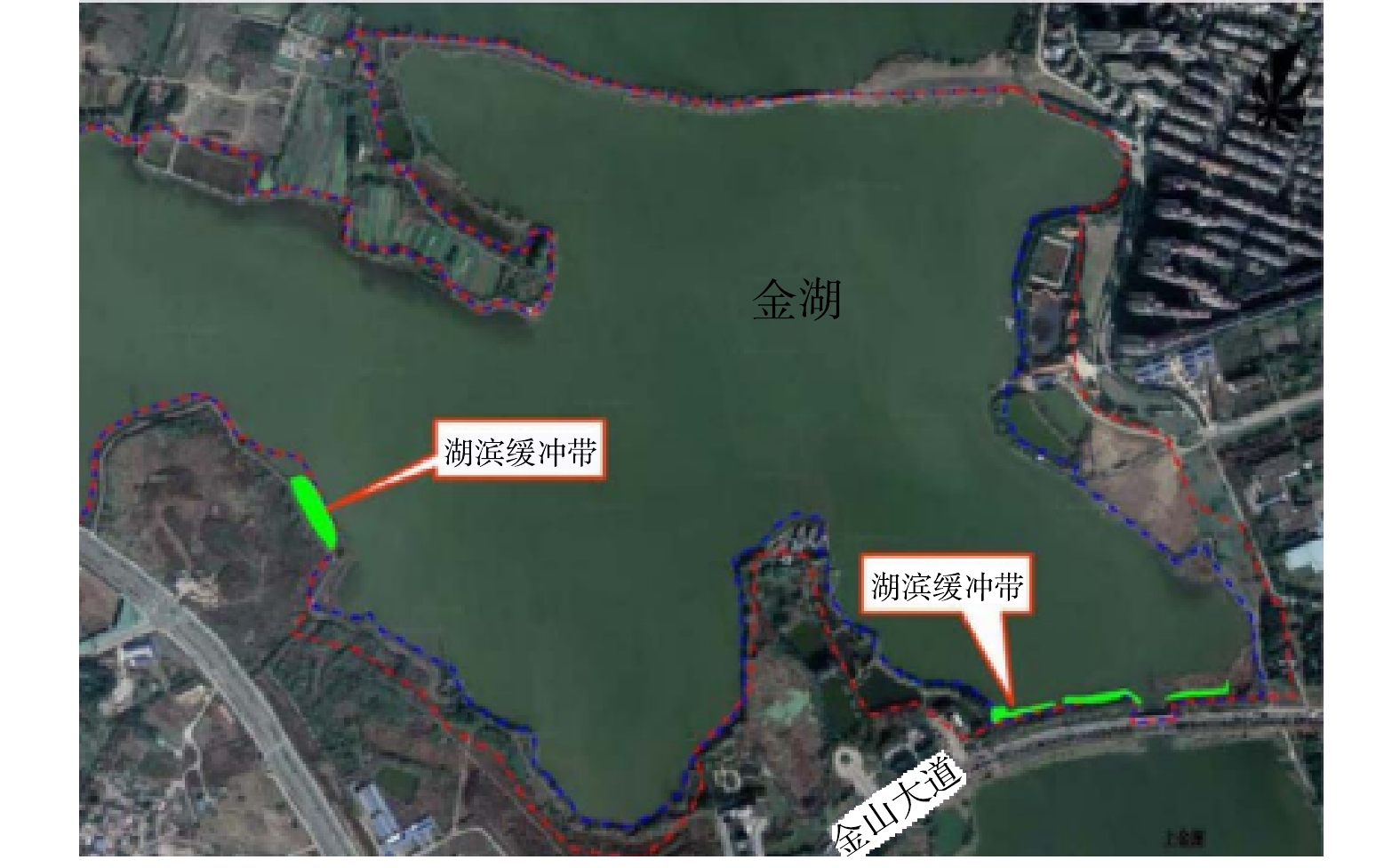

缓冲带是湖泊最高水位之上的沿湖陆面地区,不仅可以形成对湖泊的缓冲隔离,避免外界干扰对湖泊环境的直接冲击,形成控制面源污染的一道生态屏障,而且具有促进生态环境改善功能[26]。缓冲带的建设,能够全面恢复缓冲带内的植被,提高生物多样性和湖泊水体的生态服务性。另外,还具有生态补偿功能,开阔的空间景观资源、极高的美学观赏价值。因此,湖泊缓冲带的建设对湖泊的生态保护与修复具有重要意义。

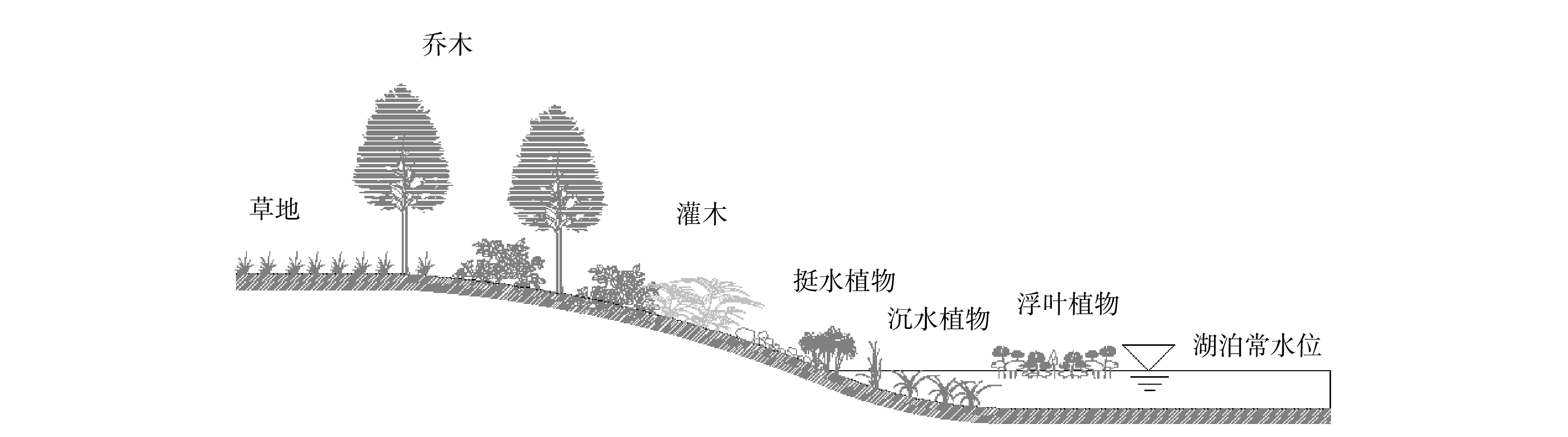

本工程湖滨缓冲带断面见图7,湖滨缓冲带的建设位置见图8。依据湖滨种植范围以及植物浸水深度,划定乔木、草本、灌木及挺水植物种植层次,选用亲水性、耐水性较好的植被,合理搭配,考虑滨湖观景透景效果,疏密搭配种植,以自然式平面种植形式[27]对植被缓冲带进行设计。在具体实施过程中,利用乌柏和池杉形成植被骨架,地被层则选用常绿鸢尾及矮生美人蕉合理搭配种植,地势较高区域可局部小面积搭配较耐水湿的红叶石楠及金丝桃等植物品种,其余区域均用马尼拉草皮满铺,保证场地绿化覆盖,不露黄土。

4)内源污染控制。金湖的淤泥厚度较小,底泥深度平均深度约 40 cm,底部淤泥量为 594 048 m3。湖泊内源污染控制最快捷有效的方法就是清淤,但清淤存在工期长、费用高和二次污染问题[28]。从经济成本角度出发,采用清淤疏浚的手段在工程投资方面性价比较低;从技术角度出发,水生态系统修复是本工程中的一项主要内容,而在湖底淤泥厚度较小的前提下进行清淤疏浚、清除底部土著微生物及污染物,对于恢复水体生态系统非常不利。同时,不科学的清淤也会严重破坏底栖动物群落和有益菌群。除严重淤积、重金属污染或存在难降解污染物等特殊情况外,一般不提倡大规模的清淤[29]。通常采用底泥覆盖、营养盐钝化或微生物分解等方法进行湖泊底质的改善,从而削减或抑制沉积物的内源释放。湖泊底质改善的目的主要是底泥的减量化、无害化。湖底淤泥经生态修复后,会变成水体生态系统的重要组成部分,成为沉水植物的营养物质来源、土著微生物的载体、底栖动物的栖息地。故本工程结合金湖的实际情况,采用与水生态修复结合进行的底泥原位生态修复技术,以控制内源污染。不进行大规模的清淤,仅对湖泊蓝线内现状已退养的藕塘、鱼塘进行清淤就可以实现内源污染控制。本项目采取了底泥原位生态修复与水生态修复工程结合的方式进行内源污染控制,主要施工步骤为:生态围隔、生物网膜→清除野杂鱼→喷洒改底剂(硫酸氢钾复合盐)→喷洒微生物菌剂→喷洒絮凝剂(视回补水的透明度分多次喷洒)→喷洒锁磷剂→喷洒微生物菌剂→种植水生植物→投加底栖动物、鱼类→生态调控与维护(喷酒微生物菌剂、种群结构调整、收割水生植物等)。沉积物调查结果表明,金湖沉积物现状尚好,可满足沉水植被恢复的需要,适宜开展水生植被恢复。本工程采用喷洒高效改底剂、复合微生物菌剂、喷洒锁磷剂等工序改善湖泊底质条件,为种植沉水植物群落营造条件。本方案拟对金湖全域分别喷洒高效改底剂(硫酸氢钾复合盐)和微生物菌剂,目的是原位分解表层沉积物中的有机物,从根本上解决了高温季节底泥有机质分解可能造成的内源污染释放问题,并为沉水植物生长提供生长条件。实践证明,微生物菌剂的使用是生态修复初期沉水植物群落快速恢复的有效手段。其主要成分与功能见表1。

表 1 微生物菌剂主要指标Table 1. Main indicators of microbial agents功能 主要成分 菌落数/(cfu·g−1) 适宜温度/℃ 总氮降解 硝化细菌、光合细菌等 1.7×1010 5~45 有机质降解 有机质分解菌、乳酸菌、酵母菌等 5.1×107 5~45 水质净化 有机物分解菌、藻类生长抑制剂 9.8×109 5~45 5)沉水植物群落构建。沉水植物是预防和治理水体富营养化工作的重要内容之一[18],其改善河湖水生态系统的作用机制可分为自身净化作用、生态改善作用、生物载体作用 3 个层面。本工程主湖区内种植的沉水植物选用武汉地区本土品种。被考察沉水植物品种的净化能力及品种对周边环境的适应能力如表2所示。由表2可以看出,穗状狐尾藻株高较高,不适用于金湖水深较浅(平均水深1.5~2.0 m)的情况;微齿眼子菜、金鱼藻冬季休眠枯萎,不能满足本工程对沉水植物“四季兼顾”的要求,且金鱼藻不耐光,强光条件下可导致其死亡,而微齿眼子菜净水能力相对较差,因此不予考虑;苦草和轮叶黑藻在净水能力、对金银湖环境的适应性上均满足要求。考虑到苦草景观效果较好,本工程拟在湖的近岸区域种植苦草,在湖的深水区内种植轮叶黑藻。具体种植步骤:湖底高程17.30 m以上的区域种植苦草,种植面积754 823 m2;湖底高程17.30~17.10 m的区域种植轮叶黑藻,种植面积151 685 m2;根据湖泊地形条件,适当搭配少量微齿眼子菜、马来眼子菜。

表 2 沉水植物性能指标比选Table 2. Comparison and selection of performance indexes of submerged plants植物 种植水深/m 适宜水温/℃ 株高/cm 适光性 冬季生长情况 TN去除率/% TP去除率/% 苦草 0.5~2 10~30 20~180 喜强光 冬季生长慢 72.0±3.2 58.5±2.7 轮叶黑藻 1~3 15~30 40~80 喜强光,对弱光有较好适应性 冬季生长慢 83.1±4.5 70.8±3.5 金鱼藻 0.5~3 10~30 40~150 喜弱光,强光可导致死亡 枯萎,次年萌发 79.3±4.0 67.7±3.2 穗状狐尾藻 0.2~1 10~20 100~250 喜强光 冬季生长慢 68.9±2.7 52.3±2.8 微齿眼子菜 0.5~0.15 10~20 10~30 喜强光 冬季枯萎,次年通过根状茎生长 63.8±3.1 49.2±3.1 现场实践表明,70%的覆盖度可迅速实现沉水植被竞争优势的形成,是实现水体生态环境快速改善并长期维持的有效技术措施。根据相关研究[30],沉水植被覆盖度超过30%时,才有显著的环境学效应,水质才能得到初步改善,但水质还不能稳定达标;水生植被覆盖度达到70%时,才有显著的生态学效应,湖泊生态系统可维持长期健康稳定。同时,参考武汉地区相关湖泊水生态修复的成功案例[31],为实现湖泊的持续健康稳定达标,确定本工程按约70%水域面积规模种植沉水植物,在有效改善湖泊水质的同时,为多种生物提供生存环境,待后期生态系统稳定后,沉水植物自然蔓延生长。

4. 生态修复效果

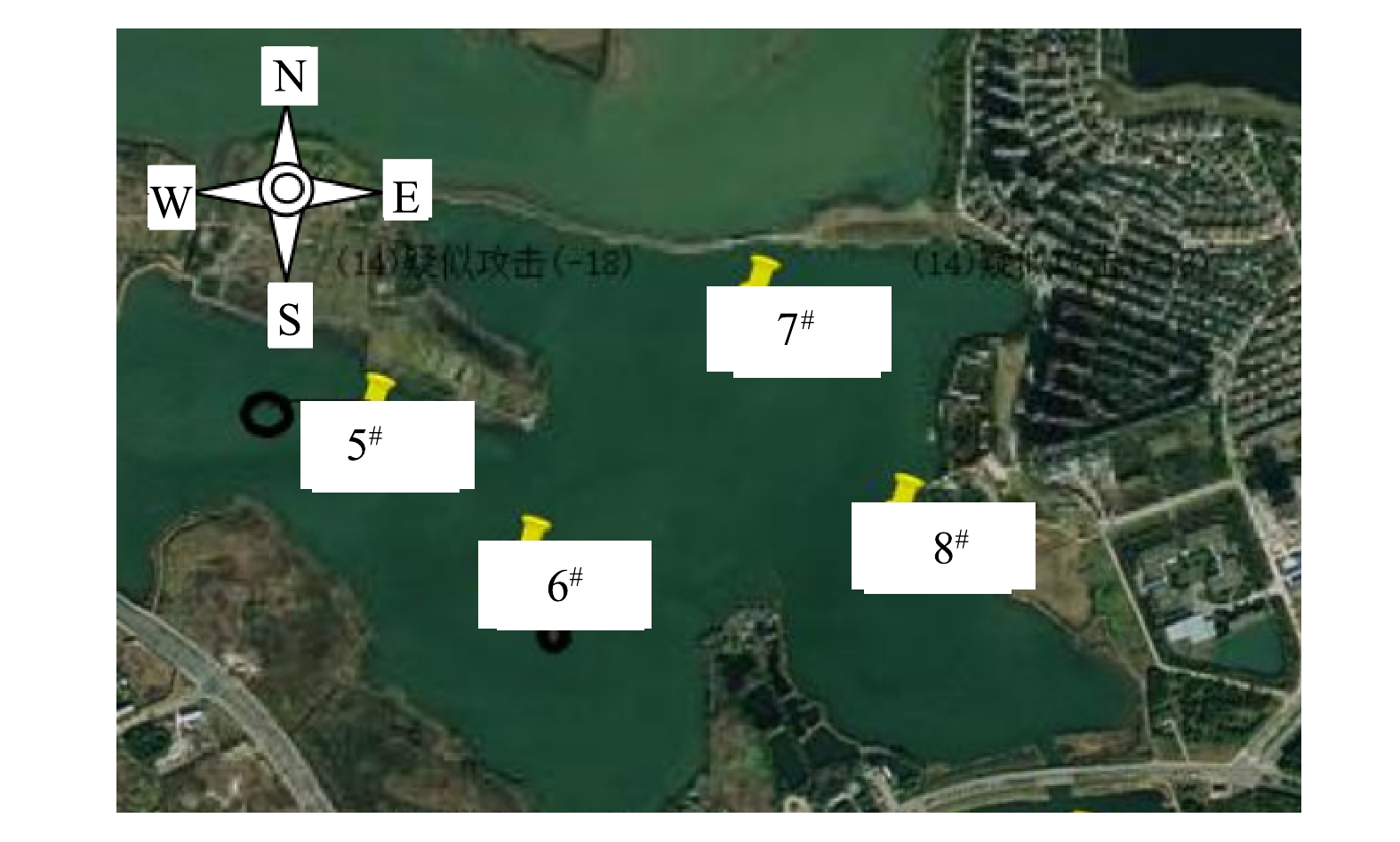

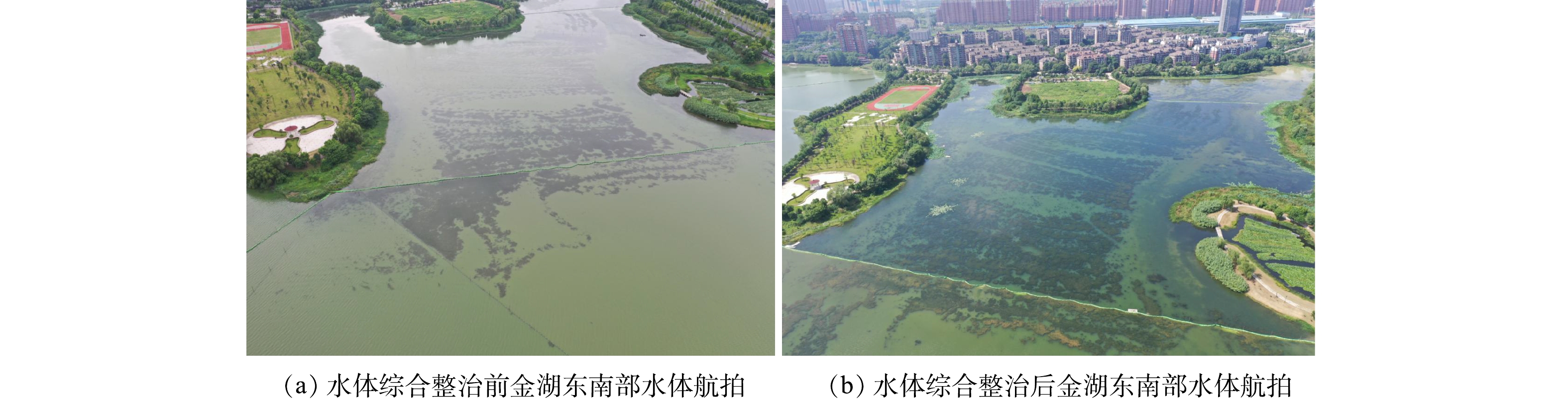

通过湖泊形态控制、点源污染控制、面源污染控制、内源污染控制、水生态修复等治理修复措施,金湖目前透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮各项水质指标均低于《城市黑臭水体整治工作指南》[32]中的轻度黑臭标准限值。对图9所示的监测点位进行了取样检测,结果如表3所示。由表3可以看出,各监测点位的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷指标均达到地表水环境质量标椎(GB 3838-2002) Ⅲ类水标准。金湖综合整治效果显著,并在中央环保督察组巡视反馈重点整治湖泊水质变化报告中,金湖水质被评为“好转”等级。由图10可以看出,金湖水体透明度显著改善,沉水植物面积扩大明显,初步构成了水下森林体系,初步完成了水生态修复。

表 3 2021年11月金湖监测点水质情况Table 3. Water quality of Jinhu monitoring points in November 2021监测点位 化学需氧量/(mg·L−1) 氨氮(以N计)/(mg·L−1) 总氮/(mg·L−1) 总磷/(mg·L−1) 5# 14 0.44 0.61 0.05 6# 10 0.353 0.56 0.05 7# 15 0.662 0.88 0.05 8# 13 0.541 0.75 0.04 Ⅲ类标准限值 ≤20 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 5. 结论

1)通过分析金湖形态、水质、底质及其周边环境的特点,得出金湖黑臭水体成因主要包括形态割裂、点源污染、面源污染、内源污染、水生态系统紊乱5个方面。

2)采取点源、面源、内源同步控制以及边治理边修复的方法,在不进行大规模清淤、不扰动水体情况下可改善金湖水体生态系统。

3)在采取湖泊形态控制、点源污染、面源污染、内源污染及沉水植物群落构建5种生态修复措施后,金湖水质得到明显改善,达到地表水环境质量标椎(GB 3838-2002) Ⅲ类水标准。在中央环保督察组巡视反馈重点整治湖泊水质变化报告中,金湖水质被评为“好转”等级。

-

[1] Regan Murray. Water and homeland security: An introduction. Journal of Contemporary Water Research and Education,2004,129(10):1-2 [2] 国家环境保护部. 2009年中国环境状况公报,2010 [3] 刘起峰,刘菲,李涛,等. 密云水源水的预臭氧化及强化常规处理研究.环境工程学报,2007,1(1):14-18 Liu Qifeng,Liu Fei,Li Tao,et al. Combined preozonation and enhanced conventional treatment for raw water of Miyun reservoir. Chinese Journal of Environmental Engineering,2007,1(1):14-18(in Chinese) [4] 原盛广,王东红,马梅,等. 自来水厂不同净水工艺对持久性有机物的去除效果试验研究.环境工程学报,2008,2(5):586-590 Yuan Shengguang,Wang Donghong,Ma Mei,et al. Assessment on removal effect of different advanced treatment techniques in waterworks. Chinese Journal of Environmental Engineering,2008,2(5):586-590(in Chinese) [5] 陈小春,陈艺韵,杨洁,等. 生物预处理/常规与常规工艺处理西江原水的对比.环境工程学报,2011,5(7):1477-1480 Chen Xiaochun,Chen Yiyun,Yang Jie,et al. Comparison between biological pre-treatment with conventional treatment and conventional treatment for Xijiang source water. Chinese Journal of Environmental Engineering,2011,5(7):1477-1480(in Chinese) [6] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法(第4版). 北京:中国环境科学出版社,2002 [7] 国家环境保护总局. 地表水环境质量标准(GB3838-2002) [8] 姜登岭,薄国柱,倪国葳,等. 常规处理工艺对饮用水中有机物的去除.河北理工学院学报,2006,28(3):130-134 Jiang Dengling,Bo Guozhu,Ni Guowei,et al. Removal of natural organic matter (NOM) in drinking water by conventional treatment process. Journal of Hebei Institute of Technology,2006,28(3):130-134(in Chinese) [9] 刘文飞,张玉先. 水处理常规工艺对原水水质变化的适应性.净水技术,2005,24(5):52-56 Liu Wenfei,Zhang Yuxian. Adaptability of the conventional water treatment processes' performance to the changes of raw water quality. Water Purification Technology,2005,24(5):52-56(in Chinese) [10] 张自杰.给水工程(第4版).北京:中国建筑工业出版社,2000 [11] 石明岩,崔福义,张海龙,等. 给水处理常规工艺除污染特性及混凝剂的优化.哈尔滨工业大学学报,2002,34(6):762-766 Shi Mingyan,Cui Fuyi,Zhang Hai1ong,et al. Pollutants removal by conventional drinking water treatment technique and optimal selection of coagulant. Journal of Harbin Institute of Technology,2002,34(6):762-766(in Chinese) [12] Ganjidoust H., Tatsuni K.,Wada S., et al. Role of peroxides and chitosan in removing chlorophenols from aqueous solution. Wat. Sci. Tech.,1996,34(10):151-159 [13] 姜登岭,张晓健. 饮用水中的磷及其在常规处理工艺中的去除.环境科学学报,2004,24(5):796-801 Jiang Dengling,Zhang Xiaojian. Phosphorus in drinking water and its removal in conventional treatment process. Acta Scientiae Circumstantiae,2004,24(5):796-801(in Chinese) [14] 徐国想,阮复昌. 铁系和铝系无机絮凝剂的性能分析.重庆环境科学,2001,23(3):52-56 Xu Guoxiang,Ruan Fuchang. Performance analysis of iron-based and AI-based inorganic flocculants. Chongqing Environmental Science,2001,23(3):52-56(in Chinese) [15] 王红斌,杨敏,唐光阳,等. 聚合氯化铝的混凝除磷性能研究.化学世界,2004,(1):7-10 Wang Hongbin,Yang Min,Tang Guangyang,et al. Study on phosphorus removal by polyaluminum chloride. Chemical World,2004,(1):7-10(in Chinese) [16] 邢伟,黄文敏,李敦海,等. 铁盐除磷技术机理及铁盐混凝剂的研究进展.给水排水,2006,32(2):88-91 Xing Wei,Huang Wenmin,Li Dunhai,et al. Ferric salts for phosphorus removal and flocculants. Water & Wastewater Engineering,2006,32(2):88-91(in Chinese) -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2420

- HTML全文浏览数: 1574

- PDF下载数: 1064

- 施引文献: 0

下载:

下载: