可拆卸式矿化垃圾生物反应床处理电厂柠檬酸酸洗废水研究

Treatment of citric acid cleaning wastewater from power plant with an assembled mineralized refuse bio-reaction-bed

-

摘要: 在实验室和现场对电厂柠檬酸酸洗废水进行生石灰前处理和后续可拆卸式三级矿化垃圾生物反应床的生物处理,主要研究了以往采用矿化垃圾反应床处理废水未涉及的反应床级数对废水处理效果的影响,比较了现场试验和实验室试验中的废水处理效果,并探讨了其原因。试验结果表明,本研究中的矿化垃圾反应床的适宜级数为3,第一级反应床的贡献最大,无论是实验室试验还是现场试验,采用本法处理电厂柠檬酸酸洗废水,均可使废水COD达到一级排放标准。Abstract: Citric acid cleaning wastewater from power plant was pretreated with calcium oxide and then treated with a three-layer mineralized refuse bio-reaction-bed which could be disassembled in laboratory and field test, the effect of the bio-reaction-bed layer number on the treatment efficiency was studied. The wastewater treatment efficiencies in laboratory and field tests were compared, and the reasons were discussed. It is shown that the optimal number of bio-reaction-bed layer is three, the contribution to wastewater treatment of the first layer is the largest, the effluent quality both in laboratory test and in field test could measure up to the wastewater COD discharge standard.

-

在我国南方地区污水厂碳源总量偏低的情况下,采用全流程生物系统改造传统二级处理的方式对总氮和总磷削减的空间有限[1],难以达到日益严格的排放标准。在原处理工艺后增设合适的处理单元,进一步去除污水厂二级处理出水中的氮、磷和悬浮物,是目前污水深度处理面临的重要问题。采用常规的“混凝+沉淀+过滤”的物化处理工艺对磷和悬浮物(SS)有较好的去除效果,但对进水SS质量浓度要求严格,对硝酸盐氮(

NO−3 本研究将二级处理出水的脱氮、除磷和去除SS融于一体,通过降低滤层厚度和选用生物附着性能良好的轻质滤料,研发设计了一种新型生物膜滤池设备。该生物膜滤池通过滤料表面所附着的生物膜进行反硝化作用来达到脱氮的目的[4]。微絮凝过滤的特点是在滤池中投加多价金属离子盐,从而将絮凝作用与沉淀过程集为一体[5],进行高效化学除磷。以生物膜脱氮技术融合微絮凝除磷工艺,可同步去除二级处理出水中残留的TN、总磷(TP)和SS。本研究以福州某城镇污水处理厂二级处理的出水为对象,在厂内搭设新型生物膜-微絮凝滤池,开展了生产性实验研究,对比研究了新型生物膜-微絮凝滤池与污水厂现有深度处理采用的组合工艺在污染物去除效果、反冲洗参数、处理成本和外排水对受纳水体的环境影响等,以期为新型生物膜-微絮凝滤池的工程化应用提供参考。

1. 材料与方法

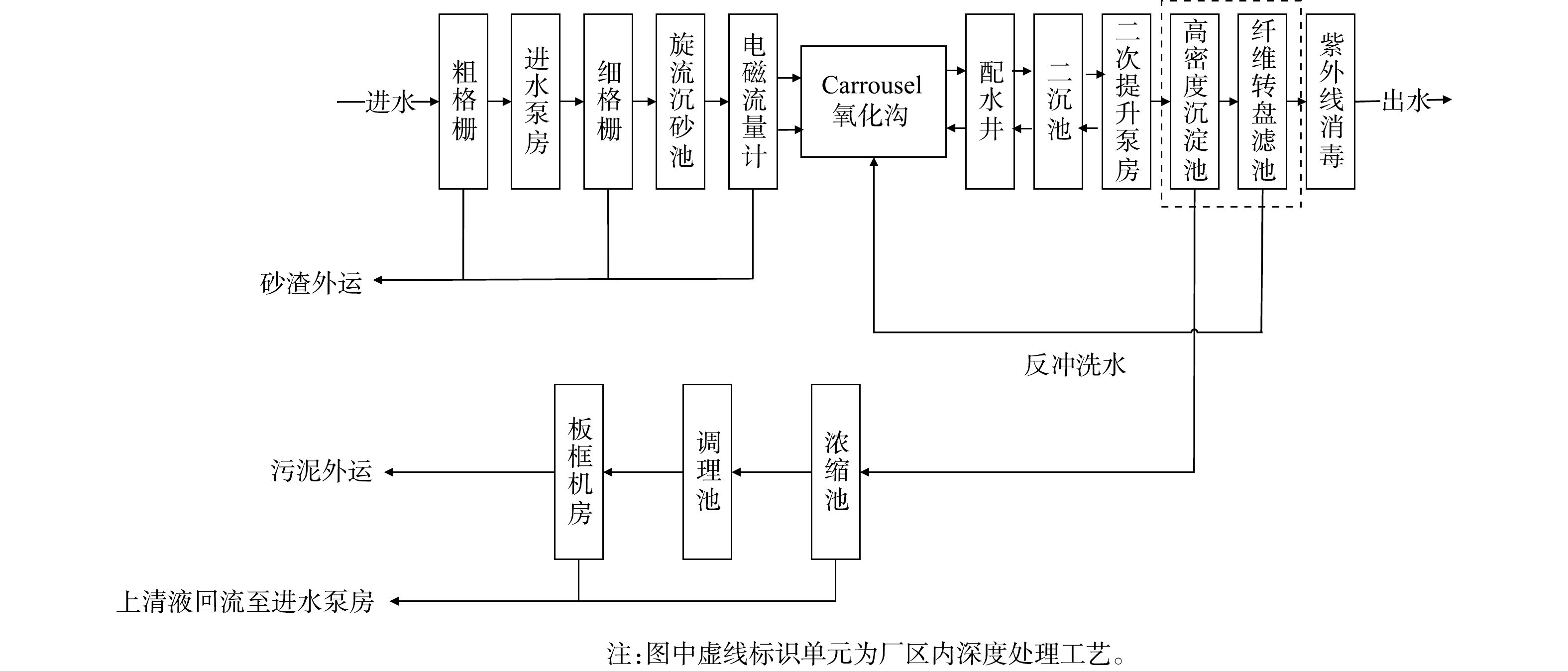

1.1 污水厂现有处理工艺

所研究的污水处理厂现有处理工艺流程见图1。高密度沉淀池通过在混合区投加混凝剂和絮凝剂,使药剂与原水充分混合,沉淀去除水中的正磷酸盐(

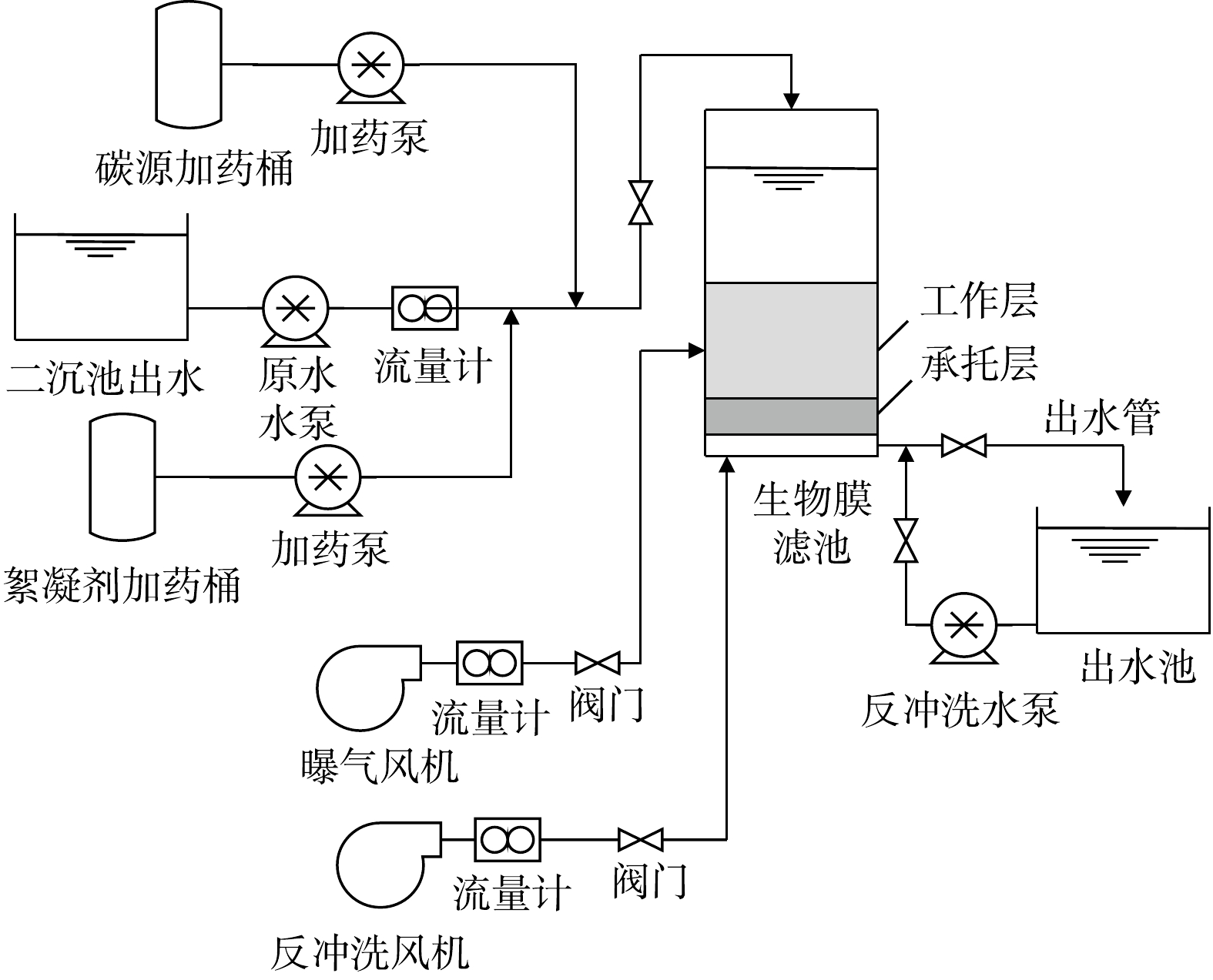

PO3−4 1.2 新型生物膜-微絮凝滤池装置

实验装置示意图见图2,装置主体为反硝化生物膜滤池,附属设施包括碳源投加系统、除磷投药系统、反冲洗系统和自动控制系统。新型生物膜-微絮凝滤池为下向流,滤池长2.2 m,宽1.1 m,总高5.0 m,自上而下分别为自由水层、工作层、承托层和配水层,高度分别为1.0~1.5、1.0~1.5、0.3和0.2 m。日处理设计规模120 m3·d−1,水力停留时间(HRT) 1.0~1.2 h。滤料层由工作层和承托层组成,工作层滤料采用圆形陶粒,粒径为5~10 mm;承托层滤料为卵石,粒径为30~50 mm。滤池的进水、出水、反冲洗及压缩空气通过可编程序逻辑控制器(programmable logic controller,PLC)实现自动化控制,可调节加药量、反冲洗强度、曝气量等运行参数。二沉池出水经提升泵由滤池顶部的配水堰进入滤池,经过浅层陶粒滤床的生物脱氮和微絮凝作用去除水中的TN、TP和SS。

1.3 实验水质与测试方法

福州某城镇污水处理厂二沉池出水的主要水质指标为:化学需氧量(COD) 12~23 mg·L−1,TN质量浓度7.8~15.5 mg·L−1,

NO−3 NH+4 PO3−4 实验中COD值采用快速消解分光光度法测定,TN质量浓度采用碱性过硫酸钾分光光度法测定,

NO−3 NH+4 PO3−4 1.4 新型生物膜滤池的启动

新型生物膜滤池的启动采用好氧池的活性污泥进行接种培养,取100 L活性污泥,将原水与污泥充分混合后注入滤池,淹没最高处滤料水深达到0.5 m后,打开底部曝气装置,以曝气6 h静置6 h为1个周期,持续2 d,后放空滤池,进行第2次挂膜,重复上述操作。第5天开始逐渐增加负荷进行连续流培养,碳源投加量由30 mg·L−1增加至50 mg·L−1。从运行第5天开始对进、出水中COD、TN、TP和

NO−3 1.5 对比实验

新型生物膜-微絮凝滤池与组合工艺2套系统在相同的进水情况下进行对比实验。新型生物膜-微絮凝滤池系统采用连续进出水模式运行,HRT为1.0~1.2 h,聚合氯化铝(PAC)投加量为3~6 mg·L−1,乙酸钠(CH3COONa)投加量为25~40 mg·L−1,反应器内混合液的pH维持在6.7~7.5。组合工艺系统的PAC投加量为8 mg·L−1,聚丙烯酰胺(PAM)投加量为0.4 mg·L−1。

在取样口处每24 h采集1次样品,分别测定新型生物膜-微絮凝滤池与组合工艺2套系统进出水中TP、

PO3−4 NO−3 NO−3 1.6 宏基因组微生物分类测序

样品的预处理:对于组合工艺中的污泥,取新鲜的污泥放入灭菌过的50 mL离心管中,在3 000 r·min−1条件下离心15 min,舍弃上清液,留下底部污泥,分装至灭菌过的1.5 mL离心管中,每份0.5~2 g,放入-20 ℃保温箱中冷冻保存。对于新型生物膜-微絮凝滤池中的滤料样品,取5~10 g滤料置于装有磷酸缓冲盐溶液(PBS缓冲液)的锥形瓶中,放入恒温振荡器中,调节温度为10~15 ℃,在200 r·min−1条件下振荡30~60 min,使生物膜完全脱落,将振荡后的液体经2层无菌纱布过滤掉大颗粒杂质,吸取过滤后的液体用0.22 μm的硝酸纤维素滤膜进行抽滤,过滤后的滤膜放入事先灭菌过的50 mL离心管中保存,液氮速冻15 min后,转移至-20 ℃保温箱中保存。样品预处理后统一寄至第3方检测机构代为测试。

测序中采用试剂盒(E.Z.N.ATM Mag-Bind Soil DNA Kit)提取所有样品的DNA,在聚合酶链式反应(PCR)时采用试剂盒(Qubit3.0)确定反应时DNA的应加量,对16S rDNA基因的V3~V4区域进行PCR扩增,引物的序列采用341F (CCCTACACGACGCTCTTCCGATCTG(barcode)CCTACGGGNGGCWGCAG)和805R (GACTGGAGTTCCTTGGCACCCGAGAATTCCAGACTACHVGGGTATCTAATCC)。经2轮PCR扩增后将产物回收纯化,在Illumina MiSeq测序平台进行高通量测序。

1.7 综合污染指数评价模型

综合污染指数评价模型是我国环保部门普遍采用的水质评价模型[8],利用该模型计算得出的数值代表水体的综合污染程度,综合污染指数的数值越大,说明对受纳水体的污染程度越严重。水质单项污染指数根据式(1)计算,综合污染指数的数值是在单项污染指数的基础上计算得到的,其计算方法选择内梅罗污染指数(式(2))[9]。

Pi=CiSi (1) 式中:

Pi Ci Si P=√(Pimax)2+(1n∑ni=1Pi)22 (2) 式中:P为综合污染指数;

Pimax n 2. 结果与讨论

2.1 主要污染物去除效果对比

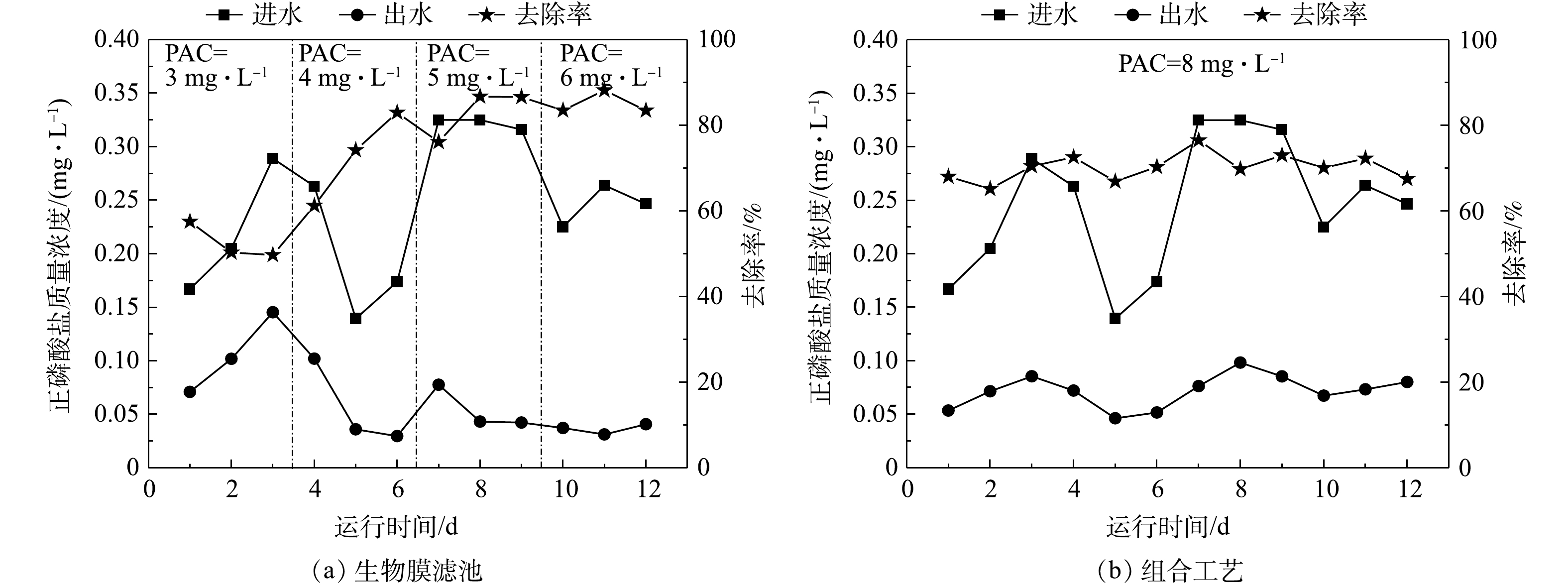

1)总磷、正磷酸盐和悬浮物去除效果对比。新型生物膜-微絮凝滤池工艺与组合工艺对TP、

PO3−4 PO3−4 PO3−4 PO3−4 PO3−4 PO3−4 二级处理后的尾水中

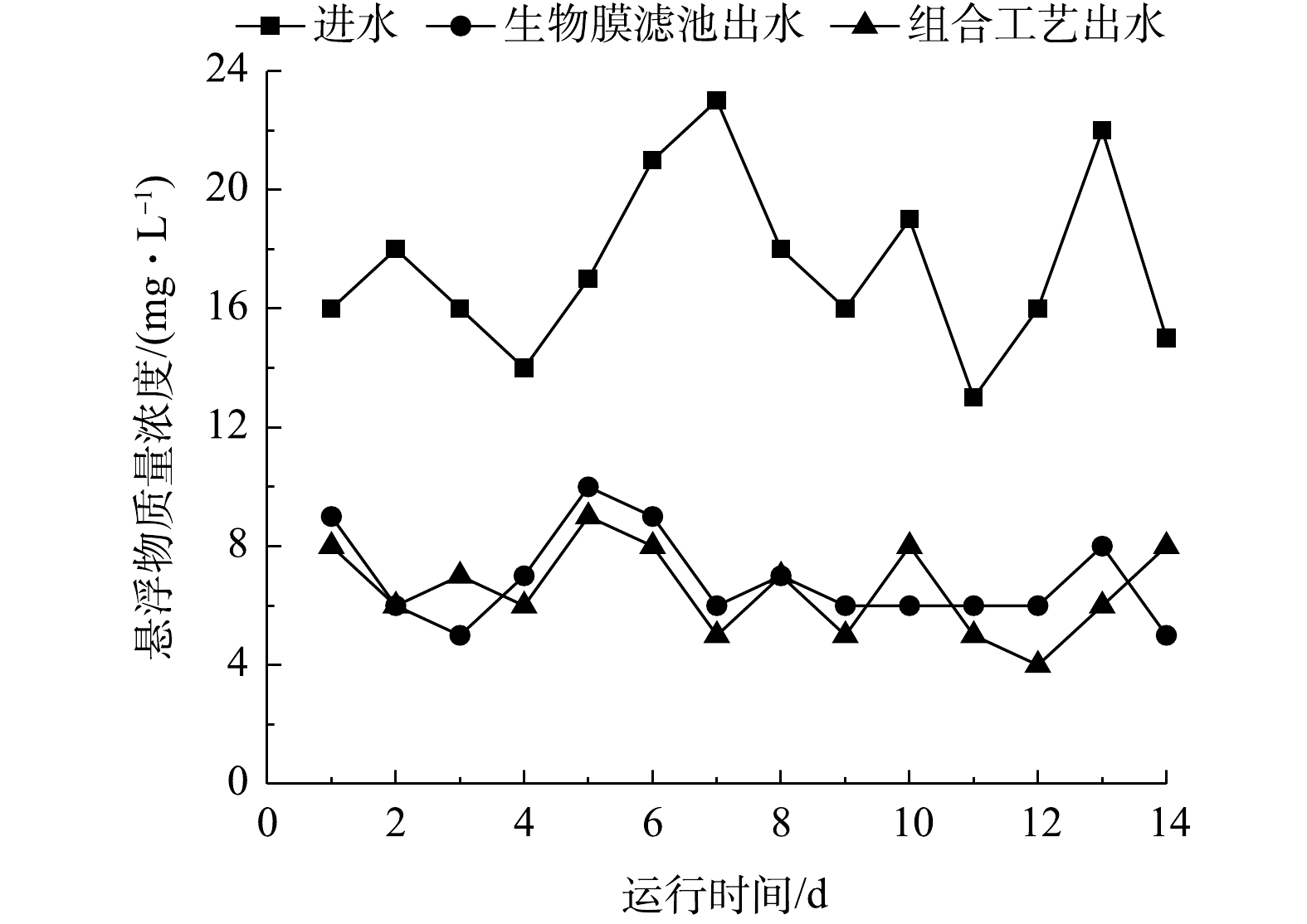

PO3−4 PO3−4 PO3−4 PO3−4 PO3−4 对比新型生物膜-微絮凝滤池工艺与组合工艺对SS的去除情况,结果见图5。由图5可知,进水SS质量浓度为14~23 mg·L−1,新型生物膜-微絮凝滤池的出水SS质量浓度为5~8 mg·L−1,组合工艺的出水SS质量浓度为4~7 mg·L−1。经新型生物膜-微絮凝滤池处理后的出水澄清透明,对SS处理效果良好,与现有污水处理厂深度处理后出水中的SS质量浓度相近,稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[11]的一级A(10 mg·L−1)的限值要求。

纤维转盘滤池虽然对SS有着较好的去除能力,但要求进水中的SS质量浓度不宜过高[12],否则将引起纤维转盘滤池内水头损失的上升,造成频繁的反冲洗。而新型生物膜-微絮凝滤池依靠陶粒过滤介质对悬浮物质进行截留,由于陶粒滤料孔隙率高达50%~55%,截污能力强,大幅延长了滤池反冲洗周期,对进水悬浮物的冲击负荷适应能力较强。

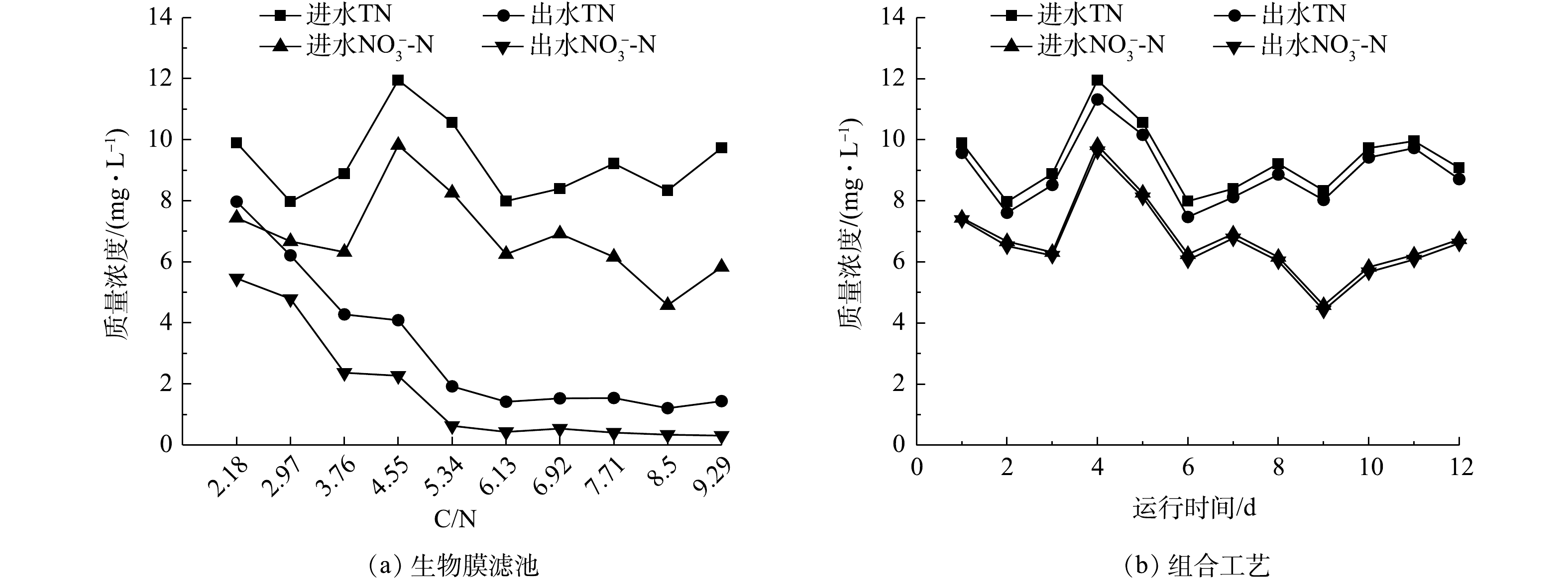

2)总氮、硝态氮去除效果对比。新型生物膜-微絮凝滤池工艺与组合工艺对TN、

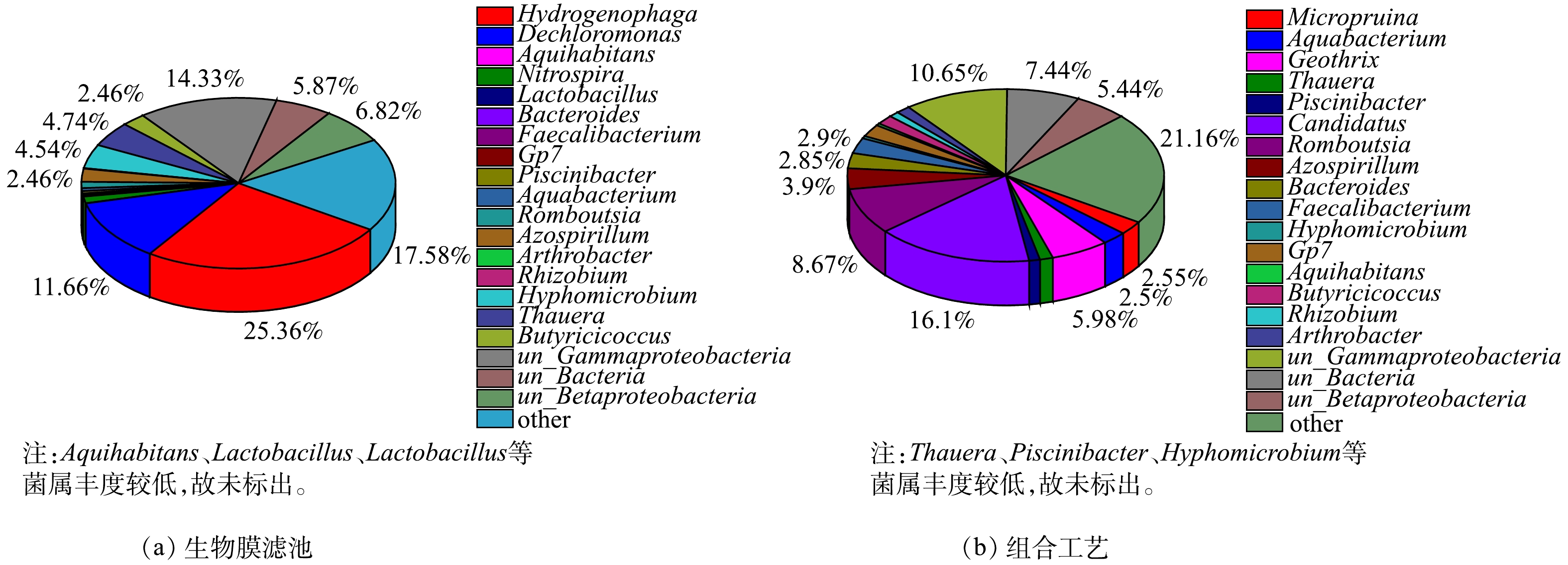

NO−3 NO−3 NO−3 NO−3 NO−3 NO−3 NO−3 采集进水C/N=5.3~5.4∶1及PAC投加量为5 mg·L−1条件下生物膜-微絮凝滤池稳定运行期间的滤料样品以及浓缩池中组合工艺排出的污泥进行宏基因组微生物分类测序,分析结果见图7和图8。由图7(a)可知,滤料表面微生物在门水平主要包括:变形菌门(Proteobacteria)75.07%、拟杆菌门(Bacteroidetes)5.38%、酸杆菌门(Acidobacteria)3.60%、厚壁菌门(Firmicutes)2.93%、放线菌门(Actinobacteria)2.76%、硝化螺旋菌门(Nitrospirae)2.71%、绿弯菌门(Chloroflexi)2.66%。由图7(b)可知,组合工艺外排污泥中微生物在门水平主要包括变形菌门(Proteobacteria)42.06%、厚壁菌门(Firmicutes)22.07%、拟杆菌门(Bacteroidetes)20.27%、放线菌门(Actinobacteria)4.54%、酸杆菌门(Acidobacteria)3.04%、绿弯菌门(Chloroflexi)2.20%。

由图8(a)可知,滤料表面微生物在属水平主要包括噬氢菌属(Hydrogenophaga)25.36%、脱氯单胞菌属(Dechloromonas)11.66%、陶厄氏菌属(Thauera)4.74%、生丝微菌属(Hyphomicrobium)4.54%、固氮螺菌属(Azospirillum)2.46%、丁球菌属(Butyriccoccus)2.46%。由图8(b)可知,组合工艺外排污泥中微生物在属水平主要包括罗姆布茨菌属(Romboutsia)8.67%、地发菌属(Geothrix)5.98%、固氮螺菌属(Azospirillum)3.90%、粪杆菌属(Faecalibacterium)2.90%、拟杆菌属(Bacteroides)2.85%。

从门水平分析,新型生物膜-微絮凝滤池中丰度最高的为变形菌门(Proteobacteria),其次为拟杆菌门(Bacteroidetes)和酸杆菌门(Acidobacteria)。根据文献报道[13],大多数硝化菌与反硝化菌归属于变形菌门,说明生物膜-微絮凝滤池内的缺氧环境适合变形菌的生长。从属水平分析,滤料表面微生物中的反硝化菌属主要包括2个优势菌属(噬氢菌属(Hydrogenophaga)[14]、脱氯单胞菌属(Dechloromonas)[15])和3个非优势菌属(陶厄氏菌属(Thauera)[16]、固氮螺菌属(Azospirillum)[17]、生丝微菌属(Hyphomicrobium)[18]),这几类菌属均已被证实与反硝化作用密切相关。而在组合工艺外排的污泥中,所能检测到的硝化菌属与反硝化菌属丰度较低,因此,组合工艺中不具备生物脱氮的条件。

2.2 运行方式和成本对比

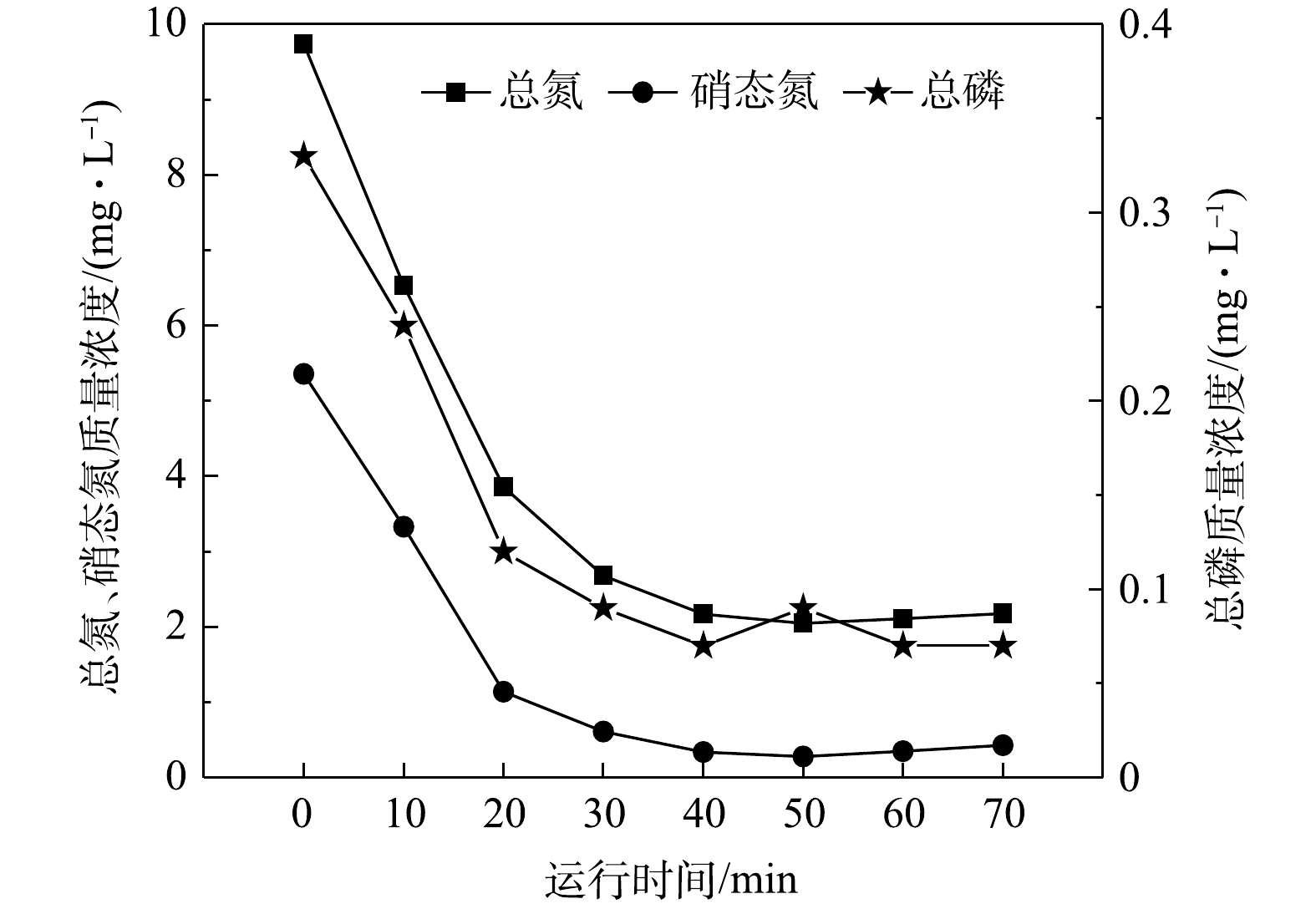

1)反冲洗对比。图9为新型生物膜-微絮凝滤池反冲洗后出水污染物质量浓度随时间的变化。0 min代表反冲洗刚结束的出水情况,此时出水水质最差;反冲洗后0~20 min内,污染物质量浓度逐渐下降,且在40 min时滤池恢复至稳定运行期的高效处理水平。其原因是:滤池为下向流,反冲洗作用是自下而上将滤池中的颗粒物质及老化脱落的生物膜排出滤池,对于滤池中上部的微生物群落影响较小,利于反冲洗后迅速恢复滤池的高效处理能力。反冲洗结束后40 min内,即可恢复至出水TN质量浓度<2.5 mg·L−1、

NO−3 2组工艺的反冲洗参数对比情况见表1。新型生物膜-微絮凝滤池的反冲洗方式采用气冲-气水联合冲洗-水冲,冲洗时间分别为2~4、4~6、5~8 min,反冲洗总时长约为15 min。纤维转盘滤池在过滤过程中由于滤布上悬浮物质的积聚,过滤阻力增加,滤池内水位逐渐上升。反冲洗作用可使滤布恢复纳污容量,降低了滤布内外的压差。纤维转盘滤池反冲洗频率高,反冲洗后即可恢复处理能力。新型生物膜-微絮凝滤池与纤维转盘滤池相比,反冲洗周期长,反冲洗能耗低,单次反冲洗废水率低。

表 1 2组工艺反冲洗参数对比Table 1. Comparison of backwash parameters of two sets of processes工艺名称 气冲洗强度/(L·(s·m2)−1) 水冲洗强度/(L·(s·m2)−1) 反冲洗时间/min 反冲洗周期/h 单次反冲洗废水率/% 新型生物膜-微絮凝滤池 10~15 5~10 15 168 0.69~0.91 纤维转盘滤池 — 30~40 1~2 1~2 1.23~1.64 2)处理成本对比。新型生物膜-微絮凝滤池协同脱氮除磷时PAC最适宜投加量为5 mg·L−1,组合工艺中PAC和PAM的最适宜加药量分别为8 mg·L−1及0.4 mg·L−1。新型生物膜-微絮凝滤池中PAC药剂费为0.009元·m−3,外加乙酸钠作为碳源进行反硝化作用,乙酸钠费用为0.11元·m−3,则总药剂费为0.119元·m−3,电耗估计约为0.088元·m−3,水处理费用约为0.207元·m−3。组合工艺中PAC药剂费为0.014元·m−3,PAM药剂费为0.001 08元·m−3,总药剂费为0.016元·m−3,电耗估计约0.230元·m−3,水处理费用约为0.246元·m−3。

新型生物膜-微絮凝滤池在PAC投加量上要少于组合工艺,但生物膜滤池需要外加碳源来保障TN的去除,从而增加碳源投加的成本;在电耗方面,生物膜-微絮凝滤池仅需较低的电耗就能维持正常的运转;在处理费用上,新型生物膜-微絮凝滤池较组合工艺低0.039元·m−3。

2.3 外排水对受纳水体的环境影响对比

新型生物膜-微絮凝滤池与组合工艺的出水水质见表2。单看表2的出水指标,虽然2组工艺处理后的出水均能达到一级A排放标准,但是污染程度存在差异,无法判断2组工艺出水对受纳水体的环境影响。为此,引入综合污染指数评价模型进一步深入分析,用于衡量2组工艺出水水质的污染程度,分析其对受纳水体的环境影响。

表 2 2组工艺处理后的出水水质Table 2. Effluent water quality after two sets of processes treatmentmg·L−1 工艺名称 COD TN TP NH+4 SS 新型生物膜-微絮凝滤池 17~22 1.6~2.2 0.05~0.1 0.5~0.8 5~8 组合工艺 14~18 7.2~8.5 0.1~0.2 1.2~1.8 4~7 研究选取5项指标作为评价因子(COD、SS、TN、TP和

NH+4 Si NH+4 Pimax 表 3 综合污染指标评价分级Table 3. Comprehensive pollution index evaluation classificationP 级别 水质现状阐述 P<0.8 合格 各项指标基本符合标准 0.8≤P≤1.0 基本合格 少数指标超过标准 1.0<P≤2.0 污染 多项指标超过标准 P>2.0 重度污染 部分项目指标超过标准限值数倍 依据表3进行综合污染指标评价分级,新型生物膜-微絮凝滤池工艺处理后的出水属于合格级别,各项水质指标能达到相应的功能标准。虽然组合工艺出水的各项指标均在一级A的标准范围内,但组合工艺出水中TN质量浓度高于《地表水环境质量标准》中V类水体TN标准值的数倍,导致最终计算得到的综合污染指数>2.0,其外排水对受纳水体存在严重污染。

3. 结论

1)新型生物膜-微絮凝过滤的出水TP质量质量浓度≤0.1 mg·L−1、

PO3−4 PO3−4 2)新型生物膜-微絮凝滤池采用浅层陶粒滤床,陶粒滤料孔隙率高达50%~55%,截污能力强,大幅延长了滤池反冲洗周期,对进水悬浮物的冲击负荷适应能力强。新型生物膜-微絮凝滤池工艺的处理成本仅为0.207元·m−3,较组合工艺低0.039元·m−3。

3)新型生物膜-微絮凝过滤的出水水质对受纳水体的环境影响小,综合污染指数仅为0.731,远小于组合工艺的2.734。

-

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 1681

- HTML全文浏览数: 817

- PDF下载数: 1020

- 施引文献: 0

下载:

下载: