间歇式运行对人工湿地处理富营养化湖水的影响

Influence of the conditions of batch flow on treating eutrophicated

-

摘要: 针对五里湖富营养化水体,进行了中试规模人工湿地间歇式运行与连续式运行处理效果的比较研究,现场试验采用0.8 m3/m2·d的水力负荷。研究表明,采用间歇进水方式增强了人工湿地的复氧能力,出水溶解氧(DO)含量为2.6~4.5 mg/L,较连续进水方式平均提高了51.06%。间歇式进水对TN和NH+4-N的去除影响较大,与连续进水方式相比去除率分别提高了51.5%和30.5%;而对NO3-N、TP和CODMn的去除影响较小。采用间歇式运行TN的出水浓度较连续式运行稳定,受季节变化和进水浓度的影响较小,出水浓度<2 mg/L;而间歇式运行对TP和CODMn出水浓度的稳定性影响不大。Abstract: The comparison research of the vertical flow wetland (VFW)to treat lake Wulihu water under the batchflow and continueflow conditions was carried out. The research indicated that under the condition of pilot scale and the hydraulic loading rates was 0.8 m3/m2·d, the capacity of oxygen exchange had been enhanced greatly, which the DO of the tidesflow was 2.6~4.5 mg/L outdid the continueflow 51.06%.The effect on the removal rates of TN and NH+4-N was greater than the removal rates of the NO3-N, CODMn and TP. The removal rates of TN and NH+4-N outdid the continueflow system 51.5% and 30.5% respectively. The outflow of TN concentration with the batchflow was steady compare to the continueflow, and the outflow concentration of the TN was less than 2 mg/L. It was less effect on the stability of outflow of the concentration of the TP and CODMn.

-

Key words:

- VFW /

- batchflow /

- continueflow /

- constructed wetland /

- eutrophicated lake

-

农村污水治理是我国环境整治提升的重要内容。 目前,农村地区人口分布分散,收集处理规模小、水量水质波动大等因素制约了农村污水的治理。而因水量波动带来水力停留时间 (HRT) 的变化,会导致农村污水处理效果不佳。在污水治理过程中,曝气系统始终是最重要的能耗环节,占总能耗的50%~70%[1]。为保证出水水质达标,我国污水处理工艺存在设计曝气量远大于实际需求量[2],且因曝气控制不理想会导致处理成本增加。

为降低曝气环节的能耗,国内外研究者在溶解氧调控方面做了不少研究。史彦伟等[3]通过控制AAO好氧池DO,即保证出水水质又使其曝气电耗降低了14.6%。周光明等[4]以溶解氧和氧化还原电位作为调控对象,研究曝气策略,以达到节能降耗的目标。付昆明等[5]采用间歇曝气的方式控制DO,实现短程硝化。LI等[6]提出了DO和ORP的一阶导数作为硝化反硝化SBR的过程控制参数,出水氨氮去除率为97%,亚硝酸盐积累率 (Nitrite accumulation rate,NAR) 达到98%。此外,低氧条件将大大降低污水处理的运行能耗。现阶段已有研究提出在低溶解氧条件下,污水处理系统也可以很好的脱氮。赵婷婷等[7]以低DO ( (0.4±0.1) mg·L−1) ,模拟处理农村生活污水,使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。吴方磊等[8]在长期低 DO 调控策略运行下,提升了脱氮效能,节省了运营成本。KEENE等[9]发现极低的DO (低于0.2 mg·L−1) 亦可维持微生物的硝化作用。从氧半饱和常数和硝化能力来看,低DO条件下培养的硝化菌群落比高DO条件下培养的硝化菌群落更具氧亲和力[10]。为实现减污降碳的目标,应针对水量波动引起的DO不平衡解决污水处理水质难以达标的问题。

由于DO影响氧传质驱动力和微生物呼吸[10],为掌握好氧池的需氧量与供氧量平衡,可将其作为反映生物系统状态的参数。DO的连续监测较为便捷,且DO值有助于了解生物系统的环境,本课题组尝试探究长/短HRT交替运行的模式下AAO污水处理系统在一个周期内DO变化,在保障出水水质的前提下,摸索DO调控策略,以期实现污水处理的稳定达标和节能降耗。

1. 材料与方法

1.1 实验装置与运行方法

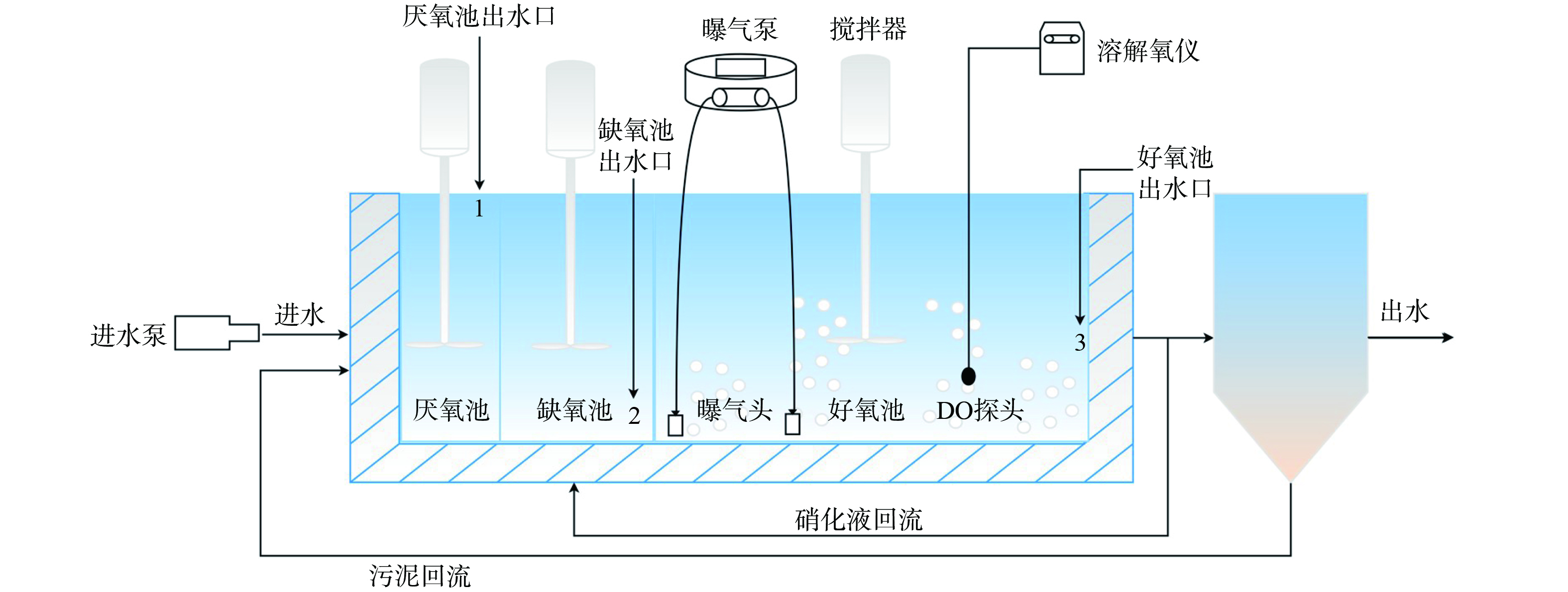

本研究采用的AAO反应器装置为有机玻璃制成,由厌氧/缺氧/好氧反应器和二沉池组成 (图1) 。反应器主反应区有效容积为20 L,其中,厌氧区、缺氧区和好氧区体积分别为2.00、2.50、15.50 L。厌氧区和缺氧区设置搅拌器进行搅拌。好氧区底部设置曝气头,在提供氧气氧的同时,联合搅拌器进行液体混合。二沉池为竖流式沉淀池,有效容积为4 L。实验在常温条件下进行,控制反应器内水温为22~23 ℃。

进水、污泥及硝化液回流均采用蠕动泵控制。运行条件:进水量为30 L·d−1,反应区以长/短HRT为20 h/10 h交替运行,短HRT的进水量为长HRT运行时的2倍,反应器中平均MLSS约为2 900 mg·L−1,污泥回流比为50%,硝化液回流比为100%。实验过程中好氧区的溶解氧通过曝气泵进行控制。

1.2 接种污泥与试验用水

接种污泥取自某污水处理厂,MLSS为4 835 mg·L−1,经30 d培养驯化后达到成熟。实验用水为人工模拟生活污水。以葡萄糖、乙酸钠和氯化铵提供碳源和氮源,启动期以葡萄糖作为碳源。启动期后以配比为1.5∶1的葡萄糖和乙酸钠作为碳源,投加七水合氯化铁 (FeCl3·7H2O) 、硼酸 (H3BO4) 、五水合硫酸铜 (CuSO4·5H2O) 、氯化钾 (KI) 、四水合氯化锰 (MnCl2·4H2O) 、二水合钼酸钠 (Na2MoO4·2H2O) 、 七水合硫酸锌 (ZnSO4·7H2O) 、七水合氯化钴 (CoCl2·7H2O) 、乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-2Na) 等适量微量元素,以保证反应器的正常运行。进水水质见表1。

表 1 进水水质Table 1. Influent quality水质指标 设计值/ (mg·L−1) 最高值/ (mg·L−1) 最低值/ (mg·L−1) 平均值/ (mg·L−1) [NH4+-N] 25.00 29.74 18.38 22.21 TN 30 33.31 21.38 28.08 COD 250 276.96 229.15 247.74 [NO3−-N] — 3.10 0.93 2.06 1.3 项目分析与检测方法

水质指标均按照《水和废水监测分析方法 (第 4 版)》中的标准方法测定。其中,COD采用快速消解分光光度法测定;[NH4+-N]用纳氏试剂分光光度法测定;[NO3−-N]采用紫外分光光度法;[NO2−-N ]采用N- (1-萘基) -乙二胺光度法测定;TN采用过硫酸钾氧化分光光度法测定;MLSS采用滤纸重量法测定;DO采用溶解氧测定仪 (哈希HQ-40d) 测定。

2. 结果与讨论

2.1 DO对污染物去除效果的影响

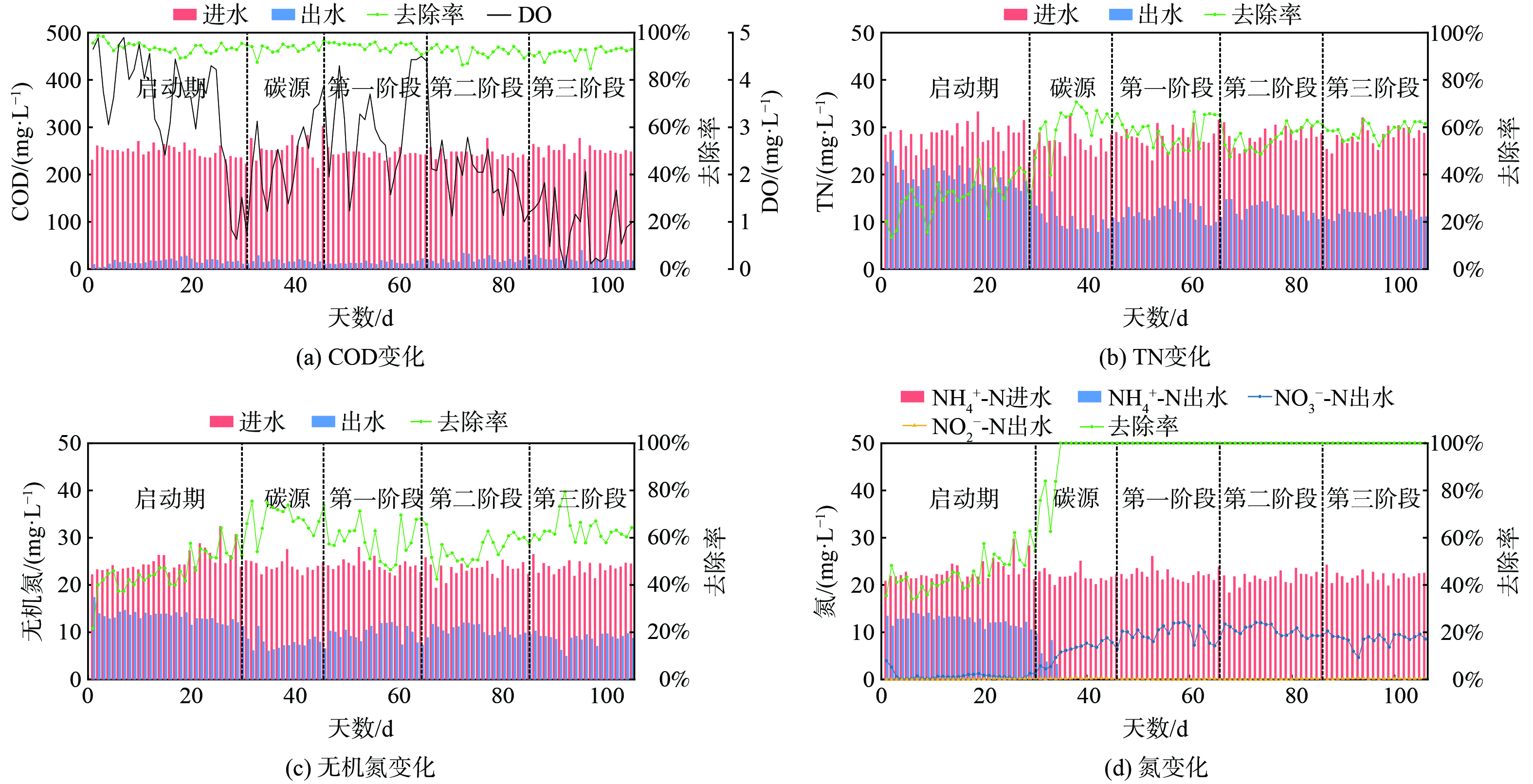

本研究在3种DO条件下运行AAO反应器(条件见表2)。第一、二、三阶段的DO分别设为2.5~3.0 mg·L−1、1.5~2.0 mg·L−1、小于1 mg·L−1,每日监测指标 (DO、COD、TN、[NH4+-N]、[NO3−-N]、[NO2−-N]) 值如图2所示。在反应器启动期 (第1~30 天) ,进水COD约稳定在250 mg·L−1,出水COD为3.29~28 mg·L−1。在第30 天时,COD、[NH4+-N]、TN去除效率均稳定,分别为95%、54%、47%,MLSS为2 935 mg·L−1,SV30为15%,这时可认为系统启动成功。然而,系统出水[NH4+-N]一直居高不下,根据文献[11]决定将单一碳源更换为复合碳源。在更换碳源后 (第31~46天) ,出水TN显著降低,[NH4+-N]逐渐降低直至检测不出。在3个运行阶段中,出水COD均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)》一级 A 的排放标准 (COD<50 mg·L−1),平均去除率为92%。基于反应器内较高的活性污泥质量浓度,系统去除COD性能维持较高水平,COD去除率并未随DO下降而下降。这表明在DO为1~3 mg·L−1时,微生物消耗碳源的能力相似。

表 2 不同DO条件下系统硝化速率Table 2. Nitrification rate of the system under different DO conditionsDO/ (mg·L−1) 斜率 污泥质量浓度/ (mg·L−1) 硝化速率/ (mg·(g·h)−1) 2.5~3.0 1.11 2 900 0.05 5 1.5~2.0 1.09 2 900 0.05 4 1 1.37 2 900 0.06 7 在有氧条件下,经硝化生成的NO2−-N极易被NOB进一步氧化为NO3−-N,从而引起出水[NO3−-N]升高[12]。在第一阶段,DO为2.5~3 mg·L−1,出水TN为11.81mg·L−1,[NO3−-N]则高达9.83mg·L−1,占TN的83%。这表明大部分NH4+-N在硝化结束时被氧化为NO3−-N。而出水中存在大量NO3−-N的原因有:1) DO过高,抑制硝酸盐作为DNB的电子受体,对反硝化菌的生长和代谢有阻碍作用[13];2) 缺氧区因硝化液回流比中DO过高导致污泥絮体内部DO增加,抑制反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成[14],反硝化过程受到影响。此外,在该DO下,出水中未检测到氨氮 ([NH4+-N]<0.2 mg·L−1) ,这是由于在高溶解氧环境下,系统的硝化速率 (0.055 mg·(g·h)−1) 大于所需的硝化速率 (0.01 mg·(g·h)−1) ,可将给予的氨氮完全降解。活性污泥的硝化过程比较复杂,为对比分析硝化性能,采用单位时间和单位微生物量的氨氮去除效果,即硝化速率来对比分析改造前后硝化菌的相对丰度[15],结果如表3所示。

表 3 DO调控前后曝气系统运行特性Table 3. Operation characteristics under aeration system before and after DO regulationDO调控 HRT 曝气流量/ (L·min−1) 总曝气量/L 好氧池DO/ (mg·L−1) 曝气时间/h 耗电量/(W·h) 调控前 长HRT 1.20 864 1.86~3.05 18 13.5 短HRT 1.20 864 1.05~2.65 6 13.5 调控后 长HRT 0.25 270 1.01~1.09 18 5.4 短HRT 0.50 180 0.72~0.89 6 3.6 在第二阶段,将好氧池DO降至1.5~2 mg·L−1,该阶段系统出水中TN分别为12.44 mg·L−1,高于第 1 阶段出水。这是由于第二阶段的硝化速率 (0.054 mg·(g· h)−1) 与第一阶段 (0.055 mg·(g·h)−1) 接近,而 NO3−-N参与反硝化时必须先转化为NO2−-N再变成N2,其消耗反应速度较慢[16]。TN的平均去除率为56%,无机氮平均去除率为55%。相较于第二阶段,第三阶段都DO小于1 mg·L−1,TN和无机氮去除率最高可达到63%、67%。随着系统对低氧环境的适应,出水TN最低可降至10 mg·L−1,[NH4+-N]低于1 mg·L−1,去除率分别达到64%和99.9%。根据经验公式计算[17]

η=r+R1+r+R 阶段三出水中的[NO3−-N] (8.50 mg·L−1) 与阶段一 (DO=2.5~3.0 mg·L−1) 中9.83 mg·L−1的[NO3−-N]相当。这表明低DO环境并没有降低氨氮氧化效率。这是由于氨氧化菌的氧饱和常数(0.2~0.4 mg·L−1)远小于亚硝酸盐氧化菌的饱和常数(1.2~1.5 mg·L−1) [18-19],与氨氧化菌相比亚硝酸盐氧化菌对DO的敏感性更高。 根据动力学研究表明,氨氧化菌对氧的竞争比亚硝酸盐氧化菌更强,故在低DO条件下,氨氮降解速率反而有所提升[20-21]。

综上所述,不同DO条件对COD的去除并无显著影响。第一、二阶段,出水TN可满足一级A标准 (<15 mg·L−1) 。当系统好氧池DO被进一步调低至1.0 mg·L−1时,此运行阶段出水 TN和无机氮去除率均优于其他阶段, [NH4+-N]在低氧条件下也可实现达标排放。因此,若想保证 AAO系统有较好的脱氮效率,可将好氧区最佳DO控制为约1 mg·L−1 。

2.2 长/短HRT交替运行对系统的污染物去除性能影响

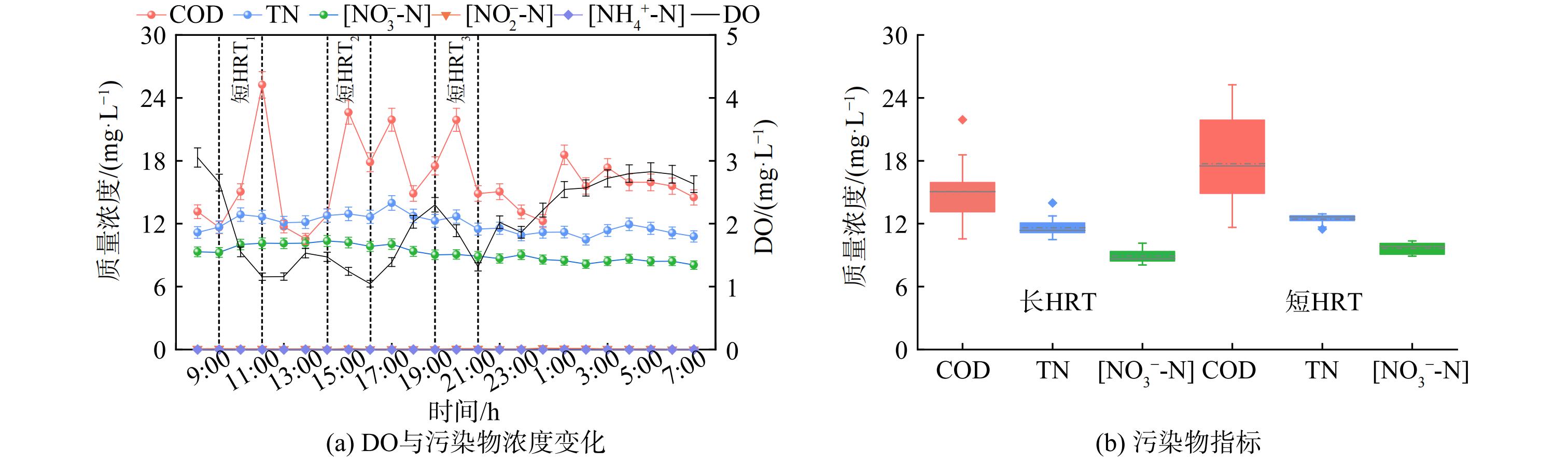

1) HRT对DO的影响。通过对不同DO条件的研究,选定了DO约为1 mg·L−1作为系统长期运行以同时满足长/短HRT的溶解氧条件。为精确地提出针对不同HRT的适宜的曝气策略,进一步对AAO污水处理系统在24 h长/短HRT交替的典型周期内好氧区DO及出水中污染物进行监测。对反应器好氧区连续曝气,将整个周期的平均DO控制为约1 mg·L−1 ,结果如图3(a)所示。其中,9:00—11:00 、14:00—16:00 、19:00—21:00 为短HRT运行时间,即短HRT1、短HRT2、短HRT3,其余时间为长HRT运行时间。

好氧区内的DO变化可分为3个阶段。第一阶段为短HRT运行时间,DO快速下降。在三次短HRT运行时, DO分别降低了1.50、0.42、0.99 mg·L−1,短HRT1阶段DO下降速率最快。第二阶段为短HRT运行后2 h,DO呈现明显增长趋势。第三阶段为短HRT运行后4 h,该阶段DO上升速度变缓,至第5小时达到最高值,即2.83 mg·L−1,在4 h内仅上升了0.26 mg·L−1,随后略有下降。

研究表明,反应池混合液中DO与有机物质量浓度呈负相关[22]。短HRT运行时,进水负荷增加,DO下降可能是水中有机物质量浓度增加引起的。系统中有机物负荷增大,活性污泥会迅速吸附水中的有机物,对其进行生物降解,然后胞外水解酶将其中大分子有机物水解为小分子有机物并重新释放到水中。这部分被释放出的有机物被活性污泥降解而消耗了DO,导致了DO下降[23]。当这部分有机物被降解完后,耗氧量低于供氧量,DO开始上升 (11:00—14:00 、16:00—19:00 、21:00—1:00 ) ,上升速度为0.21、 0.54 、0.48 mg·(L·h)−1。凌晨1:00好氧区DO接近最高值,然后其增加明显变缓,在凌晨1:00至3:00,DO上升速度为0.06 mg·(L·h)−1,3:00至7:00 为DO变化的平台期,几乎不再增加。

2) HRT对系统污染物去除性能的影响。不同的HRT交替运行水平下,系统的出水COD优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准,出水COD低于30 mg·L−1。然而,短HRT的出水COD较长HRT的COD波动更大。在短HRT1时,系统出水COD为11.64~25.24 mg·L−1,经历了上周期的长HRT,微生物适应了低有机物质量浓度的生长环境,当有机物质量浓度突然增加,微生物不足以完全降解高负荷污染物,故COD迅速升高,达到一天中最高点。进水有机物质量浓度的波动致使异养微生物对COD去除潜力被开发,短HRT2、HRT3的COD均出现了先升高后降低的趋势,当COD增高后,活性污泥会迅速吸附水中有机物,使水中有机物质量浓度降低。在17:00 (短HRT2与HRT3运行之间) ,COD与其他长HRT运行时间相比其值较高,这可能是由于在曝气下的高剪切力导致可溶性微生物产物增加,使得出水有机物质量浓度升高[24]。长/短HRT交替结束后,进水的有机物质量浓度稳定。在凌晨1:00之后,出水COD稳定为约15 mg·L−1。

随着HRT的交替,出水TN和[NO3−-N]波动并不大 (图3(b)) ,维持约为12 mg·L−1和9 mg·L−1,[NH4+-N]和[NO2−-N]之和小于0.2 mg·L−1,这说明HRT交替对脱氮性能影响不大。在17:00时,TN为18 mg·L−1,为整个周期最高值。这可能是由于经历了2次大水量对系统的冲击,污水流速过高,使得污泥被冲刷出反应器,从而影响反应器对污染物的去除。研究表明,长/短HRT交替运行不仅保证系统反硝化菌的生长,也可避免微生物处于长期饥饿状态导致系统失稳[25]。因此,在长/短HRT交替的污水处理系统中,保证短HRT的污染物降解能力是系统出水稳定达标的关键。同时,还可利用长/短HRT交替运行的优势,培养适宜微生物菌群,以便增强系统脱氮性能。

2.3 溶解氧调控策略及系统稳定运行效果分析

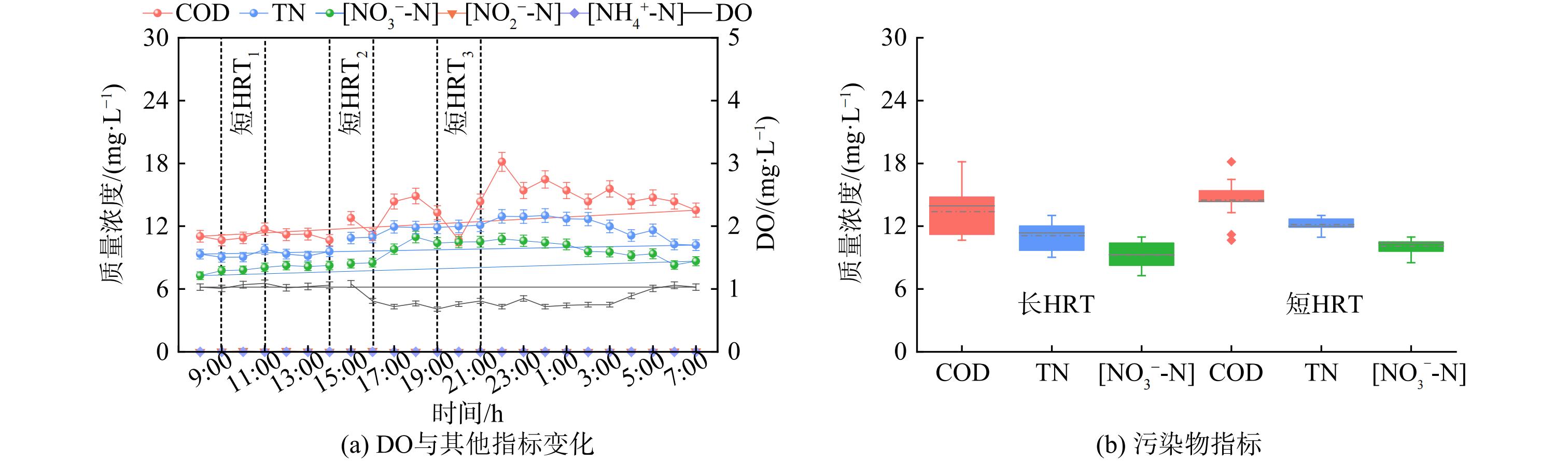

1) 溶解氧调控。经过对反应器在一个周期内DO及出水水质的变化研究,以DO变化作为指标,确定有效处理污水在长/短HRT交替运行下好氧区所需最优DO条件。考虑在长HRT运行时间段减少曝气量,降低DO,以降低系统运行能耗;短HRT运行时间段应略微增加曝气量,使DO升高,保证出水水质达标。确定DO调控策略为:在短HRT运行时间,即9:00—11:00、14:00—16:00 、19:00—21:00 ,适当增加曝气量,将DO控制为约1 mg·L−1;在11:00—14:00、16:00~19:00 保证DO不低于1 mg·L−1;在21:00之后,减少曝气量,使 DO维持为约1 mg·L−1。

2) 系统稳定运行结果分析。系统经DO调控后,可稳定运行,DO和出水水质如图4所示。长/短HRT交替运行期间 (9:00—21:00 ) ,DO稳定在 (0.76±0.06) mg·L−1,其余时间DO稳定在 (1.05±0.03) mg·L−1,24 h内平均DO为0.89 mg·L−1。在短HRT内,调控前后出水COD分别为11.64~25.24 mg·L−1、11.19~18.15 mg·L−1。后者的稳定性更好,得益于在短HRT曝气量的增大,DO较为稳定。平均TN比调控前降低了1 mg·L−1,特别在1:00—7:00 h,TN降低了20%,去除率可达70%,硝氮、氨氮、亚硝氮调控前后无明显差异。图4(b)表明,经调控后短HRT内出水COD明显更稳定,出水TN与[NO3−-N]均值都更佳。因此,低DO策略可有效应对高日均变化情况,以确保达标排放。

3) 溶解氧调控前后能耗对比分析。表3为溶解氧调控前后曝气系统的具体运行参数。在调控前,提供长/短HRT的曝气量为1.20 L·min−1,维持好氧池DO为1~3 mg·L−1,一天内长/短HRT的曝气耗电量均为13.5 W·h;在调控后,长/短HRT的曝气量分别是0.25 L·min−1和0.50 L·min−1,维持好氧池DO约为1 mg·L−1,一天内长/短HRT的曝气耗电量分别是5.4 W·h和3.6 W·h。在实施溶解氧调控策略后,总曝气量由1 728 L降至450 L,节约了74%的曝气量,耗电量由27 W·h减少至9W·h,节省了67%的耗电量。

3. 结论

1) 当好氧池DO由 2.5~3.0 mg·L−1降至1 mg·L−1,对COD、TN、无机氮的去除率仍可达92%、62%、67%。系统硝化速率由0.055 mg·(g· h)−1增至0.067mg·(g· h)−1,可见低DO有利于硝化速率的提升。

2) 针对长/短HRT交替引起DO变化的问题,对好氧池DO进行调控,维持DO约为1 mg·L−1,系统出水指标均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。

3) 低DO调控策略可有效应对农村地区污水日均变化系数高导致出水水质不佳的问题,在保障出水稳定达标的同时,还可节约曝气量约74%,降低曝气能耗达67%。

-

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 1985

- HTML全文浏览数: 936

- PDF下载数: 1928

- 施引文献: 0

下载:

下载: