3种新型污染物对发光菌的毒性作用研究

Study on the Toxicity of Three Emerging Pollutants to Photobacterium phosphoreum

-

摘要: 分析了3种常见的代表性新型污染物对发光菌的单一毒性和等毒性比例下的联合毒性,基于毒性单位法(TU)、相加指数法(AI)和混合毒性指数法(MTI)评价混合体系联合毒性作用类型。三氯生、五氯酚、双酚A对发光菌的半数效应浓度(EC50)分别为:0.045、0.035、0.74 mg·L-1。不同的评价方法对3种新型污染物的联合效应评价结果具有较好的一致性,多元混合体系呈现为不同程度的拮抗作用,结合分子结构特征和不同取代基的相互作用,初步分析了联合毒性机理,进一步毒性作用机制还需要通过对生物生理生化响应等进行深入研究。新型污染物混合体系对发光菌的联合作用呈现以拮抗作用为主,表明此类污染物环境残留可导致相关化学品功效降低,引发微生物耐药性的产生和传播的风险。Abstract: The single toxicity and joint toxicity to Photosbacterium phosphoreum under the same toxicity ratio of three emerging pollutants were studied. The action types of joint toxicity were evaluated by toxicity unit (TU), additive index (AI) and mixtures toxicity index (MTI). The acute toxicity EC50 of triclosan, pentachlorophenol and bisphenol A to Photosbacterium phosphoreum were 0.045, 0.035 and 0.74 mg·L-1 respectively. A consistent action mode was obtained by different evaluating methods. Antagonism action of various extents existed among the multiple composite systems. Mechanisms of joint toxicity were preliminarily analyzed combining with characteristics of emerging pollutants molecular structure and interaction of different substituents. The further mechanisms of toxicity action need further understanding on physiological and biochemical responses of organisms. The facts that emerging pollutants mixture systems showed almost antagonism could indicate that environmental residue may reduce the efficiency of related chemicals and evolve the risk of microbe resistance and its spread.

-

Key words:

- emerging pollutants /

- Photobacterium phosphoreum /

- toxicity analysis /

- risk assessment

-

四溴双酚S(tetrabromobisphenol S,TBBPS)作为添加型或反应型溴代阻燃剂被广泛应用于电子设备、塑料和纺织品中,在其生产、使用、回收的过程中,又不可避免的进入池塘、湖泊、河流等水体中,最后汇入海洋[1]。近年来,四溴双酚S以及其衍生物在水体及其水生动物中被检测出来。有研究者[2]发现,微量四溴双酚S有致癌作用、肝毒性、破坏内分泌系统,所以选用合适且有效的方法对其降解处理,使得健康风险降到最低显得尤为重要。

近年来,高级氧化技术被广泛的应用于难降解有机废水的处理中,包括 Fenton 氧化法[3]、光催化氧化法[4]、臭氧氧化法[5]、电化学降解法[6]和放电等离子体方法[7-8]等,其中,等离子体技术作为一种绿色有效的去除有机污染物的技术,引起了研究人员的广泛关注。该技术通过提供高能电子、离子、活性自由基、激发态原子和分子[9]参与化学反应;同时,光、热、电场和局部空化等物理效应也有利于有机污染物的降解。

介质阻挡放电因其放电面积大,效果均匀稳定,被广泛应用于等离子体水处理研究中[10],但是,其存在的主要问题是活性物质的传质效率不高导致处理效果不佳[11]。通过近年研究发现,利用鼓泡法在气泡内产生活性物质自由扩散进入水相,可有效地增加气液传质界面,促进活性物质的吸收和利用[12-14]。另一种提高气液传质效率的办法是增加气液间的比表面积,采用降膜式反应器,既能增强活性物质的吸收,又能增强有机污染物的去除[15-16]。

在本研究中采用了泡膜式介质阻挡放电等离子体反应器,相比较于降膜式反应器,其具有多级传质和多级放电的双重特性,从活性物质产生效率和活性物质利用效率来看是理想的。根据这些优势,我们推测其对四溴双酚S的降解是有效的。本文考察了放电电压、空气流量、液体流量、活性物质抑制剂对TBBPS降解效果的影响,且对四溴双酚S降解机理进行了初步的分析,以期对难降解的有机废水提供一种有效且实用的处理方法。

1. 材料与方法

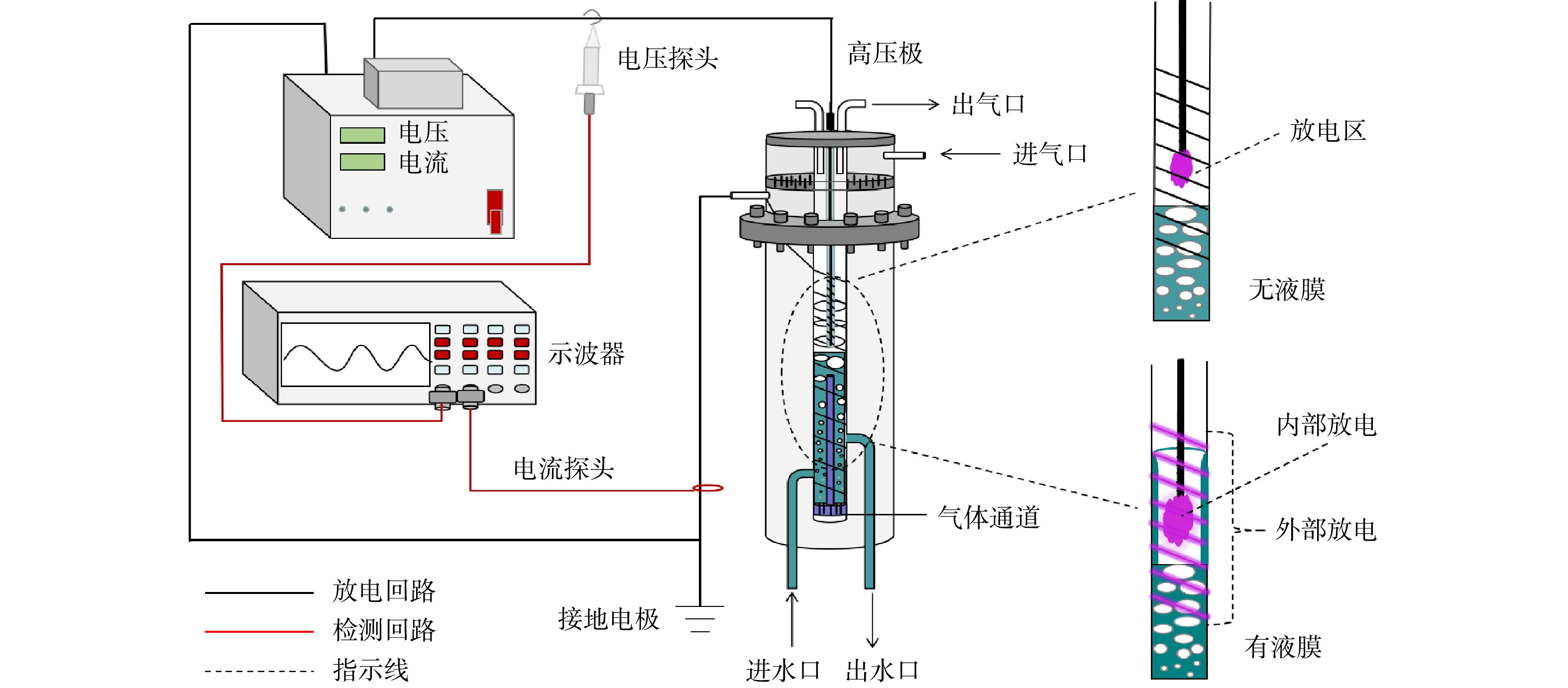

1.1 实验装置

本研究中,实验装置如图1所示,反应器、检测系统、电源为实验主要组成部分,反应器中高压电极为置于石英玻璃管(外径为3 mm,内径为2 mm)中的不锈钢丝,不锈钢丝与石英管之间的间隙中填充饱和NaCl溶液,以避免石英管中可能出现的放电现象。另一根石英玻璃管(管直径2 cm,长22 cm)与高压电极同轴,其外表面包裹不锈钢丝作为接地电极。在调节合适的水气流量后,外加空气通过气体通道进入反应区对经底部进水口进入的待处理废水鼓泡,进而在高压电极石英玻璃管外壁与低压电极石英玻璃管内壁之间形成稳定上升的液膜,水气流量过大过小将影响水膜的稳定上升,放电发生在内部的气液界面和外部的石英玻璃管表面。降解反应发生在反应器中,根据实验情况从反应器中取样分析测量。

1.2 实验仪器和试剂

电源CTP-2000K(南京苏曼);pH测定通过PHSJ-4F型pH计(雷磁-上海仪电);采用DDSJ-308F型电导率仪(雷磁-上海仪电)测量溶液电导率变化;使用LZB-4型玻璃转子流量计控制进气量;使用UV1102Ⅱ紫外-可见分光光度计(上海天美)和LC 2050型高效液相色谱仪对溶液成分进行检测;生物毒性由Lux-T010型测定。四溴双酚S(TBBPS)采购于上海阿达玛斯有限公司,配制溶液用水为去离子水,TBBPS的质量浓度为50 mg·L−1。

1.3 实验步骤和实验方法

本实验中,模拟废水单次处理量为100 mL,处理浓度为50 mg·L−1,连通气体和溶液后,调节合适参数,待到反应器中液膜可均匀稳定上升时,启动电源,产生等离子体用以处理废水。在处理过程中,每隔3 min取样1次,取样体积为3 mL。本研究中所有结果均为 3 个平行样品的平均值。模拟废水中四溴双酚S的质量浓度由高效液相色谱法测定,四溴双酚S的去除率根据式(1)进行计算。

stringUtils.convertMath(!{formula.content}) (1) 式中:η是去除率,c0是TBBPS的初始质量浓度,mg·L−1;ct是降解时间为t时刻的TBBPS质量浓度,mg·L−1。

高效液相色谱检测条件:Agilent Extend-C 18型色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),流动相配比为乙腈(600 mL)∶0.1 %磷酸二氢钾(400 mL)∶磷酸(1 mL),检测波长λ为227 nm,流速为1 mL·min−1,进样量为20 μL;化学需氧量(COD)由高锰酸钾指数法滴定测定。

实验结果均采用origin 2018及Excel 2019软件进行数据处理和分析。对于同一初始质量浓度的TBBPS溶液在不同放电电压、空气流量、液体流量、活性物质抑制剂条件下去除率的差异采用单因素方差分析(One-Way ANVON),P<0.05被认为差异显著。

2. 结果与讨论

2.1 放电等离子体的图像

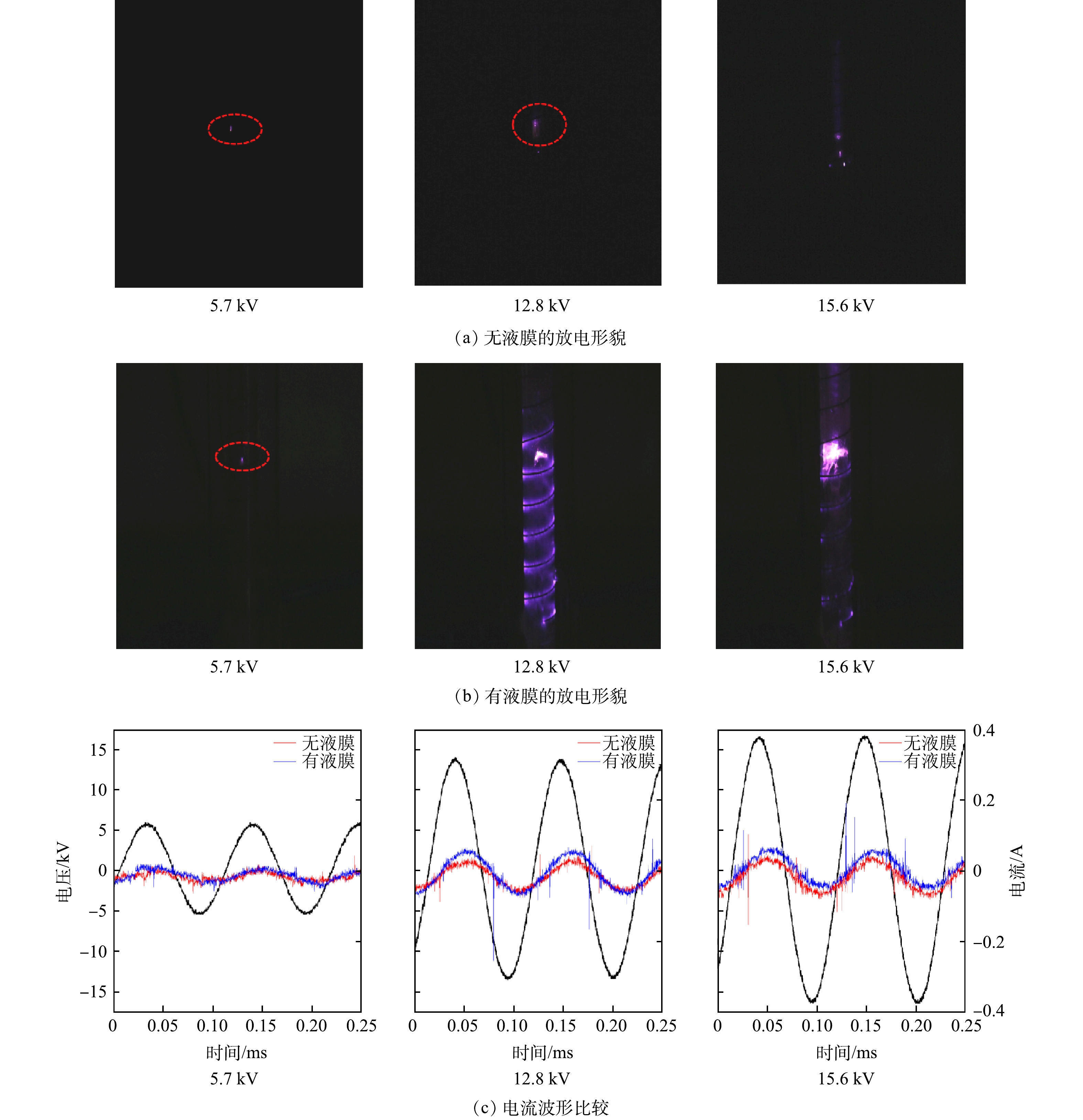

为了测试本放电装置在液膜有无和不同外加电压下,其放电形貌的变化,本研究在液体流量为150 mL·min−1,空气流量为1.8 L·min−1,电导率为18.25 μS·cm−1的条件下,使用去离子水对液膜有无和不同电压的放电现象进行了拍照,并记录放电过程的电压电流变化。由图2可见,相比较于无液膜存在的情况,液膜存在时的放电现象更加明显。同时,在有液膜的情况下,当电压为5.7 kV时,只有内部微弱的流光放电,放电波形较为平缓;当电压增至12.8 kV时,内部流注放电和外部的沿面介质阻挡放电明显,对比其电流电压波形,波形稳定;当电压达到15.6 kV时,沿面介质阻挡放电逐渐减弱,流注放电增强,电流波形幅度变大。综合上述结果可知,由电压和气液两相流速对放电强度的影响可以得出,电压和气液两相流速的最佳组合是必要的,液膜的形成可以增强放电强度。

2.2 放电电压的影响

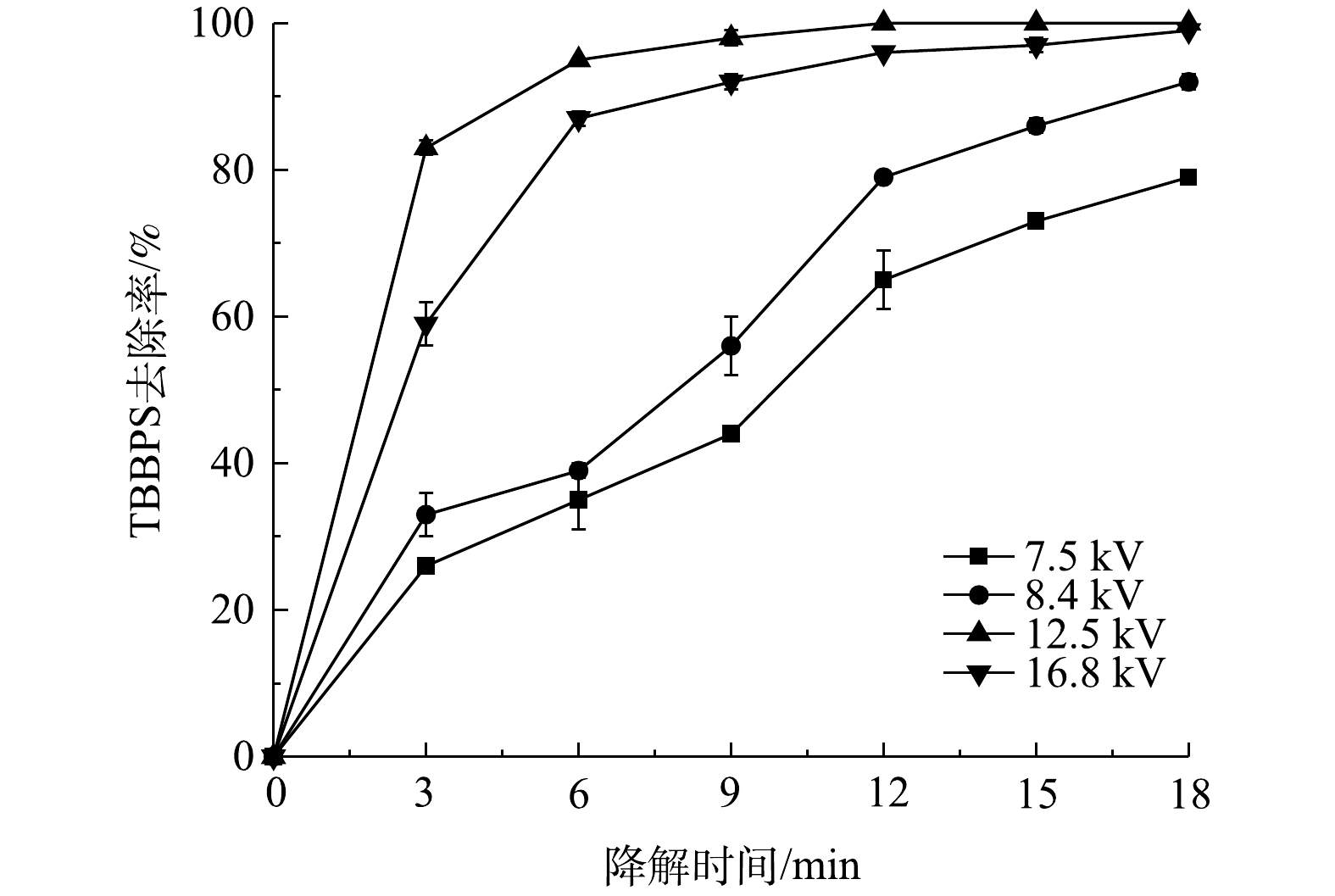

图3反映了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1,液体流量为150 mL·min−1,空气流量为1.8 L·min−1的条件下,放电电压对TBBPS去除率的影响。可以看出,TBBPS去除率随外加电压的增大而上升,但当电压在12.5 kV达到峰值后逐渐减小。其中,TBBPS去除率随放电电压的增加可以解释为输入能量的不断增加,导致活性物质的产生量提高,污染物的去除率显著升高 (P<0.05)。而放电区域的温度随着外加电压的增加而增加,会缩短H2O2和O3等活性物质的寿命[17-19],使其与污染物的反应时间缩短。此外,在外加电压为12.5 kV的条件下,可以同时点燃内部流注放电和外部沿面介质阻挡放电。但在较高电压下,内部流注放电向火花放电转变,活性物质的产生效率降低,从而限制了污染物的去除效率。

2.3 空气流量的影响

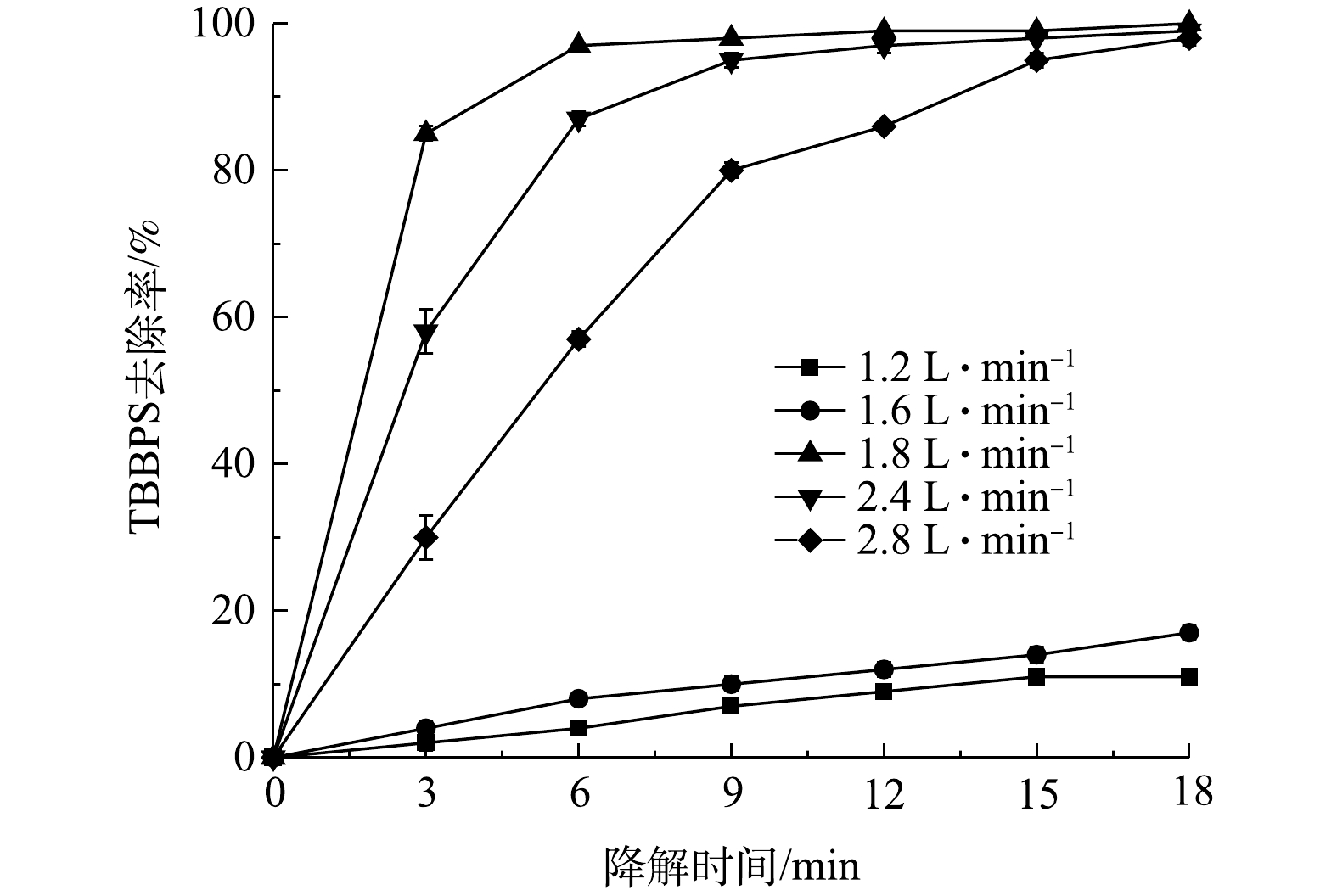

图4反映了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1,液体流量为150 mL·min−1,外加电压为12.5 kV的条件下,空气流量对TBBPS去除率的影响。当气体流量分别为1.2 L·min−1和1.6 L·min−1时,TBBPS的去除率低。其原因是:此时未形成稳定水膜,只点燃了内部的流注放电。在此基础上,当空气流量增加到1.8 L·min−1时,TBBPS的去除率显著增加(P<0.05),且在9 min时达到95 %以上。而当空气流量增加到2.4 L·min−1时,TBBPS的去除率却降低。这是因为,在低空气流速下,反应器内部发生微弱的流注放电,外表面的沿面介质阻挡放电未被点燃,也无活性物质产生,TBBPS的去除仅取决于内部的流注放电。当气体流量增加到1.8 L·min−1时,会形成水膜,从而提高污染物的去除效率,在此阶段,内部区域内水膜上升,外部放电被点燃并产生活性物质,从而提高TBBPS的去除率。而当气体流量进一步增加到2.4 L·min−1时,会破坏水膜的稳定性,影响放电的均匀性,从而导致污染物去除效率的降低。

2.4 液体流量的影响

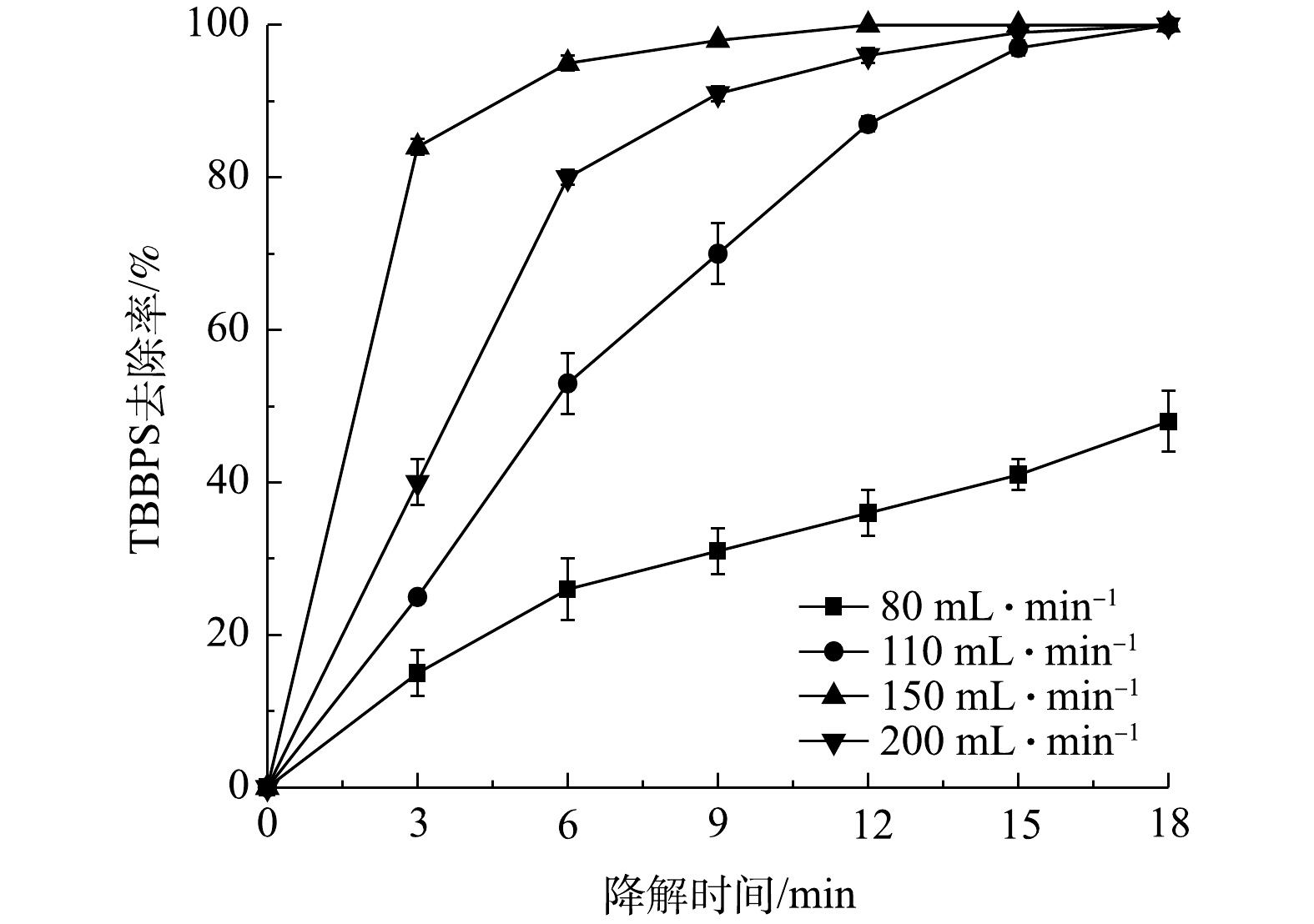

图5反映了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1,外加电压为12.5 kV,空气流量为1.8 L·min−1的条件下,液体流量对TBBPS去除率的影响。可以看出,TBBPS去除率随液体流量增加而上升,且在150 mL·min−1时达到峰值,其去除率上升效果显著(P<0.05),之后TBBPS去除率略有下降。与空气流量的影响情况类似,液体流量也会影响水膜。在流量较低时,进水不能维持明显的水膜。而增大水流量可形成水膜,进而增强H2O2、O3、·OH等活性物质的生成和利用过程。但当液体流量200 mL·min−1过大时,内部高压电极与外部石英管之间的间隙内不会形成水膜,而是形成气泡-水混合流动。这导致整体放电强度和活性物质的生成率下降。同时,本实验是循环处理系统,较高的液体流速也使得液体在反应器中单位时间循环次数增加,增加等离子体对污染物作用次数增加,从而提高污染物与活性物质的反应效率。

2.5 活性物质抑制剂对四溴双酚S降解效果的影响

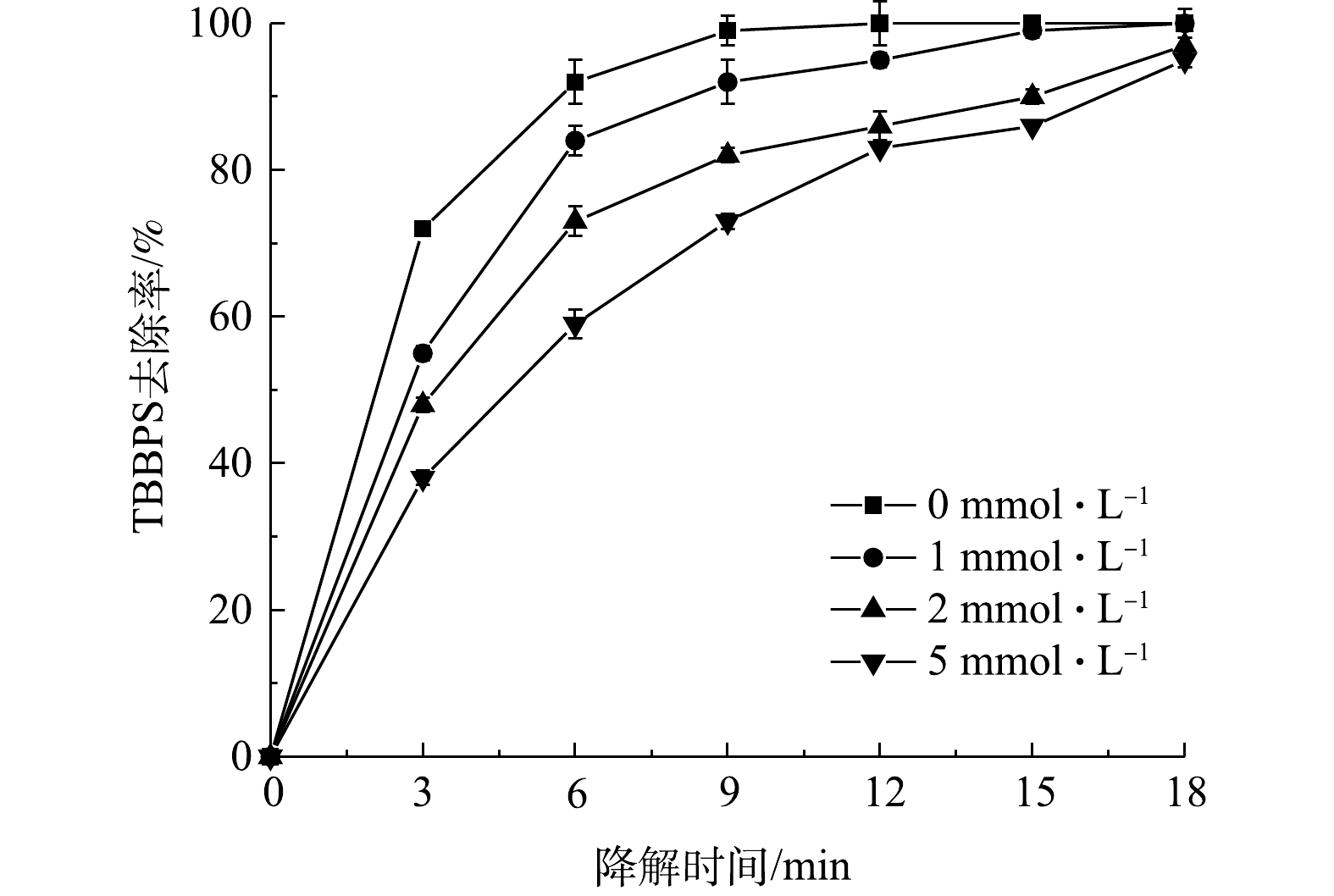

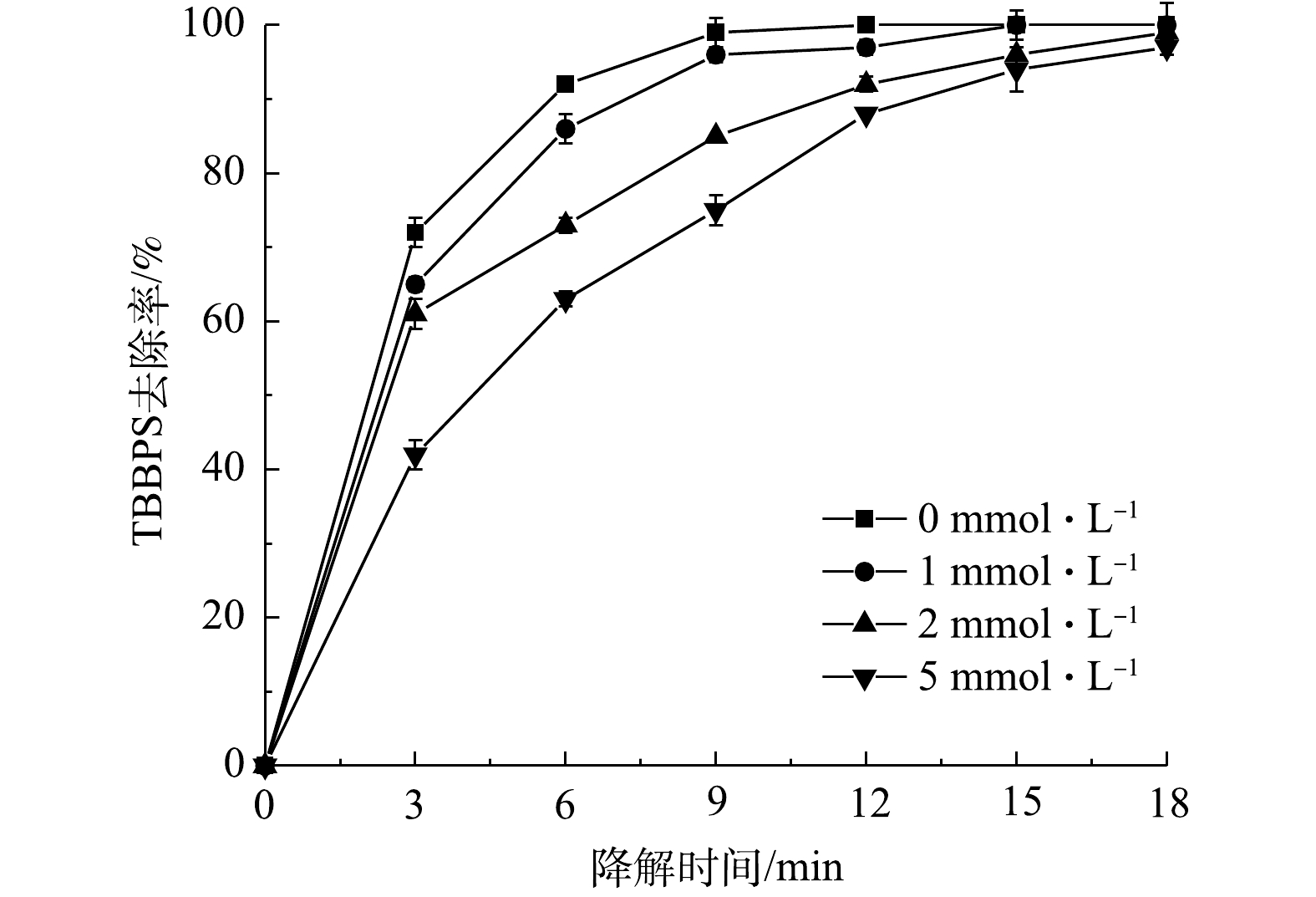

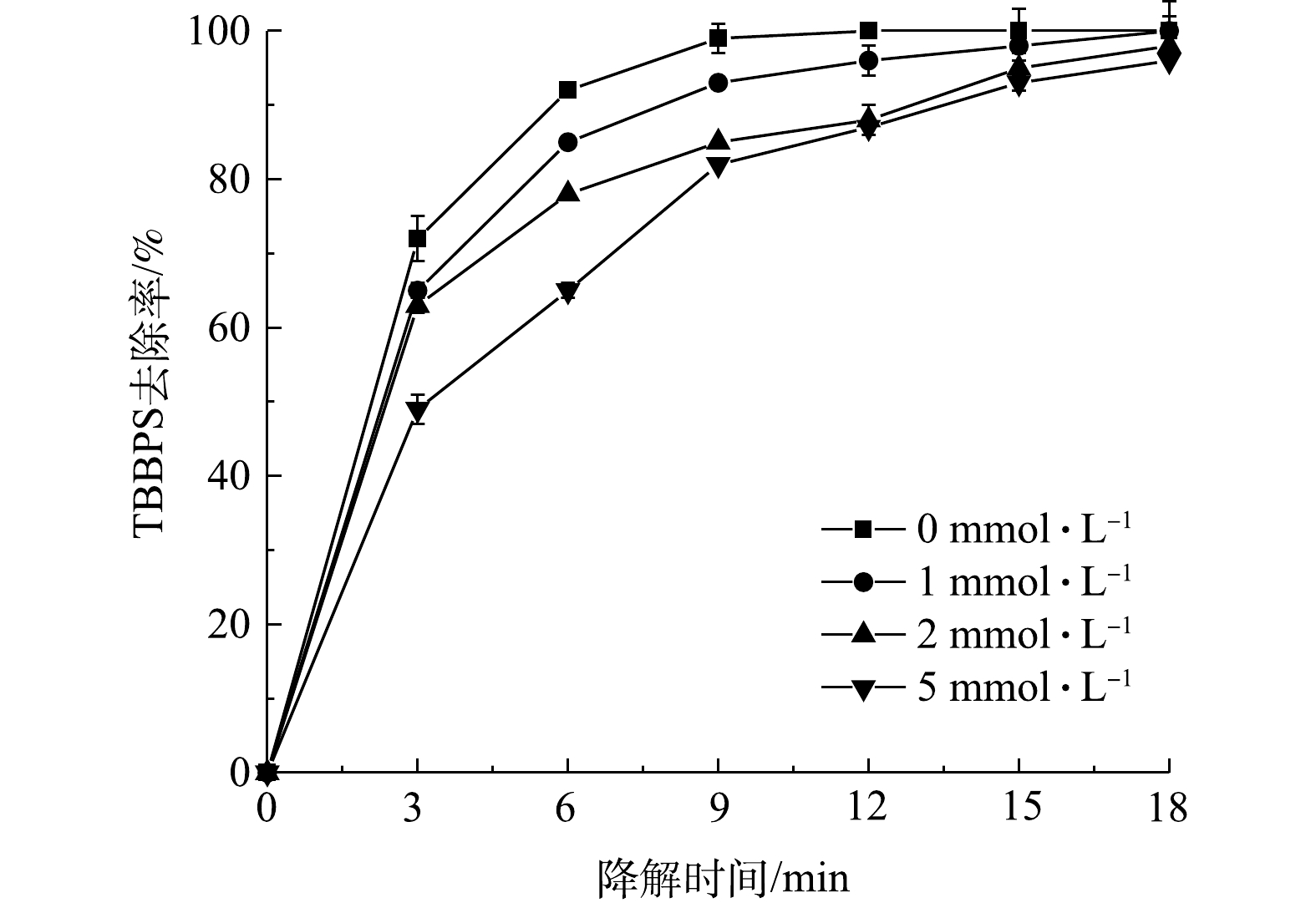

为了研究污染物降解过程中不同活性物质起到的作用,本研究中分别选用了对苯醌、三乙烯二胺和异丙醇作为

⋅O−2 ⋅O−2 ⋅O−2 ⋅O−2 ⋅O−2 图7反映了不同浓度三乙烯二胺对TBBPS去除率的影响。由图7可以看出,当三乙烯二胺的浓度由1 mmol·L−1增至5 mmol·L−1,反应6 min后,其TBBPS的去除率由86%降至63%。由此可以看出,单线态1O2 是等离子体放电处理TBBPS过程中存在的活性物质之一,三乙烯二胺的添加导致去除率的显著降低(P<0.05)。此外,由图8可以看出,当异丙醇的浓度由1 mmol·L−1增至5 mmol·L−1时,反应6 min后,TBBPS的去除率由85%降至65%。表明·OH是放电处理TBBPS过程中存在的活性物质之一,异丙醇的添加导致去除率显著降低(P<0.05)。这是因为,在相同条件下,三乙烯二胺和异丙醇消耗了反应体系中的单线态1O2和·OH。综合以上结果可知,放电过程中产生的

⋅O−2 2.6 溶液电导率和pH的变化

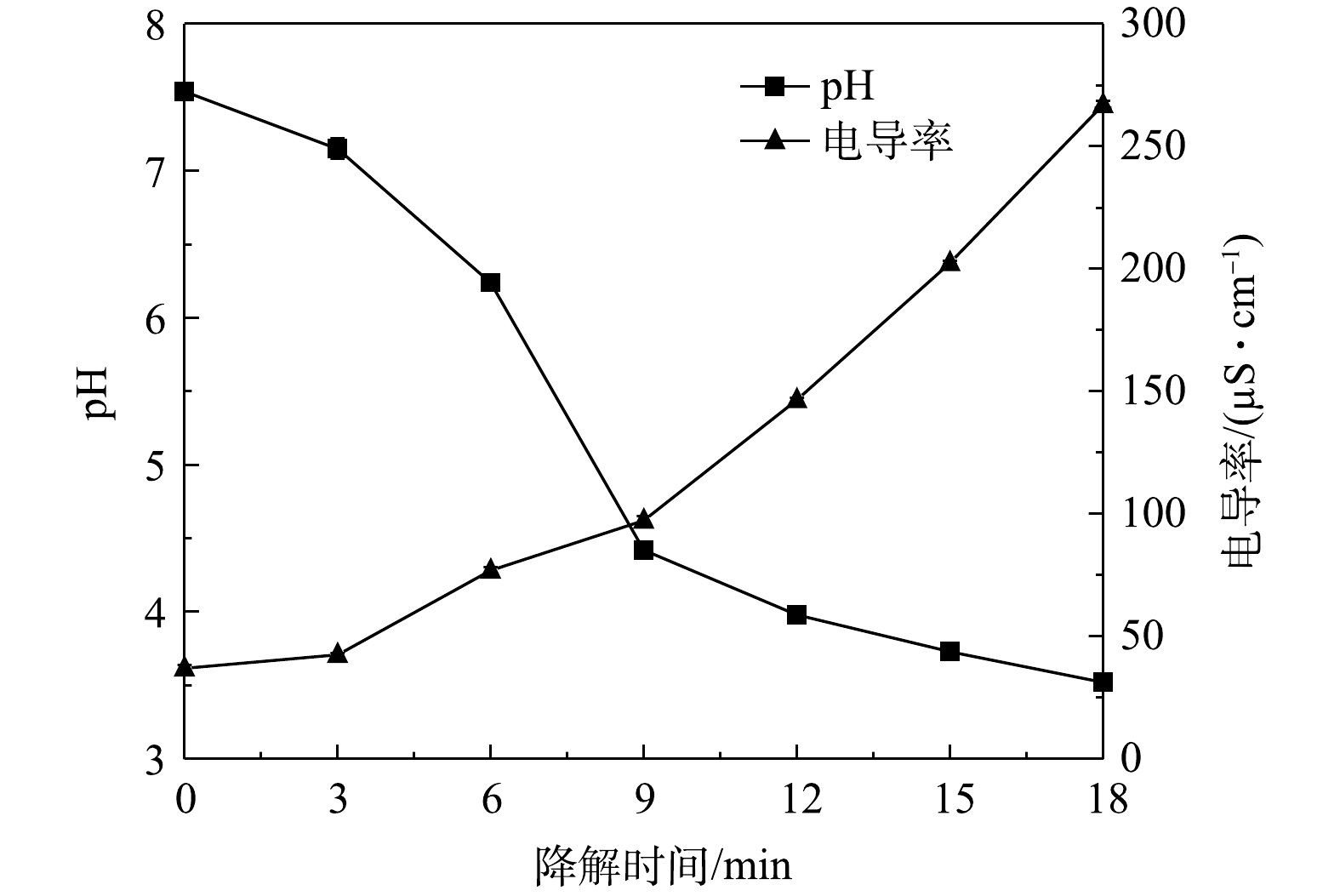

在降解过程中,随着降解时间的延长,TBBPS的物质组成和性质会发生变化。本实验考察了在初始电导率为37.0 μS·cm−1、初始pH为7.5、空气流量为1.8 L·min−1,外加电压为12.5 kV的条件下,TBBPS溶液中pH和电导率随降解时间的变化(图9)。由图9可看出,溶液的pH和电导率的变化趋势是不同的,pH随着降解时间的延长而下降,电导率则随着降解时间的延长而上升。这说明放电处理过程中,伴随着放电等离子体的产生和活性物质的生成,不断有带电粒子和酸性物质生成。其中,pH在3~9 min内迅速下降,在此反应时间内TBBPS的去除速率最高,随后二者变化缓慢,这可以解释为本实验通入空气中的氮在放电等离子体的作用下形成硝酸(pKa=−1.3)、亚硝酸(pKa=3.3)以及TBBPS降解后产生的酸性中间产物(BrO−、

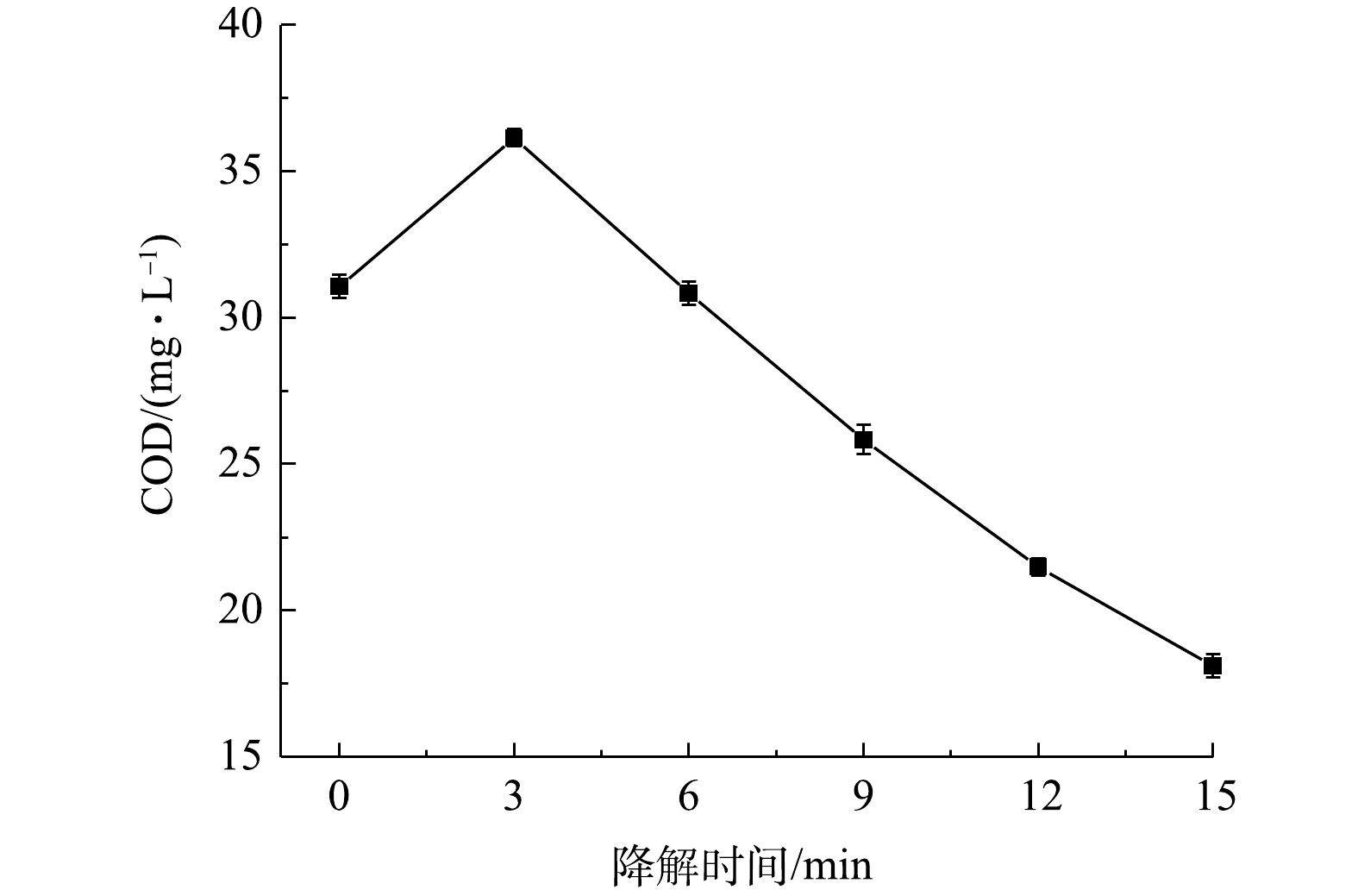

BrO−3 2.7 处理过程中COD的变化

图10反映了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1、液体流量为150 mL·min−1、空气流量为1.8 L·min−1的条件下,TBBPS溶液中COD的变化情况。由图10可以看出,TBBPS溶液的COD先上升后下降,在放电15 min后,COD先由31.06 mg·L−1上升到36.14 mg·L−1,后又下降到18.10 mg·L−1。由此可见,在放电处理过程中,初始阶段溶液中TBBPS由于放电活性物质的作用,生成了有机酸类物质和小分子物质,导致溶液的COD值上升,之后随着降解时间的不断延长,TBBPS降解生成的这些小分子物质被降解,COD值则呈下降趋势。

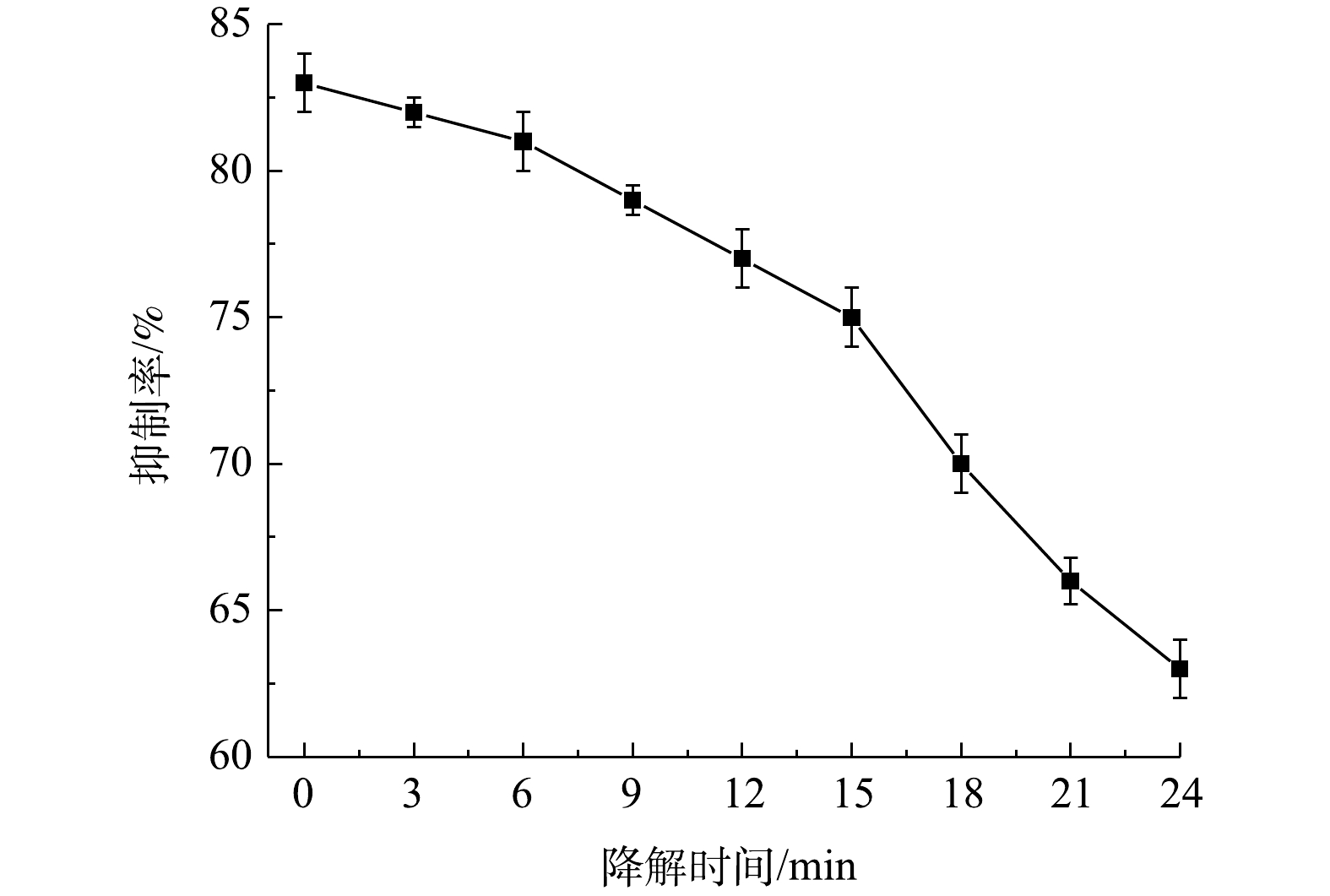

2.8 处理过程中生物毒性的变化

本实验测试了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1,液体流量为150 mL·min−1、空气流量为1.8 L·min−1的条件下,不同降解时间下该溶液的生物毒性变化,结果如图11所示。其发光细菌生物毒性抑制率随着降解时间的增加而降低,经过放电处理,抑制率由未处理时的83%降低到经处理24 min后的63%。由此可见,放电等离子体处理可以有效地降解TBBPS,而降解过程中的中间产物仍具有毒性,故需要进一步的降解处理。

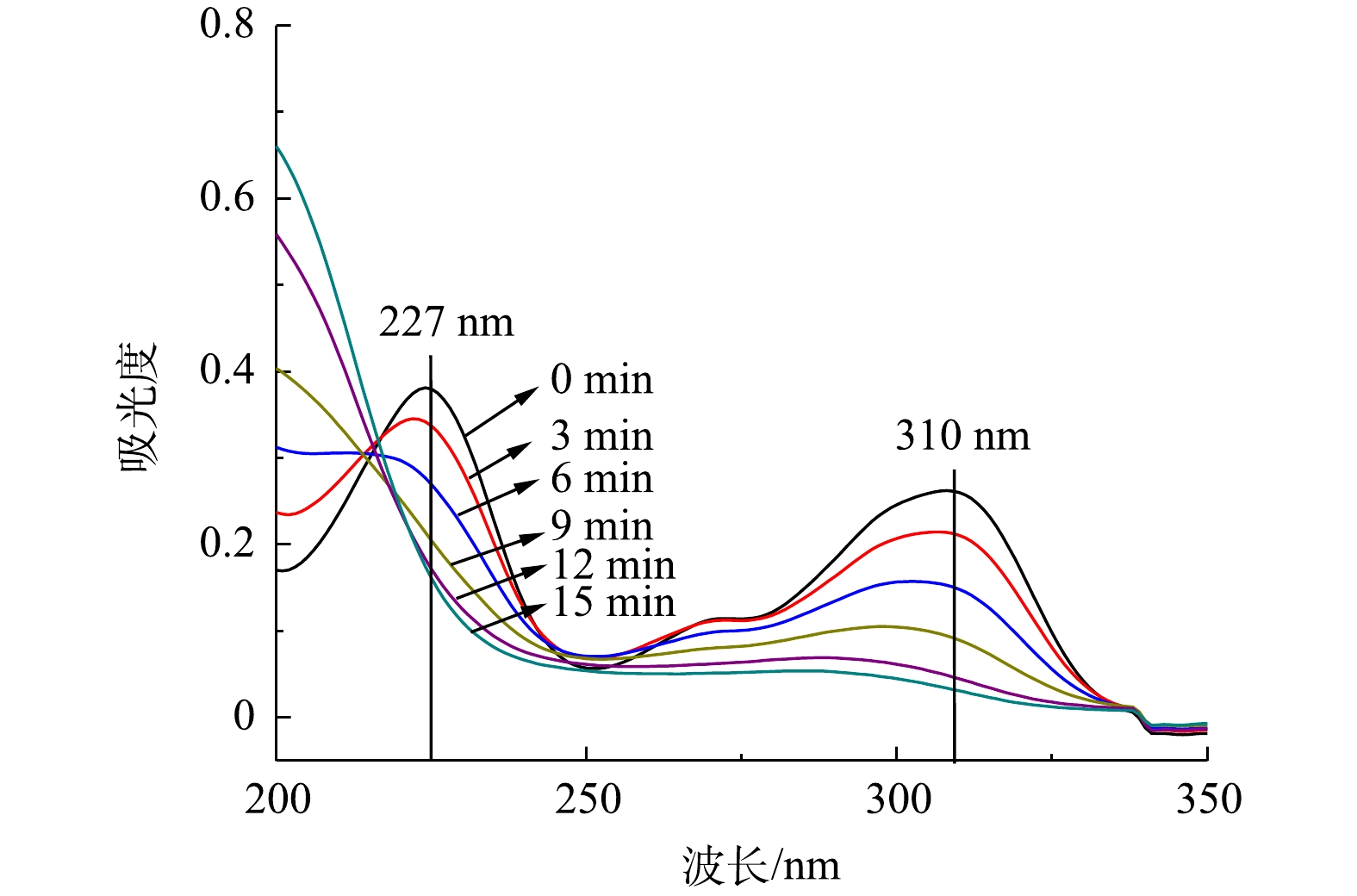

2.9 紫外-可见光谱变化

图12反映了在TBBPS初始质量浓度为50 mg·L−1、液体流量为150 mL·min−1、空气流量为1.8 L·min−1的条件下,放电处理后溶液的光谱扫描,扫描用样均是处理后水样稀释10倍所得。通过对其进行全波长扫描,可以看到,在可见光区存在2个特征吸收峰,分别在227 nm和310 nm处,随着降解时间的增加,可以看到2个特征峰均逐渐降低。其中,227 nm处的特征峰在降解时间9 min后逐渐消失,这与第2.2节中报告的TBBPS去除率的变化结果是一致的;随着时间的延长,在310 nm处对应的吸收峰强度降低,且伴有明显的蓝移。这说明TBBPS在处理3 min后就开始发生主链的断裂,导致其分子结构受到破坏,生成了TBBPS的降解中间产物,推测该物质为双酚S[22-23]。

3. 结论

1)本研究中的泡膜式等离子体放电装置放电均匀稳定、传质快、可有效降解废水中的TBBPS。在外加电压为12.5 kV、液体流量为150 mL·min−1和空气流量为1.8 L·min−1的条件下,TBBPS去除率可在9 min后达到95%以上。

2)放电体系中产生的

⋅O−2 3)在降解过程中随着溶液pH不断下降,电导率呈上升趋势,这是因为在降解过程中TBBPS的中间产物和硝酸类物质的生成。同时,降解过程中COD呈先升高后降低的趋势,生物毒性有所下降。

-

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 2811

- HTML全文浏览数: 2811

- PDF下载数: 39

- 施引文献: 0

下载:

下载: