-

作为由空气污染引发的全球性灾难之一,酸雨被认为是当今最严重的一种跨境环境问题[1]。酸雨问题主要源于工业化石燃料的燃烧(产生SO2)和汽车尾气的排放(产生NOx)[1],因此,人们治理酸雨的主要方法就是限制SO2和NOx等酸性污染物的产生。早在工业革命时期,酸雨问题就已经在美国出现,但直到1970年以前都未曾受到应有的关注,只是被用来反映空气质量状况的一项指标。随着1972年在瑞典斯德哥尔摩举行的“联合国人类环境会议”上被首次报道,加之酸雨危机愈演愈烈,美国从联邦政府层面,开始了对酸雨治理模式的探索之路。

-

在当今酸雨治理领域中,命令—控制(Command-and-Control,CAC)和“市场调节”(Market-Based Instrument, MBI)是2种最具代表性的环境管制模式,美国完成由前者到后者的转型历经了二十余载。鉴于这2种模式在构成要素及运作机制等方面具有本质性的区别,在此,以酸雨治理实践为例,从实施主体、动力来源和运行机制3个方面,首先对2种模式的主要特征加以阐释。

-

酸雨治理模式的实施主体,是指对酸雨进行治理的行为主体,它承担着酸雨治理的责任,并被赋予实施治理的相应权力。实施主体对酸雨治理的主观认知和态度,及对酸雨进行治理的能力,都会对酸雨治理的客观效果产生重要影响。

命令—控制模式的实施主体主要是国家机构(包括:行政、立法和司法3个组成部分),它们借助其在公共事务管理中法定的权力和权威,以发布酸雨管制命令、制定酸雨防治法规、设定SO2排放标准、开展对排污单位的监督审查等方式,实施对酸雨的治理。

市场调节模式则通过将酸雨治理的环境成本与企业的经济利益相挂钩的方式,将酸雨治理的行为主体由国家机构转向企业。受经济利益的驱使,企业会自发地依据其自身经营的成本和收益状况,灵活地做出“污染多少,治理多少”的选择,而不必受制于环境监管者设定的酸雨管制模式。

-

酸雨治理模式的动力来源,是指推动酸雨治理模式得以实施的主要动因和激励因素,它在很大程度上影响到酸雨治理主体的积极性和努力程度。

命令—控制模式的动力来源,是在世界环保运动蓬勃兴起与美国国内环境污染日益严峻的背景下,国家机构对于本国经济、社会发展,特别是环境保护事业所必须担负的责任、义务和职能。

市场调节模式的动力来源,则是市场运行中成本—收益衡量下的经济效益。在市场调节模式中,市场之所以能够发挥作用的关键在于其借助一些经济激励措施,将企业治理酸雨的费用内化到其经济运行的成本当中。为了花费最少的治污成本换取最大的经济效益,企业便会想方设法地减少污染排放。因此,较之命令—控制模式,市场调节模式在酸雨治理的过程中会呈现出更加灵活、自觉的特点。

-

酸雨治理模式的运行机制,是指推动酸雨治理模式运行并发挥作用的逻辑、程序、方式与路径,它随酸雨治理模式中其他要素所产生的变化而变化,直接决定了某一酸雨治理模式的具体表现形态。

命令—控制模式依靠国家机构的行政和法律手段,以外部约束的方式对致使酸雨产生的排污企业实施最直接的管控。在这一过程中,国家机构首先需要通过立法手段界定法律所允许的SO2等酸性污染物的最大排放量,然后再借助行政手段对那些超过最大排放量的行为施以惩罚。由于该模式的运行建立在各种严格的酸雨管制标准和严厉的行政处罚措施基础之上,因此实施主体对于各企业排污信息的掌握尤为重要。

市场调节模式则主要依靠经济和市场手段,以内在约束的方式对致使酸雨产生的排污企业实施间接性管控。为了充分调动企业治理酸雨的积极性,在制定总体的SO2减排目标后,环境监管者会借助一些经济激励措施,以经济诱导环保的方式将企业治理酸雨的责任与其追求经济效益的动机结合起来,以此来促使其自发地采取一些酸雨治理措施。由于该模式的运行依靠市场经济的自我调节机制,因此合理恰当的经济激励措施是其得以有效运转的重要保障。

-

20世纪70年代以前是美国酸雨治理的“无政府时代”。彼时,以联邦政府为主的国家机构对于国内酸雨乃至空气污染问题并未施加过多的干预。而后,随着酸雨等跨境污染问题愈发严峻,各州和地方政府的“画地为牢”式治理方式,以及民间环保运动的“分散性”弊端日显。美国最终于1970年伴随《国家环境政策法》的实施确立了以国家管制为主要特征的命令—控制模式,并由此开启了借助行政、立法和司法手段共同管制空气污染的“命令—控制”时期。

-

“命令—控制”时期美国治理酸雨的主体是以美国联邦政府为主的国家机构——既包括一般意义上以总统为首的行政机构,还包括以国会为代表的立法机构和以联邦法院为代表的司法机构。

在国家机构的三方实施主体中,起主导性作用的是以总统为首的行政机构。1970年,尼克松政府开启了以联邦政府的名义就每年所需要解决的环境问题向国会提交咨文的先例[2],还特别成立了以美国环保局为代表的专门性环境管制机构。自此,“环境保护不再仅仅是各州和地方政府的职能,美国联邦政府开始承担起对环境保护的主要领导责任”[3]。国会作为各方利益集团相互博弈的场所,也在此期间表现出强烈的环保价值取向。一般而言,在参众两院表决时,民主党人支持环保的热情要远高于共和党人。在民主党人掌控着参众两院多数席位的70年代,国会先后于1970和1977年2次修订《清洁空气法》。联邦法院虽然没有像上述主体的态度倾向那样明显,但在总统和国会这两大利益主体的共同影响下,其作为宪政秩序维护者的形象,在不损害宪法效力的情况下也是会考虑到维护联邦政府和国会的权威,从而向环保势力一方倾斜的。

由此可见,在美国治理酸雨的命令—控制模式中,尽管作为共同实施主体的三大部门行使权力的领域各不相同,但其在此时期内支持美国酸雨治理的态度却是基本趋于一致的。

-

20世纪70年代是美国酸雨问题的全面爆发时期,也是命令—控制模式的高度发展时期,其发展的主要动因在于国家机构承担环保责任的需要。

从1970年1月1日《国家环境政策法》正式生效的那一刻起,美国进入到了“环境保护的十年”。这一时期,无论是国家机构对于环境污染问题的重视程度,还是在出台环保政策的数量和水平上,都较之前有了显著提高。与此同时,美国的酸雨现象在70年代初期愈发严峻,甚至已损害到美国国家的经济利益和人民的生活质量乃至生命安全。在此影响下,特别是在热衷于环保的民主党人占参众两院多数席位的70年代,作为“最具有政治责任感的联邦机构”[4],国会和各州议会首先应承担起作为国家立法机构的重大使命——通过环境立法的方式对酸雨问题实施管控。

鉴于酸雨问题不仅是一个环境问题,更是一个国际关系问题——一方面,它涉及美国与邻国加拿大之间在共同应对跨境空气污染问题时进行的合作与博弈;另一方面,在国内环保运动高涨和经济下行压力增大的背景下,作为国家机构的核心组成部分,联邦政府也需要向公众对其所必须承担的环保责任作出积极回应,以求弥补在经济问题上损伤的政治权威。特别是酸雨本就是一个跨境性质的空气污染问题,污染程度的加深使得各州与地区之间各自治污的状态逐渐被打破,在环境产权界定不清晰的情况下,市场的自发调节机制只会使污染者的“搭便车”行为愈演愈烈。因此,无论是出于环境质量改善的目的,还是出于国家机构所必须担负的环保责任的考量,都迫切需要联邦从国家政治层面对酸雨问题加以协调和管制。

-

命令—控制模式的运行围绕国家立法领域的措施展开,配合行政和司法手段的干预,三者共同开创了美国以国家强制力方式来解决酸雨问题的先河。

首先,从国家立法层面来看。命令—控制时期是联邦以立法手段应对酸雨问题的开端,这为日后美国“酸雨计划”的正式出台奠定了充实的法理依据。在《1970年清洁空气法修正案》中,法案授权美国环保局对于6种危害公众健康与福利的空气污染物质设置“国家环境空气质量标准(National Ambient Air Quality Standards, NAAQS)”[5],其中就包括致使酸雨产生的SO2和NOx。在《1977年清洁空气法修正案》中,法案对于酸雨问题的管控更加具体。在第123条条款中,法案增加了限制高烟囱的使用,使之不能经常作为一项污染控制技术的决定[6];在第110和第126条条款中,法案首次就各州酸性污染物的跨州际传播及相关申诉问题进行了界定[6];在第115条条款中,法案则对国家解决酸性污染物跨境传播的程序问题作出了说明[6]。

其次,从行政措施层面来看。联邦政府在此期间发布的酸雨管制命令主要表现在以下3个方面:第一,根据1970年法案的要求制定SO2和NOx等酸性污染物的排放标准[7],见表1。

1971年4月,美国环保局分别将SO2和NOx的“国家一级空气质量标准”的年度算数平均值设为80和100 μg/m3[8]。自此,美国的酸雨管控工作有了科学的依据和准则。第二,为了使更多地区尽快达到NAAQS的要求,美国环保局采纳了通过建造高烟囱的方式来将SO2等酸性污染物排放到高空中,以此来稀释和分散地表污染物浓度的高烟囱政策。据悉,1960年,美国烟囱的平均高度约74 m;1970年,已经存在2个高度超过152 m的烟囱;到了1980年,烟囱的平均高度已达到223 m[9]。第三,开始就跨境酸雨防治问题与加拿大政府展开合作。1978年,两国建立了“空气污染物远距离传输双边研究磋商小组”,开始对酸雨问题展开科学研究[10]。到了1979年,两国又共同起草了一份关于酸雨在北美地区的起因、传播和影响等内容的科学报告[11],同时还签署了《跨界空气质量联合声明》,表达了美加双方想要“共同减少或防止损害公众健康和财产安全的跨界空气污染问题的决心”[10]。

最后,从司法诉讼层面来看。美国联邦法院支持为酸雨治理申诉的态度主张也在此期间表现得愈发明显,一个典型的案例是1973年“西宾夕法尼亚电力公司诉特雷恩案”[12]。西宾夕法尼亚电力公司是一家主要排放含硫化合物的电力企业。1973年,它因不满所在州向美国环保局提交的州实施计划(State Implementation Plan, SIP)中对于SO2等酸性污染物设定了高于NAAQS的做法向联邦法院提起诉讼。最终,最高法院以凡是符合1970年法案要求的SIP均可被执行为由驳回了电力公司因过高的经济技术成本而想要执行另外一种“不那么严格”的排污标准的主张[12]。此外,在70年代中期的“美国自然资源委员会诉环保局案”“美国大河电力公司诉环保局案”“美国肯尼科特铜业公司诉特雷恩案”等案件中,联邦法院同样对于工业企业试图通过建造高烟囱以规避NAAQS的做法进行了“抵制”[9]。

-

从20世纪70年代末期起,受滞胀危机的持续影响,全国对于不计成本治理污染的命令—控制模式的信心开始动摇。但鉴于酸雨危机的不断恶化乃至国际化,又使得美国无法完全放弃对酸雨的治理,因而从这时开始,酸雨治理模式中逐渐孕育出一些市场因素。这些市场因素在大力倡导“反环保、促发展”的里根政府时期逐渐完善和发展,最终,随着《1990年清洁空气法修正案》第四章“酸雨计划”(Acid Rain Program)的出台,美国正式确立了酸雨治理的市场调节模式。与命令—控制模式不同,在该模式中,市场机制逐渐开始取代联邦管控的统治地位,在酸雨乃至空气污染治理领域中日渐发挥起主导性作用。

-

作为市场经济的主要参与者,美国在1990年之后进行酸雨治理的主体,主要就是受到国家“酸雨计划”管制的各类排放SO2和NOx等酸性污染物的工业企业。但是,鉴于市场调节机制本身所具有的开放性,与排污企业密切相关的一些诸如美国联邦政府、工商业投机者以及环保主义者等“非污染物排放主体”也积极参与其中。

首先来说市场调节模式中最重要的实施主体——排污企业。通常而言,主动参与到酸雨治理过程中的排污企业有2种:一种是在“酸雨计划”中被明确列出的法定执行者,包括被列入“酸雨计划”第一阶段管控范围的位于美国东部和中西部21个州的110家发电厂的263个污染源,和第二阶段在此基础上增加的2 000多家生产规模大于2.5万KW的SO2排放企业[13],它们是导致美国SO2排放总量增加的主要力量;另一种则是通过“选择—加入计划(Opt-in program)”参与其中的自愿加入者,包括一些生产规模小于2.5万千瓦的发电设备、工业锅炉以及未被列入“酸雨计划”的城市废物焚烧炉等污染源[14]。由于它们自主降低1 t的SO2排放的成本通常会低于排污交易市场中1 t的SO2排放配额的平均售价,因此加入“酸雨计划”的SO2排污交易机制中能够使其“有利可图”。

此外,市场调节模式还有3种“非污染物排放主体”。其一是以美国环保局为代表的政府监管者,他们主要通过监督和审查的方式对市场调节模式辅之以必要的行政管控措施。其二是工商业投机者,他们通过将SO2排放配额视作一种投机产品,以“低买高卖、赚取差价”的方式活跃着SO2排污交易市场。其三是环保主义者,他们购买SO2排放配额的主要目的是将其储蓄不再卖出,以此来减少排污配额在交易市场中的流通总量,从而达到控制社会中SO2总体排放量的目的。当然,除了环保主义者之外,政府有时也会扮演这一角色。

-

1990年“酸雨计划”的出台是美国市场调节模式取代命令—控制模式的最终胜利,该模式之所以能够发挥作用,其主要驱动力在于各排污企业对经济效益的不断追求。

早在“酸雨计划”出台前的数十年间,国会便已经开始就如何处理SO2排放的问题进行了反复的辩论。截至1989年(即“酸雨计划”正式出台的前一年),国会已然对酸雨问题的解决提出了大大小小共计70多个议案[15],这些议案所反映出的共同主旨在于,在最大限度节省治污成本的基础上寻找到解决酸雨问题的新路径。由于滞胀危机余波的影响,国家机构和排污企业在此期间不约而同地将目光聚焦于注重成本—收益分析的市场手段上。随后,在各方势力就如何通过市场机制的创新来节省酸雨治理成本、提高酸雨治理效率等问题展开了数轮博弈与交锋后,最终得以兼顾企业和环保主义者利益的、既清洁又廉价的“酸雨计划”应运而生。

不同于命令—控制模式中不计成本的强制性污染管控模式,经济发展的诉求在“酸雨计划”的运行过程中始终占据着最重要的位置。一方面,这是出于对20世纪80年代国家经济需要快速恢复和发展的现实需要的考虑;另一方面,唯有将企业对经济效益的追求引入污染治理领域,换言之,唯有通过经济刺激的方式才更能引导企业自觉地在最大程度上、且最持久地对空气污染问题作出改善。而从后续“酸雨计划”的实施过程来看,这的确是传统意义上的命令—控制模式所不能及的。

在市场调节模式的实施下,借助于排污配额的交易过程,美国不仅成功建立了世界上首个SO2排污权交易市场,还通过允许合理买卖SO2排放权利的方式为企业常常会选择“搭便车”的污染治理责任赋予了经济价值。其实,无论是在“酸雨计划”出台之前的讨论设计阶段,还是在市场调节模式的正式运行阶段,以企业经济效益为重的理念贯穿于“酸雨计划”的运行始终。因为从某种意义上来说,它不仅是政策制定者引导排污企业自觉参与到酸雨治理进程中的一座桥梁,更是在市场经济自发调节的机制下保障排污权交易过程得以正常运转的最大动力。

-

以“酸雨计划”为代表的市场调节模式的运行机制主要包含以下4个方面。

-

这一机制具有2层含义:首先,对致使酸雨产生的SO2和NOx等酸性污染物设定明确的总量上限。《1990年清洁空气法修正案》在第四章开篇中明确表示:“为减少酸沉积带来的不利影响,预将国家本土48个州及哥伦比亚特区的SO2年排放总量在1980年的排放水平上减少1 000万t,将NOx的排放量在1980年的排放水平上减少200万t”[16]。随后,国会还将达成总量上限目标的具体过程划分为两个阶段,并分别设定更具体的排污上限。其次,在实现总量上限目标的方式选择上,“酸雨计划”给了各排污单位足够的灵活性。换句话说,在规定的期限内完成总量上限目标的前提下,各排污单位可根据其自身的运营情况选择“最能使其效益最大化”的污染治理方式。此外,“酸雨计划”还鼓励各排污单位通过自主研发或引进治污新技术的方式来实现SO2排放总量的减少。

-

排污配额(allowance),即美国环保局授予各排污单位排放定额SO2的权利[16]。在“酸雨计划”中,各排污单位获得SO2排放配额的方式主要有3种:无偿获取、有偿交易和技术奖励。其中,无偿获取方式是三者中最主要且最稳定的一种配额分配来源,大约占初始分配配额总量的97.2%[17]。按照1990年法案规定,美国环保局局长需对所有被管制的排污单位分配为期1年的排污配额,且配额分配的数量应等于法案允许的SO2最高排放上限[16]。除了无偿获取,各排污单位还可通过有偿交易的方式购买到一定数量的排污配额。根据法案要求,美国环保局会从“酸雨计划”第一、二阶段无偿发放的排污配额总量中各扣除2.8%的数额,用于建立一个“特定配额储备”,以供排污配额的有偿出售[16]。通常情况下,美国环保局出售排污配额的方式主要有2种:直接出售和拍卖出售。此外,各排污单位还可通过更新现有排污技术设备的方式来获取额外的“奖励性配额”。

-

这是整个“酸雨计划”中最核心的环节。根据“排污配额可在各排污单位和任意配额持有者之间进行交易和转让”[16]的要求,美国建立了世界上首个SO2排污交易市场。在此基础上,各排污单位可对其削减1 t的SO2的成本与市场中一单位排污配额的售价进行比较,以此来自行决定其实现SO2总量上限目标的方式。当然,对于本年度没有抵消完SO2实际排放量的剩余配额,可转入下一年使用;对于“酸雨计划”第一阶段内没有使用完的排污配额,可转入第二阶段使用;但是不可在配额未正式发放前就“预使用”排污配额[16]。

-

这一机制包含以下3个子系统:排污跟踪系统、配额跟踪系统和年度调整系统。排污跟踪系统是监督审查机制的核心组成部分,主要依靠在各污染源上安装和运行对于SO2的“连续排放监测系统”来实现[16]。通常情况下,各排污单位至少要以1个季度为期限,定期将其监测到的SO2排放数据向美国环保局如实汇报,以此来确保美国环保局在执行“酸雨计划”其他各运行机制时所需要的可靠数据来源。配额跟踪系统是美国环保局为掌握其自身及各排污单位的配额持有情况而建立的一种计算机控制系统,也是查阅配额分配、交易、年终审查等官方记录的唯一途径。最后,在对于排污单位的年度SO2排放总量和年度排污配额持有量等信息都准确掌握之后,美国环保局便会通过年度调整系统核算出这一年各排污单位应被扣除的排污配额总量。当然,对于最终年度排污配额持有量不足以抵消其年度SO2排放总量的排污单位,美国环保局要对其超额排放SO2的行为施以严厉的行政和经济处罚。

-

在经济至上的发展观和功利主义自然观的指引下,以美国为首的发达国家在环境治理领域曾走上了一条“先污染后治理”式的发展道路。在70年代生态危机空前加剧的背景下,尽管美国一度确立了以国家管制为主要特征的命令—控制模式,但随着滞胀危机的爆发及国内经济形势的下滑,很快又出现了将经济发展的重要性置于环境保护之上的倾向。虽然经过各个利益集团的反复博弈,致力于平衡经济与环境效益的“酸雨计划”最终产生,但还是对环境造成了不可逆的损害。作为发展中国家,我们要充分利用好后发优势,吸取资本主义国家经济发展过程中的经验教训,同时要将美国“酸雨计划”中所体现出的这种经济与环境平衡发展的理念,与我国传统文化中的“和谐”思想相融合,秉承人与自然和谐共生的优秀传统文化,树立“绿水青山就是金山银山”的科学发展理念,坚持在发展中保护,在保护中发展。

-

美国酸雨治理模式的转型历经了从“依靠市场力量—市场失灵—政府干预—政府失灵—重新重视市场力量”这一“失灵”与“回归”相交错的探索路径。1990年“酸雨计划”出台后,美国建立了世界上第一个国家管制层面的SO2排污交易市场,较之改革路径上最初依靠的“单一型市场”而言,这个新型市场的建立与其说是再次依靠市场力量,不如说是有政府的干预为其保驾护航。这也是90年代以前美国单纯依靠市场或政府力量为何会频繁出现“失灵”的原因,这种“回归”实则是对命令—控制模式进一步市场化的结果。由此可见,任何一种单一型污染治理模式都并非完美无瑕,在进一步深化我国环境管制模式的市场化改革之际,我们一定要从单纯依靠政府或市场力量的一元论思维中解脱出来,本着“管制为先,市场并重”的原则将二者有机结合起来,以此来制定出更契合新时代中国特色社会主义市场经济体制的环境管制模式。

-

酸雨、温室气体排放等跨境环境问题的解决不仅是某一国的个体行为,还是一种国际行为,需要国家与国家之间的团结协作。美加酸雨谈判始于1977年,直至1991年双方才最终签署美加《空气质量协定》(Air Quality Agreement)。在此15年间,即便是在双方政府曾就共同治理酸雨的问题多次达成共识的前提下,还是有协议因美方政府的单方面否认而夭折。这是霸权主义国家以牺牲他国环境为代价维护本国利益的惯用手段,我们不但不应效仿还应对其予以谴责和抵制。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者与引领者,我们要摒弃任何国家任何形式的单边主义,加强与邻国及世界其他各国在国际环保事务中的多边化、区域化与全球化合作,努力提升本国对国际环保事业的自主贡献率,为积极构建人类命运共同体贡献出中国力量,在全球环境治理中充分彰显大国担当。

-

美国酸雨治理模式变迁既有《1970年清洁空气法修正案》授权同意将酸雨治理的主导权收归联邦政府作为法律保障,同时也与美国数百年形成的市场经济制度相匹配。但在此之前,美国曾耗时半个多世纪的时间去确立联邦政府管制环境进而解决酸雨危机的合法性。如此,不仅可以使美国在一定程度上避免环境管制又回到70年代以前的“州权时代”,还能够防止日后这些酸雨管控条例成为一纸空文。对比美国这一环境治理体系,作为社会主义国家,我国在发挥中央政府治理环境的主导权方面具有天然的优势;但鉴于我国当前还处于社会主义发展的初级阶段,社会主义市场经济体制本身发展得并不完善。为此,在社会主义市场经济与治污模式的市场化改革双项并举的时代,我国应从国情出发,在充分发挥中国特色社会主义集中力量办大事制度优势的前提下,不断提升市场力量在污染治理过程中的杠杆性作用,同时进一步健全与我国社会主义市场经济体制相匹配的环境法律体系,以使我国的环境治理真正做到有法可依、有章可循。

从“命令—控制”到“市场调节”的环境管制模式研究及启示

——以美国酸雨治理为例Research and enlightment of the environmental regulation model from “command-and-control” to “market-based instrument”

-

摘要: 美国酸雨治理模式的变迁过程在美国乃至世界环境与经济史上均具有典型意义。随着1990年“酸雨计划”的出台,美国完成了酸雨治理由“命令—控制”向“市场调节”模式的转变,也为世界各国在探索经济发展与环境污染治理的问题上提供了一个历史“范式”。在对美国酸雨治理模式的演变过程进行阶段性历史分析的基础上,从2种典型的环境管制模式的主要特征入手,阐释“命令—控制”模式最终被“市场调节”模式所取代的必然性,对于研究我国环境管制模式的转型问题具有重要意义。Abstract: The transition of the acid rain regulation model in the United States has typical significance both in the environmental history and economic history of the United States and even the world. With the enactment of the “Acid Rain Program” in 1990, the United States completed the transition of acid rain regulation from a “command-and-control” model to a “market-based instrument” model and provided a historical “paradigm” for countries around the world to balance economic development and environmental regulation. The transition of acid rain regulation models in the United States was analyzed from a phased historical point. The main characteristics of two typical environmental regulations models were identified, and the inevitability of the “command-control” model being replaced by the “market-based instrument” model was explained. It has great significance to study the transition of environmental regulation models in our country.

-

20世纪90年代初,WILLIAN E.R提出生态足迹的概念,可将人均消耗资源折算为地域面积,为资源合理利用和可持续发展提供指导[1]。生态足迹主题研究中,关于水资源生态足迹的研究自2014年之后有明显增加,逐渐发展为研究热点。近年来越来越多的学者们从水资源生态足迹角度出发,分析水资源利用及其与经济增长之间的关系[2-3]。ALESSANDRO et al[4]以维琴察市为例,提出了评估城市层面直接用水生态足迹核算方法。RATTANAWAN et al[5]研究了泰国水稻种植水足迹清单,以制定用水政策。MUHAMMADJONet al[6]通过计算塔吉克斯坦南部主要作物水足迹,评估气候变化对当前生长期作物需水量的影响,并确定最佳播种日期以减少未来作物需水量。CHANG et al[7]通过灰度关联模型、水资源生态足迹模型和主成分分析法对宁夏回族自治区的5个城市水资源环境承载力进行安全评价。CRUZ et al[8]研究了西班牙加那利群岛码头的碳足迹和水足迹。周悦等[9]运用水资源生态足迹盈亏模型,从时间和空间两个维度对辽宁省水资源生态盈亏和用水效率进行了研究。李宁等[10]利用水生态足迹计算模型,结合协调发展脱钩评价模型对长江中游城市群的水资源利用与经济增长协调关系进行评价。张杏梅等[11]从水量生态足迹和水质生态足迹视角分析了陕西省水资源利用与经济增长之间的关系并对其脱钩状态进行预测。李晓格等[12]以太阳能值转换率为参数,模拟区域水资源开发利用的动态变化趋势,分析了榆林市水资源可持续利用情况。

为缓解水资源供需矛盾,治理水环境污染和修复生态环境,应当加强水资源循环利用,严格取用水管理,推广污水资源化利用。文献[13]报道,“十三五”时期,全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降28.0%、39.6%,农田灌溉水有效利用系数显著提升。2021年“中国水周”的主题是“深入贯彻新发展理念,推进水资源集约安全利用”,对提高水资源利用效率提出重点任务。

江苏省作为我国东南沿海地区经济大省,降雨量相对充足,但节水技术和用水方式与经济发展速度不匹配,万元国内生产总值用水量与周边的上海市、浙江省存在一定差距[14-15]。甘肃省位于西部缺水地区,东西部协作发展、黄河流域生态保护和高质量发展等政策的发布实施,对甘肃省用水结构和水资源利用效率提出更高要求。鉴于以上情况,本研究选取江苏省和甘肃省为主要研究对象,分析其人均用水生态足迹,结合“水源—取水—净水—排水—水处理—回用”环节,构建水资源循环利用体系,探讨再生水回用去向,以期为提高水资源循环利用效率提供参考。

1. 研究方法与数据来源

水资源生态承载力指在可持续发展的前提下,某一具体时期和特定区域的水资源可供量对社会系统和生态系统的支撑能力[16]。水资源生态足迹是在特定人口数量和经济发展水平下,将人们为了维持正常生产生活和良好生态环境消耗的水资源量折算为用地面积。根据水资源生态承载力与水资源生态足迹计算模型[16]得出江苏省和甘肃省2010—2019年水资源生态承载力和各用水方式水资源生态足迹。

水资源生态承载力计算模型,见式(1):

ECw=N×ecw=N×γw×ϕw×W÷Pw (1) 式中:

ECw ecw γw ϕw Pw 水资源生态足迹计算模型,见式(2):

EFw=N×efw=N×γw×W÷Pw (2) 式中:

EFw efw γw Pw 本研究将江苏省水资源生态足迹分为生产、生活、城镇环境和农田灌溉4个类别,甘肃省水资源生态足迹分为农业、城镇公共、工业、生活和生态5个类别。采用的年降水量、年水资源总量、全省总用水量、人口数、各行业用水量等数据分别摘自2011—2020年《江苏省水资源公报》《江苏省统计年鉴》和《甘肃省统计年鉴》。

2. 研究区域水资源生态承载力与生态足迹

2.1 研究区域概况

江苏省地势较低,地形以平原为主,属于温带向亚热带的过渡性气候,雨量适中,四季分明,河湖众多,水系复杂,为东部河网密集地区[17]。2019年江苏省水资源总量231.7亿m3,常住人口密度为753人/km2,城镇常住居民人均可支配收入51056元,农村常住居民人均可支配收入22675元。根据《2019年度江苏省生态环境状况公报》,2019年,全省水环境质量总体有所改善,纳入国家《水污染防治行动计划》和江苏省“十三五”地表水环境质量目标考核的断面中均无劣Ⅴ类。全省开展监测的75个农村饮用水水源地中,水质达到或优于Ⅲ类的有69个,达标率为92.0%;223个县域地表水点位中,水质达到或优于Ⅲ类的有162个,占72.7%。

甘肃省位于中国西部地区,地处黄河中上游,山脉纵横交错,海拔相差悬殊,气候类型多样,大部分地区气候干燥,干旱、半干旱区占总面积的75%。2019年,甘肃省水资源总量325.9亿m3,城镇居民人均可支配收入32323.4元,农村居民人均可支配收入9628.9元。甘肃省68个地表水省控断面中,2019年无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质。2019年甘肃省各城市、县城供水普及率分别达到98.81%和91.44%,城市和县城污水处理率分别为94%和89%,均达到全国平均水平。

2.2 水资源生态承载力与生态足迹

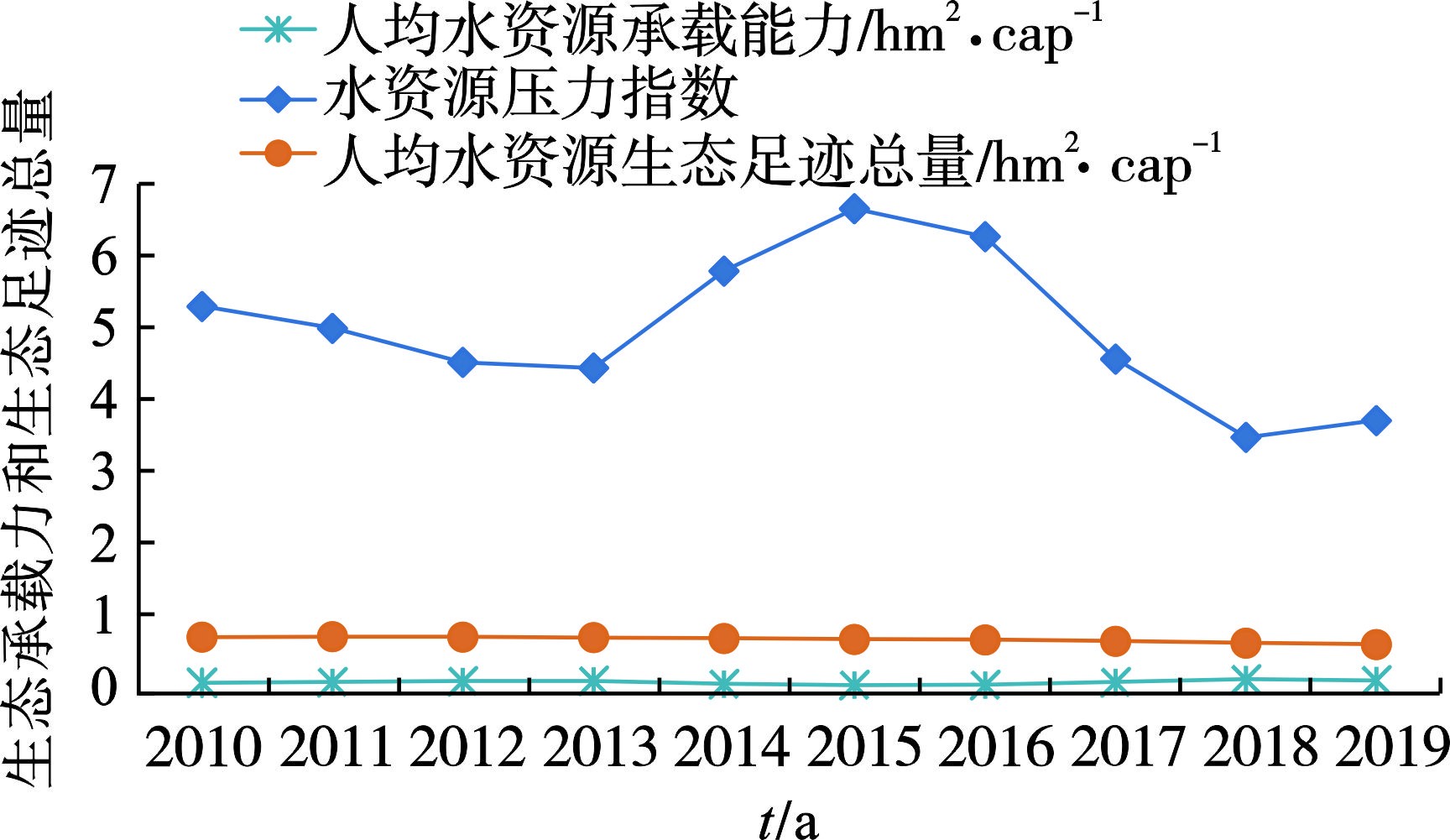

江苏省2010—2019年的人均水资源生态承载力在0.1936~0.6254 hm2/cap之间波动,总体呈下降趋势,见图1。人均承载能力最高的年份为2016年,最低值则出现在2019年,这是由于人均水资源承载能力与年水资源总量呈正相关,江苏省人口数量和用水需求逐年增加,而2019年降雨量较少,水资源压力指数大。

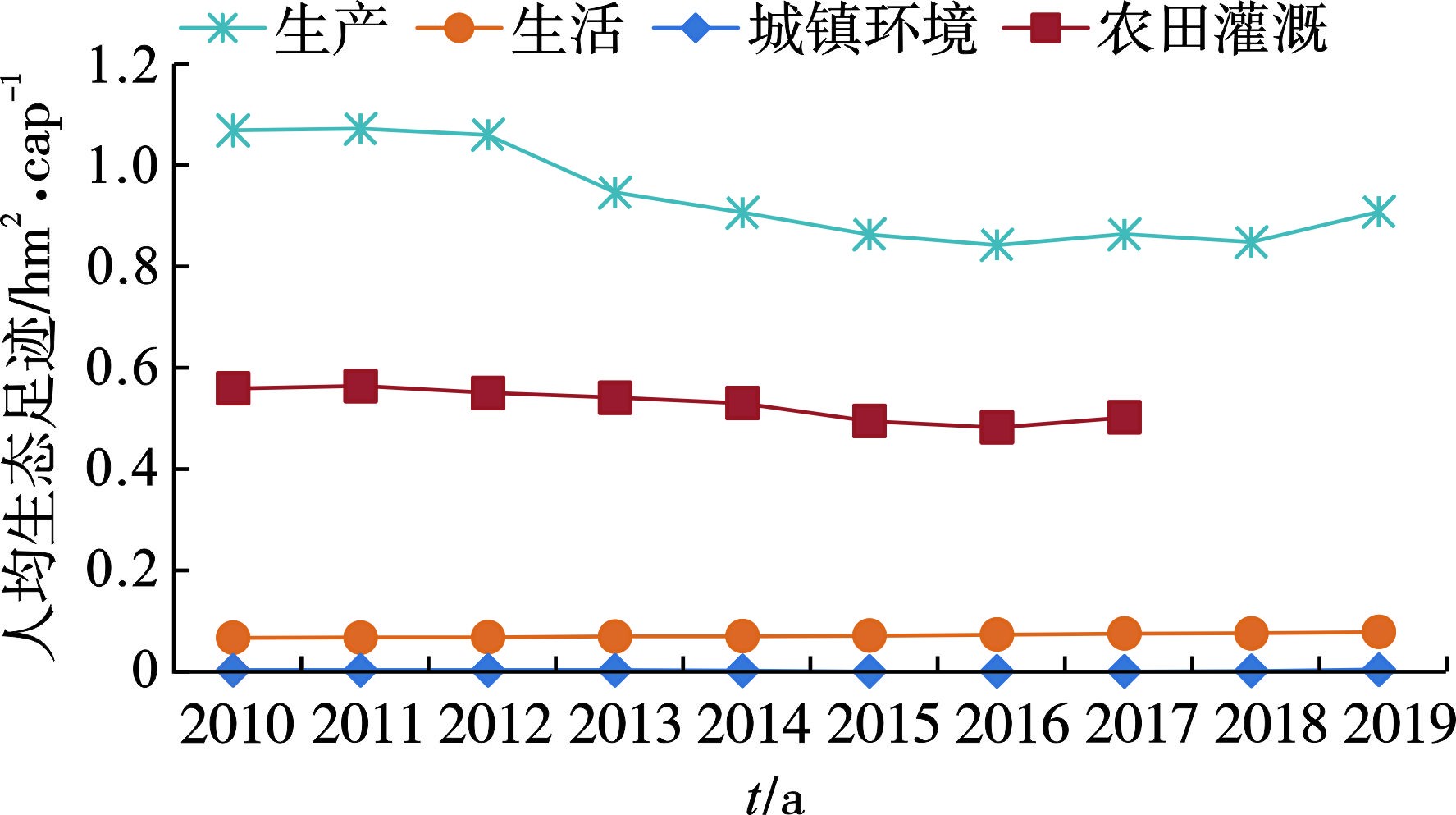

近十年来,江苏省优化生产结构和工艺,推动经济发展绿色转型[18]。江苏省人均水资源生态足迹先降后升,2011年达到最高值,为1.1639 hm2/cap,2016年为最低值0.9365 hm2/cap,之后的3年随着总用水量增加,人均水资源生态足迹略有增长。从其构成来看,人均生产用水量生态足迹占比最大,为90.94%~93.26%,其中以人均农田灌溉用水量生态足迹为主,见图2。《江苏省节约用水条例》《江苏省农业灌溉用水定额》等节水文件颁布实施,农田灌排基础设施不断完善,农田灌溉管理水平得到提高,农田灌溉用水量生态足迹逐渐下降。随着经济快速发展和生活水平的提升,用水需求不断增加,人均生活用水量生态足迹稳定增长,2019年达到0.0832 hm2/cap,较2010年增加了16.44%。人均城镇环境用水量生态足迹自2016年起有所回升,充分体现了居民对良好生活环境的追求,以及生态文明建设和绿色宜居在城镇规划中的重要性。

2010—2019年,江苏省人均水资源生态承载力均低于同年度人均水资源生态足迹,即呈生态赤字状态。2012年生态赤字达到最大值,为0.8 346 hm2/cap,说明江苏省水资源供需不平衡。江苏省属于河网密集地区,降雨量相对充沛,但其时空分布不均匀,水资源利用效率有待提高,应充分利用降雨,优化水资源利用方式。

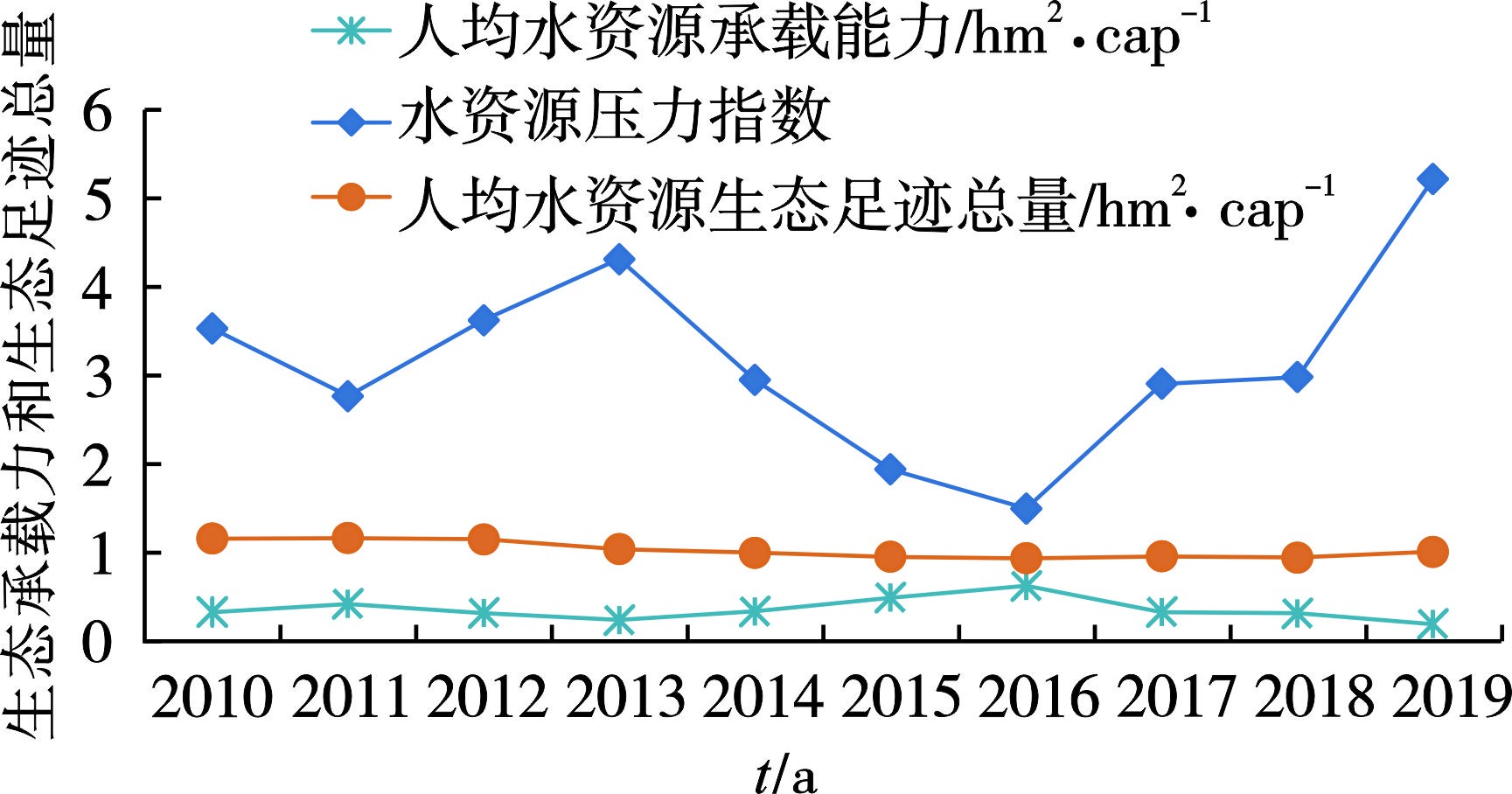

2010—2019年甘肃省人均水资源生态承载力波动上升,最低值为2015年的0.1112 hm2/cap,2018年人均水资源生态承载力明显增加,达到最高值0.1957 hm2/cap,这与年降雨量和年水资源总量增加有关,见图3。人均水资源生态承载力与区域年降水量、水资源用地的产量因子和人口数量直接相关,甘肃省处于西北干旱少雨地区,年水资源总量并不高,因此人均水资源生态承载力也低于江苏省,但二者间的差距逐年缩小。整体来看,近年来甘肃省水资源供需矛盾有所缓解,水资源生态系统与社会经济系统的协调性相对比较稳定。

甘肃省2010~2019年人均水资源生态足迹持续下降,2019年的0.6868 hm2/cap为最低值,见图4。人均农业用水生态足迹自2014年来逐年降低,但2019年仍在人均水资源生态足迹总量中占据绝对优势,为77.82%,农业用水包括农田灌溉、林果地灌溉、草地灌溉、鱼塘补水和畜禽用水。人均城镇公共用水生态足迹呈增长趋势,2019年较2010年增幅为49.88%。人均生活用水生态足迹在2013年为最低值,随后又缓慢增加,2019年的增长率最大,为8.35%。人均生态用水生态足迹变化趋势与人均生活用水生态足迹相似,但其增长相对迅速,2015年较上一年增加了71.64%,说明随着经济社会发展,居民对环境质量的需求更高、更迫切。

随着年降雨量增多,甘肃省人均水资源生态赤字状态有所缓解,年均增长率为1.34%。这说明甘肃省生态保护与建设规划、城乡环境卫生整洁行动实施方案以及污染物减排计划、山水林田湖草项目等的实施已取得初步成效,对提高区域水资源利用效率、改善水生态环境和缓解水资源供需矛盾起到了积极作用。

3. 水资源循环利用

2019年,全国供水总量6021.2亿m3,较2018年增加5.7亿m3。在总供水量中,再生水利用量占1.42%,集雨工程利用量占0.16%。我国水资源利用与城镇化发展目前逐渐趋于基本协调发展的状态,但水资源整体利用效率还有待提高[19]。尤其村镇供排水设施建设情况与城市的差距已逐年缩小,已初步具备水资源循环利用条件和空间,应因地因时制宜采取适用模式提高水资源利用效率[20]。

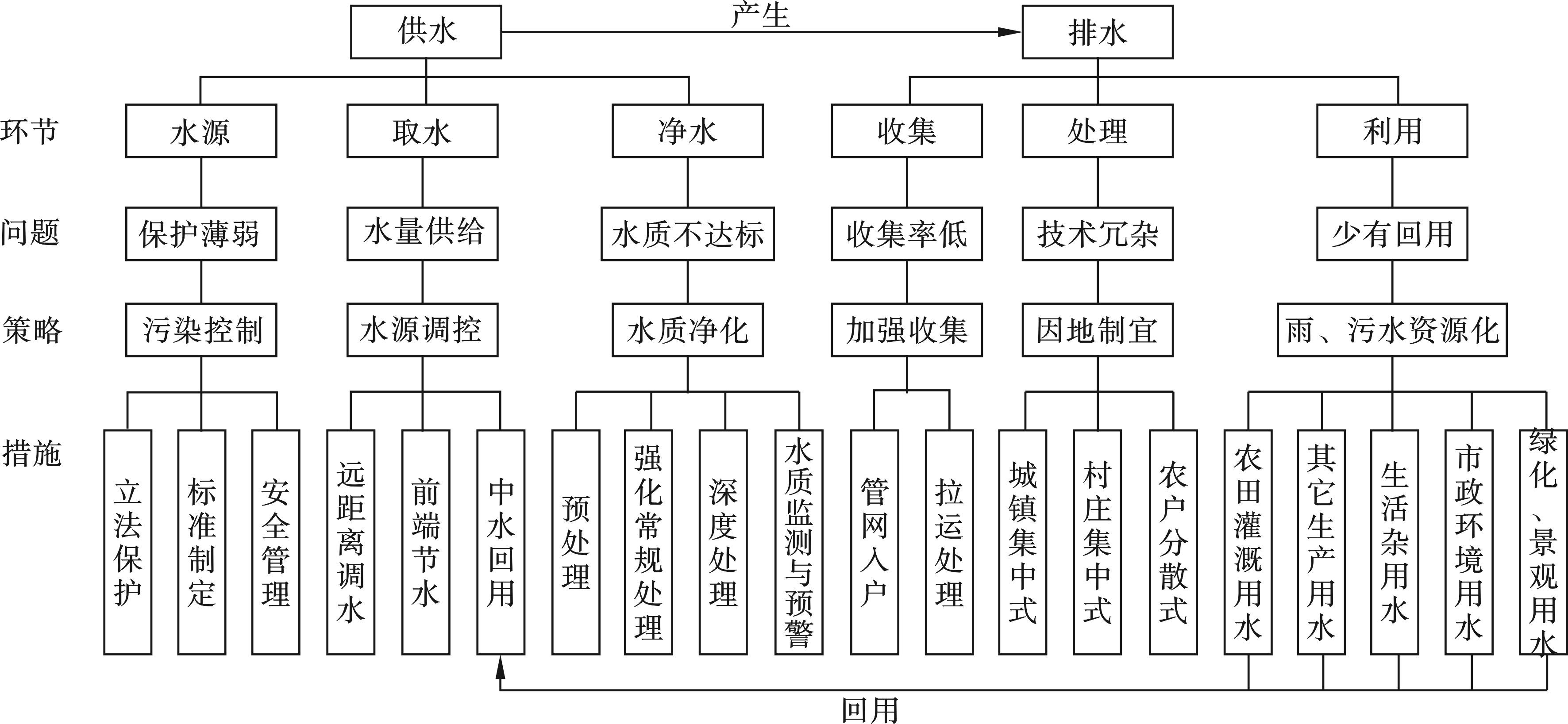

水资源循环利用是实现生态文明建设的重要手段之一[21],基本理念是在循环经济的基础上提高水资源利用效率。一是减量化,通过法律政策约束,在各行业采取节水措施、雨污水回用等以减少新鲜水取用量,减轻污水处理负荷。二是再利用,通过改进生产工艺促进工厂内小循环,改进水处理技术使经处理达标的污水或雨水回用于农田灌溉、道路清扫、绿化用水等。污水再生利用既可以缓解水资源短缺现象,又可以及时收集、解决污水排放去向问题,减少水环境污染。传统污水再生利用更多侧重于生产系统内局部循环,并未统筹兼顾生产、生活用水和生态用水[22]。本研究以江苏省和甘肃省为例,结合区域人均水资源生态承载力和人均水资源生态足迹,从“水源—取水—净水—排水—水处理—回用”流程着手,分析现存问题与对应措施,提出水资源循环利用技术体系,见图5。

提高水资源利用效率应从保障饮水安全出发,通过制定法律、标准和监测预警等安全管理手段,以“预防为主,防治结合”的方式预防水源地水质污染,特别是村镇分散饮用水水源地。农村饮用水水源地的水质监测工作虽处于不断完善中,水质达标率也逐年提高。但与城市饮用水水源地相比,农村饮用水水源地水质达标率总体偏低,尤其是农村地下水饮用水水源地近几年呈现水质变差趋势[23]。对水资源需求量大的地区,完善饮用水水源地监测制度,加强饮用水水源地监管力度,是提升水资源循环利用的前提。

在前端采取节水措施和净水措施是水资源循环利用的基础。例如农业灌溉采取喷灌、滴灌等方式,生活用水端使用节水型器具,优化生产工艺实现车间内水的局部循环利用,净化水质减少无效水排放等。保障污水收集处理率是推动水资源循环利用的重要条件。2019年城市、县城、建制镇和乡污水处理率分别为96.81%、93.55%、54.43%和18.21%,同年城市和县城再生水利用量分别占污水处理总量的21.62%和10.55%。市区在基本实现污水处理的情况下,已开展再生水回用;村镇地区因其污水集中收集处理率整体偏低,可鼓励农户分散或村域集中处理后就地资源化利用。

江苏省2010—2017年人均农田灌溉用水生态足迹占人均水资源生态足迹总量的48.50%~53.98%。研究表明,农业用水占江苏省南水北调受水区供水量的65%以上[24],贯彻水循环理念,提高灌溉用水效率,可有效减少用水量。对于降雨充沛、经济较为发达、人口分布相对集中的江苏省,建议改进农田灌溉技术,采用喷灌、滴灌等方式;在排水系统设计时可充分考虑雨污分流,把雨水通过收集、处理,应用于家庭冲厕;或处理后流入河流、池塘,作景观用水。污水处理技术的选用则主要考虑污染物处理效果、运行稳定性、环境影响等因素,处理达标后,优先回用于用水量较多的农林牧渔业用水和工业用水。

甘肃省2010—2019年人均农业用水生态足迹占人均水资源生态足迹总量的77.34%~81.32%。同时甘肃省农田灌溉用水量占农业用水量的绝大部分,2019年其比例为90.11%,农田灌溉用水量是林牧渔畜用水量的9倍。由此可见,可优先考虑将处理达标的再生水回用于农田灌溉,特别是降雨匮乏地区。对于甘肃省,因其经济条件一般、气候干燥,在污水处理达标的前提下,需综合考虑处理效果和经济性,即运行稳定性、基建成本、运行成本等。再生水回用阶段应兼顾城镇公共和生态用水,通过洒水降尘、河湖景观用水,优化生态环境,实现水资源化利用,同时有助于实现生态固碳和绿色宜居。

东部地区河流水系分布多,工业相对发达,水资源生态承载力较高,但不同年份的年降雨量和人口数量变化大,因此人均水资源生态承载力和人均水资源生态足迹波动明显,而中西部干旱缺水地区相对稳定。东部地区应进一步发展科技,减少工业用水和生活用水压力;中西部地区可通过引水工程等手段干预水资源生态承载力,保障水资源生态系统与社会经济系统的协调发展。处理后的污水、雨水循环利用可有效减少新鲜水取用量,再生水回用去向具体可根据不同地区主要用水行业确定优先级。通过对江苏省、甘肃省的水资源生态足迹分析,可以发现农业用水效率有待提高,传统农业发达地区的生态赤字不容忽视,此类地区可充分考虑将再生水回用于农田灌溉。

4. 结论

2010—2019年以来,江苏省人均水环境承载能力呈波动下降趋势;人均水资源生态足迹总体来说略有增长,其中以人均农田灌溉用水量生态足迹为主;江苏省人均水资源生态承载力均低于同年度人均水资源生态足迹,呈生态赤字状态。甘肃省人均水资源生态承载力有所上升,人均水资源生态足迹逐年下降,占比最大的仍是人均农业用水生态足迹,人均生态用水生态足迹明显增长,人均水资源生态赤字逐年缓解。

循环利用是实现水资源可持续发展的必要手段,提高水资源循环利用率可从水源保护、节水净水、污水收集处理后回用、雨水资源化利用等多维度出发,根据区域水资源分布和用水特征因地因时制宜地选择雨污水处理技术、标准和再生水回用去向。再生水应优先回用于生产、生活用水,兼顾生态用水,具体比例可根据各产业人均用水生态足迹确定。通过科学用水、技术节水加强水资源各个环节的循环利用,促进水资源可持续利用。

-

表 1 国家环境空气质量标准

Table 1. National Ambient Air Quality Standards

污染物 国家一级环境质量标准 国家二级环境质量标准 均值类型 标准浓度水平 均值类型 标准浓度水平 一氧化碳 8小时 10 mg·m−3 未设定 无 1小时 40 mg·m−3 未设定 无 铅 平均每季最大值 1.5 μg·m−3 平均每季最大值 1.5 μg·m−3 氮氧化物 每年算数平均值 100 μg·m−3 每年算数平均值 100 μg·m−3 臭氧 每天1小时平均最大值 235 μg·m−3 每天1小时平均最大值 235 μg·m−3 颗粒物(PM10) 每年算数平均值 50 μg·m−3 每年算数平均值 50 μg·m−3 24小时 150 μg·m−3 24小时 150 μg·m−3 二氧化硫 每年算数平均值 80 μg·m−3 3小时 1300 μg·m−3 24小时 365 μg·m−3 -

[1] SINGH A, AGRAWAL M. Acid rain and its ecological consequences[J]. Journal of Environmental Biology, 2008, 29(1): 15 − 24. [2] FLIPPEN J B. Nixon and the environment[M]. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2000. [3] REITZE A. Air pollution control law: compliance and enforcement[M]. Washington D. C. : Environmental Law Institute, 2001. [4] PIERCE R J. Regulation, deregulation, federalism, and administrative law: agency power to preempt state regulation[J]. University of Pittsburgh Law Review, 1985, 46(607): 607 − 671. [5] United States Congress. Public Law 91-604(1970)[A]. Washington D. C. : United States Government Priting Office, 1970. [6] United States Congress. Public Law 95-95(1977)[A]. Washington D. C. : United States Government Priting Office, 1980. [7] PORTNEY P R, STAVINS R N. Public policies for environmental protection[M]. Washington D. C. : Resources for the Future, 2000. [8] National Archives of the United States. Office of Federal Register. [EB]. Federal Register, 1973, 38(178): 25679-1984. [9] VESTIGO J R. Acid rain and tall stack regulation under the Clean Air Act[J]. Environmental Law, 1985, 15(4): 711 − 744. [10] SULLIVAN J L. Beyond the bargaining table: Canada's use of section 115 of the United States Clean Air Act to prevent acid rain[J]. Cornell International Law Journal, 1983, 16(193): 193 − 227. [11] CUTLER A C, ZACHER M W. Canadian foreign policy and international economic regimes[M]. Vancouver: University of British Columbia Press, 1992. [12] United States Court of Appeals. West Penn Power Co. v. Train, 538 F. 2d 1020[R]. Washington D. C. : District of Third Circuit, 1976. [13] United States Environmental Protection Agency. Acid rain program, SO2 reduction[EB/OL]. [2021-12-01]. https://www.epa.gov/acidrain/acid-rain-program/. [14] United States Environmental Protection Agency. The opt-in program: overview for combustion sources[EB/OL]. [2021-12-01]. https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=00000M2K.txt.pdf. [15] MCLEAN B J. Evolution of marketable permits: the US experience with sulfur dioxide allowance trading[J]. Int. J. Environment and Pollution, 1997, 8(1/2): 19 − 36. [16] United States Congress. Public Law 101-549(1990)[A]. Washington D. C. : United States Government Priting Office, 1993. [17] 李晓绩. 排污权交易制度研究[D]. 长春: 吉林大学, 2009. -

下载:

下载: