-

全氟及多氟烷基化合物(per‐ and polyfluoroalkyl substances,PFASs)是一类以烷基链为骨架,氢原子被氟原子全部或部分取代的有机化合物。由于PFASs特殊的理化特性,如黏度较低、表面张力小、并具有疏水、疏油特性[1-2],自1950年以来,PFASs和借助PFASs制造的表面活性剂和聚合物已广泛用于许多工业和商业应用中。在2019年的调查中发现,全球市场中PFASs已增加至4 700种[3]。由于PFASs在各个行业的广泛应用以及较难降解的特性,其不可避免地引发了相应的环境污染问题。近几年,PFASs已在全球多个地区、多种环境介质中被广泛检出[4-9]。在对各海域特别是极地PFASs的检测表明其具有远距离迁移能力,目前已成为全球性污染物。由于PFASs的广泛生产和使用,目前已经在环境、野生动物和人类中检测到多种相关化合物,其中最有代表性的为全氟辛酸(perfluorooctanoic acid,PFOA)和全氟辛基磺酸(perfluorooctane sulfonic acid,PFOS)[10-13]。有研究指出PFASs可能引起生殖毒性、发育毒性和肝毒性等多种毒性效应[14-19]。因此,由于PFASs在环境中的广泛存在,并具有环境持久性、生物蓄积及多种毒性作用,其在环境科学领域的相关研究已引起了国内外研究者的广泛关注。

文献计量学是通过采用数学和统计学的方法来定量分析某领域科学技术现状与未来发展趋势的科学[20]。文献计量分析对某领域的科学技术发展具有一定的指导意义[21]。WOS是由美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information)于1997年创建的大型综合型、多学科、核心期刊引文索引数据平台,是目前提供引文回溯数据最深的数据库。VOSviewer是由荷兰雷登大学Van Eck与Waltman设计开发的一款文献计量分析软件,可用于进行关键词、主题词和作者等信息的“共现”分析,其在可视化图谱展示尤其在聚类分析中有着独特的优势。本文采用文献计量学的方法,以WOS数据库为基础,运用VOSviewer对全球范围内环境科学领域PFASs相关研究文献进行可视化分析,揭示该领域的研究现状和前沿动态,同时重点分析我国在该领域的研究情况及未来发展趋势,为未来该领域的研究提供更有价值的借鉴和参考。

全文HTML

-

本文以Web of Science(WOS)为数据来源,采用perfluoroalkyl substances或polyfluoroalkyl substances或PFAS或PFASs作为检索主题词,时间范围为2002~2019年,共查得环境科学领域中全氟类化合物研究的相关文献1 734篇。

-

通过WOS对所查相关文献进行数据计量分析,包括国家/地区的发文量、主要研究人员、主要研究机构和主要发表期刊等。运用VOSviewer对该研究领域的合作关系以及近期的研究热点进行分析,并进一步讨论未来该领域的研究热点与方向。

-

(1)发文量:即论文的发表数量,分别从时间、国家/地区、研究机构和作者几个方面统计相关领域的发文量,其也是一个重要的评价科研能力的指标。

(2)被引频次:即论文被文引用的次数,可以反映论文在该领域的影响力。

(3)H指数:是一个混合量化指标,可以用来相对准确地反映研究者在相关领域的科研成就[22]。

(4)研究热点分析:基于VOSviewer,对关键词进行共现分析,分析该领域研究热点及未来发展趋势。

1.1. 数据来源

1.2. 方法与指标

1.2.1. 分析方法

1.2.2. 主要指标

-

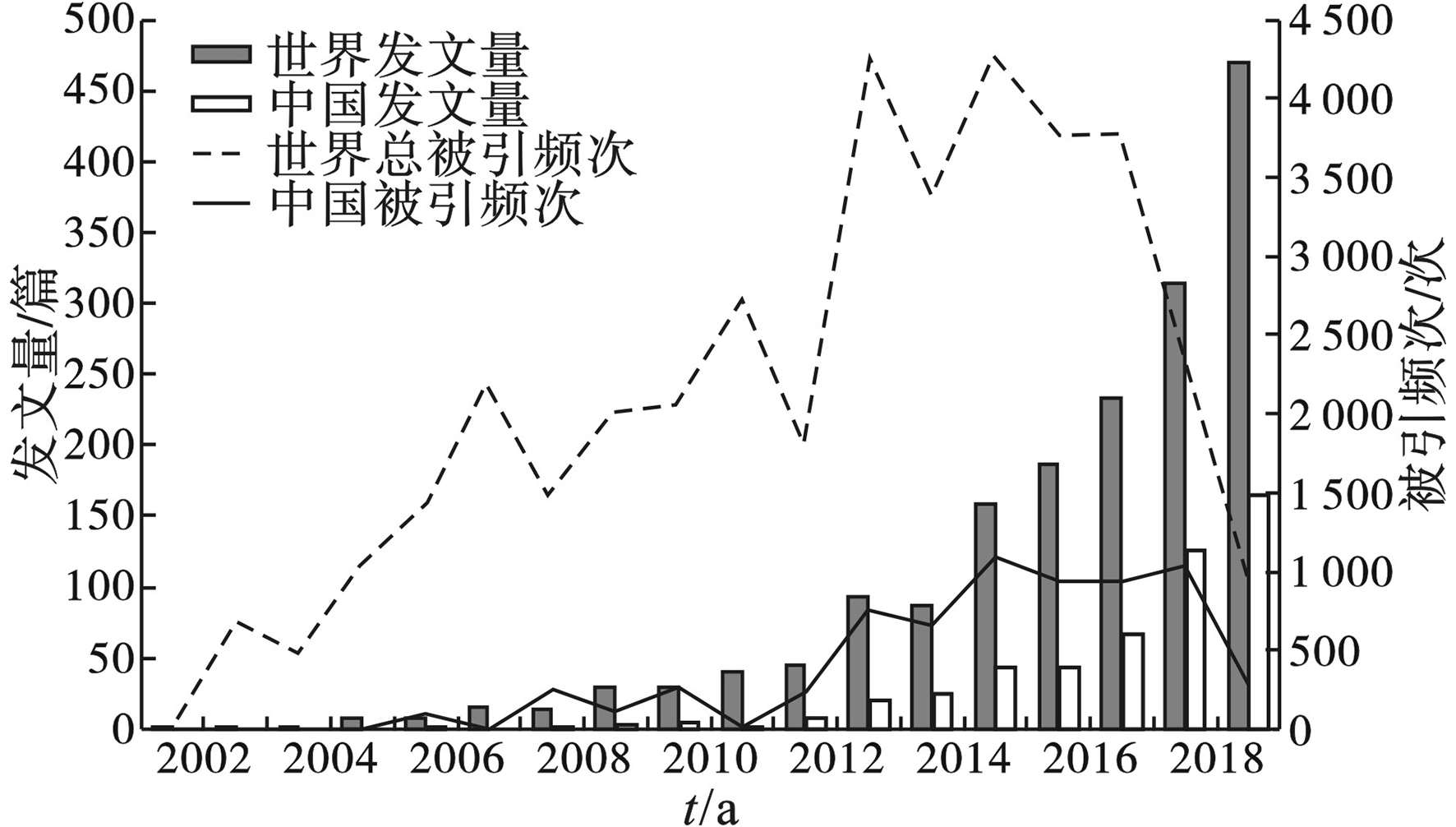

论文在时间上的分布可以反应该领域在不同时间段的研究情况及发展速度,对该领域的不同研究时期进行分类,分别对其进行深入分析[23],见图1。

图1可见,2002~2019年,WOS数据库中全球环境科学领域有关PFASs文献共1 734篇,呈逐年上升趋势。根据发文量和被引频次可以分为3个阶段:2002~2006年为研究起始阶段,该阶段文献较少,只有19篇,占总文献数量的1.10%,年均发文量不到5篇,且总被引频次波动范围较大,最高为1 419次,最低为7次,2005和2006年被引频次均超过1 000次;2007~2012年环境领域PFASs研究进入缓慢发展阶段,论文数量逐渐增高,共有文献174篇,占总量的10.03%,年均29篇,总被引频次也呈现升高趋势,最高达2 712次,但增长速度仍然较慢;2013~2019年为快速发展阶段,论文数量快速增高,发文总量为1 541篇,占总量的88.87%,年均文献220.14篇,大大高于前2个阶段的发文量,2019年发文量达到了469篇,由于文献时间较近,总被引频次暂时呈现下降趋势。

中国在该领域的研究比世界范围内的研究较晚,2006~2012年间发文18篇,平均每年发表2.57篇文献,为国内对PFASs研究的起始阶段;2013~2017年发文数量呈上升趋势,此阶段共发文199篇,年均39.8篇,总被引量稳定增高;2018~2019年文献增长速度显著加快,这两年发表文献量达到了291篇,占我国总量的57.28%,占世界同年文献数量的37.16%,表明我国对环境领域PFASs的研究关注度越来越高。

-

论文发表的数量和被引频次反映了一个国家/地区的整体科研实力和影响力[24]。美国发文量最多(524篇),占前20国家文献总量的20.67%,中国发文量仅次于美国,排第二位(508篇)。在被引频次方面,美国第一(13 111次),加拿大第二(9 481次),中国排名第三位(6 655次)。从篇均被引量来看,瑞士最高为45.75次,中国篇均被引量仅有13.1。通过以上结果发现,发文总量排名中等的德国、瑞士和比利时等国家篇均被引数很高。美国在文献总量、总被引及H指数方面均排名第一,因此,美国在环境科学领域中PFASs的研究在全球仍处于主导地位,我国虽然发文量较多,但总被引和篇均被引量相对较低,还需要进一步提升文章质量,以提高我国在该领域的影响力,见表1。

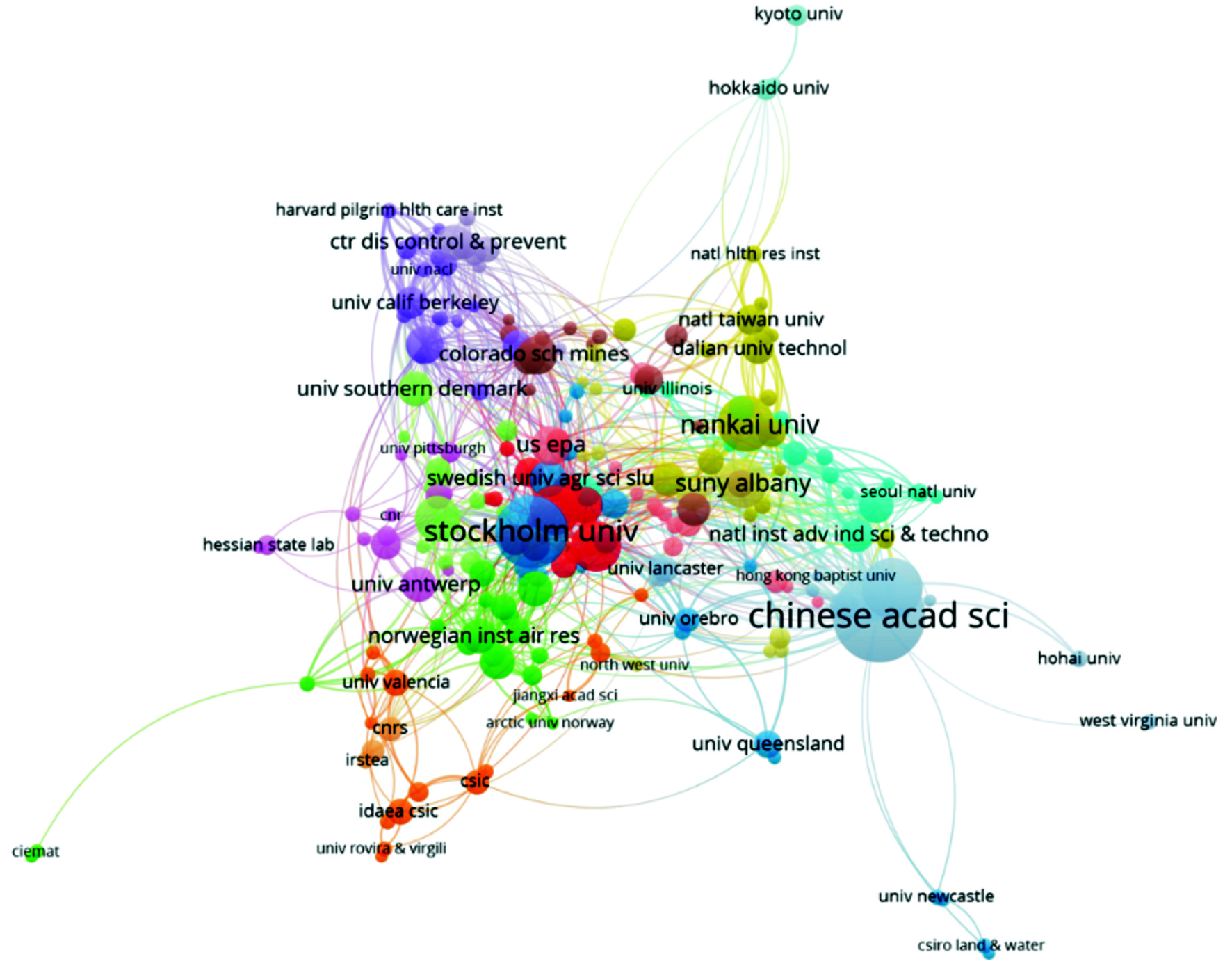

用VOSviewer可视化软件分析2002~2019年环境领域PFASs研究全球各国之间的合作关系,见图2。

图2可见,瑞士、德国、瑞典、挪威和捷克等国家的合作较为密切,与中国的合作相对密切国家主要是美国、加拿大、日本和韩国。

-

在研究机构方面,中国科学院发文量最高(148篇)位居第1位,被引量2 238次,篇均被引15.12次,前20的研究机构中有2所中国机构,为中国科学院和南开大学。在被引量方面,前5名分别为加拿大环境部、斯德哥尔摩大学、多伦多大学、亥姆霍兹联合会和中国科学院。多伦多大学虽然发文量只排在第11位(56篇),但被引量排名第3位(3 114次)。中国科学院虽然发文量最高,但是篇均被引较低,仅为15.12次,见表2。

各研究机构之间的合作关系,见图3。

图3可见,发文量排在第二位的斯德哥尔摩大学同其他研究机构合作最为密切,包括多伦多大学、加拿大环境部、挪威大气研究所、瑞典农业科技大学和科罗拉多矿业学院等。中国科学院虽然发文量较大,但合作关系相对较少,目前相对合作较多的机构主要有香港浸会大学、日本先进工业科学技术研究所和首尔国立大学等。因此我国在环境领域PFASs的研究中应该进一步加强国际合作。

-

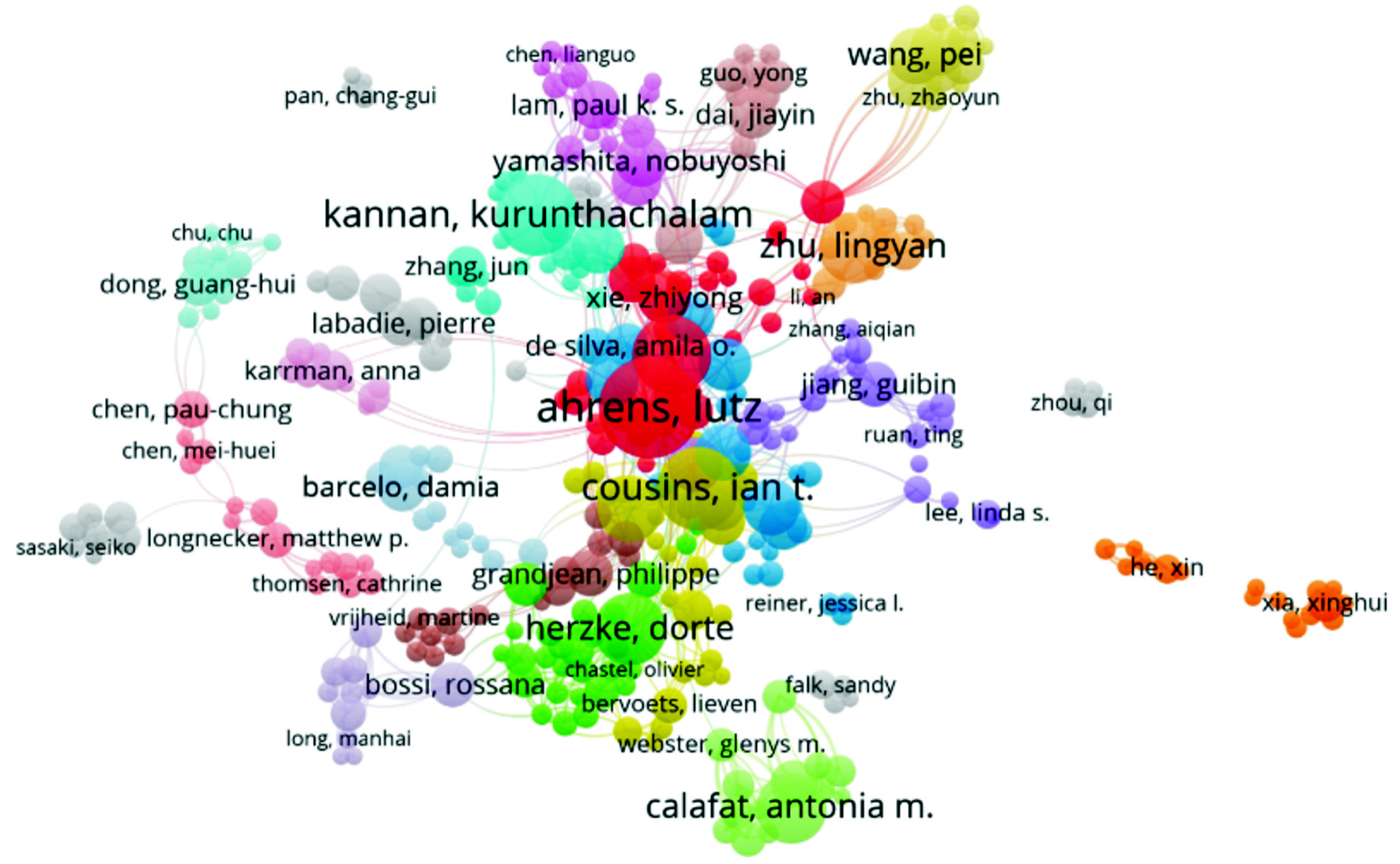

论文发表作者分析是衡量科技工作者个人科研情况的重要指标,发文量前3位的作者是瑞典农业科技大学的AHRENS L(60篇),斯德哥尔摩大学的COUSINS I T(49篇)以及纽约州立大学奥尔巴尼分校的KANNAN K(46篇)。在被引量方面,前3位分别为MUIR D C G(2 924次)、MARTIN J W(2 571次)和MABURY S A(2 255次),他们分别来自加拿大环境部、斯德哥尔摩大学和多伦多大学。环境领域发文量进入前20的中国作者为南开大学祝凌燕、孙红文和中国科学院的吕永龙、王佩,见表3。

环境领域PFASs重要研究者之间的合作关系,见图4。

图4可见,瑞典农业科技大学的AHRENS L在该领域与其他学者最为密切,主要有发文量位于第二位的COUSINS I T、第四位的EBINGHAUS R及第五位的HERZKE D,但其和中国学者的合作较少。中国学者方面,南开大学的祝凌燕和孙红文合作较多,中国科学院生态环境研究中心的江桂斌、郭良宏、王亚韡、蔡亚岐及史亚利等学者合作较多。中国科学院动物研究所的戴家银也进行了相关合作研究。

-

对发文量前10的期刊进行了统计分析,见表4。

出版PFASs研究文献数量前10的期刊共出版文献1 293篇,其中数量最多的是《Environmental Science and Technology》,发文量达282篇,占前10期刊的21.81%,居第2位的是《Chemosphere》,发文量为215篇,占16.63%,第3位是《Science of the Total Environment》,发文量为211篇,占16.32%,前3位期刊的文献总量占前10位期刊文献总量的54.76%。从总被引频次及H指数来看,均是《Environmental Science and Technology》排名第1位,《Chemosphere》总被引量排名第2位,篇均被引第6位,H指数第2位,《Environment International》总被引量第3位,篇均被引第5位,《Water Research》虽然发文量排名较低,但是篇均被引排名第1。以上几种期刊在环境领域PFASs的研究中具有较高的权威性。

-

排名前10位的被引论文统计分析结果,见表5。

总被引量最高的为HOUDE M(MUIR D C G为通讯作者)于2006年发表的文章《Biological monitoring of polyfluoroalkyl substances: A review》,总被引次数为779次,该文主要综述了野生动物和人体中相关PFASs的生物监测,比较了不同物种和暴露区域之间的浓度和污染情况,评估了环境中的生物累积/生物放大并讨论了可能的来源[25]。排名第2位的论文是《Polyfluoroalkyl chemicals in the US population: Data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003—2004 and comparisons with NHANES 1999—2000》,该文主要通过检测美国12岁以上代表性人群血液中PFASs水平进而评估PFASs在人群中的相对暴露情况[26]。该文献发表于2007年,总被引次数为595次。排名第3位的论文是《Polyfluorinated Compounds: Past, Present, and Future》,其通过对PFASs相关研究文献的综述,提出了与环境密切相关的PFASs研究的重要性与紧迫性[27]。作者LOOS R有2篇文章被引次数位于前10位,分别发表于2010和2013年,被引频次均为456次。

-

一个关键词在不同文献中出现的频次越高,说明相关的研究越多,被关注度也越高。基于VOSviewer,对2002~2019年间关键词建立环境科学领域中PFASs的知识图谱,分析此领域研究热点:一是全氟类化合物的生物体暴露及毒性研究;二是其在水体中的生物降解消除研究;三是对中国某些地区的全氟类化合物的空间分布等研究。同时多溴联苯醚类污染物在全氟类化合物的研究中也一同被关注见图5。我国对于PFASs的研究热点和世界研究热点基本一致见图6。

近5年前20位关键词统计,见表6。

结果表明,PFASs在不同水体及生物体中的暴露仍然是近5年的研究热点,尤其关注饮用水及人体暴露方面。近5年研究最多的环境介质是水体,其次是沉积物。对于我国全氟类化合物的环境暴露也是近期研究的重点之一。

2.1. 文献产出趋势分析

2.2. 国家及机构分析

2.2.1. 国家和地区

2.2.2. 研究机构

2.3. 作者及期刊分析

2.3.1. 主要作者

2.3.2. 主要期刊

2.4. 高被引论文分析

2.5. 关键词及研究热点

-

本文主要对2002~2019年WOS数据库收录的环境科学领域PFASs研究文献进行计量学分析。

(1)全球环境领域中PFASs研究文献数量呈上升趋势,并且目前仍处于加速研究阶段,中国在此领域的研究虽然较晚,但发展较快,2018~2019年中国发文量占世界同年发文量的37.16%,表明我国对环境领域PFASs的研究关注度越来越高。

(2)美国在环境科学领域PFASs的研究方面在全球仍处于主导地位,我国虽然发文量较多,但总被引和篇均被引量相对较低,还需要进一步提升文章质量,以提高我国在该领域的影响力。

(3)斯德哥尔摩大学、加拿大环境部和亥姆霍兹联合会位居研究机构H指数前3名,且斯德哥尔摩大学同其他研究机构合作最为密切。中国科学院虽然发文量最多,但篇均被引量较低,且合作关系相对较少,因此我国在环境领域PFASs的研究中应该进一步加强国际合作。

(4)在高被引论文方面,HOUDE M(MUIR D C G为通讯作者)发表的《Biological monitoring of polyfluoroalkyl substances: A review》居榜首,我国未有论文进入全球高被引论文前10位,这可能和我国在该领域的研究起步较晚有关,但仍需加强我国论文在国际上的影响力。

本研究系统分析了环境领域PFASs的研究动态及现状,并对未来该领域的研究热点进行了展望。由于PFASs在各个行业的广泛应用以及较难降解的特性,其对人类的环境健康效应已经引起了研究者的广泛关注,关注人体暴露与健康效应将成为PFASs未来最为重要的研究热点。通过对关键词的分析发现,PFASs在不同水体及生物体中的暴露是未来的关注热点,尤其是饮用水安全及人体暴露;同时我国PFASs的环境暴露也越来越得到研究者的关注。该研究为相关研究者进一步把握该领域的研究方向提供了较全面的数据参考。

下载:

下载: