-

习近平总书记在党的二十大报告中提出 “人才是第一资源”“人才引领驱动”和“人才强国战略”等重要论述[1]。中共中央政治局在第三次集体学习时强调:“加强基础研究,归根结底要靠高水平人才,必须下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台,让更多基础研究人才竞相涌现”[2]。因此,培养高水平基础研究人才是我国实现科技强国的关键。国家自然科学基金委员会 (以下简称“自然科学基金委”) 深入学习贯彻习近平总书记关于加强基础研究系列重要论述,面向国家人才需求,不断优化学科布局,构建符合中国国情的基础研究人才资助体系[3],为我国基础研究水平的提升做出重要贡献。

环境工程学科是社会、经济、生态协调发展中不可或缺的关键性学科,也是支撑国家生态文明建设、“双碳”目标和“一带一路”倡议等国家重大需求的战略性学科[4]。学科通过开展环境污染控制、生态修复与资源循环利用等理论、技术和方法研究,以解决生态环境问题,实现社会-经济-环境协同发展。近年来,在国家重大战略和学科发展需求的驱动下,对环境工程学科人才培养提出了更高的要求。因此,学科确立了以“需求导向、多元发展、持续培养”为核心理念的人才项目资助方针,形成了“发现、使用、激励”协同的人才培育机制,以期打造一批德才兼备、兼具情怀的环境工程高水平基础研究人才队伍。

在此背景下,本文分析了环境工程学科发展需求,探讨了基础研究人才的成长规律,解析环境工程基础研究高层次人才培养体系特征;通过梳理学科基础研究人才的发展现状及存在问题,提出高层次人才培养措施,为面向国家重大需求的拔尖创新人才培养体系建设提供支撑。

-

中国已成为世界第二大经济体,正处于深化改革的攻坚期和推动高质量发展的关键期。进入新时代,人们对环境保护、生态安全等方面的要求日益提升,更加重视经济、社会与环境的协调发展,对环境保护和环境修复的理论技术需求发生新变化。生态文明建设、长江大保护以及黄河流域生态保护与高质量发展成为我国环境工程学科发展面临的重大课题[4],也是学科跨越发展的强劲推动力。同时,随着对外开放新格局的形成,中国环境问题也逐渐成为世界环境议题。推进人类命运共同体、“一带一路”倡议等国家重大战略需求,将有助于提升我国环境工程学科国际话语权。

-

环境工程学科在面向国家重大需求的同时,自身发展也不断发展,近年来出现了若干新特征和新挑战[4]:环境空间边界更加宽广;环境理论、技术和方法的内涵更加丰富;学科系统性、整体性更加鲜明;绿色、低碳、信息化等时代特征更加突出[5]。学科同生物学、化学、材料科学、信息科学、管理学等学科的交叉融合进一步深化;从技术科学、工程科学等物质科学向管理科学、系统科学范畴跨越。这对环境工程学科的科研人才提出了更高要求,需具备多学科交叉融合的知识架构。因此,环境工程的学科人才培养要适应学科自身发展的新需求, 具有动态变化和适时调整的特征。

-

我国环境工程学科目标是解决发展过程中存在的生态环境污染问题。关键科学问题、关键学术价值和科研成果评价标准需面向环境重大需求,即其能否真正解决国家环境污染问题。另一方面应注重学科自身发展需求,从国家的当前需求和未来需求出发,加强学科前沿基础研究,着力解决当下突出的环境污染问题,同时蓄力突破未来可能产生的新污染危机。因此,国家重大需求与学科自身发展需求是相互联系、相互影响和有机统一的。

-

环境工程学科注重需求导向的人才培养模式,充分尊重基础研究人才在项目执行过程中的灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性等特点[7],着力营造宽松科研环境。自然科学基金作为我国基础研究的“主渠道”之一,设立以来为我国基础研究提供了稳定的资金支持。在自然科学基金稳定性与竞争性相结合的支持模式下,环境工程学科人才成长除遵循科研人才成长的共性特征外,因学科自身的工程属性特征,需通过较长时间积累工程实践经验,因而具有成长周期较长的特点。

基于此,学科积极构建科学高效的人才培养体系:一方面,通过项目执行、项目结题、学科发展研讨、学术沙龙、重要学术成果报道等方式,发现和培养优秀人才;另一方面,坚持自然科学基金对人才的长期性和持续性投入,并通过组织相关会议、参加项目评审、参与学科战略发展规划研讨以及重要项目策划等方式持续为人才成长提供学习交流机会。

近十年来,学科先后搭建了环境工程青年论坛、环境工程青年人才发展论坛、环境工程青年学者沙龙等多层次学术交流平台,推动青年人才学术成长与发展。其中环境工程青年论坛面向青年科学基金和地区科学基金的负责人,近来又扩增了面上项目负责人,具有结题考核和发现青年人才的双重功能属性;环境工程人才发展论坛针对潜在的国家级人才和青年人才,为其提供交流平台和专家引导;环境工程青年学者沙龙主要面向本领域国家级人才,重点研讨学术前沿、新兴研究方向和学科发展战略。

-

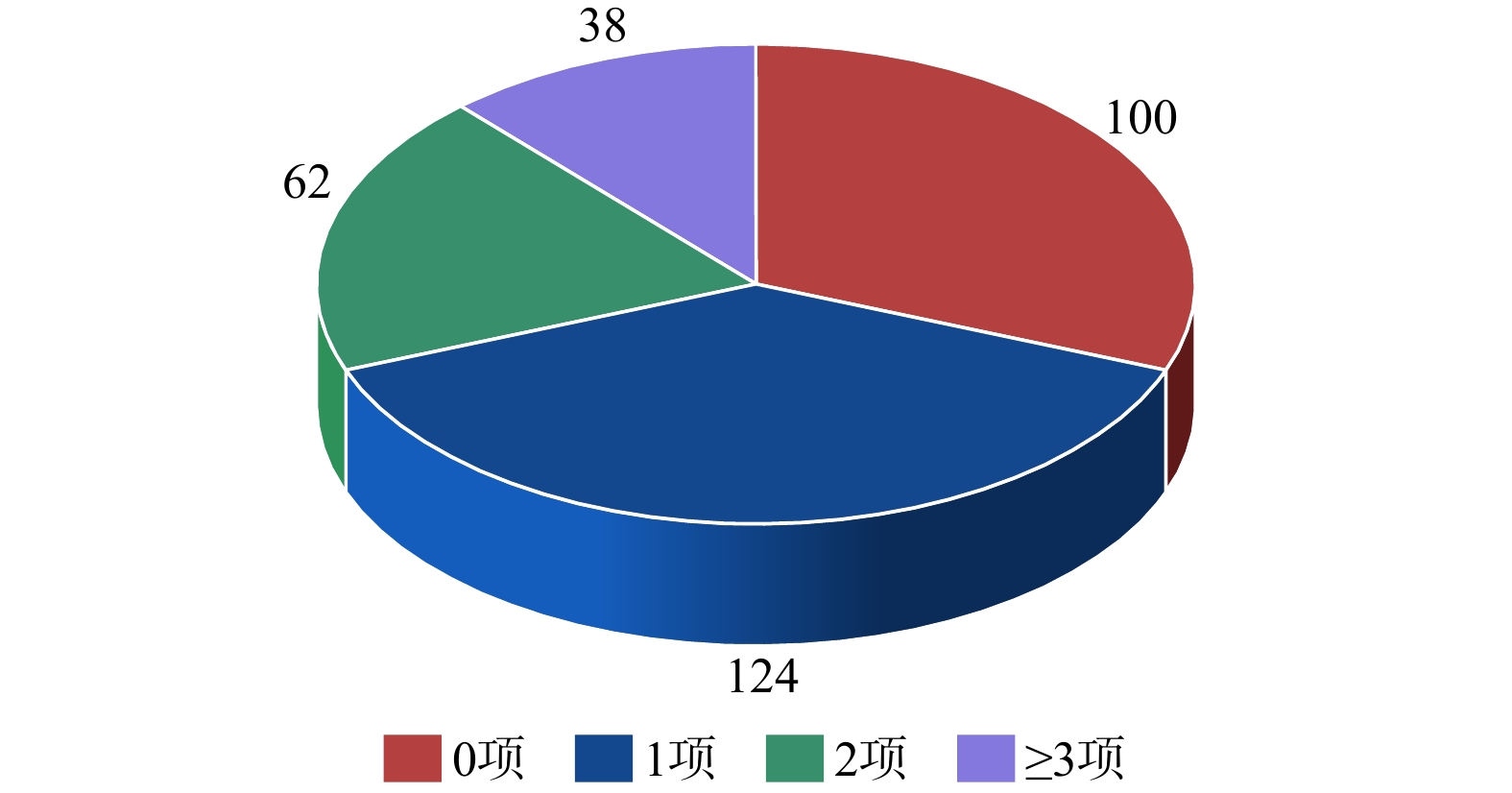

依托这三大平台开展学术交流研讨,环境工程基础研究人才建设取得了显著成效。以环境工程青年论坛为例,历经10年发展,论坛已成为学科标志性人才交流平台。如图1所示,通过由高水平科学家领衔的学术秘书组筹划组织,迄今已累计完成1 994项青年科学基金和215项地区科学基金的结题考核,遴选优秀的青年学者进行结题汇报,共计324人次。参加结题汇报的负责人中,224人继续获得了至少1项科学基金资助,占比高达69%;其中,100人获 2 项及以上科学基金资助,占比31%。此外,还有31%的青年论坛报告人除青年科学基金以外未获得其他科学基金项目资助,反映了科学基金资助体系的择优与竞争属性。

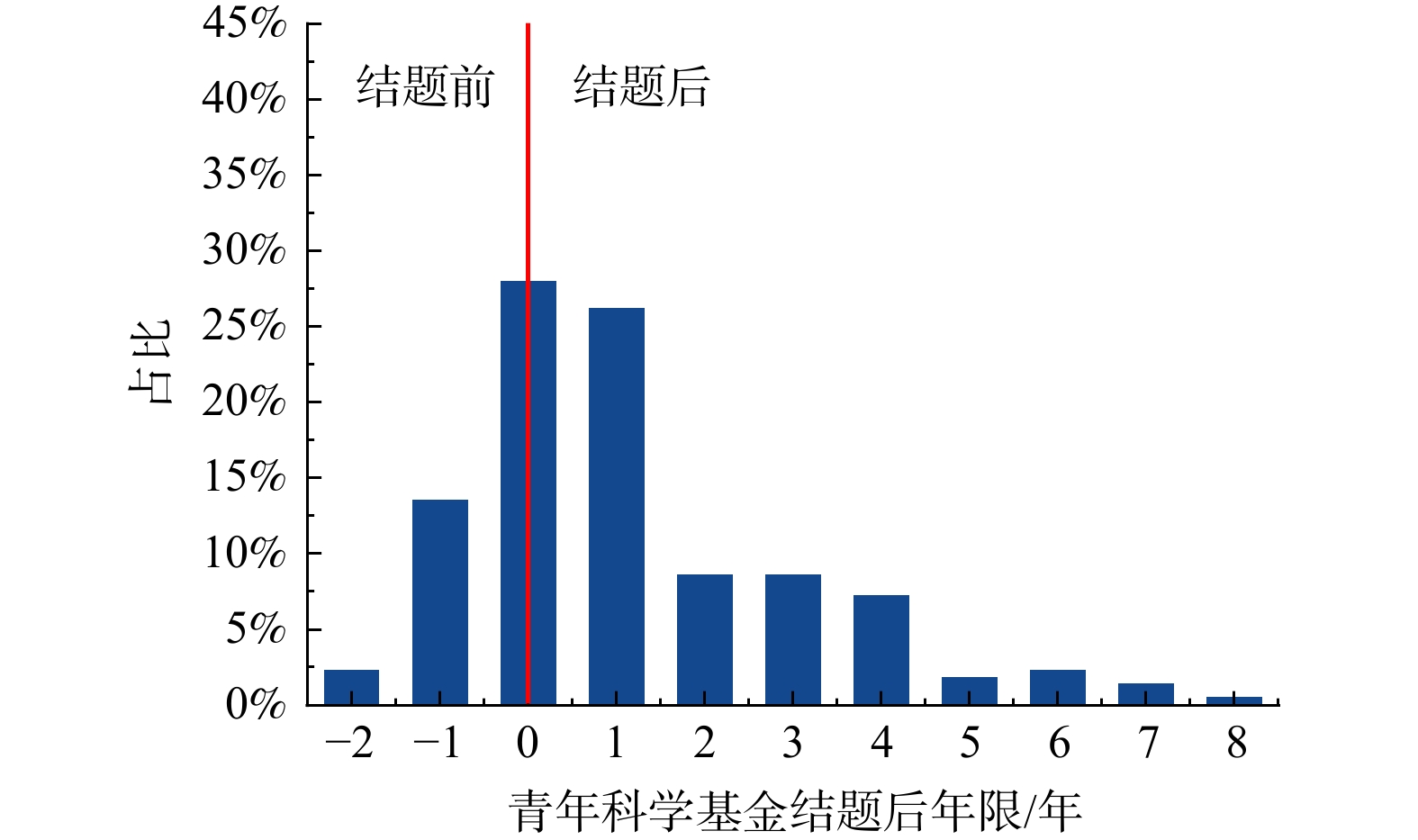

面上项目是青年学者自主探索研究的开端,对青年学者学术发展具有奠定基础的意义。“青年论坛”报告人获资助统计结果表明,青年科学基金结题当年和第二年是获批面上项目的最佳时期,立项占比高达54%;之后获批率随着时间延长而逐年下降 (图2) 。由此可见,青年科学基金执行期的科研积累可以为后续科学基金申报和科学探索奠定坚实基础,青年科学基金的高质量完成是获批面上项目的重要基础与前提。

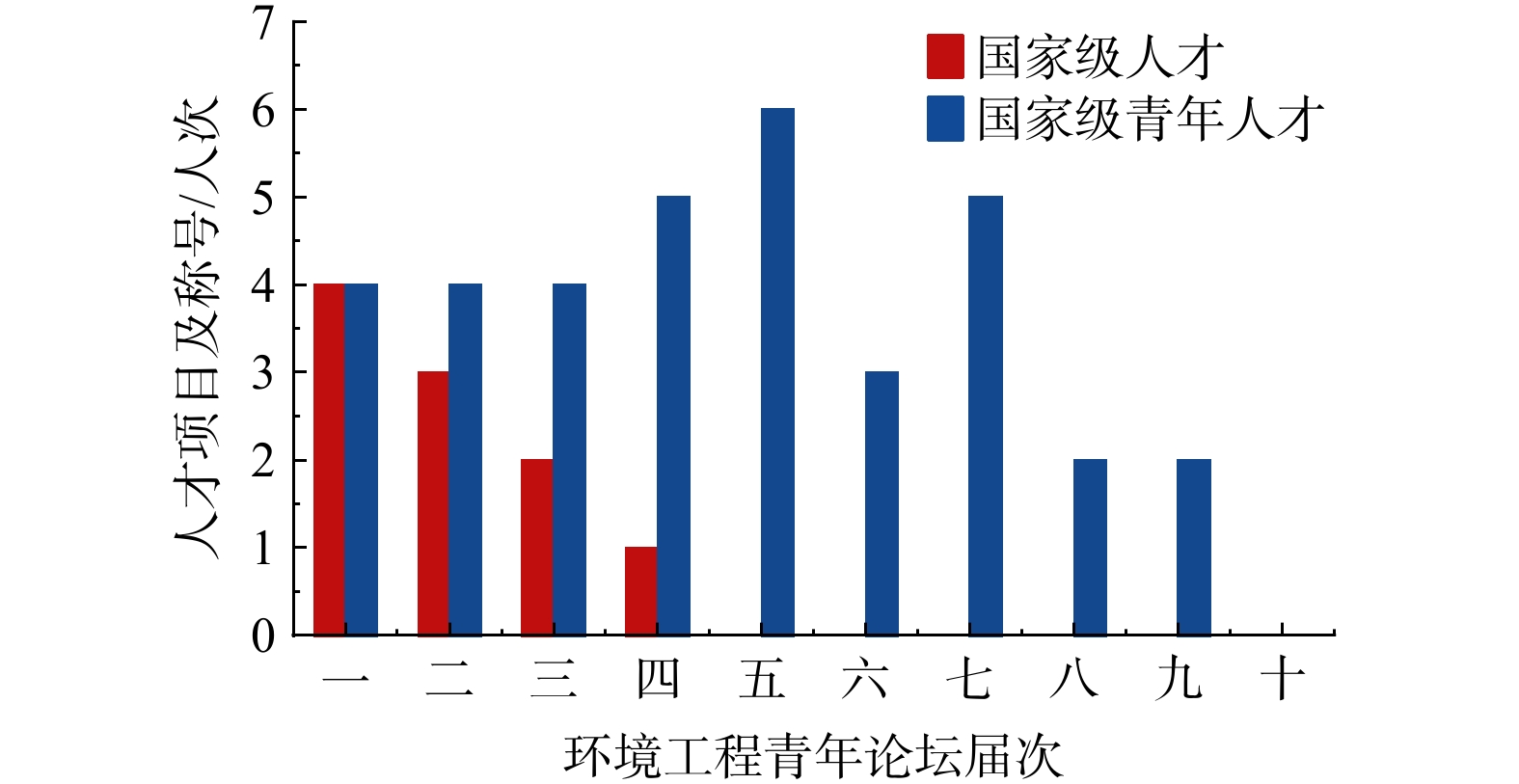

对环境工程青年论坛报告人的人才项目立项情况统计分析显示 (图3) ,324名青年论坛报告人中,有39人入选国家级青年人才计划,10人入选国家级人才计划,共占比15%。这一结果表明环境工程青年论坛充分发挥了发现人才、重点关注、持续培养的预期作用。其中,国家级青年人才分布宽泛,第一至第九届青年论坛的报告人中均有青年学者入选,第十届青年论坛报告人目前尚未有人获得国家级青年人才项目或称号;国家级人才主要分布在前四届青年论坛的报告人中,并呈现逐届减少的分布特征。

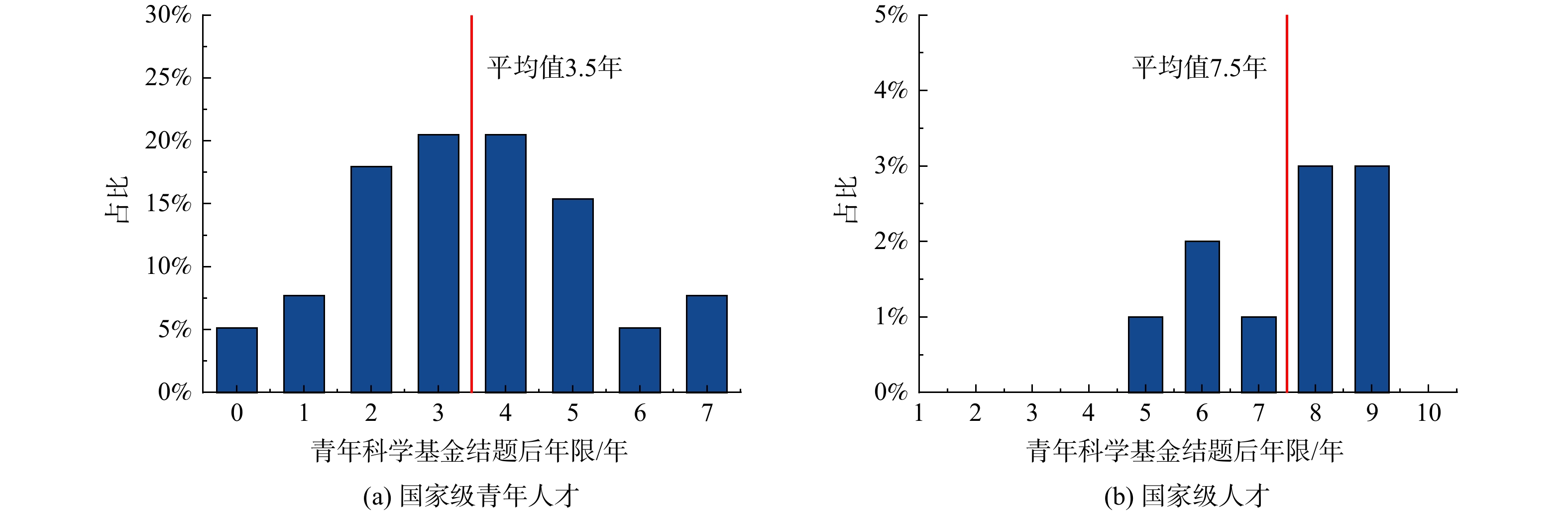

长时间积累和持续资助是影响青年人才成长的关键要素。以青年科学基金结题年为起点,“青年论坛”报告人成长为国家级青年人才的时间呈现正态分布规律,平均时间为3.5年,如图4(a)所示。面上项目是青年学者成长的重要支持,54%的论坛报告人在成长为国家级青年人才前获得1项面上项目资助,36%的人获得2项面上项目。青年论坛报告人成为国家级人才则需要更长的时间,通常在青年科学基金结题后5年以上,平均时间为7.5年,如图4(b)所示;同时90%的国家级人才均已获得过国家级青年人才项目的支持。因此,环境工程学科对青年人才的持续关注和支持是推动青年人才快速发展的重要驱动力之一。

-

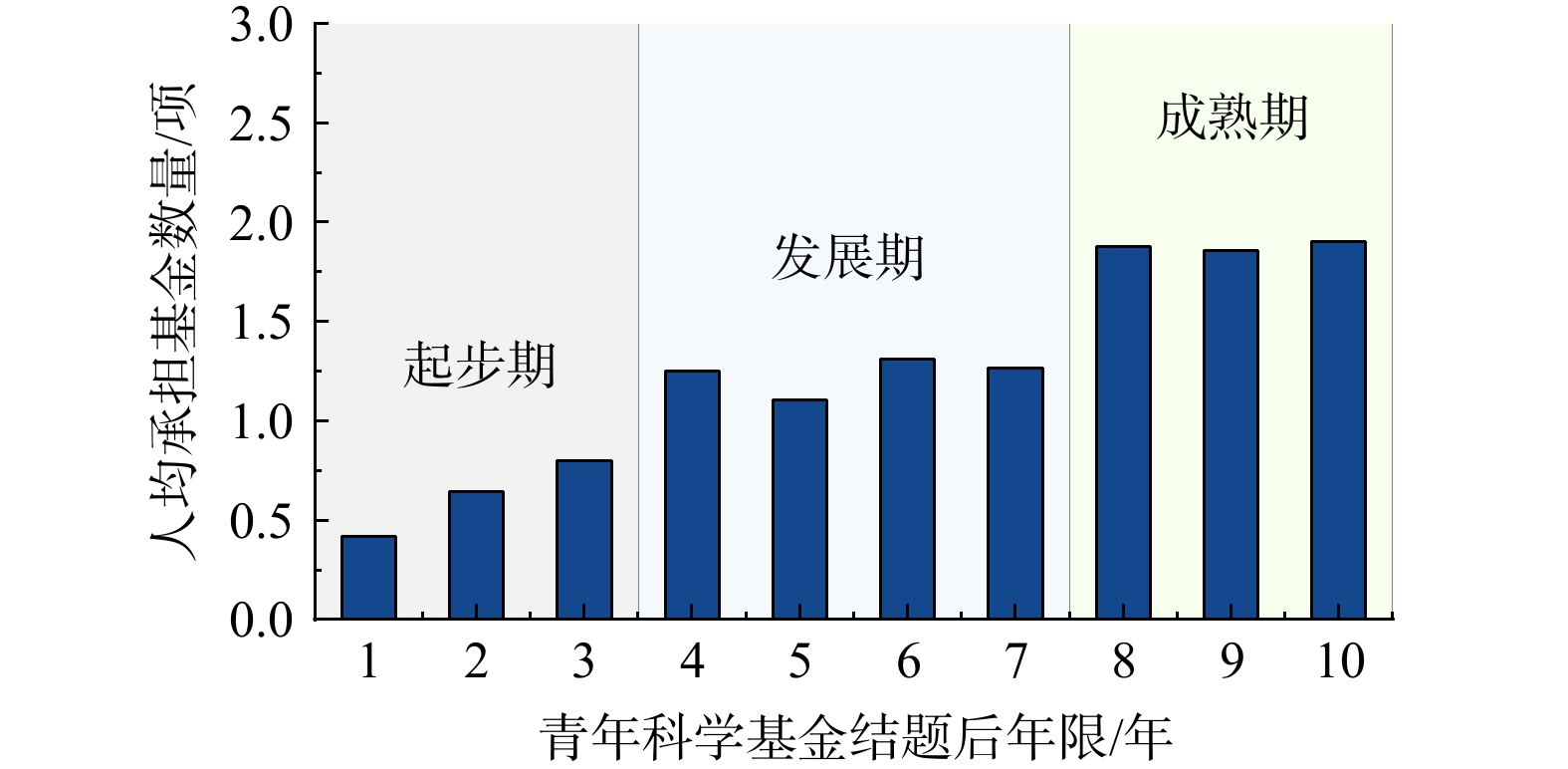

环境工程青年论坛报告人获后续资助的统计结果表明,青年人才的发展呈现明显的阶段性规律,且与科学基金的支持以及发展时间紧密关联。图5列出了历届青年论坛报告人后续获科学基金项目数量的均值 (不包含青年科学基金) 。

由图5可知,青年人才发展可分为三个阶段:起步期、发展期和成熟期。起步期通常在青年科学基金结题后1~3年内,获得面上项目等基金支持 (面上项目人均获批0.6项) ,这一时期完成从跟随团队研究到自主独立研究的转变。发展期一般在青年科学基金结题后4~7年之间,通常已经寻找到合适的研究方向,面上项目人均获批1.2项,并且部分青年学者已成为国家级青年人才,进入自主研究的快速发展阶段。成熟期通常在青年科学基金结题后8~10年,人均获批项面上目达到1.9项,部分青年学者已成长为国家级人才,研究方向已成熟稳定并在特定细分领域已经具有相当的影响力。通过上述青年人才发展阶段及规律解析,学科未来需在不同阶段为青年学者提供相应的引导和支持,助力青年学者合理规划学术道路,实现快速成长。

-

学科坚持需求导向,发挥自然科学基金导向作用,强化对青年人才长期持续投入,注重人才学术创新能力提升。针对青年人才成长的规律,强化不同阶段科研创新分类评价和引导,注重老中青人才梯队协同发展,打造年龄结构合理、学科专业完整、研究内容系统、创新成果丰富的人才培养体系,逐步形成“战略科学家-领军人才-优秀青年科学家”人才梯队。目前环境工程学科已经培养优秀青年科学基金项目负责人73名,其中 24 人已入选国家级人才计划,占比高达33%;培养杰出青年科学基金项目负责人50名,其中17 人以第一完成人获得国家级科技奖励,并有7人已当选中国工程院院士。

数十年来,我国环境工程学科实现了快速发展,在水质风险与控制、污/废水处理与资源化、空气污染与控制、固废资源化转化与安全处置、区域复合污染治理、生态环境系统工程与风险控制等学科领域[7],肩负起环境污染治理和健康风险控制等重大使命,构建了环境保护、污染防控、环境修复、资源循环等理论技术研究方法体系,是支撑人与自然和谐共生、实现社会可持续发展战略科技力量。但当前环境工程基础研究人才建设仍面临一些问题。首先,高层次人才数量有待增长,以满足国家生态文明建设与学科自身发展的需求。其次,高层次人才地区分布不均衡,广大西部地区获得优秀青年科学基金和杰出青年科学基金的数量较少。因此,未来学科将面向我国西部重要生态屏障建设等重大生态环境工程需求,不断强化中西部地区高层次人才培养,推动高层次人才地域分布的均衡发展。

-

高水平人才是加强基础研究的关键。近年来,环境工程学科深入贯彻党和国家关于基础研究和人才强国战略的系列论述和指示精神,开展了一系列人才平台建设并取得成效,为生态文明建设、实现人与自然和谐共生的中国式现代化提供基础研究人才支撑。未来,环境工程学科将强化自然科学基金对人才的导向和支撑作用,进一步完善科学、公正、合理的评价机制,加强基础研究人才的选拔和培养;鼓励原创研究,不断提升基础研究人才的学术创新能力,努力培养一批高水平基础研究人才队伍,为支撑美丽中国和人类命运共同体建设提供人才保障。

国家自然科学基金委环境工程学科基础研究人才发展

Development of basic research talent in environmental engineering supported by the National Natural Science Foundation of China

-

摘要: 培养基础研究人才是国家自然科学基金的重要使命,构建科学高效人才资助体系是自然科学基金深化改革的重要方面。本文基于国家生态环境保护重大需求,分析环境工程学科发展内生动力,总结学科人才发展交流平台建设成效,梳理学科基础研究人才现状问题及应对措施,为广大学者的持续成长与发展提供参考。未来,环境工程学科将继续坚持需求导向,强化人才创新能力,实施人才分类评价,不断提升科学基金人才项目资助效能,打造一批具有创新潜力的环境工程基础研究人才,为构建人类命运共同体、建设美丽中国提供人才队伍保障。Abstract: The cultivation of talents in basic research stands as an important mission of the National Natural Science Foundation of China (NSFC), and the establishment of a scientifical and efficient support system for basic research talent constitutes an essential aspect of deepening the Foundation’s reform. This paper analyzes the major national needs and development requirements of the environmental engineering discipline, summarizes the established communication platforms and their effectiveness for talent development in this field. Furthermore, this paper reviews the current status, identifies existing issues, and outlines countermeasures for fundamental research talent cultivation in environmental engineering. The insights provided serve as a reference for the growth and development of various types of talents, including young scholars and high-level talents. Looking to the future, the discipline of environmental engineering will continue meeting the demand and prioritize the improvement of talents’ innovation capabilities. It will implement a classification evaluation system and improve effectiveness of talent project. The discipline will strive to cultivate a large cohort of environmental engineering basic research talents with both innovative spirits and practical abilities. This endeavor is expected to support the great cause of “building a Beautiful China” and create a global community with a shared future for humanity.

-

-

-

[1] 薄贵利. 人才是第一资源[J]. 人才资源开发, 2023, 486(3): 1. [2] 张杰, 康红普, 黄维. 切实加强基础研究夯实科技自立自强根基[J]. 红旗文稿, 2023, 486(6): 19-23. [3] 张韶阳, 雷蓉, 高阵雨, 等. 持续升级科学基金人才资助体系 为基础研究高质量发展提供有力支撑[J]. 中国科学基金, 2022, 36(5): 765-771. [4] 杨静. 国家自然科学基金环境工程学科发展探讨[J]. 环境工程学报, 2022, 16(4): 1055-1062. [5] 杨静. 国家自然科学基金环境工程学科生态环境系统工程与风险控制学科方向发展探讨[J]. 环境工程学报, 2023, 17(11): 3457-3467. [6] 李兆友, 姜艳华, 宋琳琳. 基于多源流理论的基础研究政策解析——以《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》为例[J]. 学术探索, 2018, 225(8): 145-149. [7] 杨静, 瞿芳术, 曲丹. 2022年度环境工程学科国家自然科学基金申请与资助综述[J]. 环境工程学报, 2023, 17(4): 1-5. -

下载:

下载: