-

石油工业是我国的重要支柱产业之一,油田联合站是油田原油集输和处理的中枢[1]。在联合站中,各区块来油通过原油稳定系统将分离出的轻烃组分回收进入轻烃厂,处理后的原油组分通过联合站处理再进行外输[2-4]。在联合站的日常操作运行中,各种拱顶罐呼吸阀、干化池等存在油气逸散的风险。另外,储罐在运行过程中可能因腐蚀、雷击、油罐失效、人为损坏等意外因素导致油罐罐壁破损[5-6],从而泄漏和蒸发出大量易燃易爆、有毒的油气混合物。这些混合物即挥发性有机物 (volatile organic compounds,VOCs) 。VOCs的泄漏不仅会污染环境,还会严重威胁企业安全和人群健康、安全和环境 (Health、Safety、Environment,HSE) [7-10]。“十四五”规划提出,要强化多污染物协同控制和区域协同治理,加快VOCs排放综合整治,到2025年,VOCs排放总量下降10%以上[11-12]。经调研,油田联合站的多个环节 (如原油储罐及轻烃储罐、除油罐、净化罐、沉降罐、敞开液面) 存在VOCs排放问题,因此,有必要开展油田联合站VOCs排放的扩散规律研究。

目前,VOCs扩散规律分析方法主要有:现场测试[13-14]、风洞实验[15-16]和数值模拟[17-20]。其中,基于计算流体力学 (computational fluid dynamics,CFD) 及其Fluent软件的数值模拟方法的可操作性强,已在航天、汽车、能源、化工、材料、生物医药等诸多领域广泛应用[21]。KOUNTOURIOTIS等[22]通过数值模拟,在风速、风向、温度、油气扩散源位置等多种影响因素下,研究了不同成分的汽油挥发出的VOCs扩散规律,并发现在扩散源附近的VOCs浓度远远高于爆炸极限。基于风洞平台实验验证和Fluent数值模拟,建立了基于单膜传质理论的油气蒸发过程当量膜厚数值模拟计算方法,以及基于Stefan-Fuchs方程、Clausius-Clapeyron方程及若干准则数的非稳态蒸发单相传质的数值模拟方法,揭示了在各操作条件下油罐非稳态石油蒸发和油罐排放气在大气环境中的扩散行为及其内在机理,以及影响因素间的关联性[15,23-24]。

本课题组通过CFD 数值模拟和风洞实验平台研究了某石化企业的实体罐区发生溢油事故后油气蒸发的扩散规律,掌握了罐区VOCs浓度的变化特征[25]。然而,针对油田联合站内多排放源的VOCs扩散规律研究仍未出现。本研究以某油田大型联合站多点排放源为对象,通过CFD数值模拟和现场调研数据相结合,以探究正常工况下VOCs扩散机理及储罐裂缝处VOCs泄漏扩散的叠加效应。本研究结果可与前期针对大型罐区VOCs扩散数值模拟[25]成果相结合形成系列成果,为石油石化行业的运行管理及VOCs排放控制提供参考。

-

(1) 基本控制方程

油气扩散的流动基本控制方程包括质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程和组分运输方程[25]。控制方程的通用形式见式 (1) ,其展开形式见式 (2) 。

式中:ρ为混合气体密度,kg·m−3;u为速度矢量;Φ为通用变量;Г为广义扩散系数;S为广义源项;ν为运动粘度,Pa·s。

(2) 湍流方程

在风速的影响下,联合站内的VOCs流体处于湍流状态,而表达湍流状态的Realizable k-ε模型可很好地描述站内的气流扰动和VOCs扩散情况[25-26]。因此,本研究选用该模型,具体方程见式 (3) ,式中Cl的计算见公式 (4) 。对于特定方程Φ、Г、S代表的具体形式如表1所示。

式中:湍流方程中的ρ为气体密度,kg·m−3;u为速度矢量;Sk、Sε为用户定义的源项;Pk为由层流速度梯度而产生的湍流动能,m2·s−2;Gk为由平均速度梯度引起的湍流动能,m2·s−2;μ为VOCs的动力黏度,Pa·s;μt为湍流粘度,Pa·s;K为湍流动能,m2·s−2;Gb为由浮力而产生的湍流动能,m2·s−2;ε为耗散率,m2·s−3;η为有效因子;YM为在可压缩湍流中过渡扩散产生的波动,m2·s−2;C1ε、C2、C3ε为经验常数;σk、σ为k方程和ε方程对应的普朗德数;xi、μi中的下标i、j表示各自x、y、z方向的分值,m·s−1。

-

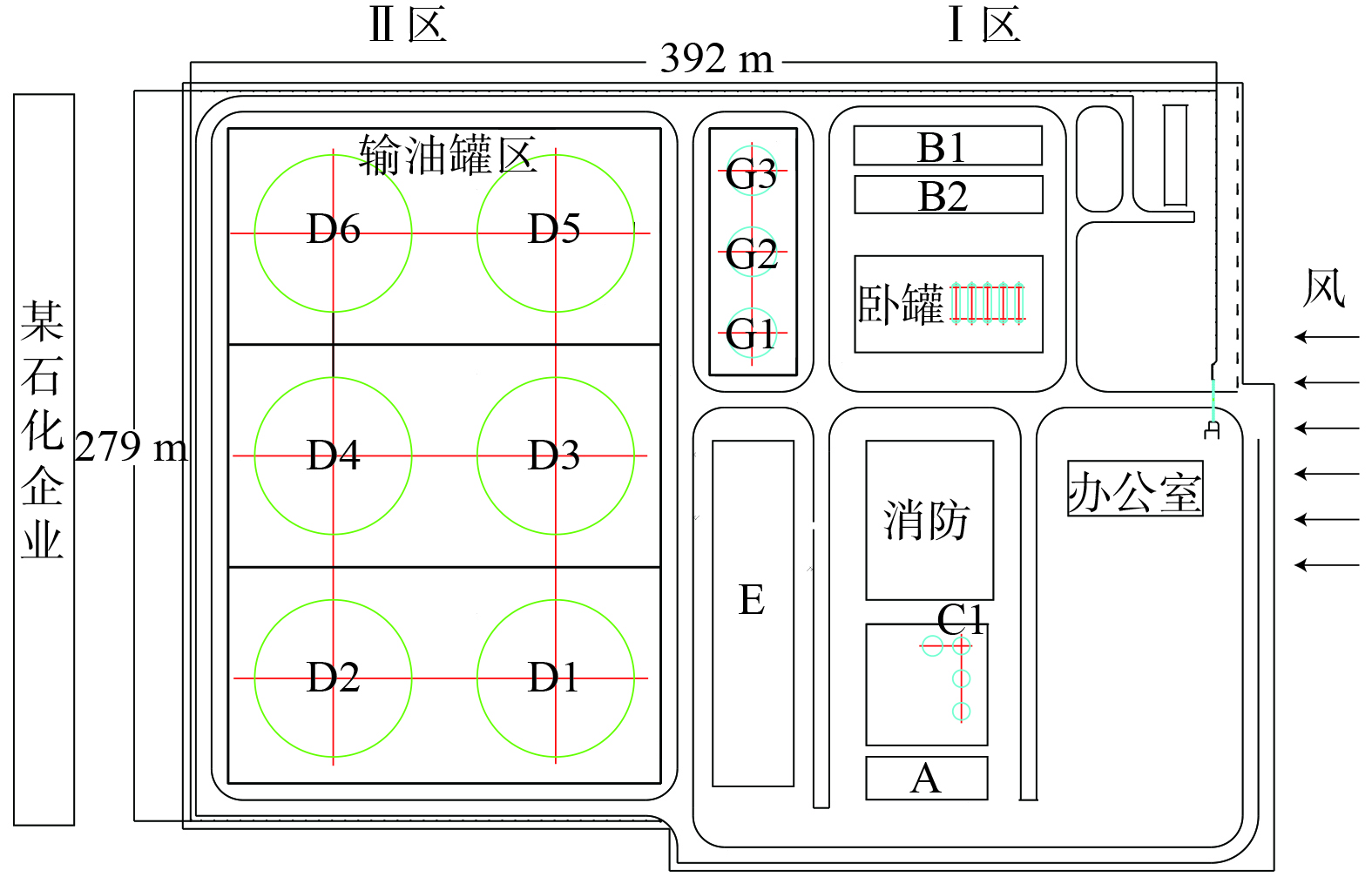

以某油田大型联合站为研究对象,进行了实地考察。该联合站主要承担该油田2个区块的来油、脱水、净化和外输等工作。年外输净化油为2×105 m3,年回注量约为9.5×104 m3。为便于后续的模拟分析,对联合站内的建筑进行编号 (图1) 。其中,Ⅰ区主要包括3个3 000 m3拱顶罐G1~G3 (G1、G2为沉降罐,G3为净化罐) ,B1、B2为输油泵房,E为配套设施 (包括计量室、加药室、转油泵房、配电室等) ,A为干化池,C1为300 m3拱顶罐 (除油罐) ;Ⅱ区为输油罐区,主要包括6个5 000 m3 原油外浮顶储罐D1-D6。场站的平面尺寸为长392 m、宽279 m,呼吸阀的高度0.5 m、直径0.2 m。储罐的具体尺寸 (含高度) 和参数见表2。

原油外浮顶储罐D区为新建罐区,技术管控水平高、密封条件好,各个排放源均符合标准。联合站的VOCs多排放源包括:正在工作的G2沉降罐呼吸阀、G3净化罐呼吸阀;泵房B2地漏 (VOCs从泵房排风扇和大门排出) 、E中的转油泵房的工作泄漏 (从E的3个大门排出) 、污油箱及干化池A;正在工作的C1除油罐呼吸阀。拱顶罐呼吸阀的VOCs排放主要源于储罐进出油的大呼吸和小呼吸损耗。干化池A没有完全密闭处理,池中油泥排放VOCs会直接扩散。输油首站中的储罐均为外浮顶罐,泄漏较少。联合站左侧为某石化企业,其余三侧为开阔地形,对VOCs扩散行为影响较小,因此,本研究主要考虑从Ⅰ区到Ⅱ区的风向。

通过模拟联合站不同风速 (2 m·s−1、4 m·s−1、6 m·s−1) 条件下正常工况时的泄漏,以探究联合站主要泄漏源泄漏对站内输油罐区Ⅱ区和左方位石化企业的影响。另外,考虑到Ⅰ区拱顶罐出现破裂,模拟了G2沉降罐VOCs从罐壁裂缝处排放扩散及叠加情况。其中,罐壁破裂口的大小为长2 m、宽0.5 m。

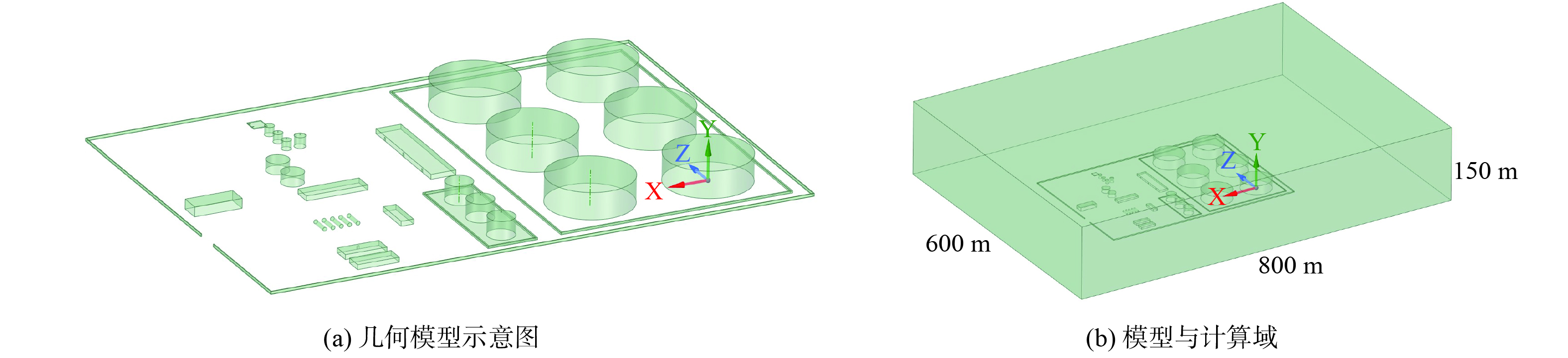

本研究聚焦联合站内VOCs扩散规律和对输油罐区 (Ⅱ区) 、某石化企业的扩散影响。为便于数值模拟,忽略联合站外某石化企业可能产生影响。建立与现场尺寸1∶1的联合站三维几何模型图 (图2 (a) ) 。外部计算域示意图为图2 (b) 。

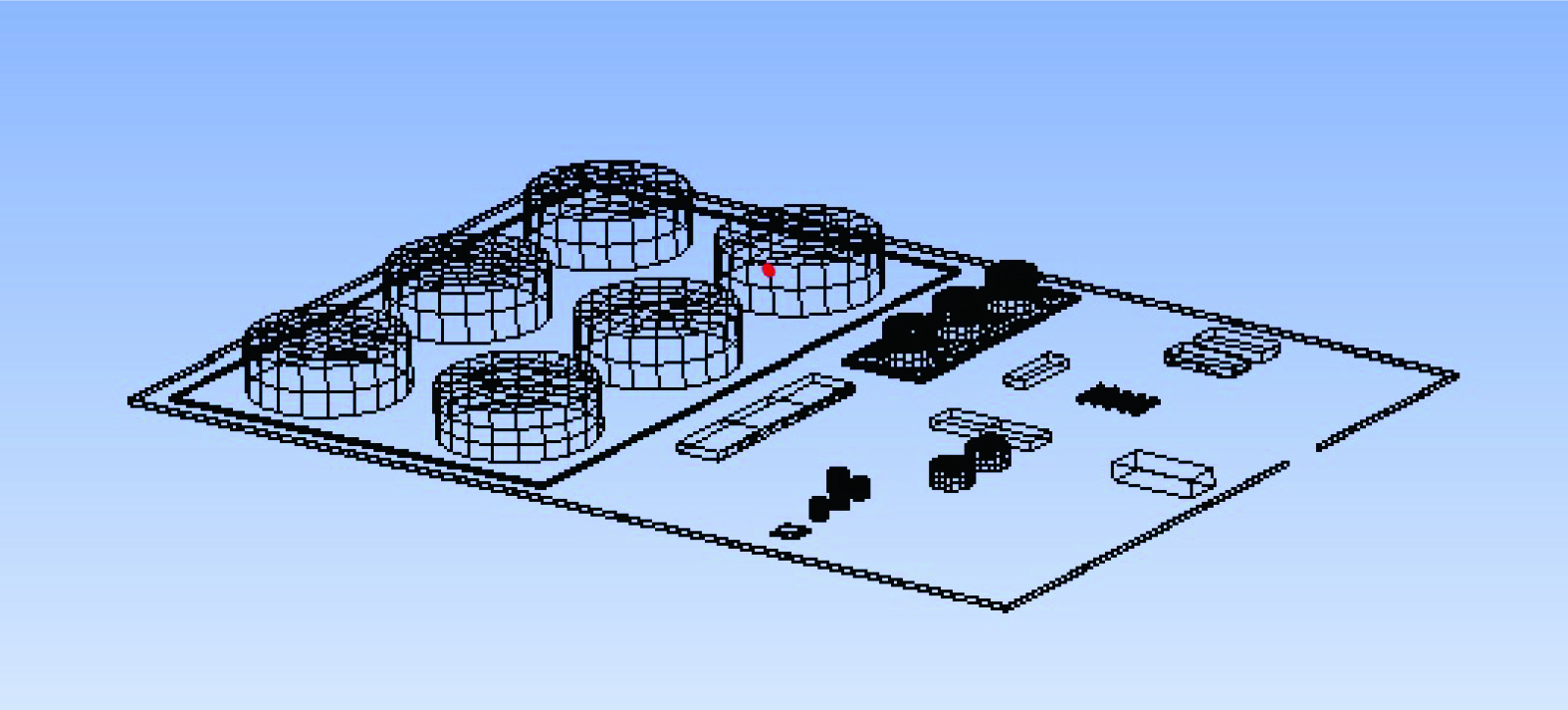

由于联合站建筑和油罐较多、模型较为复杂,非结构网格能适应这种复杂模型,采用Ansys meshing软件划分三维网格 (图3) 。流场的风速沿x轴反方向进入,即从联合站Ⅰ区到Ⅱ区的风向。入口边界设置为速度入口边界条件,出口边界设置为压力出口边界条件。VOCs扩散源设置为质量流率边界条件,质量流率为联合站现场实测值。其中,网格交界面设置为内部边界,其他边界均设置为绝热固壁边界。

-

当环境风为4 m·s−1时,对距离G3罐顶部高2 m处的位置进行风速监测,具体无关性验证结果如表3。风速会随网格数量的变化而变化。当网格数量从746 528增加到2 005 657时,沿x方向速度发生显著变化;当网格数量增加到200万左右时,风速不再发生变化。这说明网格数量已经符合计算要求,后面的网格数量划分参照选取200万左右的数量。

-

(1) 排放组分的代表性

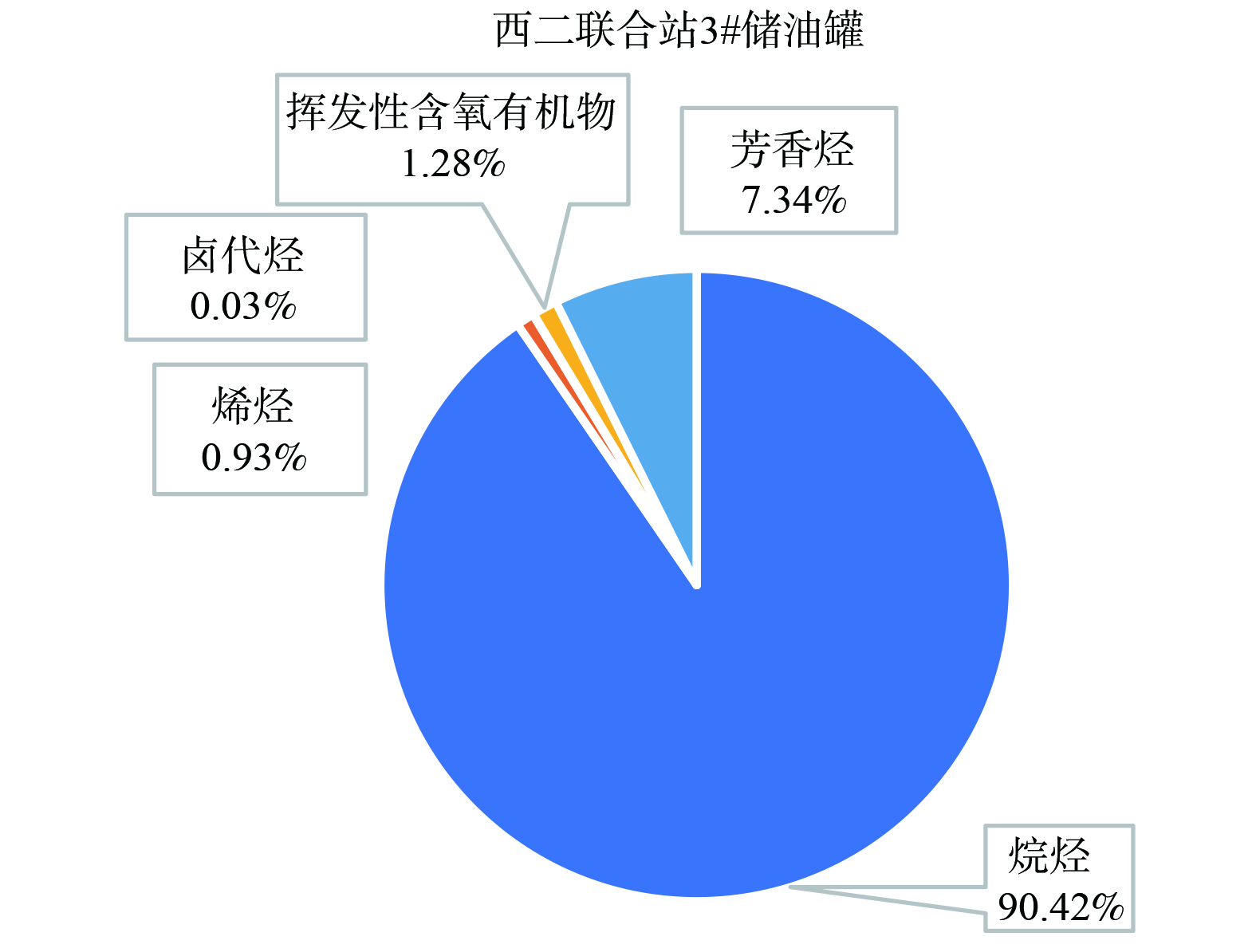

为验证排放组分的代表性,在联合站内采集净化罐排放的VOCs样品并进行全组分分析 (共118组分) , (图4) 。在12个全组分中含量占比最高的是烷烃,这表明该油田全组分以烷烃为主。在烷烃中,占比依次为甲基环己烷、正辛烷、正庚烷、十一烷、癸烷、正己烷、二甲基庚烷、正戊烷、环己烷等烷烃,含量取平均值后,与正己烷含量相近。因此,选取正己烷为代表模拟该联合站的VOCs扩散规律。

(2) 数值模拟的准确性

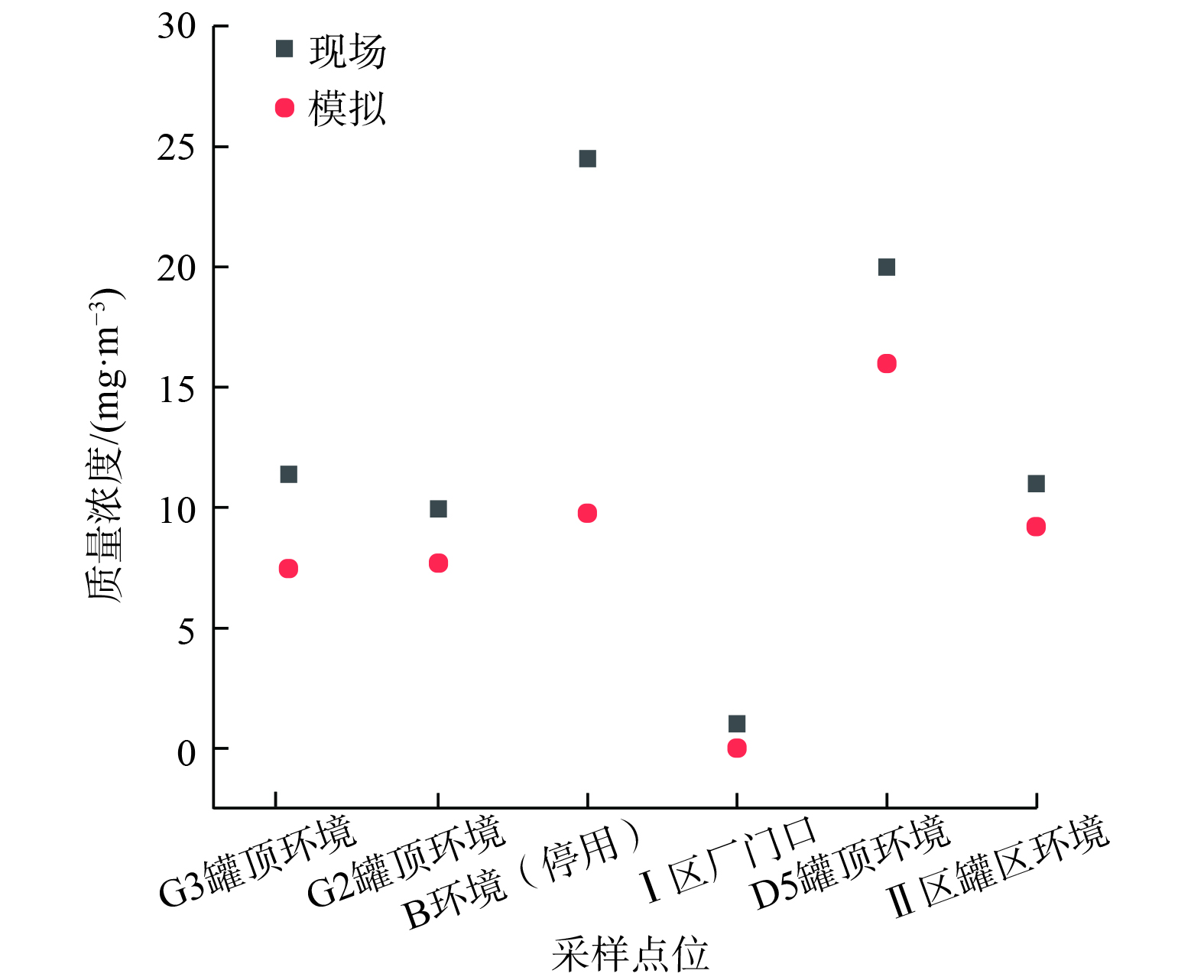

为了验证数值模型的可行性和准确性,通过2种方法进行验证。首先,前期研究[17,25]中已采用风洞实验进行了数值模拟常用方法的论证。另外,通过便携式气相色谱仪、风速仪、高纯氢气发生器、多路温度测试仪、低噪音空气泵、旋涡式气泵和干式螺杆真空泵等现场测试仪器实测了多点排放数据,并进行验证。其中,数据测量多次取平均值 (表4) ,进行相关的数值模拟结果与实测数据如图5所示。模拟结果与实测数据大部分比较接近,故该数值模型的构建参数设置可行。存在部分相差较大的数据是由于:1) 不管是现场还是模拟流场都属于非定常流动,一定程度上存在湍流的不确定性,即物理参数 (如流场中风速) 在一定范围内波动,不同时刻的实测值略有不同;2) 风速仪和取样器的检测探头从量油口深入罐内后,会对罐内的流场和浓度场产生一定扰动。

-

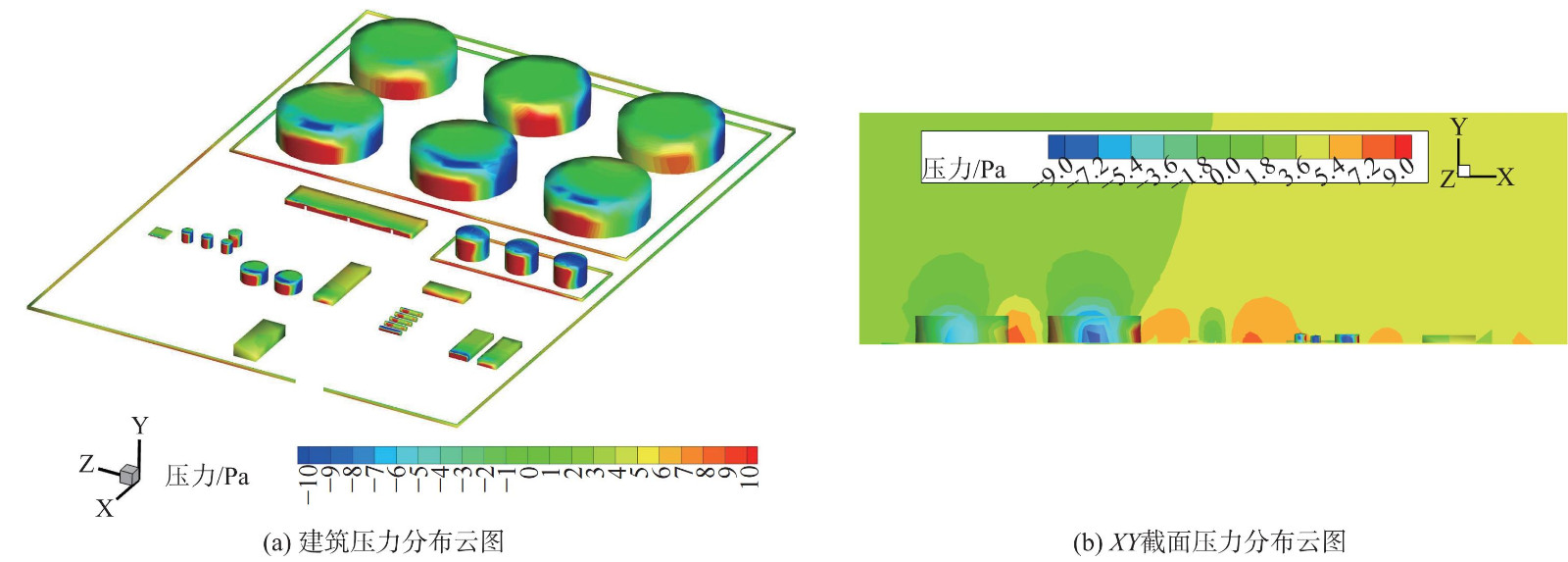

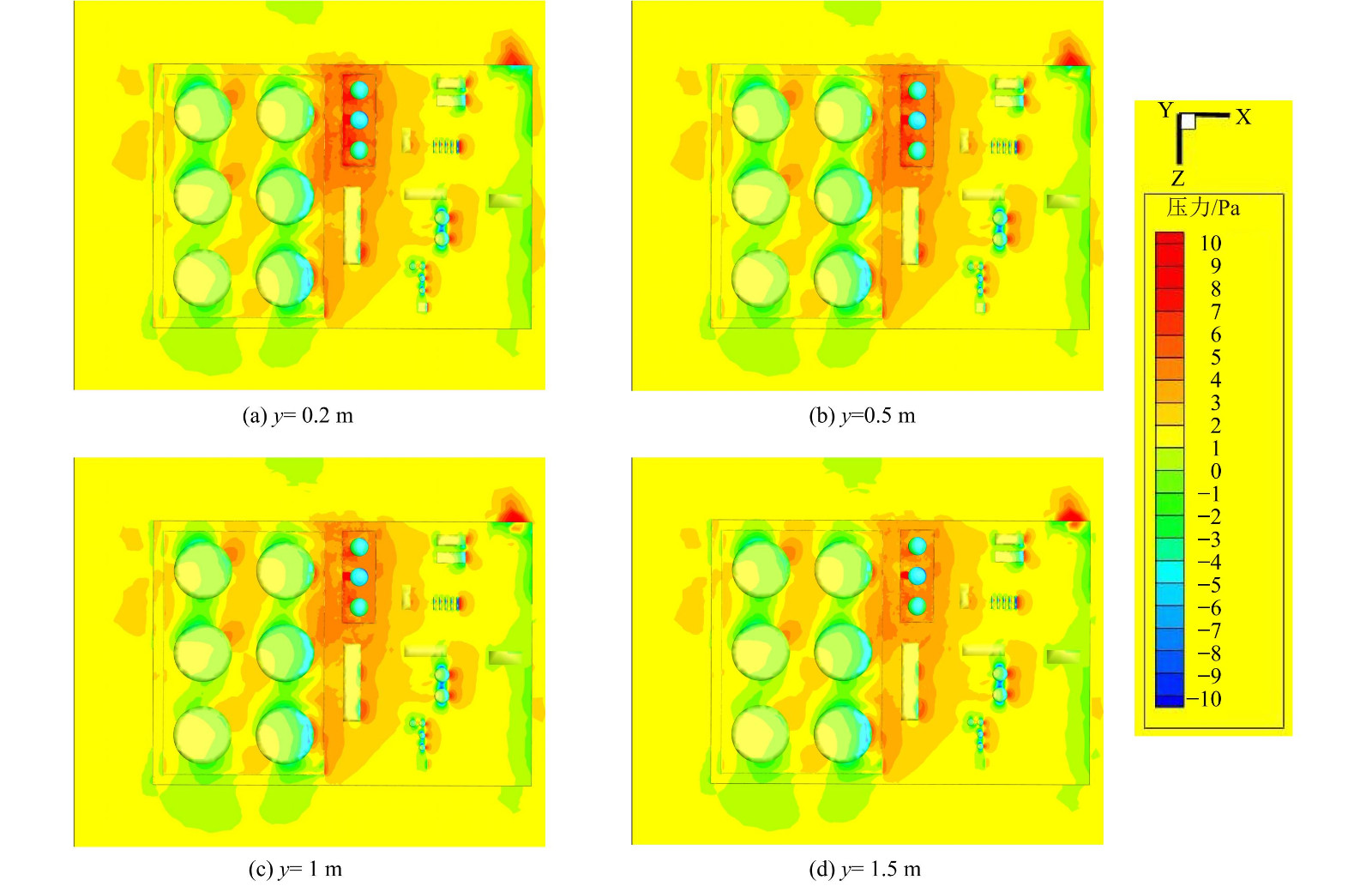

图6 (a) 为当风速为2 m·s−1 (沿x轴反方向) 时联合站的压力分布云图。在罐区多排放源的排放下,Ⅰ区和Ⅱ区的前排储罐、防火堤和办公区的迎风侧被气流直接撞击,动能转换为压力势能,压力达到该风速下的最大压力。而建筑的两边和背风侧压力最小且为负压,这是由于部分气流在撞击储罐后,移入空腔区,气流加速,沿储罐两侧向后方流动,出现绕流现象。该现象为湍流运动且雷诺数 (Re) 足够大,加大了储罐前方区域及背风侧空腔区域的回流,使压力迅速减小。罐顶部前沿有明显的负压区。这是由于在压差的作用下,罐顶上方的气流速度增大,使储罐顶部的压力减小,从而形成负压。Ⅰ区和Ⅱ区的后排储罐由于前排储罐的阻挡,受到气流直接撞击的面积减少,相应的红色正压区减少。该结果与文献[16,25]的结果符合,也符合图6 (b) 所示联合站所在xy截面的压力云图。

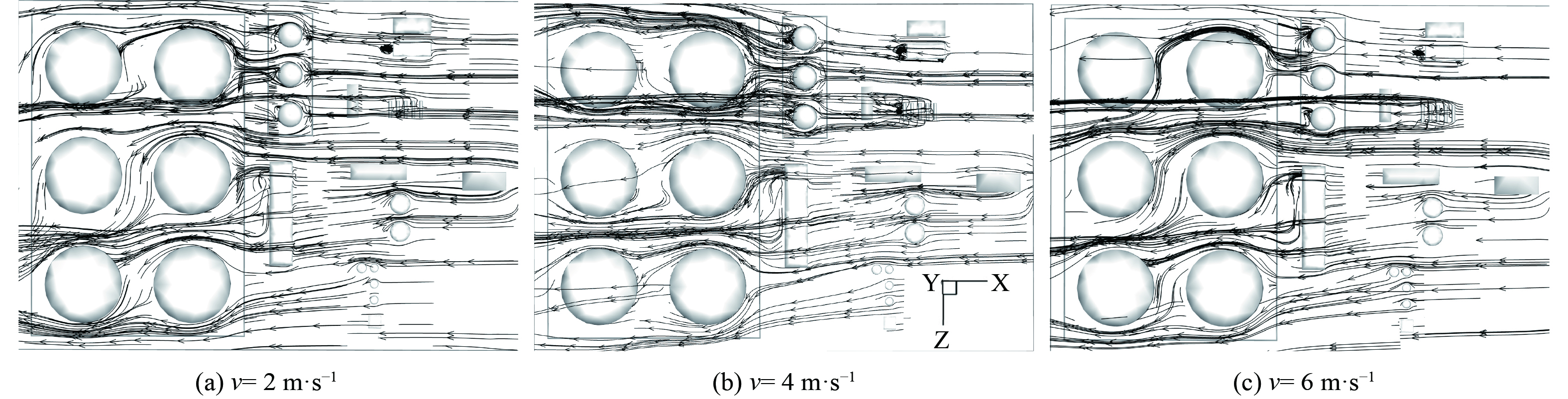

不同风速下联合站内气流流动轨迹如图7所示。油气多排放溯源主要分布在联合站Ⅰ区 (G、B、C1、A、E) ,流场的风向从联合站Ⅰ区到Ⅱ区,因此,本研究主要分析从Ⅰ区到Ⅱ区的建筑对气流的扰动。图7表明,由于Ⅰ区高度不一的建筑对气流存在阻碍作用,部分气流会在建筑的背风侧囤积并形成小漩涡,如B区和G区。另外部分气流从B区顶部穿过到达G区,由于B区和G区高度不同,在G区储罐形成分流,在背风侧也形成涡流。当风速从2 m·s−1依次变为6 m·s−1时,由于风速变大,G1罐的背风侧涡流变大,并且前方气流协同涡流气流汇合流向联合站D区[25]。另外,经过Ⅰ区的气流由于Ⅰ区卧式罐的阻挡,会有一部分经过G区储罐流向Ⅱ区。在风速2 m·s−1时,由于“卡门涡街”效应,G区储罐背风侧会形成多个漩涡,当风速增大至4 m·s−1,背风侧的小漩涡会汇合形成一个涡流,VOCs容易在此聚集,应加强日常防控。

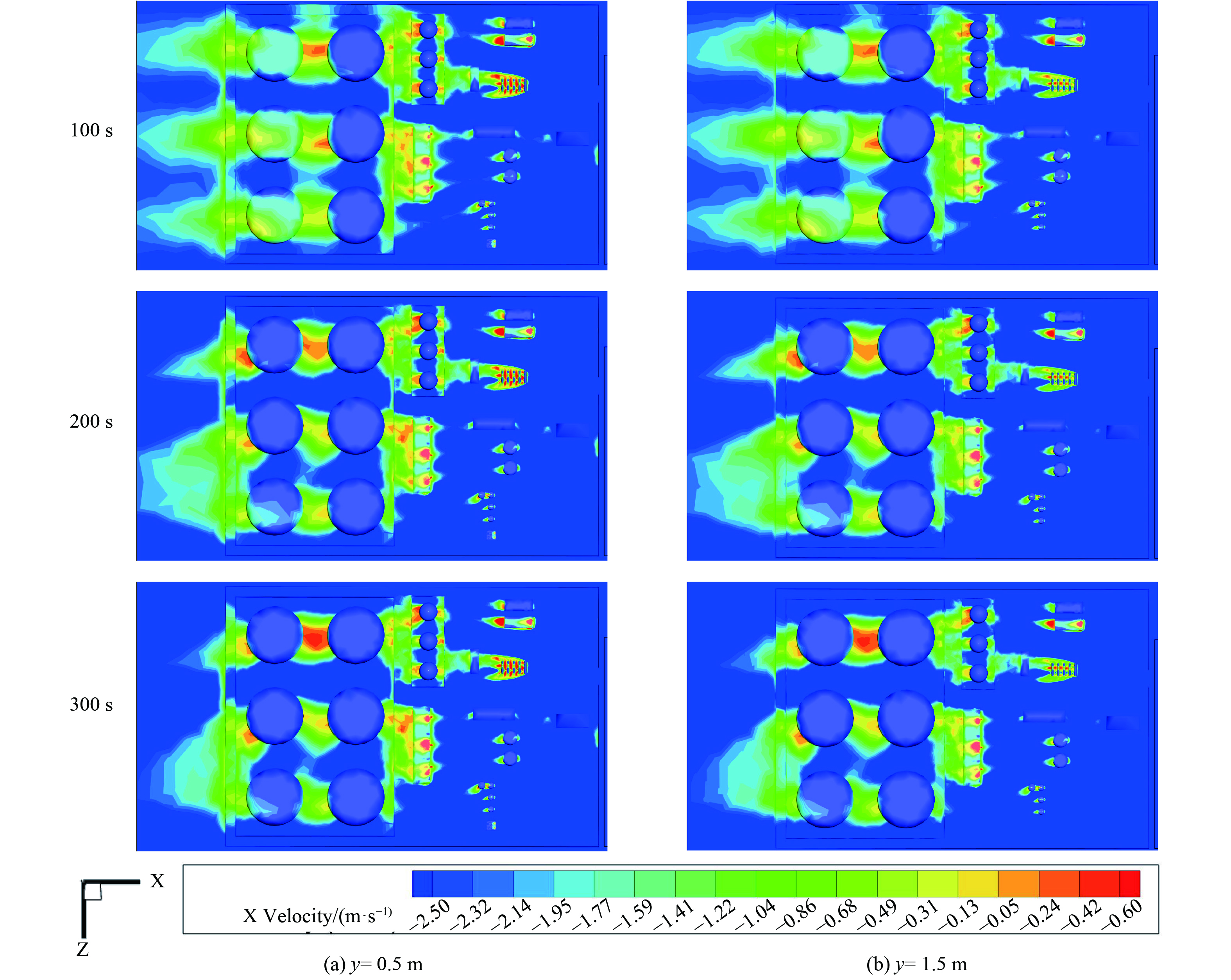

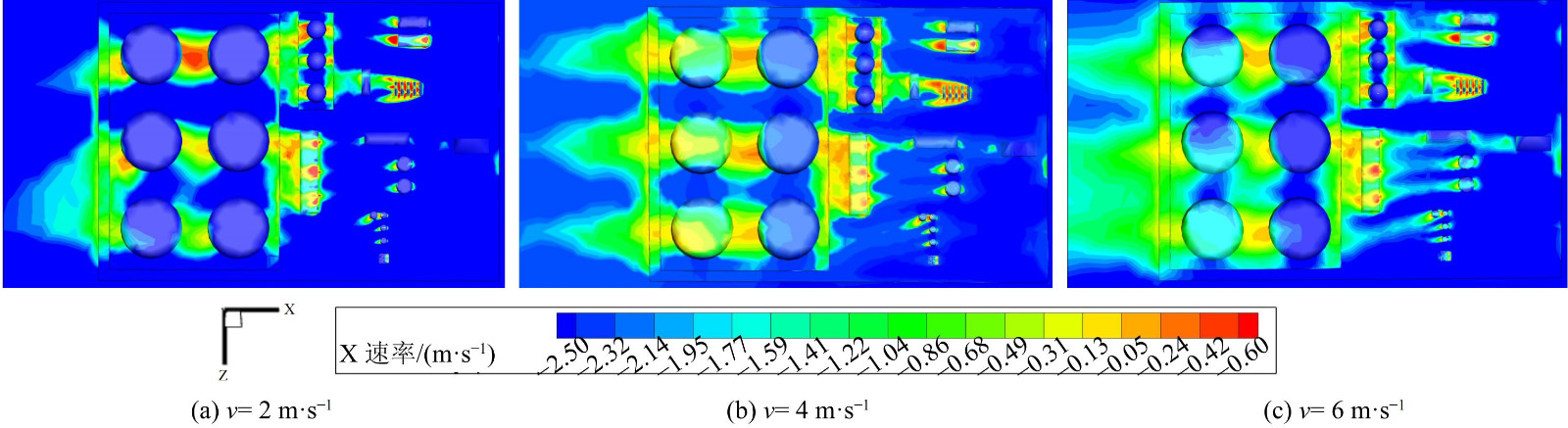

图8为当风速为2 m·s−1时,联合站内不同高度随时间变化的速度分布云图。图9为不同风速下,t=300 s,y= 0.5 m时联合站xz截面的速度分布云图。以排放源G区为例,当气流撞击迎风侧后气流加速,沿储罐两侧向后方流动,但由于G区和两层防火堤的阻挡,Ⅱ区的D5罐到达的垂直气流减少。相反,D1罐和D3罐由于前面为高度为3.5 m的计量室,远小于Ⅱ区罐的高度,故受到的垂直气流相对D5罐多。另外,在Ⅰ区Ⅱ区的建筑后方,由于建筑背风侧存在涡流,会有明显的红色反方向速度。尤其在B、E、G1罐、D5罐后方,应注意VOCs在此处的叠加。值得注意的是,G区和D区的罐间速度远大于罐前迎风侧。这是由于来流在建筑物迎风面拐角处压力增大,使切变气流在迎风面发生分离,来流在建筑两侧分流。在气流临近建筑物拐角处时,与前方来流汇合,这部分区域属于位移区,分离流在此处的风速增高。另外,随着高度的增大,在联合站的xz平面的整体风速下降,只有Ⅱ区的高罐迎风侧和罐间风速无明显差别。这说明低位风速的变化受建筑物影响较多。

-

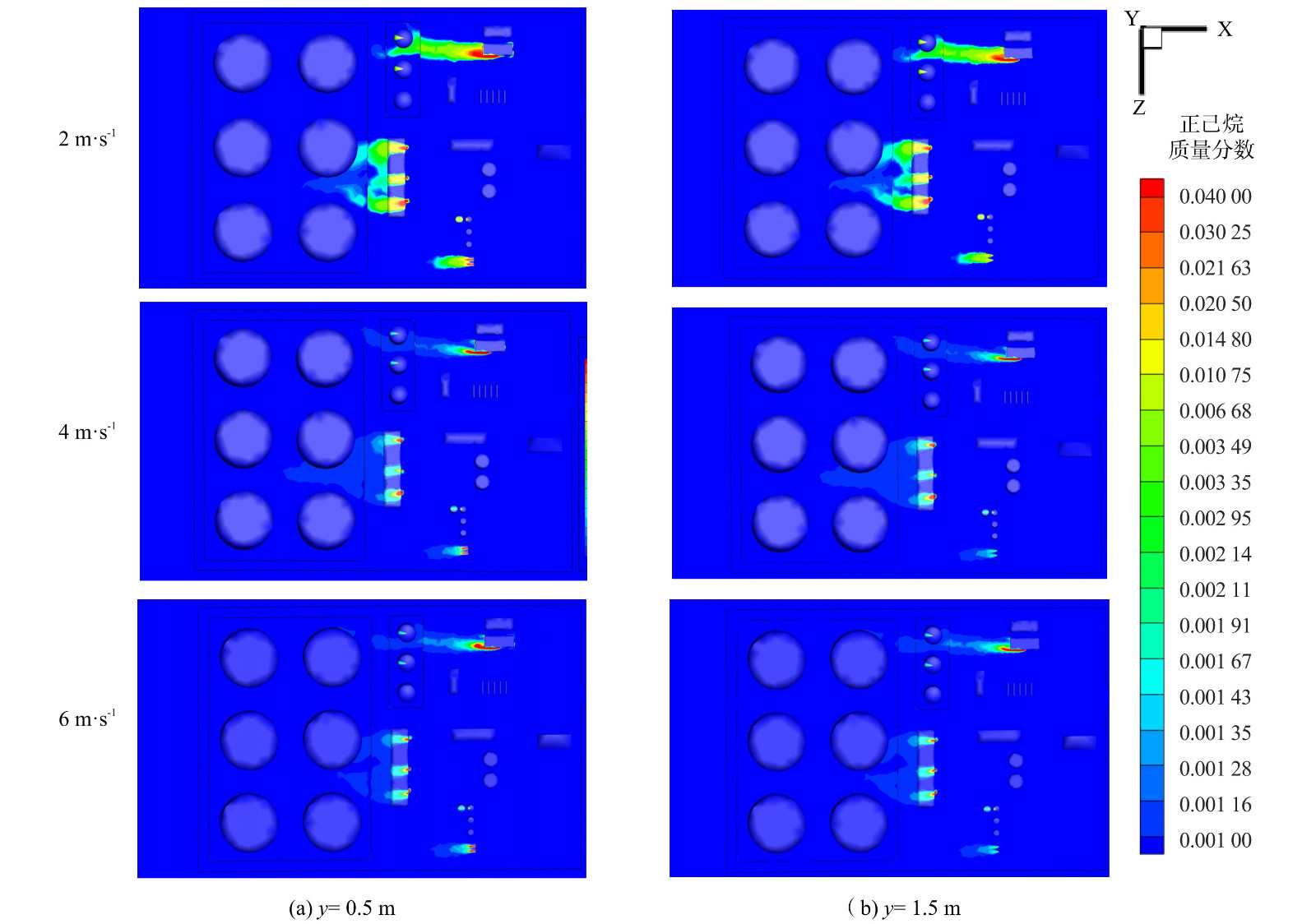

在浓度场中,VOCs多排放源主要分布在联合站Ⅰ区 (G、B、C1、A、E) ,取联合站的xz截面,得到该截面300 s时VOCs质量浓度分布云图 (图10) 。由于重力和涡流的作用,VOCs扩散呈现整体向下趋势,上风向的建筑和防火堤对VOCs扩散造成阻碍,而罐间、A、B、E和防火堤背风侧都积聚了一定量的VOCs,其质量分数为0.001 67~0.04。正己烷的爆炸极限体积分数为1%~7%,此处VOCs质量分数在爆炸极限范围内。D区储罐为5 000 m3内浮顶罐,G区为3 000 m3拱顶罐,B区为3.5 m高的泵房。由于存在高度差距,当B区的气流在经过G1罐顶时,VOCs在此被阻挡,且由于漩涡引起的强气流向G1罐的后上方流动,抵达不到后方D区的防火堤,叠加效应不是很明显。而E区VOCs浓度在环境风的裹挟下,在风速为2 m·s−1时已跨过E区和D区前方的防火堤抵达D区。因此,应注意B区后方和D区与E区之间的VOCs聚集,容易引起火灾爆炸,日常巡检应重点关注此处VOCs情况。

-

当Ⅰ区G2罐罐壁发生意外裂缝,出现油气泄漏时,在6 m·s−1风速和多排放源的影响下,会出现VOCs叠加效应。图11为不同高度下联合站内压力分布云图。联合站的整体建筑迎风侧为正压区,背风侧、罐间和储罐顶部出现不同程度的负压区,与上述压力场 (图6) 类似。但是当排放源G2罐罐壁出现裂缝时,G2罐背风侧出现了明显的类似矩形的正压区。这可能是由于G2罐的背风侧泄漏,导致G2罐的背风侧压差减小,风速在G2罐的背风侧停滞,出现明显的VOCs叠加效应。另外,图11中其余压力场大于无泄漏时的压力场,尤其G区背风侧。这说明G2罐事故泄漏源对于压力场的叠加效应主要发生在G区,并以G区为中心点呈点射状向外逐步减弱。

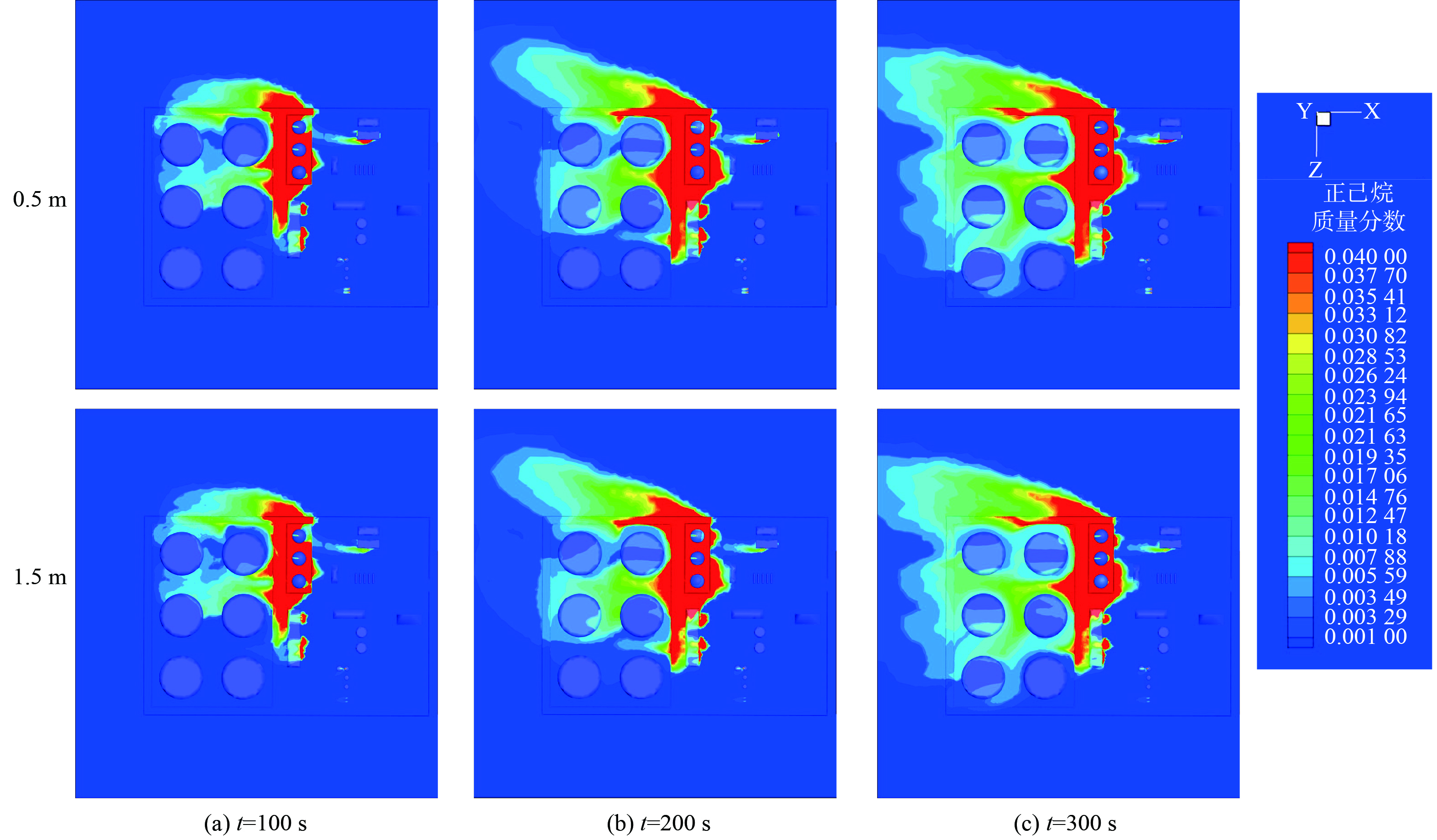

取在y=0.5 m和1.5 m高度处的不同时刻VOCs质量分数分布云图如图12所示。VOCs浓度随高度的变化与上述浓度场一致。随着VOCs扩散时间的增加,以排放源G2罐罐壁作为中心泄漏源,高浓度VOCs扩散呈由点向外放射性扩大,出现大面积的红色高浓度区,主要偏向于下风向的扩散。另外,一方面由于“卡门涡街”的效应,另一方面由于在G区罐背风侧会出现由漩涡汇合形成的强气流,故G2罐的VOCs扩散强度大于单独事故泄漏源和正常工况下 (即无事故泄漏源) 的扩散强度,出现“1+1>2”的叠加效应。并且,在强气流的作用下,会裹挟泄漏的VOCs向D5罐的上方侧扩散,应尤其注意G区和D区上前方位的VOCs积聚。值得注意的是,在泄漏源下风向的Ⅱ区和某石化企业的VOCs浓度容易处于爆炸极限范围内,应注意火灾爆炸的风险。

-

1) 在正常工况条件下,联合站内多排放源的受风速影响,内储罐迎风侧的压力达到最大,罐间和背风侧由于出现绕流和回流,出现大面积的负压区域,且有明显的反方向速度。另外,在重力和涡流的影响下,VOCs呈整体向下运动趋势,容易造成罐间和背风侧的VOCs聚集,且在漩涡引起的强气流作用下,Ⅱ区和某石化企业容易达到爆炸极限。但由于联合站内排放源之间的距离大于扩散范围,VOCs叠加效果不明显。

2) 通过对联合站Ⅰ区的排放源G2罐罐壁破损泄漏时进行模拟,发现在事故罐后方会出现红色正压区,且VOCs扩散会呈点射状向下风向扩散。加上“卡门涡街”效应和漩涡引起的强气流,多排放源的VOCs扩散会出现“1+1>2”的叠加效应。叠加后的VOCs质量浓度会明显增强,油气爆炸危险区域加速扩展。另外,Ⅱ区和某石化企业会处在爆炸极限范围内,应注意火灾爆炸的风险。

3) 本研究考虑条件为从联合站Ⅰ区到Ⅱ区的风向。但联合站常年风向不定,若联合站风向为Ⅱ区到Ⅰ区,按本模拟方法可推断处联合站内多排放源的VOCs扩散会对联合站Ⅰ区的影响较大,并严重影响作业区工作人员的健康与生产作业安全,且应注意火灾爆炸的风险。

某油田大型联合站多排放源VOCs扩散的数值模拟

Numerical simulation of VOCs diffusion from multiple emission sources at a large combined station in an oilfield

-

摘要: 油田联合站是油田的重要组成部分,存在油气 (VOCs) 排放的可能,有必要对其扩散规律进行研究,以制定相关污染防控及安全措施。以某典型联合站为例,建立1:1的实际模型,结合现场调研测试和数值模拟,重点分析了联合站正常工况下多排放源的VOCs扩散机理及储罐裂缝处VOCs泄漏扩散的叠加效应。结果表明:在风速影响下,罐间和背风侧由于出现绕流和回流,容易达到爆炸极限;在重力和涡流的作用下,联合站内的背风侧会出现VOCs聚集,但叠加效应不明显;当储罐发生罐壁破损时,在事故罐后方出现正压区,在涡流和强气流的影响下,叠加后的VOCs浓度会明显增强,并呈点射状向下风向扩散,油气爆炸危险区域加速扩展。本研究成果可为联合站设计、运行管理及制定安全环保措施提供参考。

-

关键词:

- 油田联合站 /

- 油气(VOCs)扩散 /

- 储罐泄漏 /

- 数值模拟 /

- 叠加效应

Abstract: Oil field joint station is an important part of oil field, there is the possibility of oil and gas (VOCs) emission, it is necessary to carry out research on the oil vapor emission laws of oilfields. Therefore, taking a typical united station as an example, a 1:1 practical model was established. Combined with on-site investigation, testing and numerical simulation, an investigation of the oil vapor diffusion mechanism under normal conditions and the superposition effect of oil vapor leakage and diffusion at the crack of the storage tank was conducted emphatically. The results showed that: under the influence of wind speed, the oil vapor could easily reach the explosion limit due to the circumfluence and backflow between the tanks and the leeward side; under the action of gravity and eddy current, oil vapor would accumulate on the leeward side, but the superposition effect was not obvious; When the tank wall was damaged and leaked, a positive pressure area would appear behind the accident tank. Under the influence of eddy current and strong airflow, the superimposed oil vapor concentration would be significantly enhanced, and will spread to the downwind in a point-like manner, accelerating the extension of oil vapor explosion danger area. The results of this study can provide reference for the design, operation management and safety and environmental protection measures of the joint station. -

伴随经济的快速发展,环境问题日益突出,大气污染尤为严重 [1]. 大气污染受人类活动影响较大,当大气污染物浓度升高到一定程度,就会破坏生态系统和人类正常生存条件. 近年来,中国许多城市都受到大气污染的困扰,特别是在京津冀地区、长三角地区等经济发达地区[2]. 另外,当空气中大气污染物浓度较高时,人体可能出现呼吸系统疾病,心脑血管疾病、肺癌等[3].

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情于2020年春节前夕爆发,并快速在全国范围内传播. 2020年1月23日到1月29日,各省陆续启动公共卫生一级响应,实行全面居家隔离政策有效降低了病毒的传播几率[4]. 虽然疫情防控使经济发展受到一定影响,但大气质量得到改善[5]. 自疫情爆发以来,许多学者对居家隔离政策下的大气状况和空气质量进行了一系列研究,艾文育等[6]发现济南市NO2浓度下降幅度最大,社会活跃指数呈阶梯状下降;余锋等[7]发现关中盆地空气质量整体得到改善,除O3以外的污染物浓度均出现不同程度的下降;潘勇军等[8]发现广州市大气污染物浓度除O3外大幅度下降,O3成首要污染物.

兰州市作为中国西北地区重要的工业重镇和交通枢纽,大气污染源分布较多;再加上地形封闭,大气扩散条件较差,空气质量下降的风险较大[9]. 疫情防控为比较全面地分析研究兰州市大气污染的时空变化规律和成因创造了良好的机会,本文利用2020年、2021年监测站点数据以及卫星数据,从时间上和空间上对兰州市疫情期间大气污染物变化进行分析,并利用Pearson相关系数法分析6种大气污染物之间以及气象因素之间的关系,为今后兰州市大气污染防控工作开展提供科学依据.

1. 材料与方法(Data and methodology)

1.1 研究区概况

兰州市地处中国西北地区,是甘肃省省会,下辖城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区的5个区,永登县、榆中县、皋兰县的3个县,总面积1.31 × 104 km2 (见图1). 兰州平均海拔约为1520 m,榆中县南部和永登县西北部的落基山区海拔均超过3000 m. 黄河自西南流向东北,横穿全境,形成峡谷与盆地相间的串珠形河谷. 兰州属温带大陆性气候,年平均气温10.3 ℃,夏无酷暑,冬无严寒. 兰州市常住人口数约436万人,其中城关区常住人口数最多,占34.04%. 从2016年开始兰州市机动车保有量持续稳定增长,截止2021年,机动车保有量为116万多辆,其中私家车约占60%. 兰州市地区总产值逐年增高,第二产业常年占比30%以上,兰州市的工业主要包括石油化工产业、有色冶炼和黑色金属产业、装备制造业、建材产业、烟草和食品产业、生物医药产业等.

1.2 数据来源

本研究所使用的空气质量数据,来自中国环境监测总站的全国城市空气质量实时发布平台,监测站点分布如图1 所示,主要监测的污染物有6种,分别是PM2.5 、PM10 、SO2、CO、NO2 和 O3,对其质量浓度进行监测,可以得到每天的空气质量状况. 行政边界矢量数据来自1∶100万全国基础地理数据库. 遥感影像数据来源于European Space Agency的Sentinal-5P卫星,是一颗于2017年10月13日发射的全球大气污染监测卫星,运行在太阳同步轨道,高度824 km,倾角98.742°,重访周期17 d,每日覆盖全球各地,成像分辨率达7 km ×3.5 km,直接利用其L2数据产品,获取2020年、2021年各阶段的气溶胶、NO2、SO2、CO、O3的空间浓度分布情况.

1.3 研究方法

根据我国发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》,将2020年1—4月兰州市疫情防控时期分为4个阶段:疫情传播前期(第一阶段),1月1日—1月19日;全面抗疫阶段(第二阶段),1月20日—2月20日;社会生产恢复阶段(第三阶段),2月21日—3月17日;防疫稳固阶段(第四阶段),3月18日—4 月18日. 首先,将2020年兰州市PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3的质量浓度沿抗疫时间尺度进行分析;其次,对6种大气污染物的空间分布特征进行分析;另外,利用spss对各种污染物进行Pearson相关分析. 最后,对兰州市2021年10月突发疫情防控阶段的大气污染物浓度变化情况进行分析;根据兰州市发布的相关防疫政策,将2020年10月兰州市疫情防控时期分为两个阶段:10月2日—10月25日作为防控前期,10月26日—11月18日作为应急防控期;在10月26日以后,兰州市大量高校封校、中小学停课,部分小区实行封闭管理,人类活动减少,并在11月18日以后逐渐回复正常.

2. 结果与讨论(Results and discussion)

2.1 疫情期间大气污染物浓度时空分布

2.1.1 2020年疫情期间大气污染物时间变化

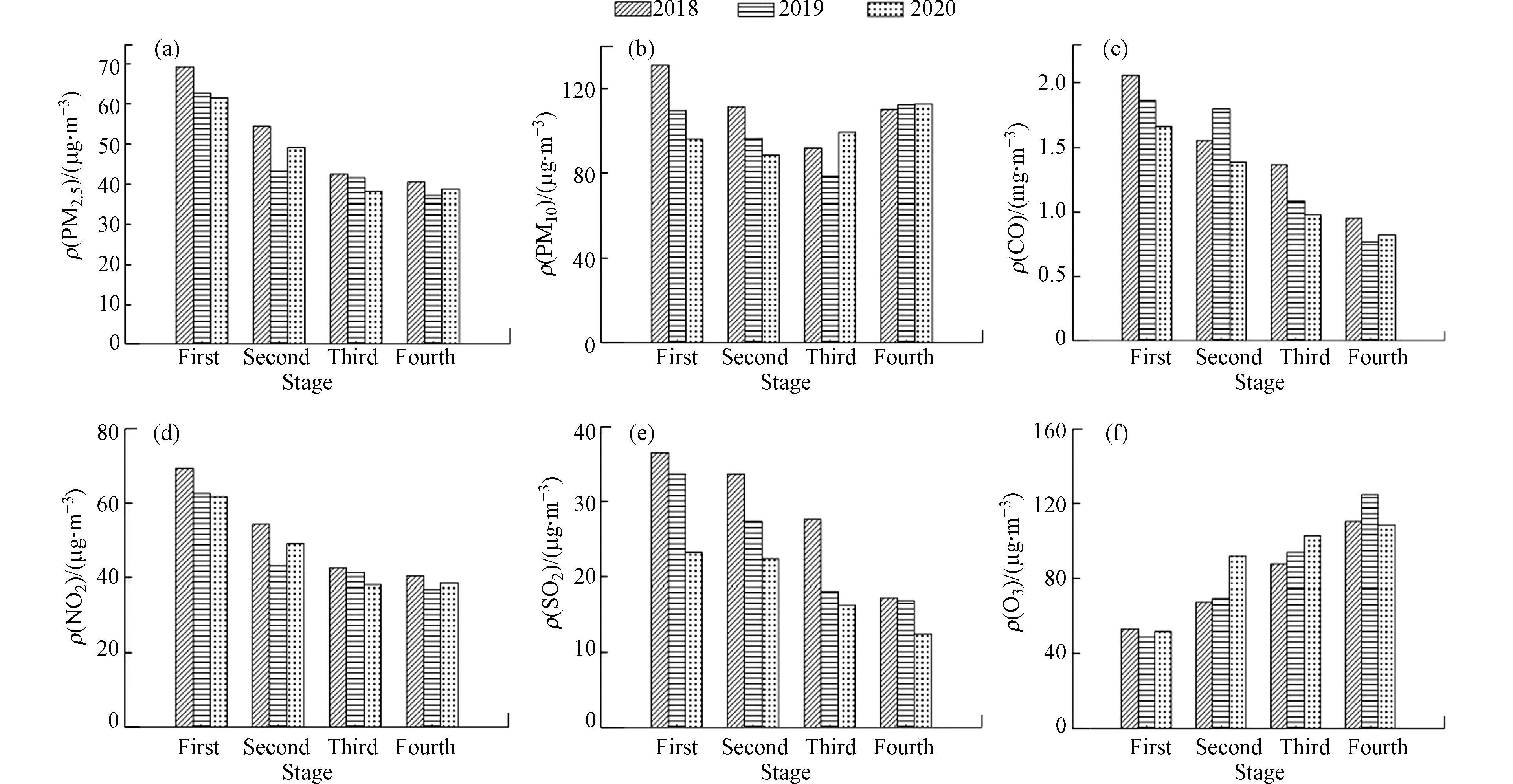

2020疫情期间,PM2.5、NO2、SO2、CO质量浓度均呈下降趋势,而PM10、O3呈上升状态(见图2),并且与2018、2019年同时期的变化趋势保持一致. 其中,PM2.5与NO2质量浓度在进入全面抗疫阶段(第二阶段)后,下降幅度最大,PM2.5由61.63 μg·m−3下降到49 μg·m−3,下降了20.49%,而NO2由67.52 μg·m−3下降到49.03 μg·m−3,下降了27.38%. CO、SO2平均浓度随着疫情的发展,一直保持下降趋势,CO、SO2浓度整体从2018年开始逐年递减,2020年二者浓度均比历年低;PM10平均浓度在进入全面抗疫阶段(第二阶段)后,有小幅度下降,仅下降了7.98%,PM10受气候影响较大,兰州市地处西北,多大风沙尘天气,再加上处于采暖期,排放较大,冬季大气扩散条件差,造成PM10浓度保持上升趋势. O3平均浓度随着疫情发展,一直保持上升状态,并且在进入第二阶段后,浓度提升幅度最大,提升了近76.25%(见表1). 另外,2020年疫情防控期间与2018、2019年同期相比,O3浓度变化最大,上升了34.2%,其次是SO2浓度,下降了26.8%;PM10与CO平均浓度变化幅度也较明显,分别下降了15%、17.8%(见表2).

表 1 2020年疫情防控时期污染物浓度变化情况Table 1. Change of pollutant concentration in four stages in 2020污染物Pollutants 第一至第二阶段Phase one to phase two 第二至第三阶段Phase two to phase three 第三至第四阶段Phase three to phase four PM2.5 −20.49% −22.14% +1.15% PM10 −7.98% +12.68 +13.04 NO2 −27.38% −2.81% −8.33% SO2 −3.95% −26.85% −23.15% CO −16.86% −28.98% −17.34% O3 +76.21% +11.61% +5.47% 注:计算公式为(后阶段-前阶段)/ 前阶段,即变化率. (阶段划分依据见研究方法). Note: The calculation formula is (latter stage - former stage)/former stage, that is, the rate of change. 表 2 2020年第二阶段(全面抗疫阶段)与2018、2019年同期污染物平均浓度比较Table 2. Comparison of the average pollutant concentration in the second phase (comprehensive containment phase) of 2020 with the same period in 2018 and 2019污染物Pollutants 第二阶段The second stage 2018、2019年同期The same period in 2018 and 2019 与2018、2019年同期比较Comparison with the same period in 2018 and 2019 PM2.5/(μg·m−3) 49 48.71 0.595% PM10/(μg·m−3) 88.1 103.75 −15.08% NO2/(μg·m−3) 49.03 52.13 −5.95% SO2/(μg·m−3) 22.34 30.52 −26.8% CO/(mg·m−3) 1.38 1.68 −17.8% O3/(μg·m−3) 92 68.55 34.2% 2.1.2 2020年疫情期间大气污染物空间分布

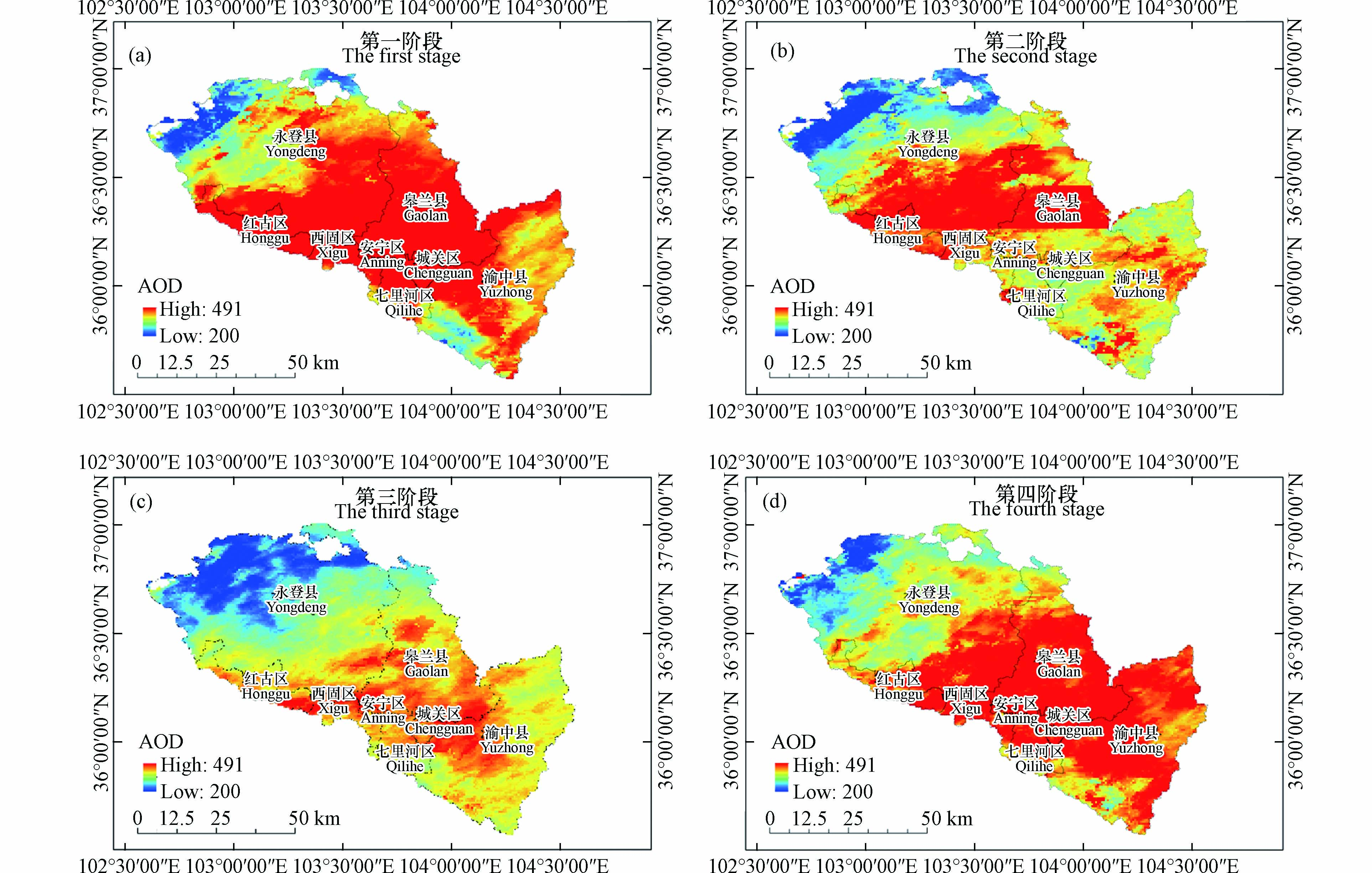

气溶胶颗粒包含PM2.5、PM10, 可利用气溶胶光学厚度(AOD)来反映PM2.5、PM10的平均浓度的空间分布特征. 由图3可知,兰州市2020年疫情期间AOD整体偏高,低浓度区域面积较小,高浓度区域面积分布较广,在红古区、西固区、安宁区、城关区、七里河区以及榆中县西侧等人口密集区变化幅度较大。在进入全面抗疫阶段(第二阶段)后,高浓度区域面积明显减小,在防疫稳固阶段(第四阶段)恢复正常. 兰州市地处西北,风沙源物质丰富,春季地面植被覆盖不足,大风沙尘天气偏多[10],另外疫情期间,北方处于采暖期,各种污染物排放增多,加上冬季大气扩散条件差[11],逆温效应多,所以就造成PM2.5、PM10浓度在冬季偏高.

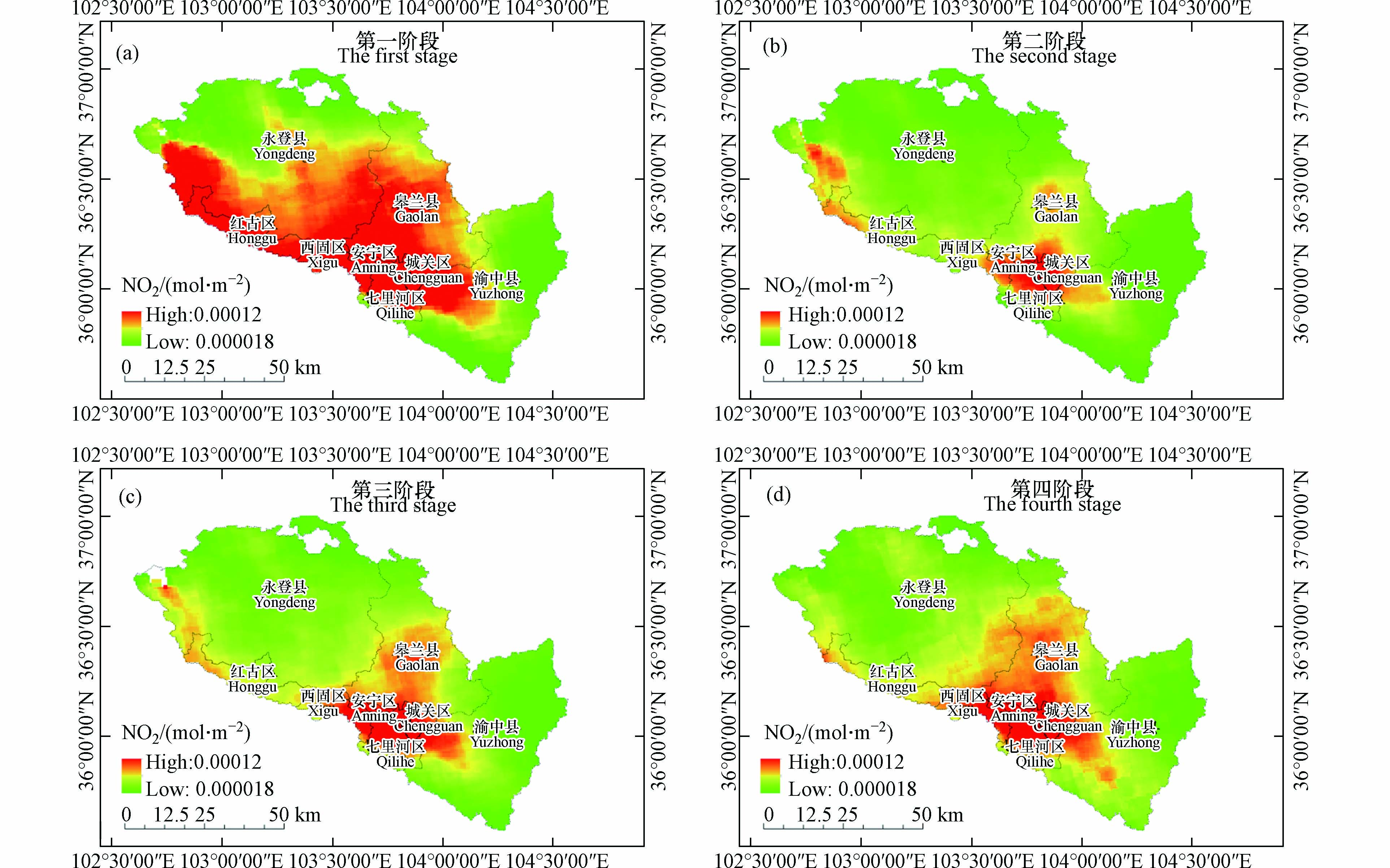

由图4可知,兰州市NO2浓度空间分布呈现中部高, 边缘低, NO2质量浓度高的区域面积并不大, 主要集中在5个主城区人口密集处. 在进入全面抗疫阶段(第二阶段)后, 推行居家隔离政策, 社会正常运转受到干扰, 交通受阻,工厂大规模停工[6],NO2浓度大面积减少。虽然高浓度集中在城关区、安宁区、七里河区北边, 但相较于管控前, NO2浓度明显降低. 随着确诊病例逐渐减少, 工厂陆续开工, 社会生活逐步恢复, 人为排放量逐步回升[6]. 由图5可知,2019年同期阶段, 没有疫情影响, 人为因素并未发生显著变化, 引起NO2浓度变化的主要原因为气象条件[12], 浓度分布特征由主城区人口密集处向周围递减. 2020全面抗疫阶段(第二阶段)与2019年同期对比,NO2浓度受人类活动影响比较大. 由图6可知,CO浓度分布与NO2相似,人类活动所使用的燃料,在不完全燃烧时,均可产生CO[13],CO主要集中在西固区、安宁区、城关区、七里河区等人口密集地区,边缘人烟稀少地区CO浓度较低. 另外,交通污染源也是CO重要来源[10],所以在进入第二阶段后,居民出行减少,CO浓度得到下降,高浓度区域面积明显减小.

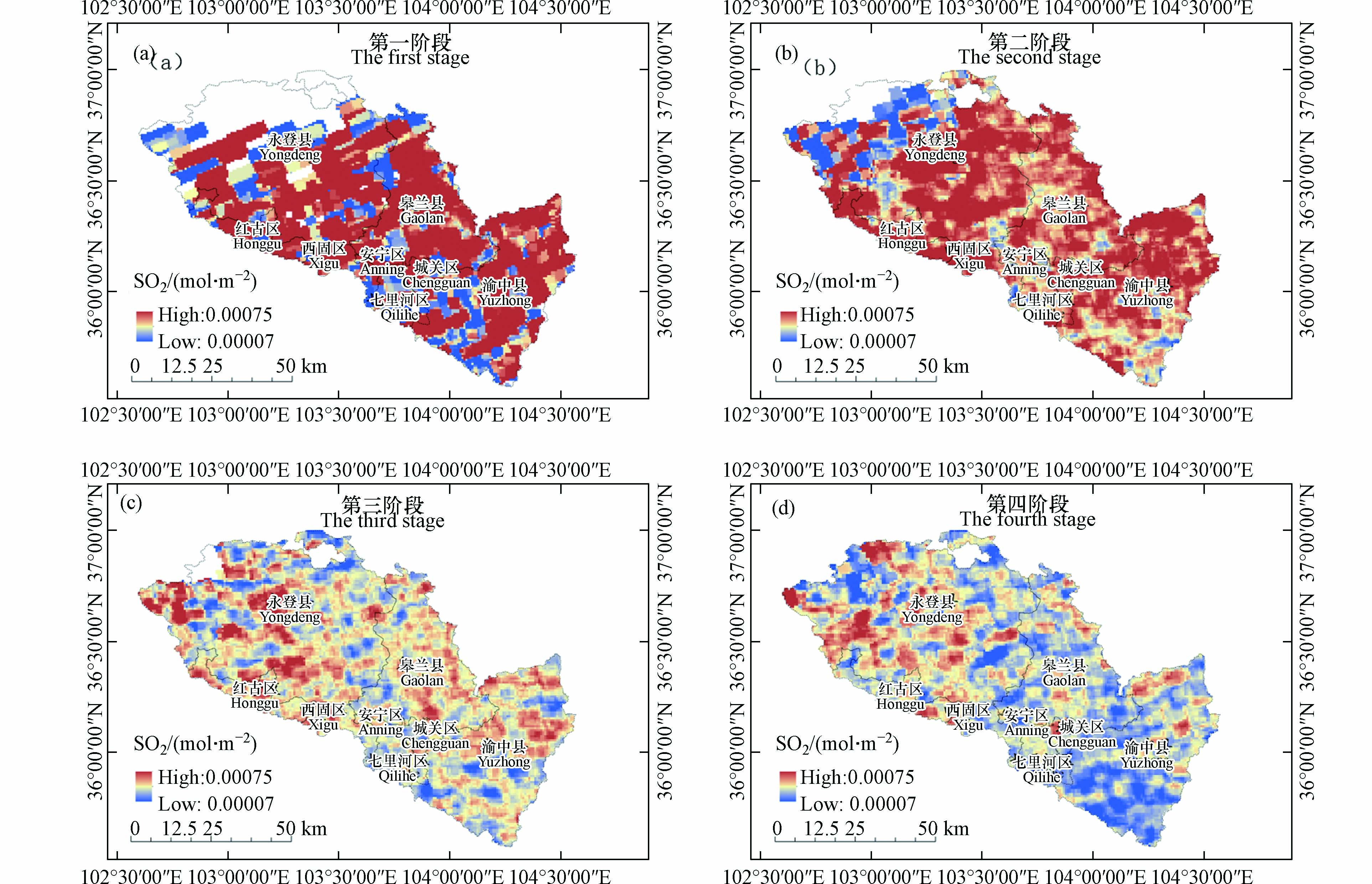

兰州市SO2浓度空间分布较均匀,西侧比东侧略高(见图7),在第一阶段(疫情传播前期),兰州市整体SO2浓度偏高,在进入第二阶段(全面抗疫阶段)后,SO2浓度高浓度减少,分布得更均匀,整体平均浓度略有下降. 兰州拥有兰化、兰炼等企业,工业排放问题较突出,历年兰州SO2浓度在1月、12月最高[14],在第二阶段,大量工厂停产,排放的SO2减少,但是SO2浓度并没有大幅度下降,而是从第三阶段开始下降,在第四阶段SO2浓度最低,因为冬季温度低,大气扩散条件差,产生的大量SO2并不能快速的扩散.

臭氧一直是大气污染物里比较特别的存在,短时间内受人为影响不大,大气臭氧总含量随高度、纬度、季节、天气条件变化而变化. 大气臭氧在大气层中进行着循环式流动,低纬地区的平流层(特别是赤道)在太阳紫外线辐射的作用下,形成一个臭氧源区,随着大气环流向高纬地区传输. 另外,研究表明,青藏高原在夏季时被热力作用的南亚高压所控制,进行大量的对流活动,垂直方向上气流速度较大,可以将对流层低空臭氧输送到平流层,随着大气环流向低海拔地区传输[15].

臭氧受辐射影响较大,温度越高,浓度越高,一般在夏季达到峰值[16]. 由图8 可知,兰州市臭氧浓度随着纬度的升高而增加、随着海拔的递增而减少,呈现出“西南低、东北高”的分布特征. 随着疫情的发展,从1月1日—4月18日,温度逐渐上升,臭氧整体平均浓度上升,低浓度区域面积减小,短暂的人类活动并未使臭氧浓度发生较大变化.

2.1.3 2021年疫情期间大气污染物时间变化

2021年10月18日,甘肃兰州出现新冠阳性,10名被检者立即转入兰州市肺科医院进行隔离管控;主城区立即启动应急大规模核酸检测;这次疫情事发突然,涉及地区广泛,政府于10月25日发布通告,自10月26日起,在兰州的所有党政机关、人民团体、企事业单位、社会组织等实行居家办公办学模式,广大干部职工和市民非必要坚决不外出,部分中高风险小区实行封闭管理.

自2019年武汉新冠疫情以来,这是兰州实行的第二次大规模居家隔离政策. 对兰州市6种大气污染物浓度进行每日监测,从2021年10月18日起,至2021年11月23日(见图9). 将2021年兰州应急防控时期与2020年同期对比,由统计结果可知,除O3以外,PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO整体在2021年均比2020年低(见表3),且变化趋势基本保持一致;其中在11月5日出现的降温并伴随大风的天气,使得大气污染物得到扩散,PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO浓度均下降,与2020年同期不一致,并在11月16日前浓度比2020年同期低得多. 在这次应急防控期间,工厂保持“不停工不停产”,使得SO2浓度并未受到较大影响,从2021年10月18日开始,到11月3日,保持稳定趋势,从11月4日开始,保持上升趋势.

表 3 2021年应急防控期与2020年同期污染物平均浓度比较Table 3. Comparison of the average pollutant concentration between the emergency prevention and control period in 2021 and the same period in 2020污染物Pollutants 2021年应急防控期2021 epidemic control phase 2020年同期The same period in 2020 与2020年同期比较Comparison with the same period in 2020 PM2.5/(μg·m−3) 36 43.3 −16.86% PM10/(μg·m−3) 71.38 106.25 −32.82% NO2/(μg·m−3) 44.04 61.92 −28.88% SO2/(μg·m−3) 12.29 18 −31.72% CO/(mg·m−3) 0.76 1.14 −33.33% O3/(μg·m−3) 75.5 68 11.02% 2.1.4 2021年疫情期间大气污染物空间分布

2021年应急防控时期,人类活动中的汽车尾气排放大幅度减少,对大气污染物中的NO2、CO影响最大,利用卫星数据对2021年10月兰州市应急防控时期NO2、CO浓度作空间分布图(见图10). 由结果可知,CO、NO2浓度大幅度下降,NO2高浓度区域面积减少最多,除城关区、安宁区,其余主城区NO2浓度明显减少,NO2高浓度范围由城关区、安宁区等人口密集地区向四周边缘地区缩减;CO分布面积未明显减小,但是整体浓度明显降低,在实行居家办公办学后,人口密集的主城区CO浓度明显减少,由于工厂并未停工,西固区等核心工业区的CO仍大量存在.

2.2 污染物间及与气象因素相关性分析

各种大气污染物之间存在一定的联系,并且它们与气象因素之间也存在一定联系,对它们之间进行相关性分析尤为重要. 利用SPSS对兰州市6种大气污染物在2020年四个阶段的浓度数据以及对应阶段的气象因素进行Pearson相关分析,分析结果见表4、表5. 通常把Pearson相关系数中0—0.2分为无相关,0.2—0.4分为弱相关,0.4—0.6分为相关,0.6—0.8分为强相关,0.8—1.0分为极相关[17].

表 4 6种大气污染物相关性分析Table 4. Correlation analysis of 6 kinds of air pollutants污染物Pollutants PM2.5 PM10 CO NO2 SO2 O3 PM2.5 1 0.402** 0.781** 0.672** 0.639** −0.512** PM10 1 −0.04 0.085 0.01 0.047 CO 1 0.864** 0.829** −0.481** NO2 1 0.757** −0.307** SO2 1 −0.265** O3 1 **在 0.01 级别(双尾),相关性显著;n=109. ** At level 0.01(double tail), the correlation was significant. n=109 表 5 6种大气污染物与气象因素之间相关性分析Table 5. Correlation analysis between 6 kinds of air pollutants and meteorological factors气象因素Meteorological factors PM2.5 PM10 NO2 SO2 CO O3 平均温度 −0.368** −0.275** −0.398** −0.314** −0.412** 0.703** 湿度 −0.384** −0.228* −0.133** −0.231** −0.264** −0.671** 风速 −0.176** −0.245* −0.298** −0.310** −0.326** 0.317** 气压 −0.089 −0.102 −0.212* −0.149 −0.094 −0.132 *在 0.05 级别(双尾),相关性显著;**在 0.01 级别(双尾),相关性显著;n=109. *At level 0.05(double tail), the correlation was significant. ** At level 0.01(double tail), the correlation was significant. n=109. 由分析结果可知,PM2.5与PM10、CO、NO2、SO2均呈正相关,与O3呈负相关;其中PM2.5与CO、NO2、SO2均呈强相关,相关系数分别为0.781、0.672、0.639,说明PM2.5、CO、NO2、SO2具有同源性,PM2.5浓度与CO、NO2、SO2浓度变化具有协同性,另外SO2、NO2是气溶胶的重要前体物,所以NO2、SO2也可反映PM2.5的来源[18]. CO与NO2、SO2表现出极强的正相关,相关系数为0.864、0.829,证明CO与NO2、SO2有着极强的协同性;CO与NO2主要集中在人口密集的主城区,人类汽车尾气排放可生成大量的CO、NO2;另外,SO2与NO2也呈正相关,相关系数为0.757,SO2主要来自化石燃料燃烧,所以工厂排放等人类活动影响二者浓度变化. O3与PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO均呈负相关,O3受太阳辐射影响较大,当大气中颗粒物含量上升,紫外线辐射减少,不利于O3的生成,O3浓度随之下降[19]. 气象因素对大气环境也会造成影响,由表5可知,平均温度与PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均呈现相关性;其中O3与温度呈现强相关性,相关系数为0.703,温度升高有利于加强对流层光化学反应,促进O3的生成[20];另外,平均温度与PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO均呈负相关,温度升高,大气热力条件加强,加速大气运动,使得大气扩散条件增强,有利于扩散大气污染物,降低区域内污染物浓度[21]. 湿度与PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3均呈负相关,其中湿度与O3表现极强的负相关,相关系数为0.671,当空气中湿度增加,水蒸气饱和度较高,空气中水汽所含的自由基H、OH等能够迅速将O3分解为O2,从而降低O3浓度[22],同时影响PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO等污染物的生成. 风速与PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO均呈负相关,仅与O3呈正相关;风速对污染物的传输具有重要影响,可以反映污染物的清除效率[23],在风速较高时,大气污染颗粒物得以扩散,PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO浓度降低,另外风速高,有利于光化学反应的进行,O3得以生成,浓度提高,但是当风速过高时,不利于O3前体物的堆积,O3的浓度反而降低. 而且,由表5可知,气压对于兰州市的6种污染物的影响较小.

3. 结论(Conclusion)

疫情期作为一个特殊的“减排期”,对区域的大气污染产生了明显的改善效果. 本文基于监测站点数据和卫星遥感数据,运用了数学统计和空间分析等方法对兰州市疫情期间的大气污染物浓度变化进行了分析,得出如下结论:

(1)2020年新冠疫情爆发期间,兰州市PM2.5、NO2浓度在进入第二阶段下降幅度最大,SO2含量较2018、2019年减少最多. 同时O3浓度呈阶梯式上升,成为疫情期间首要污染物;PM10浓度在进入第二阶段有小幅度下降,后又呈上升状态.

(2)2020年疫情期间不同污染物的空间分布变化也存在差异. PM2.5与PM10始终呈“西北高东南低”;NO2与CO浓度主要集中在主城区人口密集处,与2018、2019年NO2、CO同期比较,平均浓度分别下降了5.95%和17.8%,高浓度区域面积随着汽车使用量减少而明显减少,二者受人类活动影响较大. SO2高浓度区域面积随着大量工厂停工而减少;O3浓度一直随着纬度的升高而增加,随海拔的升高而减小,受人类影响较小.

(3)CO与NO2、SO2相关性极强,表明兰州市大气污染物中CO、SO2、NO2的来源相似,与工厂排污、汽车尾气排放密切联系. PM2.5与CO也要较强相关性,说明兰州市大气污染中PM2.5与CO的贡献具有协同性. 气象因素中,温度、湿度、风速对大气污染影响较大,与PM2.5、PM10、NO2、CO、SO2均呈负相关;温度、风速与O3呈正相关,湿度与O3呈负相关.

(4)2021年10月实行的居家政策,使人类活动减少,NO2、CO大幅度减少,分布范围缩小,也导致PM2.5浓度大幅度下降;另外,由于一些主要的大型工业企业并未停工,SO2浓度与PM10、O3一致,并未明显下降.

-

表 1 通用方程 (3) 中各参数的具体形式

Table 1. Detailed form of each parameter in general equation (3)

方程 广义变量Φ值 广义扩散系数Г值 广义源项S 质量守恒方程 1 0 0 动量守恒方程 ui μ −∂p/∂x+Si 能量守恒方程 T k/c ST 组分运输方程 CS DSρ SS 表 2 G区储罐的尺寸

Table 2. Dimension of oil storage tank in area G

储罐位号 储罐直径/m 储罐高度/m 公称容积/m3 最大液体高度/m 平均液体高度/m G1 17 13.15 3 000 12 10.68 G2 17 13.2 3 000 12 9 G3 17 13.14 3 000 12 9 表 3 数值模拟网格无关性检验结果

Table 3. Results of grid independence test for numerical simulation

网格数量 沿x方向的速度/ (m·s−1) 746 528 3.14 1 461 100 3.23 2 005 657 3.64 3 009 842 3.64 表 4 某油田联合站现场测试数据

Table 4. Data from field test of an united station

区域 采样点位 VOCs质量浓度/(mg·m−3) 采样时刻 风速/(m·s−1) I区 G3罐顶环境 11.40 14:45 2.0 G2罐顶环境 9.95 14:40 2.0 B环境 (停用) 24.50 15:15 0.5 I区厂门口 0.95 18:05 1.5 Ⅱ区 D5罐顶环境 20.00 11:51 3.2 Ⅱ区罐区环境 11.00 16:15 3.0 -

[1] 祁甲民. 基于多源测量数据融合的三维建模技术研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2018. [2] LI T, ZHU J, ZHANG W. Cascade utilization of low temperature geothermal water in oilfield combined power generation, gathering heat tracing and oil recovery[J]. Applied Thermal Engineering, 2012, 40: 27-35. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2012.01.049 [3] LI Z, LIANG Y, WANG G, et al. A method for optimising pump configuration and operation in oilfield water injection network[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 88: 1105-1110. [4] LI Z, GUO Y, XU N, et al. Integration of a novel distributed water and energy system in the oilfield[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2022, 186: 350-361. doi: 10.1016/j.cherd.2022.08.008 [5] 张秀玲, 宋翠红, 刘春杨. 储油罐油气扩散规律的理论研究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2011, 31(7): 248-249. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2011.07.213 [6] TAMADDONI M, SOTUDEH-GHAREBAGH R, NARIO S, et al. Experimental study of the VOC emitted from crude oil tankers[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2014, 92(6): 929-937. doi: 10.1016/j.psep.2013.10.005 [7] 黄维秋. 油气回收基础理论及其应用[M]. 北京: 中国石化出版社, 2011: 244-253. [8] ATKINSON G, COWPE E, HALLIDAY J, et al. A review of very large vapour cloud explosions: Cloud formation and explosion severity[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2017, 48: 367-375. doi: 10.1016/j.jlp.2017.03.021 [9] MILAZZO M F, ANCIONE G, LISI R. Emissions of volatile organic compounds during the ship-loading of petroleum products: Dispersion modelling and environmental concerns[J]. Journal of environmental management, 2017, 204: 637-650. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.09.045 [10] CIRIMELLO P G, OTEGUI J L, RAMAJO D, et al. A major leak in a crude oil tank: Predictable and unexpected root causes[J]. Engineering Failure Analysis, 2019, 100: 456-469. doi: 10.1016/j.engfailanal.2019.02.005 [11] SIMAYI M, SHI Y, XI Z, et al. Emission trends of industrial VOCs in China since the clean air action and future reduction perspectives[J]. Science of The Total Environment, 2022, 826: 153994. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.153994 [12] WU T, CUI Y, LIAN A, et al. Vehicle emissions of primary air pollutants from 2009 to 2019 and projection for the 14th Five-Year Plan period in Beijing, China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2023, 124: 513-521. doi: 10.1016/j.jes.2021.11.038 [13] GOEURY C, HERVOUET J-M, BAUDIN-BIZIEN I, et al. A Lagrangian/Eulerian oil spill model for continental waters[J]. Journal of hydraulic Research, 2014, 52(1): 36-48. doi: 10.1080/00221686.2013.841778 [14] 刘泽阳. 联合站典型源VOCs排放规律研究及应用[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019. [15] HUANG W Q, HUANG F Y, FANG J, et al. A calculation method for the numerical simulation of oil products evaporation and vapor diffusion in an internal floating-roof tank under the unsteady operating state[J]. Journal Of Petroleum Science And Engineering, 2020, 188: 106867. doi: 10.1016/j.petrol.2019.106867 [16] 黄维秋, 陈风, 吕成, 等. 基于风洞平台实验的内浮顶罐油气泄漏扩散数值模拟[J]. 油气储运, 2020, 39(4): 425-433. [17] DEAVES D, GILHAM S, MITCHELL B, et al. Modelling of catastrophic flashing releases[J]. Journal of hazardous materials, 2001, 88(1): 1-32. doi: 10.1016/S0304-3894(01)00284-9 [18] ZHANG T, LI G, YU Y, et al. Atmospheric diffusion profiles and health risks of typical VOC: Numerical modelling study[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 275: 122982. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122982 [19] BELLEGONI M, OVIDI F, LANDUCCI G, et al. CFD analysis of the influence of a perimeter wall on the natural gas dispersion from an LNG pool[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2021, 148: 751-764. doi: 10.1016/j.psep.2021.01.048 [20] OKAMOTO K, ICHIKAWA T, FUJIMOTO J, et al. Prediction of evaporative diffusion behavior and explosion damage in gasoline leakage accidents[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2021, 148: 893-902. doi: 10.1016/j.psep.2021.02.010 [21] KOZO F. Progress and future prospects of CFD in aerospace—Wind tunnel and beyond[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2005, 41(6): 455-470. doi: 10.1016/j.paerosci.2005.09.001 [22] ALEXANDROS K, ALEIFERIS P G, CHARALAMBIDES A G. Numerical investigation of VOC levels in the area of petrol stations[J]. Science of the Total Environment, 2014, 470: 1205-1224. [23] 黄维秋, 吕成, 郭淑婷, 等. 油气排放及回收的研究进展[J]. 石油学报(石油加工), 2019, 35(2): 421-432. [24] HUANG W Q, WANG S, JING H B, et al. A calculation method for simulation and evaluation of oil vapor diffusion and breathing loss in a dome roof tank subjected to the solar radiation[J]. Journal Of Petroleum Science And Engineering, 2020, 195: 107568. doi: 10.1016/j.petrol.2020.107568 [25] 许雪, 陈风, 黄维秋, 等. 基于风洞平台实验的大型罐区溢油事故后的油气扩散模拟[J]. 环境工程学报, 2021, 15(12): 3946-3956. doi: 10.12030/j.cjee.202101099 [26] ALEXANDER M, LORENZO M, VAGESH D N. Comparison of k-ε models in gaseous release and dispersion simulations using the CFD code FLACS[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2019, 130: 306-316. doi: 10.1016/j.psep.2019.08.016 期刊类型引用(5)

1. 李长安. 公路附近空气中VOCs污染特征及扩散数值模拟研究. 环境科学与管理. 2025(03): 55-59 .  百度学术

百度学术

2. 李延鹏. 大庆油田污染源VOCs排放特征研究. 山西化工. 2025(03): 283-285 .  百度学术

百度学术

3. 杜祥忠,杨连殿. 油田联合站碳排放计算及浅析. 油气与新能源. 2024(01): 48-53 .  百度学术

百度学术

4. 徐辉,周生懂,王智,杨连殿,白章. 油田联合站多能互补系统应用与节能降耗分析. 油气与新能源. 2024(02): 104-112 .  百度学术

百度学术

5. 窦捷,郭霄,曹伟,李亚军,贺国伟. 采油生产单元零碳建设研究与实践. 中国能源. 2024(09): 84-92 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

-

下载:

下载: