-

随着我国“海洋强国”战略的实施,沿海地区海洋工程建设加速,大量海洋疏浚物随之产生[1]。目前,海洋疏浚物的处置方式主要是海洋倾倒[2],倾倒过程产生的悬浮泥沙扩散导致水体浊度骤升、水体透光率及溶解氧降低,短期内将直接影响到鱼类、游泳生物和浮游生物生存,因此,海洋倾废活动将可能给倾废区生态环境带来较大影响[3]。对疏浚泥沙采用絮凝处理工艺是常见的方法之一[4],开展疏浚泥沙的絮凝研究,探究海洋倾倒泥沙的絮凝沉降规律,是疏浚泥沙倾倒前环保处理技术研究的重要基础之一,对减小悬浮泥沙扩散范围、降低倾废海洋生态环境影响、科学合理使用海洋倾倒区具有重要意义。

影响泥沙絮凝的因素非常复杂,这些因素不仅有包括泥沙的颗粒粒径分布、矿物成分、表面有机物质量分数、颗粒表面电荷、含固率,还与水中的盐度、水温、pH值、流速和紊动强度等相关[5-7]。针对某个区域特定的泥沙,在不考虑外部环境变化和干扰的情况下,泥沙粒径和含固率是影响絮凝沉降作用最主要的因素。已有研究[3,8-15]表明,泥沙粒径是影响泥沙絮凝的主要因素之一,各个区域不同性质的泥沙,在不同工况下,均存在絮凝临界粒径。黄建维[8]认为,淤泥的中值粒径越小,絮凝作用越强,发生絮凝的临界粒径为20~30 μm。张志忠[9]认为长江口细颗粒泥沙絮凝的临界粒径约为32 μm。关许为等[10]通过实验证实了长江口泥沙絮凝临界粒径约在30 μm左右,粒径<16 μm的细颗粒泥沙的絮凝现象更为明显。金鹰等[11]也证实了粒径>30 μm的泥沙絮凝作用不显著。唐建华[3]通过实验和分析得出长江口黏性细颗粒发生絮凝现象的临界粒径约为32.5 μm,在杭州湾,这一临界粒径约为20 μm,并认为长江口和杭州湾细颗粒泥沙发生絮凝现象临界粒径的差异是由2个水域不同的水动力、含沙量、盐度等条件造成的。张德茹等[12]认为,对一般天然沙而言,粒径>30μm,絮凝作用就不明显,但矿物组成大不相同的模型沙应另当别论。何芳娇[13]认为三峡水库产生泥沙絮凝的临界粒径约为20 μm。蒋国俊等[14]认为,在影响细颗粒泥沙絮凝沉降的因素中,盐度和粒度存在阈值,并确定32 μm为粒度阈值。王乾佑[15]以滇池底泥为实验原料,分析了2种无机絮凝剂AlCl3和FeCl3在不同添加量下对细颗粒泥沙絮凝沉降特性的影响,并得出该种泥沙的絮凝临界粒径为26.5 μm。此外,泥沙含固率也是影响细颗粒泥沙絮凝作用的重要因素。泥沙中加入絮凝剂后,细颗粒之间需要相互碰撞,使得颗粒黏结,从而导致絮凝[5]。万远扬等[16]在对长江口细颗粒泥沙沉降速度室内实验研究中提出,含沙量是影响细颗粒泥沙沉降的重要因子。悬浮体中细颗粒泥沙含量越大,颗粒之间的平均距离越小,在单位时间内自由碰撞运动的距离就越小,碰撞的概率越大,絮凝作用就越强烈[17]。在研究泥沙的絮凝效果时,聚合氯化铝 (PAC) 是一种常用的絮凝剂,作为一种优良的无机高分子絮凝剂,其絮凝机理至今未达到统一的认识,一般认为是以电中和与网捕卷扫为主[18]。目前,已有的研究主要针对水库和入海口处由于外界环境的变化而引起的泥沙絮凝作用规律,而对不同粒径段的泥沙粒径的絮凝沉降效果、絮凝前后的粒径变化以及不同含固率对粒径的影响研究还较少。

本研究以PAC为絮凝剂,以海洋疏浚泥沙为样品,在不考虑盐度、水温、pH值、流速和紊动强度等外部环境影响条件下,对海洋疏浚泥沙颗粒粒径进行分组,考察含固率对絮凝沉降效果影响,识别该区域泥沙发生絮凝沉降的临界粒径值,尽可能减少疏浚泥沙倾倒后扩散对倾倒区海洋生态环境的影响,为该区域港口航道疏浚物海洋倾倒前环保处理技术提供关键依据。

-

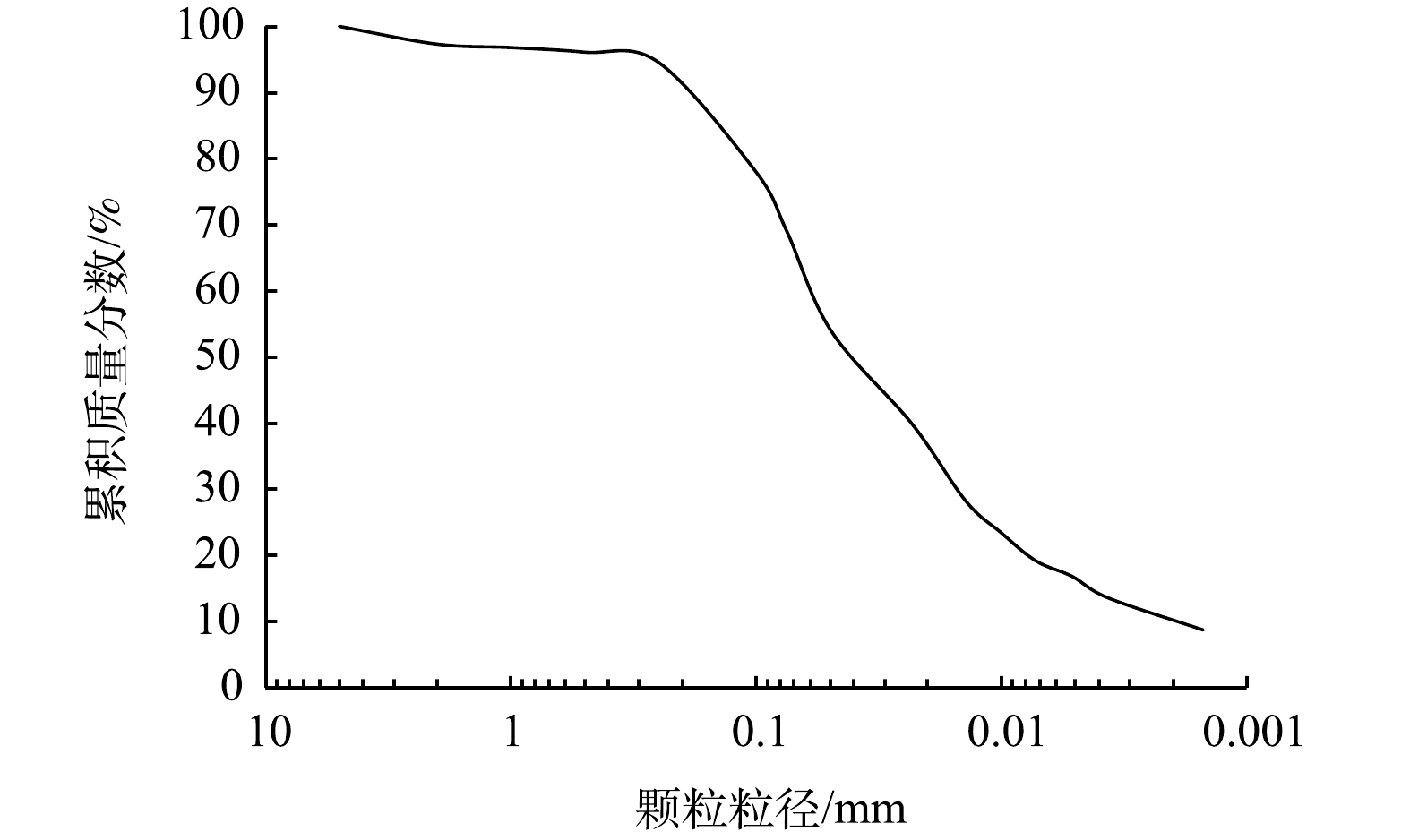

实验所用疏浚泥沙取自广州港环大虎岛公用航道,采用抓斗取样器取样,装入密封桶后运送至实验室,进行理化指标的测试及实验分析。实验用泥的基本物理性质如下:含水率为90%,pH为7.04,颗粒密度为2.65 g·cm−3,泥沙密度为1.03 g·cm−3,液限含水率为60%,塑限含水率为24%,有机质质量分数为4.2 g·kg−1。图1为泥沙颗粒粒径累计分布曲线。可以看出:泥沙中颗粒粒径<74 μm的干土质量约占69.06%,颗粒粒径<37 μm的干土质量约占46.12%,颗粒粒径<15 μm的干土质量约占29.78%。

实验用絮凝剂选用麦克林公司生产的聚合氯化铝 (分析纯,含量98%) 。

-

1) 絮凝调理实验过程。具体实验操作如下:首先将实验泥沙混合均匀,调整含水率为90%,分别取1 L泥沙倒入1 L烧杯中;利用六联搅拌器,在350 r·min−1转速下将泥沙快速搅拌5 min以保证均匀,根据调理方案,用移液枪依次向泥沙中滴入不同量的絮凝剂,快速搅拌1 min后,在100 r·min−1转速下,慢速搅拌1 min;将1 L泥沙倒入1 L量筒中,用橡胶塞盖住量筒,上下颠倒5次,放置在实验台上,立即打开秒表计时,记录不同时间泥面的高度,分别在15、30和60 min时在液面下5 cm处采集15 mL上清液,测定上清液的浊度;沉降实验共开展2 h;实验结束后,收集泥沙上清液及沉积下的泥沙进行其他指标测定,每个配比开展3次平行实验,取结果的平均值。

2) 颗粒粒径的测定。颗粒粒径的测定参照《土工实验方法标准》 (GB/T 50123-2019) 中的方法,粒径>75 μm时,采用筛析法进行测定;粒径<75 μm时,采用密度计法进行测定。

3) 含水率和含固率的计算与测定。沉降过程中沉积泥沙的含水率根据初始含水率与上清液的量进行计算。沉降实验结束后,先将上清液抽出,再将下部剩余底部泥沙搅拌均匀,然后测定含水率。泥沙含水率的测定方法参照《土工实验方法标准》 (GB/T 50123-2019) 中含水率实验中的烘干法,计算方法见式 (1) 。

式中:w为含水率;m0为烘干后的泥沙质量;md为原泥质量;泥沙含固率=100%−w。

4) 颗粒粒径段分组的方法。颗粒粒径段分组采用湿筛法将泥沙通过不同型号的洗筛,分离出不同粒径段的泥沙样品。首先将原泥沙取出部分泥沙过200目的洗筛,筛上的泥沙粒径>74 μm,筛下的泥沙粒径<74 μm;然后将过200目筛下的<74 μm的泥沙中的一部分作为<74 μm粒径组泥沙样品,另一部分继续通过400目的洗筛,默认筛下的泥沙粒径<37 μm;再将过400目筛下的一部分泥沙作为<37 μm粒径组泥沙样品,另一部分泥沙继续通过800目的洗筛,默认筛下的泥沙粒径<15 μm,作为<15 μm粒径组泥沙样品。

-

本实验所用设备包括电子天平 (YP20002,精度为0.001 g) 、烘箱 (202-00T,精度为1 ℃) 、电导率仪 (DDS-11A,精度为10−6 S·m−1) 。

-

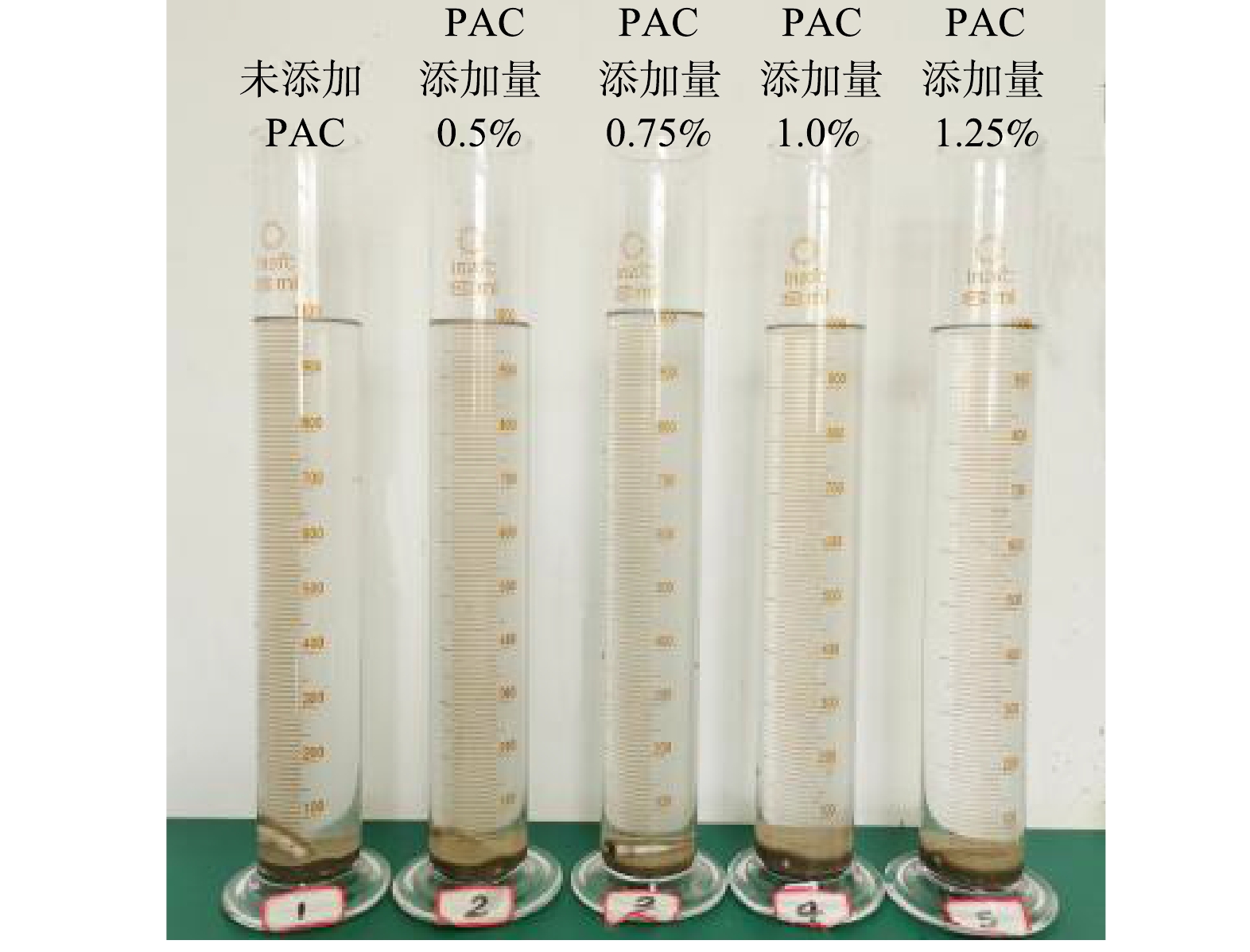

泥沙颗粒粒径过大或过小都会影响其与絮凝剂的反应,从而影响泥沙沉降的快慢。图2为颗粒粒径>74 μm泥沙颗粒在不同PAC投加量下絮凝沉降5 min时的效果。可以明显看出,絮凝剂的投加不对该粒径段的泥沙颗粒产生絮凝作用,颗粒依靠自身通过重力沉降即可完成快速泥水分离。因此,在投加絮凝剂时可以忽略粒径段的泥沙颗粒,避免药剂浪费。

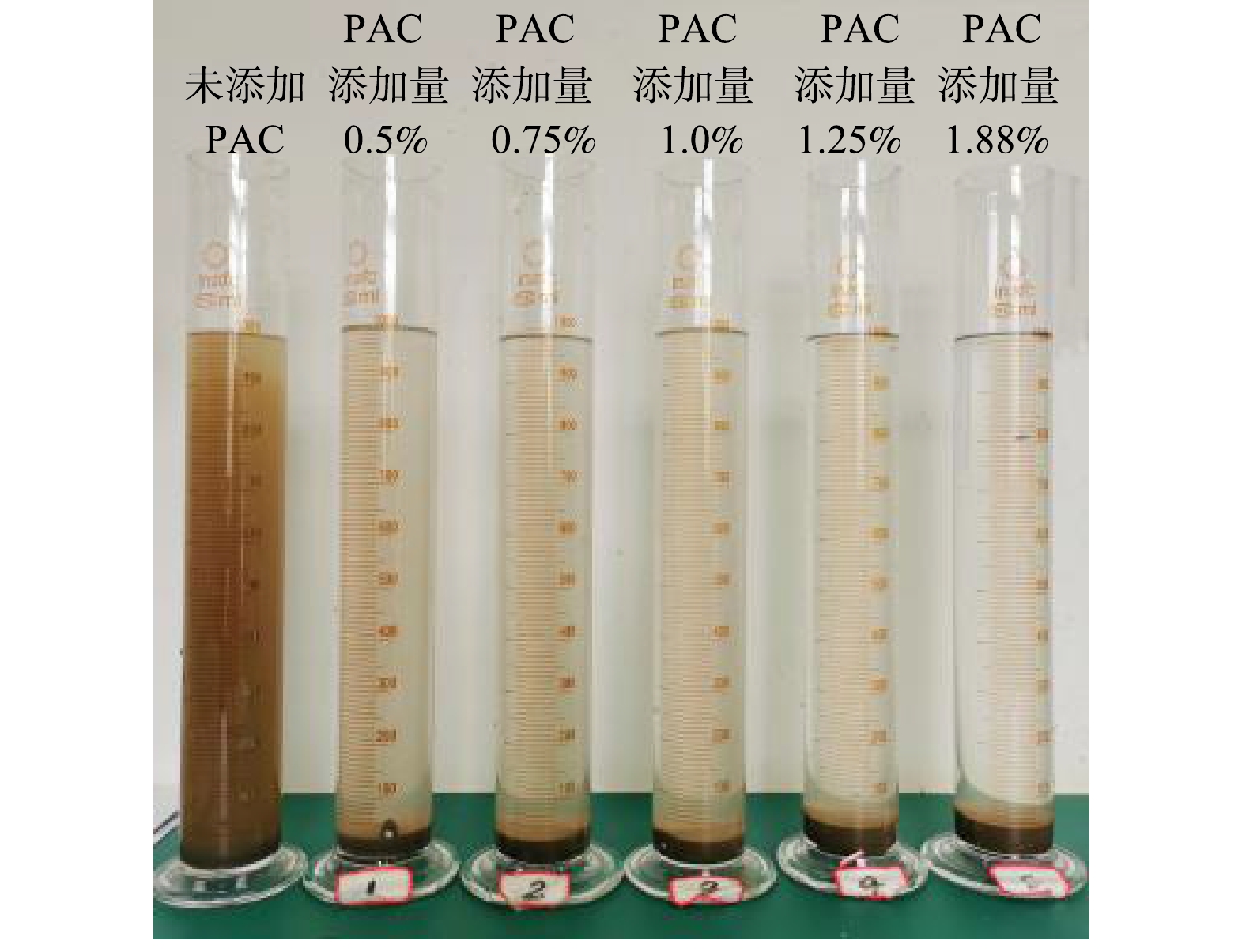

图3为颗粒粒径<74 μm泥沙在不同PAC投加量下絮凝沉降20 min时的效果。由图3可知,絮凝剂投加量为0.5%、0.75%、1.0%、1.25%和1.88%时的泥沙明显比未添加絮凝剂的泥沙沉降速度更快,上清液更清澈,有明显的泥水分界线。这说明絮凝剂能够与该粒径段发生絮凝作用,促使颗粒快速沉降,使泥水迅速分离,故粒径<74 μm的泥沙是本次研究的重点。

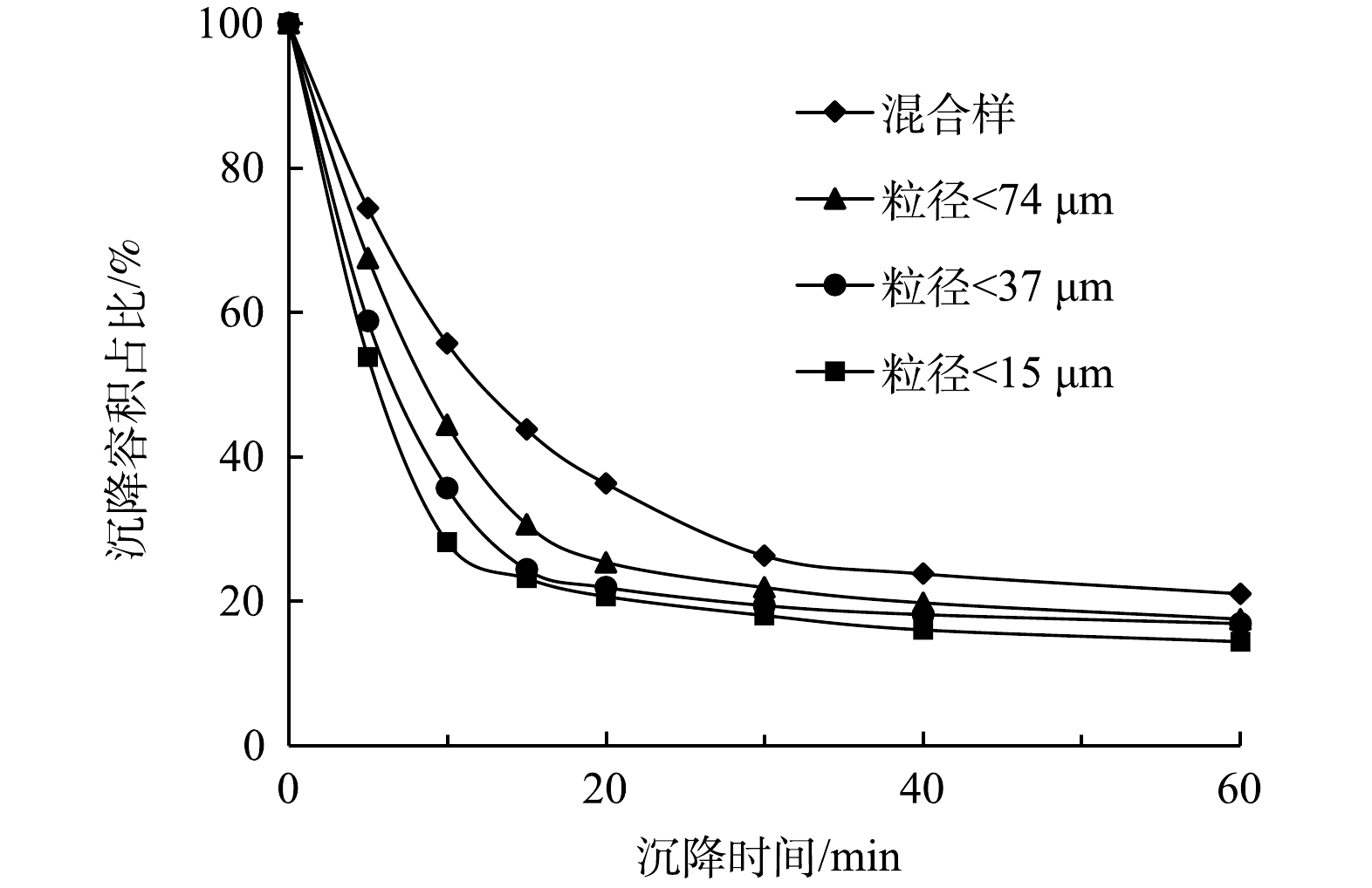

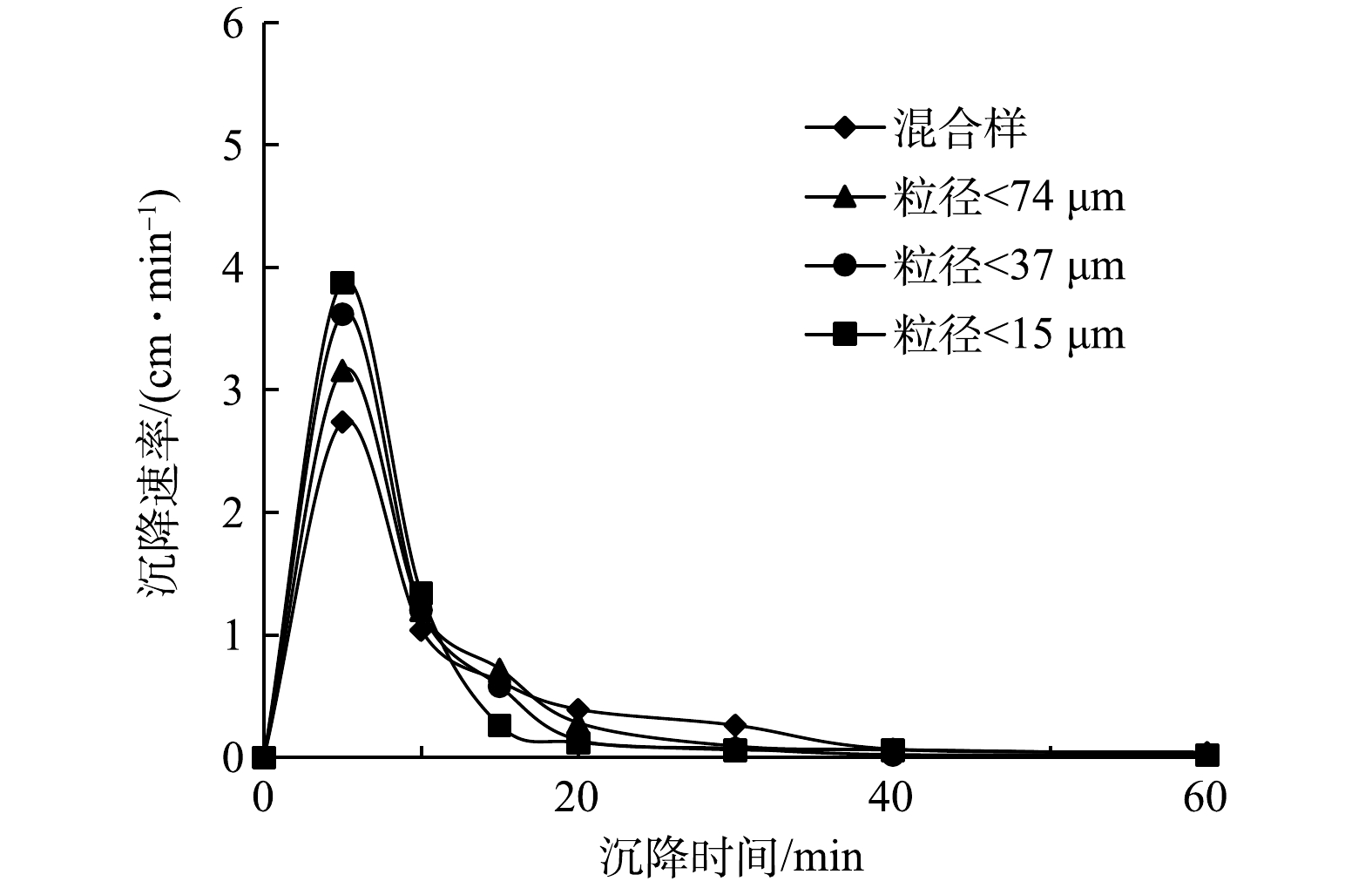

利用颗粒粒径段分组的方法,将泥沙颗粒细分为<74 μm、<37 μm和<15 μm 3种粒径段,取相同干土质量的泥沙配置成含水率为90%的泥沙,分别添加1.25%干基比的PAC后,与原泥 (混合粒径) 的絮凝沉降情况进行对比。图4和图5分别为沉降容积比随时间的变化和沉降速率随时间的变化曲线。可以看出:在沉降初期,沉降速率由快到慢的粒径段依次为<15 μm、<37 μm、<74 μm、混合样;沉降30 min后,沉积物容积比分别为18%、19.4%、21.9%、26.3%,<15 μm的泥沙颗粒率先达到压密点。这可能跟3种粒径段中所含有的粒径组成有关,<15 μm的粒径段中所有颗粒可能均发生了絮凝作用,絮凝效果最强,沉降速度也最快;<37 μm的粒径段中可能部分颗粒发生了絮凝作用,但与<74 μm的粒径段相比,<37 μm的粒径段中发生絮凝作用的颗粒则更多,絮凝效果更明显,沉降速度与<74 μm的粒径段相比也更快。因此,可以初步判定,絮凝临界粒径可能为15~37 μm。

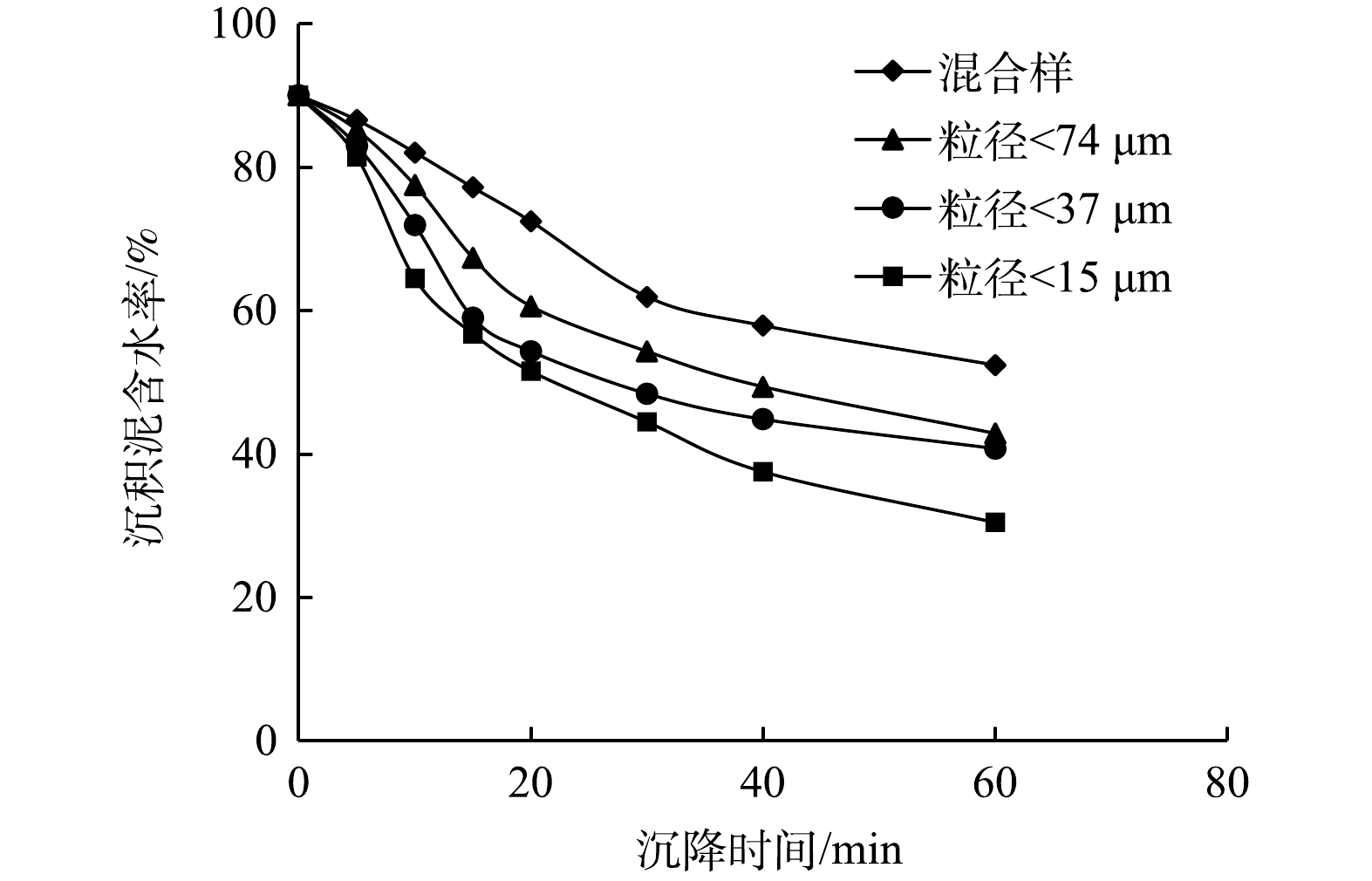

图6为不同粒径段沉积泥含水率随时间的变化曲线。可以看出,沉降20 min时,混合样、粒径<74 μm、粒径<37 μm和粒径<15 μm粒径段的沉积泥含水率由初始的90%分别降至72.41%、60.0%、54.29%、51.52%,其中颗粒粒径<15 μm时泥沙体积减少最多,说明细颗粒更容易在絮凝剂的作用下团聚吸附,更快凝聚成大颗粒而快速下沉,因而能够更早地达到压密点,进入稳定阶段。而其他3组中细颗粒物占比较小,在沉降过程中存在粗颗粒物的干扰,影响了泥沙的快速沉降。沉降结束时,混合样、粒径<74 μm、粒径<37 μm和粒径<15 μm粒径段的沉积泥体积分别减少了79%、82.5%、83%和85.6%。粒径<37μm的沉积泥含水率在开始阶段相较于粒径<74 μm在开始阶段下降得更快,而在60 min时相近。这可能和这2个粒径组中所含的可发生絮凝作用的细颗粒含量不同有关 (粒径<37 μm的粒径段中所含能发生絮凝作用的细颗粒含量高于粒径<74 μm的粒径段) 。这说明絮凝剂仅对该颗粒段中的一部分细颗粒产生了作用,而这部分细颗粒的占比会影响沉降过程中含水率的变化及最终的泥沙含水率。

-

絮凝调理只会对部分细颗粒产生作用,这部分细颗粒很大程度上决定了泥沙整体的沉降过程。而对于不同的水体和泥沙组成,细颗粒的定义范围也不相同,因此,要探究絮凝调理对泥沙沉降的影响,还需要确定絮凝能够作用的细颗粒粒径范围,探究含固率对不同粒径絮凝作用的影响,找到絮凝的临界粒径值,才能更好地理解沉降过程中颗粒的变化。

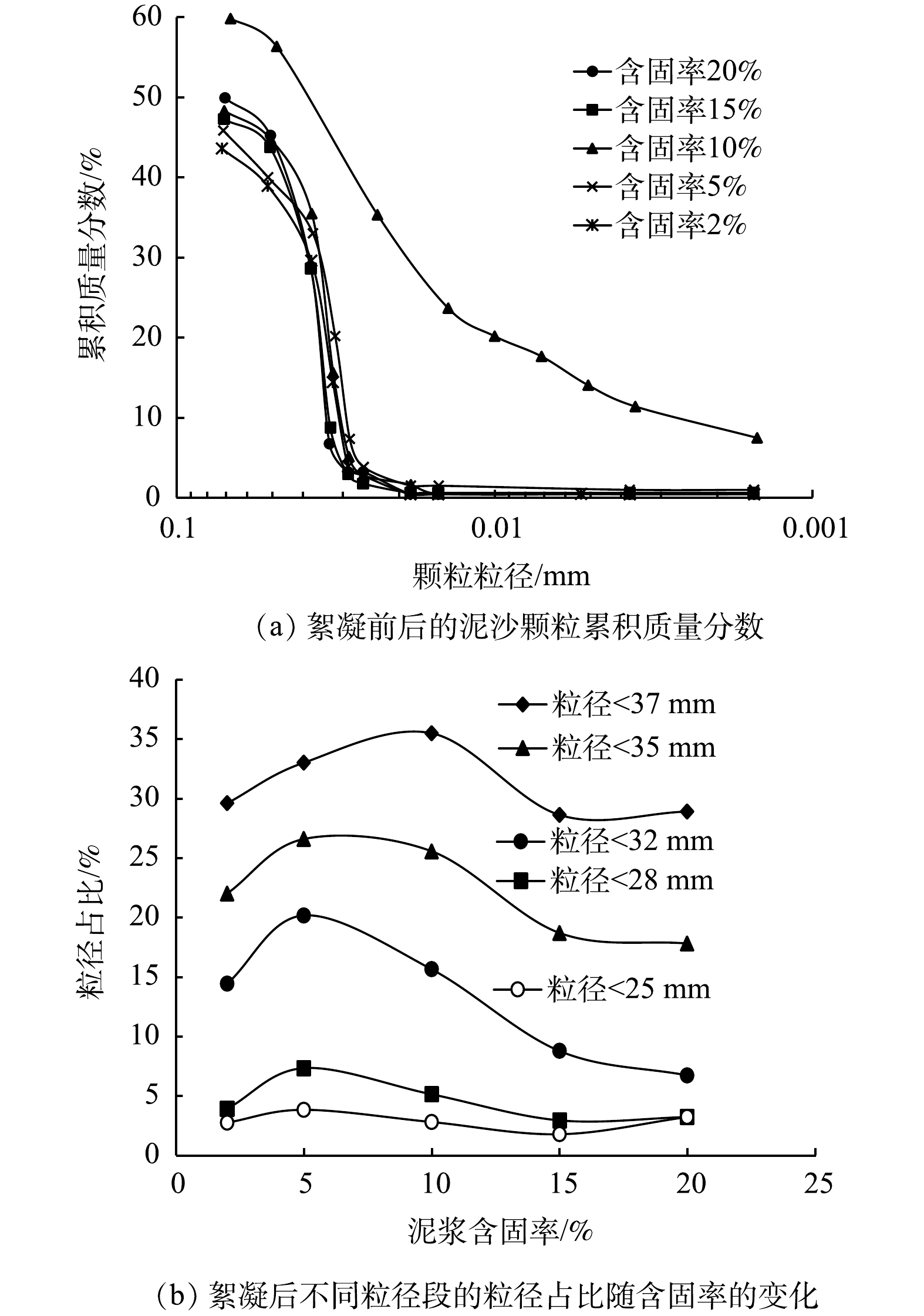

在实验过程中,本研究对絮凝调理后的泥沙絮团粒径进行颗粒粒径分析,并与未絮凝的原泥沙进行对比,结果如图7(a) 所示。可以看出,原泥沙的颗粒粒径分布范围较宽,体系多为分散系,而絮凝调理后泥沙中细颗粒含量明显减少。这是因为在未投加絮凝剂的沉降过程中,泥沙中的细颗粒大多呈悬浮状态,即使经过长时间的沉降,也仍有部分细颗粒悬浮在上清液中。在投加絮凝剂后,悬浮着的细颗粒脱稳团聚形成较大的絮团并逐渐下沉,因此,絮凝后泥沙细颗粒占比大大减少。添加适当的絮凝剂可有利于去除悬浮液中的细小颗粒,改善泥沙絮凝沉降效果,减少悬浮泥沙扩散。

絮凝后的泥沙中粒径占比随含固率的变化如图7(b) 所示。可以看出,泥沙颗粒粒径占比均呈随泥沙含固率的增大先增大后减小的趋势,且占比较高的泥沙含固率一般为5%~10%,表明在相同的PAC投加量下泥沙含固率为5%~10%时不利于泥沙颗粒之间的絮凝作用。累积质量分数差异较大的粒径段为28~32 μm,不同含固率泥沙在絮凝后,>32 μm的粒径占比仍较高,但<28 μm的粒径占比明显降低。

-

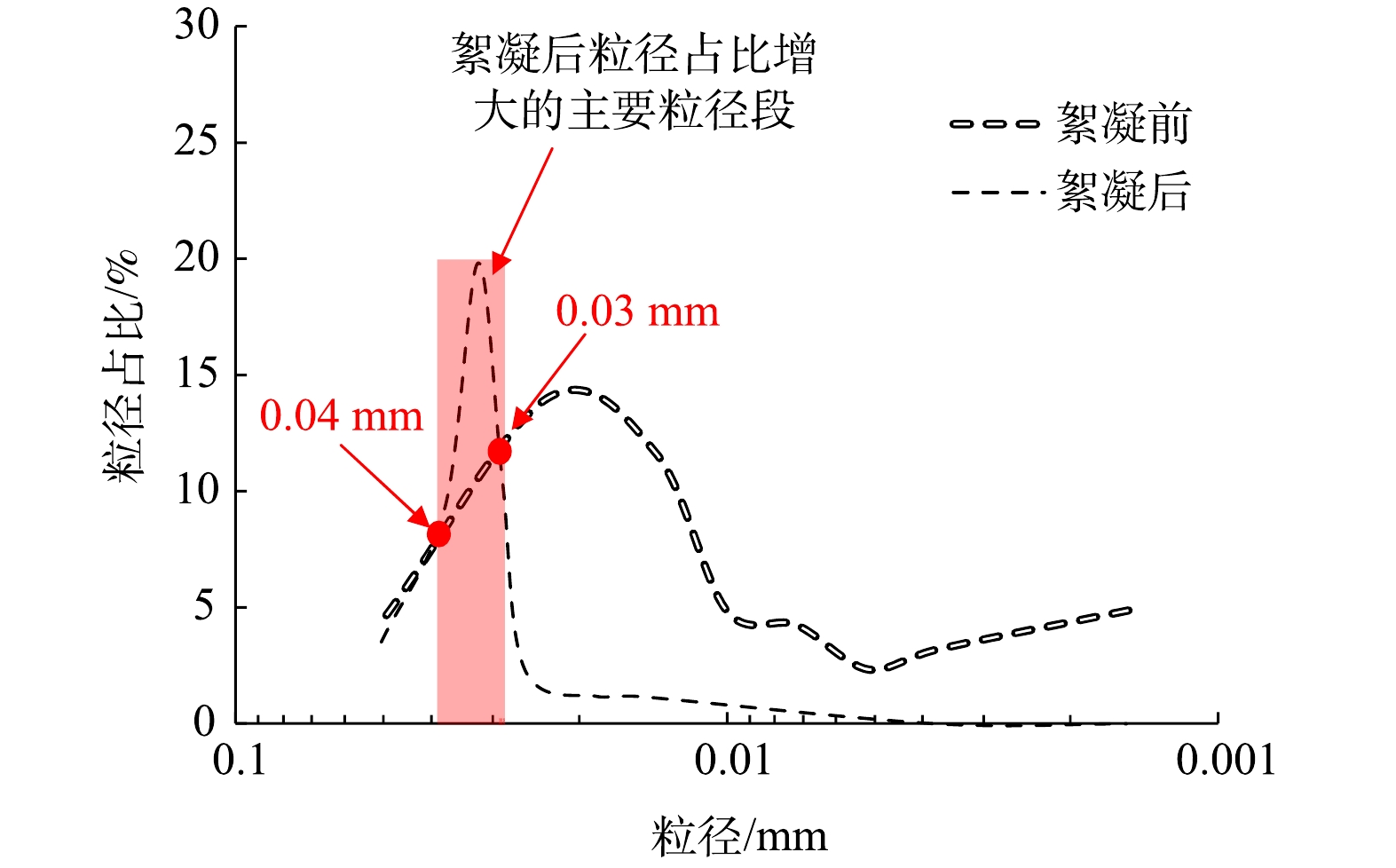

由图8可知,由不同含固率泥沙的颗粒粒径絮凝后,细颗粒黏结在一起成为絮团,使絮凝后的粒径分布发生了一定程度的变化。本研究以含固率10%的泥沙为例,探究絮凝前后主要粒径段分布的变化情况。由图8可以看出,絮凝前后的2条粒径段含量曲线相交于A (30 μm) 、B (40 μm) 两点,该2点的粒径占比在絮凝前后相等,分别为11.83%和8.21%。由图8还可以看出,粒径>30 μm的粒径段,絮凝前的占比>絮凝后的占比;30~40 μm的粒径段,絮凝后的占比>絮凝前占比。由此认为,处于絮凝临界粒径的颗粒经絮凝后主要分布在30~40 μm粒径段,导致该粒径段占比的大幅增加。

-

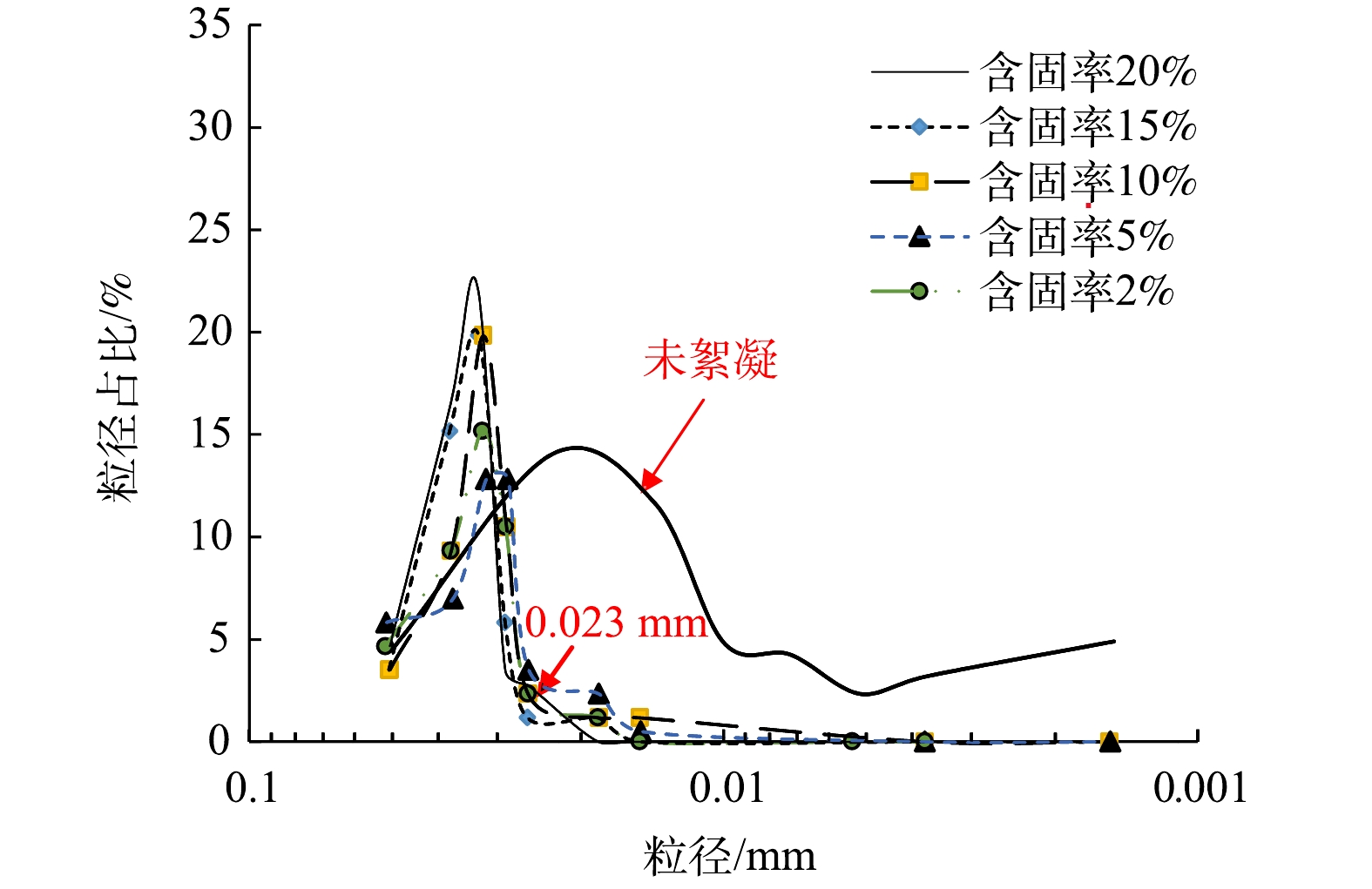

各粒组的占比可以具体地反映絮凝前后泥沙颗粒占比的变化,结果如图9所示。可以看出:未絮凝的原泥粒径峰值为23 μm,占比约为14%。投加絮凝剂后,可以明显看出,泥沙颗粒中粒径组成发生改变,细颗粒发生絮凝变成絮团;不同含固率的泥沙粒径占比峰值所对应的粒径均大于未絮凝泥沙,峰值由23 μm分别变为33 μm (含固率20%) 、32.8 μm (含固率15%) 、32.1 μm (含固率10%) 、31.6 μm (含固率5%) 和32.2 μm (含固率2%) ,峰值占比分别从14.00%变为22.17%、19.8%、19.8%、12.83%和15.16%;絮凝后不同含固率的泥沙颗粒分布曲线与未絮凝的泥沙颗粒分布曲线的右相交点均在30 μm左右,表明在絮凝后,粒径<30 μm的细颗粒含量明显减少,而粒径>30 μm的细颗粒含量明显增加。絮凝后不同含固率的泥沙中粒径分布发生较大变化的粒径段为28~30 μm。综上所述,本实验所采用的广州港环大虎岛公用航道泥沙的絮凝临界粒径应为28~30 μm,但不同工况会对泥沙絮凝临界粒径产生一定的影响。由此可知,粒径<30 μm的颗粒充分参与了絮凝作用,即30 μm为适宜的絮凝临界粒径。

-

1) 在不考虑该区域外部环境的影响下,30 μm为该区域泥沙的絮凝临界粒径。

2) 采用PAC作为絮凝剂时,对不同含固率的泥沙投加絮凝剂后,各粒径段的粒径占比随着泥沙含固率的升高先增加后减小的趋势,证明泥沙含固率在5%-10%时,不利于PAC对泥沙的絮凝作用。絮凝后泥沙中的絮团粒径为30~40 μm。

3) 在海洋工程建设过程中,疏浚物颗粒粒径<30 μm占比较大时,疏浚泥浆装舱过程中可采取絮凝调理后再予以倾倒处置,可以较好的改善细颗粒泥沙难沉降的问题,从而有效减轻海洋倾废活动对倾倒区生态环境的不利影响。

颗粒粒径和含固率对疏浚泥沙絮凝沉降的影响

Effect of particle size and solid content of dredged sediment on its flocculation settlement

-

摘要: 为保护海洋生态环境,合理利用海洋倾倒区,防止悬浮泥沙扩散,采用絮凝处理工艺,在不考虑外部环境的影响下,探讨颗粒粒径和含固率对疏浚泥沙的絮凝作用的影响;采用湿筛法对珠江口疏浚泥沙进行分组,将疏浚泥沙分为混合样、粒径>74 μm、粒径<74 μm、粒径<37 μm和粒径<15 μm的5个粒径段,研究不同粒径段和不同含固率泥沙在加入不同量聚合氯化铝 (PAC) 后,絮凝前后的粒径分布变化特征。结果表明:粒径>74 μm的泥沙颗粒不发生絮凝作用;向含固率为10%的泥沙中加入相同量的絮凝剂后,絮凝沉降速率由慢到快、沉积泥含水率由高到低、沉积泥体积由高到低的粒径段均依次为混合样、粒径<74 μm、粒径<37 μm和粒径<15 μm;对不同含固率的泥沙进行絮凝调理后,25~37 μm粒径段的粒径占比均呈现出随泥沙含固率的增大先增大后减小的趋势,当含固率为5%~10%时粒径占比最高,累积质量分数差异较大的粒径段出现在28~32 μm;对含固率为10%的泥沙进行絮凝处理后,<30 μm的粒径段,絮凝前的占比>絮凝后的占比;30~40 μm的粒径段,絮凝后的占比>絮凝前的占比;不同含固率的泥沙粒径占比峰值由23 μm分别变为33、32.8、32.1、31.6和32.2 μm,且粒径<30 μm的细颗粒含量明显减少,粒径>30 μm的细颗粒含量明显增加。综上所述,在不考虑外部环境的影响下,30 μm为该区域泥沙的絮凝临界粒径;泥沙含固率在5%~10%时,不利于PAC对泥沙的絮凝作用;絮凝后,泥沙絮团粒径为30~40 μm。本研究成果可为疏浚物海洋倾倒前环保处理技术提供关键参数和依据,并为泥沙的絮凝机理的进一步探索提供参考。Abstract: In order to protect the marine ecological environment, rationally utilize the marine dumping site and prevent the diffusion of suspended sediment, the flocculation process was adopted. The influence of particle size and solid content on the flocculation of dredged sediment was discussed without considering the influence of external environment. The dredged sediment in the Pearl River Estuary was divided into 5 particle size segments: mixed samples, particle >74 μm, particle size <74 μm, particle size <37 μm and particle size <15 μm. The variations of particle size distribution characteristics of dredged sediment with different particle size segments and different solid content were studied before and after flocculation with adding different amounts of polyaluminum chloride (PAC). The results show that the sediment with particle size >74 μm did not flocculate. When the same PAC dosage was added to the sediment with 10% solid content, according to the flocculation-sedimentation rate from slow to fast, the sediment water content from high to low, and the sediment volume from high to low, the order of particle size segments were following: mixed sample, particle size <74 μm, particle size <37 μm and particle size <15 μm. After flocculating and conditioning the sediment with different solid content, the particle size proportion of the 25~37 μm particle size segment firstly increased and then decreased with the increase of solid content. The particle size proportion of the 25~37 μm particle size segment was the highest when the solid content was 5%~10%, and the particle size segment with large difference in cumulative mass fraction occurred in 28~32 μm. After flocculating the sediment with solid content of 10%, the proportion of particle size segment <30 μm before flocculation was higher than that after flocculation, while the proportion of particle size segment 30~40 μm before flocculation was smaller than that after flocculation. The peak proportion value of particle size distrbution of sediment with different solid content changed from 23 μm to 33, 32.8, 32.1, 31.6 and 32.2 μm, respectively, the fine particle content in particle size segment <30 μm decreased significantly, while the fine particle content particle size segment >30 μm increased significantly. In conclusion, without considering the influence of external environment, 30 μm was the critical particle size of sediment flocculation in this area. The sediment solid content with 5%~10% was not conducive to PAC flocculation. After flocculation, the particle size of the sediment floc was 30~40 μm. The research results can provide key parameters and basis for environmental protection treatment of dredged materials before dumping in the ocean, and provide a reference for further exploration of sediment flocculation mechanism.

-

Key words:

- dredging sediment /

- flocculation settlement /

- critical particle size /

- solid content /

- ocean dumping

-

-

-

[1] 邢瑜, 杨天件, 廖岩, 等. 海洋疏浚物资源化利用的思考与建议[J]. 环境保护, 2022, 50(13): 50-53. doi: 10.14026/j.cnki.0253-9705.2022.13.015 [2] 宋爽, 王召伟, 韩建波, 等. 污染疏浚物处置方法国际研究与应用进展[J]. 海洋环境科学, 2021, 40(5): 805-812. doi: 10.13634/j.cnki.mes.2021.05.021 [3] 唐建华. 长江口及其邻近海域粘性细颗粒泥沙絮凝沉降特性研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2007. [4] 马林. 泥沙静水絮凝沉降规律研究[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022. [5] 陈庆强, 孟翊, 周菊珍, 等. 长江口细颗粒泥沙絮凝作用及其制约因素研究[J]. 海洋工程, 2005, 23(1): 74-80. doi: 10.3969/j.issn.1005-9865.2005.01.012 [6] ADAMSON A W. Physical Chemistry of Surface[M]. New York: Academic Press, 1976. [7] 唐建华, 何青, 王元叶, 等. 长江口浑浊带絮凝体特性[J]. 泥沙研究, 2008(2): 27-33. doi: 10.3321/j.issn:0468-155X.2008.02.005 [8] 黄建维. 粘性泥沙在静水中沉降特性的试验研究[J]. 泥沙研究, 1981(2): 30-39. doi: 10.16239/j.cnki.0468-155x.1983.02.010 [9] 张志忠. 长江口细颗粒泥沙基本特性研究[J]. 泥沙研究, 1996(1): 67-73. doi: 10.16239/j.cnki.0468-155x.1996.01.008 [10] 关许为, 陈英祖, 杜心慧. 长江口絮凝机理的试样研究[J]. 水利学报, 1996(6): 70-74. doi: 10.3321/j.issn:0559-9350.1996.06.011 [11] 金鹰, 王义刚, 李宇. 长江口粘性细颗粒泥沙絮凝试验研究[J]. 河海大学学报, 2002, 30(3): 61-63. [12] 张德茹, 梁志勇. 不均匀细颗粒泥沙粒径对絮凝的影响试验研究[J]. 水利水运科学研究, 1994, 22(Z1): 11-17. [13] 何芳娇. 三峡水库细颗粒泥沙沉降特性及絮凝机理研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2016. [14] 蒋国俊, 姚炎明, 唐子文. 长江口细颗粒泥沙絮凝沉降影响因素分析[J]. 海洋学报(中文版), 2002, 24(4): 51-57. [15] 王乾佑. AlCl3和FeCl3对高有机物含量细颗粒泥沙絮凝沉降特性影响研究[J]. 现代商贸工业, 2010, 22(16): 353-354. doi: 10.3969/j.issn.1672-3198.2010.16.219 [16] 万远扬, 吴华林, 顾峰峰. 长江口细颗粒泥沙沉降速度室内试验研究[J]. 人民长江, 2014, 45(1): 98-101. doi: 10.3969/j.issn.1001-4179.2014.01.025 [17] 钱宁, 万兆惠. 泥沙运动力学[M]. 北京: 科学出版社, 1983. [18] 郑怀礼, 高亚丽, 蔡璐微, 等. 聚合氯化铝混凝剂研究与发展状况[J]. 无机盐工业, 2015, 47(2): 1-5. -

下载:

下载: