-

随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的提高,轨道交通迎来了跨越式的发展,选择乘坐地铁的人数也随之增加,地铁目前已成为人们日常出行最常用的交通工具之一[1]。然而,随着地铁越来越普及,地铁站及地铁车厢中空气质量问题逐渐凸显出来,人们越来越注重地铁车厢环境的健康效应。

在地铁站及车厢中,常见的空气污染物主要有颗粒物(particulate matter,PM)、挥发性有机化合物(volatile organic compounds, VOCs)和细菌等[2]。其中VOCs是车厢内具有代表性的污染性气体,其来源广泛,成分复杂。大多数VOCs有令人不适的气味且会危害健康,对人体健康影响较大[3]。世界卫生组织(WHO)对VOCs的定义是指在熔点低于室温而沸点在50~260 ℃之间的挥发性有机化合物的总称[4],包括烷烃类、烯烃类、芳烃类、醛类、醇类、酯类、酮类等[5]。根据WHO报道,VOCs中具有使人致癌的物质,例如三氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯等[6],这些物质会使人患呼吸道疾病[7]、神经系统障碍和诱发白血病[8],甚至会致人死亡。

地铁站作为一种特殊的建筑,结构紧凑,通风性能差,污染物容易积聚[9]。许多研究[10-12]表明,地铁内的VOCs质量浓度有超标的现象。JI等[13]研究发现,南京地铁站内TVOCs的质量浓度为1 027.6~1 801.8 μg·m−3,超过国家标准限值。ZHANG等[14]测定了上海5个地铁站站台层的苯、甲苯、乙苯和二甲苯质量浓度值分别为(10.3±2.1)、(38.7±9.0)、(19.4±10.1)和(30.0±11.1) μg·m−3。PARK等[15]发现,韩国首尔地铁站甲醛污染水平为(15.4±7.2) μg·m−3,TVOCs污染水平为(169.5±55.6) μg·m−3。地铁内污染物质量浓度较高,会对人群健康造成影响[16-18]。NYSTRÖM等[19]通过对20名工作在地铁站的志愿者健康监测发现,地铁站内的VOCs污染会对人体呼吸道产生潜在影响。地铁车厢相对于地铁站而言环境更为密闭,车厢内部主要通过通风系统来对空气品质量进行调节[20]。FENG等[21]发现上海3条线路的地铁车厢VOCs污染水平为23.8~90.9 μg·m−3。CHEN等[22]对中国台湾北部地铁车厢TVOCs进行测定,冬季体积分数为6.4×10−8,夏季体积分数为7.38×10−7。GONG等[23]研究发现,列车内VOCs体积分数对人体的暴露水平为8.5×10−6~4.8×10−5,会对人群造成轻度致癌风险。

地铁站及车厢内VOCs来源一般分为内部来源和外界来源。内部来源通常有站内及车厢内的部分设施[24]和人员散发[25]。设施通过黏合剂材料和装饰材料挥发产生VOCs [26]。李人哲等[27]对轨道客车司机室内的VOCs进行溯源发现,内饰板散发的苯甲醛质量浓度为27.49 μg·m−3,对车内VOCs的来源贡献最大。已有研究[28]表明,人员散发对室内的VOCs质量浓度的贡献率约为40%。高峰期时随着人员的增多,VOCs的质量浓度也会增加[29]。GONG等[23]发现,车厢乘客数量从40人增加到200人,丙酮和丙烯醛的质量浓度从7.71 μg·m−3增至26.28 μg·m−3。外部来源主要由人员流动[30]和通风系统换气引起[31]。人员行走时,VOCs随空气流动扩散,造成其他地方污染增加。通风管理不当使外界高质量浓度VOCs进入地铁站或车厢内,也会导致VOCs污染水平升高[32]。由此可见,地铁车厢内VOCs质量浓度受许多因素综合影响[33],故对地铁站及车厢内VOCs进行系统研究至关重要。但目前对VOCs种类、来源及影响因素并未进行全方面的报道较少。

本研究针对成都地铁部分线路和站点,通过采样泵和Tenax-TA采样管进行现场采样,用GC-MS分析地铁站台及车厢中VOCs的主要种类,探究人员密集程度与车厢内VOCs质量浓度的关系,分析通风系统对车厢内VOCs质量浓度的影响,探索地铁站内站厅层和站台层VOCs的空间分布变化并确定地铁站及车厢内VOCs的种类和影响因素,旨在为相关部门制定地铁系统VOCs污染防治相关政策提供数据支撑,从而有效控制地铁站以及车厢内VOCs质量浓度、降低乘客健康风险。

-

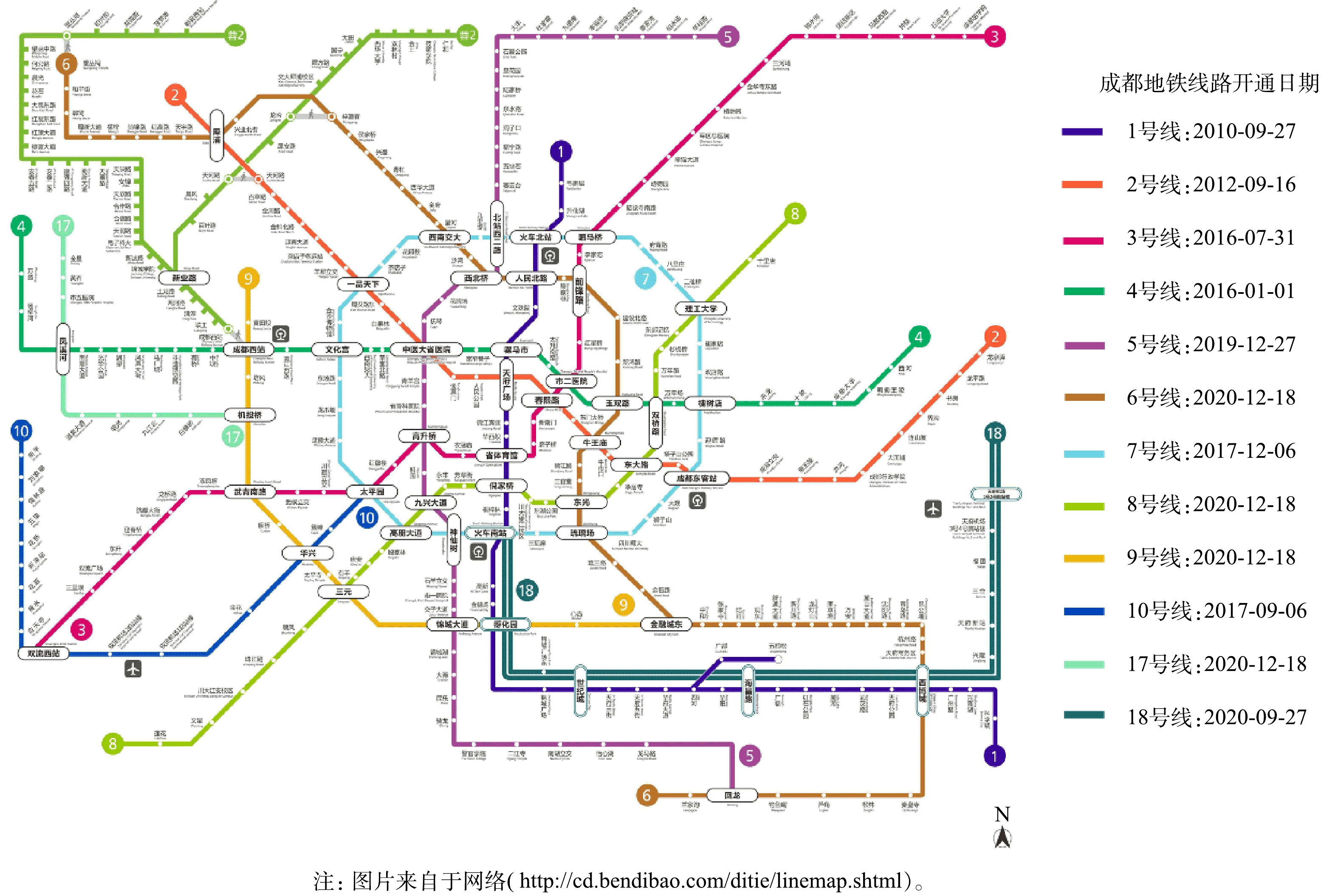

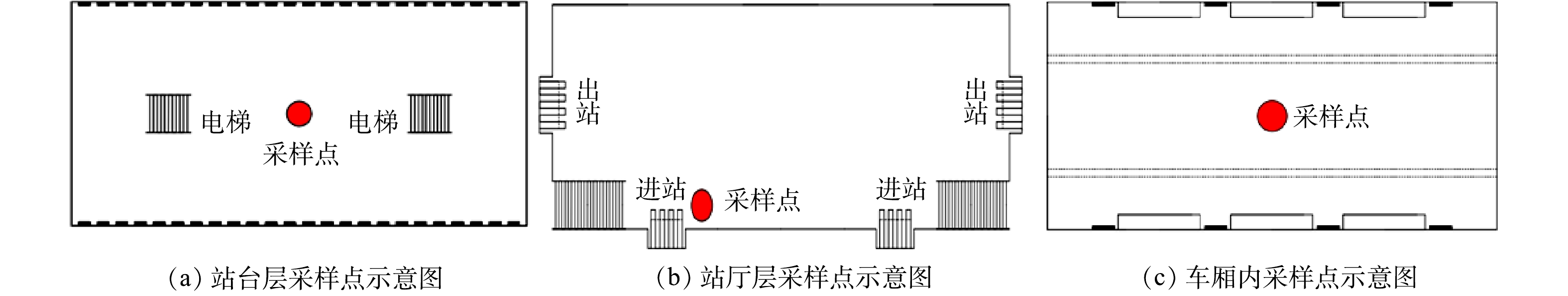

为探究地铁站及车厢内的VOCs的具体种类及质量浓度,本研究按照成都地铁开通的时间顺序选取具有代表性的5条线路(开通日期依次为2010-09-27(1号线)、2016-01-01(4号线)、2017-12-06(7号线)、2020-09-27(18号线)和2020-12-18(6号线))进行采样(表1)。地铁车厢采样时刻包含高峰期(17:00—19:00)和非高峰期时段(14:00—16:00),地铁车厢通风口采样时间均在非高峰期时段进行,且同步采样地铁车厢内空气。地铁车站的采样在非高峰期时段的站厅层以及站台层进行。所采样的站点均在7号线上,包含换乘站太平园站(3、7、10号线换乘)和西南交大站(6、7号线换乘)以及非换乘站八里庄站、槐树店站和九里堤站(表2)。 成都地铁线路图及开通日期见图1,地铁站示意图及站内采样点如图2所示。

-

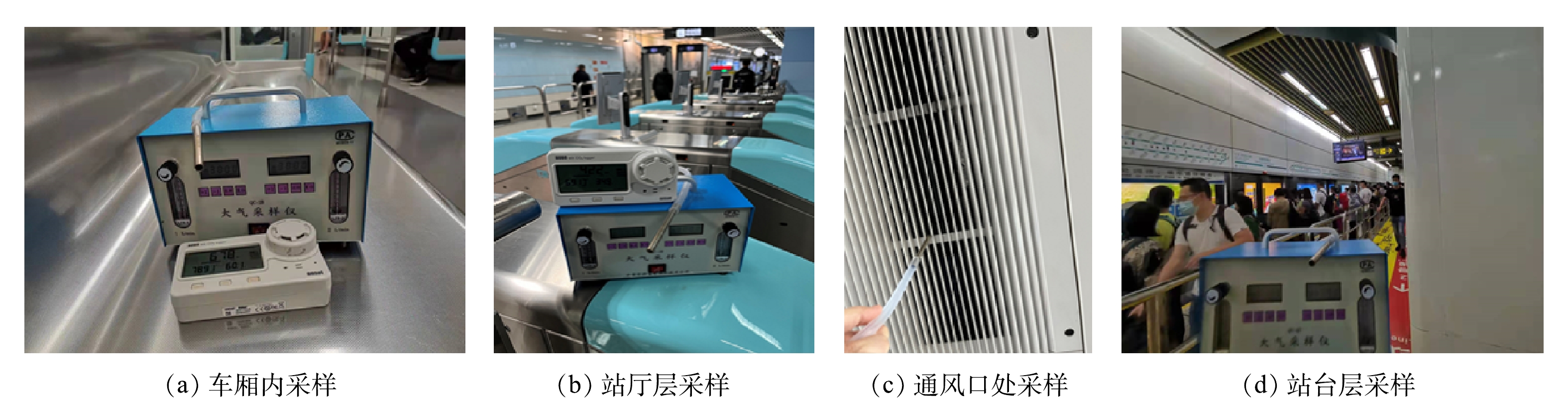

现场采集地铁站台以及车厢内的VOCs样品,所用采样装置包括采样导管、填充柱采样管(TENAX-TA 采样管,MARKS 英国)、恒流气体采样器(QC-2B 型,北京劳动保护研究所)以及CO2监测仪(HOBO MX1102A,美国)。采样导管由低吸附的聚四氟乙烯制成,出气口与填充柱采样管及恒流气体采样器相连。

-

2021年9—11月,对成都地铁站进行50余次采样。采集样品前,先开启采样泵运行约30 s,流量设为0.3 L·min−1,确保采样导管中的非舱内气体排出,气体排出完毕,开始正式采样。使用 TENAX-TA 采样管采集空气中的 VOCs 组分,采样流速为0.3 L·min−1,采样时间为30 min,采样量为9 L。采样位置参照《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)[34]中的相关要求。在车厢内采样时,采样点固定在车厢中部呼吸区区域(离地面约1 ~1.5 m高度处);在车厢内通风口采样时,将采样点设置在通风口处;在站厅层采样时,采样点位于检票口处,高度约1~1.5 m处;在站台层采样时,采样点位于站台两侧的屏蔽门中间处,高度约1 m。仪器及现场采样位置见图3。每次测试使用2根未采样的TENAX-TA采样管作为空白样,以减少采样管本身的影响和分析过程中造成的样品污染。

-

采用热脱附仪将TENAX-TA采样管吸附的VOCs脱离出来,再用GC-MS对物质进行分离和识别。热脱附分为2个阶段。在第1阶段,初始温度为40 ℃,保持3 min,此后,在8 min内,将温度升至160 ℃后保持2 min。在第2阶段,继续升温至240 ℃,并保持4 min。热脱附过程使用的载气为氮气,流量为55 mL·min−1。色谱仪被用来分离不同种类的物质,质谱仪以2.5 Hz的频率扫描整个范围,将所得光谱与原子发射光谱对比,来确认所测化合物的种类。

采用外部标线法对VOCs进行定量分析,向管中注入VOCs混合标准溶液,来制作标准曲线,对于苯、乙苯、甲苯、对/间二甲苯、乙酸乙酯、苯乙烯、邻二甲苯和十一烷8种物质使用标准溶液进行定量,其他VOCs使用甲苯标线进行定量。

为确保本实验结果的可重复性,随机选取2条线路进行平行样采样,平行样的采样结果表明平均相对标准偏差(RSD)小于14%,证实本实验具有较好的重复性。

-

为保证数据的有效性,需要对检测出的原始数据进行处理。从数据中删去出峰时间小于7 min的物质,选出匹配度大于75%的物质进行定量分析。计算方法见式(1)。

式中:R(x)为检出率;F(x)时有机物被检出次数;N为检测总次数。

-

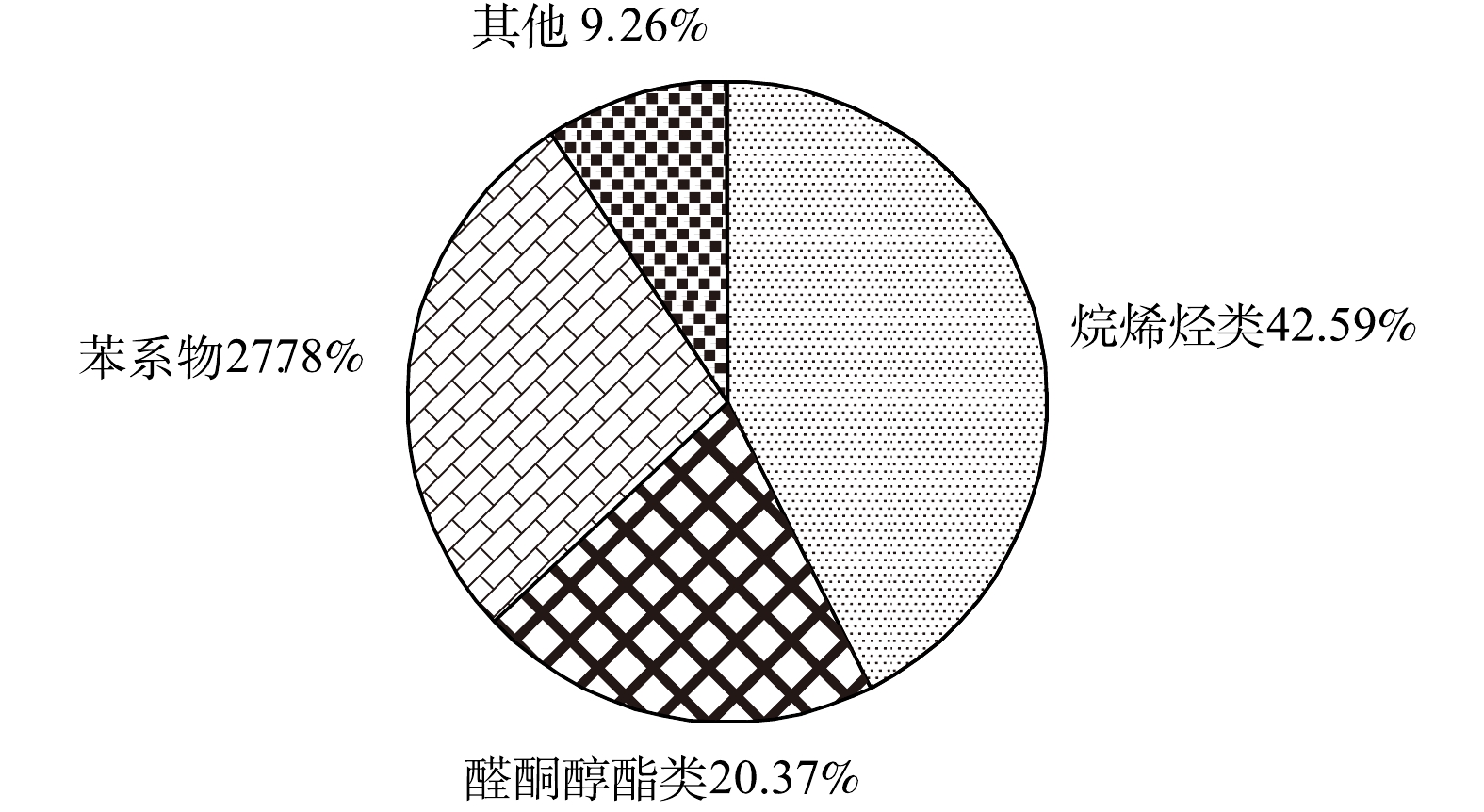

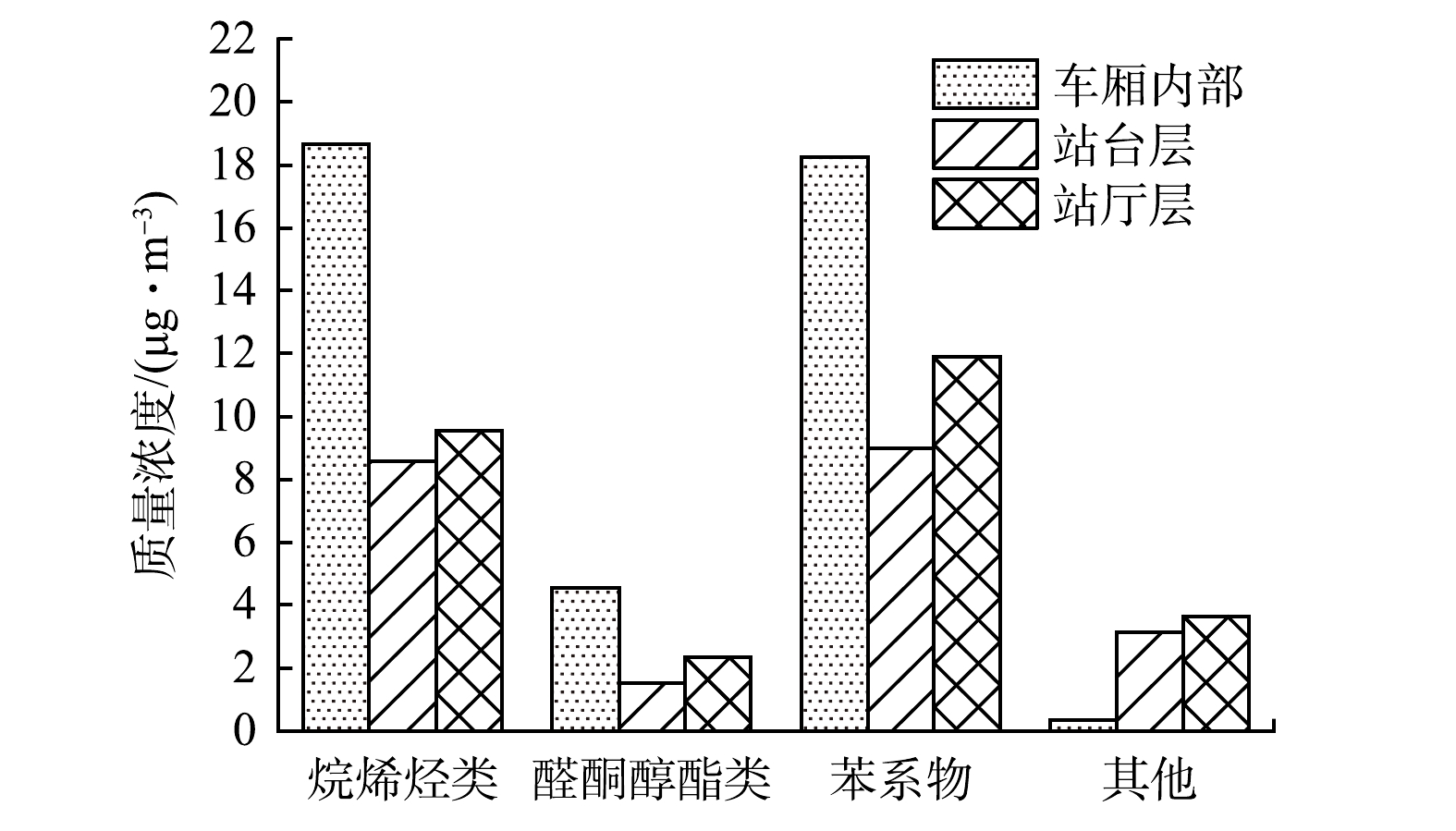

本研究所测到的VOCs种类约为135种。根据式(1)计算出各个物质的检出率并由此确定VOCs种类(大约为54种)。根据化学官能团分类方法,检出地铁站台及车厢空气中存在烷烯烃类、苯系物、醛酮醇酯类和包含乙酸、癸酸等有机酸类物质的其他种类(图4)。其中检出种类最多的是烷烯烃类物质,占总VOCs种类的42.59%,其次是具有毒性的苯系物,占比为27.78%,剩余2类物质占比分别为20.37%和9.26%。图5展示出检出率为80%以上的物质,平均有20种。苯系物的检出率极高,其中检出率高达100%的苯乙烯、对二甲苯,均为对人体容易产生危害的苯系物。环己酮[35]、乙酸乙酯[36]是具有特殊气味的物质,容易对乘客乘车舒适性产生影响。图6反映了7号线的车厢内部、7号线九里堤站站台层和站厅层VOCs种类的对比情况。可以明显看出,车厢内部的烷烯烃、苯系物、醛酮醇脂类物质均高于站台层和站厅层。这可能是由于乘客在车厢内停留时间要高于在车站停留时间且车厢内设施与站台地铁站不同导致的。

-

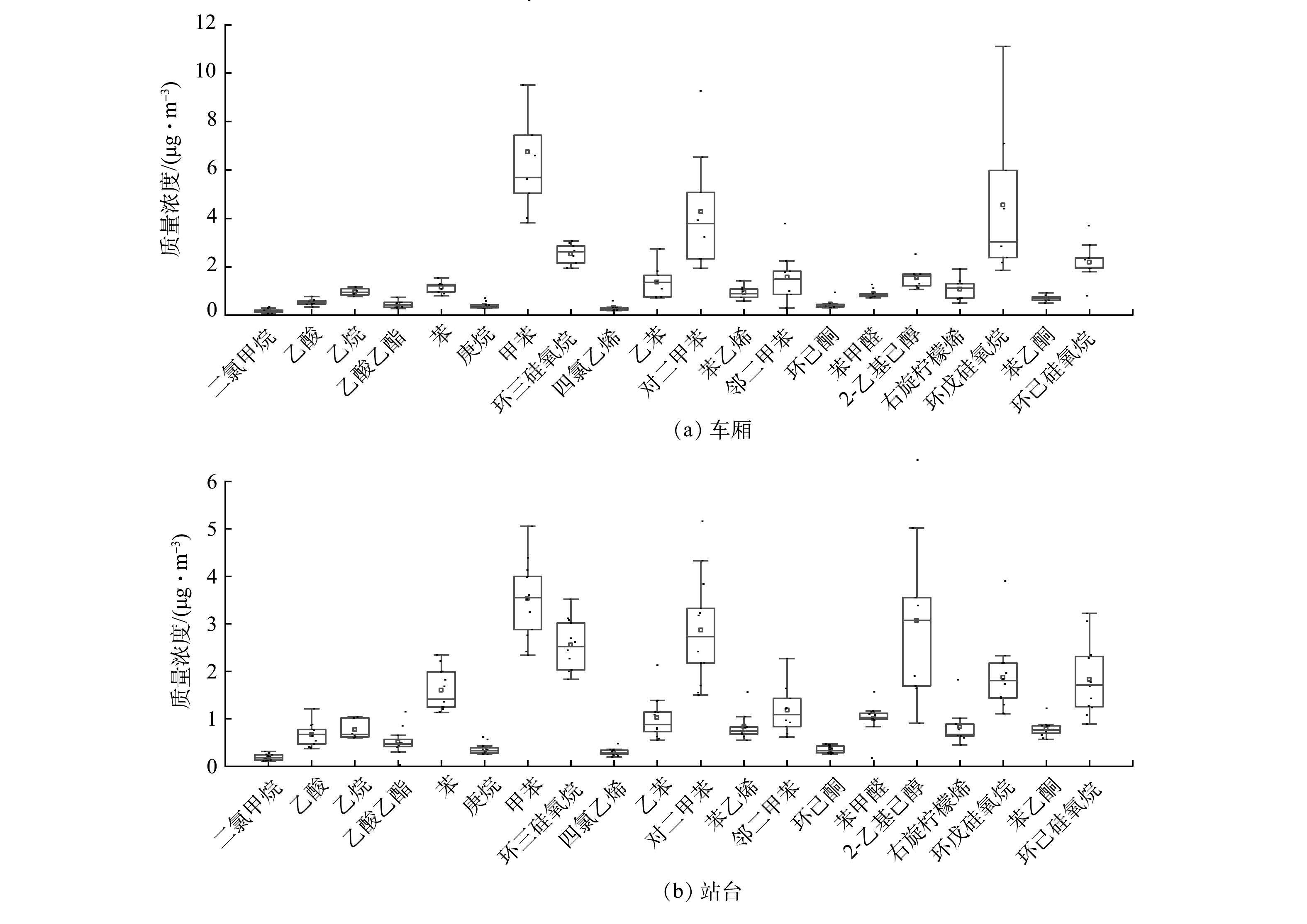

图7为车厢以及站台所得样品中检出率较高的20种物质的质量浓度分布图。由质量浓度检测结果可以看出,大部分物质质量浓度的分布范围比较集中。车厢内环戊硅氧烷的质量浓度最高,为11.104 μg·m−3;其次为甲苯,质量浓度为9.518 μg·m−3;最小的为二氯甲烷,质量浓度为0.011 μg·m−3。站台内质量浓度最高的为甲苯,质量浓度为5.064 μg·m−3;其次为2-乙基己醇,质量浓度为2.537 μg·m−3;最小的为二氯甲烷,质量浓度为0.085 μg·m−3。环戊硅氧烷一般来源于化妆品和护肤品中[37]。甲苯来源较为复杂,除了来源于油漆、黏合剂,还有一部分来源于乘客[25],故质量浓度分布较大。由于二氯甲烷来源较为单一,只存在于油漆、涂料之中[33,38],故质量浓度最少。除此之外,不同物质之间的平均质量浓度相差较大,苯系物平均质量浓度均较其他种类高。来源和散发强度不同都会导致平均质量浓度存在较大差异。CHAN等[39]得到广州地铁车厢内VOCs质量浓度为60.5 μg·m−3,其污染程度高于成都地铁。DO等[40]对比利时地铁车厢的研究发现,VOCs质量浓度为33 μg·m−3,这与本研究结果基本一致。李丽[41]得出上海地铁站台内VOCs质量浓度为(188±3.0) μg·m−3, HWANG等[42]分析了韩国地铁站台VOCs,测得VOCs质量浓度为(119.7±79.5) μg·m−3,高于本研究辨析出的成都地铁中VOCs各种污染物质量浓度之和。这可能是因为上海和韩国乘坐地铁人流量高导致的。通过将实测数据与国内外关于室内或乘用车VOCs质量浓度限制的相关标准进行对比(表3),可以得出成都地铁VOCs质量浓度低于相关标准,说明成都地铁VOCs污染程度较轻。这可能是由于地铁系统采用机械通风,通风量通常比住宅及乘用车大得多,对污染物的稀释倍数较高所致。

-

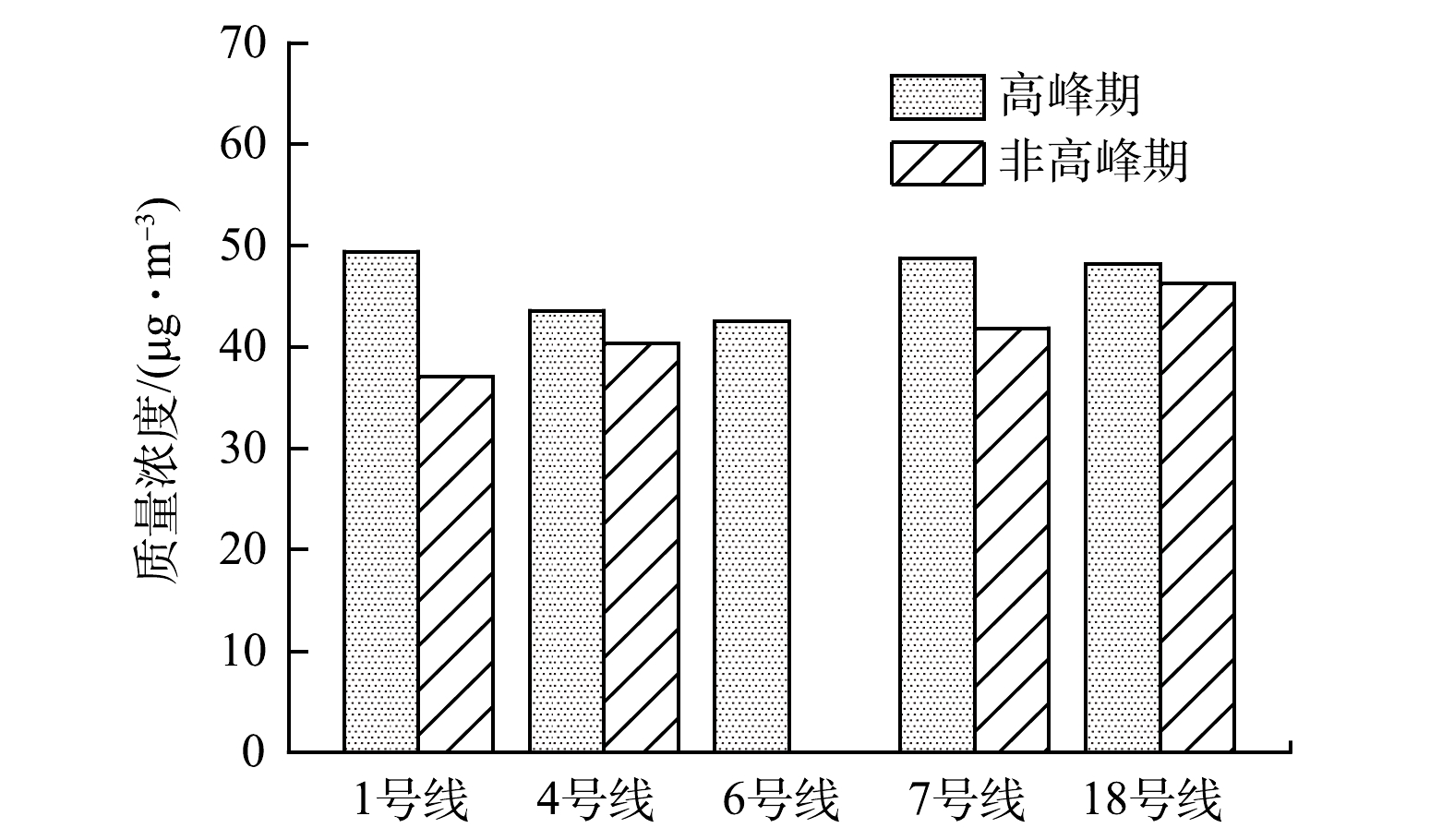

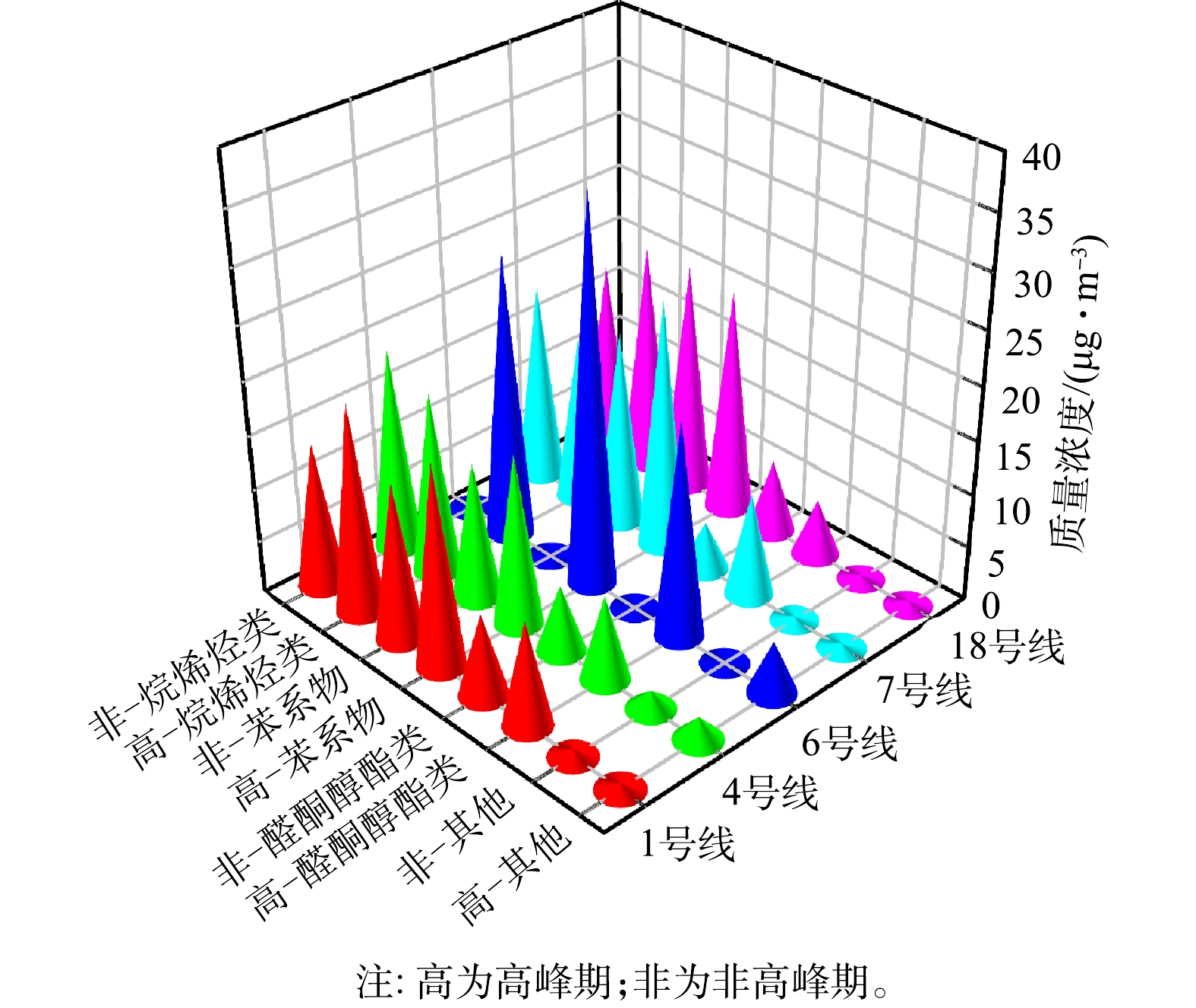

1)地铁车厢内不同时段对VOCs质量浓度的影响。不同路线车厢内部VOCs在不同时段的质量浓度对比结果如图8所示。由于6号线高峰期采样前采样管密封不严密,造成样品污染,故剔除了这一数据。除此之外,高峰期的VOCs质量浓度均略高于非高峰期。各种类VOCs对比结果如图9所示。高峰期的醛酮醇酯类物质质量浓度较高,原因在于乙酸正丁酯、壬醛等物质质量浓度较高。根据已有研究,乙酸正丁酯一般用于涂料之中[44],壬醛多为人体散发成分之一[25],丙酮也可以通过人体新陈代谢过程中排出[45]。在高峰期,车厢内人员密集,温度有升高的趋势[46],即源数量增多且由于升温导致散发加强,故会造成高峰期时段VOCs质量浓度高。刘冰玉[29]的研究表明了车厢内VOCs质量浓度在人员拥挤情况下会存在超标现象。LI等[47]研究发现,苯和二甲苯在高峰期时质量浓度分别为(12.2±5.0) μg·m−3和(3.5±2.0) μg·m−3,非高峰期分别为(11.9±6.0) μg·m−3和(2.8±1.3) μg·m−3,同样说明了高峰期质量浓度要大于非高峰期。

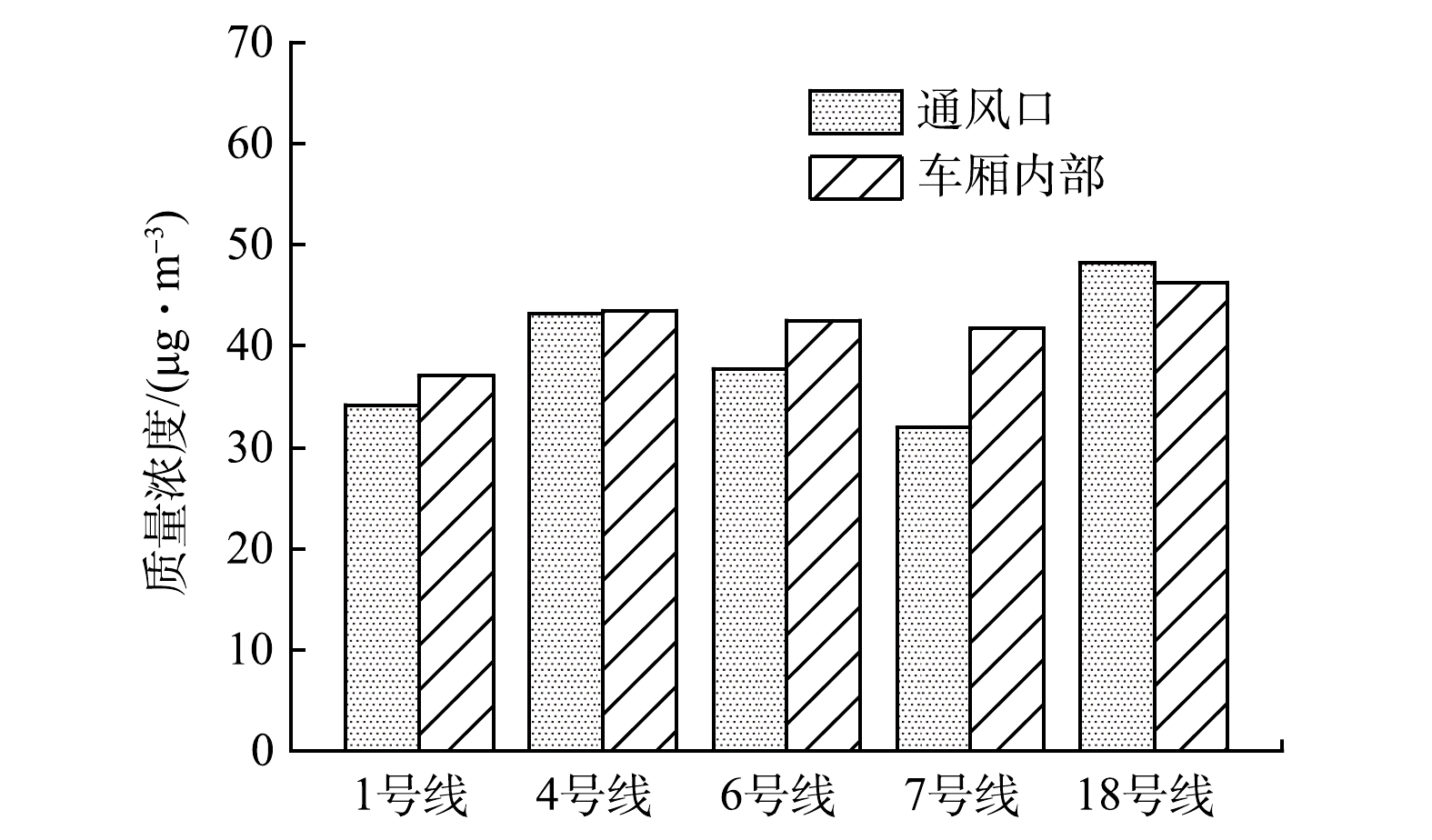

2)车厢内部通风系统对VOCs质量浓度的影响。地铁车厢内的通风系统对车厢内VOCs的消除具有积极作用。除18号线之外,其余线路车厢内的通风系统送入车厢内部的VOCs质量浓度均低于同一时刻车厢内部(图10)。地铁通风系统对于VOCs的去除率可以达到18号线的相反结果。这可能是因为这条线路开通时间较晚,部分车厢内部座椅设施为软座,材料为人造革、蒙面纺织物,并没有使用与其他线路相同的塑料座椅,使得车厢内部的VOCs源减少。除此之外,18号线自天府机场站—三岔站行驶路线由地下变为地上,自三岔站—兴隆站由地上变为地下,地铁在经过地上路段停靠站台时开关屏蔽门,使得车厢内污染物质量浓度不仅受隧道内空气的影响外,还受到大气污染的影响。FENG等[21]研究表明地面的车厢VOCs质量浓度高于地下轨道车厢内的质量浓度。GONG等[48]研究也表明地下路段所测得的VOCs质量浓度要低于地上路段30%~40%。因此,18号线通风系统中VOCs质量浓度受到大气影响较大,在采样时段的通风口处污染物质量浓度略大于车厢内部。

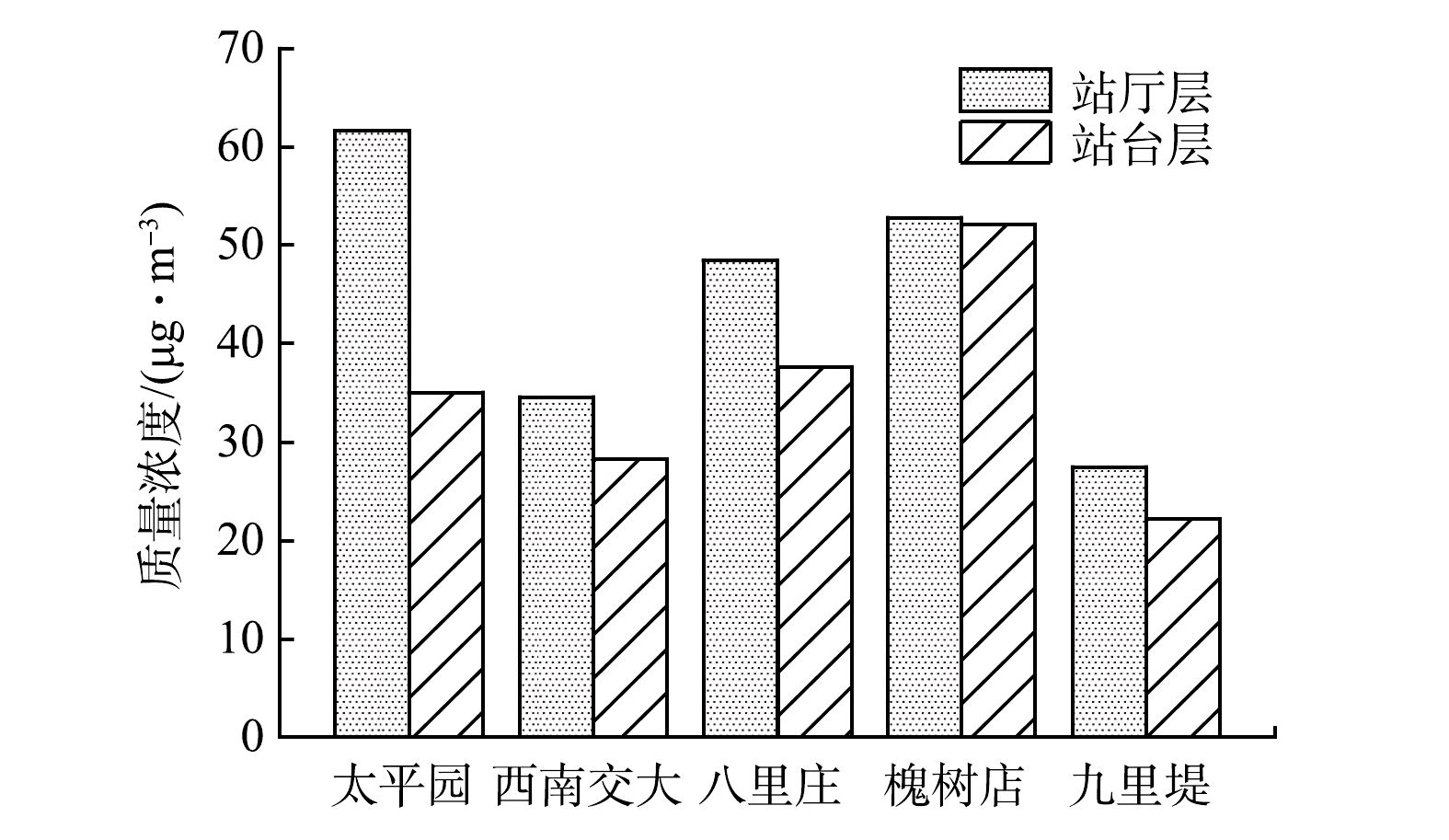

3)站厅层和站台层的VOCs质量浓度的对比。由图11可以看出,乘客刷卡的站厅层的VOCs质量浓度要高于站台层。由于站厅层设施较站台层更多,且站厅层与大气相连通,易受到大气中VOCs质量浓度影响[49]。同时站厅层除了刷卡进站的乘客,还有相当大一部分是换乘的乘客,人员流动性比站台层更大一些,使得人员散发VOCs质量浓度增加,造成站厅层的VOCs质量浓度要高于站台层。太平园站VOCs质量浓度较高,这可能是由于太平园站为3、7、10号线3条线路换乘站,其站厅层相对其他站点的人员流动程度更大所导致的。而李丽[41]的研究与本研究结果相反,站台质量浓度(188±3.0) μg·m−3要高于站厅质量浓度(155±2.0) μg·m−3。这可能是由于上海站台层一般处于地下2~3层,人流量密度大,新风量有限,不足以稀释VOCs质量浓度,因而会造成站台质量浓度高于站厅质量浓度。

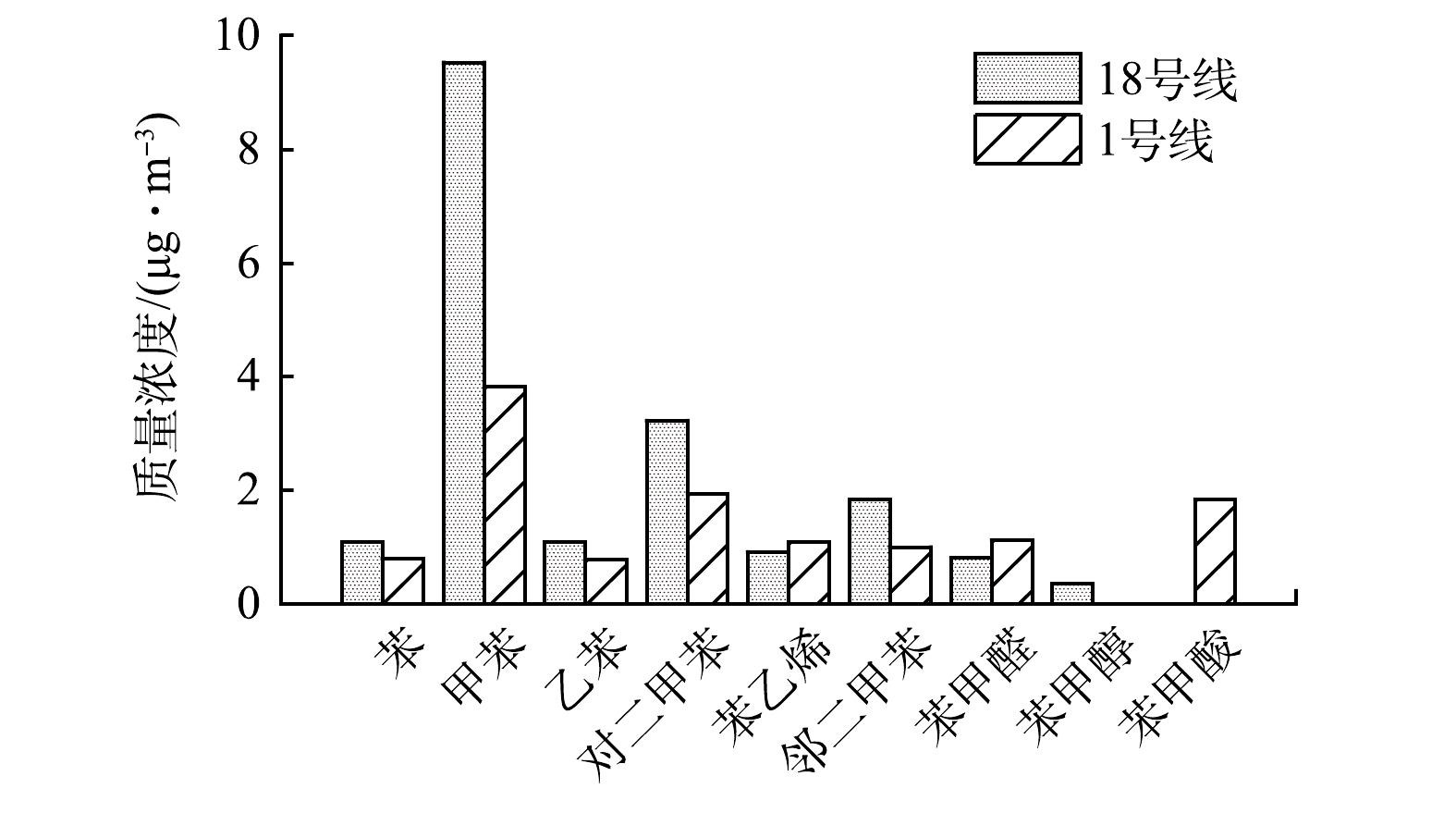

4)不同地铁线路车厢内VOCs种类的对比。1号线和18号线开通时间相隔10 a,且1号线与18号线有重合线路(火车南站到兴隆站)。1号线与18号线共同线路的非高峰时期地铁车厢内部VOCs种类对比结果如图12所示。可以看出,18号线的烷烯烃类物质和苯系物的质量浓度高于1号线。醛酮醇脂类物质和其他物质的质量浓度表现为1号线高于18号线。这2条线路车厢内苯系物浓度最高,车厢内的苯系物主要有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等。如图13所示,18号线车厢内的甲苯质量浓度为1号线车厢的2.49倍。甲苯的来源一般为黏合剂、油漆、香水[50]及人体散发等。1号线开通日期为2010年9月27日,开通至今已有12年,车厢内部散发甲苯质量浓度比18号线低。因此,尽管18号线车厢内散发VOCs的内部装饰较1号线少一些,其甲苯质量浓度仍然高于1号线。

-

成都地铁承载人流密度高,为降低地铁站及车厢内空气中的VOCs质量浓度,避免危害人体健康。在以上研究的基础上,提出如下建议。

1)动态调节通风系统。在高峰期时段增大车厢内部通风量或增加新风量的占比;在非高峰时段,人员稀少,应减少通风降低能耗。

2)降低车厢VOCs散发。针对2020年和2021年新开通的地铁线路,车厢内饰散发高质量浓度的VOCs,可采取布置吸附材料等措施来降低VOCs的质量浓度。

3)增加空气净化系统。地铁站与室外大气环境进行空气交换,会将室外高质量浓度VOCs引入站内。通过室外VOCs监测,当质量浓度高于站内时,可开启净化系统,净化换入站内的空气以降低VOCs污染。

本研究对成都地铁车站及车厢VOCs进行了实测并得出一些结果,但仍存在一些局限性。首先,成都地铁共有12条线路,本研究只选择其中的5条具有代表性的线路进行实测,未来将会对其他线路进行深入研究。其次,本研究聚焦于地铁系统VOCs种类、质量浓度及影响因素,未对人员自身和设施散发的VOCs质量浓度进行测定,故本研究未准确判断这些因素的贡献。最后,室外大气环境对地铁系统VOCs有一定影响,但本研究未进行室内外同步采样。

-

1)地铁系统内VOCs以烷烯烃类(占比为42.6%)为主,其次为苯系物(占比为27.8%)、醛酮醇酯类(占比为20.4%)和其他种类(占比为9.3%)。

2)人员密集程度会影响VOCs质量浓度的变化,整体表现为高峰时段车厢内的VOCs质量浓度(46.47±3.2) μg·m−3高于非高峰期时段VOCs的质量浓度(41.35±3.82) μg·m−3。

3)车厢内通风口的VOCs的质量浓度(39.07±6.64) μg·m−3较车厢内的质量浓度(42.22±3.36) μg·m−3略低,故机械通风可降低VOCs质量浓度。

4)地铁车站与大气环境相连通,且站厅层位置位于候车层上部,因此,站厅层VOCs质量浓度(44.99±13.84) μg·m−3高于站台层质量浓度(35.05±11.28) μg·m−3。

成都市地铁站及车厢内挥发性有机化合物种类探究及影响因素分析

Investigation of volatile organic compounds types in Chengdu metro stations and carriages and their influencing factor analysis

-

摘要: 为探究成都地铁站及车厢内部挥发性有机化合物(VOCs)种类、来源及影响因素,使用恒流气体采样器和TENAX-TA 采样管,对不同路线不同人流量期间地铁车厢内、车厢通风口和站台内部(站厅层和站台层)空气进行采样,利用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)对车厢内VOCs进行分析。结果表明:地铁站及车厢内部VOCs主要以烷烯烃类和苯系物为主,分别占污染物种类的42.59%和27.78%;高峰期时段车厢内VOCs整体质量浓度(46.47±3.2) μg·m−3略高于非高峰期时段(41.35±3.82) μg·m−3;地铁机械通风系统可以有效稀释车厢内VOCs质量浓度;站厅层VOCs质量浓度(44.99±13.84) μg·m−3高于站台层的质量浓度(35.05±11.28) μg·m−3。由此可以看出,成都地铁内VOCs污染种类受人员密集、大气环境和通风设施等综合因素影响。本研究成果可为西南地区地铁系统VOCs污染的监管和防治提供数据支撑,亦可为相关部门提高地铁内部空气质量、降低乘客健康风险决策的制定提供参考。Abstract: Aiming to investigate the types, sources, and influencing factors of volatile organic compounds (VOCs) inside Chengdu metro stations and carriages, a constant flow gas sampler and a TENAX-TA sampling tube were used to sample the air inside the metro carriages, at the carriage vents, and inside the platforms (station hall layer and platform layer) during different pedestrian flows on different routes. The sampled VOCs were analyzed by using a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The results showed that the VOCs inside the stations and carriages were mainly alkyl olefins and benzenes, accounting for 42.59% and 27.78% of the air pollutants, respectively. The total VOCs mass concentration in the carriages was (46.47±3.2) μg·m−3 during peak hours, which was slightly higher than (41.35±3.82) μg·m−3 during off-peak hours. The mechanical ventilation system of the metro could effectively dilute the VOCs mass concentration in the carriages. The VOCs mass concentration at the station hall layer was (44.99±13.84) μg·m−3, which was higher than (35.05±11.28) μg·m−3 at the platform layer. VOCs pollution in the Chengdu metro was comprehensively influenced by diverse factors such as people flow, atmospheric environment, and ventilation facilities. This study can provide a support for the regulation and prevention of VOCs pollution in the metro system in Southwest China, also provide a reference for making decisions to improve the air quality inside the metro and reduce health risks to passengers.

-

人类社会快速发展的同时也带来了严重的环境污染,特别是印染造成的水污染,如何消除这些污染物是行业可持续发展面临的一个关键问题[1]。光催化降解过程是非均相的高级氧化过程,它吸收自然光产生的光能发生催化作用,将周围的氧分子和水分子激发成具有强氧化性的游离阴离子,而不会产生有害的物质[2-3]。然而诸如二氧化钛( TiO2 )锐钛矿型的Eg>3.2eV,只能吸收紫外光,这严重限制了其在催化领域的应用。相对于 TiO2,硫化镉( CdS )则具有较窄的带隙( Eg=2.4 eV ),因此更容易被可见光所激发,常作为可见光催化剂应用于降解水和空气中的污染物[4-5]。然而,CdS 纳米粒子 (CdS-NPs) 相对不稳定,易发生团簇,这将导致其表面积减少,引起光致电子-空穴对复合率的增高,因此阻碍了其光催化的应用。

金属有机骨架(MOFs) 是一类由无机金属中心(金属离子或金属簇)和悬索连接的有机配体构成的多孔晶体材料,在吸附[6]、催化[7]、传感[8]、储气[9]等领域引起了广泛关注。作为 MOFs 的一种,ZIF-8 具有类沸石的高度多孔拓扑结构以及开放的大通道,这使得该材料容易产生较多的活性位点,并且作为传统催化剂的有效替代品也一直受到很大关注[10-11]。值得注意的是,MOFs 的金属中心和有机配体在光催化反应中起着至关重要的作用,在光的照射下,有机配体吸收光子,过量的电子被激发并通过有机配体运输到金属中心,这样金属中心作为电子受体,具有还原性,而有机配体作为电子给体具有氧化性,进而在表面发生氧化还原反应[12-14]。如今,许多半导体/MOF 复合材料已经开发并应用于增强半导体可见光催化[15-16]。目前常见的有半导体在 MOF 上的原位生长[17];MOFs 在半导体上的异质沉积[18];半导体@MOF核壳复合材料的合成等策略[19]。使用 MOFs 作为半导体载体的优越性体现在 MOFs 的高比表面积非常有利于半导体颗粒的分散防止其发生团聚;MOFs 的高比表面积可以产生更多的催化位点,这将大大增强光激发电子-空穴对的分离;MOFs 的多孔性质也可以为光激发电子的迁移提供额外的途径,从而促进电荷载流子的分离[20]。

本次研究通过在 CdS-NPs 上原位异质沉积 ZIF-8 以获得 ZIF-8 包裹的 ZIF-8/CdS 纳米复合材料用来除去亚甲基蓝( MB ),首先利用溶剂热法制备出分散性较好的 CdS-NPs,之后采用原位异质沉积法在 CdS-NPs 表面生成 ZIF-8,并探究 ZIF-8 的引入对 CdS 的光催化性能带来的影响。

1. 实验部分(Experimental section)

1.1 实验材料

在本次研究中,所有化学品和试剂均采购自国药集团化学试剂有限公司(中国上海),未经进一步处理。四水乙酸镉 Cd(CH3COO)2·4H2O、硫脲 (CH4N2S)、六水硝酸锌 (Zn(NO3)2·6H2O) 2-甲基咪唑 (HMeIM) 和聚乙烯吡咯烷酮 (PVP,K-30) (C6H9NO, K = 30) 从阿拉丁(中国上海)获得。 甲醇 (AR)、乙醇 (AR) 和丙酮 (AR) 购自 Macklin(中国上海)。

1.2 催化剂的制备

1.2.1 CdS-NPs 的合成

和现有报道的类似,在传统的溶剂热法中加入表面活性剂 PVP-K30 制备了相对分散的 CdS-NPs [21]。将 1.066 g (4 mmol) Cd(CH3COO)2·4H2O、0.3045 g (4 mmol) 硫脲、0.050 g (0.449 mmol) PVP-K30 和乙二醇 (60 mL) 混合并超声处理 40 min直至完全溶解,将溶液在 100 mL 衬有 PTFE 的不锈钢高压釜中加热至 140 ℃,并保持该温度 8 h。黄色产物用一定量的丙酮提纯并用甲醇和乙醇充分洗涤,最后在60 ℃的真空烘箱中干燥。

1.2.2 ZIF-8/CdS 光催化剂的合成

通过原位异质沉积在 CdS-NPs 表面合成 ZIF-8。0.2974 g (1 mmol) Zn(NO3)2·6H2O 和 0.3284 g (4 mmol) HMeIM 分别溶解在 25 mL 甲醇中并超声处理以获得均匀的溶液。将预先分散在 2 mL 甲醇中的 CdS-NPs 溶液缓慢加入到 HMeIM 溶液中,同时磁力搅拌 2 h 得到均匀的淡黄色溶液。之后将盛有 Zn(NO3)2 的甲醇溶液加入到该混合溶液中,磁力搅拌 1 h。将最终的溶液以 8000 r·min−1 离心收集,并用甲醇和去离子水各洗涤3次,再真空冷冻干燥 24 h获得最终产物记为ZC-X。通过改变 CdS-NPs 用量 40、80 mg 制得不同的 ZIF-8/CdS 复合材料记为 ZC-40、ZC-80,同时保持其他条件不变,制得纯的 ZIF-8。

1.3 实验的表征

采用日本理学 Rigaku Ultima IV X 射线粉末衍射仪对样品的晶体结构进行表征,工作电压和工作电流分别是 45kv,40mA,扫描范围是 5°—80°。采用 Zeiss Sigma 300 扫描电镜(SEM)和蔡司 libra 200透射电镜( TEM )观察样品的形貌与表面组成,采用Thermo Scientific X 射线光电子分析仪确定用于确定复合材料的结晶相,采用全自动比表面及孔隙度分析仪(BET,Quantachrome Autosorb iQ-MP)来确定样品的比表面积和孔隙度,CHI660E 电化学工作站进行电化学性能测试,光电流相应的测试时间为 390 s,每次光照 30 s,避光 30 s,使用配有 420 nm 截止滤光片的 300 W氙灯作为光源,电解质均为 0.5 mol·L−1 的 Na2SO4 溶液,电阻抗则全程在暗环境下进行。同时采用用日立 F-4700 荧光分光光度计和岛津 UV-3600荧光光谱仪测定样品的 UV-vis 漫反射光谱 (DRS)和荧光发射光谱(PL)。

1.4 光催化降解实验

选用 500W 的氙灯作为可见光源,将 50 mg 的 ZIF-8/CdS 复合材料加入 100 mL 初始浓度为 15 mg·L−1 的 MB 溶液中,在黑暗条件下匀速搅拌吸附 30 min 后,在打开光源下进行降解测试.并在同等条件下将所有的样品进行对照实验和空白对照,采用日本岛津UV-2600 紫外可见分光光度计测定不同降解时间的 MB 溶液吸光度,分析各个样品的降解率和降解速率,确定出最佳的样品。

2. 结果与讨论 (Results and discussion)

2.1 XRD 分析

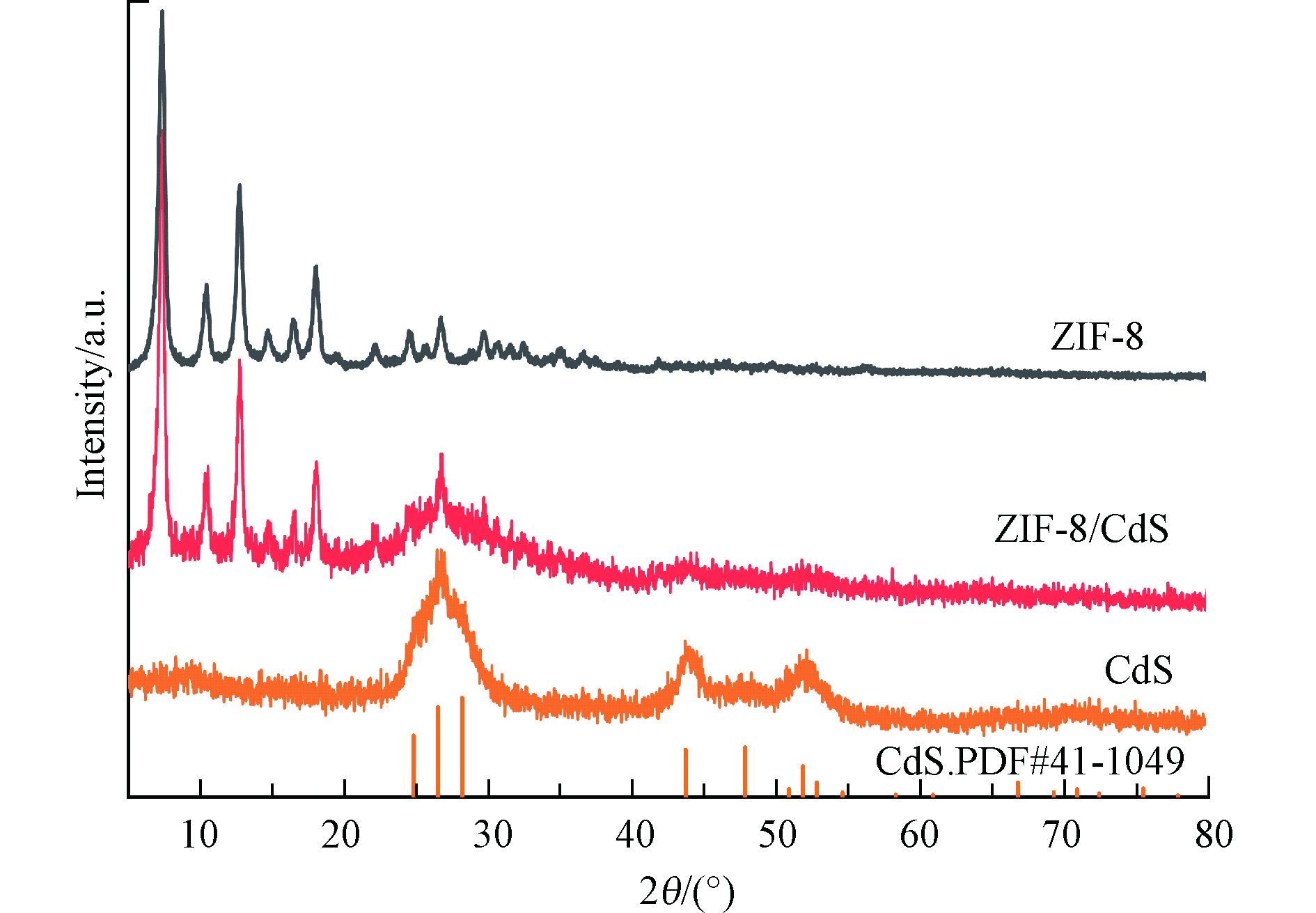

通过粉末 X 射线衍射 (XRD) 分析所制备样品的晶体结构。如图1所示, ZIF-8/CdS光催化剂的 XRD 图谱在2 θ =26.5°、43.8°、51.9°处显示出多个衍射峰,分别对应 CdS的不同晶面,这和CdS的标准卡一致。此外,2 θ= 7.4°、10.4°、12.8°、14.7°、16.5°和18.1°处的衍射峰对应的是具有高结晶度的 ZIF-8 的晶面。这与现有文献的记录相符合[22],证明 ZIF-8/CdS 复合材料的成功合成。

2.2 SEM 与 TEM 分析

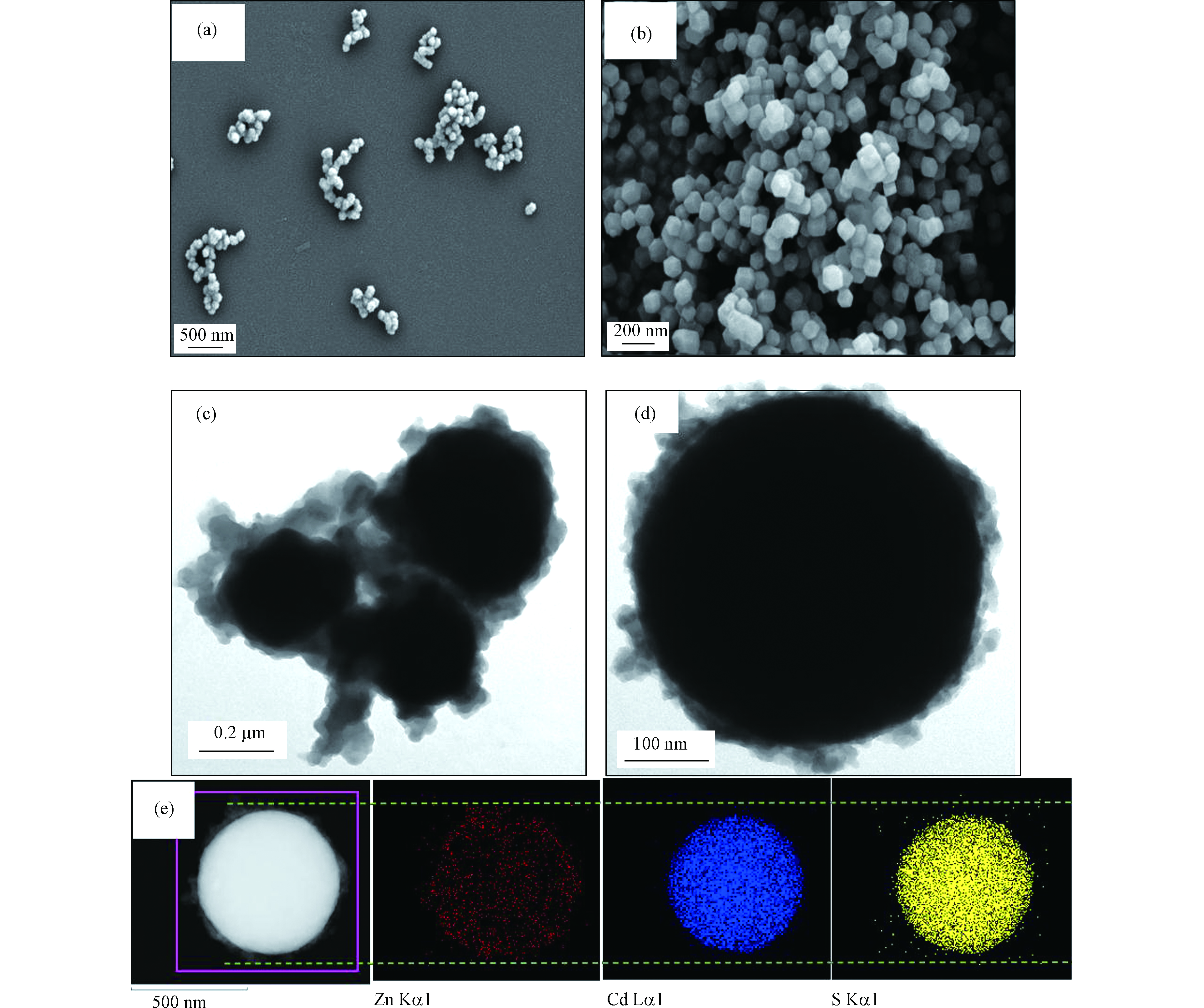

通过 SEM 和 TEM 测量 CdS-NPs 和 ZIF-8/CdS 复合材料的形态和结构。图2(a、b)反映了 CdS-NPs 与 ZIF-8 晶体的形貌特征,图2(a)表明单个的 CdS-NPs 平均粒径为 60 nm 左右,但是由于比表面能等因素,这些颗粒仍表现出局部聚集的形态,由于 PVP 的加入,这种现象得到了一定程度的缓解。图2(b)中均匀分布着 100 nm 左右的ZIF-8晶体,颗粒成长良好,呈十二面体结构。图2(c、d)可以直观的看出, CdS 颗粒的周围充满了规则的 ZIF-8 小颗粒,表明 ZIF-8 纳米晶体在 CdS 表面成功生长。同时,本次研究还表征了 CdS-NPs 在甲醇溶液中的Zeta电位用于辅助实验分析,纯 CdS-NPs 在甲醇溶液中带负电荷(−12.5 mV),因此,在 ZIF-8/CdS 复合材料的制备过程中,Zn2+首先在 CdS 悬浮液中混合并吸引在 CdS 表面,这可以促进 ZIF-8 纳米晶体在 CdS 表面的快速生长。通过比较可以看出 CdS-NPs 的引入缩小了 ZIF-8 的平均粒径,晶粒尺寸在 20—40 nm 之间。图2e显示了单个 ZIF-8/CdS 颗粒的元素映射图像并表明 Cd、S、Zn元素均匀分布在纳米粒子上,Zn 元素的轮廓要更大,进一步验证了 ZIF-8/CdS 复合材料的结构。

2.3 XPS分析

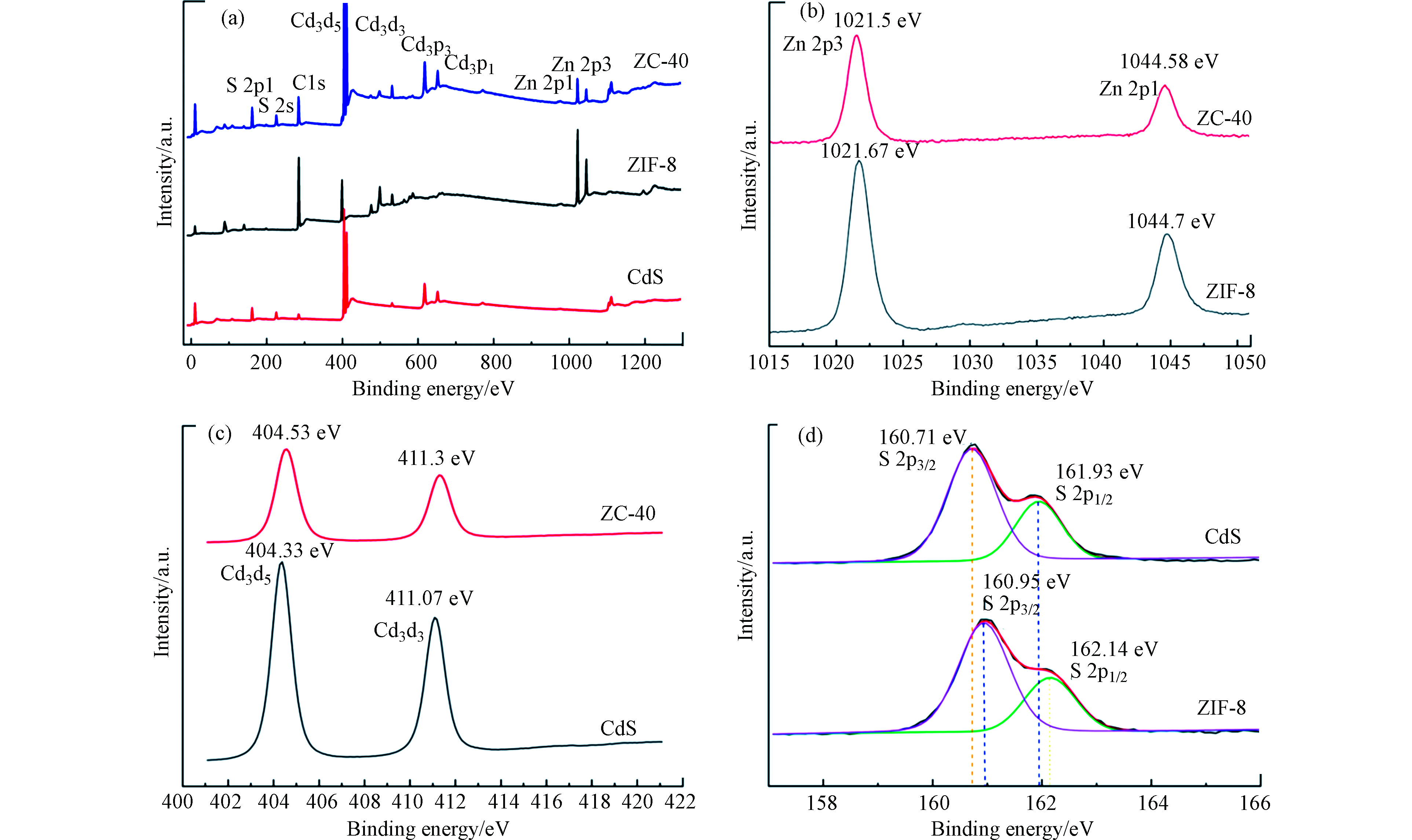

通过 XPS 分析样品的表面化学状态。图3(a)显示了 ZIF-8、CdS、ZIF-8/CdS 完整的 XPS电子能谱,这表明复合物中有 Zn、N、O、C、S和Cd 元素的存在。尽管大多数CdS-NPs都被包裹,但不可避免地存在一些暴露的 CdS-NPs,导致复合材料的 XPS中出现 S 和 Cd 的信号。比较图3(a)中3个XPS特征峰后表明, ZIF-8/CdS 复合材料的峰是 CdS 和 ZIF-8 的组合。图3(b—d)分别反映了 Zn 2p 、Cd 3d 与 S 2p 的XPS 能谱,Zn 2p 的XPS 能谱显示出两个以1021.67 eV 和 1044.7 eV 为中心的峰,分别表示Zn 2p3/2和 Zn 2p1/2的结合能。结合能为 404.33 eV 和 411.07 eV 的两个特征峰分别对应于 Cd 3d5/2和 Cd 3d3/2。这两个峰的出现归因于Cd 3d 轨道的自旋轨道分裂,其自旋轨道间距为6.74 eV,从而能表明 Cd 的化学状态为Cd2+[22-23]。S 2p 的XPS能谱可以拟合成结合能为 160.95 eV 和 162.14 eV 的两个峰,它们分别归属于S 2p3/2 和 S 2p1/2,表明 S2− 的存在。同时观察发现ZIF-8/CdS 中Cd 3d 与S 2p 的结合能要高于 CdS,同时Zn 2p 的结合能相比于ZIF-8要稍低一些,这可能是由于 CdS 和 ZIF-8 之间形成了Zn-S的影响,这种电子的相互作用通常被认为有利于光催化过程中的电子-空穴的分离[23]。

2.4 BET分析

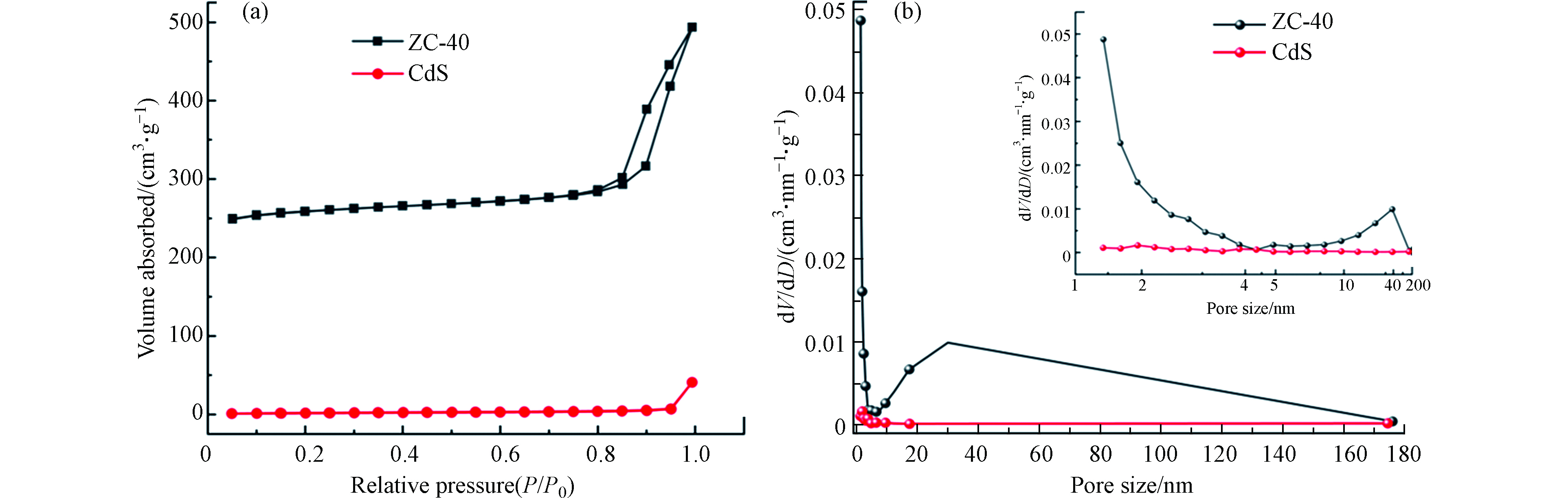

通过 N2 吸附/解吸测量来研究3个样品的比表面积。ZIF-8 是一种典型的 MOFs 材料,具有高孔隙率、低密度和高比表面积的特点。N2吸附/解吸通常用于探索孔隙特征和性质,包括比表面积和孔径分布。图4(a)显示了纯 CdS-NPs 和 ZIF-8/CdS 的 N2 吸附/解吸等温线。在整个范围内,ZIF-8/CdS 复合材料的 N2 吸附比纯 CdS 高得多,这主要是因为 ZIF-8 晶体孔隙率高。BET结果表明,纯CdSNPs的BET比表面积为5.675 m2·g−1,而 ZIF-8/CdS 的BET比表面积高达 784.79 m2·g−1。此外,根据 BDDT(Brunauer-Deming-Demin-Teller) 分类,还可以从图4(b)的ZIF-8/CdS的 N2 吸附/解吸等温线中看出其属于 Ⅳ 型等温线,表明存在丰富的介孔框架,孔径分布主要集中在 3.9 nm以内。此外,ZIF-8 还具有协同捕光能力,大表面积和丰富的大通道不仅有利于反应物与 ZIF-8/CdS 复合光催化剂之间的充分接触,而且还可以为目标污染物的降解提供更多的活性位点。

2.5 光电性能分析

2.5.1 电化学分析

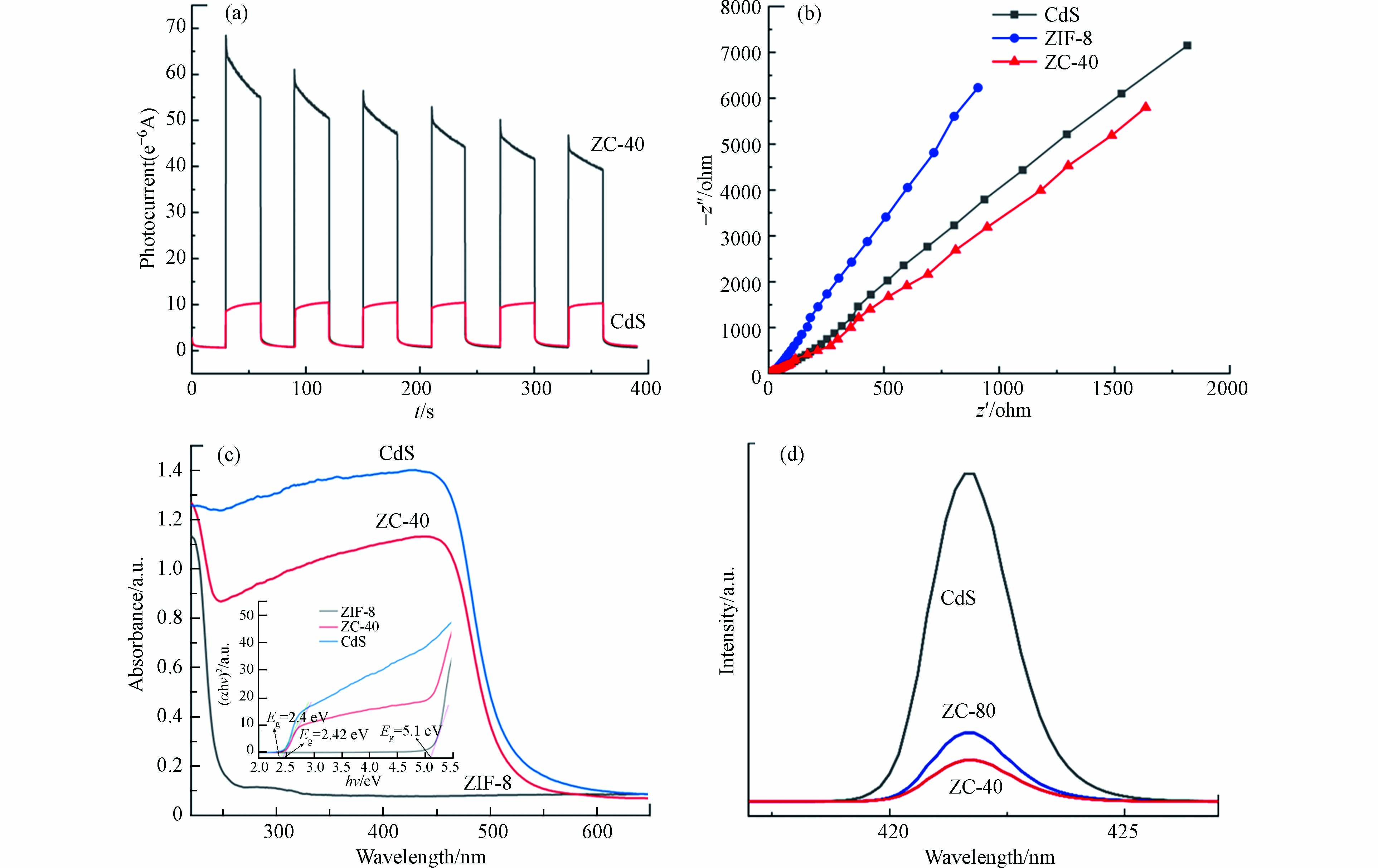

光生电子-空穴对的有效分离直接影响催化剂的光催化能力,可以通过可见光照射下的瞬态光电流响应来进行研究。三电极系统用于测量 CdS 和 ZIF-8/CdS 复合材料的瞬态光电流响应,将样品浸涂到氧化氟锡 (FTO) 玻璃上制成工作电极,配100 mL 0.5 mol·L−1 Na2SO4 水溶液作为电解质溶液,使用配有 420 nm 截止滤光片的 300 W氙灯作为光源。图5(a)显示了 ZIF-8/CdS 与纯 CdS 修饰的电极的光电流响应,显然,虽然存在光腐蚀现象,但是稳定时的 ZIF-8/CdS 仍表现出比纯 CdS(10 μA·cm−2) 更高的光电流密度 (50 μA·cm−2)。并且还可以看出,ZIF-8/CdS 的光电流在开灯期间显著增加,而在关灯时光电流急剧下降,并在开关循环中重复响应。该现象反映了 ZIF-8/CdS 光催化剂具有极强的活性,在可见光照射下可以产生连续高效的光电流。电化学阻抗谱 (EIS) 反映了电子或电荷转移电阻,可以用来研究光电极的各个样品的电荷分离过程和转移电子的特性,以进一步了解光电效率。图5(b)显示了不同光电极的 EIS,其中 ZIF-8/CdS 的曲线显然要低于纯 CdS 和 ZIF-8,这说明 ZIF-8/CdS 在可见光照射下具有较小的电子转移阻力和快速的电子转移能力。以上的光电化学结果可以反映出 ZIF-8/CdS 强烈的可见光吸收和优异的光诱导电荷转移性能,这表明 CdS-NPs 表面沉积的 ZIF-8 可以有效的改善光催化剂中光生电子-空穴对的分离。

图 5 (a) CdS和 ZIF-8/CdS 复合材料在可见光照射下 (λ > 420 nm) 的瞬态光电流响应,(b)不同修饰电极的电化学阻抗谱,(c) 各组分的UV-vis DRS曲线,(d) 各组分的PL强度曲线Figure 5. (a) Photocurrent responses of CdS and ZIF-8/CdS composite under visible light irradiation (λ > 420 nm), (b) the electrochemical impedance spectra of different-modified electrodes, (c) UV-vis DRS curves for each component, (d) PL strength curves of each component.

图 5 (a) CdS和 ZIF-8/CdS 复合材料在可见光照射下 (λ > 420 nm) 的瞬态光电流响应,(b)不同修饰电极的电化学阻抗谱,(c) 各组分的UV-vis DRS曲线,(d) 各组分的PL强度曲线Figure 5. (a) Photocurrent responses of CdS and ZIF-8/CdS composite under visible light irradiation (λ > 420 nm), (b) the electrochemical impedance spectra of different-modified electrodes, (c) UV-vis DRS curves for each component, (d) PL strength curves of each component.2.5.2 紫外-可见漫反射光谱与荧光发射光谱分析

半导体材料的带宽和光生电荷的有效分离反映了光催化剂的催化效率。图5(c、d)采用紫外-可见漫反射光谱 (UV-vis DRS) 和荧光发射光谱 (PL)来研究 ZIF-8/CdS 光催化剂的光学性质,并分析 ZIF-8 对 CdS-NPs 表面的影响。UV-vis DRS 用于反映合成催化剂的光吸收特性。纯 CdS 在 UV-vis 区域有很强的吸收,主要吸收波长小于 550 nm 的光,这与相关文献的表述一致[18]。ZIF-8晶体的吸收边缘约为250 nm,主要吸收紫外区的光,由X轴上的截距得到的Tauc 图的切线确定其带隙为5.1 eV,因此没有明显的可见光吸收。尽管 ZIF-8/CdS 比纯 CdS 表现出较短的吸收带,从较短波长的一侧出现到约 530 nm,光捕获能力只有轻微的下降,而且 ZIF-8/CdS 呈现出稍宽的吸收带隙值为 2.42 eV,大于纯 CdS-NPs (2.4 eV),可以降低光生电子-空穴对的复合概率,增强光催化效率。因此,ZIF-8 和 CdS-NPs 之间异质结的形成为其提供了良好的界面接触,可协同提高光催化剂在可见光区的吸光能力。为了进一步分析光生电子-空穴对的分离和转移,图5(d)测量了光催化剂样品的荧光发射光谱(PL),PL反映了光催化剂的电荷分离能力。显然,ZIF-8 显著降低了 CdS-NPs 的荧光强度,而且,在 CdS 的添加量在40 mg时其峰值最低,说明在本次实验的各组分浓度下,ZC-40 的电荷分离能力最好。PL分析表明由于 CdS-NPs 和 ZIF-8 之间的强相互作用,光生电子可以通过半导体 ZIF-8 到达外层,ZIF-8 可以促进异质结中的电荷转移,从而限制电子-空穴对的复合。

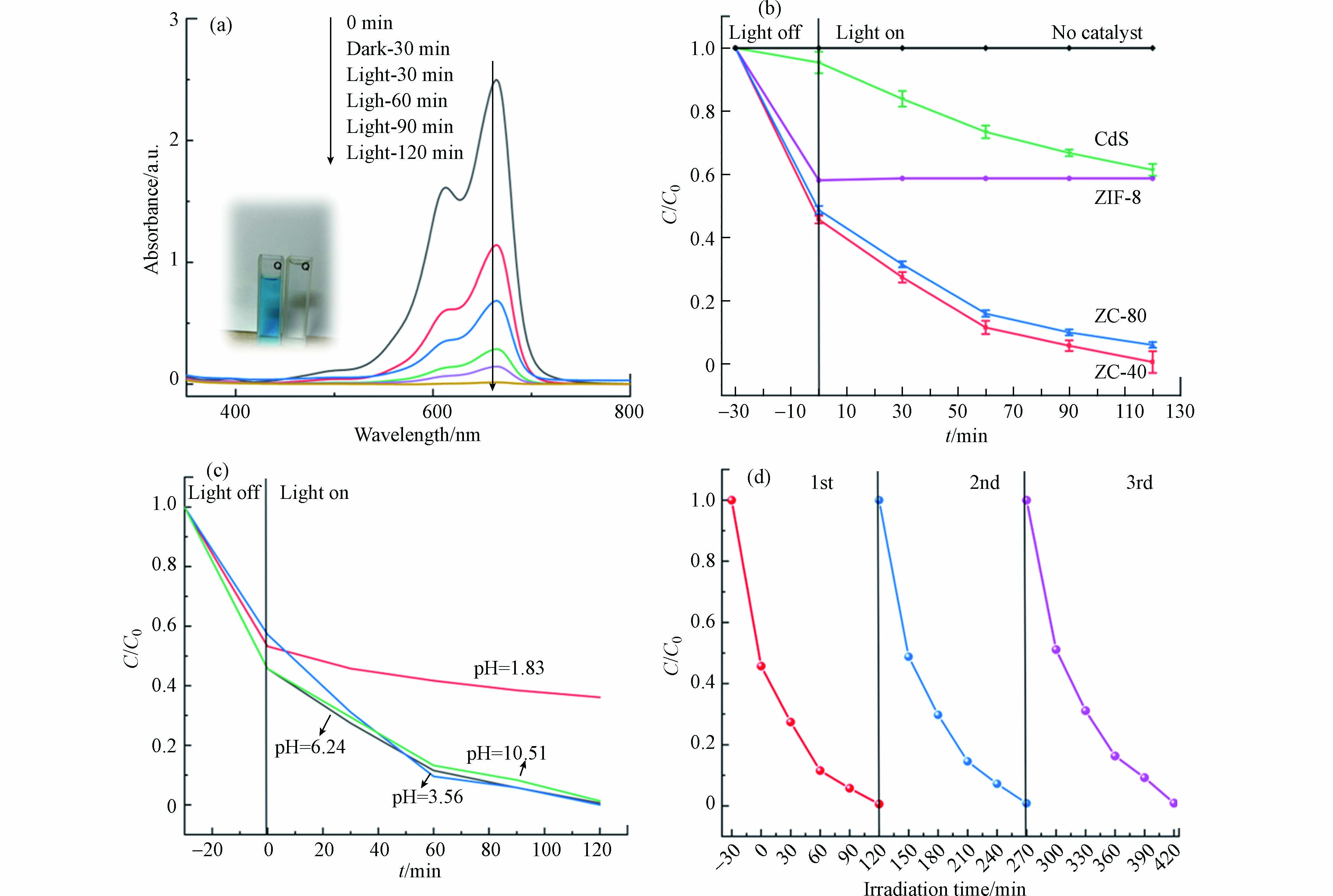

2.6 光催化性能研究

MB是一种常见的阳离子染料,在此次实验中被用作催化降解的目标污染物,以评估光催化剂的催化效率。将 50 mg 的 ZIF-8、CdS-NPs、ZC-40、ZC-80 分别放入盛有 15 mg·L−1 的 100 mL MB 溶液中,首先在光反应发生器中进行暗反应,如图6(b)所示,样品在暗反应的过程中对 MB 有很明显的吸附效果,而 ZIF-8/CdS 表现出比 ZIF-8 和CdS 更好的吸附能力,这是由于 ZIF-8 的高孔隙率造成的影响,而单纯的 ZIF-8 疏水性较强,在水中容易聚集成团进而降低了与染液的接触,使得吸附量比复合物的吸附量低[24]。各组分的光催化过程是在550 W的氙灯照射下进行的,如图6(b)所示,装有 ZIF-8 的样品染液浓度几乎没有再降低,说明在可见光照射下,达到吸附平衡的 ZIF-8 几乎不对 MB 染料有降解效果。在持续 90 min 的光照下 ZIF-8/CdS 显示出较高的催化活性,如图6(a、b)所示, ZC-40 的催化活性最强,几乎完全的去除了 MB,远高于纯 CdS (37.2%),催化速率也明显快于 ZC-80。由Langmuir-Hinshelwood(L-H)一级动力学反应方程算得光催化表观速率常数为 0.0481 min−1,是纯 CdS(0.00489 min−1)的9.836倍。同时对光催化剂的适用性和稳定性进行了探究,图6(c)显示了在不同的pH环境下 ZC-40 的催化降解能力,初始MB溶液的pH为6.24,使用醋酸和氨水调整pH,可以看出在pH=3.56的溶液环境下,ZC-40 的降解速度最快。当溶液的pH较低时,ZC-40 的降解能力明显降低,这或许是因为CdS 在强酸性条件下不稳定导致的。而碱性条件下对 ZC-40 的性能影响并不明显。图6(d)显示了3个重复循环中,除了吸附平衡值略有降低外,其催化降解能力几乎没有损失。结合TEM图像可以认为是ZIF-8的涂层可以通过稳定核内的硫化物和 Cd2+ 有效保护 CdS 免受光腐蚀, 其稳定性得到有效的维持。

图 6 (a) 存在 ZC-40 (50 mg)的 MB 溶液 (15 mg L−1) 的 UV-vis 吸收光谱图,(b) CdS、ZIF-8、ZC-80、和 ZC-40 的降解曲线(所有样品质量:50 mg;MB 溶液浓度:15 mg L−1),(c)MB溶液的pH 环境对ZC-40降解能力的影响,(d) ZC-40在3次循环中的可回收能力Figure 6. (a) UV-vis absorption spectra of ZC-40 (50 mg) in MB solution (15 mg L−1), (b) Degradation curves of CdS, ZIF-8, ZC-80 and ZC-40 (All samples quality: 50 mg; MB solution concentration: 15 mg L−1), (c)Effect of pH environment of MB solution on ZC-40 degradation ability,(d) The recyclability ability of ZC-40 in three cycles.

图 6 (a) 存在 ZC-40 (50 mg)的 MB 溶液 (15 mg L−1) 的 UV-vis 吸收光谱图,(b) CdS、ZIF-8、ZC-80、和 ZC-40 的降解曲线(所有样品质量:50 mg;MB 溶液浓度:15 mg L−1),(c)MB溶液的pH 环境对ZC-40降解能力的影响,(d) ZC-40在3次循环中的可回收能力Figure 6. (a) UV-vis absorption spectra of ZC-40 (50 mg) in MB solution (15 mg L−1), (b) Degradation curves of CdS, ZIF-8, ZC-80 and ZC-40 (All samples quality: 50 mg; MB solution concentration: 15 mg L−1), (c)Effect of pH environment of MB solution on ZC-40 degradation ability,(d) The recyclability ability of ZC-40 in three cycles.2.7 光催化机理研究

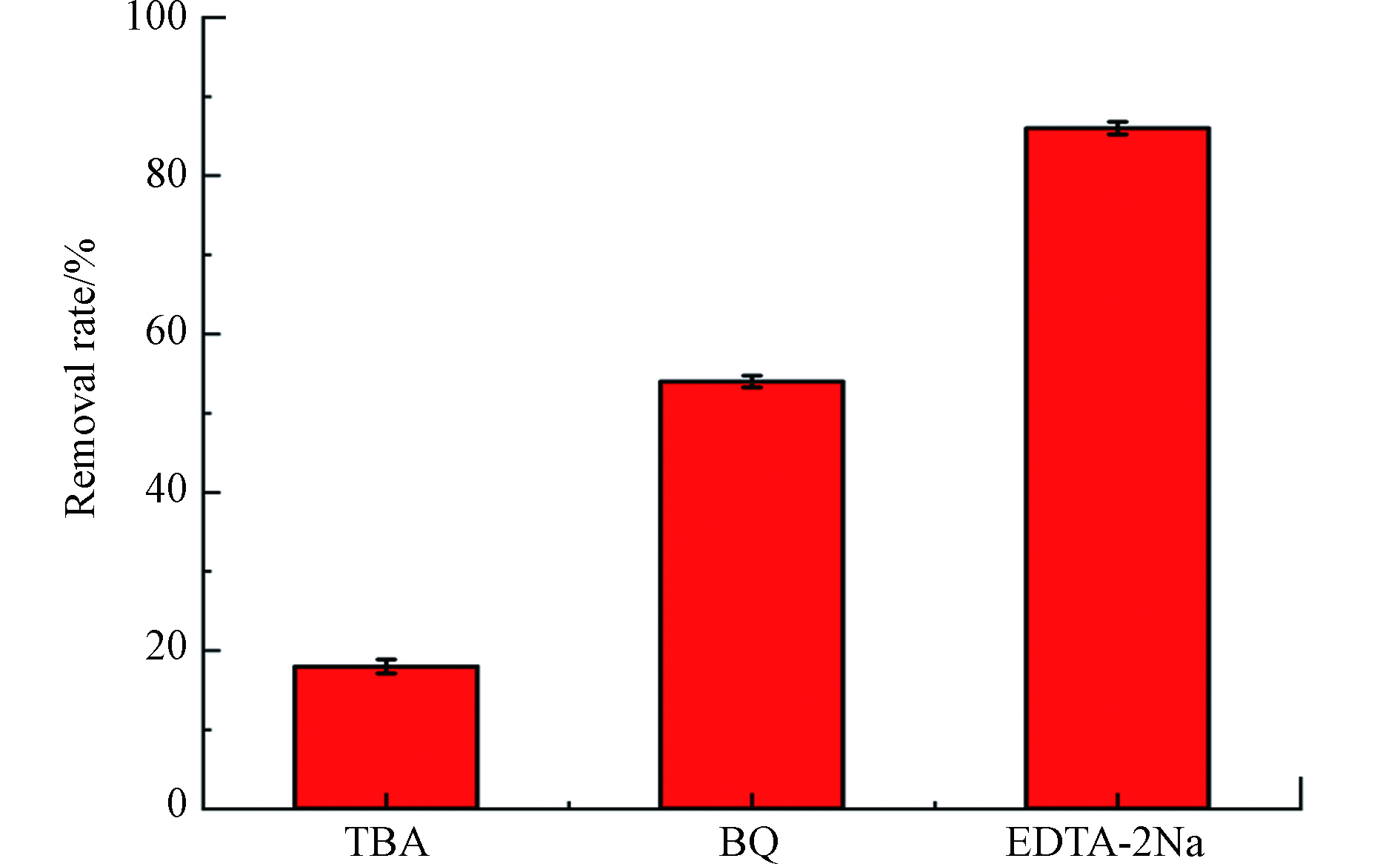

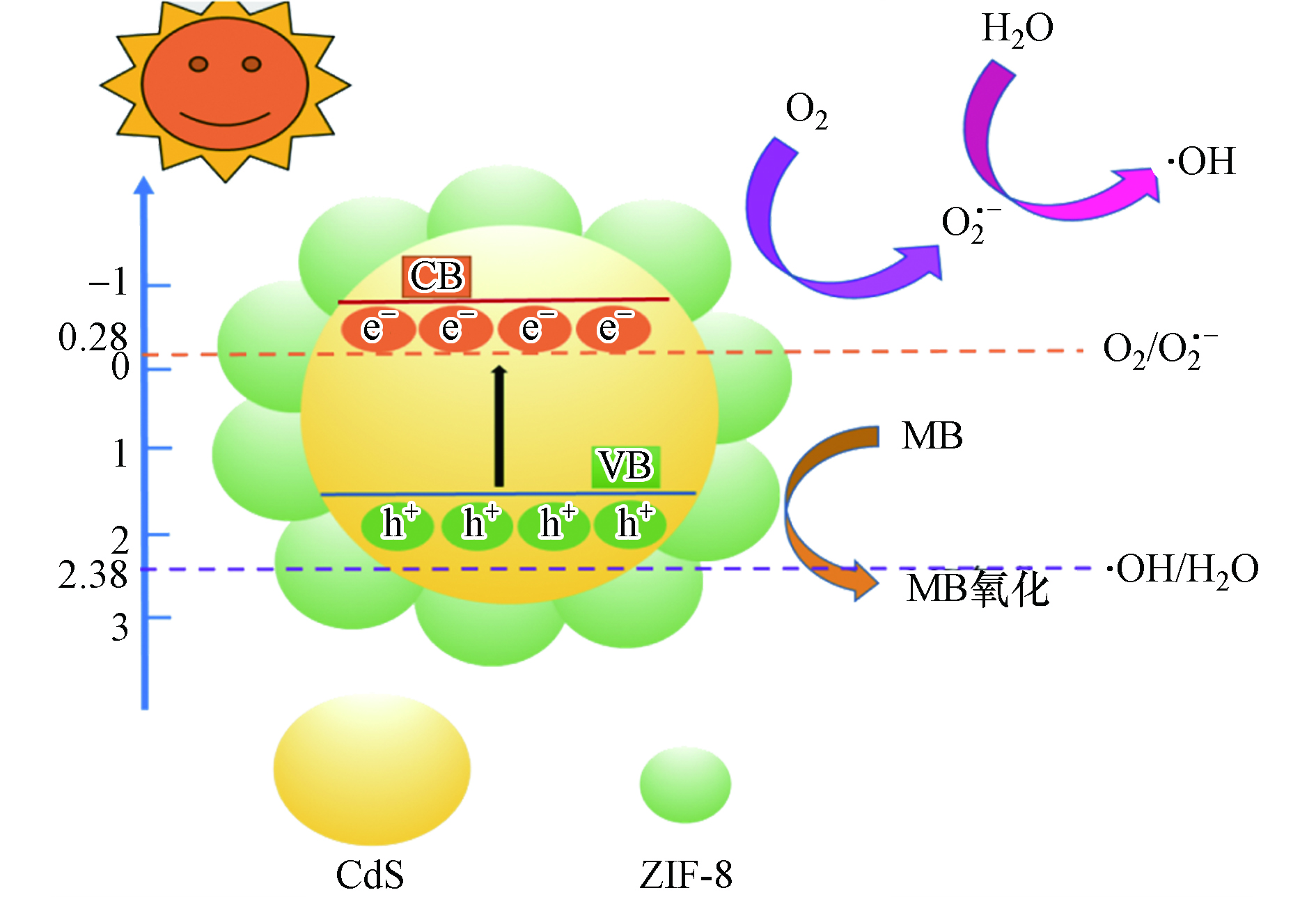

CdS 因为它的带隙在可见光区,所以被认为是一种具有可见光驱动的半导体光催化剂。因此,电子在可见光的照射下被激发跃迁,导致其解离为导带(CB)中的自由电子和价带(VB)中的空穴。电子将氧分子 (O2) 还原为超氧化物 (O2·−),而附着在催化剂表面的水分子或羟基被超氧化物 (O2·−) 氧化成高活性羟基自由基 (·OH),具有很强的将有机污染物催化为无毒无害的无机分子的能力[25]。为了进一步了解 ZIF-8/CdS 的光催化机理,进行了反应性自由基猝灭研究,通过添加不同的清除剂进行了一系列活性自由基的清除实验。在反应混合物中加入叔丁醇 (TBA)、对苯醌 (BQ) 和乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-2Na) 以淬灭羟基自由基 (·OH)、超氧自由基 (O2·−) 和空穴 ( h+)。结果如图7所示,在加入TBA时,MB的降解得到了显著的降低,仅为18%左右,因此 ·OH 对MB的降解起主导作用。在加入BQ与EDTA-2Na时,其对MB的降解都起一定的抑制作用,其中EDTA-2Na的引入MB仍有88%左右的降解率,而BQ的引入则让MB的降解率降到了56%左右。这些结果表明3个反应性自由基(·OH、h+ 和 O2·−)的产生都证明了光催化过程中发生了有效的电荷分离。在反应性自由基中,h+是在 ZIF-8/CdS 催化降解 MB 中最不占优势的物种。

基于 PL 和 UV-vis DRS 等以上研究结果,提出可能的光催化过程,如图8所示.首先,ZIF-8/CdS 的带隙相对较窄 (2.42eV),在可见光的激励下,ZIF-8/CdS 的电子从价带 (VB) 跃迁到导带 (CB),在在价带中留下空穴(h+)。

ZIF-8/CdS+hv→h++e− 其次,ZIF-8/CdS 的导带电位负于标准氧化还原电位 O2/ O2·− (-0.28V,vs. NHE),说明光致电子具有较强的还原能力,理论上可以将ZIF-8表面的 O2 还原成 O2·−,同时形成其他的光催化基团:

e−+O2→O⋅−2 O⋅−2+H2O→HO⋅2+OH− 2HO⋅2→H2O2+O2 H2O2+e−→⋅OH+OH− 然而,CdS 的价带电位大约为1.6V[20],这明显高于 ·OH/OH- (2.38 V, vs. NHE),因此可以氧化 OH- 而产生 ·OH 自由基,同时h+也能直接氧化吸附在 ZIF-8/CdS 表面的 MB 分子,从而使得在可见光激励下使 MB 分子被有效降解:

O⋅−2,⋅OH,h++MB→其他产物 从单一的半导体来看,ZIF-8 的价带电位要低于 CdS 的价带电位,这就使得ZIF-8能更有效地接受来自 CdS 导带的光致电子,从而提高电子的转移效率,降低光致电子的复合率。除此之外,由于 ZIF-8 的大的比较面积和孔隙结构的存在,能够为 MB 分子的吸附和催化降解提供更多的活性位点,从而增强了整个体系去除污染物的能力。

3. 结论(Conclusion)

本文制备了 ZIF-8/CdS 复合材料并应用于光催化降解 MB。ZIF-8 的引入在防止小尺寸 CdS-NPs 聚集方面起重要作用, ZIF-8生长在 CdS-NPs 周围,提高 MB 的降解效率,增强了系统的光电转换效率和材料的抗光腐蚀性能。除颗粒的分散性提高和比表面积的增加这些因素外,ZIF-8 和 CdS-NPs 在界面上还形成了异质结,这使得光生电子-空穴对有效的分离。与 CdS 相比,ZIF-8/CdS 在光催化 MB 方面表现出更高的效率和更好的选择性,通过光电流测量和循环稳定性实验验证了 ZIF-8/CdS 的光稳定性,ZIF-8 的包裹可以提高对 MB 的吸附能力和光稳定性,同时不影响其光收集能力。本次研究提供了一种MOFs/半导体复合材料的构建方法,可能为光催化降解 MB 提供更多思路和解决方案,该复合材料可以结合两者的优点,提高半导体在催化、能量转换的效率和稳定性。

-

表 1 采样线路、采样时刻及路段范围

Table 1. Sampling lines, sampling moments and section ranges

采样线路 非高峰期采样时刻 高峰期采样时刻 采样路段 1号线 14:00—16:00 17:00—19:00 高新站—麓湖站 4号线 14:00—16:00 17:00—19:00 玉双路站—非遗公园站 6号线 14:00—16:00 17:00—19:00 西南交大站—金石路站 7号线 14:00—16:00 17:00—19:00 花照壁站—琉璃场站 18号线 14:00—16:00 17:00—19:00 孵化园站—三岔站 表 2 7号线地铁站采样情况

Table 2. Sampling information of line 7 metro stations

采样站点 非高峰期采样时刻 是否为换乘站 九里堤站 14:00—16:00 否 西南交大站 14:00—16:00 是(与6号线换乘) 槐树店站 14:00—16:00 否 八里庄站 14:00—16:00 否 太平园站 14:00—16:00 是(与3、10号线换乘) 表 3 成都地铁系统VOCs浓度与国内外相关规范中质量浓度限制比较

Table 3. Comparison of VOCs mass concentrations in the metro system and limits in relevant standards

种类 车厢质量浓度/(μg·m−3) 站台质量浓度/(μg·m−3) GB/T 18883-2002[34]质量浓度限制/(μg·m−3) GB/T 27630-2011[43]质量浓度限制/(μg·m−3) WHO质量浓度限制/(μg·m−3) 苯 1.13~2.35 0.78~1.55 110 110 — 甲苯 2.34~5.07 3.82~9.52 200 1 100 — 二甲苯 0.62~5.16 0.29~9.28 200 1 500 4 800 乙苯 0.55~2.13 0.73~2.75 — 1 500 — 苯乙烯 0.55~1.56 0.59~1.42 — 260 260 注:GB/T 18883-2002为室内空气质量标准;其余2类分别为中国和WHO的乘用车空气质量标准。 -

[1] 罗慧兰. 新形势下城市轨道交通高质量发展的思考[J]. 中国工程咨询, 2021(2): 51-55. [2] 黄宇, 李荣, 崔龙, 等. 轨道交通列车内空气质量研究现状与展望[J]. 地球环境学报, 2020, 11(4): 345-363. [3] MCKENZIE L M, WITTER R Z, NEWMAN L S, et al. Human health risk assessment of air emissions from development of unconventional natural gas resources[J]. Science of the Total Environment, 2012, 424: 79-87. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.02.018 [4] 南淑清, 梁晶, 张丹, 等. 郑州市环境空气中VOCs的空间分布及源解析[J]. 环境科学与技术, 2015, 38(3): 119-124. [5] 武彩虹. 广州城市地区大气挥发性有机物(VOCs)反应活性贡献研究[D]. 广州: 暨南大学, 2020. [6] 樊娜, 刘聪, 黄衍, 等. 我国健康建筑中VOC污染控制研究进展及思考[J]. 科学通报, 2020, 65(4): 263-273. [7] BAI L, DAI H G, WANG J, et al. Source apportionment and health risk assessment of indoor volatile organic compounds[J/OL]. (2022-01-05) [2022-02-26]. Indoor and Built Environment, 2022, https://doi.org/10.1177/1420326X211065043. [8] TAGIYEVA N, SHEIKH A. Domestic exposure to volatile organic compounds in relation to asthma and allergy in children and adults[J]. Expert Review of Clinical Immunology, 2014, 10(12): 1611-1639. doi: 10.1586/1744666X.2014.972943 [9] CHEN T, CAO S-J, WANG J, et al. Influences of the optimized air curtain at subway entrance to reduce the ingress of outdoor airborne particles[J]. Energy and Buildings, 2021, 244: 111028. doi: 10.1016/j.enbuild.2021.111028 [10] 李静, 刘翔翔, 甘平胜, 等. 广州地铁3、4号线首通段室内空气氨和苯浓度监测分析[J]. 现代预防医学, 2007, 4(2): 292-296. doi: 10.3969/j.issn.1003-8507.2007.02.034 [11] 吴辉, 余淑苑, 王秀英, 等. 深圳地铁站室内空气质量状况分析[J]. 中国卫生工程学, 2008, 7(4): 206-208. doi: 10.3969/j.issn.1671-4199.2008.04.007 [12] 张海云, 李丽, 蒋蓉芳, 等. 上海市地铁车站空气污染监测分析[J]. 环境与职业医学, 2011, 28(9): 564-566. [13] JI W, LIU Z, LIU C, et al. Characteristics of fine particulate matter and volatile organic compounds in subway station offices in China[J]. Building and Environment, 2021, 188: 107502. doi: 10.1016/j.buildenv.2020.107502 [14] ZHANG Y, LI C, WANG X, et al. Rush-hour aromatic and chlorinated hydrocarbons in selected subway stations of Shanghai, China[J]. Journal of Environmental Sciences, 2012, 24(1): 131-141. doi: 10.1016/S1001-0742(11)60736-5 [15] PARK W M, PARK J B, ROH J, et al. Levels of formaldehyde and TVOCs and influential factors of 100 underground station environments from 2013 to 2015[J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2018, 24(4): 1030-1042. doi: 10.1080/10807039.2017.1405341 [16] OROSA J A, OLIVEIRA A C. Hourly indoor thermal comfort and air quality acceptance with passive climate control methods[J]. Renewable Energy, 2009, 34(12): 2735-2742. doi: 10.1016/j.renene.2009.04.021 [17] 李爽. 典型微环境空气中苯系物的污染特征及来源解析[D]. 杭州: 浙江大学, 2010. [18] 佟瑞鹏, 张磊. 不同通勤模式暴露于VOCs的健康风险评价[J]. 环境科学, 2018, 39(2): 663-671. [19] NYSTRÖM A K, SVARTENGREN M, GRUNEWALD J, et al. Health effects of a subway environment in healthy volunteers[J]. European Respiratory Journal, 2010, 36(2): 240-248. doi: 10.1183/09031936.00099909 [20] 张翠林, 张金萍, 蒋佳昀. 城市地铁环境空气污染及热舒适调查[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(1): 318-325. [21] FENG Y L, MU C C, ZHAI J Q, et al. Characteristics and personal exposures of carbonyl compounds in the subway stations and in-subway trains of Shanghai, China[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 183(1/2/3): 574-582. [22] CHEN Y Y, SUNG F C, CHEN M L, et al. Indoor air quality in the metro system in North Taiwan[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, 13(12): 1200. doi: 10.3390/ijerph13121200 [23] GONG Y, WEI Y, CHENG J, et al. Health risk assessment and personal exposure to volatile organic compounds (VOCs) in metro carriages: A case study in Shanghai, China[J]. Science of the Total Environment, 2017, 574: 1432-1438. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.072 [24] AMPOFO F, MAIDMENT G, MISSENDEN J. Underground railway environment in the UK Part 1: Review of thermal comfort[J]. Applied Thermal Engineering, 2004, 24(5/6): 611-631. [25] 孙筱. 人体散发VOC的特性及人与环境的相互作用研究[D]. 北京: 清华大学, 2017. [26] 叶晓江, 连之伟, 蒋淳潇, 等. 上海地铁站台环境质量分析[J]. 建筑热能通风空调, 2009, 28(5): 61-63. doi: 10.3969/j.issn.1003-0344.2009.05.015 [27] 李人哲, 钟源, 关玲玲, 等. 某轨道车辆司机室整车及其内饰材料气味溯源研究[J]. 电力机车与城轨车辆, 2019, 42(6): 44-47. [28] LIU S, LI R, WILD R J, et al. Contribution of human-related sources to indoor volatile organic compounds in a university classroom[J]. Indoor Air, 2016, 26(6): 925-938. doi: 10.1111/ina.12272 [29] 刘冰玉. 地铁车厢环境空气质量研究[D]. 北京: 北京市市政工程研究所, 2016. [30] 何生全, 金龙哲, 吴祥, 等. 北京典型地铁系统可吸入颗粒物实测研究[J]. 安全与环境工程, 2017, 24(1): 40-44. [31] 邵李燕. 地铁车厢内空气品质及污染物分布特性研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2019. [32] PARK W M, PARK J B, ROH J, et al. Levels of formaldehyde and TVOCs and influential factors of 100 underground station environments from 2013 to 2015[J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2017, 24(4): 1030-1042. [33] XU B, HAO J. Air quality inside subway metro indoor environment worldwide: A review[J]. Environment International, 2017, 107: 33-46. doi: 10.1016/j.envint.2017.06.016 [34] 卫生部. 室内空气质量标准: GB/T 18883-2002[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002. [35] 左宝锋. 环己酮生产技术和工艺路线探讨[J]. 科技展望, 2015, 25(5): 127. doi: 10.3969/j.issn.1672-8289.2015.05.117 [36] 裴鹏正, 贠建民, 贾琦, 等. 软儿梨果酒发酵过程中挥发性风味物质变化分析[J]. 生物技术进展, 2021, 11(6): 758-769. [37] 孙宏雨, 李栋学, 徐琳, 等. 生物体内环形挥发性甲基硅氧烷的分布、行为及效应研究进展[J]. 环境化学, 2022, 41(1): 193-204. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2020100502 [38] 王鑫. 安徽省大气中挥发性有机物污染特征、来源解析及健康风险评价[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2020. [39] CHAN L Y, LAU W L, WANG X M, et al. Preliminary measurements of aromatic VOCs in public transportation modes in Guangzhou, China[J]. Environment International, 2003, 29(4): 429-435. doi: 10.1016/S0160-4120(02)00189-7 [40] DO D H, VAN LANGENHOVE H, CHIGBO S I, et al. Exposure to volatile organic compounds: Comparison among different transportation modes[J]. Atmospheric Environment, 2014, 94: 53-62. doi: 10.1016/j.atmosenv.2014.05.019 [41] 李丽. 上海市轨道交通系统空气质量调查及其影响因素研究[D]. 上海: 复旦大学, 2011. [42] HWANG S H, PARK W M. Indoor air quality assessment with respect to culturable airborne bacteria, total volatile organic compounds, formaldehyde, PM10, CO2, NO2, and O3 in underground subway stations and parking lots[J]. Air Qual Atmos Health, 2019, 12: 435-441. doi: 10.1007/s11869-019-00666-z [43] 环境保护部. 乘用车内空气质量评价指南: GB/T 27630-2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011. [44] 张桂芹, 姜德超, 李曼, 等. 城市大气挥发性有机物排放源及来源解析[J]. 环境科学与技术, 2014, 37(S2): 195-200. [45] MIEKISCH W, KISCHKEL S, SAWACKI A, et al. Impact of sampling procedures on the results of breath analysis[J]. Journal of Breath Research, 2008, 2(2): 026007. doi: 10.1088/1752-7155/2/2/026007 [46] 武在天. 地铁车厢内空气品质的现状调查与分析[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2016. [47] LI T T, BAI Y H, LIU Z R, et al. Air quality in passenger cars of the ground railway transit system in Beijing, China[J]. Science of the Total Environment, 2006, 367(1): 89-95. doi: 10.1016/j.scitotenv.2006.01.007 [48] GONG Y, ZHOU T, ZHAO Y, et al. Characterization and risk assessment of particulate matter and volatile organic compounds in metro carriage in Shanghai, China[J]. Atmosphere, 2019, 10(6): 302. doi: 10.3390/atmos10060302 [49] MA J, LI Y, LIU Y, et al. Metal(loid) bioaccessibility and children’s health risk assessment of soil and indoor dust from rural and urban school and residential areas[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2020, 42(5): 1291-1303. doi: 10.1007/s10653-019-00415-2 [50] 苏雷燕. 上海市城区大气VOCs的变化特征及反应活性的初步研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2012. -

下载:

下载: