-

习近平总书记在2018年全国生态环境保护大会上指出:“我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期”。当前,环境污染排放总量处于高位,水、土地资源消耗强度大,环境承载力已达到或接近上限,呈现出多尺度环境问题交互影响、多介质环境污染复合作用等趋势[1],给我国生态环境治理与保护带来巨大挑战。环境工程学科在我国生态文明建设、绿色高质量发展进程中的地位愈发凸显,在打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国等伟大事业中发挥了不可替代的支撑作用[2],已成为实现社会、经济、生态协调发展不可或缺的战略性关键学科。在“双碳目标”和“疫情常态化防控”背景下,亟需突破学科壁垒、拓展学科内涵、深化学科交叉,并基于系统思维,综合环境污染控制、资源循环利用与生态环境系统保护的基础理论、工程技术和管理方法并锐意创新[3],为解决我国重大环境问题、构建人类命运共同体提供科技支撑。

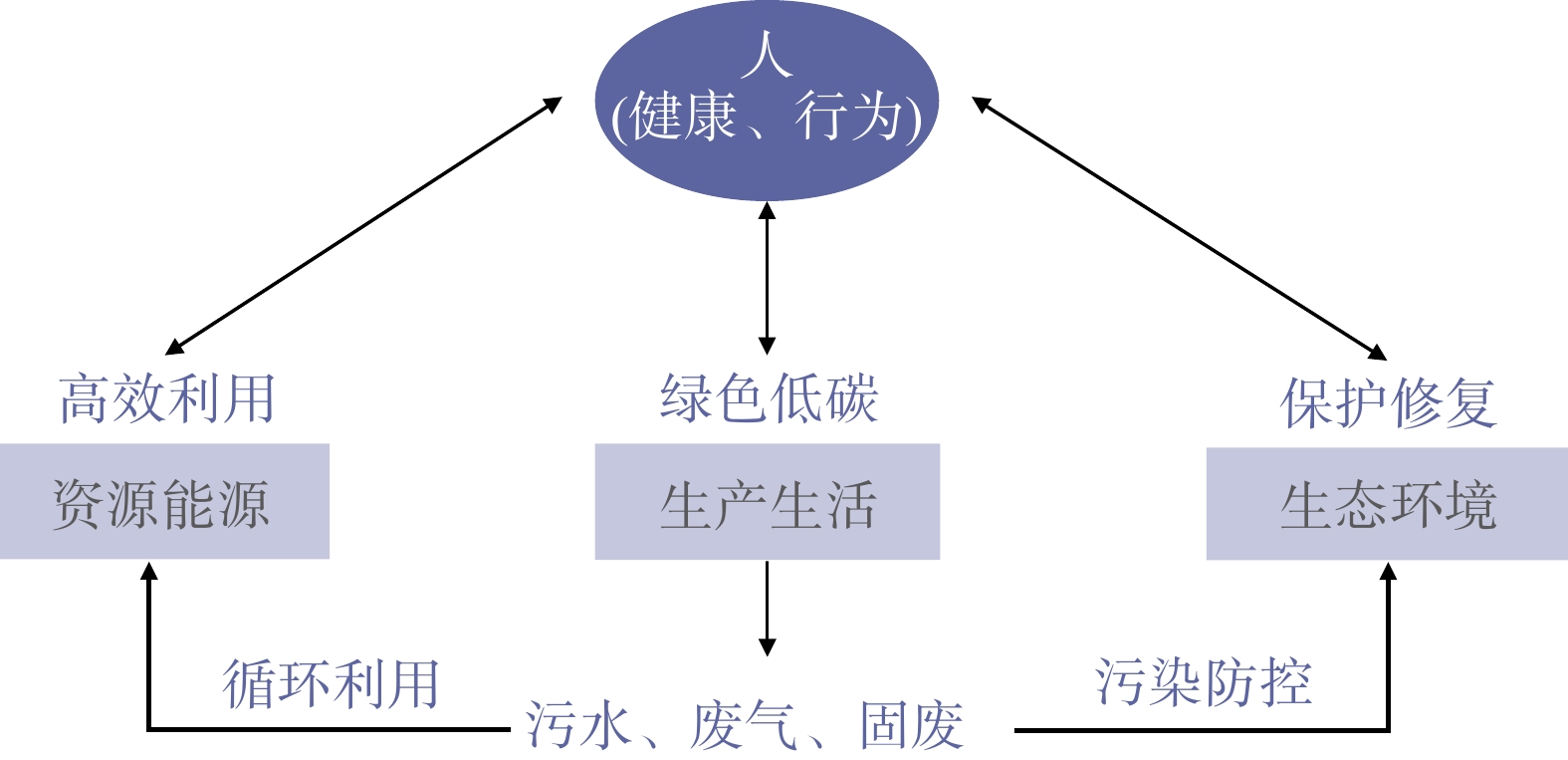

环境工程学科的根本任务是实现人与生态环境和谐共生,通过绿色低碳的生活生产以及高效的资源能源利用方式,进行环境污染防治,以构建可持续发展的生态环境(见图1)。生态环境具有复杂性、系统性、传递性和长期性等特点,并呈现出多介质、多过程、多尺度等特征,决定了环境工程学科具备问题导向和交叉融合特性。因此,环境工程学科以治理环境污染和改善生态环境质量等重大问题为导向,融合了多学科理论、方法和技术,形成了较为完整的基础理论与技术方法体系。在近半个世纪的发展过程中,环境工程学科也赋予其他学科新内涵和增长点,是工程学科矩阵中的重要元素。我国是世界制造业大国和全球第二大经济体,其环境工程领域所面临的重大问题已逐渐成为世界环境工程学科的共同挑战、研究热点和学术前沿。当下,在愈发紧迫的全球气候治理及“双碳”目标约束下,我国生态环境的科学治理方案对全球具有重要借鉴意义。随着“一带一路”倡议的持续推进,我国环境工程学科发展将放眼全球,为“一带一路”沿线国家和地区的可持续发展提供中国方案[4]。

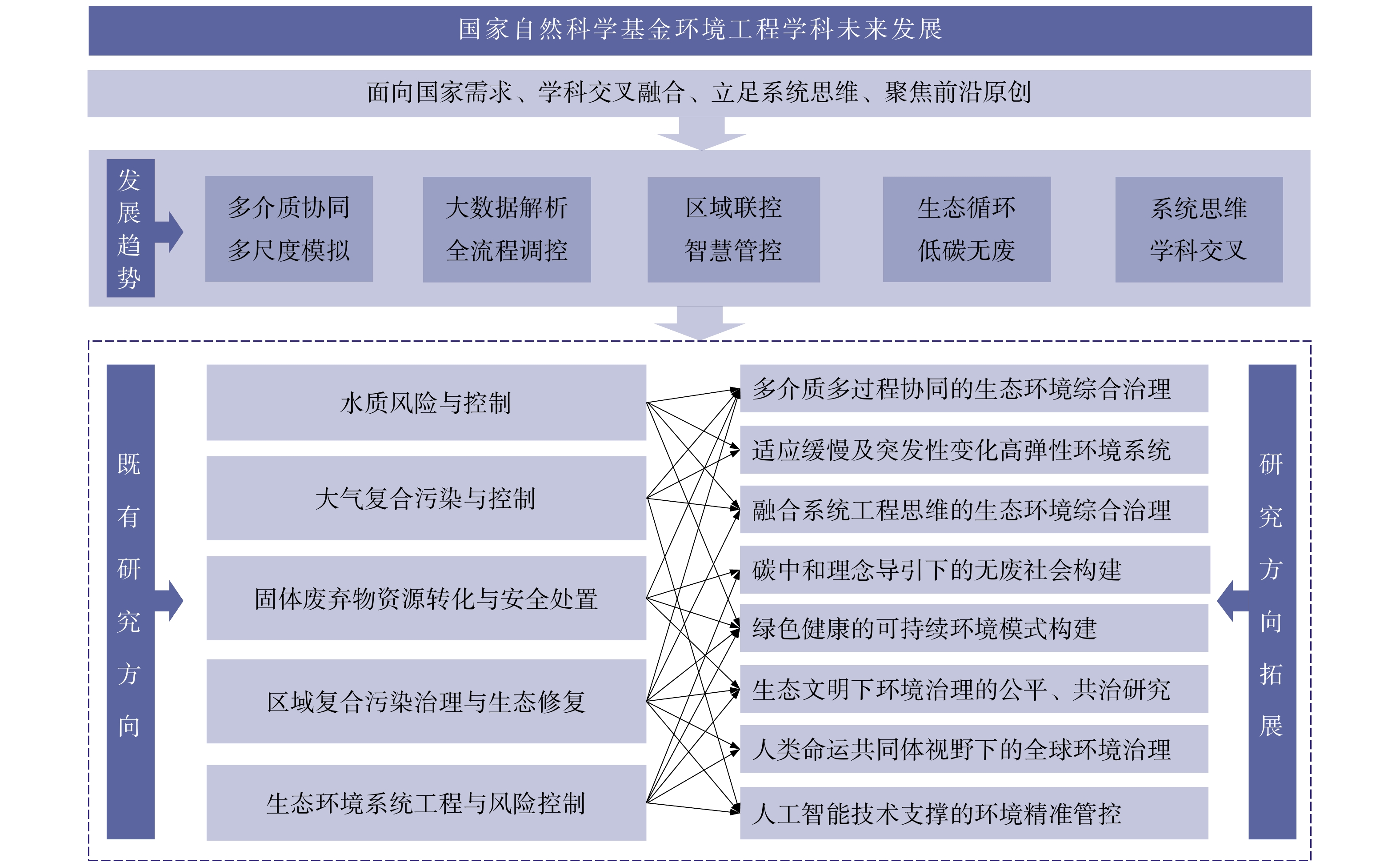

基于上述原因,近年来在国家自然科学基金委持续资助下,我国环境工程学科实现了快速发展,在水质风险与控制、污/废水处理与资源化、空气污染与控制、固废资源化转化与安全处置、区域复合污染治理、生态环境系统工程与风险控制等学科领域(见图2),学者们开展了卓有成效的研究,形成了一批聚焦科技前沿的优秀科研团队。2019年,环境工程学科代码从建筑环境与结构工程学科中单列出来,成为独立、系统的学科资助代码,由此开启了新的学科范式变革,有望为提出全球性、颠覆性环境工程科学理论、核心技术和管理方法搭建基础研究平台,为全面推动经济社会发展绿色转型、深度参与全球生态环境治理提供科学依据。

-

作为实现人类社会可持续发展的战略性学科,环境工程学科应在坚持自由探索的基础上,聚焦国家重大需求,凝练学科关键问题,服务国家重大工程,为解决我国乃至全球生态环境问题提供基础科学理论和关键技术支撑。

1)“生态文明建设”战略下环境工程学科的挑战和任务。生态文明建设是新时代中国特色社会主义的必然选择。在推进生态文明建设中,环境工程学科应肩负起解决环境污染问题、构建绿色生态格局的学科使命[2],推进“微观环境技术研究—宏观环境工程治理—区域环境决策支撑”的全尺度环境治理的理论与技术创新,从生态文明视角出发将研究重点从“末端治理”向“生态循环”转变,全面高效地解决高质量社会经济发展与资源趋紧、环境污染、生态退化间的复杂矛盾,为我国生态文明建设提供重要的学科支撑力量。

2)“双碳”战略目标下环境工程学科的挑战和任务。随着国家“双碳”目标的提出和推进,我国进入了以降碳为重点战略方向、促进绿色转型的高质量发展时期[5],环境治理目标从单纯减污向全周期降碳转变,给环境工程学科发展带来新挑战和新机遇。因此,环境工程学科亟需推进减污降碳协同增效、生态保护绿色循环的新范式研究,以应对全球气候变化所带来的挑战,为“双碳”背景下城乡生态环境的质变提供重要科学助力。

3)“疫情常态化防控”背景下环境工程学科的挑战和任务。在“危”、“机”并存的疫情常态化防控背景下,环境工程学科亟需围绕疫情与生态环境的耦合关系,从基础理论、工程技术、管理方法等方面开展创新研究;厘清环境污染、生态破坏、人类活动和病毒传播的关联机制,为生态环境保护提供理论基础;开展多介质环境传播感染协同防控基础研究,构建安全防控关键技术体系;面向疫情常态化防控带来的城乡生态环境变化问题,创新生态环境管理模式,为生态环境安全保障提供系统性管控方法,从根本上保护各级物种及其赖以生存的生态环境系统,筑牢生态韧性屏障,以应对未来突发性环境安全事件[6]。

4)“一带一路”倡议目标下环境工程学科的挑战和任务。“一带一路”倡议是国家“十四五”规划的重要内容[7]。在国家绿色“一带一路”倡议发展的背景下,我国环境工程学科将紧扣“一带一路”沿线国家和地区生态环境保护与可持续发展的重大需求,重点关注和解决各国生态环境系统的共性问题,积极探索绿色可持续发展的国际化合作模式,为其提供中国方案、贡献中国智慧,推动沿线国家和地区实现区域社会经济的低碳绿色转型和共赢共享发展。

-

面对环境工程领域国际学术前沿问题和我国特有复杂环境问题的双重挑战,在国家自然科学基金多层次项目资助下,我国环境工程学科不断发展和蜕变,形成了较为系统的基础理论、方法体系和关键技术,提出了适应我国国情的环境治理和生态环境保护模式。当前,国家自然科学基金委环境工程学科的基础研究主要集中在如下5个重要方向。

1)水质风险与控制。发展水质标准制定的基础理论和方法,研究高风险污染物微观转化机制与控制原理[8],构建饮用水全流程安全保障理论与技术体系[9];发展生活污水绿色再生与生态循环基础理论,突破污染物定向转化与资源能源回收技术瓶颈[10];发展新一代给排水系统理论、水系统智能监测与智慧预警技术;研发工业全过程减排与高效水循环利用的原理和技术[11]。

2)大气复合污染与控制。研究区域大气复合污染形成机制与控制原理[12]、关键污染物溯源与智能监测方法[13];突破大气污染治理材料制备及应用技术瓶颈;研发固定源烟气多污染物协同控制、移动源尾气多污染物协同控制、半密闭空间空气净化技术;研究温室气体减排与资源化技术;建立“气候-污染”双重约束下大气污染物与温室气体协同减排技术体系。

3)固体废物资源转化与安全处置。研究城镇有机固废高值转化和资源化理论与关键技术,发展新材料和新工艺;开发无机固体废物传输、重构与生态利用新方法;突破危险废物风险识别与无害化处置技术瓶颈;发展废旧复合器件/材料的智能解离与循环再造技术;形成固体废物资源化、污染协同控制与安全处置技术体系[14]。

4)区域复合污染治理与生态修复。研究区域“水-气-土”多介质复合污染形成机制,发展区域生态系统稳定性和完整性理论;研发复杂条件下的地表水环境污染控制与水生态修复技术、污染场地土壤/地下水风险识别与协同控制技术、场地生态修复与安全利用技术;形成受损生态系统修复和调控理论及技术体系。

5)生态环境系统工程与风险管控。研究基于区域生态环境系统代谢过程的修复与工程调控、城乡生态环境系统规划与调控、工业产品与环境设施全生命周期生态环境风险评估与控制的理论和技术;发展工业环境过程及其共生体系的模拟、评价与优化设计方法,区域及城乡生态环境系统环境模拟、代谢模拟及风险预测方法;形成生态环境风险识别评估与综合管控的原理和技术体系。

-

环境工程学科以国家生态文明建设重大战略需求及学科领域国际学术前沿问题为导向,通过环境污染控制和修复、废物资源化循环利用、城乡生态系统可持续发展等方面的前瞻性研究,为人民安全健康保障、资源环境高效利用、社会经济可持续发展提供科学支撑。当前环境工程学科的内涵深度与外延广度已得到突破和延伸,生态循环、系统工程和信息大数据等前沿理论与新兴技术的不断融入,研究范式、尺度、效应都发生了巨大变化,形成了特征更加鲜明、独特的学科体系,已从单纯以环境污染治理为核心的工程技术学科拓展为环境技术科学、环境工程科学、环境工程管理3个分支相互支撑与协调发展的系统工程学科,具体发展趋势和方向如下。

-

1)污染控制对象更加关注复合污染与多介质协同控制。随着环境污染物种类的不断增加和新污染物的涌现,复合型污染特征日益明显,污染物之间存在跨介质交互耦合,并与环境要素之间存在复杂关联。关注单一污染物或单一介质已无法满足日益复杂的环境污染治理需求,面向多污染物、多介质的协同控制理论与技术是学科未来发展的一大趋势。

2)环境治理过程更加关注风险防控与生态安全保障。我国环境治理已从常规污染物控制向生态环境质量整体改善、风险防控与安全保障等综合目标发展,从城乡局地环境控制向流域、区域联防联控发展。因此,生态环境整体评估、高风险污染物识别、风险产生机制与控制原理、污染物全生命周期分析、污染联防联控机制、生态修复与安全保障理论和技术等,逐渐成为环境工程学科新的生长点。

3)环境治理手段更加关注清洁生产和资源循环利用技术。高能耗的环境污染末端治理模式已不符合新时代社会经济绿色转型和高质量发展的新需求。因此,研究污染物全流程与全生命周期防控、源头减排、资源循环利用、能源高效利用的理论与清洁处理等相关基础理论与技术方法,实现资源循环的全流程控制与精细化管理是学科未来发展的必然要求。

4)学科研究方法向微观解析和宏观模拟不断拓展。未来学科的研究方法将会更加多元化,污染物迁移转化研究方法向电子转移跟踪、超微结构解析、微纳米界面观测发展;污染物健康风险研究方法向分子标记和干细胞模拟方向发展;环境模拟方法向流域模拟、区域模拟和全球尺度模拟发展,大数据信息化手段的应用将会更加广泛和深入。

5)学科研究模式更加关注与新兴学科的深度交叉融合。多学科、多领域交叉互融是未来学科发展的必由之路。环境工程学科基础理论与前沿技术的发展同现代生物学、新兴材料科学、化学、管理学、城乡规划和信息科学等的交叉融合愈发深入和紧密。多学科交叉及大数据、人工智能等新兴技术的赋能[15],将为环境工程学科基础理论的原始创新、颠覆性技术的突破及多尺度、跨介质生态环境问题的综合解决方案制定提供强劲动力。

-

进入新时代,环境工程学科更加注重学科顶层设计,优化学科布局和资助体系,助力取得更具原始创新价值的突破性成果。未来,环境工程学科将重点关注以下方向(见图3)。

1)多介质多过程协同的生态环境综合治理。环境系统具有多介质、多界面、多过程、多尺度等交互作用特征。为此,环境工程学科须聚焦多介质多过程协同调控,开展复杂环境综合治理的相关理论与技术研究[16]。其重要方向包括:基于学科交叉的环境综合治理技术融合;多介质多过程协同的污染物深度控制方法与技术创新;多介质多过程协同的生态环境综合治理过程耦合与定向调控;新污染物多介质多过程协同处理技术体系构建等。

2)适应缓慢及突发性变化的高弹性环境系统。我国城镇化与经济社会快速发展导致污染物排放强度不断增加,环境系统发生缓慢性负向演变不容忽视,而极端天气、突发环境事件、冲击负荷等突发变化(如新冠疫情等)也对环境系统的稳定性和适应性带来严峻挑战。环境工程学科需要探索并建立适应缓慢及突发性变化的高弹性环境系统的评估方法和调控体系,构建适应缓慢变化的多尺度高弹性环境系统。其重要方向包括:高弹性环境系统评估方法;适应缓慢变化的韧性环境系统;适应突发性变化的高弹性环境基础设施;绿色安全弹性城市基础设施等。

3)融合环境系统工程思维的生态环境综合治理。鉴于生态环境问题治理的复杂性、异质性和传递性等特征,环境工程需要融合系统工程思维,基于“系统整体视角”,运用“系统科学方法”解决“系统层面的复杂环境问题”。需全面考量资源、能源和污染物在生态环境介质(水、土、气、固、生)与社会经济系统中跨尺度、跨介质的迁移和转化,对复杂生态环境问题进行模拟预测、分析评价、优化调控和研判决策。其重要方向包括:环境工程技术创新的多介质环境生态效应与风险评估,城市与区域生态环境系统代谢机制;环境风险的多尺度模拟评估与绿色安全韧性模式构建;面向减污降碳协同增效的方法、工具与标准;复合大气污染与温室气体协同增效控制理论与技术;城乡生态环境系统规划与调控方法;多尺度下工业系统生态集成与优化调控方法等。

4)碳中和理念导引下的无废社会构建。我国的人均资源占有量偏低,可再生资源利用率有很大提升空间。无废社会的构建是全球、区域及城乡等不同尺度下资源与环境可持续发展的必然趋势。快速城镇化、资源过度开发和能源无序利用的叠加,导致温室气体大量排放、生态系统碳收支严重失衡,“双碳”目标为我国无废社会的构建注入了新动能。其重要方向包括:碳平衡调控与资源高效利用;固废资源循环转化与利用;二氧化碳固定及高值转化;污染物低碳定向转化。

5)绿色健康的可持续环境模式构建。绿色健康的可持续环境模式构建是人类社会高质量发展的重要保障,也是生态文明建设的重要基石。环境工程学科迫切需要面向国家生态文明发展需求,深入研究面向未来的可持续环境模式的特征与内涵,应同材料科学、信息科学、人工智能、生物医学工程、城乡规划等学科交叉融合,实现环境治理过程的功能化、智能化与生态化协同发展。其重要方向包括:污染源头系统减排;清洁环境治理过程;绿色功能材料制备;基于风险控制的环境标准制定等。

6)生态文明视角下环境治理的公平、共治研究。传统环境工程学科强调科学技术革新和创新。近年来由环境污染带来的一系列社会、经济和法律等不平等问题逐渐显现(如公正危机、贫困加剧、社会歧视和群体冲突等),仅凭技术创新难以解决复杂社会问题。当前针对环境污染导致的社会性问题研究较弱,因此开展环境公平性、全民性、法理性研究是实现生态文明建设与可持续发展的重要保障,将环境社会问题纳入环境工程学科具有重要意义。其重要方向包括:面向生态文明的环境污染治理的内涵与体系构建;环境公平与环境共治协同机制研究;环境治理法制与环境伦理研究等。

7)人类命运共同体视野下的全球环境治理。我国已成为全球环境治理的重要参与者和贡献者,并将在全球环境治理中发挥更加重要的作用。环境工程学科需更加注重全球共同面临的重大环境问题,开展人类命运共同体视野下的全球环境治理。这既是推动环境工程学科发展的内生动力,也是丰富学科内涵的外在压力。其重要方向包括:“一带一路”地区健康水循环系统构建;持久性污染物的风险识别与控制;发展中国家环境公共卫生产业服务;流域水生态完整性保护;流域/区域环境生态综合调控理论与方法;“一带一路”地区工业行业绿色低碳清洁生产技术与碳中和标准等。

8)人工智能技术支撑与信息技术赋能的环境精准管控。人工智能技术支撑的环境精准管控是环境信息化发展的必然趋势,相关基础研究正处于起步阶段。人工智能环境技术是在海量环境数据收集、整理、分析和应用的基础上,利用物联网等智能感知与管理综合系统,实现环境的智慧化整治与高效管理,具有快速、全面、有效和智慧4大特征。未来,学科亟待发展智能环境方面的新兴交叉领域,并培养复合型科研人才,建立起中国环境智慧管控的理论方法、技术体系和人才队伍。其重要方向包括:环境信息智能感知;环境智能监控体系;环境大数据智能分析与决策;环境风险智能评估软件与平台;环境智能减污降碳方法等。

-

未来环境工程学科的发展将坚持“国家需求、交叉融合、系统视角、前沿原创”的总体思路,更加注重目标导向的原创性基础研究。当前,在生态文明建设、“双碳”目标、“一带一路”等国家重大战略和需求背景下,环境工程学科将在研究思路、对象及方法等方面进行变革,开展跨学科、跨领域、跨行业、跨地域交叉互融的研究,探索大、中尺度环境物质流和能量流的迁移、转化途径与规律;基于“系统思维”,运用“系统方法”和“人工智能技术”解决多尺度、多介质、多过程、多要素的生态环境系统复合问题;立足于实际工程问题,鼓励“疯狂想象—简约实现—突破限制”的研究模式,为颠覆性、原创性理论与技术创新提供生长的土壤和空间,以期解决生态环境工程领域的现实难题和科学认知需求。

“十四五”期间,环境工程学科将在水质风险与控制、大气复合污染与控制、固废资源转化与安全处置等优势方向实现进一步创新发展;在区域复合污染治理、生态环境系统工程与风险管控、供排水系统协同优化与区域元素循环、温室气体减排与控制等薄弱方向实现快速发展;在绿色安全韧性城市基础设施构建理论与技术、绿色健康的可持续环境模式构建、人类命运共同体视野下的全球环境治理、碳中和理念导引的无废社会构建、气候变化下的环境工程技术与可持续发展模式、多介质多过程协同的环境综合治理、人工智能技术支撑的环境精准管控和高弹性环境系统构建等新兴方向实现突破,为我国环境污染防治技术创新和生态环境质量改善精准施策提供基础科学支撑。未来10~15 年,依托国家自然科学基金的资助体系进一步优化环境工程学科布局,健全和完善环境工程学科基础理论、方法体系和技术体系,造就5~8个具有世界影响力的创新团队、推动2~3个分支学科进入世界前列,在环境工程若干学科方向和技术领域实现国际“并跑”和“领跑”,形成具有中国特色的环境工程基础科学体系。

-

1)强化重大科学问题攻关,大力鼓励原始创新研究。我国在过去几十年内已发展成为科技与基础研究大国,但尚未实现科技发展上质的飞跃[17]。环境工程学科需围绕我国复杂环境污染控制和环境质量改善的重大难题,通过重大研究计划、重大项目持续支持前瞻性、创新性和探索性研究,引领基础科学和工程技术重大原创成果的突破。

2)加强学科交叉研究,突破核心科学难题。吸引其他学科学者,特别是青年学者,积极参与环境工程学科的交叉研究;创新评审机制,鼓励环境工程学科与其他学科研究人员联合开展科研攻关。持续推动新思想、新观念和新技术的有机融合与集成创新发展,通过“交叉融合”解决环境工程学科的重大科学问题。

3)依托联合专项基金项目,支撑重大工程建设。依托“自由探索+工程导向”互动的资助模式,鼓励行业、地方政府和企业联合组织与资助项目,围绕国家重大战略,如雄安新区建设、京津冀协同发展、长江黄河大保护与高质量发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展战略、成渝双城经济圈建设等,形成“基础-技术-应用-基础”闭合式创新驱动链条,共同推进环境工程学科的原创理论研究与工程技术研究。

4)重视培养青年科研人员,提升团体创新能力。人才培养是学科发展的根基,是冲击科技前沿、打破认知边界的生力军。加大对青年科研人员的科研资助力度及承担重要项目的比例,采用更长周期、更宽视角的资助模式,给予青年学者更大的支持力度和发展空间;完善高水平人才和团队的稳定支持机制,促进高水平人才团队的交叉融合;瞄准国际科学前沿, 促进跨部门、跨单位、跨学科优秀人才团队的科研合作[18]。

5)落实“破五唯、立新标”举措,完善评价机制。充分考虑环境工程学科实践性强的特点,弱化唯文章数量和影响因子等片面、机械的评价模式,注重成果本身科学价值和科研人员实际贡献,突出标志性学术成果的创新质量,将科研人员从简单的“热点研究追踪”和“论文指标竞争”中解放出来,做真正的原创研究,集中智慧发好文章、大文章,鼓励出综合成果、系统成果和大成果,切实推进对环境工程科学问题的认知与理解,推动学科发展。

6)深化国际合作与交流,提高学科的国际影响力与竞争能力。环境问题是事关人类命运共同体的全球性问题,应加大力度资助环境工程学科学者在国内或国外组织召开高水平国际会议,进一步加强交流互鉴、深化国际合作,推动我国学者进入高水平国际舞台并扮演重要角色。通过国际合作与交流项目,吸引国外学者来华交流与工作,提升我国环境工程学科的国际影响力。

-

多年来,国家自然科学基金环境工程学科面向我国重大环境问题和国际学术前沿,不断优化学科方向布局,在促进科研成果产出、人才培养、国际合作等方面,充分发挥了国家自然科学基金在基础研究中的导向作用。进入新时代,在生态文明建设、“双碳”目标等国家战略背景下,我国环境工程学科面临着新机遇与严峻挑战,已呈现出一些新特征:环境系统的空间边界更加宽广;环境要素及理论、技术和方法的内涵更加丰富;学科的系统性整体性更加鲜明;绿色、低碳、信息化等时代特征更加清晰;人才队伍结构更加合理。未来,环境工程学科将继续秉持“系统性、整体性、绿色化、智慧化、装备化”的学科价值观,坚持“国家需求、交叉融合、系统视角、前沿原创”的总体思路,持续优化学科布局与实施路径,开启本学科的范式变革,为解决我国重大环境问题、构建人类命运共同体提供科技支撑和决策依据。

致谢 感谢曲久辉、贺泓等院士及其他专家对本文的贡献,感谢本学科的学者通过学术会议及发展战略研讨会等方式为本学科发展提出的建设性意见和建议。

国家自然科学基金环境工程学科发展探讨

The development of environmental engineering disciplinary in context of National Natural Science Foundation of China

-

摘要: 在我国新时代生态文明建设、绿色高质量发展进程中,环境工程已经成为战略性关键学科,其科学内涵深度与外延广度亦在不断突破和延伸,对科学基金的学科建设及改革提出了新的要求和挑战。立足国家重大需求与学科国际前沿,系统分析了环境工程学科的特征、发展现状与趋势及未来重要发展方向,提出了国家自然科学基金总体定位下环境工程学科的重要发展领域、布局及策略。环境工程学科将贯彻“国家需求、交叉融合、系统视角、前沿原创”的总体思路,持续推进科研范式变革与学科布局优化,为解决我国重大环境问题、构建人类命运共同体提供科技支撑和决策依据。Abstract: In the historical background of ecological civilization and green & high-quality development in China, environmental engineering has already become a strategic discipline. The scientific intension and extension of environmental engineering discipline have been significantly strengthened, imposing more demands and challenges to science foundation regarding discipline development and funding reform. Considering national major demands and international frontiers, this paper has systematically analyzed the features, current situation, developing trends and future orientation of the environmental engineering discipline. Accordingly, the priority research areas, discipline layout and developing strategies have been proposed for environmental engineering under the general orientation of national science foundation of China (NSFC). In consideration of national demands, disciplinary crossing, systematic thinking and original innovation, the discipline will perform continuous scientific research pattern reform and developing layout optimization, so that the scientific support and decision basis can be provided for solving national major environmental problems and building a community of shared future for mankind and nature.

-

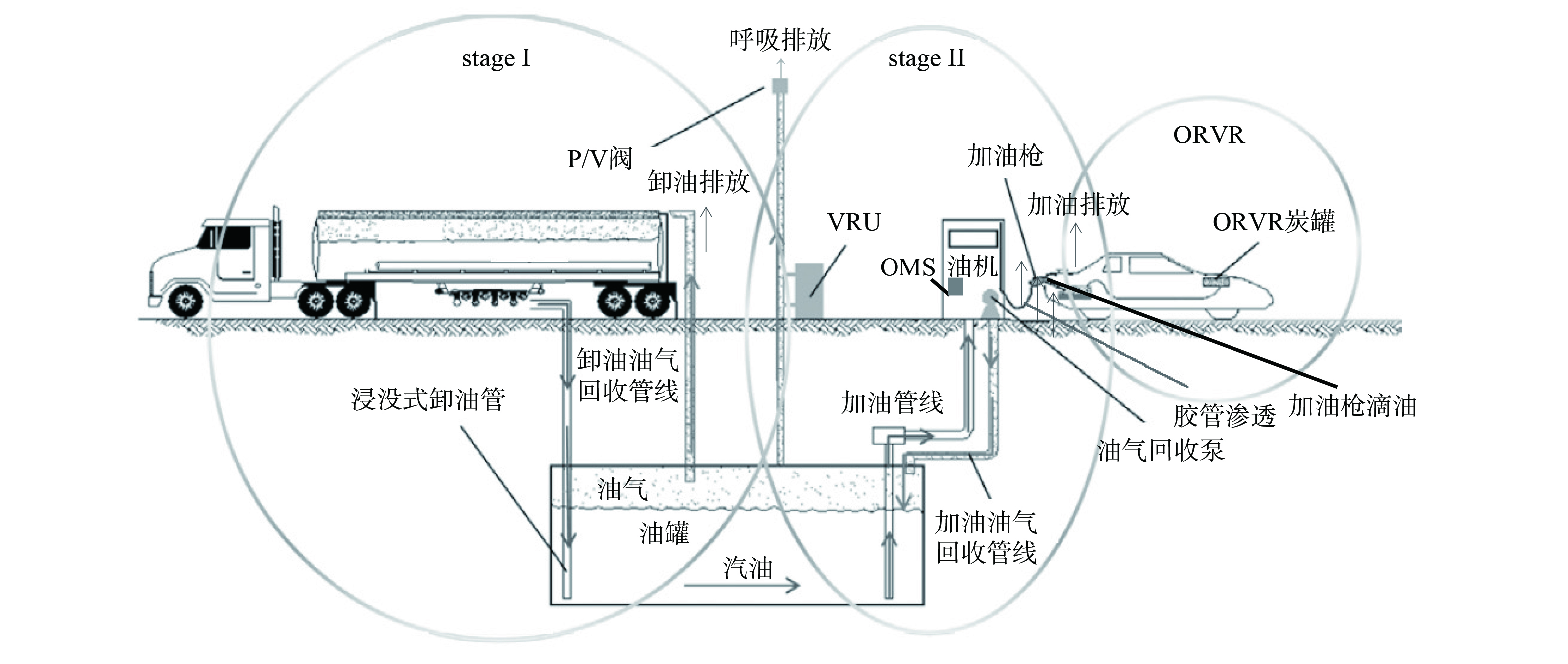

挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)是城市大气光化学氧化剂和有机气溶胶的重要前体物,对臭氧和细颗粒物的生成起到重要作用[1-3]。工业源VOCs排放占全国人为源排放总量的56.8%,主要来自石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业[4]。根据北京、上海和天津3个城市的VOCs源解析结果,汽车尾气和汽油挥发对VOCs的贡献率分别为(40.2%±16.9%)和(19.7%±7.5%)[5-6]。为了加强油气污染的控制,生态环境部先后颁布了《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)[7]和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)[8],对加油和卸油过程的油气回收、油气处理装置和在线监测系统等提出明确要求。

加油站VOCs排放如图1所示包括5个环节:卸油排放、加油排放、呼吸排放、加油枪滴油和胶管渗透排放[9]。其中呼吸排放是加油站埋地油罐内油气压力在达到排放管压力/真空阀(pressure/vacuum valve,P/V阀)的开启压力后排放的VOCs。卸油排放和加油排放分别通过一次和二次油气回收技术控制,埋地油罐呼吸排放通过安装油气处理装置控制,油枪滴油和胶管渗透分别采取防滴油加油枪和低渗透胶管等措施进行控制。目前,国内加油站已实施一次、二次油气回收技术。然而,针对呼吸排放是否需要安装油气处理装置仍存在较大争议,因此开展加油站呼吸排放因子检测可为油气排放控制提供依据。

针对加油站不同工艺过程的排放因子,美国环保署(Environmental Protection Agency,EPA)、加州空气资源委员会(California Air Resources Board,CARB)和欧洲环境署(European Environment Agency,EEA)等机构开展了相关研究[10-12]。我国研究者也在北京、上海等地开展了加油站排放因子的研究工作[13-16]。黄玉虎[17]对比了国内外未控制排放因子(Uncontrolled Emission Factor,UEF),即未采取油气回收措施时,每加注1 L汽油所排放的VOCs质量,中国、美国和欧洲加油站的总UEF分别为3 743 mg·L−1、2 902 mg·L−1、1 787 mg·L−1。

国内加油站排放因子的测算是基于典型加油过程现场测试数据,并类比国外的加油排放因子,通过统计学的方法获得。呼吸排放因子与油品特性、气液比、P/V阀设定值、日均加油量、环境温度、埋地油罐内油品温度等因素相关。如我国颁布的国家标准GB 17930-2016《车用汽油国家标准》[18]中规定,每年11月1日—4月30日,国V油品雷氏蒸气压为45~85 kPa;每年5月1日—10月31日,油品雷氏蒸气压为40~65 kPa;美国EPA在AP-42中计算机动车加油过程排放因子时雷氏蒸气压设定为78.6 kPa。我国普遍采用真空辅助式二次油气回收系统,气液比在1.0~1.2,高于国外接近于1.0的设定值[17,19]。GB 20952-2020要求P/V阀正压开启压力为2.2~3.0 kPa[8],高于国外的设定值0.75~1.5 kPa [9]。本研究采用实验测试和数据统计拟合相结合的方法,测定加油站呼吸排放因子随加油量变化的规律,可为不同规模加油站分级管理提供参考。

1. 研究方法

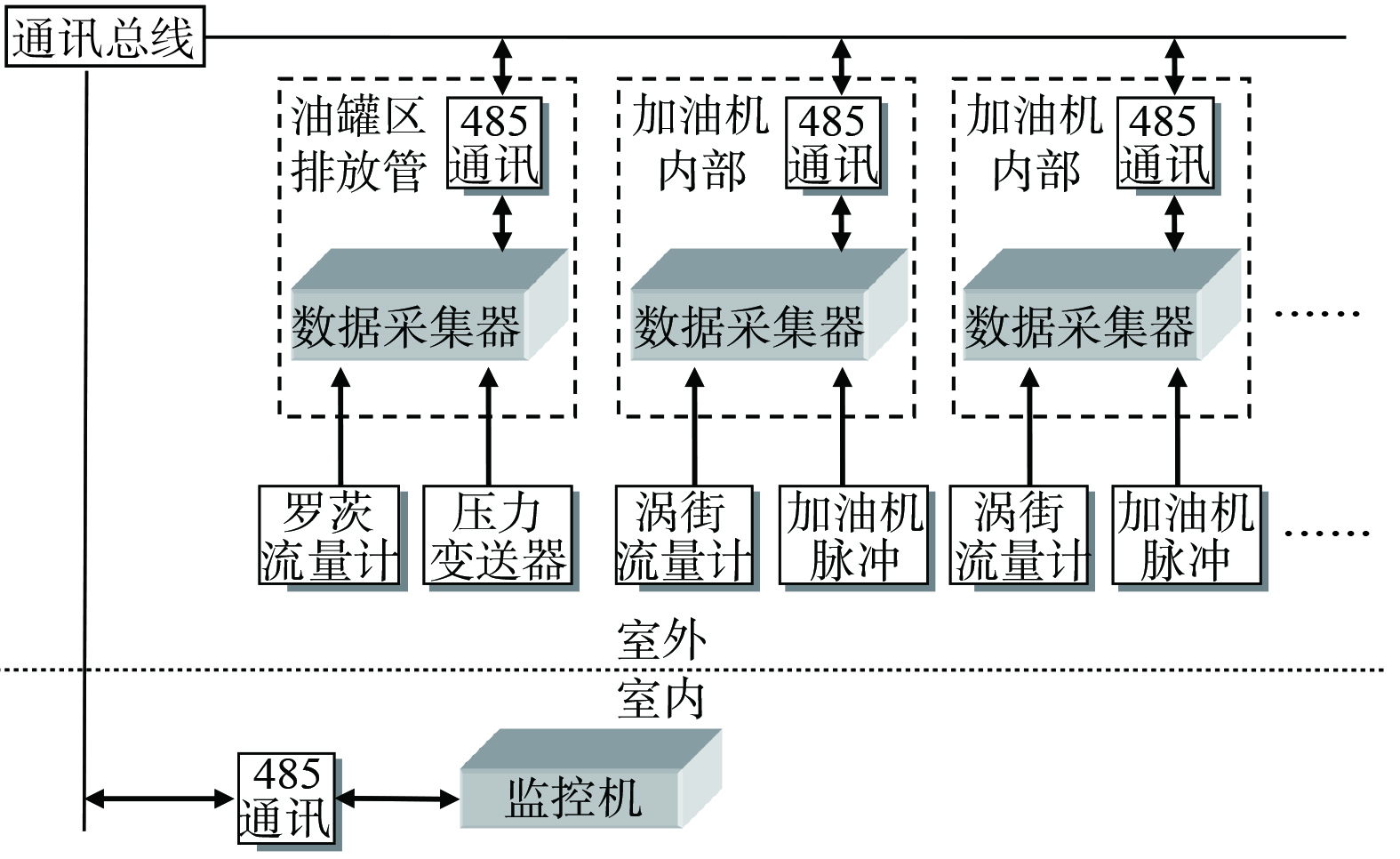

为了准确检测加油站呼吸排放因子,本研究借鉴美国CARB相关的测试规程[20],开发了如图2所示专用的排放采集系统。通过在每台加油机内部的油气回收管路上设置涡街流量计,采集加油过程中的加油机脉冲信号和流量信号,获得每次加油作业的加油量、回气量和气液比;在油罐区的排放管上安装罗茨流量计和压力变送器,连续监测油罐压力和呼吸排放累计流量[21-23]。流量计采用Dresser公司专门用于测量油气挥发物的罗茨CRM8C175型,误差值为±0.75%;压力变送器为北京昆仑海岸公司定制JYB-315MG,测量结果的最大允许误差为0.2%。

为确保实验测试结果具有代表性,本研究选取北京某年销汽油量约9 000 t的二级加油站为测试站点。测试站点配有4个30 m³地下汽油埋地油罐,使用电子式调节系统使加油气液比约维持在1.10,且卸油排放和加油排放油气回收设施性能良好;油罐通气管联通后共用1根通气立管和P/V,测试站点埋地油罐呼吸排放未安装油气回收系统。

在实验前,按GB 20952-2020附录A-C要求,检测站点加油油气回收系统的气液比和密闭性、油气回收管线液阻液阻等指标;同时,校准所有监测仪表,并在随后的实验过程中定期开展校准工作。排放监测流量计和压力表的安装位置如图3(a)和(b)所示,控制界面见图3(c)。从2021年7月起,对测试站点的加油量、回气量、油罐压力、呼吸排气流量等开展了近1年的连续监测。

根据气液两相平衡原理,埋地油罐和通气管形成的气相空间内油气浓度与温度、压力等物理量有关,呼吸阀排放的油气为罐内饱和汽油蒸气。因此,为降低采样难度和提高准确性,在通气管距离地面1 m处设置浓度检测采样口 (图3(b)) 。通过真空负压采样法,用TEDLAR气袋采集立管内的油气;气样经预处理后,采用安捷伦7890气相色谱检测气体中非甲烷总烃(non-methane hydrocarbon,NMHC)的浓度。

2. 结果与讨论

2.1 日加油量和呼吸排放量的相关性

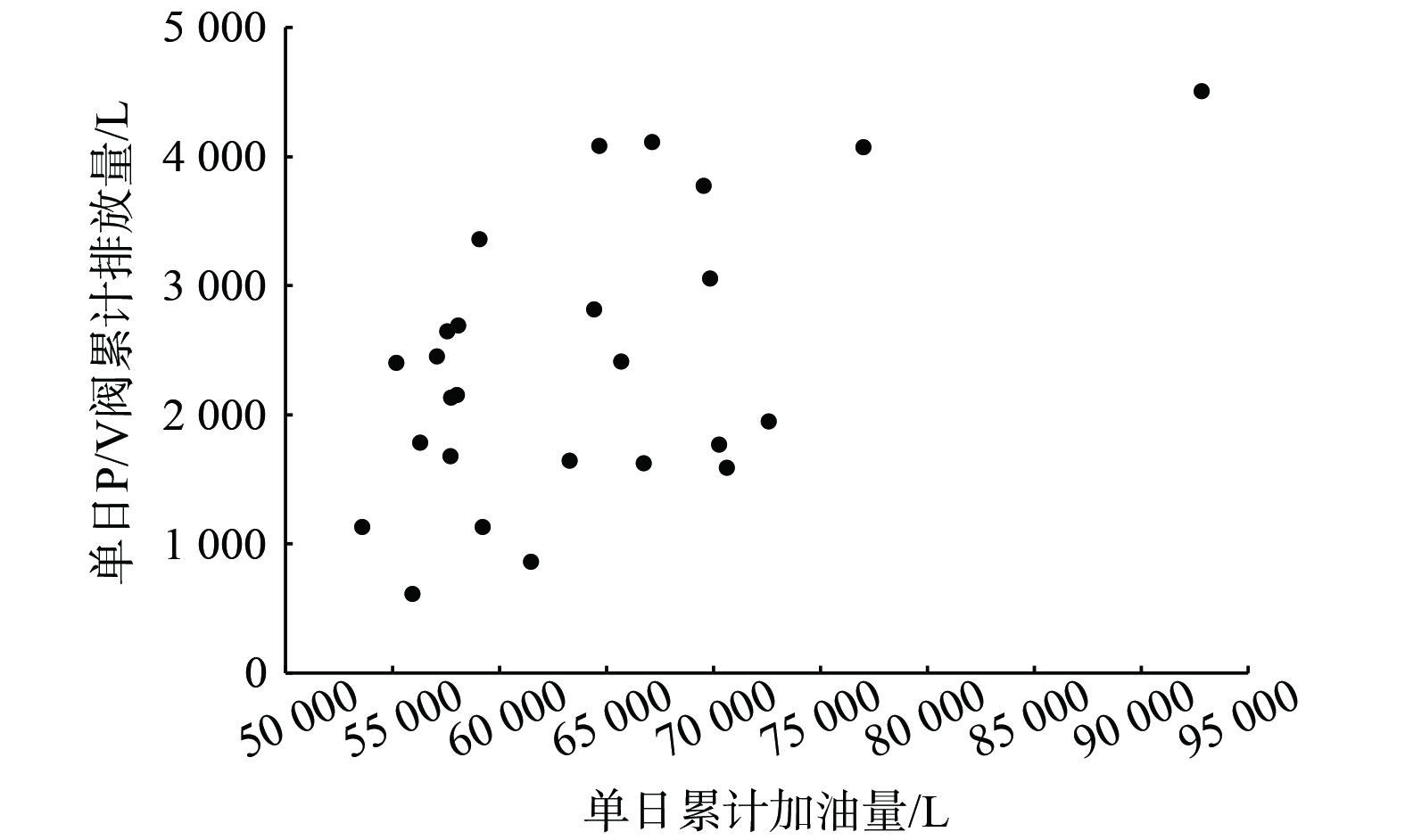

《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)中规定,各种加油油气回收系统的气液比均应为1.00~1.20。每次加油过程通过油气回收型加油枪回收油气多于加油的体积,导致埋地油罐油气压力增大,发生呼吸排放。在气液比保持稳定的情况下,站点超量回收的油气体积与日加油量相关。因此,本研究根据站内监控系统的加油数据,以及所采集的罗茨流量计数据,对2021年10月15日—11月10日期间的单日累计加油量与单日累计P/V阀排放油气量进行了统计分析,结果见图4。

使用SPSS软件进行相关性分析,由于样本数据小于50个,选择Shapro-Wilk检验样本数据的正态分布[24],计算可得单日加油量Po=0.003<0.05,单日排放量Pg=0.276>0.05,这表明单日加油量不具备正态分布特征。对经过现场观测发现,在加油站的日常作业中,油气回收检测、计量检定、设备维修维护等偶发性作业均可能影响油罐压力。虽然此类作业根据操作规程会不定期开展,但每次均会关停加油设施,对单日加油量产生较大影响,为53 000~92 000 L。

选用Spearman相关系数来度量单日加油量(x)和单日排放量(y)2个变量之间的相关性。计算得到r值为0.319,P值为0.105>0.05。这说明单日加油量和单日排放量之间没有显著的相关关系。因此,对于实际加油站而言,由于单日作业过程存在较多干扰因素,不具备总结单日加油量和单日排放量规律的条件。

2.2 累计加油量和呼吸排放量的相关性

影响加油站VOCs排放清单的不确定性因素较多,包括活动水平的可靠性及VOCs 排放因子的适用性和准确性。

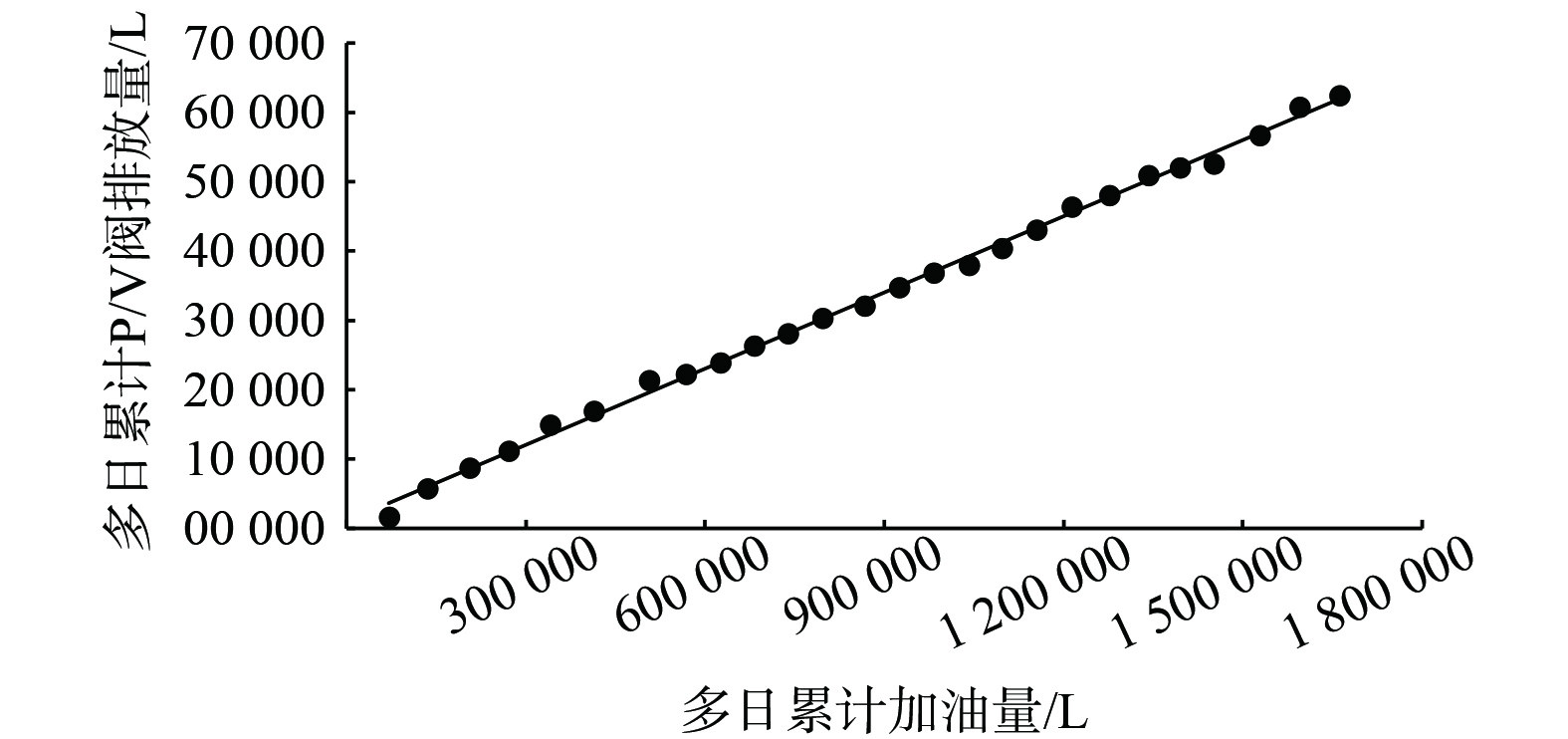

为了减少偶发性作业对单日排放量的波动影响,本研究进一步对多日累计加油量和多日累计排放量进行分析。图5为2021年10月15日—11月10日期间多日累计加油量和多日呼吸排放量数据的变化图,累计排放量与累计加油量之间呈现明显线性关系。

通过SPSS计算Pearson相关系数r=0.998 8,这说明2个变量显著线性相关。使用最小二乘估计法对图5的数据序列做线性回归,即使每个样本点

(xi,yi) (xi,f(xi)) y=0.0366x+1052.7 (1) 式(1)线性相关系数R2=0.997 5,回归方程对样本数据点的拟合优度很高。回归方程的截距为1 052.7 L,对比样本总累计呼吸排放量65 419 L ,仅为1.6 %;对比样本总累计加油量1.73×106 L,仅为0.061%。加油站不进行加油作业时,埋地油罐没有大呼吸,且小呼吸明显小于大呼吸,不会引起超压排放,需要对公式(1)进行修正。根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》[25],油品储运源主要包括油品储运和加油站,VOCs排放总量可按公式Ei=Pi×EFi计算,仅与排放因子EFi和活动水平Pi有关,其中活动水平Pi为油品的周转量,公式中没有设置截距。因此,对回归方程进一步优化,重新拟合所得回归方程见公式(2)。

y=0.0379x (2) 式(2)的线性相关系数R2=0.995 3,即在特定时间段内累计排放量与累计加油量具有固定斜率的显著线性关系。

《石化行业VOCs污染源排查工作指南》[26]、US EPA参考AP-42[8]文件中(石油液体运输和销售)公式计算加油过程VOCs排放量均与加油站汽油销售量或者排放源的活动水平呈线性相关,这与本研究得到的结论一致。

2.3 排放斜率的影响因素

为了验证上述拟合方程在累计加油量变量上的通用性,本研究选取检测周期内的若干个时间段,使用最小二乘估计法对累计加油和累计排放数据进行线性回归,回归结果如表1所示。

表 1 不同时间段累计加油量与累计排放量线性回归参数Table 1. Linear regression parameters of cumulative refueling volume and cumulative emissions in different test periods时间段 排放斜率 拟合优度 气液比 日均加油量Q /L 2021-10-15至2021-10-23 0.039 7 0.956 9 1.062 70 718 2021-10-24至2021-11-10 0.039 2 0.978 2 1.059 62 746 2022-01-05至2022-01-12 0.035 4 0.982 8 1.066 68 365 2022-02-09至2022-03-22 0.041 2 0.989 8 1.133 29 896 2022-04-15至2022-04-28 0.045 0 0.922 2 1.082 33 791 2022-04-29至2022-05-11 0.015 5 0.851 5 1.080 21 075 2022-05-12至2022-05-31 0.007 6 0.644 2 1.102 15 918 2022-07-01至2022-07-31 0.038 3 0.953 2 1.061 33 474 该加油站所有时间段的加油气液比均为 (1.08±0.05) ,气液比处于非常稳定的状态。气液比与拟合所得斜率的相关系数r=−0.060 5,说明这2个变量的相关性不显著,故暂不考虑气液比对排放量的影响。

对于指定加油站,加油站内外部环境、油非互动等是影响油品销售量的重要因素。在2021年10月至2022年4月期间,测试站点日均加油量较大,排放斜率稳定在0.035 4~0.045;2022年4月底到6月期间,北京因新型冠状病毒肺炎疫情发布系列社会面防控要求社会面流动和活动的显著减少直接导致了加油站日均加油量的减少,排放斜率相应明显降低。测试站点5月12日至31日,日均加油量降至15 918 L,排放斜率下降至0.007 6。根据现场测试流量和压力数据,2022年5月份仅有9天发生了P/V阀超压开启情况,且油气总排放量仅为6 034 L。

根据EPA在AP-42中油罐车卸油过程排放因子LL和机动车加油过程排放因子LD(1995年)计算公式[9],排放因子与装卸方式、环境温度、油品的雷氏蒸气压等因素有关。2022年4月15日到28日周期内统计所得排放斜率为0.045,高于前4个测试周期的数据。这与环境温度升高,油品的蒸发速率加快,雷氏蒸气压升高有关,因此在以后的研究中,还需进一步细化分析这些参数对排放斜率的影响。同时,由于2022年4月29日以后的3个测试周期内,出现29个样本P/V阀单日排放量为0,这3个周期的排放斜率变化也需从温度、加油量等方面开展进一步的分析。

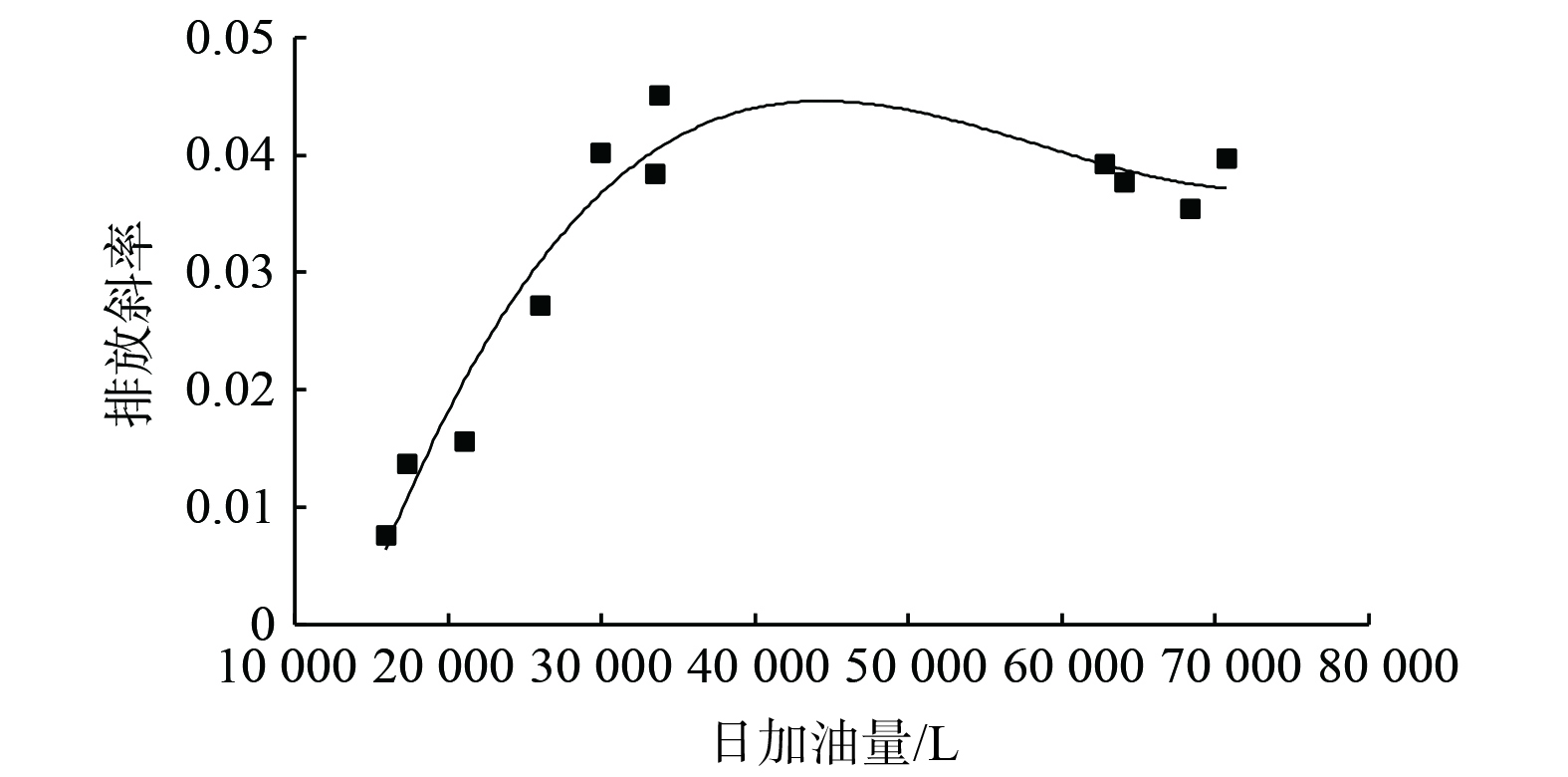

测试站点不同时间段日均加油量与排放斜率的散点图如图6所示,排放斜率k先随着日均加油量的升高而增大;当日均加油量升至约28 800 L时,k的变化逐渐变小。因此,k是与某个年均销售规模Q加油站排放因子相关的参数。使用最小二乘估计法对日均加油量和排放斜率进行拟合,见式(3)。

k=6.66×10−16×Q3−1.17×10−11×Q2+6.44×10−6×Q−0.069 (3) 式(3)线性相关系数R2=0.935 2。对式(3)求解,日均加油量Q为15 920 L时,排放斜率k=0。上述现象是由于埋地油罐P/V阀的开启压力设定为+(2.2-3.0) kPa,具有一定的保压效果,当日均加油量低于15 920 L时,埋地油罐P/V阀基本没有呼吸排放。这与实际加油站作业中检测的数据基本一致,说明可通过日平均加油量Q(L)分段计算不同规模加油站的排放斜率k,并以此计算排放量,如式(4)所示。

k={6.66×10−16Q3−1.17×10−11Q2+6.44×10−6Q−0.069Q≥159200Q<15920 (4) 2.4 排放斜率与排放因子换算

在实验测试过程中,在加油站通气管采样检测油气的体积浓度,并根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》[26]附表二-19,15.6 ℃时油气分子量为68 g

·mol−1 UEF=k·777mg·L−1 根据《HJ 1118-2020》中汽油密度为760 g·L−1[18],计算典型规模加油站的排放因子如表2。日加油量44 717 L,即年销售量12 400 t时,呼吸排放因子最高为34.65 mg·L−1;当日加油量增加到72 098 L时,呼吸排放因子与28 839 L的计算结果基本接近。

表 2 不同年汽油销售规模加油站的排放因子Table 2. Emission factors of the gasoline filling station with different annual sales scale年汽油销售规模Qa/t 日均汽油销售量Q/L 呼吸排放因子 UEF 4 416 15 918 0 5 000 18 024 9.50 8 000 28 839 29.45 10 000 36 049 32.83 12 400 44 717 34.65 20 000 72 098 29.07 表1说明,当日加油量Q超过29 000L时,采集足够多样本且在气象因素基本一致情况下,排放斜率k取值为0.037 9~0.041 2;取其平均值0.038 3,也可估算排放因子,

UEF 对比表2,当日加油量Q为28 839 L时,即年销售量为8 000 t时,排放因子为29.45 mg·L−1。这与上述所得排放因子29.76 mg·L−1基本一致,说明实验测试与拟合公式计算值可以相互验证。

参考黄玉虎等[13,17,19]的研究结果,本研究得出的排放因子为给非ORVR (Onboard Refueling Vapor Recovery,车载加油油气回收系统)车辆加油,且加油站内具备一次和二次油气回收、在线监测系统时,加油站正常运行条件下,埋地油罐呼吸的排放因子约为30 mg·L−1。文献报道的国内外研究机构得出的呼吸排放因子如表3所示。

表 3 国内外不同研究机构得出的排放因子Table 3. Emission factors obtained by different research institutions at home and abroad各研究机构得出的数据为8~122 mg·L−1,与本研究通过实验测试所得的呼吸排放因子相比均不超过同一个数量级,检测结果较为接近。美国EPA、欧洲EEA和上海市环科院是未采安装油气处理装置时的呼吸排放因子,国外的P/V阀正压开启压力设定值普遍低于国内。这说明加装油气处理装置可显著降低呼吸排放因子。美国CARB和北京市环科院呼吸排放因子较本研究得出的结果要低。

2.5 油气处理装置安装的可选择性

《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)实施后,加油站是否需要安装油气处理装置由各省级环保主管部门自行决定,在《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)执行过程中,多个省市环保部门均强制要求所有加油站必须安装油气油气处理装置。

与现有文献中基于统计采样分析得出的排放因子相比,本研究进一步明确了加油规模对呼吸排放因子的影响,年汽油销售规模超过4 500 t的加油站才有必要安装油气处理装置对埋地油罐的呼吸排放进行控制。以我国东部某省为例,全省共计有10 000多座加油站,年销汽油量超过4 500 t的油站数量占比仅约10%,有近9 000余座站点并不需要安装油气处理装置,油气处理设施安装后减排效益不明显,而且存在着自身能耗较高、容易产生危废等问题,造成了较大的环保投入浪费,并没有体现“协同增效、减污降碳”的发展思路[27]。按油气处理装置单价10万元计算,全省可减少油气处理装置投资约8亿元;将这些费用投入到其它油气回收环节的技术升级,能起到更好的油气排放控制效果。

3. 结论

1) 加油站的埋地油罐呼吸排放因子与日均加油量密切相关。对于常规配置4台汽油埋地油罐的标准化加油站,加油气液比设定为1.10、P/V阀正压开启压力为2.2~3.0 kPa条件下,日均加油量小于15 920 L时,呼吸排放因子为0;随着日均加油量的升高,呼吸排放因子将逐步升高,超过28 800 L左右后,呼吸排放因子变化趋于稳定,呼吸排放因子约为30 mg·L−1。

2) 综合考虑油气处理装置安装成本和产生的环境效率,年汽油销售规模超过4 500 t的加油站才有必要安装油气处理装置,以降低呼吸排放的油气量。

3) 目前实验加油站的气液比、P/V阀开启压力均按照国家标准要求设定,需要将进一步研究不同气液比设定范围、不同P/V阀开启压力对呼吸排放因子的影响,降低加油站呼吸排放因子,减少呼吸排放的油气量。

4) 我国在2020年开始实施GB 18352.6-2016标准,具备车载油气回收ORVR功能的车辆将越来越多。有必要对ORVR与二次油气回收系统的不兼容排放因子开展研究,可为ORVR兼容型油气回收控制技术的研发提供数据支撑。

-

-

[1] 贺克斌, 吴烨, 余刚, 等. 立足中国绿色发展贡献全球环境治理-环境学科创新人才培养的探索[J]. 中国大学教学, 2019(Z1): 16-19. [2] 贺克斌. 生态文明与美丽中国建设[J]. 中国环境管理, 2020, 12(6): 5-6. [3] QU J H, WANG H C, WANG K J, et al. Municipal wastewater treatment in China: Development history and future perspectives[J]. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2019, 13(6): 3-9. [4] 中国科学院生态环境研究中心, “一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)环境科技产业专题联盟. 甘露泽五洲: “一带一路”上水的故事[M]. 北京: 中国环境出版集团, 2021. [5] 王金南, 秦昌波, 万军, 等. 国家生态环境保护规划发展历程及展望[J]. 中国环境管理, 2021, 13(5): 20-28. [6] LI M, YANG Y F, LU Y, et al. Natural host–environmental media–human: A new potential pathway of COVID-19 outbreak[J]. Engineering, 2020, 6(10): 1085-1098. doi: 10.1016/j.eng.2020.08.010 [7] 环境保护部. 关于印发《“一带一路”生态环境保护合作规划》的通知[EB/OL]. (2017-05-12)[2022-04-01]https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201705/t20170516_414102.htm. [8] 胡承志, 刘会娟, 曲久辉. 电化学水处理技术研究进展[J]. 环境工程学报, 2018, 12(3): 677-696. doi: 10.12030/j.cjee.201801179 [9] WANG F, HARINDINTWALI J D, YUAN Z, et al. Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality[J]. The Innovation, 2021, 2(4): 100180. doi: 10.1016/j.xinn.2021.100180 [10] 曲久辉, 王凯军, 王洪臣, 等. 建设面向未来的中国污水处理概念厂[N]. 中国环境报, 2014-01-07(10). [11] LI W W, YU H Q, RITTMANN B E. Chemistry: Reuse water pollutants[J]. Nature, 2015, 528(7580): 29-31. doi: 10.1038/528029a [12] 贺泓, 江桂斌. 科学理性认识我国的雾霾问题[J]. 中国科技奖励, 2014(4): 6-8. doi: 10.3969/j.issn.1672-903X.2014.04.002 [13] ZHANG Q, ZHENG Y, TONG D, et al. Drivers of improved PM2.5 air quality in China from 2013 to 2017[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(49): 201907956. [14] GUO W, XI B D, HUANG C H, et al. Solid waste management in China: Policy and driving factors in 2004-2019[J]. Resources Conservation and Recycling, 2021, 173(12): 105727. [15] ZHONG S, ZHANG K, BAGHERI M, et al. Machine learning: New ideas and tools in environmental science and engineering[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(19): 12741-12754. [16] 胡洪营, 杜烨, 吴乾元, 等. 系统工程视野下的再生水饮用回用安全保障体系构建[J]. 环境科学研究, 2018, 31(7): 1163-1173. [17] 李静海. 抓住机遇推进基础研究高质量发展[J]. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 586-596. [18] 李静海. 全面深化科学基金改革更好发挥在国家创新体系中的基础引领作用[J]. 中国科学基金, 2019, 33(3): 209-214. -

下载:

下载: