-

在人口增长、经济发展和全球气候变化等因素的协同驱动下,饮用水安全问题已成为全世界共同面临的严峻挑战。然而,截止2020年,全世界仍有7.71亿人无法获得水质安全的饮用水,而这一问题在农村地区尤为突出[1-2]。在我国,目前仍有1.5亿农村人口无法获得集中供水,部分地区村民仅能利用水质不稳定的分散式水源实现人饮[3-4]。其中,在我国西北农村地区,长期存在资源性、水质性缺水等问题,部分地区仍以雨水作为主要的饮用水水源[5]。由于当地基础设施较差、卫生条件落后,集雨窖水缺乏保护和处理措施,普遍存在浊度、色度、微生物和有机物的超标问题[6],对当地人民的身体健康构成潜在威胁。因此,开发适配的分散式水源净化技术对于农村地区的饮用水安全保障具有重要意义。

超滤是第3代饮用水净化工艺的核心技术之一[7],能高效地去除分散式水源中的悬浮颗粒物、胶体、大分子有机物和微生物等物质,是保障农村饮用水水质安全的重要手段。但是,常规超滤工艺存在构建复杂、清洗维护频繁及运行能耗高等问题,难以在偏远、经济落后的农村地区广泛应用[8]。针对上述问题,瑞士联邦水质科学技术研究所开发了重力流超滤技术(gravity-driven membrane,GDM)。该技术以水自重产生的跨膜压驱动,无需外部动力即可持续运行[9]。在GDM的膜分离过程中,水体中的颗粒物、胶体和微生物被截留于膜表面形成滤饼层,其中富集的微生物可通过生物降解、捕食等途径诱导滤饼层产生非均相的孔隙结构,使GDM出水通量可保持长期恒定,在无清洗条件下即可稳定运行[10]。相比于常规超滤,GDM低能耗、低维护等技术特点与农村地区社会环境和饮用水安全保障需求高度契合,已在部分农村地区开展应用[11]。有研究表明,GDM 在对不同的分散式水源(雨水、水塘水、溪沟水、河水等)进行处理时,均可产生稳定通量[12-15]。因此,以上研究仅对GDM处理不同水源产生稳定通量的过程机制进行了深入的讨论,但由于GDM运行时间相对较短(30~150 d),无法对其出水通量的后续变化趋势和运行情况做出进一步的研判。

一直以来,膜污染是膜分离工艺中亟待解决的关键问题,是限制其实际工程长期运行净化效果和运行效能的重要因素。GDM在无清洗、无维护条件下长期运行时,膜表面污染物的大量累积对其运行潜力和净水效能的影响效应尚未明确。同时,在较低的跨膜压下产生稳定的出水通量是GDM工艺的核心优势,然而其稳定通量的持续时间仍未可知。由于GDM是一种新型的水处理工艺,其运行周期的判断标准及适用的清洗方式尚未界定。针对上述问题,本研究拟通过研究GDM长期运行的膜通量和出水水质变化,明确GDM的长期净水效果,揭示出水通量的长期动态变化规律及其关键影响因素,阐明不同清洗方式对GDM运行效能的恢复机制,以期为建立GDM长期稳定运行和维护机制以及在农村地区推广应用提供参考依据。

-

本研究中所用原水为地下储水模块长期存储的雨水。根据我国西北村镇地区雨水的水质特征,通过稀释、添加高岭土等方式使其进水水质指标接近实际水样,并使进水水质稳定在一定范围内。GDM进水中各项水质指标如下:水温为19~24 oC,浊度为2.35~6.96 NTU,色度为35~50 度,pH为6.39~7.30,溶解氧(dissolved oxygen,DO)为4.59~7.35 mg·L−1,总有机碳(total organic carbon,TOC)为1.19~9.71 mg·L−1,菌落总数为1 800~20 000 CFU·mL−1。

-

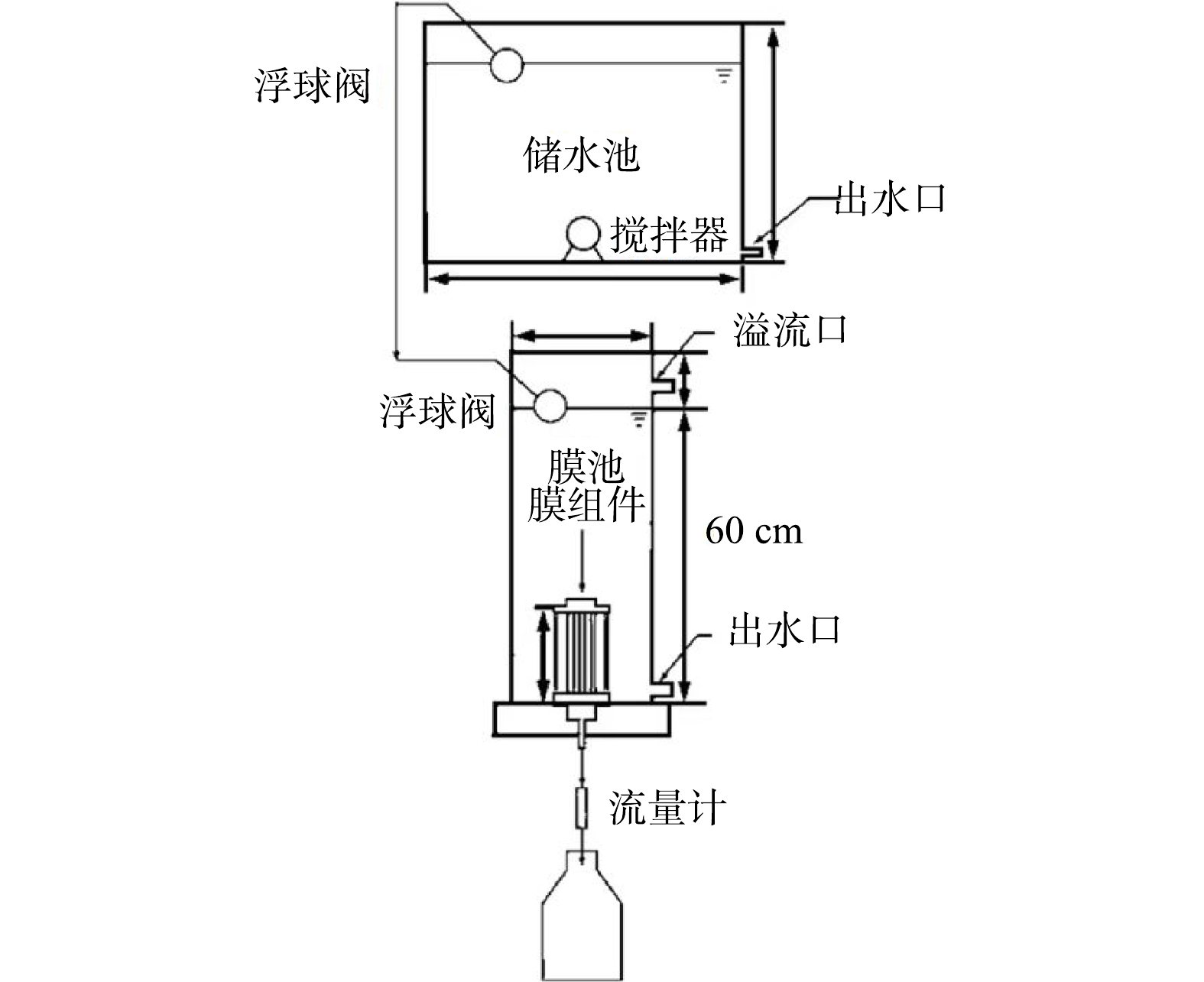

GDM装置由储水池、膜池和膜组件3部分组成(图1),其核心膜组件位于膜池的底部,采用聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride,PVDF)中空纤维膜丝。该膜丝平均孔径为30 nm,最大截留分子质量为150 kDa。GDM膜池的侧壁设有浮球阀,用于维持膜池水位恒定,进而保证恒定的跨膜压差。在重力驱动下,原水直接从储水池进入膜池,后经中空纤维膜组件过滤至储水桶中。本研究中GDM装置采用连续流模式,在固定水头(溢流口至出水口60 cm处)下运行,跨膜压保持在6 kPa。膜池出水口设有流量计,用于精确分析膜通量和膜阻力,装置运行时间为 240 d。

-

在反应器运行阶段,对进水和出水水质监测指标主要包括基本水质指标(pH、DO、水温)、TOC、浊度、色度和微生物浓度等。其中,基本水质指标采用便携式多参数水质分析测定仪(HI 98194,哈纳沃德)测定。色度、浊度指标分别使用哈希便携式分光光度计(DR 1900)和浊度仪(WZB-170,雷磁)测定。TOC采用总有机碳测定仪(岛津,TOC-VCPH)测定。微生物水质指标根据生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750-2006)测定。

装置运行期间,GDM反应器出水通量通过计算每天出水流量与膜面积比值获得,GDM装置的膜阻力可根据式(1)(达西定律)计算。

式中:J为膜通量,L·(m2·h)−1;ΔP为跨膜压力差,Pa;µ为水的粘度,Pa·s;Rt为总阻力,m−1。

根据膜丝的初始纯水通量,利用式(1)计算初始膜阻力(Rm)。反应器运行末期,在相同条件下测定通量并计算膜总阻力(Rt)。为了深入的剖析 GDM 长期运行过程中的膜污染特性,考察通量随时间变化规律和膜过滤总阻力,同时,还对反应器运行末期滤饼层阻力(Rc)和由膜孔堵塞引起的内部阻力(Rp)进行了分析。反应器运行停止后,用硅胶刷去除膜表面的生物滤饼层,并用 0.9% NaCl 溶液冲洗,然后将膜组件重新放入到膜池中运行24 h后,测定通量,根据式(1)计算滤饼层阻力(Rc),滤饼层阻力(Rc)与初始膜阻力(Rm)的差值即为膜孔阻力(Rp)。

原水流经滤膜时,由于水中杂质在超滤膜表面的截留,膜的过滤阻力逐渐增加,膜通量会随时间下降。为了恢复膜通量,在装置运行末期,对膜组件采用以下的方式进行清洗。首先,对膜组件进行表面清洗,即将取出的膜组件浸入装有0.9%氯化钠溶液的烧杯中,用硅胶刷轻轻擦拭膜丝,洗去膜丝表面的生物滤饼层,并用0.9%的氯化钠溶液进行冲洗,清洗前后对膜丝取样保存用于扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)表征。表面清洗后的膜丝重新运行,24 h后测定纯水通量。其次,在表面清洗的基础上对膜丝进行反冲洗。整个反冲洗过程,以其出水浊度为参考标准,当出水浊度低于0.1 NTU后停止反洗,并对膜组件的纯水通量进行。最后,在反冲洗基础上,利用1 000~2 000 mg·L−1次氯酸钠对膜组件进行化学清洗,将膜组件重新运行,24 h后进行通量的测定。

-

本研究作图分析通过Origin 2019 完成。统计分析,如T检验(T-test)和方差分析(ANOVA)等,利用Microsoft Excel完成,用于检验各指标间的相关性和差异性。

-

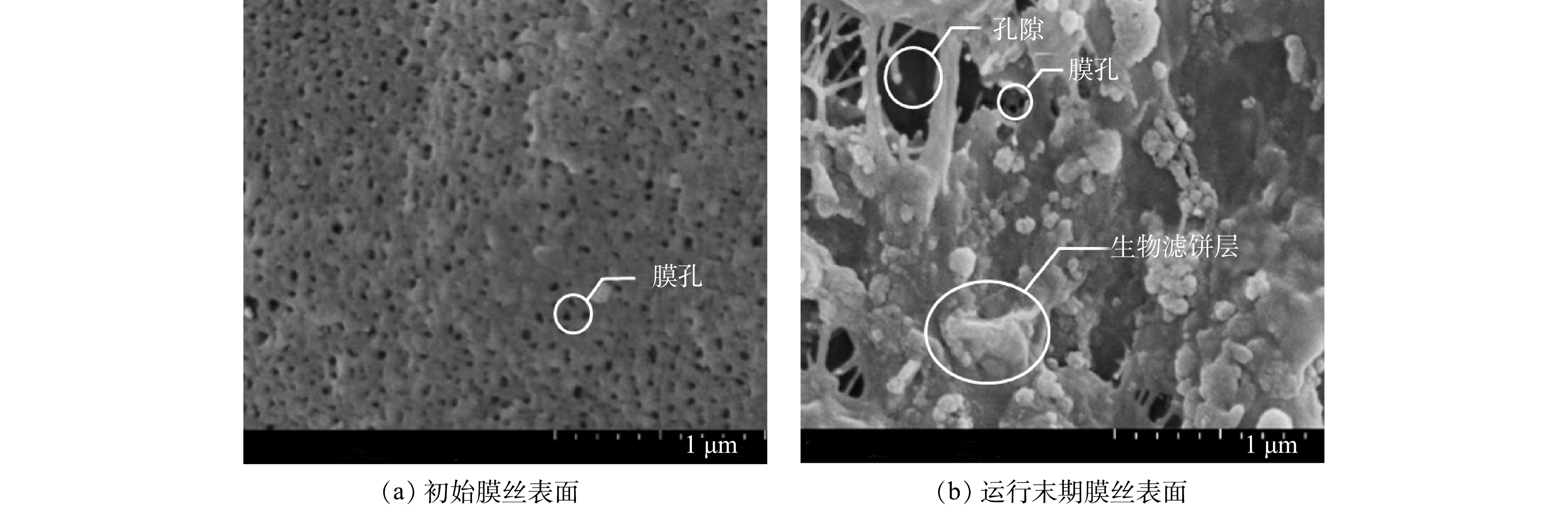

GDM系统长期运行的通量及膜阻力变化如图2所示。根据其出水通量及膜阻力变化规律可将GDM运行过程划分为3个阶段:启动期(0~8 d),稳定期(9~150 d)和下降期(151~240 d)(图2(a))。在运行启动阶段,GDM出水通量的下降速率较快,在8 d内由最初的38.46 L·(m2·h)−1下降至8.33 L·(m2·h)−1。这是由于原水中的微生物、悬浮颗粒、胶体、大分子有机物等污染物在膜孔筛分作用下,被拦截在膜表面,大量积聚后形成致密、平整的滤饼层,导致通量迅速降低。而在稳定期,膜丝表面滤饼层中微生物量逐渐增多后,滤饼层中部分累积的污染物可被微生物驱动的捕食、分解、降解等过程去除,使滤饼层变得粗糙、疏松并在其内部形成孔隙结构(图3),故滤饼层对水流的阻力降低。因此,当膜丝表面非溶解性污染物沉积产生的阻力与微生物诱导形成孔隙结构释放的阻力达到平衡时,膜通量可达到稳定状态。在本研究中,GDM在运行第9 天后出水通量逐渐趋于稳定,并在150 d内保持在(8.85±0.74) L·(m2·h)−1。

然而,随着运行时间的增加,GDM出水通量在150 d后出现逐渐降低并达到二次稳定的趋势,至240 d运行结束时,整个下降期平均出水通量为5.37 L·(m2·h)−1,显著低于稳定期通量水平(P<0.001),降幅达39.3%。通过对运行末期膜阻力分布规律的分析发现(图2(c)),该现象与膜孔堵塞有关。结果表明,膜丝自身阻力、滤饼层阻力和膜孔堵塞阻力分别占总阻力的14.6%、54.2%和31.2%。其中滤饼层阻力占比低于其他研究报道的水平(约70%~87%)[16-18]。同时,由于滤饼层具有预过滤效应,可减少纳米级颗粒物进入膜孔内部,缓解堵塞问题,因此,通常情况下,GDM的膜孔堵塞阻力占比一般低于10%[12,19-20]。相比之下,本研究中GDM在无维护条件下连续运行时间较长,因此,运行末期膜孔堵塞阻力占比达到31.2%,高于现有研究的结果。该现象说明,在长期运行过程中,GDM中滤饼层阻力逐渐转化为膜孔堵塞阻力[21-23],导致其出水通量将明显降低,影响产水效率。因此,重力流超滤装置在无维护条件下的最大连续工作时间应不超过150 d,运行结束后需对膜丝进行清洗维护,使其通量恢复后重新运行。

-

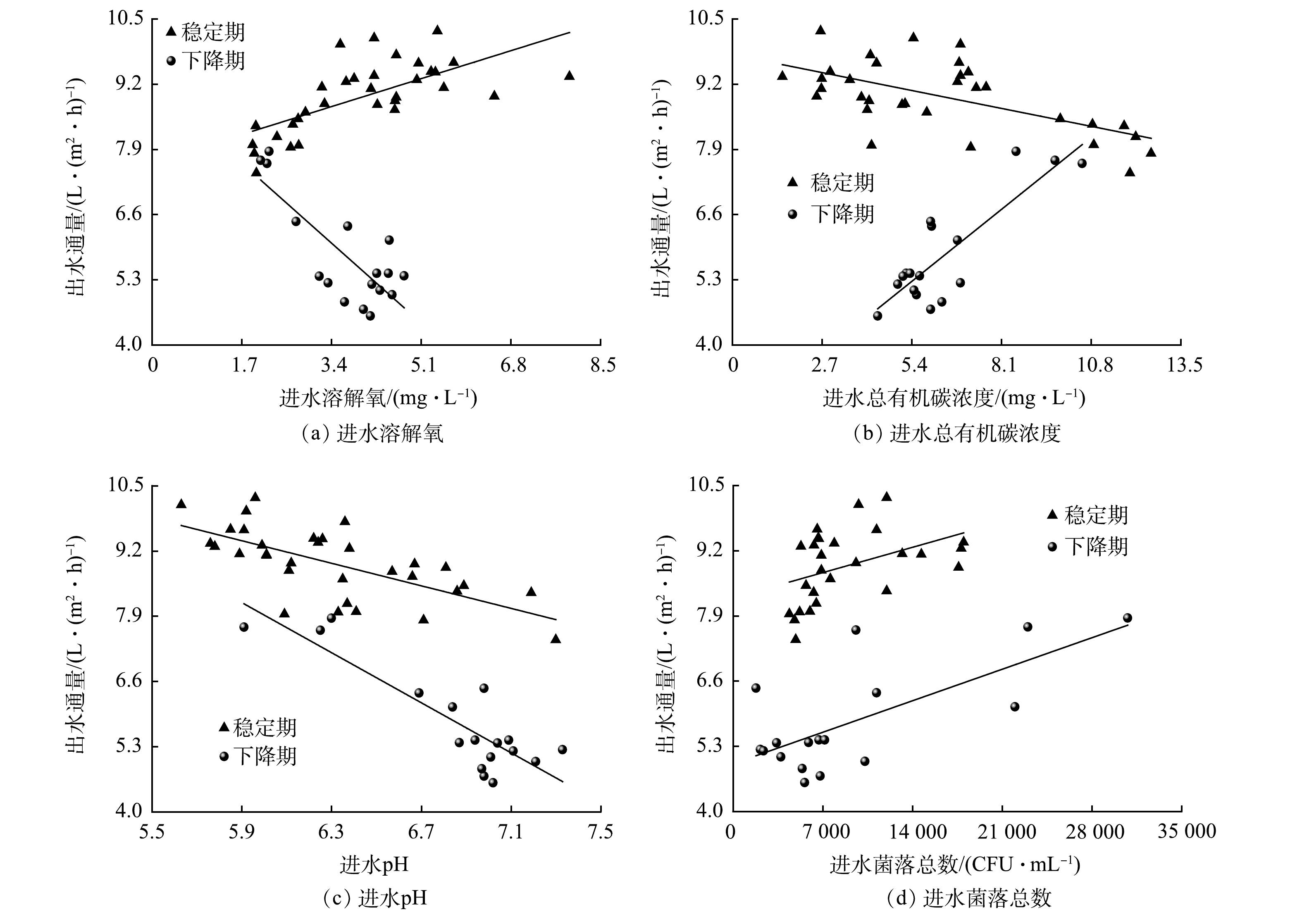

一般来说,通量的稳定主要取决于进水水质,而通量值的高低则取决于进水的组成成分和水质因子的变化情况[24]。通过分析不同时期稳定通量值的变化与不同水质因子的响应关系发现,其响应关系、响应程度在稳定期和下降期均呈现不同规律(图4)。对于溶解氧来说,稳定期的出水通量与之呈显著正相关关系(r=0.677,P<0.001)(图4(a))。由于稳定期滤饼层中有机质含量累积相对较少,溶解氧增加促进了微生物驱动的有机物降解和分解过程,滤饼层主要以非均相结构覆盖于膜丝表面,其内部疏松、粗糙程度更高,用于水力输送的孔隙结构更多,因此,稳定期的通量水平随溶解氧的增减而上升。而在下降期,由于运行时间较长,滤饼层中有机质累积量和微生物含量显著增加,其中的颗粒态有机物可被分解为溶解态的有机物,从而进入膜丝内部,造成膜孔堵塞,因此,通量值与DO呈负相关(r=−0.794,P<0.001)。同时,进水TOC浓度对于稳定通量值的变化在稳定期和下降期也呈现不同的响应关系(图4(b))。在稳定期,通量值随进水TOC浓度升高而显著降低(r=−0.672,P<0.001)。其原因是由于进水TOC浓度升高,导致微生物释放的胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)含量增加[25],使得膜丝表面生成均匀、致密的滤饼层致使其透水性降低。该现象与PETER-VARBANETS[11]和DERLON等[26]的研究结果一致。而在下降期,通量值随TOC浓度的升高而增大(r=0.850,P<0.001),说明膜丝表面滤饼层中的微生物群落结构在下降期发生了明显的变化,微生物对有机物的利用效率明显增高。目前相关研究表明,随着运行时间增加,滤饼层中的变形菌和拟杆菌已成为该系统的优势种群[27],优势菌种通过捕食等作用共同组成了一个稳定的微生物生态系统[28],对有机物的降解作用增强,滤饼层更易形成多孔的非均相结构,有助于通量的提升。

此外,进水的pH与菌落总数对稳定通量值也具有一定的影响,且在不同阶段的响应关系保持一致(图4(c)~(d))。其中,稳定期和下降期的通量均随pH的增大而显著降低(r=−0.874,P<0.001;r=−0.610,P<0.001),随进水微生物数量的增加而升高(r=0.701,P=0.002;r=0.425,P=0.027)。当滤饼层中有机质被大量降解时,导致进水中pH升高,滤饼层界面上的降解产物向本体溶液中扩散并形成边界层[29],使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致出水通量下降[30]。对于微生物来说,当进水中的微生物数量升高,有利于丰富滤饼层内部的微生物群落结构,促进滤饼层中真核生物的捕食作用,从而增加滤饼层的粗糙程度及其非均质性,提升出水通量。

-

在膜分离过程中,除膜通量和膜阻力外,出水水质也是评估其运行效能的关键指标。在本研究中,对分散式水源中的典型特征污染物(浊度、色度、菌落总数和TOC)在GDM长期运行过程中的去除效能进行了评估(图5)。在装置运行过程中,GDM进水浊度平均值为2.12 NTU,启动期(0~8 d)、稳定期(9~150 d)和下降期(151~240 d)的出水浊度分别为0.09、0.19和0.15 NTU,均低于我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5479-2006)中限值1.0 NTU。同时,3个时期的出水浊度无显著的统计学差异(P>0.05),对应的浊度去除率分别为95.87%、90.91%和92.99%。对于色度来说,尽管进水中的色度变化相对较大,但GDM出水中的色度相对稳定,在启动期、稳定期和下降期的平均值分别为5.00、9.11和7.64,均达到我国《生活卫生饮用水标准》。

此外,在GDM的长期运行过程中也实现了对TOC的高效去除,启动期、稳定期和下降期的出水TOC含量分别为1.12、0.91和1.11 mg·L−1,其值均低于我国饮用水水质标准限值。与稳定期相比,GDM在下降期的出水通量虽明显降低,但TOC去除率在运行末期未出现相关文献报道的大幅降低现象[12,24]。这是由于本研究中采用GDM膜组件为垂直放置的中空纤维膜丝,与上述研究采用的平板膜相比,其表面累积的颗粒态有机物相对较少,因此,由颗粒态有机物分解释放的溶解态有机物浓度相对较低。

在稳定运行过程中,GDM对微生物也显示了较好的截留效果。在启动期和稳定期,出水中的菌落总数均值分别为3 CFU·mL−1和59 CFU·mL−1,低于《生活饮用水卫生标准》限值,符合饮用水水质标准。然而,在下降期,GDM出水中的菌落总数显著上升(P<0.001),其均值可达145 CFU·mL−1,超过相关水质标准限值。由于GDM在长期运行过程中,滤饼层表面颗粒态有机物可降解为小分子有机物后进入出水,其中的可同化有机碳(assimilable organic carbon,AOC)和生物可降解溶解性有机碳(biodegradable dissolved organic carbon,BDOC)可使出水中的生物稳定性降低[31],微生物可在膜组件出水口生长。此外,有研究表明,天然水体(雨水、地表水)中存在大量超小、超微微生物[32-33],其体积可远小于0.01 μm3。同时,由于该类微生物的基因组数量较少,在不同的环境条件下,其细胞尺寸可,向更小的方向发展,因此该类微生物有一定几率从滤饼层-膜界面向出水中突破并在外繁殖[34-35],导致GDM出水中的菌落总数逐渐升高。以上结果说明,GDM在无清洗、无维护的条件下运行,可保障稳定期出水水质安全,但无法确保长期运行过程中微生物指标完全达标。因此,当运行时间超过150 d或出水通量显著降低时,应对膜组件进行清洗、维护或灭菌后继续运行。

-

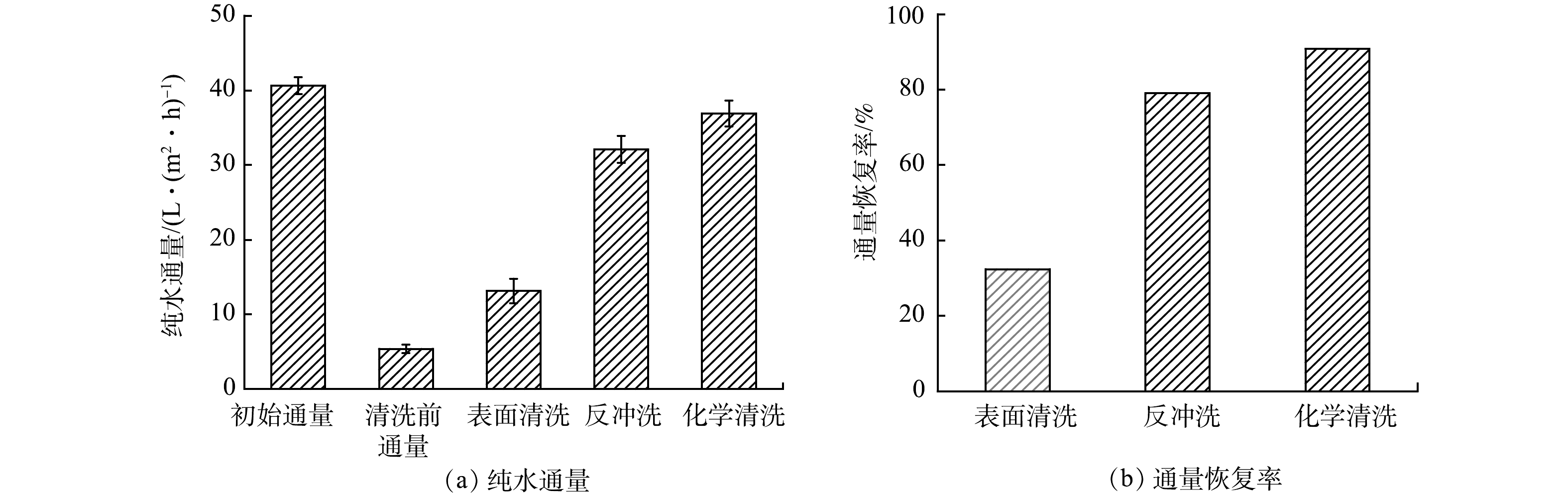

针对GDM长期运行出现的通量降低和微生物再生的问题,本研究依次采用表面清洗,反冲洗和化学清洗方法对GDM膜组件的初始通量进行恢复。结果显示,清洗前膜组件的通量均值为5.37 L·(m2·h)−1,通过表面清洗、反冲洗和化学清洗后的膜组件通量分别为13.1、32.1和36.9 L·(m2·h)−1,约为初始膜通量的32.3%、80.0%和91%(图6)。以上结果说明,不同的清洗方式对于膜通量的恢复均有贡献,其中在无药剂条件下,反冲洗对于长期运行GDM的通量恢复效果更为显著。

结合膜丝外表面微观结构的SEM表征结果可发现(图7),运行后未清洗的膜丝表面覆盖大量无机颗粒物、球菌、杆菌、EPS及细胞残体,表面清洗仅能够清除表面吸附、拦截的污染物,大部分膜孔结构依然被其表面基质层覆盖,同时仍有大量颗粒物和细胞残体残留于膜丝表面。此外,表面清洗仅能清除部分表面膜污染,无法对长期运行后膜丝内部沉积的有机物进行有效冲洗,故通量恢复率较低,仅有32.3%。因此,表面清洗仅适用于运行时间相对较短、处理原水水质较好的GDM系统。

反冲洗后膜丝表面SEM表征结果如图7(c)所示。除发现少数颗粒状物质外,膜丝外表面无滤饼层或较多沉积物质,单位面积上可辨识膜孔数量显著高于表面清洗后的膜丝表面(P<0.001)。这说明经过反冲洗后,内压式进水由膜孔冲出,可使膜丝表面基质层疏松、悬浮,从而被反洗液剥离。同时,在反冲洗压力作用下使膜孔瞬间扩张,可将堵塞膜孔的颗粒物及渗透在膜孔中的物质洗脱。相比于表面清洗,反冲洗对于通量恢复的提升更为显著,但反冲洗后膜丝通量仍无法完全恢复至原有水平。由于采用膜丝材料为PVDF,具有极强疏水性,对多糖、蛋白质等物质具有较强吸附能力,所以该类物质仍可残留于膜丝内部,阻碍水流穿过膜孔[36]。因此,在反冲洗后,采用化学清洗进一步强化膜通量恢复率。如图7(d)所示,经化学清洗后,膜丝内部残留的两亲类物质可被次氯酸钠氧化、溶解并随清洗液排出膜外,其表面颗粒物被基本洗脱,单位面积内可辨识膜孔数量进一步增多,通量恢复率达到91%。综上所述,经过长期运行的GDM膜组件无法通过简单的表面清洗恢复通量,因此,需利用反冲洗和化学清洗来显著提升通量恢复率,故在实际应用中应根据现场条件及运行时长,灵活选择GDM的清洗方式,从而达到节能高效的可持续发展理念。

-

1)长期运行的GDM系统在净化雨水过程中,稳定期(9~150 d)内的出水水质可达到我国《生活饮用水卫生标准》;但在下降期(151~240 d),膜孔阻力不断增加导致GDM的出水通量显著下降,且出水中微生物存在超标问题,其水质生物稳定性无法得到保障。因此,建议运行时间不超过150 d,并在下降期对其进行清洗维护。

2)进水水质因子,包括DO、pH、TOC和菌落总数,是影响稳定通量值的关键因素,其影响效应在稳定期和下降期均表现出不同规律,滤饼层中大量有机物的降解是导致下降期出水通量降低的重要因素之一。

3)经过长期运行的GDM膜组件可通过表面清洗、反冲洗和化学清洗等方式对通量进行恢复,其中仅通过表面清洗和手动反冲洗即可恢复GDM装置80%的膜通量。该方法操作简单,在我国农村地区具有较高适用性。

重力流超滤长期净水效果评价及其清洗方法

Evaluation of long-term water purification efficiency and cleaning method of gravity-driven membrane filtration

-

摘要: 为明确重力流超滤工艺(gravity-driven membrane,GDM)在无清洗、无维护条件下长期运行的通量变化特征及其对雨水的净水效果,对GDM装置进行了为期240 d的运行。结果表明:长期运行的GDM装置可分为3个时期,分别为启动期(0~8 d)、稳定期(9~150 d)和下降期(151~240 d)。GDM装置运行9 d后通量即可保持稳定,在无清洗条件下,最大稳定运行时间可达150 d,其平均通量为(8.85±0.74) L·(m2·h)−1。此外,不同的进水水质因子,包括溶解氧(dissolved oxygen,DO)、pH、总有机碳(total organic carbon,TOC)和菌落总数,是影响稳定通量值的关键因素,其影响效应在稳定期和下降期均表现出不同规律。在稳定期内,GDM运行的出水水质较好,雨水中的典型污染物(浊度、色度、TOC和菌落总数)经净化后均达到我国《生活饮用水卫生标准》。而在下降期(151~240 d),膜通量降低至5.37 L·(m2·h)−1,且GDM出水中菌落总数存在超标现象,因此,建议在运行150 d后对GDM进行清洗维护,以恢复膜通量和稳定净水效果。此外,通过表面清洗和手动反冲洗即可恢复GDM装置80%的膜通量。综上所述,GDM可稳定净化雨水,长期运行后简单清洗即可恢复大部分膜通量,适用于在我国农村地区推广应用。Abstract: To understand the characteristics of flux change and rainwater purification efficiency of the gravity-driven membrane (GDM) filtration process in long-term operation without any cleaning and maintenance, the GDM was operated for 240 days. The results showed that three different periods occurred during the long-term operation of the GDM, namely, the start-up period (0~8 d), the stabilization period (9~150 d) and the decline period (151~240 d). The permeate flux could stabilize at (8.85±0.74) L·(m2·h)−1 after 9 days operation, and the maximum stable operation time could reach 150 days without any cleaning and washing procedures. In addition, the influent water quality factors, including DO, pH, TOC and total plate counts, were the key factors affecting the stable flux, and their effects showed different patterns in both the stable and decline periods. During the stable period, the GDM setup could greatly remove the typical pollutants (including turbidity, color, TOC and total plate counts) in the rainwater, the effluent water quality met Chinese drinking water standards. However, during the decline period (151~240 days), the permeate flux decreased to 5.37 L·(m2·h)−1 and the total plate counts in the permeate could exceed the standards, so it was recommended to clean and maintain the GDM at the end of stable period (about 150 days) to recover the permeate as well as the function of water purification. Meanwhile, surface cleaning and manual backwashing could recover 80% of permeate flux. Accordingly, this study showed that GDM could stably purify the rainwater, and the permeate flux could recover by simple cleaning after long-term operation, which was suitable for the application in rural areas of China.

-

在人口增长、经济发展和全球气候变化等因素的协同驱动下,饮用水安全问题已成为全世界共同面临的严峻挑战。然而,截止2020年,全世界仍有7.71亿人无法获得水质安全的饮用水,而这一问题在农村地区尤为突出[1-2]。在我国,目前仍有1.5亿农村人口无法获得集中供水,部分地区村民仅能利用水质不稳定的分散式水源实现人饮[3-4]。其中,在我国西北农村地区,长期存在资源性、水质性缺水等问题,部分地区仍以雨水作为主要的饮用水水源[5]。由于当地基础设施较差、卫生条件落后,集雨窖水缺乏保护和处理措施,普遍存在浊度、色度、微生物和有机物的超标问题[6],对当地人民的身体健康构成潜在威胁。因此,开发适配的分散式水源净化技术对于农村地区的饮用水安全保障具有重要意义。

超滤是第3代饮用水净化工艺的核心技术之一[7],能高效地去除分散式水源中的悬浮颗粒物、胶体、大分子有机物和微生物等物质,是保障农村饮用水水质安全的重要手段。但是,常规超滤工艺存在构建复杂、清洗维护频繁及运行能耗高等问题,难以在偏远、经济落后的农村地区广泛应用[8]。针对上述问题,瑞士联邦水质科学技术研究所开发了重力流超滤技术(gravity-driven membrane,GDM)。该技术以水自重产生的跨膜压驱动,无需外部动力即可持续运行[9]。在GDM的膜分离过程中,水体中的颗粒物、胶体和微生物被截留于膜表面形成滤饼层,其中富集的微生物可通过生物降解、捕食等途径诱导滤饼层产生非均相的孔隙结构,使GDM出水通量可保持长期恒定,在无清洗条件下即可稳定运行[10]。相比于常规超滤,GDM低能耗、低维护等技术特点与农村地区社会环境和饮用水安全保障需求高度契合,已在部分农村地区开展应用[11]。有研究表明,GDM 在对不同的分散式水源(雨水、水塘水、溪沟水、河水等)进行处理时,均可产生稳定通量[12-15]。因此,以上研究仅对GDM处理不同水源产生稳定通量的过程机制进行了深入的讨论,但由于GDM运行时间相对较短(30~150 d),无法对其出水通量的后续变化趋势和运行情况做出进一步的研判。

一直以来,膜污染是膜分离工艺中亟待解决的关键问题,是限制其实际工程长期运行净化效果和运行效能的重要因素。GDM在无清洗、无维护条件下长期运行时,膜表面污染物的大量累积对其运行潜力和净水效能的影响效应尚未明确。同时,在较低的跨膜压下产生稳定的出水通量是GDM工艺的核心优势,然而其稳定通量的持续时间仍未可知。由于GDM是一种新型的水处理工艺,其运行周期的判断标准及适用的清洗方式尚未界定。针对上述问题,本研究拟通过研究GDM长期运行的膜通量和出水水质变化,明确GDM的长期净水效果,揭示出水通量的长期动态变化规律及其关键影响因素,阐明不同清洗方式对GDM运行效能的恢复机制,以期为建立GDM长期稳定运行和维护机制以及在农村地区推广应用提供参考依据。

1. 材料与方法

1.1 实验用水

本研究中所用原水为地下储水模块长期存储的雨水。根据我国西北村镇地区雨水的水质特征,通过稀释、添加高岭土等方式使其进水水质指标接近实际水样,并使进水水质稳定在一定范围内。GDM进水中各项水质指标如下:水温为19~24 oC,浊度为2.35~6.96 NTU,色度为35~50 度,pH为6.39~7.30,溶解氧(dissolved oxygen,DO)为4.59~7.35 mg·L−1,总有机碳(total organic carbon,TOC)为1.19~9.71 mg·L−1,菌落总数为1 800~20 000 CFU·mL−1。

1.2 实验装置

GDM装置由储水池、膜池和膜组件3部分组成(图1),其核心膜组件位于膜池的底部,采用聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride,PVDF)中空纤维膜丝。该膜丝平均孔径为30 nm,最大截留分子质量为150 kDa。GDM膜池的侧壁设有浮球阀,用于维持膜池水位恒定,进而保证恒定的跨膜压差。在重力驱动下,原水直接从储水池进入膜池,后经中空纤维膜组件过滤至储水桶中。本研究中GDM装置采用连续流模式,在固定水头(溢流口至出水口60 cm处)下运行,跨膜压保持在6 kPa。膜池出水口设有流量计,用于精确分析膜通量和膜阻力,装置运行时间为 240 d。

1.3 检测指标及方法

在反应器运行阶段,对进水和出水水质监测指标主要包括基本水质指标(pH、DO、水温)、TOC、浊度、色度和微生物浓度等。其中,基本水质指标采用便携式多参数水质分析测定仪(HI 98194,哈纳沃德)测定。色度、浊度指标分别使用哈希便携式分光光度计(DR 1900)和浊度仪(WZB-170,雷磁)测定。TOC采用总有机碳测定仪(岛津,TOC-VCPH)测定。微生物水质指标根据生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750-2006)测定。

装置运行期间,GDM反应器出水通量通过计算每天出水流量与膜面积比值获得,GDM装置的膜阻力可根据式(1)(达西定律)计算。

J=ΔPμRt (1) 式中:J为膜通量,L·(m2·h)−1;ΔP为跨膜压力差,Pa;µ为水的粘度,Pa·s;Rt为总阻力,m−1。

根据膜丝的初始纯水通量,利用式(1)计算初始膜阻力(Rm)。反应器运行末期,在相同条件下测定通量并计算膜总阻力(Rt)。为了深入的剖析 GDM 长期运行过程中的膜污染特性,考察通量随时间变化规律和膜过滤总阻力,同时,还对反应器运行末期滤饼层阻力(Rc)和由膜孔堵塞引起的内部阻力(Rp)进行了分析。反应器运行停止后,用硅胶刷去除膜表面的生物滤饼层,并用 0.9% NaCl 溶液冲洗,然后将膜组件重新放入到膜池中运行24 h后,测定通量,根据式(1)计算滤饼层阻力(Rc),滤饼层阻力(Rc)与初始膜阻力(Rm)的差值即为膜孔阻力(Rp)。

原水流经滤膜时,由于水中杂质在超滤膜表面的截留,膜的过滤阻力逐渐增加,膜通量会随时间下降。为了恢复膜通量,在装置运行末期,对膜组件采用以下的方式进行清洗。首先,对膜组件进行表面清洗,即将取出的膜组件浸入装有0.9%氯化钠溶液的烧杯中,用硅胶刷轻轻擦拭膜丝,洗去膜丝表面的生物滤饼层,并用0.9%的氯化钠溶液进行冲洗,清洗前后对膜丝取样保存用于扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)表征。表面清洗后的膜丝重新运行,24 h后测定纯水通量。其次,在表面清洗的基础上对膜丝进行反冲洗。整个反冲洗过程,以其出水浊度为参考标准,当出水浊度低于0.1 NTU后停止反洗,并对膜组件的纯水通量进行。最后,在反冲洗基础上,利用1 000~2 000 mg·L−1次氯酸钠对膜组件进行化学清洗,将膜组件重新运行,24 h后进行通量的测定。

1.4 数据分析

本研究作图分析通过Origin 2019 完成。统计分析,如T检验(T-test)和方差分析(ANOVA)等,利用Microsoft Excel完成,用于检验各指标间的相关性和差异性。

2. 结果与讨论

2.1 GDM长期运行条件下通量和膜阻力的变化特征

GDM系统长期运行的通量及膜阻力变化如图2所示。根据其出水通量及膜阻力变化规律可将GDM运行过程划分为3个阶段:启动期(0~8 d),稳定期(9~150 d)和下降期(151~240 d)(图2(a))。在运行启动阶段,GDM出水通量的下降速率较快,在8 d内由最初的38.46 L·(m2·h)−1下降至8.33 L·(m2·h)−1。这是由于原水中的微生物、悬浮颗粒、胶体、大分子有机物等污染物在膜孔筛分作用下,被拦截在膜表面,大量积聚后形成致密、平整的滤饼层,导致通量迅速降低。而在稳定期,膜丝表面滤饼层中微生物量逐渐增多后,滤饼层中部分累积的污染物可被微生物驱动的捕食、分解、降解等过程去除,使滤饼层变得粗糙、疏松并在其内部形成孔隙结构(图3),故滤饼层对水流的阻力降低。因此,当膜丝表面非溶解性污染物沉积产生的阻力与微生物诱导形成孔隙结构释放的阻力达到平衡时,膜通量可达到稳定状态。在本研究中,GDM在运行第9 天后出水通量逐渐趋于稳定,并在150 d内保持在(8.85±0.74) L·(m2·h)−1。

然而,随着运行时间的增加,GDM出水通量在150 d后出现逐渐降低并达到二次稳定的趋势,至240 d运行结束时,整个下降期平均出水通量为5.37 L·(m2·h)−1,显著低于稳定期通量水平(P<0.001),降幅达39.3%。通过对运行末期膜阻力分布规律的分析发现(图2(c)),该现象与膜孔堵塞有关。结果表明,膜丝自身阻力、滤饼层阻力和膜孔堵塞阻力分别占总阻力的14.6%、54.2%和31.2%。其中滤饼层阻力占比低于其他研究报道的水平(约70%~87%)[16-18]。同时,由于滤饼层具有预过滤效应,可减少纳米级颗粒物进入膜孔内部,缓解堵塞问题,因此,通常情况下,GDM的膜孔堵塞阻力占比一般低于10%[12,19-20]。相比之下,本研究中GDM在无维护条件下连续运行时间较长,因此,运行末期膜孔堵塞阻力占比达到31.2%,高于现有研究的结果。该现象说明,在长期运行过程中,GDM中滤饼层阻力逐渐转化为膜孔堵塞阻力[21-23],导致其出水通量将明显降低,影响产水效率。因此,重力流超滤装置在无维护条件下的最大连续工作时间应不超过150 d,运行结束后需对膜丝进行清洗维护,使其通量恢复后重新运行。

2.2 影响稳定通量变化的重要因素

一般来说,通量的稳定主要取决于进水水质,而通量值的高低则取决于进水的组成成分和水质因子的变化情况[24]。通过分析不同时期稳定通量值的变化与不同水质因子的响应关系发现,其响应关系、响应程度在稳定期和下降期均呈现不同规律(图4)。对于溶解氧来说,稳定期的出水通量与之呈显著正相关关系(r=0.677,P<0.001)(图4(a))。由于稳定期滤饼层中有机质含量累积相对较少,溶解氧增加促进了微生物驱动的有机物降解和分解过程,滤饼层主要以非均相结构覆盖于膜丝表面,其内部疏松、粗糙程度更高,用于水力输送的孔隙结构更多,因此,稳定期的通量水平随溶解氧的增减而上升。而在下降期,由于运行时间较长,滤饼层中有机质累积量和微生物含量显著增加,其中的颗粒态有机物可被分解为溶解态的有机物,从而进入膜丝内部,造成膜孔堵塞,因此,通量值与DO呈负相关(r=−0.794,P<0.001)。同时,进水TOC浓度对于稳定通量值的变化在稳定期和下降期也呈现不同的响应关系(图4(b))。在稳定期,通量值随进水TOC浓度升高而显著降低(r=−0.672,P<0.001)。其原因是由于进水TOC浓度升高,导致微生物释放的胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)含量增加[25],使得膜丝表面生成均匀、致密的滤饼层致使其透水性降低。该现象与PETER-VARBANETS[11]和DERLON等[26]的研究结果一致。而在下降期,通量值随TOC浓度的升高而增大(r=0.850,P<0.001),说明膜丝表面滤饼层中的微生物群落结构在下降期发生了明显的变化,微生物对有机物的利用效率明显增高。目前相关研究表明,随着运行时间增加,滤饼层中的变形菌和拟杆菌已成为该系统的优势种群[27],优势菌种通过捕食等作用共同组成了一个稳定的微生物生态系统[28],对有机物的降解作用增强,滤饼层更易形成多孔的非均相结构,有助于通量的提升。

此外,进水的pH与菌落总数对稳定通量值也具有一定的影响,且在不同阶段的响应关系保持一致(图4(c)~(d))。其中,稳定期和下降期的通量均随pH的增大而显著降低(r=−0.874,P<0.001;r=−0.610,P<0.001),随进水微生物数量的增加而升高(r=0.701,P=0.002;r=0.425,P=0.027)。当滤饼层中有机质被大量降解时,导致进水中pH升高,滤饼层界面上的降解产物向本体溶液中扩散并形成边界层[29],使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致出水通量下降[30]。对于微生物来说,当进水中的微生物数量升高,有利于丰富滤饼层内部的微生物群落结构,促进滤饼层中真核生物的捕食作用,从而增加滤饼层的粗糙程度及其非均质性,提升出水通量。

2.3 GDM长期运行过程中对污染物的去除效能

在膜分离过程中,除膜通量和膜阻力外,出水水质也是评估其运行效能的关键指标。在本研究中,对分散式水源中的典型特征污染物(浊度、色度、菌落总数和TOC)在GDM长期运行过程中的去除效能进行了评估(图5)。在装置运行过程中,GDM进水浊度平均值为2.12 NTU,启动期(0~8 d)、稳定期(9~150 d)和下降期(151~240 d)的出水浊度分别为0.09、0.19和0.15 NTU,均低于我国《生活饮用水卫生标准》(GB 5479-2006)中限值1.0 NTU。同时,3个时期的出水浊度无显著的统计学差异(P>0.05),对应的浊度去除率分别为95.87%、90.91%和92.99%。对于色度来说,尽管进水中的色度变化相对较大,但GDM出水中的色度相对稳定,在启动期、稳定期和下降期的平均值分别为5.00、9.11和7.64,均达到我国《生活卫生饮用水标准》。

此外,在GDM的长期运行过程中也实现了对TOC的高效去除,启动期、稳定期和下降期的出水TOC含量分别为1.12、0.91和1.11 mg·L−1,其值均低于我国饮用水水质标准限值。与稳定期相比,GDM在下降期的出水通量虽明显降低,但TOC去除率在运行末期未出现相关文献报道的大幅降低现象[12,24]。这是由于本研究中采用GDM膜组件为垂直放置的中空纤维膜丝,与上述研究采用的平板膜相比,其表面累积的颗粒态有机物相对较少,因此,由颗粒态有机物分解释放的溶解态有机物浓度相对较低。

在稳定运行过程中,GDM对微生物也显示了较好的截留效果。在启动期和稳定期,出水中的菌落总数均值分别为3 CFU·mL−1和59 CFU·mL−1,低于《生活饮用水卫生标准》限值,符合饮用水水质标准。然而,在下降期,GDM出水中的菌落总数显著上升(P<0.001),其均值可达145 CFU·mL−1,超过相关水质标准限值。由于GDM在长期运行过程中,滤饼层表面颗粒态有机物可降解为小分子有机物后进入出水,其中的可同化有机碳(assimilable organic carbon,AOC)和生物可降解溶解性有机碳(biodegradable dissolved organic carbon,BDOC)可使出水中的生物稳定性降低[31],微生物可在膜组件出水口生长。此外,有研究表明,天然水体(雨水、地表水)中存在大量超小、超微微生物[32-33],其体积可远小于0.01 μm3。同时,由于该类微生物的基因组数量较少,在不同的环境条件下,其细胞尺寸可,向更小的方向发展,因此该类微生物有一定几率从滤饼层-膜界面向出水中突破并在外繁殖[34-35],导致GDM出水中的菌落总数逐渐升高。以上结果说明,GDM在无清洗、无维护的条件下运行,可保障稳定期出水水质安全,但无法确保长期运行过程中微生物指标完全达标。因此,当运行时间超过150 d或出水通量显著降低时,应对膜组件进行清洗、维护或灭菌后继续运行。

2.4 不同清洗方式对GDM通量恢复的影响

针对GDM长期运行出现的通量降低和微生物再生的问题,本研究依次采用表面清洗,反冲洗和化学清洗方法对GDM膜组件的初始通量进行恢复。结果显示,清洗前膜组件的通量均值为5.37 L·(m2·h)−1,通过表面清洗、反冲洗和化学清洗后的膜组件通量分别为13.1、32.1和36.9 L·(m2·h)−1,约为初始膜通量的32.3%、80.0%和91%(图6)。以上结果说明,不同的清洗方式对于膜通量的恢复均有贡献,其中在无药剂条件下,反冲洗对于长期运行GDM的通量恢复效果更为显著。

结合膜丝外表面微观结构的SEM表征结果可发现(图7),运行后未清洗的膜丝表面覆盖大量无机颗粒物、球菌、杆菌、EPS及细胞残体,表面清洗仅能够清除表面吸附、拦截的污染物,大部分膜孔结构依然被其表面基质层覆盖,同时仍有大量颗粒物和细胞残体残留于膜丝表面。此外,表面清洗仅能清除部分表面膜污染,无法对长期运行后膜丝内部沉积的有机物进行有效冲洗,故通量恢复率较低,仅有32.3%。因此,表面清洗仅适用于运行时间相对较短、处理原水水质较好的GDM系统。

反冲洗后膜丝表面SEM表征结果如图7(c)所示。除发现少数颗粒状物质外,膜丝外表面无滤饼层或较多沉积物质,单位面积上可辨识膜孔数量显著高于表面清洗后的膜丝表面(P<0.001)。这说明经过反冲洗后,内压式进水由膜孔冲出,可使膜丝表面基质层疏松、悬浮,从而被反洗液剥离。同时,在反冲洗压力作用下使膜孔瞬间扩张,可将堵塞膜孔的颗粒物及渗透在膜孔中的物质洗脱。相比于表面清洗,反冲洗对于通量恢复的提升更为显著,但反冲洗后膜丝通量仍无法完全恢复至原有水平。由于采用膜丝材料为PVDF,具有极强疏水性,对多糖、蛋白质等物质具有较强吸附能力,所以该类物质仍可残留于膜丝内部,阻碍水流穿过膜孔[36]。因此,在反冲洗后,采用化学清洗进一步强化膜通量恢复率。如图7(d)所示,经化学清洗后,膜丝内部残留的两亲类物质可被次氯酸钠氧化、溶解并随清洗液排出膜外,其表面颗粒物被基本洗脱,单位面积内可辨识膜孔数量进一步增多,通量恢复率达到91%。综上所述,经过长期运行的GDM膜组件无法通过简单的表面清洗恢复通量,因此,需利用反冲洗和化学清洗来显著提升通量恢复率,故在实际应用中应根据现场条件及运行时长,灵活选择GDM的清洗方式,从而达到节能高效的可持续发展理念。

3. 结论和建议

1)长期运行的GDM系统在净化雨水过程中,稳定期(9~150 d)内的出水水质可达到我国《生活饮用水卫生标准》;但在下降期(151~240 d),膜孔阻力不断增加导致GDM的出水通量显著下降,且出水中微生物存在超标问题,其水质生物稳定性无法得到保障。因此,建议运行时间不超过150 d,并在下降期对其进行清洗维护。

2)进水水质因子,包括DO、pH、TOC和菌落总数,是影响稳定通量值的关键因素,其影响效应在稳定期和下降期均表现出不同规律,滤饼层中大量有机物的降解是导致下降期出水通量降低的重要因素之一。

3)经过长期运行的GDM膜组件可通过表面清洗、反冲洗和化学清洗等方式对通量进行恢复,其中仅通过表面清洗和手动反冲洗即可恢复GDM装置80%的膜通量。该方法操作简单,在我国农村地区具有较高适用性。

-

-

[1] 朱晓红, 孙远. 全球亟待解决的用水问题[J]. 水利水电快报, 2009, 30(3): 1-3. doi: 10.3969/j.issn.1006-0081.2009.03.001 [2] 李洪兴. 我国农村饮水安全保障体系构建的研究[D]. 中国疾病预防控制中心, 2015. [3] TRUSLOVE J, COULSON A, NHLEMA M, et al. Reflecting SDG 6.1 in rural water supply tariffs: Considering ‘affordability’ versus ‘operations and maintenance costs’ in Malawi[J]. Sustainability, 2020, 12(2): 744. doi: 10.3390/su12020744 [4] 康庄, 王世进. 我国农村饮用水安全的现状及保障对策初探[Z]. 南京: 20084. [5] 张国珍, 赵伟娜, 何春生, 等. 黄土塬地区集雨窖水水源地优选[J]. 生态学杂志, 2010, 29(4): 749-753. [6] 赵伟. 农村饮用水安全存在的问题及解决措施[J]. 农业科技与信息, 2021(8): 82-83. [7] 乔国亮. 雨水污染物负荷在窖水中的迁移转化规律研究[Z]. 2015. [8] CHU C, RYBERG E C, LOEB S K, et al. Water disinfection in rural areas demands unconventional solar technologies[J]. Accounts of Chemical Research. 2019, 52(5): 1187-1195. [9] PETER-VARBANETS M, GUJER W, PRONK W. Intermittent operation of ultra-low pressure ultrafiltration for decentralized drinking water treatment[J]. Water Research. 2012, 46(10): 3272-3282. [10] PETER-VARBANETS M, MARGOT J, TRABER J, et al. Mechanisms of membrane fouling during ultra-low pressure ultrafiltration[J]. Journal of Membrane Science. 2011, 377(1/2): 42-53. [11] PETER-VARBANETS M, HAMMES F, VITAL M, et al. Stabilization of flux during dead-end ultra-low pressure ultrafiltration[J]. Water Research. 2010, 44(12): 3607-3616. [12] DING A, WANG J, LIN D, et al. Effect of PAC particle layer on the performance of gravity-driven membrane filtration (GDM) system during rainwater treatment[J]. Environmental Science:Water Research & Technology, 2018, 4(1): 48-57. [13] LEE S, BADOUX G O, WU B, et al. Enhancing performance of biocarriers facilitated gravity-driven membrane (GDM) reactor for decentralized wastewater treatment: Effect of internal recirculation and membrane packing density[J]. Science of the Total Environment, 2021, 762: 144104. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.144104 [14] AKHONDI E, WU B, SUN S, et al. Gravity-driven membrane filtration as pretreatment for seawater reverse osmosis: Linking biofouling layer morphology with flux stabilization[J]. Water Research, 2015, 70: 158-173. doi: 10.1016/j.watres.2014.12.001 [15] DU X, XU J, MO Z, et al. The performance of gravity-driven membrane (GDM) filtration for roofing rainwater reuse: Implications of roofing rainwater energy and rainwater purification[J]. Science of the Total Environment, 2019, 697: 134187. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134187 [16] 李娜, 李志东, 李国德, 等. 膜生物反应器处理生活污水中膜污染的研究[J]. 水处理技术, 2007(8): 16-19. doi: 10.3969/j.issn.1000-3770.2007.08.004 [17] 林红军, 陆晓峰, 段伟, 等. 膜生物反应器中膜过滤特征及膜污染机理的研究[J]. 环境科学, 2006(12): 2511-2517. doi: 10.3321/j.issn:0250-3301.2006.12.026 [18] 刘纳. 新型超滤膜水处理性能及膜污染规律研究[D]. 郑州: 华北水利水电学院, 2011. [19] 宋瑞霖. 活性炭/沸石强化重力流超滤系统除污染效能及膜污染机制研究[Z]. 2021. [20] 唐小斌. 生物滤饼层/超滤耦合工艺净化水源水机理及优化研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018. [21] PURO L, TANNINEN J, NYSTROM M. Analyses of organic foulants in membranes fouled by pulp and paper mill effluent using solid-liquid extraction[J]. Desalination, 2002, 143(1): 1-9. doi: 10.1016/S0011-9164(02)00215-1 [22] CHEW J W, KILDUFF J, BELFORT G. The behavior of suspensions and macromolecular solutions in crossflow microfiltration: An update[J]. Journal of Membrane Science, 2020, 601: 117865. doi: 10.1016/j.memsci.2020.117865 [23] 宋伟, 杨平. 膜生物反应器中膜孔堵塞的影响因素及控制方法[J]. 化工环保. 2007(3): 240-244. [24] PRONK W, DING A, MORGENROTH E, et al. Gravity-driven membrane filtration for water and wastewater treatment: A review[J]. Water Research, 2019, 149: 553-565. doi: 10.1016/j.watres.2018.11.062 [25] DERLON N, KOCH N, Eugster B, et al. Activity of metazoa governs biofilm structure formation and enhances permeate flux during gravity-driven membrane (GDM) filtration[J]. Water Research, 2013, 47(6): 2085-2095. doi: 10.1016/j.watres.2013.01.033 [26] DERLON N, PETER-VARBANETS M, SCHEIDEGGER A, et al. Predation influences the structure of biofilm developed on ultrafiltration membranes[J]. Water Research, 2012, 46(10): 3323-3333. doi: 10.1016/j.watres.2012.03.031 [27] 窦娜莎, 王琳. 16S rDNA克隆文库法分析Biostyr曝气生物滤池处理城市污水的细菌多样性研究[J]. 环境科学学报, 2011, 31(10): 2117-2124. [28] 纪雪梅. 云阳县农村小型供水生物慢滤处理技术实验研究[D]. 济南: 济南大学, 2018. [29] DU P, LI X, YANG Y, et al. Algae-laden fouling control by gravity-driven membrane ultrafiltration with aluminum sulfate-chitosan: The property of floc and cake layer[J]. Water, 2020, 12(7): 1990. doi: 10.3390/w12071990 [30] OOI B S, ISHAK N I I, CHIEH D C J. A modular gravity-driven ultrafiltration (GDU) membrane system for contaminant removal: Dynamic flux modelling and its fouling study[Z]. Research Square: 2019. [31] LEE D, LEE Y, CHOI S S, et al. Effect of membrane property and feed water organic matter quality on long-term performance of the gravity-driven membrane filtration process[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 26(2): 1152-1162. doi: 10.1007/s11356-017-9627-8 [32] PROCTOR C R, BESMER M D, LANGENEGGER T, et al. Phylogenetic clustering of small low nucleic acid-content bacteria across diverse freshwater ecosystems[J]. The ISME Journal, 2018, 12(5): 1344-1359. doi: 10.1038/s41396-018-0070-8 [33] NAKAI R. Size matters: Ultra-small and filterable microorganisms in the environment[J]. Microbes and Environments, 2020, 35(2): ME20025. [34] GU X, ZHAI H, CHENG S. Fate of antibiotics and antibiotic resistance genes in home water purification systems[J]. Water Research, 2021, 190: 116762. doi: 10.1016/j.watres.2020.116762 [35] KUDINOVA A G, PETROVA M A, DOLGIKH A V, et al. Taxonomic diversity of bacteria and their filterable forms in the soils of eastern antarctica (larsemann hills and bunger hills)[J]. Microbiology (New York), 2020, 89(5): 574-584. [36] DESMOND P, BEST J P, MORGENROTH E, et al. Linking composition of extracellular polymeric substances (EPS) to the physical structure and hydraulic resistance of membrane biofilms[J]. Water Research, 2018, 132: 211-221. doi: 10.1016/j.watres.2017.12.058 -

下载:

下载: