-

人类对土地的需求及开发日益增多,使其对河流岸线的侵占日益严重,导致河流岸边水土保持功能降低,面源污染物在降雨过程中随着径流和泥沙进入河流,对河流水生态功能造成严重影响[1-4]。河流生态缓冲带(本文主要探讨其中最主要的类型“河岸植被缓冲带”,后简称“缓冲带”)是保护河流水质的一道屏障,是具有改善河流水环境、控制面源污染和水土流失等重要作用的带状缓冲区域,可通过建立和恢复缓冲带来拦截面源污染[5]。近年来,国内外学者与管理部门加强了对缓冲带的研究与重视。我国先后颁布了《水污染防治法》《水污染防治行动计划》《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》等相关管理文件,对缓冲带保护与生态修复提出了新要求[5]。在实际应用中,如何合理确定植被缓冲带的宽度及构建方法,逐渐成为学者们与管理部门关注的热点之一。

国内外学者对缓冲带宽度的研究主要采用经验值和模型模拟计算2种方式[6]。其中,基于经验值的定量研究较少且适应性窄,难以推广应用;基于模拟计算的模型较多,主要包括VFSMOD模型、MANDER模型、REMM模型、SWAT模型等,模型模拟计算缓冲带宽度尽管所需参数较多、难度较大,但针对性较强,同等情景下可推广应用。其中,VFSMOD模型是一种用于模拟面源污染的田间尺度机制模型,模型参数获取相对简单,通过参数的设置与输入,可模拟计算不同情景下不同宽度的缓冲带对地表径流污染物的去除效率,取得了较好的效果并在国外得到了广泛的应用[7-12]。

大钱港是浙江省水生态保护与修复的重点示范水体,属于典型的平原河网型河流。平原河网型河流的水环境特点主要有:1)水系发达、河港纵横,水系成网状分布;2)地势平坦,水系水位落差小,水利闸坝较多,流向不定,水体流动性较差,水动力较弱;3)居住人口密集,水利水系变动较大,岸线被侵占问题突出;4)汊港水质一般较差,水体透明度较低,水环境承载力不足。对平原河网型缓冲带的划定,是指在地形坡度的基础上,结合汊港水体流向,综合考虑调整汇水分区,再结合土地利用状况、降水条件、土壤类型等现状条件,确定缓冲带的宽度。

本研究以浙江省湖州市大钱港为例,结合VFSMOD模型和大钱港流域自然和社会条件,沿干流及入河汊港两岸划定缓冲带,并选择典型区域构建缓冲带,以期为平原河网型缓冲带的划定与修复、水生态提升、水环境改善提供参考。

-

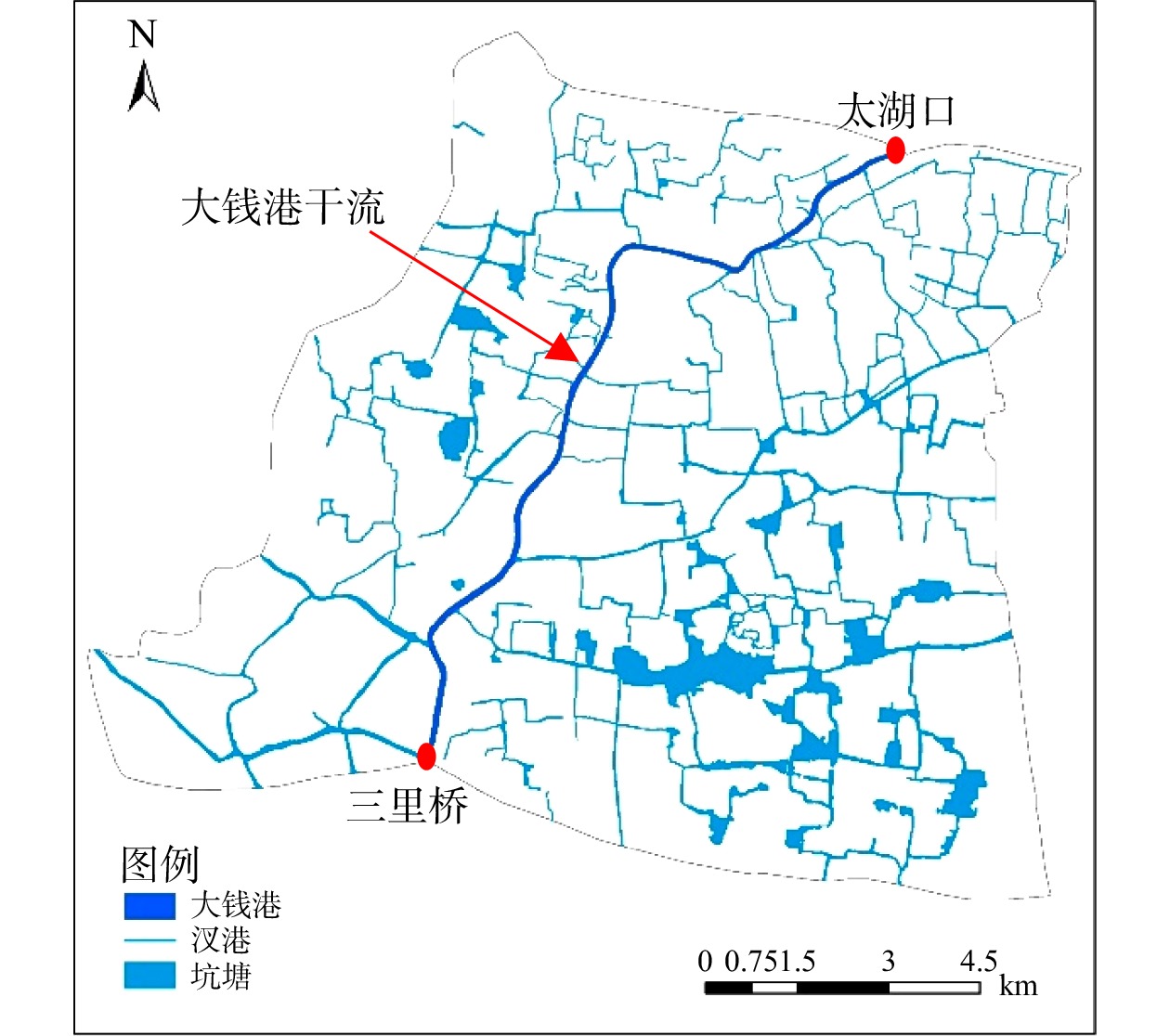

大钱港位于浙江省湖州市吴兴区、南太湖新区,起点为三里桥,终点为太湖口,是湖州市入太湖的主要支流之一。其干流长约12.9 km,河宽67 ~ 80 m,汊港宽度为3 ~ 110 m。大钱港区域水系总长度约520 km,区域面积约148 km2,河网密度约为3.5 km·km−2。河网水系情况如图1。湖州市地处北亚热带季风气候区,年平均气温12.2 ~ 17.3 ℃,年降水量761 ~ 1 780 mm,年平均风速1.7 ~ 3.2 m·s−1。湖州市东部区域为平原水网区,平均海拔仅3 m左右。其中,大钱港位于东部平原区,属于平原河网型河流。通过对大钱港区域缓冲带、农田等土地进行取样检测。研究区域内以壤土类土壤为主,土壤组成中黏粒成分较少,空隙适中,具有较好的透水性。

-

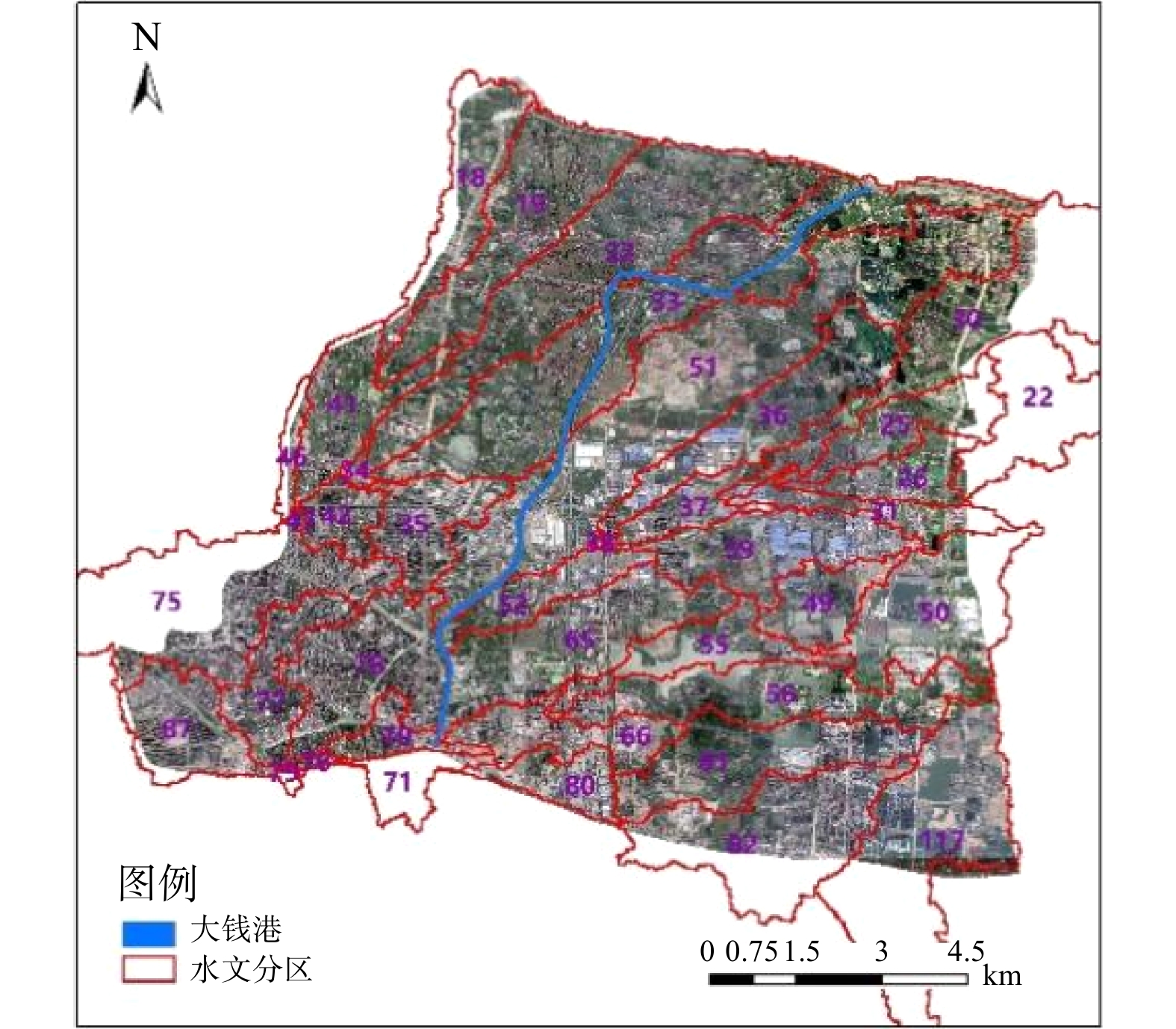

1)水文分区提取方法。大钱港(溇港)区域属于平原河网地区,因地势平坦,城镇化速度较快,河道受人类活动影响较大,故直接从DEM中提取汇水分区边界与实际情况的偏差较大[13-14],而DRLN算法、多流向算法、Burn in 算法等对人类活动影响较大的平原河网地区进行汇水分区划分的精度也不高[13-16]。因此,本研究在基于DEM提取河网子流域的基础上,结合对汊港、坑塘的水系连通、流向、水利等情况的现场踏勘与分析,最终确定大钱港区域的汇水分区。

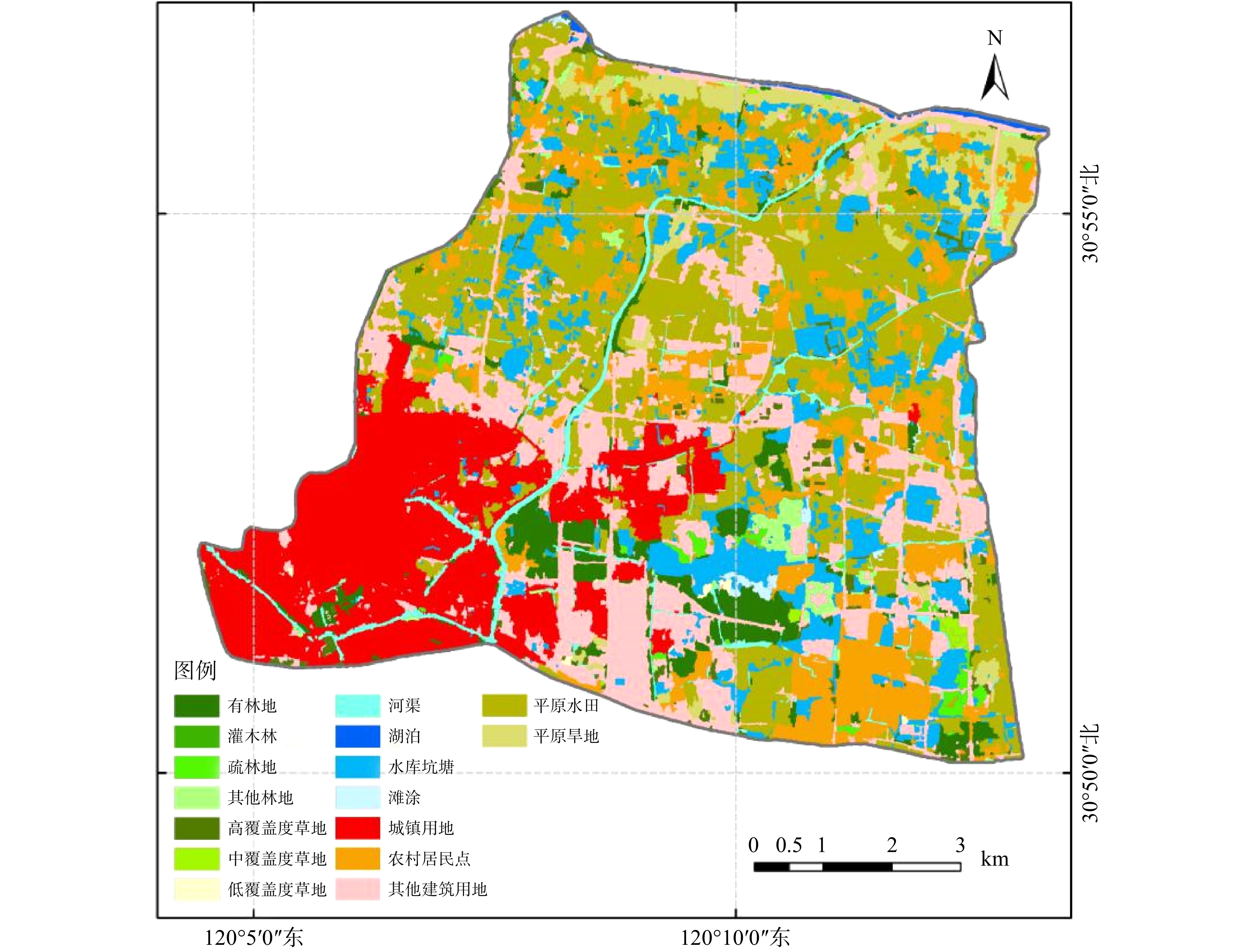

2)土地利用类型解译方法。本研究采用10 m分辨率的遥感影像,利用多波段信息、NDWI数据以及NDVI时间序列数据,分析耕地、林地、草地、水域、城乡工矿居民用地等土地利用类型随时间变化的NDVI曲线特征及光谱特征,获得初级土地利用图;在一级土地利用分类图的基础上,结合实地踏勘结果进行校正,进一步对二级土地类别进行提取。

3)面源污染负荷核算方法。面源污染定量测定的方法主要有以下几种:一是模型模拟测算,基于小流域进行实验与模拟,通过数学模型,对污染负荷进行模拟测算[17-18];二是经验统计法,利用化肥、农药等农用化学品使用量、畜禽粪便排放量、水土流失、产排污系数等输出系数核算[17,19];三是综合分析,如磷指数法、潜在非点源污染指数法等[19-20]。基于区域数据资料,本研究采取等标排放量计算污染物的产排污系数法,对大钱港区域内面源污染负荷进行核算。

4)缓冲带宽度确定方法。依据《浙江省河流生态缓冲带划定与生态修复技术指南(建议稿)》(浙环函〔2020〕264号)(简称《指南》)[5],对大钱港(干流)及其部分汊港进行缓冲带的划定。

首先,按照河流两岸土地利用类型对河流河段进行划分。大钱港(干流)及其部分汊港主要包含城镇型河段、农田型河段、村落型河段3种类型。按照河流功能,又将农田型和村落型河段分为一般河流(河段)与特殊河流(河段)。其中,一般河流(河段)指满足水功能区要求、无特殊生态环境保护目标的河流(河段);特殊河流(河段)指不满足水功能区要求、具有特殊水环境功能与生态保护目标的河流(河段),如涉及生态红线区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、鱼类“三场”及洄游通道、重要湿地等特殊保护区域。根据上述划分标准,大钱港(干流)及其部分汊港属于一般河流(河段)。

其次,对不同类型河段确定缓冲带的宽度。堤防型河段主要结合水利部门河道管理范围,将两岸堤防之间的沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地,以及堤防背水侧护堤地范围划为缓冲带,其宽度为5~10 m;城镇型河段结合城市河道蓝线确定缓冲带的宽度;针对农田型、村落型和林草型河段,采用VFSMOD模型,通过选择设置土壤类型、坡度、降雨、径流区宽度、土地管理因子、种植植被信息、阻控污染物类型(沉积物、溶解物)等模型参数,进行模型计算,综合确定缓冲带的宽度。按表1给出的坡度值,采用插值法计算其余坡度条件下不同类型河流所对应缓冲带的宽度。

-

河流生态缓冲带的构建应遵循自然规律,尽量选取土著优势物种,慎重引进外来植物品种,且要选择对氮、磷等污染物去除能力较强、用途广泛、经济价值较高、观赏性强的物种。同时,应该考虑常绿树种与落叶树种混交、深根系植物和浅根系植物搭配、乔灌草相结合等。植物搭配一般采用“草本+乔木”、“草本+灌木”、“草本+灌木+乔木”3种配置方式。研究区河岸边主要为草本或者稀疏乔木。结合现状情况,本研究试点选择“草本+乔木”组合搭配方式,其径流截流效率较好[20]。邻水区域以乔木林带为主,保护堤岸、去除污染物,并为野生动物提供栖息地;近陆区域主要以草本植物为主,用于阻滞地表径流中的沉积物,吸收氮、磷和降解农药等污染物。

-

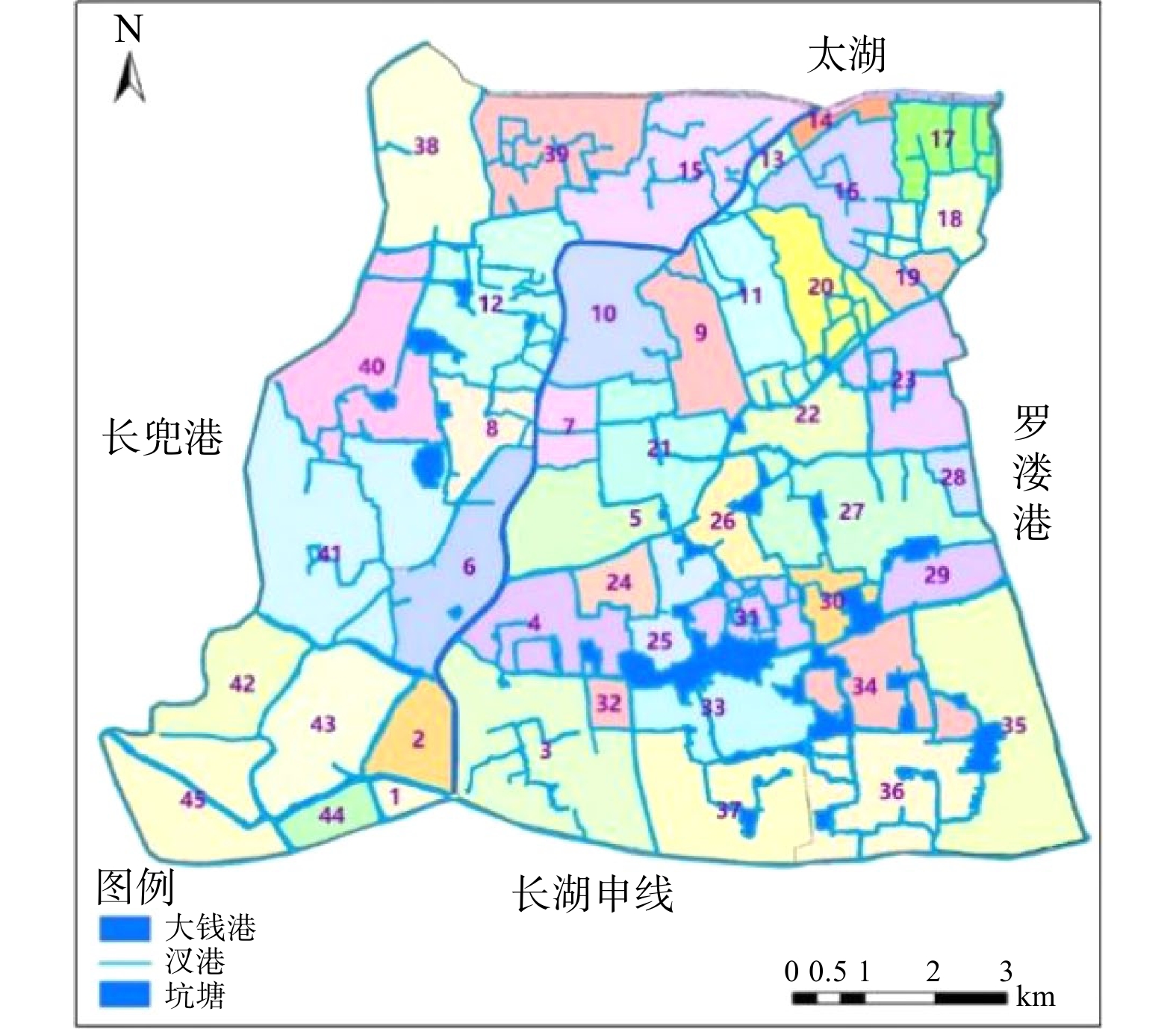

基于大钱港(溇港)区域内DEM数据,采用ArcGIS的水文分析模块进行水文分区的提取,共提取39个子流域分区(图2),其中大钱港干流途径7个子流域区。结合区域内汊港的水系连通、水体流向,对区域内DEM提取的39个子流域分区进行了综合调整,最终调整为45个水文分区,如图3所示。

-

利用多波段卫星遥感信息、NDWI数据以及NDVI时间序列数据,对区域内土地利用现状进行解译和分析。在国家一级土地利用分类图的基础上,进一步对二级类别进行提取,得出16类土地类型,分别为有林地、灌木林、疏林地、其他林地、高覆盖度草地、中覆盖度草地、低覆盖度草地、河渠、湖泊、水库坑塘、滩涂、城镇用地、农村居民点、其他建设用地、平原旱地、平原水田。土地类型分布情况如图4所示。区域内土地利用情况较为集中,城镇居住区主要集中在区域的西南部,即大钱港上游区域;其余区域主要为农业种植、村落聚集区,即大钱港中下游区域。其中,建设用地面积为38.50 km2,占区域面积的比例最大,约45.62%,主要分布在区域的西南部;其次为耕地,耕地包含平原水田和平原旱地,耕地总面积为26.56 km2,占区域面积的31.47%,主要分布在区域中、下部;水域面积为12.37 km2,占区域面积的14.66%,形成水域网遍布于流域内;林地面积为5.41 km2,占区域面积的6.41%;草地面积最少,为1.54 km2,占区域面积的1.83%。

-

基于缓冲带的定义及功能,结合水文分区、土地利用类型解译结果,对区域内45个水文分区的农业农村面源污染进行了解析。依据《全国饮用水水源地环境保护规划》、生态环境部公布的农田径流污染物流失源强系数、《全国水环境容量核定技术指南》等相关资料,结合大钱港区域特征,标准农田的COD排放系数取为149 kg·(hm2·a)−1,氨氮排放系数取为30 kg·(hm2·a)−1,TN排放系数取为34 kg·(hm2·a)−1,TP排放系数取为1.79 kg·(hm2·a)−1;农村居民生活污染物排放系数中生活污水取为80 L·(人·d)−1,COD排放系数取为16.4 g·(人·d)−1,氨氮排放系数取为4.0 g·(人·d)−1,TN排放系数取为5.0 g·(人·d)−1,TP排放系取数为0.44 g·(人·d)−1。农业、农村生活污染物入河系数均取0.2。

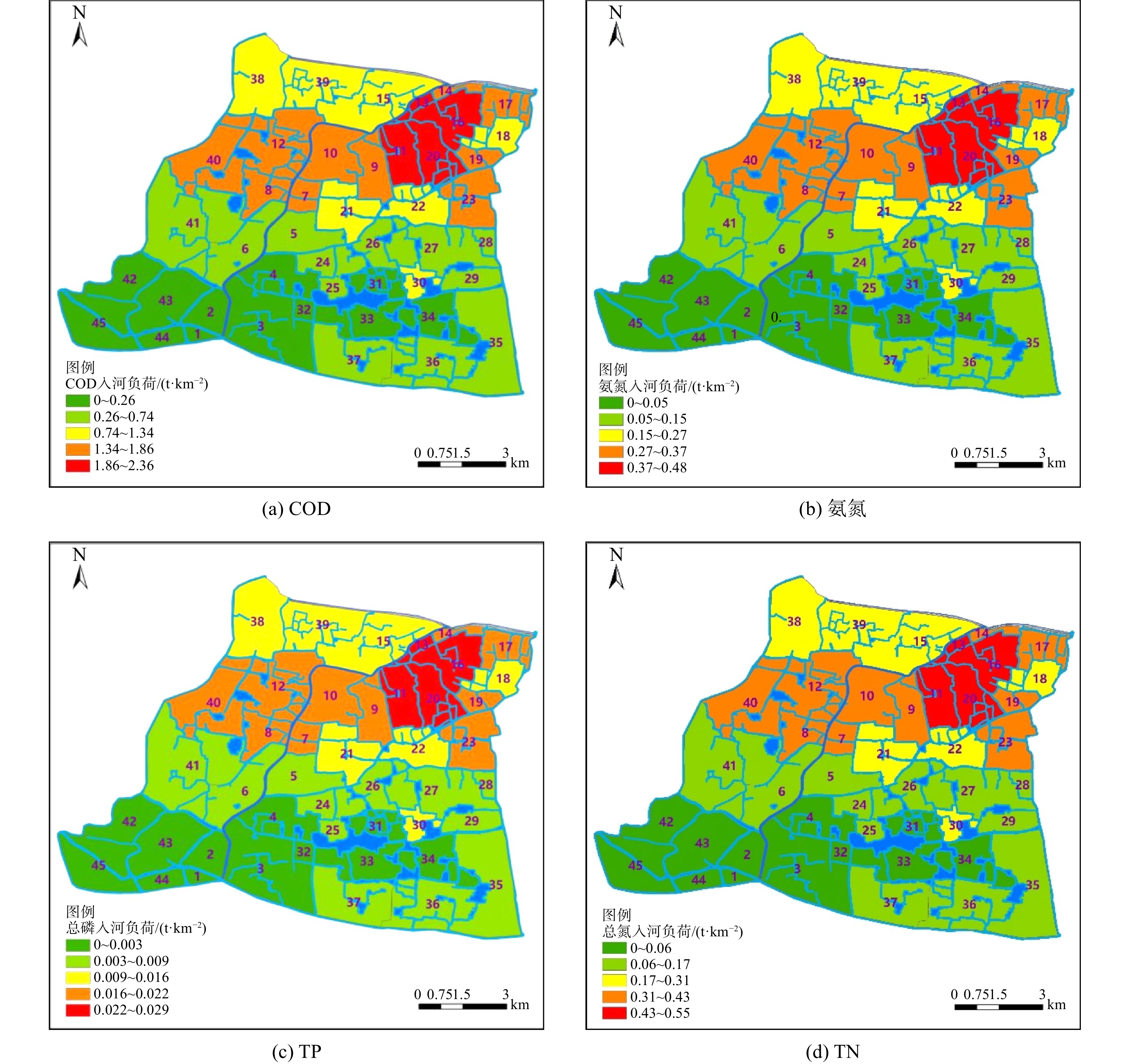

依据遥感解译数据、区域内农村居住人口数据、污染物排放系数、入河系数等数据,大钱港45个水文分区的农田径流污染物COD的入河量为109.36 t·a−1,氨氮的入河量为21.86 t·a−1,TP的入河量为1.31 t·a−1,TN的入河量为25.13 t·a−1。

按照水文区,结合Arcgis软件将污染物排放负荷及入河负荷进行空间分析,其结果如图5所示。区域内中部和东北部面源污染排放负荷及入河负荷较高,其主要原因为该区域农业种植面积占比较多。

按照农田径流型和农村生活型污染源类别,对COD、氨氮、TN和TP指标等污染指标的排放量和入河量进行了统计分析(如表2所示)。结果表明,区域内面源污染主要来源于农田径流型污染,各污染指标分别占其区域总污染量的99.7%、99.6%、99.6%和99%。

-

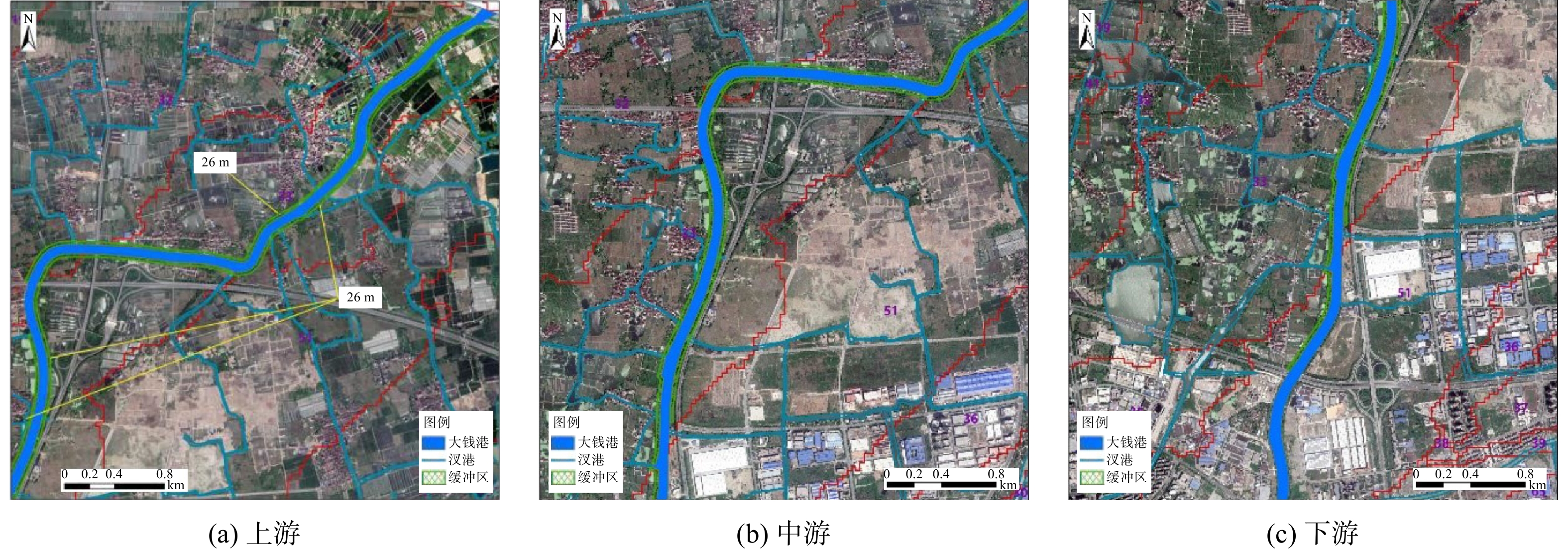

根据DEM坡度分析及土地利用解译结果,大钱港干流岸边带坡度约为2%,划分为城镇型河段、农田型河段、村落型河段3种类型。其中,左岸城镇型河段长度为4.6 km,农田型河段长度为6.0 km,村落型河段长度为2.3 km;右岸城镇型河段长度为4.7 km,农田型河段长度为8.2 km。结合河流河段划分,分别得出农田型河段、村落型河段的缓冲带宽度,其结果如表3所示。大钱港(干流)左岸划定生态缓冲带长度共约7.9 km,面积共约0.194 km2;右岸划定生态缓冲带长度共约8.2 km,面积共约0.214 km2。其中,农田型河段和村落型河段的生态缓冲带宽度分别为26 m和21 m。结合GIS对缓冲带划定结果可视化表达,其效果如图6所示。

-

本研究中的试点河段为唐家浒自然村汊港段,位于大钱港下游,长度约500 m,汊港沿岸常住居民约500户,无相关配套生活污水收集转运装置。通过对唐家浒自然村汊港段进行污染源分析可知,污染源主要为居民生活污水、周边农田废水、养虾等池塘养殖废水未经处理直接排入汊港,导致汊港河道水质浑浊并有腥臭气味。另外,沿河两岸边坡裸露,河道内及岸边生态系统破坏较严重。唐家浒自然村汊港段水环境及水生态均受到严重破坏。

针对唐家浒自然村汊港段的环境问题,在河流周边区域采取控源截污措施,避免生活污水、农田废水、养虾等池塘养殖废水等直接入河。在控源截污的基础上,对河道水生态及岸边带进行生态修复,从而达到增强河流生态功能、提升河流自净能力的目的。根据唐家浒两岸土地利用情况,按照文献[5]中生态缓冲带的划定原则,唐家浒自然村汊港段可划分为农田型河段和村落型河段,如图7所示。其中,农田型河段的长度约为50 m,村落型河段的长度约为450 m。从汊港常水位线往岸上延伸,构建缓冲带,阻控地表径流中的污染物进入河道。其中,农田型河段缓冲带宽度为26 m、村落型河段缓冲带宽度为21 m。具体构建方案如下。

1)村落型河段构建方案。唐家浒自然村汊港中的村落型河段主要特点为村民沿河两岸邻水而居,对此类型河段,重点从护岸改造、水生态系统构建2个方面进行生态修复。其中,护岸改造以天然土质护坡为主,在护岸原有植被的基础上,增加种植当地优势草本植物,如百慕大、百花三叶草、高羊茅、狗尾草、再力花等1种或多种植物。

河道水生态系统的构建包括植被系统和水生动物系统的构建。植物的配置从河道亲水区域向水体深处依次由挺水植物、浮叶植物、沉水植物。两岸亲水区域的挺水植物可选择当地优势草本植物,如芦苇、莲、梭鱼草、黄菖蒲、再力花等1种或多物种;河道中间搭配种植铜钱草等浮叶植物;沉水植物可选择苦草、黑藻、金鱼藻、眼子菜等1种或多物种。另外,在不满足种植挺水植物要求的区域,可采用木桩、仿木桩、砖砌、石砌、卵石等围护措施,设计和建造“种植平台”,并种植容易蔓延的挺水植物如芦苇、香蒲等。水生动物系统根据水体环境修复要求与鱼类生态学的特点,选取投放可操纵性强的滤食性鱼、蟹、螺、贝类等,这些水生动物可帮助清扫水草表面的悬浮物和通过食物链转移水体中的氮、磷营养物质。

2)农田型河段构建方案。唐家浒自然村汊港两岸为农田的河段,即农田型河段。农田型河段缓冲带由河岸向陆地方向延伸,其宽度不低于26 m。缓冲带内植被搭配选取种植当地优势植被物种,由河岸向陆地方向,按照“乔木+草本”组合搭配种植,植被种植宽度比例为3∶4。为了确保面源污染物去除效率的最大化,草本植物选取百慕大、百花三叶草、高羊茅、狗尾草、再力花等1种或多种,草本植株的间隔最小为40 cm;乔木选择江南桤木、水松、湿地松、腺柳、池杉、落羽杉、水杉、枫杨、垂柳等1种或多种,其间隔为5 m。建议在生态修复完成后,重点关注水生植物及缓冲带的维护与管理,其中包括植物的生长控制、植物残体的收获处理、植物病虫害防治、人为侵占破坏、定期垃圾清理等,以保证生态系统稳定健康运行。

-

1)大钱港干流左岸包含城镇型河段、农田型河段、村落型河段3种类型,划定缓冲带长度共约7.9 km,面积共约0.194 km2;右岸包含城镇型河段和农田型河段2种类型,划定缓冲带长度共约8.2 km,面积共约0.214 km2。

2)通过农业农村面源污染空间分析,筛选出高污染入河负荷区的唐家浒自然村汊港为缓冲带修复试点。针对该试点区域空间分布特点,确定河流河段类型为农田型及村落型河段,其缓冲带宽度分别为26 m和21 m。农田型缓冲带从河道常水位线往岸上延伸,可按照“乔木+草本”组合搭配种植,种植宽度比例为3:4;村落型缓冲带植物的配置从河道亲水区域向水体深处延伸,依次搭配种植如芦苇等挺水植物、铜钱草等浮叶植物、苦草等沉水植物。

湖州大钱港(溇港)河流生态缓冲带的划定与构建

Delineation and construction of riparian ecological buffer zone in Daqiangang ( Lougang ) of Huzhou, China

-

摘要: 河流生态缓冲带(后称“缓冲带”)对改善河流水环境、控制面源污染和水土流失等具有重要作用。如何确定缓冲带的宽度并对其进行合理构建,已成为学者与管理部门关注的热点之一。以浙江省湖州市平原河网型河流大钱港(溇港)为例,基于VFSMOD模型计算和地形坡度、水体流向、土地利用状况、降水条件、土壤类型等现状条件,确定了农田型河段、村落型河段、林草型河段的缓冲带宽度;针对城镇型河段,结合城市河道蓝线,确定了缓冲带的宽度。结果表明,大钱港干流左右岸缓冲带长度共约16.1 km,面积共约0.408 km2;同时,采用GIS对数据进行处理,并实现了缓冲带的可视化表达。结合农业农村面源污染负荷空间分析,筛选出高污染入河负荷区中的唐家浒自然村汊港段,并提出了缓冲带修复方案,以期为其他缓冲带划定与构建提供参考。Abstract: The riparian ecological buffer zone plays an important role in improving river water environment, controlling non-point source pollution and soil erosion. The delineation and construction of the riparian ecological buffer zone has been become a hot topic to many researchers and government regulators. This study took the river Daqiangang (Lougang) in Huzhou City, Zhejiang Province as an example for the buffer zone width determination of farmland-type river section, village-type river section, and forest-grass river section based on the current conditions such as terrain slope, water flow direction, land use status, precipitation conditions and soil types using VFSMOD model. The buffer zone width of the urban river section was determined according to the blue line of the urban river. Using GIS for data processing and visual expression, it was indicated that the length of the ecological buffer zone on the left and right banks of Daqiangang (Lougang) was about 16.1 km, and the total area was about 0.408 km2. The branch port section of Daqiangang near Tangjiahu Natural Village, as a high-pollution load area based on the spatial analysis of agricultural and rural non-point source pollution, was selected as a pilot for design of the buffer zone restoration plan, which would provide a reference for the delineation and construction of the ecological buffer zone of analogous rivers.

-

近年来,含有大量营养成分的污水流入湖泊等水域,加速了水体的富营养化,给工业、农业、水产养殖业带来了极大的危害,而过量的磷则是导致水体富营养化的主要原因[1]。有研究[2]表明,若水环境中总磷浓度达到 0.02 mg·L−1,对水体富营养化就起明显促进作用;达到 0.2 mg·L−1时,水体就呈富营养状态。因此,控制水体中的磷含量在防治水体富营养化问题中更具有实际意义。吸附法除磷工艺由于其高效清洁、可回收磷、可重复利用、工艺简单等优点,具有广泛的应用前景[3]。研究开发经济、高效的除磷技术已成为水污染控制工程研究的重点领域之一。

蒸压加气混凝土(autoclaved aerated concrete, AAC)碎料[4]是一种常见的建筑废料,使用水泥、生石灰、粉煤灰、砂、铝粉等材料,按照蒸压加气混凝土砌块的加工方法,制成建筑用轻质材料——蒸压加气混凝土砌块,进而加工破碎而成。由于蒸压加气混凝土碎料(crushed autoclaved aerated concrete, CAAC)富含钙、铝、铁等氧化物,且多孔、质轻、广泛易得,近年来开始应用在富营养化水体的治理中。LI等[5]和郭杏妹等[6]研究发现,不同浓度的碱改性CAAC的除磷效率大幅提高,其去除率可达98.67%和99.18%。但是上述方法存在材料经过碱改性后的碱性残留问题,容易造成更加严重的环境污染,增加处理成本。而盐改性由于价格低廉、处理量大和去除率高等优点而广泛应用于水处理,有研究[7-9]表明,经铝改性的纳米纤维素、活性炭及水滑石等的除磷效率都有明显提高。

本研究以氯化铝作为改性剂,对蒸压加气混凝土材料进行改性,得到铝改性蒸压加气混凝土(aluminum modified autoclaved aerated concrete,Al-MAAC)材料,并用于低浓度含磷废水的处理中(总磷≤1 mg·L−1),考察除磷效果并确定最优改性条件,在此基础上,揭示除磷机理,以期得到除磷性能更好的材料,为富营养化水体深度除磷材料的选择及应用提供参考。

1. 材料与方法

1.1 实验原料

实验中所用的蒸压加气混凝土材料[6]来自广州某建材公司。蒸压加气混凝土碎料由规格不合格或有破损的砌块破碎而成,过200目筛后干燥备用。其余试剂包括结晶氯化铝、钼酸铵、酒石酸锑钾、硫酸、抗坏血酸、磷酸二氢钾,均为分析纯。

1.2 实验装置

主要仪器包括上海精科722G型紫外-可见光分光光度计、培英 HZQ-X100恒温振荡器、ZEISS Ultra55 热场发射扫描电子显微镜、BRUKER D8X射线粉末衍射仪及Oxford X-Max 50电制冷X射线能谱仪。

1.3 实验方法

将蒸压加气混凝土粉末以一定的比例浸入0.1~1.0 mol·L−1AlCl3溶液中,在25 ℃、180 r ·min−1 下振荡0~3 h,沉淀弃去上清液,反复水洗后,放在干燥箱中烘干。研磨,经200目筛后即得铝改性蒸压加气混凝土碎料除磷材料,记为Al-MAAC。

称取一定质量除磷材料置于250 mL锥形瓶中,加入100 mL初始浓度为1 mg·L−1的磷酸盐水溶液,在水浴振荡器中,于25 ℃恒温振荡0~3 h,取上清液经 0.45 μm 滤膜过滤,测定滤液中磷酸盐的浓度。

1.4 分析方法

Al-MAAC对磷的处理量[5]的计算方法见式(1)和式(2),每个处理设3次重复。

Qe=(C0−Ce)⋅VW (1) Qt=(C0−Ct)⋅VW (2) 式中:Qe为平衡溶液磷的处理量,mg·g−1;Qt为t时刻磷的处理量,mg·g−1;C0、Ce和Ct分别为初始溶液、平衡溶液和t时刻溶液中磷的质量浓度,mg·L−1;V为加入磷溶液的体积,L;W为加入的除磷剂质量,g。

2. 结果与讨论

2.1 Al-MAAC最佳改性条件分析

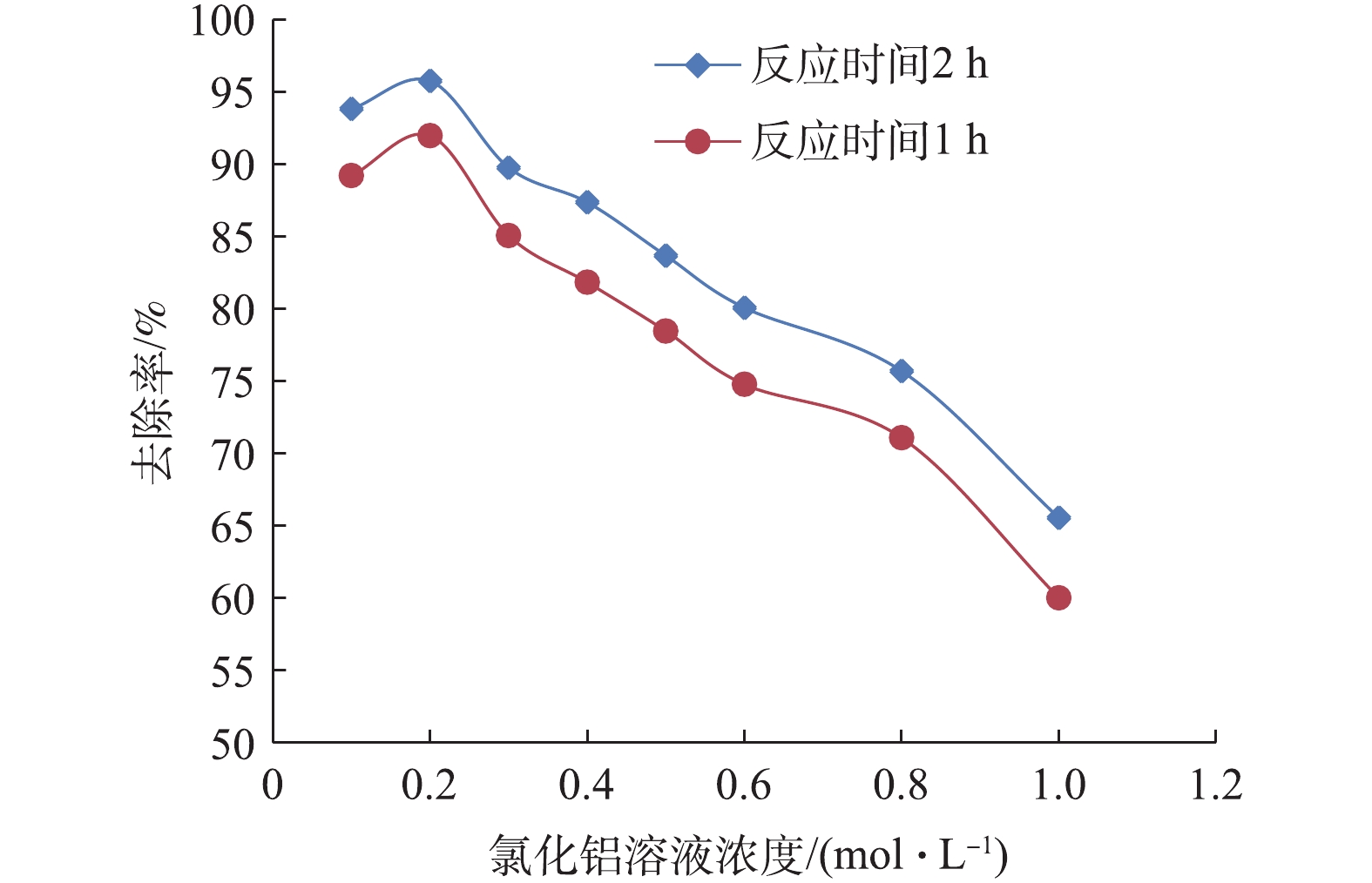

将蒸压加气混凝土粉末以1∶30的比例浸入0.1~1.0 mol·L−1AlCl3溶液中制备除磷材料;取除磷材料0.1 g,在原水磷浓度为1 mg·L−1,温度为25 ℃,反应时间为1 h和2 h,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察除磷材料的除磷效果。

如图1所示,2个实验组的结果均表明,当氯化铝溶液浓度为0.2 mol·L−1时,Al-MAAC除磷效果最佳。当反应时间为2 h时,0.2 mol·L−1Al-MAAC的除磷效果为同实验组最佳且达到95.8%,符合预期。当继续增大改性剂溶液浓度,去除率反而下降,可能原因有:1)由于孔隙堵塞,与磷酸盐接触的氢氧化铝减少,导致磷酸盐无法充分与氢氧化铝电离出的铝离子反应;2)磷酸二氢根电离完全时,部分氢氧化铝仅完成一级电离,铝离子量不足导致生成的磷酸铝沉淀减少;3)随着氯化铝溶液浓度的提高,溶液pH降低,不利于改性材料中的含钙组分形成钙磷沉淀,导致总磷去除率降低[10]。

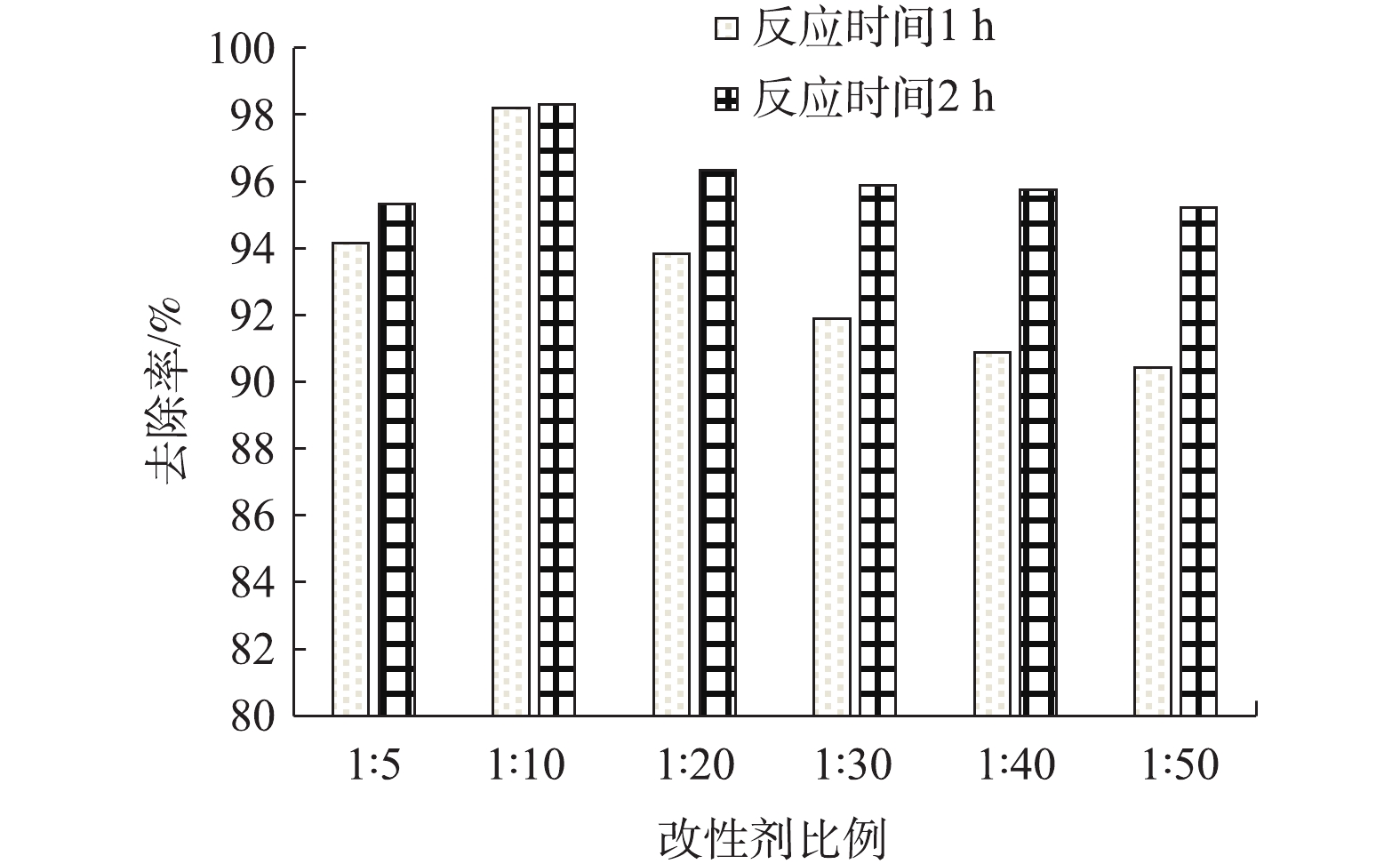

将蒸压加气混凝土粉末以1∶5、1∶10、1∶20、1∶30、1∶40、1∶50的比例浸入0.2 mol·L−1 AlCl3溶液中制备除磷材料;取除磷材料0.1 g,在原水磷浓度为1 mg·L−1,温度为25 ℃,反应时间为1 h和2 h,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察除磷材料的除磷效果。

如图2所示,当固液比为1∶10时,2个实验组的除磷效果达到最佳。当提高固液比时,氯化铝溶液体积偏小,可能会因为振荡过程中实际接触时间较短、氯化铝不足量等导致沉淀效果较低。而降低固液比时,同样会继续溶出材料中的部分硅酸钙、硫酸钙和碳酸盐[11]。然而由于氯化铝溶液浓度较低,溶出组分的量和氢氧化铝滞留量有限,因此,新增氢氧化铝的除磷效果劣于溶出组分的除磷效果,总磷去除率降低。

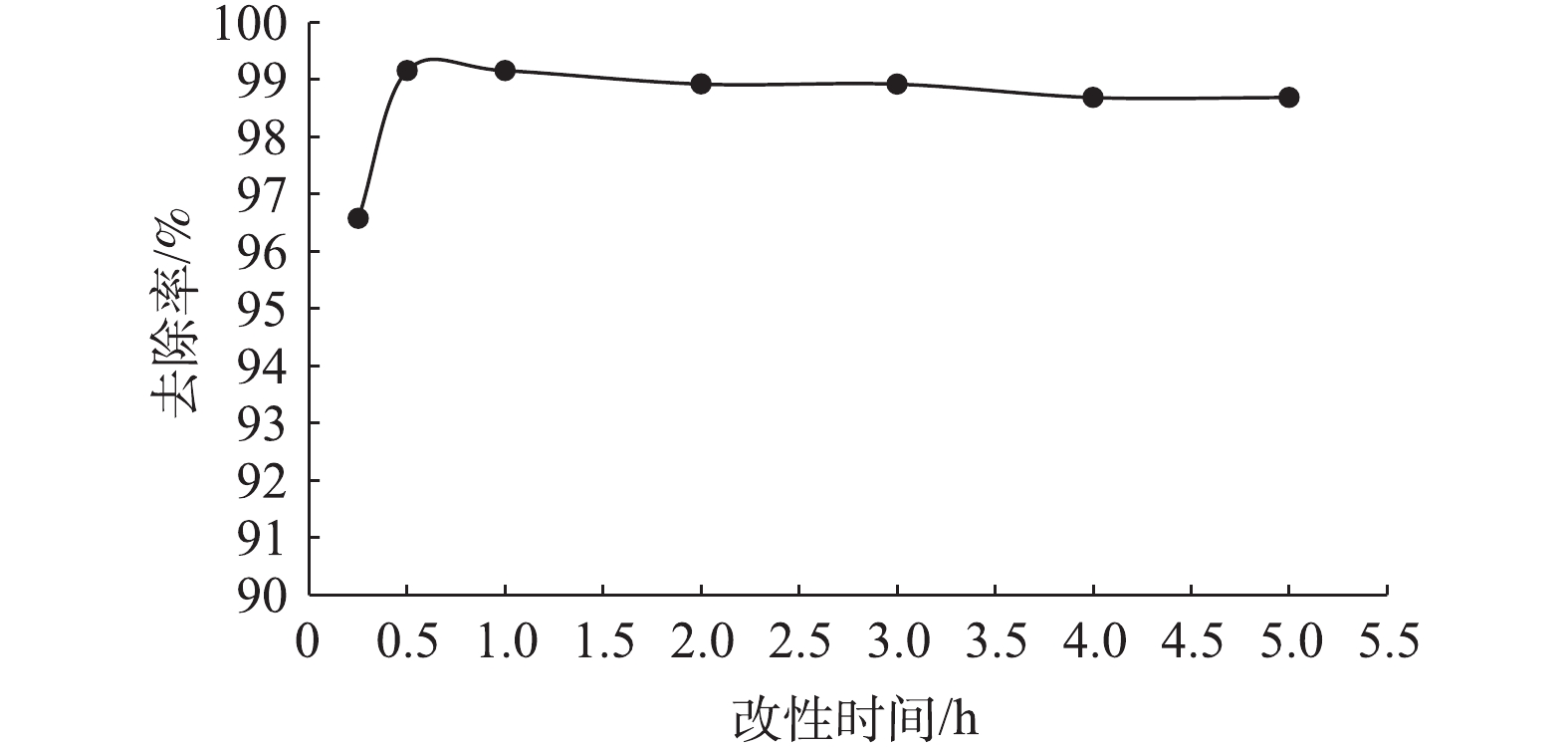

将蒸压加气混凝土粉末以1∶10的比例浸入0.2 mol·L−1AlCl3溶液中制备除磷材料;设置浸渍时间为0.25、0.5、1、2、3、4、5 h,取除磷材料0.1 g,在原水磷浓度为1 mg·L−1,温度为25 ℃,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察除磷材料的除磷效果。

如图3所示,浸渍时间为0.25 h的Al-MAAC除磷效果低于平均水平,其余各组除磷效果基本持平,这表明当改性时间不断增加时,其除磷效率不会一直增大,这为改性过程时间控制提供了很好的参考。

2.2 Al-MAAC的除磷效果分析

将蒸压加气混凝土粉末以1:10的比例浸入0.2 mol·L−1AlCl3溶液中制备除磷材料,并在静态实验中考察除磷材料投加量、反应温度、反应时间和初始磷溶液浓度对除磷效果的影响。

分别取Al-MAAC 0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.08、0.1 g,在100 mL原水磷浓度为1 mg·L−1,温度为25 ℃,反应时间为2 h,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察Al-MAAC投加量对除磷效果的影响。

如图4所示,当投加量为0.5 g·L−1时,磷去除率达到96.1%,与碱改性的CAAC材料相比,要想有同样的去除效果,其用量则须达到10 g·L−1[5-6],可见Al-MAAC的投加量缩减了近20倍,去除率大幅提高。继续增加投加量,对除磷效果影响不大,可能的原因是Al-MAAC对水中正磷酸盐的反应基本达到平衡,此时沉淀反应主要受水中磷酸盐浓度的限制[12],因此,总磷去除率提升较慢。

取Al-MAAC 0.05 g,设置反应时间为0.25~3 h 8个梯度,在100 mL原水磷浓度为1 mg·L−1,温度为25 ℃,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察反应时间对除磷效果的影响。

如图5所示,反应时间为1.5 h时,Al-MAAC的总磷去除率达到95.2%。1.5 h后,随着反应时间的延长,去除率趋于稳定。综合考虑各因素后,选定1.5 h为最佳反应时间。同时将0.05 g改性材料与0.3 g原始材料的去除效果进行对比,结果发现,其总磷去除率远远低于改性材料,说明使用氯化铝改性CAAC材料是高效可行的,能够达到提升材料除磷性能以及获得经济效益的目的。

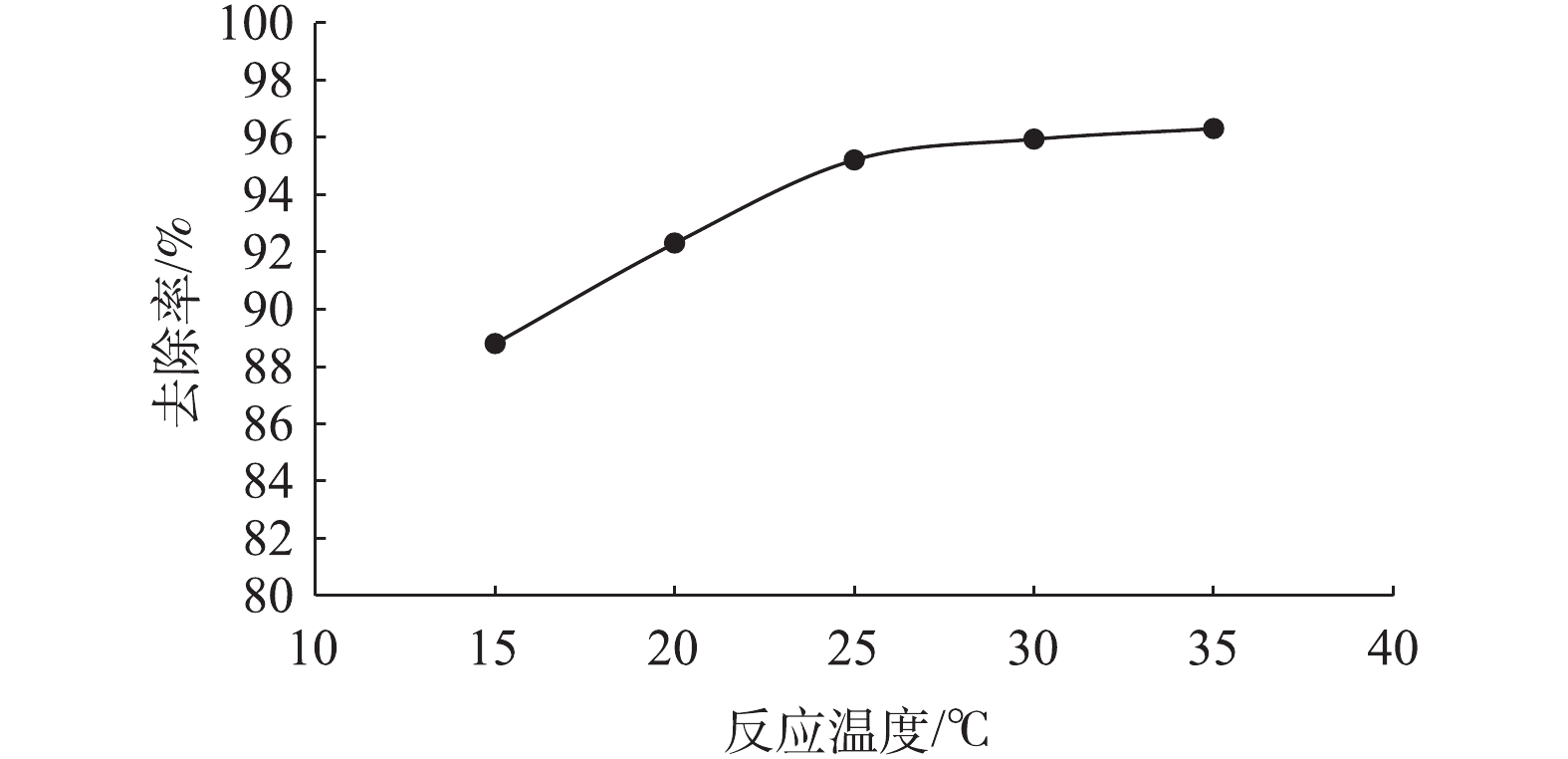

取Al-MAAC 0.05 g,设置反应温度为15、20、25、30、35 ℃,在100 mL原水磷浓度为1 mg·L−1,反应时间为2 h,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察反应温度对除磷特性的影响。

如图6所示,磷去除率随反应温度的上升而缓慢上升,在反应温度到达25 ℃后,上升趋势减缓,基本趋于稳定。由此可推断:一方面,综合考虑实验数据和经济效益,Al-MAAC处理含磷废水的最佳反应温度为25 ℃,即常温下可以达到最佳效果;另一方面,该材料处理含磷废水的效果受高温影响小,受低温影响略大,但总体去除率可以保持在较高的水平,因此,具有一定的实用性。主要原因为:1)提高温度有利于含钙组分结合磷酸根离子形成钙磷沉淀的过程[13],从而提高了总磷去除率;2)温度提高了磷酸根克服材料表面液膜阻力的扩散能力,有利于磷酸根向材料内部迁移并与铝离子反应[14],有利于提高去除率。

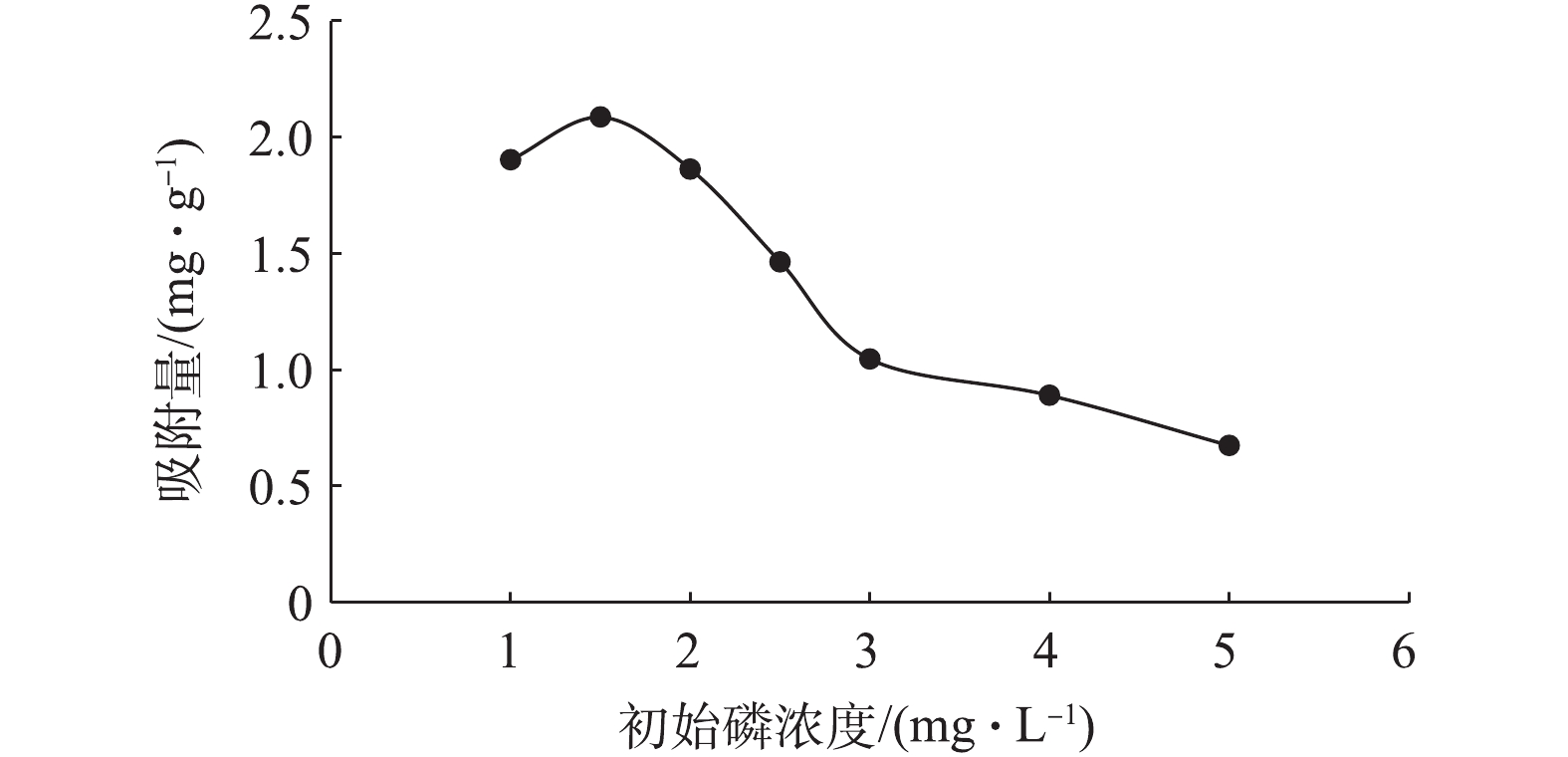

取Al-MAAC 0.05 g,设置100 mL的原水磷浓度分别为1、1.5、2、2.5、3、5 mg·L−1,在温度为25 ℃,反应时间为2 h,振速为180 r·min−1的实验条件下,考察初始磷溶液浓度对除磷效果的影响。

如图7所示,当初始总磷浓度低于2 mg·L−1时,Al-MAAC材料对磷的去除量能维持较高的水平。该特点恰好说明Al-MAAC适合用于深度除磷工艺处理低浓度含磷废水。继续增大初始总磷浓度,材料的除磷效果会有所下降,这可能出于2个方面原因:1)Al-MAAC反应位点有限,无法与过量的磷酸盐发生沉淀反应;2)初始总磷浓度增大时,溶液pH下降,不利于钙磷沉淀的形成[15]。

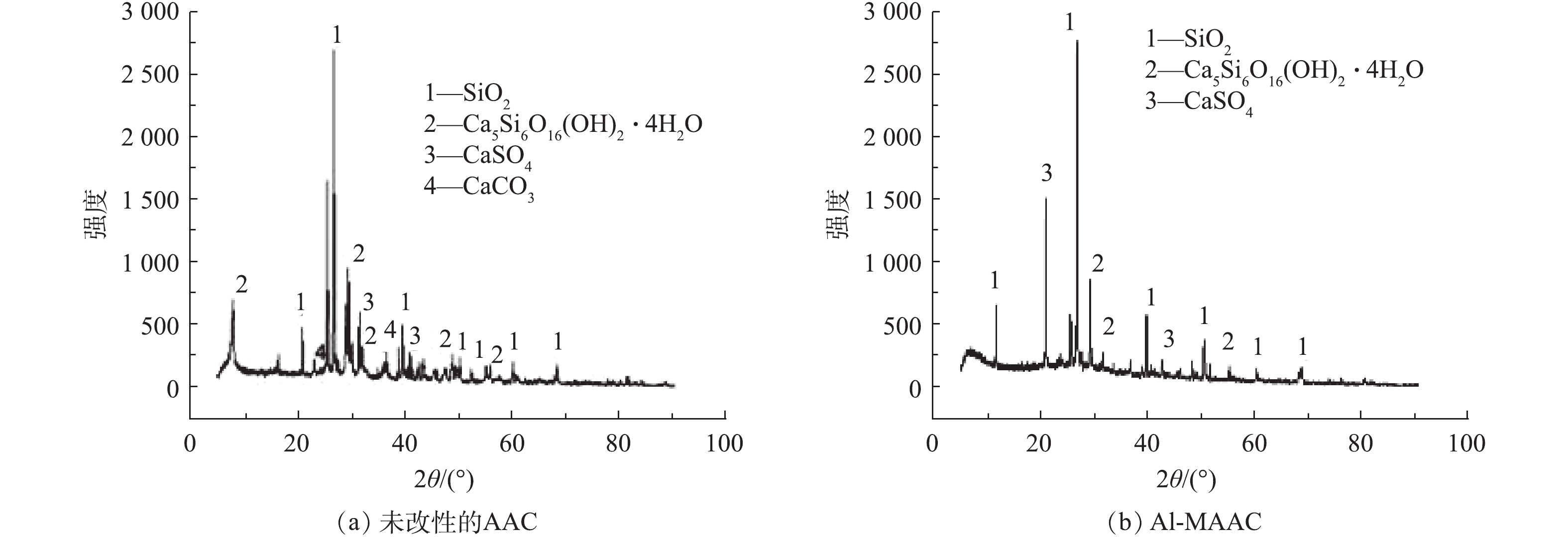

2.3 Al-MAAC的XRD表征

为分析Al-MAAC的晶相及内部结构对除磷效果的影响,本研究对Al-MAAC进行了XRD的表征,并通过表征的结果对Al-MAAC高效除磷原理进行深入分析。

由图8可知,改性前材料中碳酸钙等组分在改性中基本反应完全,而二氧化硅和硫酸钙等组分则没有明显变化。由此推测,合成过程中氯化铝在AAC的表面附着,同时经过AlCl3改性的材料孔道的有效空间得以拓宽,Al-MAAC表面负载了一定的Al3+,它会与水结合生成氢氧化铝,进而与磷酸根离子发生离子交换,生成磷酸盐沉淀[16],最后得以去除。

3. 结论

1)采用浸渍-焙烧法成功制备了铝改性蒸压加气混凝土碎料,其最佳制备条件:固液比为10:1、氯化铝溶液浓度为0.2 mol·L−1、浸渍时间为0.5 h、搅拌速度为180 r·min−1。当初始总磷浓度不超过1 mg·L−1时,在投加量为0.5 g·L−1、反应时间为1.5 h、温度为25 ℃的条件下,磷的去除率可达到96%以上。

2) Al-MAAC相比于碱改性后的材料除磷效果大大提高,并且在处理低浓度含磷废水时,Al-MAAC能避免改性剂残余导致的二次污染问题。

3) Al-MAAC的合成主要是因为Al3+附着在AAC的表面上,经铝改性的AAC材料的除磷机理主要是材料中的Ca5Si6O16(OH)2·4H2O、CaSO4、CaCO3、Al2O3与废水中的

PO3−4 -P反应,生成了以羟基磷灰石为主的钙磷-磷铝共沉淀物,其在重力作用下絮凝沉降,从而加快了除磷过程的实现。 -

表 1 河流生态缓冲带的宽度参照值

Table 1. Reference values of river ecological buffer width

河流类型 坡度/% 一般河流最小宽度/m 特殊河流最小宽度/m 堤防型河段 — 5 ~ 10 5 ~ 10 城镇型河段 — 城市河道蓝线 城市河道蓝线 农田型河段 1 25 45 农田型河段 3.5 30 60 农田型河段 9 35 80 农田型河段 30 70 125 村落型河段 1 20 35 村落型河段 3.5 25 45 村落型河段 9 30 60 村落型河段 30 70 120 林草型河段 — 15 15 注:堤防型河段的最小宽度参照水利部门河道管理范围5~10 m;城镇型河段的最小宽度按城市河道蓝线划定范围确定。 表 2 大钱港区域不同污染类型面源污染排放统计列表

Table 2. Statistics list of non-point source pollution emissions of different types of pollution in Daqian Harbor

t·a−1 污染类型 COD 氨氮 TP TN 排放量 入河量 排放量 入河量 排放量 入河量 排放量 入河量 农田径流型 547 109 109 22 7 1 126 25 农村生活型 1.8 0.36 0.44 0.09 0.05 0.01 0.55 0.11 合计 548.8 109.36 109.44 22.09 7.05 1.01 126.55 25.11 表 3 大钱港(干流)两岸缓冲带统计结果

Table 3. Characteristics of the buffer zone on both sides of the Daqian Harbor (main stream)

河流河段类型 左岸缓冲带 右岸缓冲带 宽度/m 长度/km 宽度/m 长度/km 城镇型 — 4.6 — 4.7 农田型 26 6.0 26 8.2 村落型 21 2.3 — — 合计 — 12.9 — 12.9 -

[1] YAN R H, LI L L, GAO J F. Framework for quantifying rural NPS pollution of a humid catchment in Taihu Basin. Eastern China[J]. Science of the Total Environment, 2019, 688: 983-993. [2] LOU H Z, YANG S T, HAO F H, et al. Evolution and driving forces of non-point source pollution in a developing megacity: Beijing as a longterm case study[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, 29(1): 763-777. [3] LOU H Z, YANG S T, ZHAO C S, et al. Detecting and analyzing soil phosphorus loss associated with critical source areas using a remote sensing approach[J]. Science of the Total Environment, 2016, 573: 397-408. [4] 杜鹃, 王乐宜, 周皓媛, 等. 农业面源污染时空分布及污染源解析: 以安徽怀远县为例[J]. 中国农业大学学报, 2021, 26(2): 139-149. doi: 10.11841/j.issn.1007-4333.2021.02.16 [5] 袁鹏, 刘瑞霞, 俞洁, 等. 《浙江省河流生态缓冲带划定与生态修复技术指南(试行)》解读[J]. 环境工程技术学报, 2021, 11(1): 1-5. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210003 [6] 刘赢男, 杨帆, 韩辉, 等. 阿什河流域河岸植被缓冲带宽度规划[J]. 国土与自然资源研究, 2018(6): 46-48. doi: 10.3969/j.issn.1003-7853.2018.06.011 [7] MUNOZ-CARPENA R, ZAJAC Z, KUO Y M. Global sensitivity and uncertainty analyses of the water quality model VFSMOD-W[J]. Transactions of the ASABE, 2007, 50(5): 1719-1732. doi: 10.13031/2013.23967 [8] CHEN H, GRIENEISEN M L, ZHANG M. Predicting pesticide removal efficacy of vegetated filter strips: A meta-regression analysis[J]. Science of the Total Environment, 2016, 548-549: 122-130. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.041 [9] MAJED A Z, RAMESH P R, MANON N L, et al. Experimental investigation of runoff reduction and sediment removal by vegetated filter strips[J]. Hydrological Processes, 2004, 18(11): 2029-2037. doi: 10.1002/hyp.1400 [10] DORIOZ J M, WANG D, POULENARD J, et al. The effect of grass buffer strips on phosphorus dynamics: A critical review and synthesis as a basis for application in agricultural landscapes in France[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2006, 117(1): 4-21. [11] CHAUBEY I, EDWARDS D R, DANIEL T C, et al. Effectiveness of vegetative filter strips in controlling losses of surface-applied poultry litter constituents[J]. Transactions of the ASAE, 1995, 38(6): 1687-1692. doi: 10.13031/2013.27995 [12] 付婧, 王云琦, 马超, 等. 植被缓冲带对农业面源污染物的削减效益研究进展[J]. 水土保持学报, 2019, 33(2): 1-8. [13] 左俊杰, 蔡永立. 平原河网地区汇水区的划分方法: 以上海市为例[J]. 水科学进展, 2011, 22(3): 337-343. [14] JOHN N C, KIMBERLY P V N, GUY S B. How does modifying a DEM to reflect known hydrology affect subsequent terrain analysis?[J]. Joumal of Hydrology, 2007, 332: 30-39. doi: 10.1016/j.jhydrol.2006.06.020 [15] QUINN P, REVEN K, CHEVALLIER P, et al. The prediction of hillslope flow paths for distributed hydrological modelling using digital terrain models[J]. Hydrological Processes, 1999, 5: 59-79. [16] TURCOTTE R, FORTIN J P, ROUSSEAU A N, et al. Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network[J]. Journal of Hydrology, 2001, 240: 225-242. doi: 10.1016/S0022-1694(00)00342-5 [17] 姜峰, 江苏省农业面源污染时空特征及削减方案研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2012. [18] ONGLEY E D, ZHANG X L, TAO Y, Current status of agricultural and rural non-point source Pollution assessment in China[J]. Environmental Pollution, 2020, 158(5): 1159-1168. [19] 刘洋, 李丽娟, 李九一. 面向区域管理的非点源污染负荷估算: 以浙江省嵊州市为例[J]. 环境科学学报, 2021, 41(10): 3938-3946. [20] 吕永鹏. 平原河网地区城市集水区非点源污染过程模拟与系统调控管理研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011. -

下载:

下载: