-

消除医疗废物感染性,实现其安全管理和处置是世界各国面临的共同难题。2004年,缘于“非典型肺炎”疫情的特定背景,我国政府颁布并实施了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》[1],并逐步建成了覆盖全国各个设区及以上城市的医疗废物集中处置设施,迅速使我国医疗废物管理和处置能力上了新台阶。2020年初春,面对突如其来的新冠肺炎疫情,坚决贯彻落实国家主席习近平作出的“疫情就是命令,防控就是责任”重要指示精神,打响了一场抗击疫情的人民战争。基于上述背景,国家卫健委、生态环境部等10部委联合印发了《医疗机构废弃物综合治理工作方案》[2](以下简称《方案》)。《方案》提出,将通过优化新技术、更新设备设施等措施,补齐短板,提升医疗废物处置能力。在新的历史时期,如何继往开来,抓住问题关键,解决具体问题,需要从技术变革和发展角度予以审视和探讨。

全文HTML

-

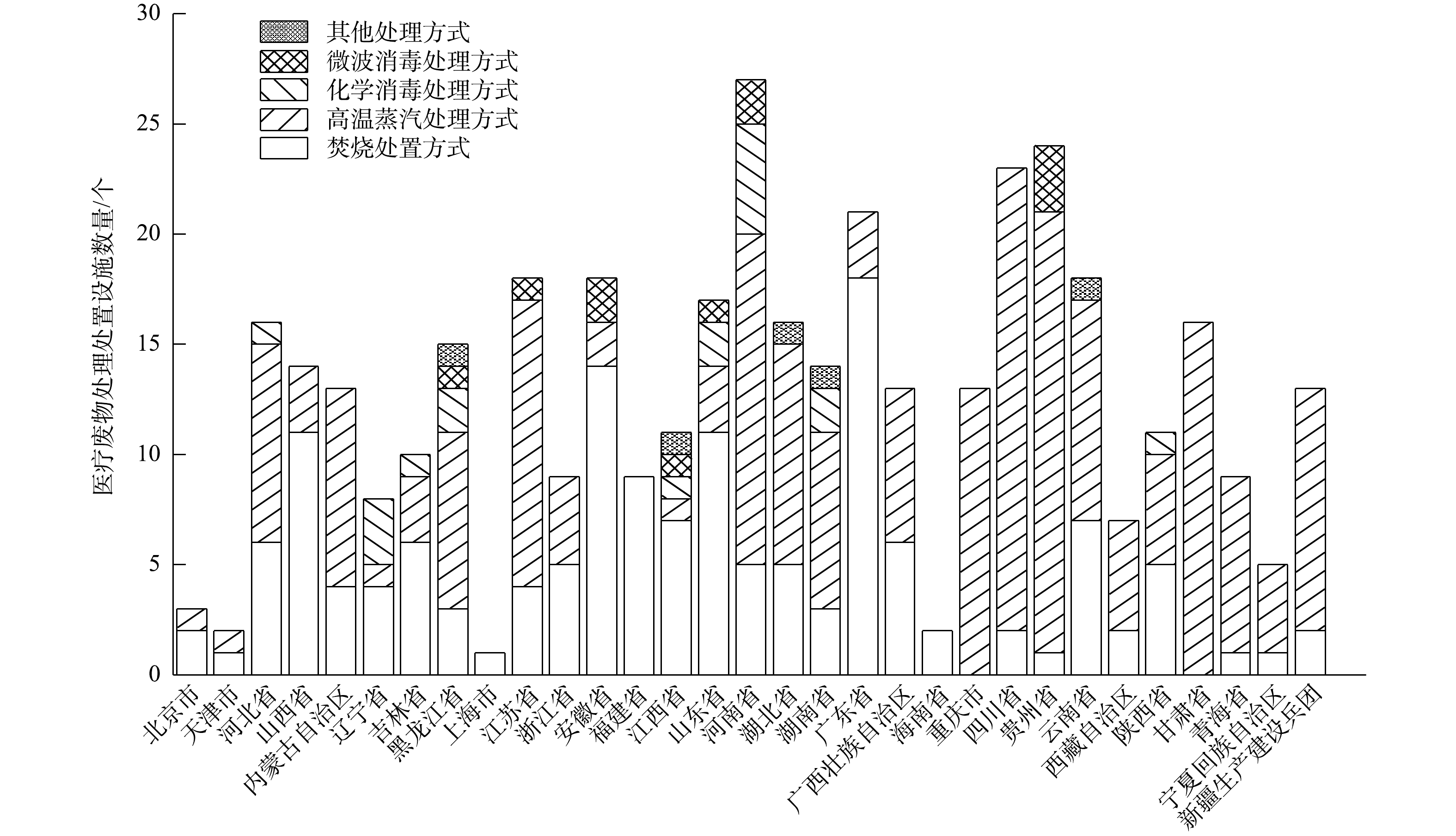

经过近20年的发展,以回转窑、固定床为核心的焚烧处置技术和以高温蒸汽、化学、微波、高温干热等为核心的医疗废物非焚烧处理技术得到了广泛应用,呈现出多技术并举,焚烧技术和非焚烧技术并存的局面[3]。基于2018年的调查数据,我国规划内项目医疗废物处理处置技术应用分布[4]如图1所示。由图1可知,到2018年底,规划内建设项目中,焚烧处置设施数量占设施总数的37%,而非焚烧处理设施数量占63%。焚烧设施主要以热解焚烧处置设施为主,非焚烧处理设施主要以高温蒸汽处理设施为主,微波、化学消毒及其他非焚烧处理设施也占有一部分比例[4]。

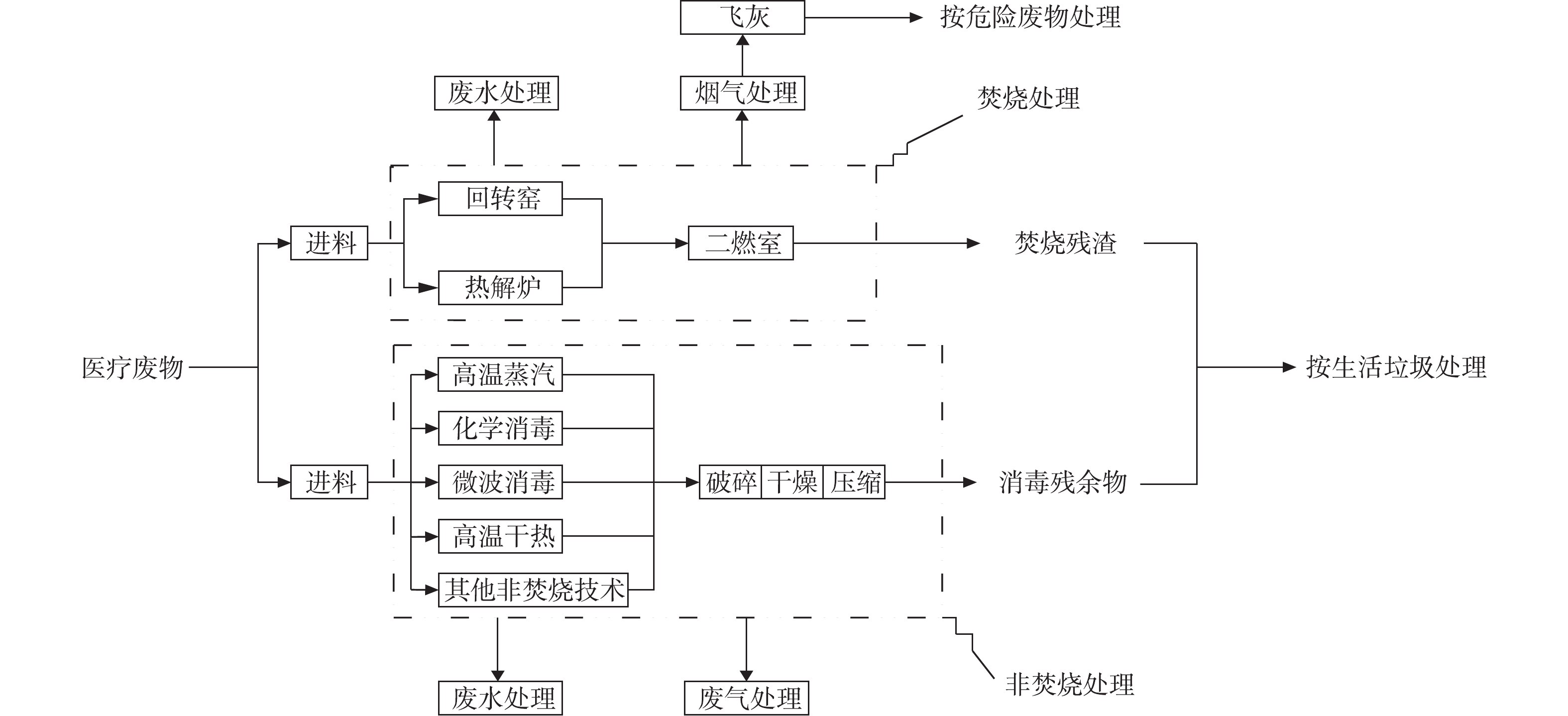

我国逐步建立了以城市为核心的医疗废物管理和处置模式,一般1个城市建设1个医疗废物集中处置中心,并结合技术特点配置废气、废水和固废的综合治理措施。医疗废物处理处置技术应用路径[5]如图2所示。

-

医疗废物处理处置技术总体分为焚烧和非焚烧2大流派,常规医疗废物处理处置技术对比分析情况[6]如表1所示。由表1可以看出,在2类技术流派中,焚烧技术由于无差别化地对医疗废物进行焚烧,是一种比较彻底的医疗废物处置方式,具有处置效果好、适应性强、处理量大等优点。焚烧技术可以处置感染性、病理性、损伤性、药物性和化学性的医疗废物。非焚烧处理技术是指采用低热、化学、辐射等方式对医疗废物实施消毒杀菌,具有运行费用低、适应性强、二次污染少、不产生二恶英等特点,但该类技术仅适用于处理感染性、损伤性和一部分病理性医疗废物。高温蒸汽、化学消毒、微波、干热是目前应用最为广泛的4种非焚烧处理技术[7]。

1.1. 医疗废物处理处置技术应用现状

1.2. 医疗废物处理处置技术适用性分析

-

1)对医疗废物处理处置技术适用性考虑不足,区域医疗废物统筹处置能力有待加强。任何医疗废物处理处置技术都不是万能的,都有其适用性[7]。焚烧处置技术原则上可以处置5类医疗废物,但焚烧设施并不是每个城市都配备的,我国诸多城市仅仅建设了非焚烧处理设施。而非焚烧处理技术以消除感染性为主,不能处理药物性废物、化学性废物和一部分病理性废物,故必须为其找到可以解决其安全处置的有效途径。国内大部分城市的医疗废物处理处置技术单一,且区域内现有可利用设施、跨区域统筹协调措施考虑和执行不够。另外,对于医疗废物消毒后的残渣随生活垃圾卫生填埋,这种方式不仅没有实现垃圾的资源化处理,而且大量占用土地,也不符合垃圾减量化、资源化的处置原则。实现医疗废物的科学、合理、全面、安全处置仍需要进一步加大统筹协调力度。

2)农村及偏远地区医疗废物处置能力缺乏,收集处置覆盖率保证度不够。我国医疗废物集中处置体系基本覆盖了城市建成区及大部分农村区域,但对于偏远地区的医疗废物,由于产生源分散、产生量小、运输距离远、交通不便等因素,存在无法顾及的问题。尤其是在疫情期间,该现象更为凸显。再考虑到远距离运输的问题,医疗废物在交接过程也存在着较大的散落、泄露风险[6, 8]。针对此类问题,2020年2月颁布实施的《方案》提出了“到2022年6月底前,综合考虑地理位置分布、服务人口等因素设置区域性收集、中转或处置医疗废物设施,实现每个县(市)都建成医疗废物收集转运处置体系”[2]。但如何从技术角度进一步明确处置要求,加强和统筹处置能力,并解决该过程中机制和体制运转不顺的问题,以切实提高医疗废物收集处置覆盖率,仍需要参与各方共同努力。

3)医疗废物应急处置能力存在短板,协同处置机制不完善。目前,医疗废物处置中心多以设区市为单位规划建设。医疗废物集中处置以特许经营模式为主,大部分地区不允许医疗废物转运至其他地区处置,加之缺乏跨行政区的协调管理机制和相关法律法规支持,使得应对突发事件时医疗废物管理相对被动[8]。当出现处理设备故障检修或遇到重大疫情、灾险等紧急状态时,医疗废物产生量会迅速增长;疫情严重地区医疗废物产生量激增,转运车辆、转运箱、应急处置设施等储备不足,只有部分地市(州)具备应急处置能力[9]。另外,在医疗废物收集运输过程中,需要跨县区长距离运输,运距从几十到上百公里不等,容易造成医疗废物散落、泄漏,引发环境污染事故和传染性疾病的扩散[10-11]。在疫情防控常态化的形势下,大力加强疫情期间医疗废物应急处置能力,有序协调医疗废物协同处置将是打造新时期医疗废物处置技术体系的重要一环。

4)医疗废物管理和监管能力有待提升,全链条智慧化管理手段待加强。医疗废物管理是一个涉及多部门、多环节、多人员的复杂过程,因此,确保医疗废物管理信息的准确性、完整性和及时性,是医疗废物管理的关键点[12]。医疗机构的医疗废物处理产业链一般由3部分组成:医院内部医疗废物的收集和储运;医疗废物由医疗机构到销毁企业或者再利用企业的中转运输;医疗废物销毁或再利用机构的销毁再利用[13]。需要进一步利用智能化、多元化的技术手段,逐步在源头分类、管控与引导、运输管理和设施运维管理等方面实现智慧化,进一步提升医疗废物处置的安全性和高效性。

5)医疗废物处理处置领域科技创新能力仍需提升。我国多年推行的以城市为核心的医疗废物处理处置模式推进了较大规模医疗废物处理处置技术的进步和发展,但针对该过程二次污染控制的技术有待提升;针对边远地区及医疗废物产生单位应开发更多就地处理技术;针对疫情这类突发重大医疗事件,应采用多种技术并举的医疗废物处置方案;全链条的信息化管理和监控体系在在医疗废物处理处置领域应发挥更加积极的作用。不断探索支撑医疗废物全过程管理和污染防控的新技术是新时期实现医疗废物安全管理和处置的关键。

-

1)基于医疗废物处理处置技术的适用性,合理布局医疗废物处置技术。在医疗废物处置技术适用性方面,源头分类收集和管理至关重要,应进一步推进医疗废物源头分类和末端处置技术的结合[7]。如非焚烧设施不能处置医疗废物中的化学性废物和药物性废物,需要采取相应的措施进行分类处理;焚烧设施针对含氯、含汞物质的处置有局限性,有必要从源头进行分离和减量,推进资源化或采用垃圾发电设施协同实现能源化利用,以减少废气中二恶英和汞等污染物的排放;针对5类不同医疗废物的特点和医疗废物处置技术的适用性,应基于区域相关可用于医疗废物处置的基础设施条件,如危险废物焚烧、医疗废物焚烧、火葬场、工业炉窑、垃圾焚烧发电等,统筹做好医疗废物源头的分类收集和后续处置设施适用性的有序衔接,大胆、有条件地放开,简化程序,降低成本,避免疏漏。

2)解决边远地区医疗废物处置难题,拓展技术方式,实现医疗废物处置全覆盖。在处置能力方面,除了常规的医疗废物集中处置设施需要升级换代外,短板主要体现在边远地区医疗废物处置能力上。这类地区医疗废物产量小、地方监管力度不够,容易被管理部门所忽视,应从收集、运输、转运、暂存等环节的实际需求出发,基于目前医疗废物集中处置格局,建立“转运+自建”的灵活处理机制。一方面,在边远地区范围内采取多点对一点的方式,施行覆盖所有乡镇级和村级医疗机构和私人诊所的医疗废物收集网络,建立医疗废物转运站,将医疗废物逐级集中后,统一运往已有的地市级集中处置设施进行处置[8];另一方面,在边远地区当地选址发展小型预处理设施和移动式处理处置设施,不具备集中处置条件的医疗卫生机构,应配套自建符合要求的医疗废物处置设施,为偏远基层提供就地处置服务[14]。同时,还要探索建立医疗废物跨区域集中处置的协作机制和利益补偿机制。最终,应建立以责任体系和联动体系为核心的运行机制,促进环境意识和职业能力提升,实现边远地区医疗废物应收尽收、应处尽处。

3)充分挖掘地方技术及设施资源,合理配置,提升医疗废物应急处置能力。在应急处置技术体系方面,应进一步体现“本地设施处置+外运其他地区处置+本地应急处置设施进行处置”的途径组合;体现出“优先焚烧、其次其他类型技术”的技术路线。可备选的医疗废物应急处置设施包括移动式医疗废物处置设施、危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧炉、工业窑炉等[15],体现“集中处置+必要时传染病医院、收治流感患者的定点医院和急救中心(站)就地应急处置”的模式组合。另外,针对疫情期间医疗废物管理和处置的应急响应,包括应急设施、防护物资的准备,要逐步做到“宁可备而不用,不可用而无备”。各地方应因地制宜,确定适宜、适应的医疗废物应急处置资源清单,并针对医疗废物收集、贮存、转运、处置过程加强人员卫生防护等要求。

4)推进科技创新,打造新时期医疗废物技术体系。针对化学性、药物性废物的管理和处置技术和管理需求,开发和推广二恶英深度净化技术、恶臭控制技术,促进从源头、过程和末端等着手,实现相应的二次污染控制目标;针对近年来发展起来的微波、化学、热摩擦等智能化处理技术的小型化应用技术的落地投产应该予以支持;在疫情应急情况下,应大力推动移动式医疗废物处置设施、生活垃圾焚烧协同处置设施的建设和运行;发展物联网云平台和智能网络,依据传感器网络获取的数据进行决策分析,针对医疗废物产生、分类、收集、贮存、运输、处理、处置等环节逐步实现“闭环管理、定点定向、全程追溯”,实现智能控制[12-13]。因此,借助科技创新,采取切实可行的医疗废物全过程管理措施,全面落实《方案》要求,实现从源头分类、过程控制、末端控制等有机结合的集成式管理模式,才能切实解决医疗废物管理和处置中的关键问题。

总之,我国各地方都应积极推进统一回收、集中存放、统一处置、闭路循环的模式,形成分别适用于医疗废物集中、分散以及应急期间的医疗废物处理处置技术体系,推进技术及装备的升级和标准化、智能化,建设医疗废物科技创新与成果转化平台,加强医疗废物管理和处置领域人才队伍建设,提高科技创新和业务管理能力,我国的医疗废物综合治理能力一定会在不久的将来取得新的进展和突破。

下载:

下载: