-

磺胺(sulfonamide,SA)类药物是第一类人工合成的抗菌药,用于临床已有80多年[1],它具有抗菌谱广、性质稳定、使用简便等优点[2]。临床常用的磺胺类药物在合成生产过程中会产生较大量的含有苯磺酰胺、苯磺酸、苯酚等物质的磺胺类制药废水,须在排放前进行有效处理。然而,磺胺类制药废水含有多种结构较稳定的苯系物,导致该废水的处理难度较大。当前污水处理厂对磺胺类制药废水的处理主要采用Fenton氧化法[3]、矿物材料吸附法[4]、活性污泥降解法[5]等,但是处理效果并不理想[6-7],一些未被有效处理的残余药物不可避免地随出水进入自然环境。苯为环境中主要的有毒有机污染物之一[8],已被世界卫生组织列为一类致癌物,苯酚和苯磺酸的毒性与苯相似,容易经呼吸道和皮肤进入人体,抑制中枢神经系统[9],残留的苯磺酰胺进入自然水体,对生态环境和人类健康构成潜在威胁[10-11]。因此,针对磺胺类制药废水中广泛含有的苯磺酰胺、苯磺酸、苯酚等物质,构建一种有效的快速同步检测方法,对于评价废水处理效能、环境污染评价和预警具有重要的意义。

目前,单独检测苯磺酰胺、苯磺酸、苯酚的方法[12-17]已有报道,但针对同时含有这3种苯系物组分的磺胺类制药废水,单一样品的检测方法存在水样预处理步骤繁琐、检测时效性低、检测成本高等问题,而目前尚未有快速同步检测这3种苯系物的方法。因此,本研究利用高效液相色谱仪,对比乙腈/水、甲醇/水和甲醇/缓冲盐3种流动相,调整230、240、250和260 nm 4种检测波长,建立了对磺胺类制药废水中苯磺酰胺、苯磺酸、苯酚等苯系物快速同步检测方法,为高效快捷地检测水样中苯系物的浓度和分布提供了便利。

-

仪器:高效液相色谱仪(HPLC,Primaide,HITACHI),配有UV-vis检测器(Primaide 1410),波长为200~700 nm;色谱柱型号为HITACHI LaChrom C18(5 μm,250 mm×4.6 mm);溶剂抽滤装置(1 000 mL,NALGENE)。

试剂:苯磺酸、苯酚、苯磺酰胺(色谱纯99.99%,Sigma-Aldrich);甲醇、乙腈(HPLC级,美国Fisher公司);超纯水(MilliQ,电阻率≥18 MΩ·cm);磷酸二氢铵(色谱纯99.99%,Macklin);100 mg·L−1苯磺酸、苯酚、苯磺酰胺标准储备液;100 mg·L−1混合标准使用液;5%的磷酸盐溶液。

-

苯环结构共轭体系中π跃迁至π*,在紫外吸收光区产生3个特征吸收带:强度较高的E1带分布在180~184 nm,中等强度的E2带分布在200~204 nm,强度较弱的B带分布在230~270 nm。

苯环上取代基类型及位置的不同都可能影响最大吸收峰的波长、强度和形状,在200~700 nm处进行全波长扫描,通过吸收光谱图发现,苯酚在270 nm处有较强吸收峰,苯磺酸在208 nm处有较强吸收峰,苯磺酰胺在240 nm处有较强吸收峰,因此,初次选择样品的检测波长为240 nm。调整检测波长230、250、260 nm,发现当检测波长为250 nm时,主要特征峰的相对保留峰面积最大,信号强度最明显。色谱柱恒温箱设为30 ℃;进样量为20 μL;柱温为30 ℃;为减小柱压过高对色谱柱造成的损伤,设定流速为0.6 mL·min−1。

-

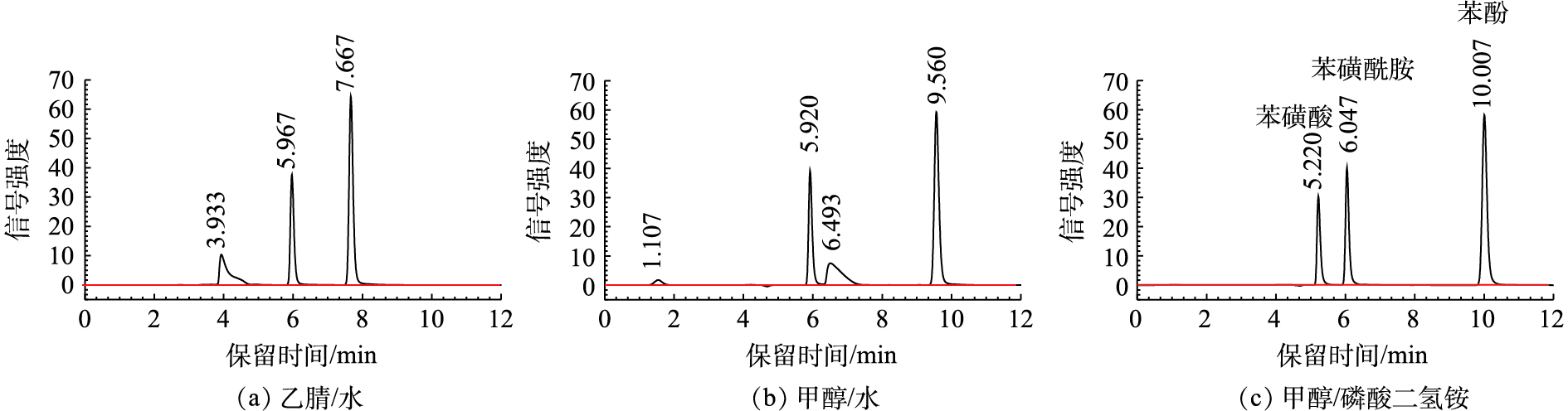

孙佳慧等[16-17]在使用液相色谱检测水中极性有机物时,常用乙腈-水、甲醇-水、甲醇-磷酸体系作为流动相。苯酚、苯磺酸和苯磺酰胺3种物质均为极性化合物,先采用乙腈和水作为流动相,改用极性较弱的甲醇和水作流动相,再用甲醇和磷酸二氢铵溶液作为流动相,分别调整各流动相体系中不同溶剂的配比,其他检测条件相同。结果表明,采用乙腈-水流动相条件,主峰与杂峰连在一起,见图1(a);采用甲醇-水流动相条件,即使调整了甲醇的配比,仍然出现了保留值重现性差和峰拖尾的现象,见图1(b);采用甲醇-磷酸二氢铵流动相条件,磷酸盐过量的添加会造成特征峰的相对保留时间变长,分析时间延长,管路系统堵塞,当V甲醇∶V磷酸二氢铵=50∶50时,各个物质的特征峰分离效果好,峰形尖锐,无基线飘移的现象,主要有3个特征峰,5.220 min处为苯磺酸特征峰,6.047 min处为苯磺酰胺特征峰,10.007 min处为苯酚特征峰,得到3种苯系物色谱(见图1(c))。以上研究结果表明,本研究可选择甲醇-磷酸二氢铵溶液作为流动相体系。

-

1) 精密度的测定。分析结果的相对标准偏差(R)检验方法精密度的计算方法如式(1)和式(2)所示。

式中:S为标准偏差;

Xi 为第i次测量值;ˉX 为n次测量值的平均值;n为试样总数或测量次数。按照设定的色谱条件吸取混合溶液20 μL,进行单样品分析,重复进样5次,测定不同物质特征峰的相对保留时间和峰面积,苯磺酸特征峰相对保留时间的R为0.10%,相对峰面积的R为1.04%,苯磺酰胺特征峰相对保留时间的R为0.05%,相对峰面积的R为0.25%,苯酚特征峰相对保留时间的R为0.09%,相对峰面积的R为0.82%,R均小于5%,说明该方法的检测精密度高[18]。

2)重现性的测定。从同一混合溶液中分别抽取5份,按照设定的色谱条件进行样品的连续分析,平行样品特征峰的相对保留时间和峰面积稳定,波动较小。其中,苯磺酸特征峰相对保留时间的R为0.16%,相对峰面积的R为1.12%;苯磺酰胺特征峰相对保留时间的R为0.06%,相对峰面积的R为0.46%;苯酚特征峰相对保留时间的R为0.09%,相对峰面积的R为1.56%,R均小于5%,以上结果表明该方法的重现性好[18]。

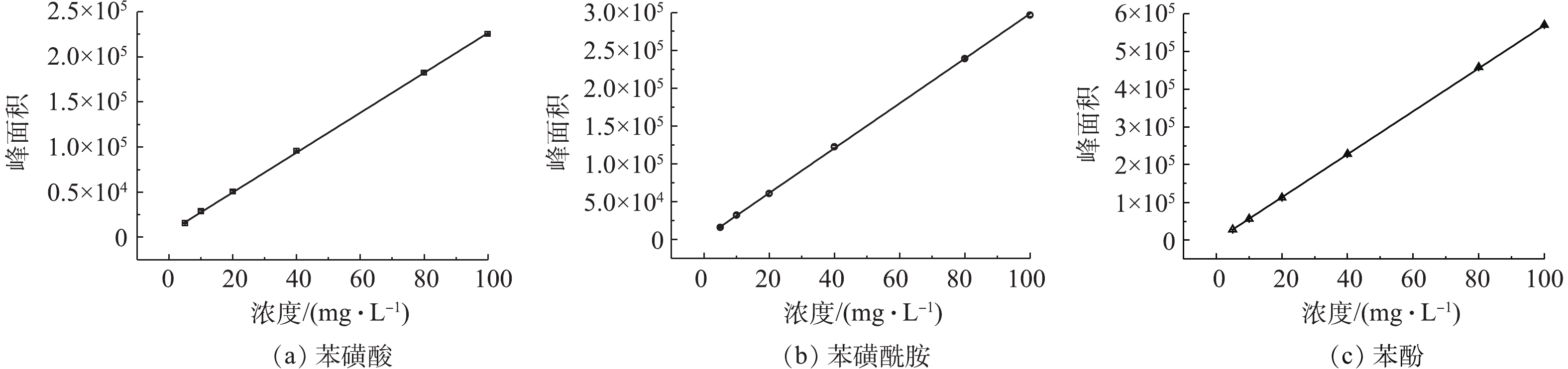

3)标准曲线与检出限。配制浓度为5、10、20、40、80、100 mg·L−1的标准混合溶液样品,通过高效液相色谱仪进行分析,单一样品进样3次,检测3种物质特征峰的峰面积并计算平均值,以特征峰的峰面积为横坐标,以物质的浓度C为纵坐标,绘制标准曲线,标准曲线见图2。结果显示,3种目标物色谱峰面积与浓度均表现出良好的线性相关性(R2>0.999)。高效液相色谱分析方法中,一般以基线噪声的3~5倍作为样品的检出限,根据仪器噪声信号强度的大小确定苯磺酸的检出限为29.4 μg·L−1,苯磺酰胺的检出限为22.3 μg·L−1,苯酚的检出限为15.0 μg·L−1。

-

应用本研究建立的分析方法对采自北京市某制药厂生产废水水样进行测定,首先将水样用0.22 μm滤膜过滤,稀释至适宜浓度(浓度为5~100 mg·L−1),取1.0 mL过膜稀释后的水样,加入到液相,用小瓶进行HPLC检测。3种物质均有不同浓度的检出,得到的液相色谱如图3所示,其中浓度最高的为苯磺酰胺(24.85 mg·L−1),其次为苯磺酸(2.81 mg·L−1),苯酚(0.63 mg·L−1)最低。取1 L水样加入苯磺酸标准品5 mg,连续分析3次,结果显示苯磺酸的加标回收率为102.0%;另取相同体积水样,加入苯磺酰胺标准品25 mg,连续分析的结果显示苯磺酰胺的加标回收率为97.1%;再取相同水样,加入苯酚标准品1 mg,连续分析的结果显示苯酚的加标回收率为94.9%。

-

1)研究建立了一种可同步快速检测制药废水中的苯磺酸、苯酚和苯磺酰胺的方法。该方法能有效减少杂峰,其峰形尖锐、对称性好且特征峰之间分离效果较好,3种目标物可在11 min内分离开来。相对于传统方法[12, 15],无需样品前处理,有利于快速分析样品。相对标准偏差为0.05%~1.56%,精密度和准确度高,重复性好,线性范围宽,可达到检测要求。

2)应用所建立的方法对北京市某制药厂生产废水进行测定,发现该废水中苯磺酰胺浓度最高,检测结果受其他物质影响较小。

磺胺类制药废水中苯系物的快速同步检测

Rapid synchronous detection of benzene series in sulfonamide pharmaceutical wastewater

-

摘要: 磺胺类制药废水是一类难降解有机废水,其中含有苯磺酰胺、苯磺酸、苯酚等苯系物,对这些物质的快速检测十分必要,针对这3种物质建立了基于高效液相色谱的快速同步检测方法。采用C18柱为分离柱,比较了乙腈/水、甲醇/水和甲醇/缓冲盐3种流动相体系的分离效果,优化了230、240、250和260 nm 4种检测波长等条件。结果表明,V甲醇∶V磷酸二氢铵溶液(0.5%,pH=3.5)=50∶50作为流动相时,基线稳定,峰形较好,3种目标物在11 min内即可实现有效分离,且浓度为5~100 mg·L−1时,3种目标物峰面积与质量浓度的线性关系良好(R2>0.999),检出限为15.0~29.4 μg·L−1,相对偏差为0.05%~1.56%(n=5),该方法能同时检测苯磺酸、苯酚和苯磺酰胺,具有简便、灵敏、准确等优点,可为制药废水的快速检测和磺胺类药物降解机理的分析提供便利。Abstract: Sulfonamide pharmaceutical wastewater is a kind of refractory organic wastewater, which usually contains benzene series compounds e.g. benzenesulfonic acid, phenol and benzene. It is necessary to develop their fast detection methods. In this study, a rapid method for synchronous detection of benzenesulfonic acid, phenol and benzene sulfonamide in pharmaceutical wastewater was established based on high performance liquid chromatography. The reverse-phase C18 column was used, the separation effects of three mobile phase systems of acetonitrile/water, methanol/water and methanol/buffering salt were compared, and the four detection wavelengths of 230, 240, 250 and 260 nm was optimized. The results showed that the stable baseline and high-quality peak shape could be detected when Vmethanol∶Vammonium dihydrogen phosphate solution (0.5%, pH=3.5) = 50∶50 was used as the mobile phase, and the three target compounds could be well-separated within 11 min. Within the concentration range of 5~100 mg·L−1, good linear relationship between the peak area of the three targets and the mass concentration was achieved (R2>0.999). The detection limit and relative deviation were between 15.0~29.4 μg·L−1 and between 0.05%~1.56% (n=5), respectively. This method can effectively separate the three substances, and has the advantages of simplicity, sensitivity and accuracy. It can facilitate the fast detection of pharmaceutical wastewater and the analysis of the sulfonamides degradation mechanism.

-

随着我国工业化和城市化发展及《斯德哥尔摩国际公约》的履约进程的加快,大量化工、农药生产企业需要搬迁[1],企业在生产运输过程中会导致有机污染物进入土壤,使得搬迁场地中残留高浓度有机污染物,遗留大量场地污染问题。根据《中国环境年鉴》,我国关停、转迁的企业总数超过10×104家,对其中污染严重的场地遗址进行改善修复迫在眉睫[2]。同时,场地流转的市场需求迫切,因此,开发研究高效的有机污染场地土壤修复技术具有重要的现实意义。目前,使用的修复技术包括化学氧化、土壤淋洗、热脱附、生物降解等,有单一技术的应用,也有联合技术强化修复。本研究以我国有机物污染土壤修复技术的专利文献为样本,通过对专利的时空分布、研究机构和修复技术的分析,研究有机物污染场地土壤修复技术的发展趋势和进展,同时对各种修复技术进行梳理,以期为我国今后开展相关修复技术的研究与应用提供参考。

1. 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究所采用的专利信息来源于国家知识产局(http://www.pss-system.gov.cn/),在专利检索入口进行高级检索。所采用的检索方式为:关键词=(“有机物”OR “有机”) AND (“土壤”OR “场地”) AND “修复”;检索日期:2018年8月28日。于检索结果中进行人工筛选,共筛选出与主题相关的专利691项,其中实用新型专利206项,发明专利485项,授权专利356项;相关专利的时间跨度为2003—2018年(由于专利申请日和公开日之间通常存在18个月的滞后期,2017—2018年的数据仅供参考)。本研究仅分析单独的有机物污染土壤修复的相关专利,由于有机物和重金属等复合污染土壤的修复机理较复杂,往往同一种方法或药剂对重金属和有机物同时都有作用效果,因此,不能简单地将此类专利并入本研究的分析讨论,将其于人工筛选时一并筛去。

1.2 研究方法

本研究主要采用文献计量分析方法、内容分析法和可视化分析法进行分析。将专利名称、公开日期、研究机构、授权情况、研究方法、专利类型、目标污染物等8项专利信息导入Excel构建信息库,以对专利进行定量分析与定性分析;采用Origin9软件绘制图表,进行可视化分析,直观地展现该领域的发展状况。结合以上3种分析方法,可科学客观地得到有机物污染场地土壤修复技术的研究现状及发展趋势等信息。

2. 数据分析

2.1 专利年度变化

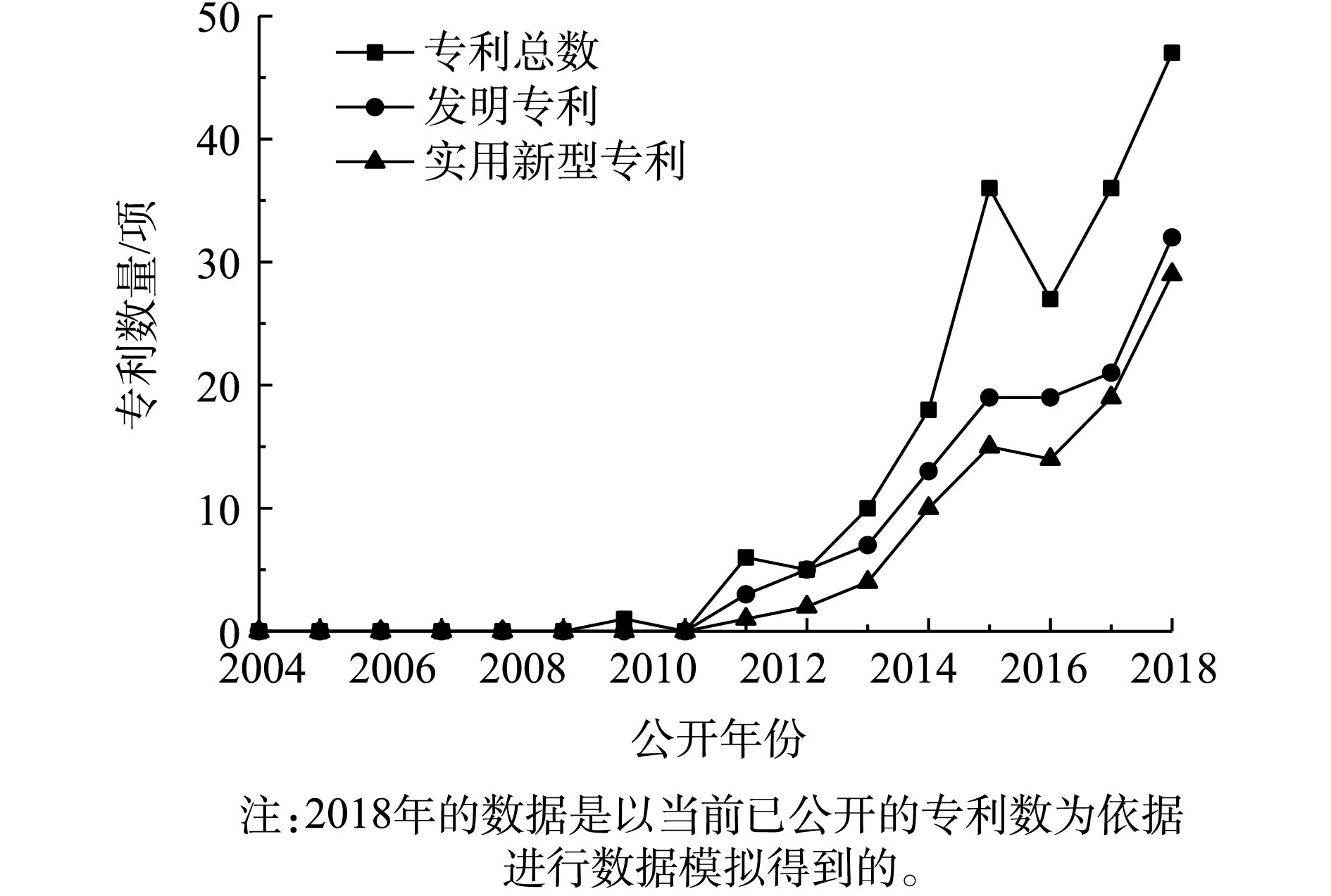

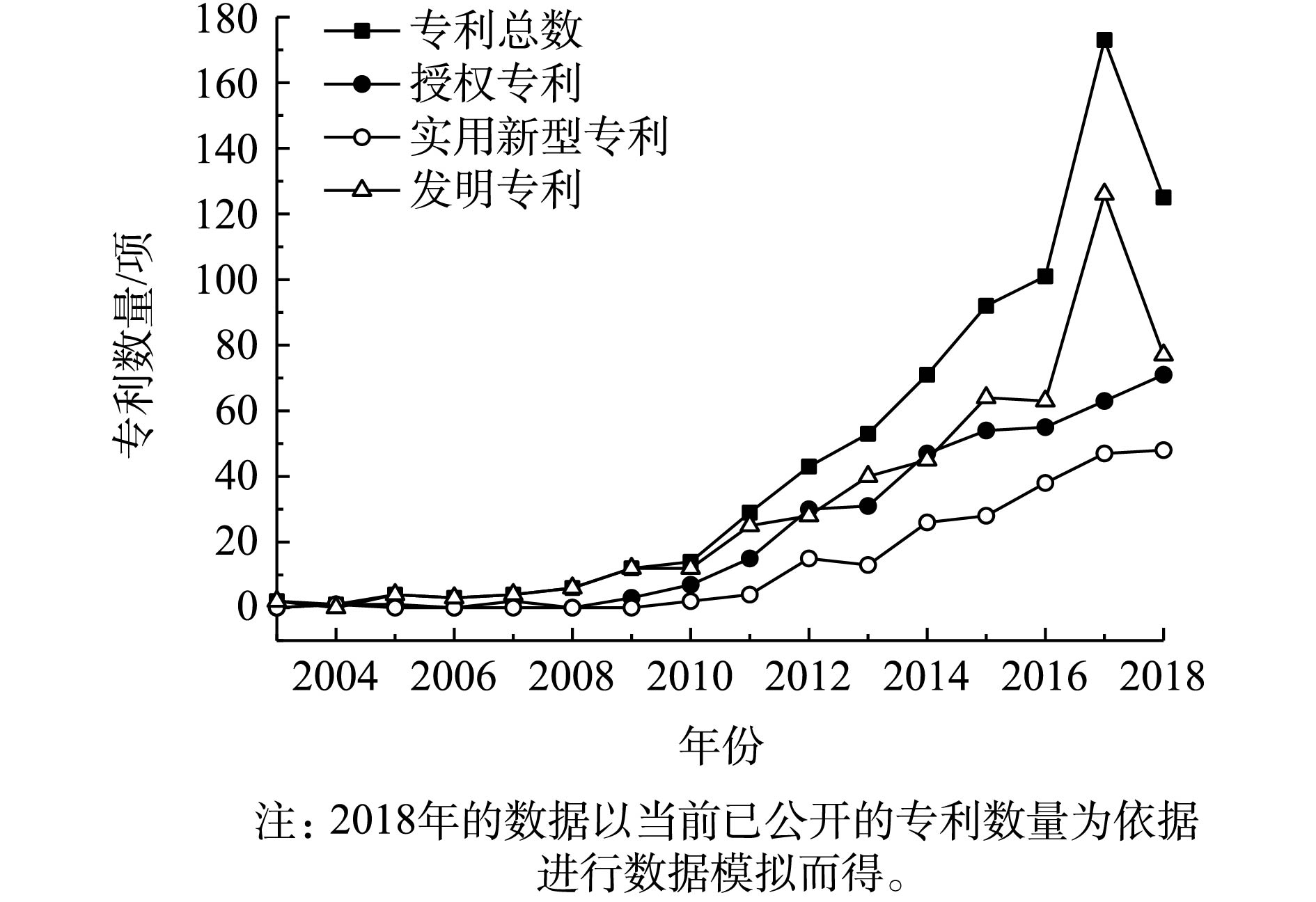

我国有机物污染场地土壤修复技术相关专利于2003年开始起步,并于2010年后开始快速发展,2010—2015这5年的公开专利年均增幅超过15%;2017年为我国有机物污染土壤修复技术发展以来公开专利最多的一年,公开专利为173项,相较于2016年,专利数量增幅约71%;2018年至今,已有83项公开专利发表。

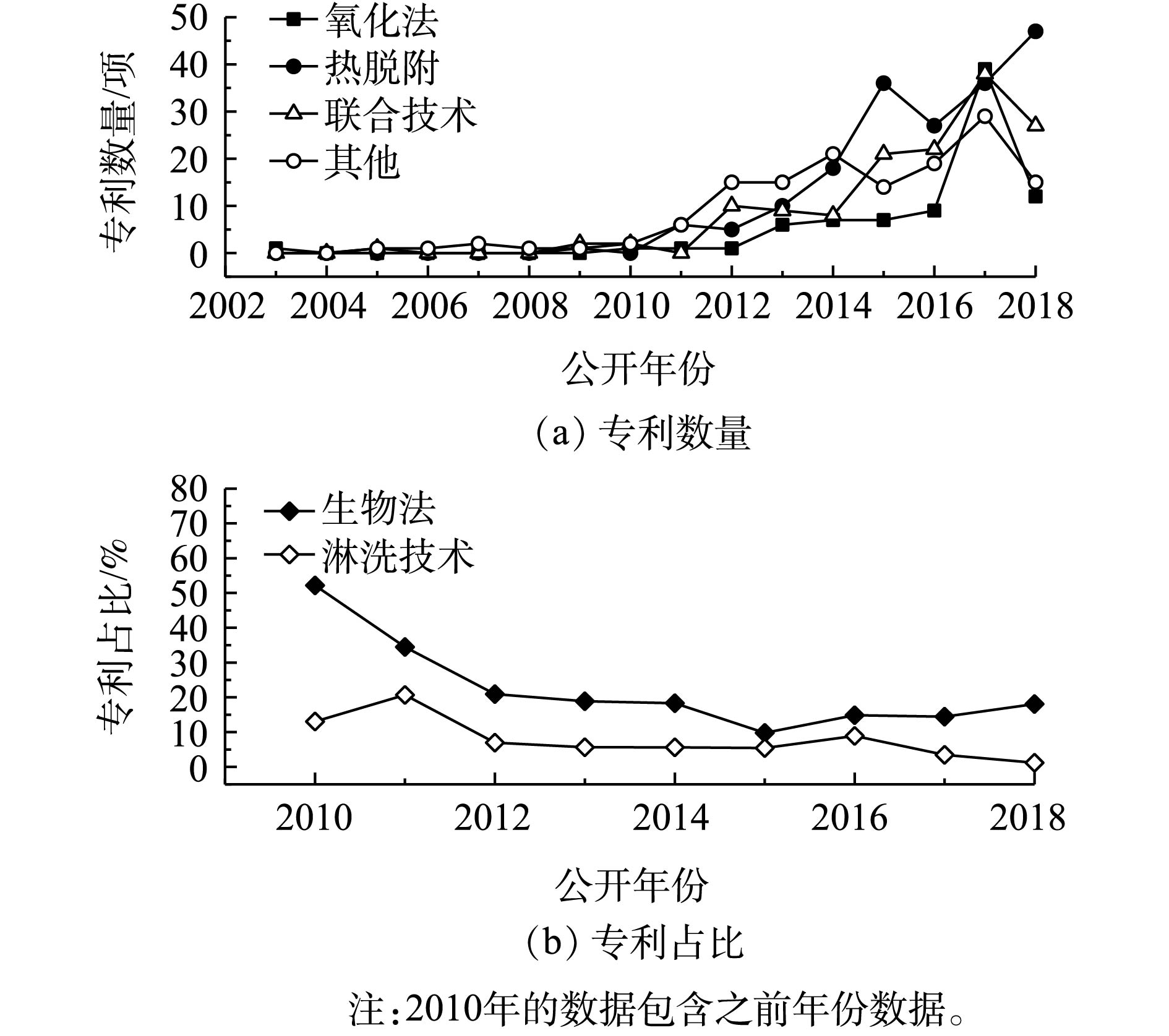

审核时间较长等原因导致有不少专利仍未被授权,因此,从公开专利的数据中抽取已授权专利进行数据分析,以便进一步了解我国专利的申请情况。相较于公开专利,授权专利虽也保持着持续的发展,但年变化趋势平缓。图1为发表专利的年变化情况。可以看出,授权专利和实用新型的年变化曲线趋势相似,表明授权专利中以实用新型偏多,近3年的授权专利中有60%为实用新型专利。这是因为我国有机物污染场地修复技术研究刚刚进入快速发展阶段,同时实用新型相较于发明专利审核时间短,故发明专利的大部分仍处于审核状态。结合上述分析,基于搬迁场地流转的市场需求日益增大的情况,预测近几年该领域修复技术的研究将维持较高热度。

目前,多数研究仍处于实验室阶段。因此,公开专利中发明专利远多于实用新型专利,同时二者之间的占比基本较为稳定,发明专利的占比为60%~70%。2003—2010年,因有机重污染场地较少且存在生物作用的自然修复,故国内对该领域的研究投入较少,实用新型类专利国内公开发表不到5项;2010年后,实用新型与发明类专利以近乎平行的趋势增长,这一增长趋势一直持续到2014年;近4年,国内发明专利的发表数量以较高的增幅增长。

2.2 主要研究机构

研究涉及的机构主要包括高等院校、科研院所、公司等共282家。中国科学院沈阳应用生态研究所公开专利数量最多,共20项;其次是浙江大学,共17项;北京建工环境修复股份有限公司、常州大学、江苏上田环境修复有限公司、武汉都市环保工程技术股份有限公司均有16项,专利公开情况见表1。化学氧化技术的主要研究机构有常州大学和北京建工环境修复股份有限公司;生物修复技术的主要研究机构有中国科学院沈阳应用生态研究所和南开大学;热脱附技术的主要研究机构有武汉都市环保工程技术股份有限公司、中石化炼化工程(集团)股份有限公司和浙江大学等;淋洗技术的主要研究机构有上海格林曼环境技术有限公司、上海应用技术大学和武汉大学。

表 1 研究机构相关专利的公开情况Table 1. Disclosure of relevant patents invented by research institutions序号 研究机构 公开专利数量/项 1 中国科学院沈阳应用生态研究所 20 2 浙江大学 17 3 北京建工环境修复股份有限公司 16 4 常州大学 16 5 江苏上田环境修复股份有限公司 16 6 武汉都市环保工程技术股份有限公司 16 7 中国科学院南京土壤研究所 14 8 北京鼎实环境工程有限公司 12 9 南开大学 12 10 北京高能时代环境技术股份有限公司 11 11 华北电力大学 11 12 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 10 13 中国环境科学研究院 9 2.3 主要研究技术

在目前公开的相关专利中,热脱附技术的研究最多,共有170项专利,占总专利数的24.6%;其次是生物修复技术和联合修复技术,公开专利达130项,各约占19%。此外,除氧化修复技术外,各修复技术的授权专利基本占公开专利的50%左右。与其他技术相比,热修复技术不仅公开专利最多,且其实用新型专利占比最高,约50%(见表2)。

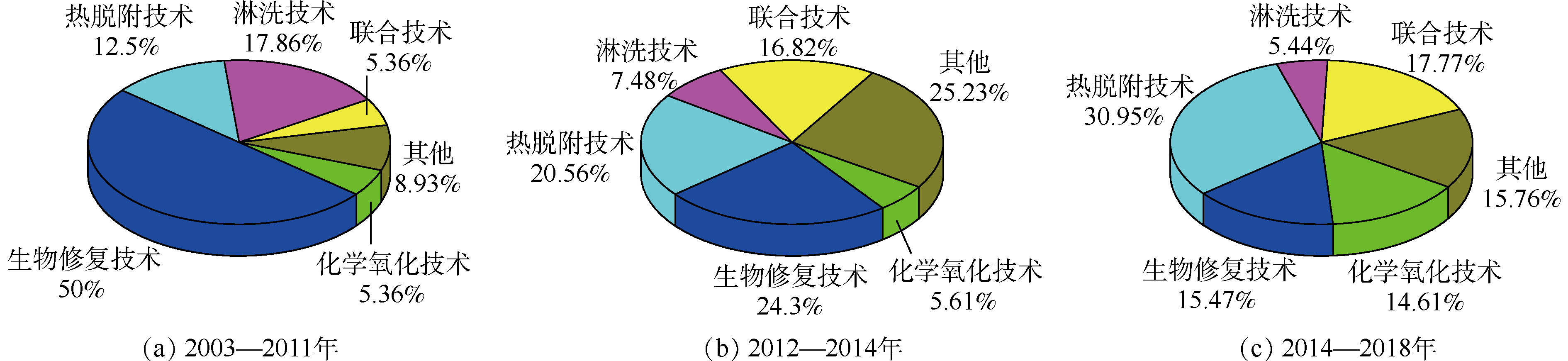

表 2 主要研究技术的数量分布Table 2. Distribution of major research techniques修复技术 公开专利数量/项 授权专利数量/项 实用新型专利数量/项 氧化法 80 28 17 生物法 130 58 17 热脱附 170 108 84 淋洗技术 43 23 11 联合技术 131 67 37 其他 137 72 40 由图2可发现,2012年之前有机物污染场地土壤修复技术的研究尚未开展,所以对场地有机物污染的修复主要是对生物修复技术的研究与应用。2003—2011年,该技术专利占比高达50%;2012—2014年,各种修复技术开始蓬勃发展,除了国内主流技术外,其他技术的公开专利约占1/4。近4年中,热脱附技术一直是该领域的研究热点,其公开技术的年占比一直居高不下,拥有近31%的专利占比;其次是联合修复技术,在近4年,技术发展稳定,具有约18%的公开专利占比;生物修复技术因修复周期较长、不适应于场地高效修复的需求现状,导致该技术的发展不如其他修复技术。由图2的主要研究技术专利占比的阶段性变化可看出,生物修复技术于3个发展阶段中的专利占比逐次下降,但因其具有环境友好性这一优势而仍在修复技术中占有一定地位。氧化修复技术目前仅有80项公开专利,但由专利占比的阶段性变化来看,氧化修复技术是近4年发展变化较大的修复技术,仅次于热脱附技术10%的增长,其由第2阶段不到6%的占比发展至第3阶段14.61%的占比,几乎同比于生物修复技术,显示出较大的发展潜力。

综上所述,相较于其他修复技术,热脱附技术因其机理简单、适用面广、效率高等优点成为近4年的研究热点;与此同时,该技术更注重于技术应用方面的研究。联合修复技术的研究热度仅次于热脱附技术。目前,氧化修复技术的公开专利较少,但其具有广阔的研究前景,是未来几年场地有机污染修复领域的一大发展趋势。

3. 修复技术研究进展

3.1 化学氧化修复技术

化学氧化修复技术是通过向土壤中添加氧化剂将有机污染物氧化为清洁物质的技术。氧化剂投加量一般为土壤质量的0.5%~10%,有机物的去除效果可达80%以上,研究方法以实验室内实验为主。如图3所示,氧化修复技术于2012年后才开始得到国内较多研究者的关注,之后的几年一直保持较为缓慢的发展,年均专利数约为7项。直到2017年,因大量生产企业搬迁导致污染场地遗留问题以及场地流转市场的需求,迫切需要高效的修复技术,而与其他技术相比,化学氧化修复技术更能高效快速地降解有机污染物,因而受到研究者的广泛关注,2017年发表了39项专利。

氧化修复技术主要应用的氧化剂包括芬顿试剂(即H2O2与亚铁盐)、过硫酸盐(过硫酸钠、过硫酸钾)、高锰酸钾、臭氧、高铁酸钾和双氧水等6种。将该技术公开专利所涉及的氧化剂进行年度数量分析,统计结果如表3所示。初步分析,2013—2016年为国内氧化修复技术的起步与探索阶段,相关专利较少,且并未偏重于某类氧化剂的研究;直至2016年,几大类氧化剂才都各有专利公开发表;2017年,以改性芬顿试剂和过硫酸盐为2大研究重点;由2018年的统计数据看出,国内学者存在逐渐对其他氧化剂进行深入研究和开发的趋势。

表 3 各类氧化剂的专利数量分布Table 3. Quantities distribution of patent on various oxidants年份 臭氧 改性芬顿试剂 过硫酸盐 高铁酸钾 联合氧化剂 其他 2010 — 1 — — — — 2011 — — — — — 1 2012 — — — — — 1 2013 — 3 — — 1 1 2014 — — 2 — 1 — 2015 — 1 — — 2 — 2016 1 1 2 1 1 3 2017 4 11 10 4 5 3 2018 1 — — — 1 4 总计 6 17 14 5 11 13 由于传统的芬顿氧化修复技术存在氧化剂利用率不高、所需反应pH低等缺点,不少学者开展了改性芬顿氧化技术的研究。常见的改性方法为通过投加过渡金属螯合剂以稳定亚铁离子形态,以能适用于较广范围的pH。此外,亦有利用电化学技术原位生成H2O2[3]或改用过碳酸钠[4]和过氧化钙[5]作为过氧化氢缓释剂的方法,以克服H2O2不稳定、停留时间短、难以调控的问题。由于改性芬顿试剂是基于传统芬顿试剂的研究,所以相较于其他氧化剂,改性芬顿试剂的研究起步较早,2010年开始出现相关的国内专利记录,且其于氧化修复技术中公开专利最多,应用广泛,专利数量见表3。

相对于芬顿氧化试剂,过硫酸盐具有稳定性更高、适应pH范围广的优点,于2014年开始出现相关的专利记录,近2年发展较快,公开专利数为14项,仅次于改性芬顿试剂。过硫酸盐包括热活化、碱活化、过渡金属活化和微波活化多种活化方式。有研究表明,单一活化方式存在一定的局限性[6],故有公开专利联合使用多种活化方式以弥补单一活化的缺点,从而达到高效催化活化的效果。单晖峰等[7]通过螯合过渡金属活化技术与热活化技术的联用显著提高了土壤有机污染物的去除率,相较于单一过渡金属活化方式,提高了近70%的有机物降解率。过硫酸钠作为氧化剂的修复技术,以活化方法为主要研究方向,其中以热活化和碱活化的专利技术居多。

臭氧氧化修复技术容易破坏土壤微生物进而影响土壤理化性能,且存在污染大气的安全隐患,因此,早期基本没有相关专利的研究,直至近2年,国内才出现了臭氧-紫外光催化修复技术。有研究表明,使用紫外光后的UV/O3体系对有机物的氧化能力比单独的O3氧化可增强10倍以上[8]。另一新型氧化剂高锰酸铁虽具有强氧化性,但由于其易分解、不稳定,而未被应用于土壤修复领域,直至2016年才出现了1项相关专利,并于2017年有所发展。

除了单一氧化剂修复外,还有多种氧化剂联用强化场地土壤修复。目前,国内专利主要以芬顿试剂联合过硫酸盐的研究为主,亦有学者将KMnO4和H2O2复配以弥补相互的不足[9];肖小林等[10]利用活化过硫酸钾和臭氧对污染土壤进行二级氧化修复以能彻底去除有机物。

综上所述,基于场地流转市场的迫切需求,高效的氧化修复技术越来越受到人们的青睐。其中,改性芬顿氧化法和活化过硫酸盐氧化法是研究较多的2类常用氧化剂;同时,该领域各类新型氧化剂的出现亦扩大了氧化修复技术的发展和应用。

3.2 生物修复技术

生物修复技术是利用微生物或植物的富集或降解能力将有机物污染物从土壤中去除的一项技术,该技术的研究方法以盆栽实验为主。由图3中该技术专利的年度占比发展趋势可以看出,2011年以前,早期污染场地修复主要以生物修复为主,相关专利占比50%以上。但该技术所需的修复周期长,修复效率最高时也需要1~2个月的修复时间;其次微生物菌种的培养不易,修复生物对生长环境具有一定的耐受范围。这极大地局限了生物修复技术在污染场地修复中的应用,因此,2011年后,随着其他修复技术的快速发展,该技术的研究占比呈下滑趋势,前2年的年均占比降幅约为37%。尽管如此,相较于其他技术,生物修复技术可实现有机污染场地的原位持续修复,具有低成本、无二次污染的优点,在近年的专利研究中仍占有一定的地位,2012年后专利占比基本稳定在10%~20%。

生物修复技术主要以提高修复效率、缩短修复周期为目的开展技术研究,主要集中于2个方面。

一是研究能高效降解有机物的菌种或植物。由于污染场地情况复杂,一般为多种有机物复合污染,且单一菌株的修复具有专一性,修复效果往往不佳,因此,对混合菌剂的研究开发具有重要的实际意义。此外,有不少研究联合植物和微生物以强化生物修复技术,蔡章等[11]利用凤仙花和石油烃降解混合菌共同修复正链烷烃污染土壤,其降解效果比单一植物修复高出39%。

二是研究该技术与辅助强化技术的结合。有学者通过强化通风以均匀供氧[12]或添加营养以促进生物代谢[13-14]来强化生物的降解修复能力,亦有研究通过向土壤中添加表面活性剂以提高有机物的可生物利用性促进其降解[15]。

3.3 热脱附技术

热脱附技术是通过提高温度使有机物成气态挥发而从土壤中分离出来的技术。该技术的修复周期短,修复效果好,针对不同的目标污染物,所需的热脱附温度也不同。当加热温度为200~600 ℃时,基本上可脱附所有的挥发或半挥发有机污染物,可达到90%以上去除率。热脱附技术机理简单、适用面广、效率高。从2010年起,该技术的公开专利数量总体呈逐年上升的发展趋势:2010—2015年为快速发展期,5年内公开专利年均增幅约为7项,以2015年增幅最大,为18项;与此同时,其他各类修复技术正由起步阶段逐渐进入快速成长阶段,所以热脱附技术在经历了一个技术发展高峰期后,国内对其研发投入有所减少,2016年的相关专利发表数有所下降;而近2年则仍然保持公开专利数的持续增加,截至目前,2018年已公开发表47项。由以上的分析可知,热脱附技术近4年的专利占比一直居高不下,是发展最快、总专利数最多的一项技术。此外,授权专利的年变化曲线与实用新型的年变化曲线相近,这说明该技术的授权专利中绝大部分为实用新型专利;同时,近5年的该技术专利总量中,实用新型类年均占比超过50%,2018年高达到61.7%。由此看出,与其他技术相比,热脱附技术更注重于技术应用方面的研究,结果见图4。

基于热脱附修复技术的耗能大、影响土壤理化性能且存在尾气二次污染的问题,该技术相关专利的主要研究方向包括3种。

3.3.1 采用高效的加热方式

除了常规的燃料加热以外,还有4种加热方式。1)微波加热。利用微波的选择性加热直接作用于有机物,但由于土壤不能有效吸收微波而需额外添加微波吸收材料,增大了微波应用于场地原位热脱附的困难。2)热空气间接加热。能实现土壤的均匀快速加热,但传热效率较低且尾气量大,大大增加了尾气处理成本。因此,为提高此加热方式的传热效率,有研究[16-17]结合了流化床反应器对土壤进行异位热脱附。3)红外辐射加热。何曦[18]利用红外对卤代烃进行定向加热,其最大的优势在于节约能源的同时避免了对土壤理化特性的影响。4)电能电阻加热。利用土壤作为天然导体将电能转化为热能,以实现土壤原位热脱附。

3.3.2 采用节能环保的尾气处理技术,防治二次污染

尾气处理技术是热脱附技术的关键之一。常用的处理方法有2种。1)焚烧。可于极短时间内彻底分解有机物,但能量消耗巨大,一般用于高浓度尾气的处理。2)活性炭吸附。对高温气体进行降温预处理,以及对吸附饱和的活性炭的处理问题是此项尾气处理技术的局限所在。赵龙等[19]利用木炭取代活性炭,并将吸附饱和后的木炭作为燃烧热源实现二次利用,在降低吸附剂成本的同时巧妙地处理了固废污染问题,达到了99%以上的有机物去除率。

3.3.3 发明余热回收利用系统,实现节约能源

利用尾气焚烧后的高温烟气或脱附后的高温有机废气作为热源,可与载热气体或者土壤实现热交换以回收利用系统产生的余热。例如,王远航等[20]公开了一种利用余热制备生物炭的环保型热脱附吸附系统,可实现能源的二次利用。

3.4 淋洗技术

淋洗技术是利用淋洗剂对有机物的增溶作用来去除土壤中有机物的修复技术,主要应用于高浓度场地污染的修复。目前,淋洗技术的公开专利共43项,其中已授权的有23项,实用新型专利有11项。除了2011年拥有较高的专利年占比外,该技术的占比一直稳定在5%~9%,近2年来更是下降到5%以下(见图3)。这是因为该技术存在淋洗剂效率低、普适性差、成本高、易造成二次污染、回收率低等缺点[21],所以研究淋洗技术单一应用的专利较少,常与其他技术联合使用或作为一种辅助手段。

目前,较多专利以表面活性剂作为淋洗液修复污染土壤。相较于具有生物毒性的化学表面活性剂,以环糊精为代表的可循环再生的绿色淋洗液因其可生物降解、无二次污染而被广泛应用。但因表面活性剂总体效率不高,所以研发高效的洗脱剂具有重要的现实意义。 张作玮[22]研发了一种以吡啶甲醇、三羟基丁醛、脂肪醇聚氧乙烯醚等为主要成分的高效淋洗液,对土壤中有机物的去除效果达到了99%以上。

如何去除淋洗废液中的有机物以实现淋洗剂的再生回用是淋洗技术的关键与技术难点所在。目前,淋洗剂的再生方法主要有4种。1)活性炭吸附:利用活性炭对有机污染物和淋洗液吸附能力的差异,选择性吸附去除污染物,实现淋洗液的再生与回用。2)紫外光解:利用紫外光选择性地高效分解有机污染物而不会降解淋洗液。3)化学氧化法:使用此技术处理淋洗废液时需注意氧化剂的选择与用量,以避免淋洗剂和污染物同时被氧化去除,无法达到循环利用淋洗剂的效果。4)有机溶剂萃取:利用有机溶剂虽然可以将有机物从淋洗液中萃取出来,但此法成本较高且易造成二次污染。

3.5 其他修复技术

由于大量生产企业搬迁导致污染场地遗留问题以及场地流转市场需求,迫切需要高效的修复技术方法。因此,有部分学者逐渐转向对该领域非主流修复技术的研究与开发,以寻求更高效低耗且二次污染小的技术应用,故其他修复技术的年度专利总数于2010年后呈现较快增长的现象,各类修复技术开始在国内兴起(见图3)。其他修复技术主要有气相抽提技术、电动修复技术、低温等离子体技术、光催化技术和吸附技术。表4为各类技术专利的数量分布情况。

表 4 主要修复技术专利的数量分布Table 4. Number distribution of patents on major remediation technology年份 气相抽提 电动修复 低温等离子体 光催化 吸附 2005 — 1 — — — 2006 — 1 — — — 2007 1 — — — — 2008 — — — — — 2009 — — 1 — — 2010 1 1 — — — 2011 2 1 — — — 2012 5 3 2 — — 2013 7 1 2 1 1 2014 3 3 — 1 7 2015 3 2 2 2 3 2016 5 4 — 1 2 2017 6 5 2 — 2 2018 — — — 4 1 总计 33 22 9 9 16 气相抽提技术与电动修复技术相对而言发展较早,应用与研究较多,是其他修复技术中主要的2种修复技术。气相抽提技术是针对挥发性有机物的一项修复技术,具有成本低、处理污染物种类多、不破坏土壤结构等显著特点[23],但对土壤通透性要求高且处理效率低,修复时间较长,存在污染物去除不彻底的问题。该技术共有33项专利,是几类修复技术中拥有专利最多的技术。电动力修复技术是将2个电极插入处理区两端并通以低压直流电场,使有机污染物在电极两端富集并去除的技术。此技术对土壤结构的危害小,不产生二次污染,但因有机物的弱导电性使得电动力修复只能依靠电渗析作用,效率大大降低,因此,单独使用此技术的研究应用要少于气相抽提技术,仅有22项公开专利。此技术亦常见于与其他技术联合使用的研究中。

低温等离子体技术、光催化技术和吸附技术是该领域新型的修复技术,较多学者于2012年后才开始着手研究。其中,吸附技术发展较快,目前已有16项公开专利,低温等离子体技术和光催化技术则为9项。吸附技术中以生物炭吸附剂的专利研究居多,作为一种有机物固化稳定化的手段,该技术虽具有一定的修复效果,但并未从根本上解决污染。光催化技术是指利用光诱导光催化剂与有机物之间的光化学反应从而降解有机污染物的一项技术。此技术对于有机物的降解速度快,而且对土壤结构和性质影响小,使得该技术成为一种潜在的可选择的土壤修复技术。但由于入射光在土壤中的穿透深度有限,光催化化学反应只能发生于土壤表面有限的薄层内,从而限制了该技术在土壤修复中的应用[24]。低温等离子体技术是指在电场作用下产生多种强氧化活性粒子(OH、O和O3等),与有机污染物分子发生复杂的物理化学反应从而有效氧化分解有机物的一项技术。此技术能够高效地修复污染场地且无二次污染,具有一定的研究意义。骆永明等[25]采用低温等离子体处理DDTs和多环芳烃污染土壤,在15~20 min内取得了95%以上的污染物去除效果。但该技术在土壤修复领域因系统性研究不足、降解机理尚未明确而处于小规模实验室模拟研究阶段[26]。

3.6 联合修复技术

由于场地污染特征的限制,单一的修复技术不能有效地修复污染场地,而联合多种修复技术能起到协同强化的修复效果。联合修复技术于21世纪初发展缓慢,国内公开专利少,2011年后,随着国内有机物污染土壤修复技术开始进入蓬勃发展期,联合修复技术的研究总体呈现上升发展的趋势,具体表现为跳跃式发展,每隔1~2年,国内相关专利发表数量会出现一个快速增长的跳跃。近8年,已出现3个技术发展的跳跃点,平均每次年增幅为13项(见图3)。目前为止,该技术已有131项公开专利,仅次于生物修复技术和热脱附技术,其中有67项授权专利和37项实用新型专利。目前,气相抽提技术协同生物修复以及热脱附联合化学氧化技术这2类联合技术的研究最多,公开专利各有13项;其次是电动修复与生物技术这一组合拥有11项专利;其余联合技术的专利公开情况见表5。

表 5 主要联合技术的专利公开情况Table 5. Patent disclosure of major joint technologies联合技术 专利数量/项 气相抽提+生物 13 热脱附+化学氧化 13 电动修复+生物 11 电动修复+化学氧化 7 淋洗+化学氧化 6 淋洗+热脱附 5 化学氧化+生物 5 张一梅等[27]研发了一种结合电动力和化学淋洗技术易实现有机污染土壤原位修复的装置,其对有机物的去除效果比使用单一的电动力修复要高出23%~58%,且最高去除率可达98%。通过添加土壤修复剂,结合超声波-光催化技术协同修复有机氯农药污染场地,能够在1 h内降解90%的污染物,整体上实现高效的土壤修复效果[28]。李永健[29]发明了一种集成式有机污染土壤修复装置,该装置采用了淋洗、热脱附、低温等离子体催化氧化技术联合修复,实现了99%以上的有机污染物去除率。

结合2种或3种修复技术联合修复污染土壤的公开专利占该领域专利总数的19.0%,约为本研究中论述领域专利的1/5,且修复效果大多远远优于单独技术的使用,因而联合修复技术具有很大的发展潜力。

4. 结论

1)我国的有机物污染场地土壤修复技术于2010年后开始快速发展,且目前多数研究属于实验室内实验。同时,发明专利于2010年后各年度发表专利中的占比基本维持在60%~70%左右,说明近年来逐步重视将修复技术投入实际应用中。

2)热脱附技术是近4年的专利研究热点,拥有的公开专利最多,其机理简单、适用性强但同时存在着耗能大、影响土壤性能和尾气二次污染的隐患,故该技术更注重于克服技术缺陷的应用研究。2017年,氧化修复技术大幅发展,与其他技术相比,氧化修复技术能更高效地降解有机污染物,迎合场地流转市场的需求,但该技术的研究目前大多为实验室内实验,由发展趋势来看,氧化修复技术越来越受青睐,具有一定的研究前景。联合多种修复技术的修复效果远远优于单独技术的使用,不同技术之间能相互弥补,解决污染场地特征对修复技术应用的限制;该技术近4年以约18%的专利占比稳定发展,拥有的总专利数仅次于热脱附技术,已成为土壤修复技术中的重要研究趋势。

3)有机污染场地土壤修复技术的研究创新点基本集中于高效技术的开发、节能以及二次污染的防治。

4)同种修复技术与方法对不同的有机污染物的修复效果不一定相同,在修复有机污染场地时应根据污染场地特征而选择合适的修复技术,并通过实验寻求最佳的修复方案。

-

[1] 何世超, PONMANI J, AVULA S R, 等. 磺胺类药物化学研究新进展[J]. 中国科学(化学), 2016, 46(9): 823-847. [2] 王佳丽. 地下水中磺胺类抗生素降解菌及附载材料研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017. [3] 符荷花, 陈猛, 熊小京. Fenton氧化法对磺胺类抗生素的降解动力学[J]. 环境工程学报, 2014, 8(3): 972-976. [4] 王佳丽, 张玉玲, 钱红, 等. 吸附法去除低温水体中的磺胺类抗生素[J]. 吉林大学学报(理学版), 2016, 54(3): 663-669. [5] YU T H, LIN Y C, LATEEF S K, et al. Removal of antibiotics and non-steroidal anti-inflammatory drugs by extended sludge age biological process[J]. Chemosphere, 2009, 77(2): 175-181. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.07.049 [6] 甘秀梅, 严清, 高旭, 等. 典型抗生素在中国西南地区某污水处理厂中的行为和归趋[J]. 环境科学, 2014, 35(5): 1817-1823. [7] 柴玉峰, 张玉秀, 陈梅雪, 等. 冀西北典型北方小城镇污水处理厂中抗生素的分布和去除[J]. 环境科学, 2018, 39(6): 2724-2731. [8] VIOLANTE F S, SANGUINETTI G, BARBIERI A, et al. Lack of correlation between environmental or biological indicators of benzene exposure at parts per billion levels and micronuclei induction[J]. Environmental Research, 2003, 91(3): 135-142. doi: 10.1016/S0013-9351(02)00060-9 [9] 王兵, 刘璞真, 任宏洋, 等. 非均相催化臭氧化降解水中苯酚动力学[J]. 环境工程学报, 2016, 10(7): 3427-3433. doi: 10.12030/j.cjee.201502015 [10] PADHYE L P, YAO H, KUNG U F T, et al. Year-long evaluation on the occurrence and fate of pharmaceuticals, personal care products, and endocrine disrupting chemicals in an urban drinking water treatment plant[J]. Water Research, 2014, 51: 266-276. doi: 10.1016/j.watres.2013.10.070 [11] XU J, XU Y, WANG H M, et al. Occurrence of antibiotics and antibiotic resistance genes in a sewage treatment plant and its effluent-receiving river[J]. Chemosphere, 2015, 119: 1379-1385. doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.02.040 [12] 朱薇. 分光光度法快速测定水中苯酚[J]. 环境科学与管理, 2010, 35(9): 145-147. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2010.09.037 [13] 张宏森, 周国江, 周扬, 等. 焦化废水中苯酚含量的测定方法研究[J]. 中国给水排水, 2012, 28(16): 103-105. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2012.16.029 [14] 王瑜, 臧伯安, 叶前进, 等. 循环伏安法检测水中苯酚浓度[J]. 化工技术与开发, 2018, 47(11): 37-40. doi: 10.3969/j.issn.1671-9905.2018.11.012 [15] 范志庆, 宋玉栋, 周岳溪. 离子色谱法测定丙烯酸丁酯生产废水中丙烯酸和对甲基苯磺酸[J]. 中国环境监测, 2010, 26(3): 29-32. doi: 10.3969/j.issn.1002-6002.2010.03.008 [16] 林梦勇. 高效液相色谱法测定面粉中苯磺酰胺[J]. 质量技术监督研究, 2014(6): 9-10. doi: 10.3969/j.issn.1674-5981.2014.06.003 [17] 孙家慧. 高效液相色谱法检测格列本脲中间体苯磺酰胺[J]. 天津化工, 2011, 25(6): 57-58. doi: 10.3969/j.issn.1008-1267.2011.06.022 [18] 吴蔓莉, 时艺馨, 李炜, 等. 高效液相色谱-二极管紫外阵列/荧光串联测定雌激素的方法及污水处理厂对雌激素的去除特性[J]. 环境工程学报, 2017, 11(4): 2614-2620. doi: 10.12030/j.cjee.201510228 -

下载:

下载: