-

污水管道系统是城市公共基础设施的重要组成部分之一。由于管道内水量变化波动较大,不可避免地存在厌氧区域。在厌氧条件下,管道内产生了H2S、CH4、CO等有害气体,这些气体释放到管道顶部气相空间,引发了恶臭、腐蚀、爆炸、温室效应等众多问题[1-4]。其中,CH4释放到大气中,对气候变化的影响很大,温室效应是二氧化碳的21~23倍[3, 5]。

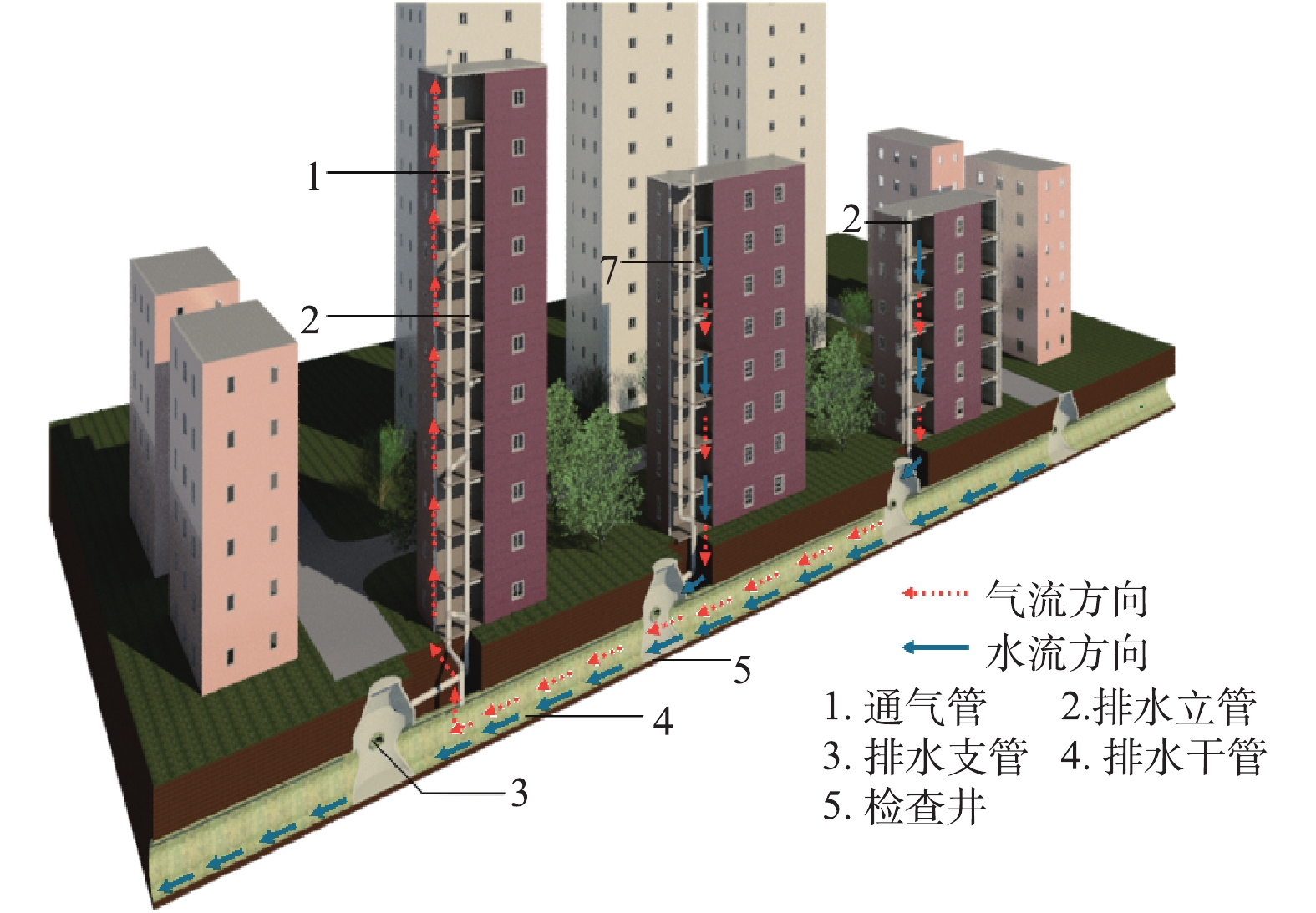

目前,针对管道气体带来的危害已有许多控制策略,BENTZEN等[6]提出了使用硝酸盐(

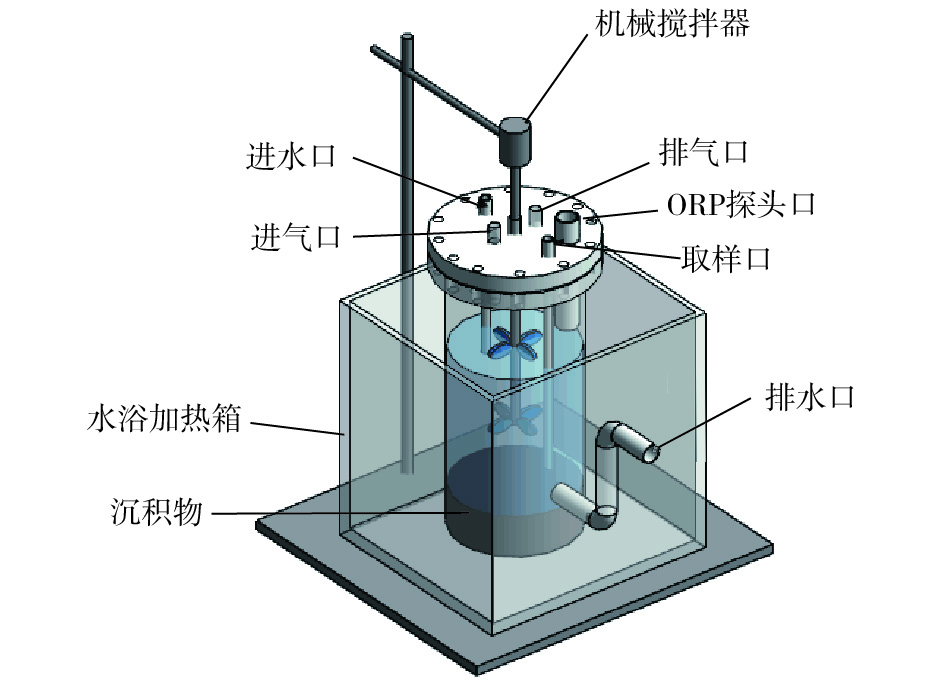

NO−3 )来控制污水管道内的H2S产生;有研究[7-8]先后从投加硝酸盐(NO−3 )、硝酸盐(NO−2 )等抑制剂的投加方式和投加位置来控制H2S、CH4的产生;还有研究探讨了不同化学抑制剂对H2S、CH4等有害气体的控制[9-10];OCHI等[11]提出了使用空气来控制硫化物的产生;张团结等[12]使用在重力流污水管道内曝气,来探究实际污水管道内液相硫化物的累积。目前,现有控制有害气体的措施(如采用化学药剂投加或通过鼓风机通入空气等)均须连续性操作,这些操作将导致化学消耗品成本和操作费用的增加[13],同时投加NO−3 、NO−2 等化学药剂,将增加污水管道内含氮物质的浓度,给污水处理厂后续处理也带来相应的困难。本研究提出一种脉冲通气系统,结构如图1所示,该系统由建筑排水立管、污水主干管、建筑通气立管组成。该系统在建筑排水立管排水过程中,由于负压引入新鲜空气进入管道内,改变了污水管道系统内的厌氧环境,减少了有害气体的产生和聚集。张二飞等[14]指出了建筑排水立管在1 d内吸入的气体量大约占污水检查井体积的94%。目前,有关脉冲通气系统对污水管道内有害气体控制的基础性研究很少,同时,研究脉冲通气的效果对减轻中毒、爆炸等有害事件的发生有重要意义。本研究通过搭建带有机械搅拌的反应器系统,来模拟实际污水管道系统,探究脉冲通气在污水管道系统不同水流速度(0.2、0.6、1.0 m·s−1)下有害气体的控制效果,评估其生物群落结构组成的影响。

-

实验装置如图2所示,反应器均由有机玻璃制成,每个反应器容积为6.5 L,内径为160 mm,反应器放置在暗处,避免反应器与阳光接触。反应器分为沉积物、液相、气相3个空间区域。依据实际重力流污水管内3个区域的分布,对其进行设计,沉积物体积占总容积的2/7,液相体积占总容积的3/7,气相体积占总容积的2/7[15]。

-

取生活区污水管道内的新鲜污水作为实验水样,同时取西安市某污水管道内的新鲜沉积物,尽量保证沉积物的分层结构不被破坏,放入反应器内进行实验。实验系统采用机械搅拌器对水流进行搅拌,以保证水流对沉积物表面的剪切以及水流的流动。结合污水管道水流的实际情况,将本实验的管道水流速度设置为3个梯度,即0.2 m·s−1(76 r·min−1)、0.6 m·s−1(228 r·min−1)和1.0 m·s−1(380 r·min−1)3种水流速度。本实验模拟的污水管道系统分为不通气组和通气组,其中通气量依据课题组现场实测结果确定,每次的通气量为反应器气相空间体积的50%(约1 L),通气间隔6 h。

本实验共设置6个反应器,分别为1# ~ 6#反应器。在所有反应器的底部,均装入一定厚度的沉积物,然后装入同量的污水,采用间歇式进行补水,为保证水量稳定,每次补入3 L水量。反应器顶部用氮气进行吹扫,以保证厌氧环境。初始时刻,1#、4#反应器设置水流速度为0.2 m·s−1,2#、5#反应器设置水流速度为0.6 m·s−1,3#、6#反应器设置水流速度为1.0 m·s−1,其中1#、2#、3#反应器不通气,4#、5#、6#反应器通入气相空间总体积50%的新鲜空气。

-

在实验运行期间,分析不同状态下水质特性的差异。间隔6 h,取水样和气样进行分析。使用化学滴定法测定化学需氧量(COD),使用哈希便携式pH检测仪测定污水中的pH的变化。使用英思科气体检测仪(M40Pro)测定气相空间内的H2S、CH4、CO等参数。

-

取反应器系统运行开始和结束时沉积物底部的样本,分析生物群落结构的组成及活性的变化。沉积物样本取出后,迅速在−20 ℃的冰箱内保存,直到DNA和RNA的提取完成。在提取核酸过程中,使用Magen土壤基因组DNA提取试剂盒,使用Qubit® 2.0荧光计定量提取DNA。

根据引物序列进行质量评估,去除接头和低质量的序列[16],同时去除嵌合体,在得到有效序列后,进行聚类分析,对聚类操作单元(OTU)相似水平为97%以上的序列进行生物信息统计。基于OTU的统计结果,对样本进行Shannon多样性指数分析,得到各样本物种多样性分布;对群落结构进行标准化统计分析,分析不同样本间群落结构差异[17]。

-

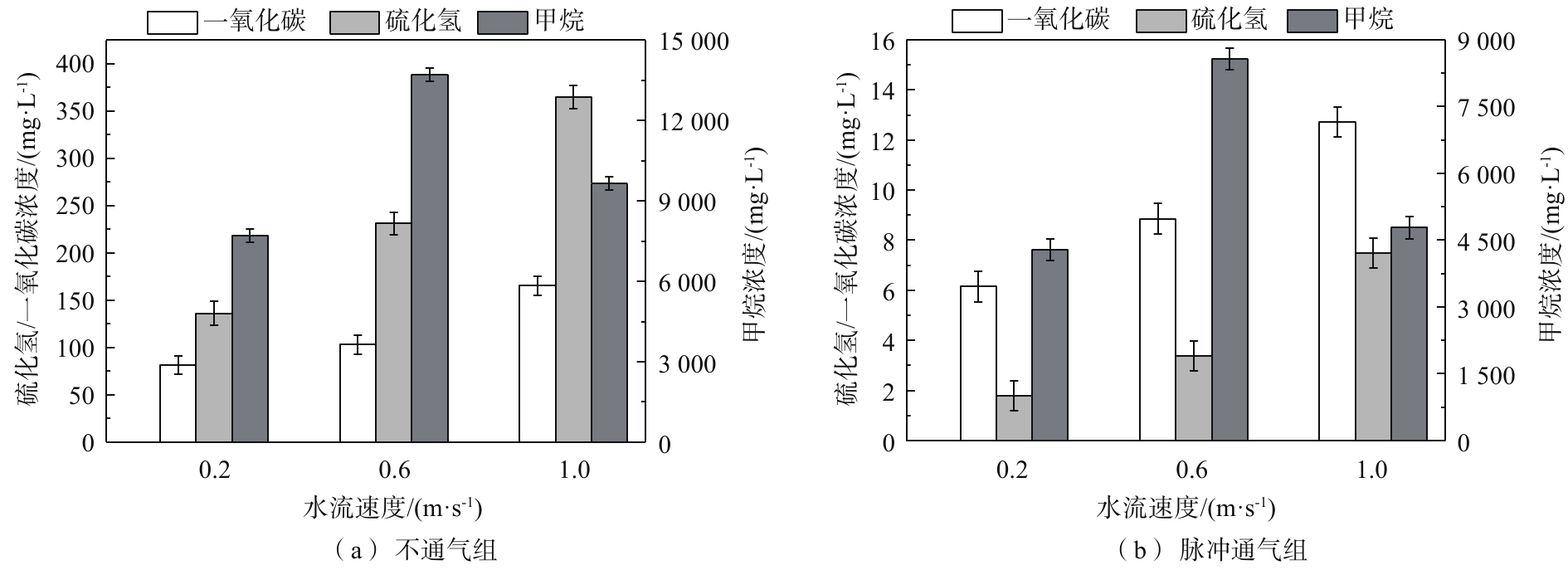

在反应器系统运行期间,定期进行样品检测,以便发现在不同工况下有害气体的差异,实验结果如图3所示。由图3(a)和图3(b)可以看出,脉冲通气能有效控制H2S、CH4、CO的产生。其在水流速度为0.2 m·s−1时,抑制率分别为98.7%、44.4%、92.5%;水流速度为0.6 m·s−1时,抑制率分别为98.5%、37.0%、91.3%;水流速度为1.0 m·s−1时,抑制率分别为98.0%、51.0%、92.3%。在所有的有害气体中,CH4的抑制率最低。其主要的原因可能是,产甲烷菌(MA)位于生物膜或沉积物较深的部位,脉冲通气对它的影响相对较小[18]。

图3表明,随着水流速度的增大,H2S、CO的产生量逐渐增大。这说明,随着水流速度的增大,水流对沉积物表面的生物膜剪切力增大,促进了气体的产生。同时水流速度增大也促进了气液之间的交换,增加了气体从液相向气相扩散。在水流速度小于0.6 m·s−1时,CH4的产生逐渐增加;而水流速度大于0.6 m·s−1时,CH4的产生在减小,说明随着水流速度的增大,CH4的产生量在增大。当水流速度达到0.6 m·s−1后,管道内的沉积物量发生变化,影响了MA活性,导致CH4开始减少。但水流速度为1.0 m·s−1时,CH4的产生量仍大于水流速度为0.2 m·s−1时气体产生量。结果表明,水流速度越小,有害气体的产生量越小。因此,在脉冲通气条件下,水流速度为0.2 m·s−1时有害气体的产生量最小,即在此工况下对有害气体的控制效果最优。

-

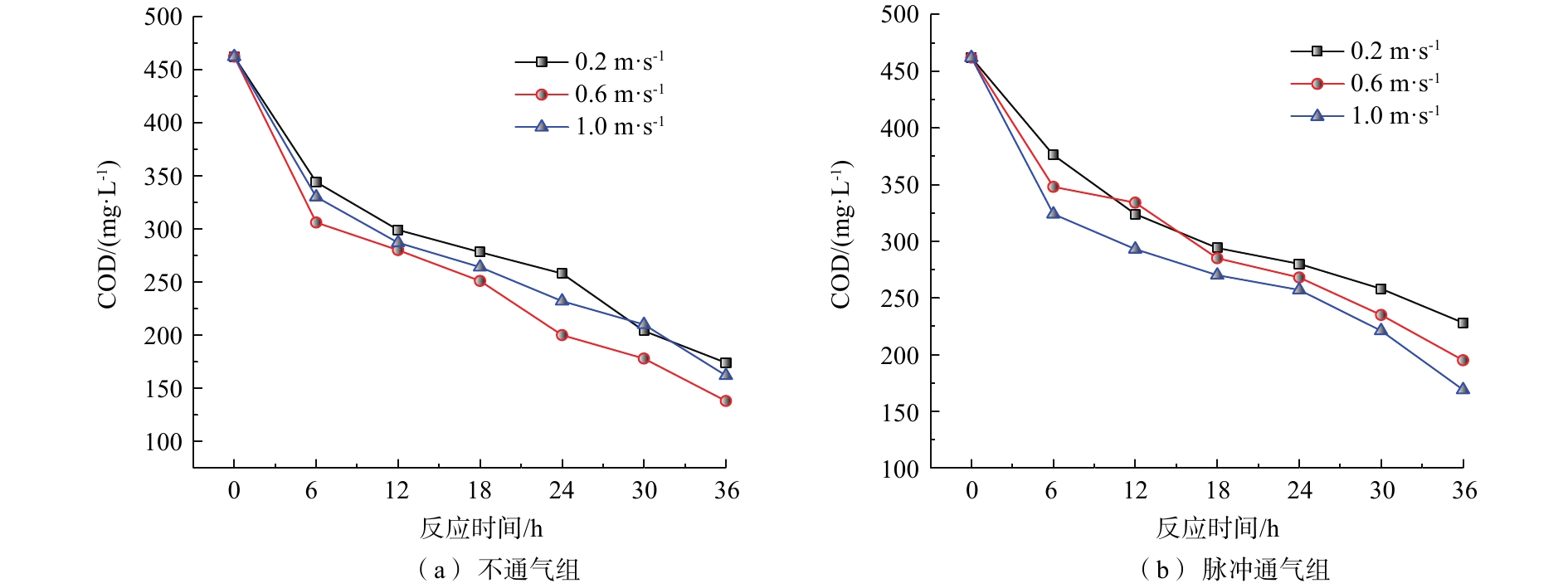

COD是反应污水管道系统的重要参数,也是影响有害气体产生的关键因素之一[19]。图4显示了反应器系统中COD的变化过程,其中变化曲线在一些时段会相互重叠,变化过程中的规律特征不是特别显著。但由图4(a)(不通气组)和图4(b)(脉冲通气组)可以看出,COD都呈现下降的趋势。在不通气时,消耗的COD要比脉冲通气时要多,这与图3中不通气组产气量大、脉冲通气组产气量小是相互联系的。

图4中COD值呈现逐渐下降的趋势,随着水流速度的增大,污水中COD消耗越快。在不通气组,COD的变化与水流速度的变化是不一致的,其中水流速度为0.6 m·s−1时,污水中COD消耗最多,水流速度为0.2 m·s−1时,污水中COD消耗最少。在通气组,水流速度为1.0 m·s−1时,污水中COD消耗最多,水流速度为0.2 m·s−1时,污水中COD消耗最少。这也充分表明,在脉冲通气条件下,水流速度对COD的消耗产生了很大的影响,在低水流速度下消耗COD最少。同时COD的变化与图3中有害气体的变化是相关联的。

-

通过16S rDNA基因测序来评估脉冲通气条件对沉积物中微生物群落结构的组成和活性的影响。高通量测序分析可确定脉冲通气对生物群落多样性的影响及群落结构的变化。

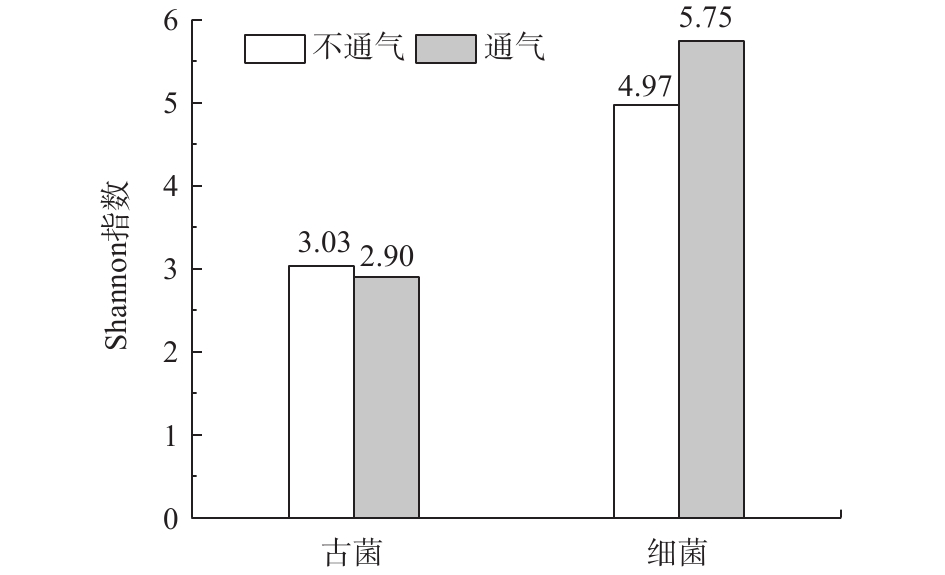

选取相似性大于97%的聚类操作单元(OTU)进行聚类统计分析,从生物群落多样性角度统计并计算出Shannon指数,结果如图5所示。由此看出,生物群落中古菌的Shannon指数在不通气条件下大,而细菌的Shannon指数在通气条件下大。通常,Shannon指数越大,生物多样性越高。实验结果表明,脉冲通气使得古菌的生物多样性减小,而细菌的生物多样性增加。

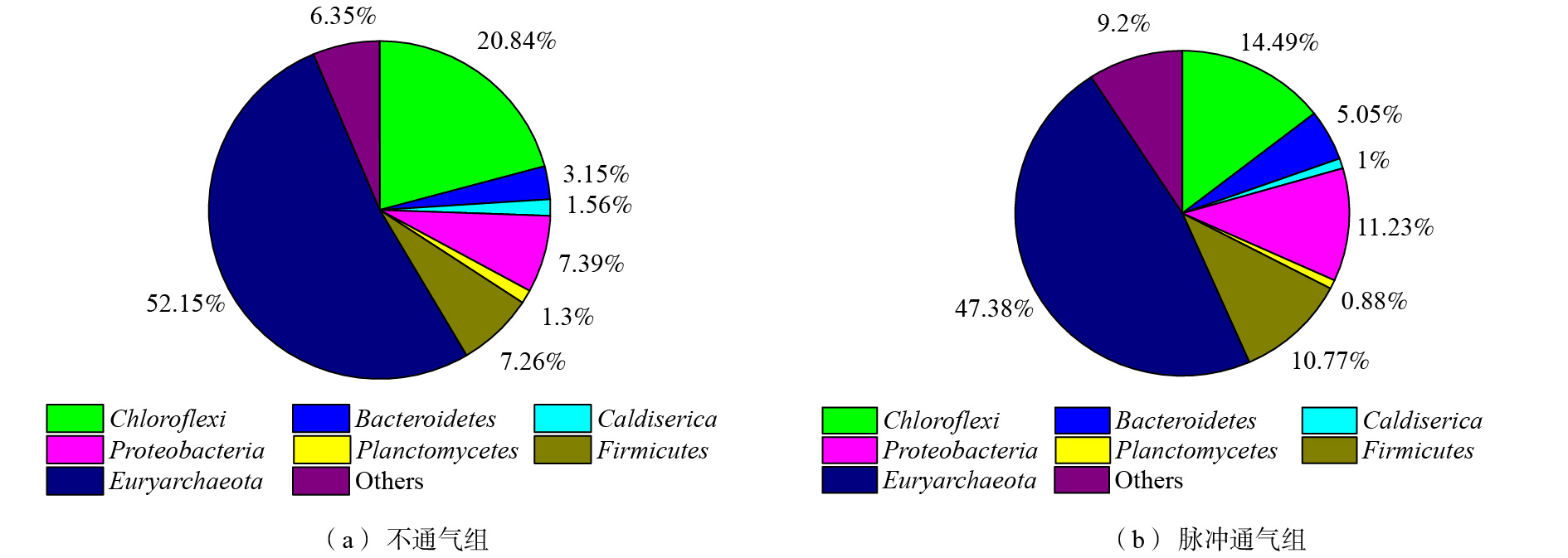

对沉积物中生物群落进行统计分析,结果如图6所示。其中Euryarchaeota(广古菌门)、Chloroflexi(绿弯菌门)、Proteobacteria(变形菌门)占总生物群落的73.0%~80.0%,这表明,在沉积物中,广古菌门、绿弯菌门和变形菌门具有较强的生存能力[20]。在脉冲通气条件下,Chloroflexi(绿弯菌门)、Euryarchaeota(广古菌门)分别减少了6.3%、4.8%。Proteobacteria(变形菌门)、Firmicutes(硬壁菌门)分别增加了3.8%、3.0%。这表明,绿弯菌门和广古菌门在管道系统改变厌氧微环境时,其活性受到抑制,即脉冲通气改变了污水管道系统内的厌氧环境,改变了生物群落的结构,使得产生有害气体的微生物群落结构受到很大影响。其中Chloroflexi(绿弯菌门)和Euryarchaeota(广古菌)可能在控制有害气体的产生方面有很大贡献。

-

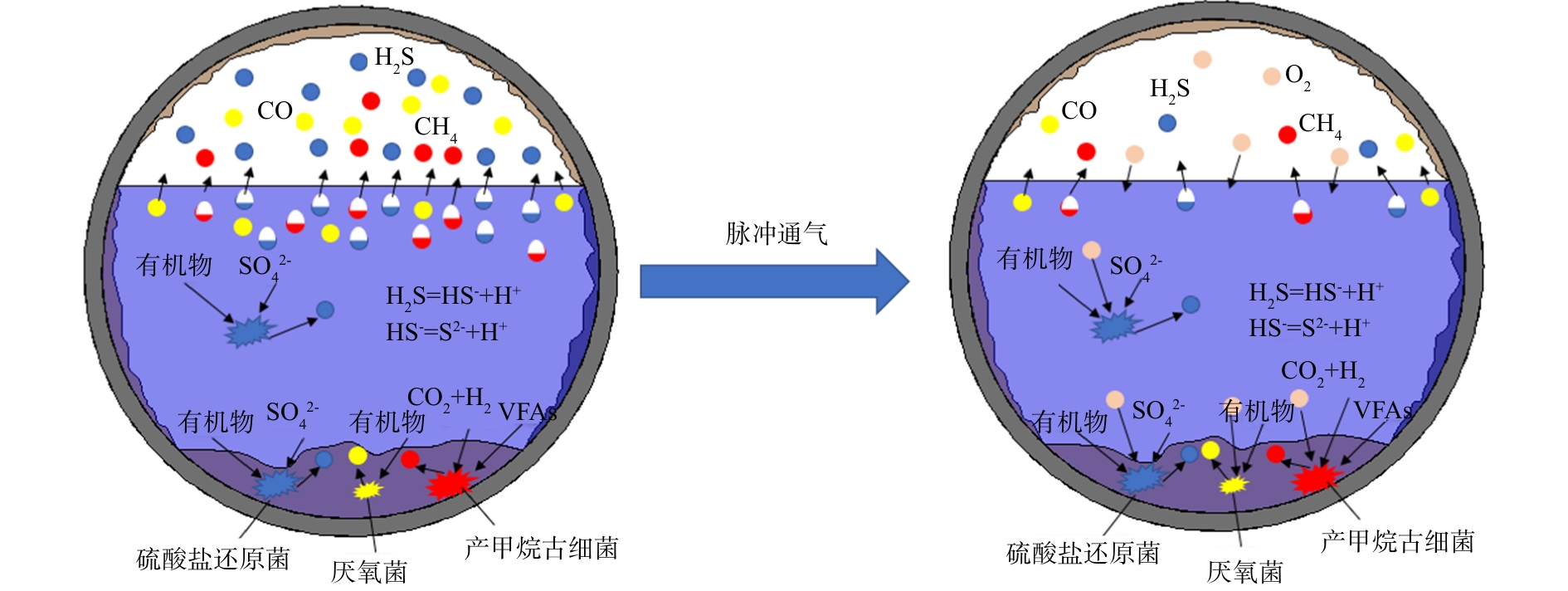

脉冲通气抑制污水管道内有害气体产生的可能机制如图7所示。污水管道系统中的有机物质被厌氧微生物分解,产生二氧化碳(CO2)、氢气(H2)和乙酸(CH2COOH)等发酵产物。这些发酵产物被污水中的硫酸盐还原菌(SRB)、MA及其他厌氧微生物所利用,产生了硫化物、CH4、CO等有害气体。污水中的CH4、CO通过扩散释放到重力流污水管道的气相空间中,而产生的硫化物在液相中达到硫化物化学动态平衡,多余的硫化物以H2S的形式释放到气相空间中,这些气体在管道气相空间内聚集,容易带来危害。当污水管道系统中引入脉冲气流时,增加了管道内氧组分的含量,可促进氧组分气液之间的传递并改变污水中厌氧微环境;抑制厌氧微生物的活性和硫酸盐(

SO2−4 )及CO2的还原和厌氧发酵的过程,控制有害气体的产生。 -

1)脉冲通气在水流速度为0.2 m·s−1时,对有害气体的控制效果最佳,其中对H2S、CH4、CO的抑制率分别为98.7%、44.4%、92.5%。

2)脉冲通气改变了污水管道内生物群落的多样性,其中通气使得古菌的生物多样性不断减少,细菌的生物多样性不断增加。

3)脉冲通气使得污水管道中生物群落结构发生变化,其中 Chloroflexi(绿弯菌门)、Euryarchaeota(广古菌门)分别减少了6.3%、4.8%。Proteobacteria(变形菌门)、Firmicutes(硬壁菌门)分别增加了3.8%、3.0%。广古菌门和绿弯菌门可能在控制污水管道系统内有害气体的产生方面有很大贡献。

脉冲通气对污水管道内有害气体的控制

Control of harmful gases in sewer systems by pulse ventilation

-

摘要: 为控制污水管道产生的有害气体对管道设施和周围环境造成的不利影响,通过搭建带有搅拌的反应器系统,来模拟实际污水管道,探究脉冲通气对污水管道内有害气体的控制效果及生物群落变化的影响。研究表明:脉冲通气能有效控制有害气体的产生,在水流速度为0.2 m·s−1时,硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)的抑效果最好,其抑制率分别为98.7%,44.4%,92.5%;在脉冲通气作用下,古菌群落的生物多样性不断减少,细菌群落的生物多样性不断增加;同时,脉冲通气也改变了生物群落结构,其群落结构变化与气相参数的变化是相一致的。Abstract: In order to control the adverse effect of the harmful gas produced by sewer systems on pipeline facilities and the surrounding environment, a reactor system with stirring was built to simulate the actual sewer systems and explore the control effect of pulse ventilation on the harmful gas in the sewer systems and the influence of biological community change. The results show that pulse ventilation could effectively control the production of harmful gases. At the water flow speed of 0.2 m·s−1, the best inhibitory effects occurred for hydrogen sulfide (H2S), methane (CH4) and carbon monoxide (CO) and their inhibitory rates were 98.7%, 44.4% and 92.5%, respectively. Under the action of pulse ventilation, the biodiversity of archaea community decreased continuously, while that of bacterial community increased continuously. At the same time, the structure of biological community also changed through pulse ventilation, which was consistent with the change of gas phase parameters.

-

Key words:

- harmful gases /

- pulse ventilation /

- flow velocity /

- biological communities

-

-

[1] 范小花, 丁允超. 城市污水管网气体爆炸风险评估[J]. 工业安全与环保, 2016, 42(8): 32-34. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2016.08.009 [2] 张远, 吕淑然, 杨凯, 等. 城市污水管道甲烷爆炸防控对策研究现状及展望[J]. 安全与环境工程, 2015, 22(5): 134-138. [3] AUGUET O, PIJUAN M, BORREGO C M, et al. Control of sulfide and methane production in anaerobic sewer systems by means of downstream nitrite dosage[J]. Science of the Total Environment, 2016, 550: 1116-1125. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.130 [4] PARK K, LEE H, PHEAN S, et al. Mitigation strategies of hydrogen sulphide emission in sewer networks: A review[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, 95: 251-261. [5] LIU Y, NI B J, SHARMA K R, et al. Methane emission from sewers[J]. Science of the Total Environment, 2015, 524-525: 40-51. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.04.029 [6] BENTZEN G, SMIT A T, BENNETT D, et al. Controlled dosing of nitrate for prevention of H2S in a sewer network and the effects on the subsequent treatment processes[J]. Water Science & Technology, 1995, 31(7): 293-302. [7] JIANG G, KEATING A, CORRIE S, et al. Dosing free nitrous acid for sulfide control in sewers: Results of field trials in Australia[J]. Water Research, 2013, 47(13): 4331-4339. doi: 10.1016/j.watres.2013.05.024 [8] AUGUET O, PIJUAN M, GUASCH-BALCELLS H, et al. Implications of downstream nitrate dosage in anaerobic sewers to control sulfide and methane emissions[J]. Water Research, 2015, 68: 522-532. doi: 10.1016/j.watres.2014.09.034 [9] ZHANG L, SCHRYVER P D, GUSSEME B D, et al. Chemical and biological technologies for hydrogen sulfide emission control in sewer systems: A review[J]. Water Research, 2008, 42(1/2): 1-12. [10] 王怡, 朱杜洁, 王社平, 等. 铁盐投加对模拟污水管道系统H2S控制[J]. 土木建筑与环境工程, 2013, 35(5): 85-89. doi: 10.11835/j.issn.1005-2909.2013.05.021 [11] OCHI T, KITAGAWA M, TANAKA S. Controlling sulfide generation in force mains by air injection[J]. Water Science & Technology, 1998, 37(1): 87-95. [12] 张团结, 武晨, 刘艳臣, 等. 曝气充氧对排水管网液相硫化物累积影响研究[J]. 中国环境科学, 2013, 33(11): 1953-1957. [13] GANIGUE R, GUTIERREZ O, ROOTSEY R, et al. Chemical dosing for sulfide control in Australia: An industry survey[J]. Water Research, 2011, 45(19): 6564-6574. doi: 10.1016/j.watres.2011.09.054 [14] 张二飞, 卢金锁. 建筑排水立管直接接入污水管网的通风性能分析[J]. 中国给水排水, 2018, 34(17): 112-115. [15] 付博文, 金鹏康, 石山, 等. 西安市污水管网中沉积物特性研究[J]. 中国给水排水, 2018, 34(17): 127-130. [16] SCHLOSS P D, WESTCOTT S L, RYABIN T, et al. Introducing mothur: Open-source, platform-independent, community-supported software for describing and comparing microbial communities[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2009, 75(23): 7537-7541. doi: 10.1128/AEM.01541-09 [17] 彭永臻, 高守有. 分子生物学技术在污水处理微生物检测中的应用[J]. 环境科学学报, 2005, 25(9): 1143-1147. doi: 10.3321/j.issn:0253-2468.2005.09.001 [18] 王洪臣, 汪俊妍, 刘秀红, 等. 排水管道中硫酸盐还原菌与产甲烷菌的竞争与调控[J]. 环境工程学报, 2018, 12(7): 7-18. [19] LIU C F, YUAN X Z, ZENG G M, et al. Prediction of methane yield at optimum pH for anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste[J]. Bioresource Technology, 2008, 99(4): 882-888. doi: 10.1016/j.biortech.2007.01.013 [20] 申屠华斌, 张逸夫, 钱栋, 等. 实际重力流排水管道中微生物群落对管道的腐蚀影响[J]. 中国环境科学, 2018, 38(11): 4284-4288. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2018.11.038 -

下载:

下载: