-

好氧颗粒污泥(aerobic granular sludge,AGS)是一种特殊的生物膜结构[1],污水生物处理系统中的微生物在适宜的环境条件下互相聚集,最终能够形成颗粒污泥[2],具有传质条件好、抗冲击负荷和抗毒性能力强、活性高以及沉淀性好等优点[3]。1997年,DANGCONG[4]首次在实验室的SBR中培养出好氧颗粒污泥,且发现此类污泥具有较好的降解水中污染物的能力。此后,好氧颗粒污泥法便成为废水处理领域的研究热点。但随着研究的深入,发现好氧颗粒污泥稳定性不好,运行中易出现解体现象,存在一定的工艺难操控性[5],这些特点限制了好氧颗粒污泥技术的推广。

好氧颗粒污泥的培养过程受很多因素影响,如进水C/N比、有机负荷、接种污泥等都对好氧颗粒污泥的快速形成及颗粒性能具有重要影响[6-7]。其中进水中 C/N 比是影响微生物生长的重要因素,碳源是培养微生物所必需的物质,它为微生物细胞构成含碳物质和微生物生长、繁殖及运动供给所需要的能量,而氮源则是合成微生物体内蛋白质的主要原料。有些学者在研究C/N比对好氧颗粒污泥稳定性的影响时,多采用在培养过程中随培养时间而改变进水负荷的方法,张睿[8]在实验中采用间隔10 d改变一次进水C/N比的方法,来观察C/N比对好氧颗粒污泥的影响,并采用交替改变进水C/N比的方法,来研究污泥的特性。李亚峰等[9]通过交替改变进水C/N比的方式培养好氧颗粒污泥。

采用随时间改变进水C/N的方式培养好氧颗粒污泥的方法,只能研究不同C/N比对不同颗粒污泥生长阶段的稳定性的影响,无法明确指出在整个污泥生长过程中C/N比对好氧颗粒污泥特性的影响。本研究采用气升式内循环反应器,在3个不同C/N比条件下,分别进行好氧颗粒污泥的培养,探讨C/N比对好氧颗粒污泥物理性能和降解性能的影响,分析好氧颗粒污泥形成过程中胞外聚合物及其组分的变化,探讨其对维持好氧颗粒污泥稳定性的作用,为促进好氧颗粒污泥的工程应用提供参考。

全文HTML

-

磷酸氢二钾(K2HPO4)、七水合硫酸镁(MgSO4·7H2O)、无水氯化钙(CaCl2)、磷酸二氢钾(KH2PO4)、七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)、葡萄糖、氯化铵(NH4Cl)、蛋白胨、牛肉膏均为分析纯;为保证提供微生物生长所需的物质,在废水中加入微量元素,微量元素组分为硼酸(H3BO4)、七水合硫酸锌(ZnSO4·7H2O)、七水合氯化锰(MnCl2·7H2O)、五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O)、钼酸钠(MoNa2O4)、氯化镍(NiCl2)、六水合氯化钴(CoCl2·6H2O)、碘化钾(KI)。接种污泥取自哈尔滨市百威啤酒厂污水处理二沉池中的活性污泥,污泥的基本性质如下:MLSS为5 290 mg·L−1,SVI为177.6 mg·L−1,粒径小于0.2 mm的污泥占总比的99.8%,呈絮状灰褐色。

-

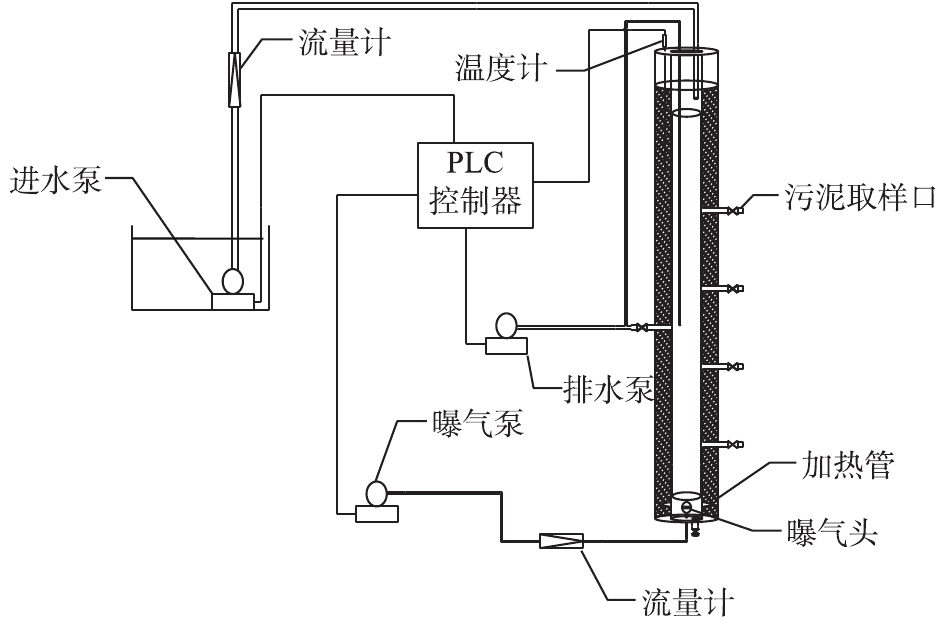

实验采用自制式气升式内循环序批式反应器[10],实验装置见图1。反应器为双层有机玻璃柱构成,柱体积为5.0 L,高径比(H/D)约为15,其中外部管经约为8 cm,高约120 cm,内部管径约为6 cm,高约为90 cm,出水口距底部40 cm,反应器的进水、曝气、沉降以及排水时间由PLC控制器进行控制,反应器采用外部水浴控温。

-

本研究采用3个并列的反应器柱,分别为R1、R2和R3,实验连续运行60 d,SBAR反应器的主要运行参数:进水时间为5 min,曝气时间为333~345 min,沉淀时间为5~15 min,排水时间为5 min,运行周期为6 h,表面气流速度为2.4 m·s−1,曝气量为0.32 m3·h−1,温度为30 ℃。0~10 d,曝气时间为335 min,沉降时间为15 min;11~20 d,曝气时间为340 min,沉降时间为10 min;21~60 d,曝气时间为345 min,沉降时间为5 min。

-

COD、

NH+4 -N、TP、MLSS和SVI采用标准方法[11]测定;颗粒污泥的粒径分布利用激光粒度分布仪测定;胞外聚合物(EPS)采用分光光度法测定;多糖采用硫酸-蒽酮法测定;蛋白质采用考马斯亮蓝G-250法测定。EPS 采用改良型热提取法提取。松散型胞外聚合物(LB-EPS)的提取方法:取40 mL泥水混合物,在4 ℃、2 100 r·min−1的条件下离心10 min,取上清液,经0.45 μm的微孔膜过滤,所得液体即为LB-EPS。紧密型胞外聚合物(TB-EPS)的提取方法:用生理盐水将提取过LB-EPS的离心管中的剩余泥水混合物补足至40 mL,再80 ℃恒温水浴60 min,冷却后在4 ℃、12 000 r·min−1的条件下离心10 min,取上清液经0.45 μm的微孔膜过滤,所得液体为TB-EPS[12]。

1.1. 实验原料

1.2. 实验装置

1.3. 实验方法

1.4. 分析方法

-

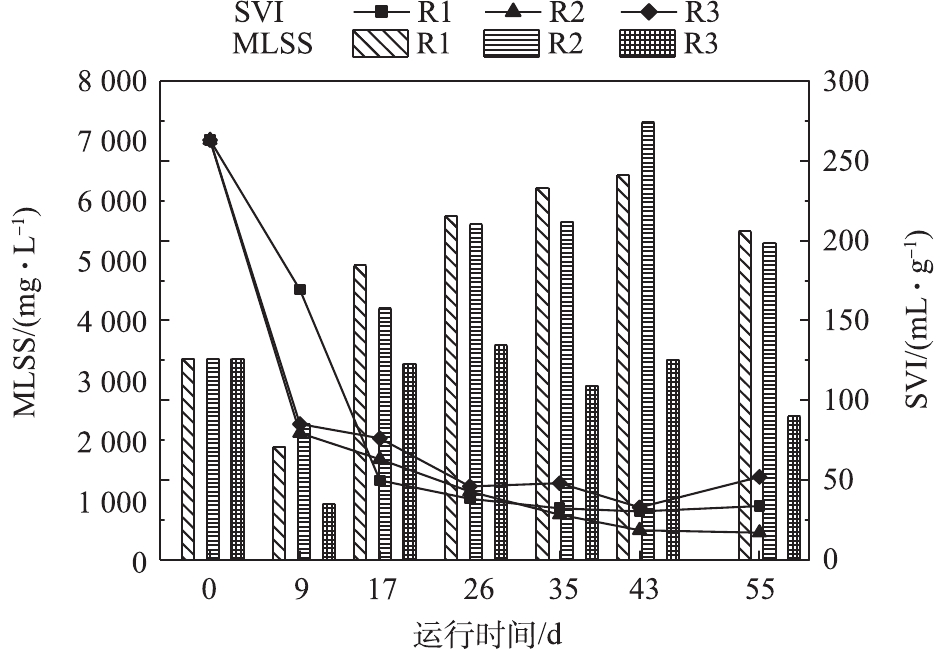

在好氧颗粒污泥培养过程中,定期测定不同碳氮比条件下好氧颗粒污泥的MLSS和SVI值,结果见图2。从图2可以看出,R1在启动后的第17天,污泥颜色从接种时的黄褐色变为淡褐色,并且出现较小颗粒,此时反应器中存在较多絮状污泥,SVI值为49.8 mL·g−1。运行26 d后,R1中污泥颗粒不断增加,反应器中颗粒污泥占主体地位,其SVI值为38.27 mL·g−1。在运行至第35天,R1中的颗粒略有解体现象,但在8 d之后,又重新形成颗粒,至反应器运行结束为止。在整个运行期间,MLSS最大值可达6 431 mg·L−1,SVI值可降到30.32 mL·g−1;R2和R3在运行到第17天,反应器中都出现较多颗粒,SVI值分别为63.05 mL·g−1和76.2 mL·g−1;R2在运行至第26天,反应器中基本没有絮状污泥,实现颗粒化,此时颗粒SVI值为42.79 mL·g−1,MLSS值为5 609 mg·L−1;反应器继续运行至第55天,SVI值最低降至16.98 mL·g−1;R3在运行至第43天,SVI降至32.86 mL·g−1,且在运行过程中,反应器内污泥浓度较低,MLSS值仅为3 347 mg·L−1,导致其对污染物的降解效果明显下降。

经分析可知,进水在不同C/N比条件下培养的好氧颗粒污泥的性状有较大区别,在C/N比为15时,培养的好氧颗粒污泥的稳定性最好。其中R1(C/N=10)在运行阶段形成颗粒,但是随着反应器的持续运行,出现颗粒大部分解体现象。造成这种现象的原因可能由于C/N比较低,丝状菌长势过度,导致颗粒粒径增大,结构松散,最终好氧颗粒污泥解体,这与赵霞等[13]在SBR中培养好氧颗粒污泥得到的结果一致。R2(C/N=15)在整个污泥培养的过程中,颗粒运行稳定,未出现颗粒解体的现象。R3(C/N=25)在污泥培养过程中,由于C/N比值较高,氮源不足,菌体繁殖量少,不利于微生物的积累,导致反应器中污泥量较少,不利于对有机物的稳定去除。

-

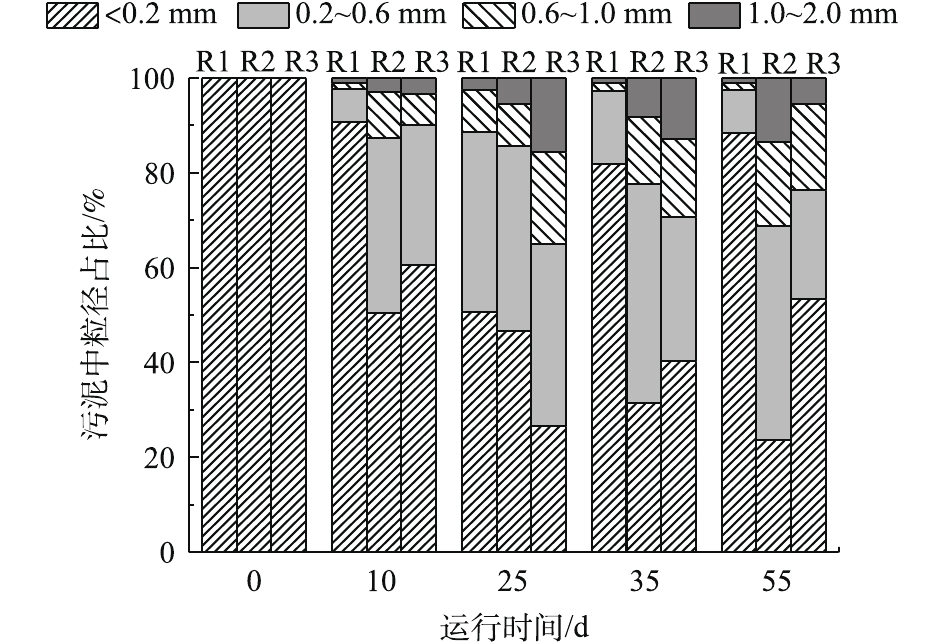

在反应器运行过程中,采用激光粒度分布仪定期对颗粒粒径进行检测,结果见图3。从图3可以看出,R1中的颗粒粒径大于0.2 mm的颗粒分布呈先上升后下降再上升的趋势,颗粒经历解体再形成的过程。在第25天,粒径大于0.2 mm的颗粒占比为49.29%;且粒径在0.2~0.6 mm的颗粒占37.89%;0.6~1.0 mm的颗粒占8.88%;1.0~2.0 mm的颗粒占2.52%。虽然R1形成颗粒,但是颗粒粒径较小,很容易解体成絮状污泥。而R2中颗粒粒径大于0.2 mm的颗粒分布起初一直呈上升的趋势,后期趋于平稳。在第55天,大于0.2 mm的颗粒占比达到76.43%,且粒径在0.2~0.6 mm的颗粒占比达到45.24%;0.6~1.0 mm的颗粒占17.56%;1.0~2.0 mm的颗粒占比为13.63%,在颗粒化后,R2反应器中的颗粒粒径主要在0.2~1.0 mm。R3中的颗粒粒径大于0.2 mm的颗粒开始呈增加趋势,在第25天达到最大,占比为73.56%。粒径在0.2~0.6 mm的颗粒占38.39%;0.6~1.0 mm的颗粒占19.32%;1.0~2.0 mm的颗粒占比为15.75%;之后,大于0.2 mm的颗粒略微下降,但占比依然保持50%以上。

由此可见,C/N比为15和25时,好氧颗粒污泥的粒径主要分布在0.2~1.0 mm,R2中占比为62.8%,R3中占比为57.7%,颗粒分布较均匀。

-

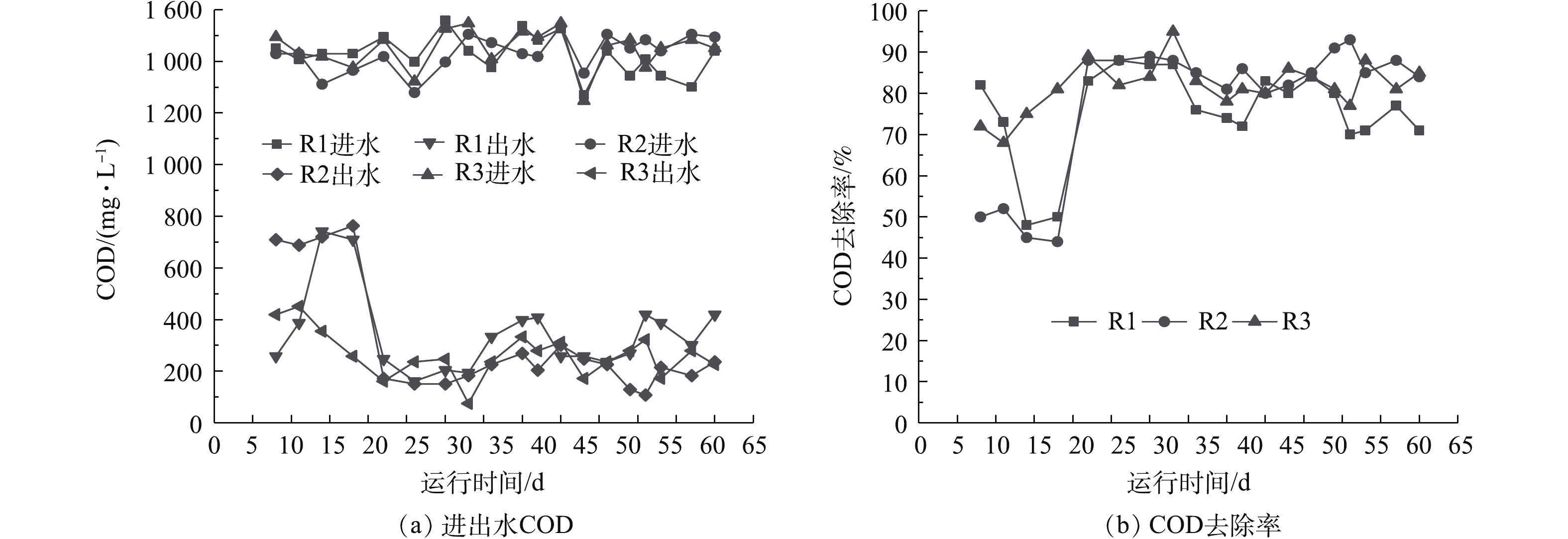

1)碳氮比对COD去除率的影响。进水COD值为1 500 mg·L−1,在不同碳氮比情况下,R1、R2和R3的进出水COD值以及对COD的去除率见图4。可以看出,在反应器运行初期,接种污泥中的微生物处于适应期,对COD的去除率有较大波动。运行13 d后,3个反应器中COD的去除率呈现上升趋势,17 d后,趋于平稳,R1由50%上升到83%;R2由44%上升到88%;R3由68%上升到89%。在运行到第35天,由于R1内的好氧颗粒污泥出现解体,对COD的去除效果有所下降,但也保持在70%以上,随后经历颗粒再形成,对COD的去除率上升到80%以上,最高可达84%,但是运行到第51天,R1对COD的去除率又下降到70%,之后到运行结束,虽有提高,但是最高只达到77%;R2在经历污泥适应期后,对COD的去除率一直保持在80%以上,最高可达93%;R3在经历污泥适应期后,对COD的去除率达到最大值后略有下降,在此之后虽有波动,但是基本保持在80%以上。

由此可见,C/N比为15时好氧颗粒污泥对COD的去除率保持在80%以上,而且运行过程稳定,不存在颗粒解体现象。有研究[11]表明,好氧颗粒污泥在C/N比从20降低至10的过程中对COD的去除率保持在87%,这与本研究的结果基本相符。

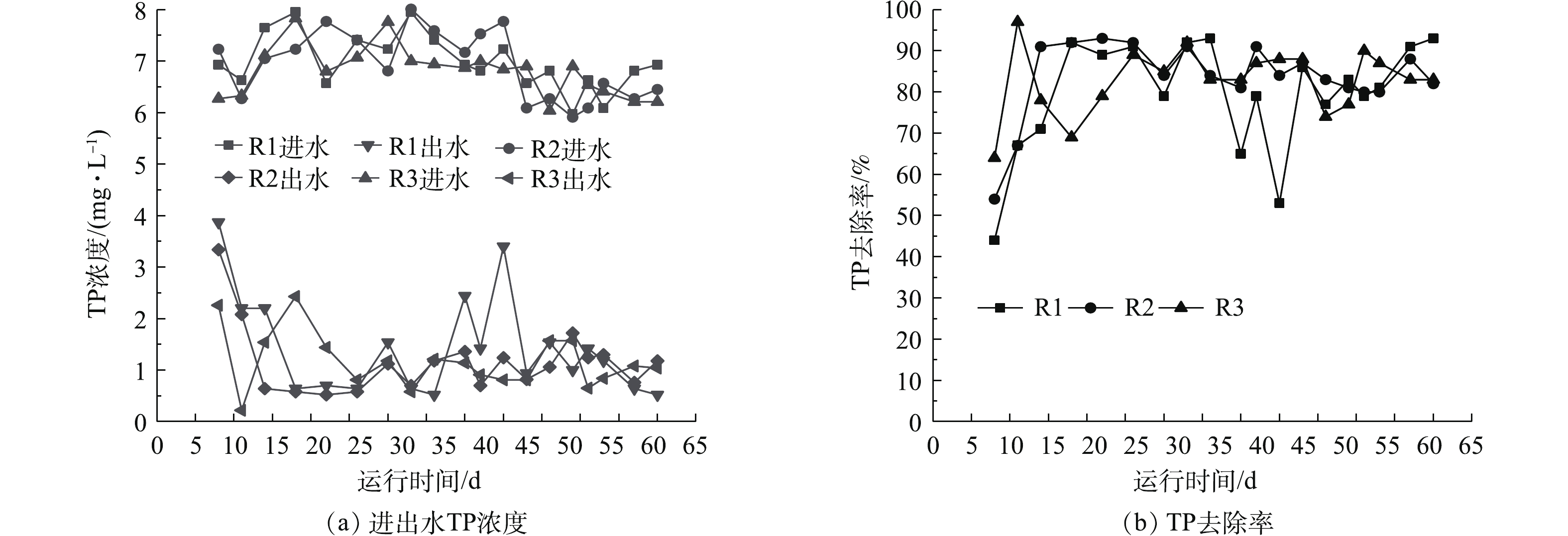

2)碳氮比对TP去除率的影响。在好氧颗粒污泥培养过程中,定期测定不同碳氮比条件下好氧颗粒污泥的TP去除率以及进出水内TP的浓度,结果见图5。可以看出,在反应器运行初期,接种污泥中的微生物处于适应期,对TP的去除率有较大波动。在运行13 d后,R1、R2和R3中的TP去除率呈现上升趋势,17 d后,趋于平稳,R1中的TP去除率由44%上升到92%;R2由54%上升到92%;而R3在第21天后,趋于平稳,对TP的去除率由69%上升到89%。其中,R1在运行35 d后,反应器内好氧颗粒污泥部分解体,对TP的去除率由92%下降到65%,在第37天,略微升高后又下降至53%,之后稳定在80%以上;R2对TP的去除率在经历适应期后迅速上升,在第15天之后,趋于稳定,始终保持对TP的去除率在80%以上,最高可达91%;R3对TP的去除率在经历20 d左右的适应期后,达到平稳,之后有所波动,但保持在80%以上。

C/N比为10的条件下,由于出现颗粒解体现象,导致对TP去除效果在培养后期呈现较大波动;C/N比为15的条件下,好氧颗粒污泥对TP的去除效果最稳定;C/N比为25的条件下,培养的好氧颗粒污泥对TP的去除效果有波动,但也保持在80%以上。在本研究中,由于R1在运行过程中存在污泥解体现象,分析其原因可能是由于反应器内硝态氮的增多,抑制了释磷菌的活性,不利于释磷菌对磷的去除[14],因此,造成R1反应器对TP的去除率呈现较大程度的降低。通过分析可知,在C/N比为15的条件下,培养的好氧颗粒污泥对TP的去除效果最稳定。

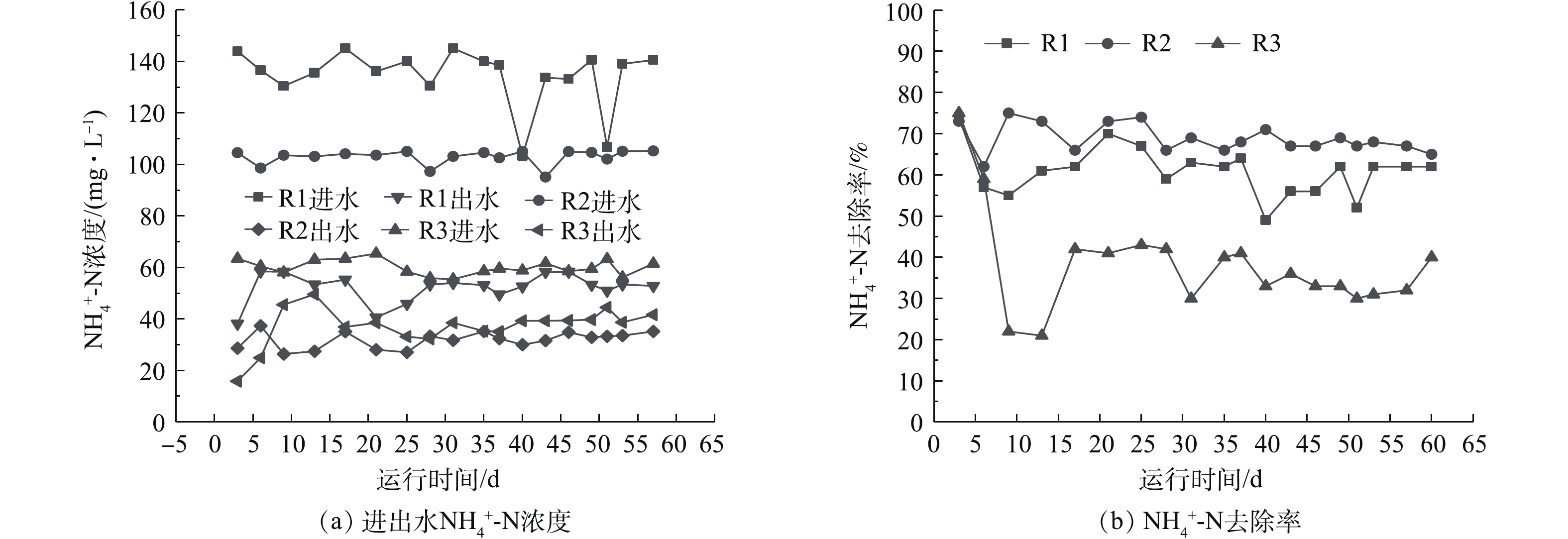

3)碳氮比对

NH+4 -N去除率的影响。在好氧颗粒污泥培养过程中,定期测定不同碳氮比条件下好氧颗粒污泥的NH+4 -N去除率,结果见图6。可以看出,不同C/N比条件下,培养的好氧颗粒污泥对NH+4 -N的去除效果有显著差异。在污泥接种阶段,反应器内的污泥微生物处于适应阶段,R1、R2和R3对NH+4 -N的去除率有明显的先下降后上升再趋于平稳的趋势,其中R1对NH+4 -N的去除率由55%上升到70%,随后略有下降,在第40天,去除率达到最低,为49%,之后,R1对NH+4 -N的去除率始终保持在50%以上。在整个培养阶段,R1对NH+4 -N的去除率均达到49%以上,最高可达70%;R2在接种阶段对NH+4 -N的去除率有明显下降,在第9天后迅速回升,对NH+4 -N的去除率保持在70%左右,在第9天,达到最高值,为75%;R3对NH+4 -N的去除率由21%上升到42%,在之后略有下降,但仍保持在30%以上。不同碳氮比条件下,培养的好氧颗粒污泥对

NH+4 -N的去除效果有较大影响,在C/N比为15时效果最好。造成这种显著差异的原因可能是由于在R1中的进水NH+4 -N含量要高于R2,而较高的氨氮负荷会抑制硝化菌和反硝化菌的活性,导致对NH+4 -N的去除效果下降,这也和刘宏波等[12]的研究结论相符,而R3中的进水NH+4 -N的含量过低,导致反应器内微生物量不足,无法有效去除NH+4 -N。 -

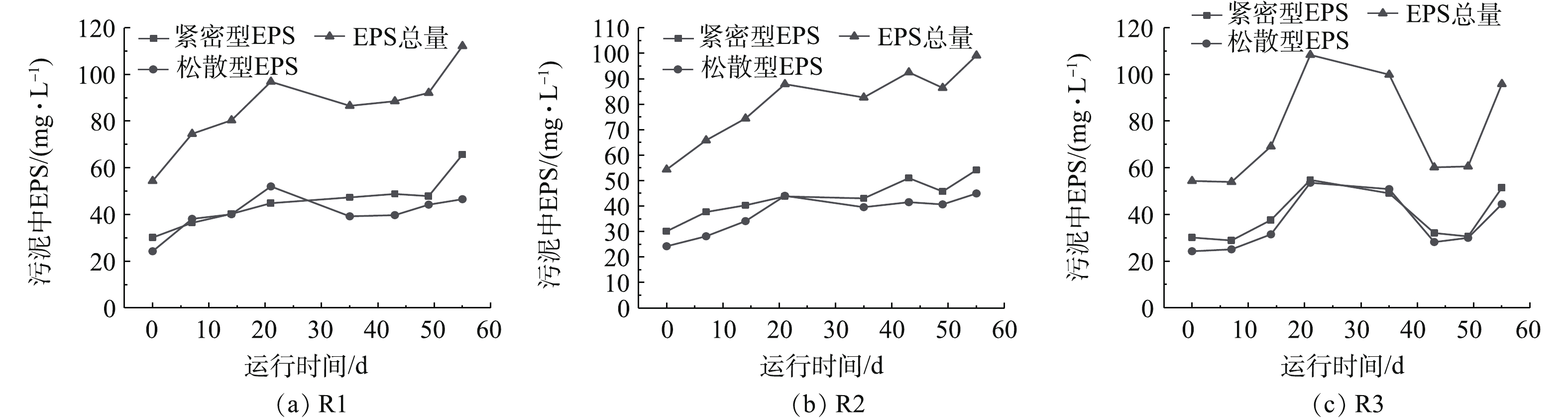

在好氧颗粒污泥培养过程中,定期测定不同碳氮比条件下好氧颗粒污泥的EPS及其组分变化,结果见图7。可以看出,在整个好氧颗粒污泥的培养阶段,R1和R3内的EPS总量呈先上升后下降再上升的趋势,R2内的EPS总量呈先迅速上升后缓慢上升的趋势。在污泥培养的前21 d,3个反应器内的EPS总量都呈快速上升的趋势,R1的EPS总量为96.88 mg·g−1;R2的EPS总量为87.89 mg·g−1;R3的EPS总量为108.37 mg·g−1,而这一时期颗粒污泥正处于快速形成期。但在第35天,R1反应器内污泥的EPS总量由96.88 mg·g−1减少至86.56 mg·g−1,而后呈上升趋势,在第54天,EPS总量为112.17 mg·g−1;R2中颗粒污泥的EPS总量整体呈现缓慢上升的趋势,在第35天,由87.89 mg·g−1减少至82.66 mg·g−1,在第43天,增加至92.55 mg·g−1,在第49天,减少至86.45 mg·g−1,在第54天,增加至99.17 mg·g−1;R3中的EPS总量在21 d后呈快速减少的趋势,在第43天,由108.37 mg·g−1减少至60.58 mg·g−1,之后缓慢上升,在第54天,增加至95.89 mg·g−1。3个反应器内的EPS总量的变化趋势与好氧颗粒污泥的稳定状态一致。由此可知,在好氧颗粒污泥的培养过程中,碳氮比对好氧颗粒污泥中的EPS含量有较大影响,这与孙洪伟等[15]的研究结论一致,且EPS总量的变化与好氧颗粒污泥的稳定性呈正相关关系。

R1中的紧密型EPS含量由最初的30.12 mg·g−1增加至第54天的65.62 mg·g−1,随着运行时间呈逐渐增加的趋势,松散型EPS的含量由24.25 mg·g−1增加至第21天的52.03 mg·g−1,在第43天,降低至39.72 mg·g−1,在第54天,增加至46.55 mg·g−1;R2中的紧密型EPS含量由30.12 mg·g−1增加至第43天的51.01 mg·g−1,在第49天,减少至45.76 mg·g−1,在第54天,又增加至54.20 mg·g−1,松散型EPS的含量由24.25 mg·g−1增加至第21天的44.05 mg·g−1,在第35天,减少至39.60 mg·g−1,在第54天,增加至44.97 mg·g−1;R3中的紧密型EPS由30.12 mg·g−1增加至第21天的54.79 mg·g−1,随后降低至第49天的30.61 mg·g−1,在第54天,增加至51.43 mg·g−1,松散型EPS的含量由24.25 mg·g−1增加至第21天的53.58 mg·g−1,随后降低至第49天的29.97 mg·g−1,在第54天,增加至44.46 mg·g−1。经分析可知,在好氧颗粒污泥培养过程中,不同碳氮比的条件下,紧密型EPS与松散型EPS的含量相差不大。

分析其变化趋势可知,在污泥培养的前21 d,3个反应器内的松散型EPS含量都呈快速增加的趋势,而在第35天,R1中的松散型EPS含量迅速降低,在第49天,又缓慢增加,这一趋势与R1中的颗粒的粒径变化趋势相一致;R2中的松散型EPS含量在第35天增加至最大值后,呈相对稳定的趋势;R3中的松散型EPS的含量在第35天达到最大值,呈先降后升的趋势。可见,3个反应器中松散型EPS的变化均与其颗粒粒径的变化趋势相吻合,这与夏志红等[16]的研究结论相一致,这说明松散型EPS在促进好氧颗粒污泥形成、维持其稳定性方面起到了更重要的作用。

2.1. 碳氮比对好氧颗粒污泥形成的影响

2.2. 碳氮比对颗粒污泥粒径的影响

2.3. 碳氮比对有机物去除效果的影响

2.4. 碳氮比对好氧颗粒污泥中EPS的影响

-

1)在C/N为10、15和25的条件下均能形成好氧颗粒污泥,C/N比为15时,污泥颗粒化效果最好,此时,好氧颗粒污泥粒径大于0.2 mm的颗粒占76.43%,SVI值为16.98 mL·g−1。

2)不同碳氮比对好氧颗粒污泥的降解性能均有影响,在C/N为10时,对COD、

NH+4 -N和TP的最高去除率为84%、70%和92%;在C/N为15时,对COD、NH+4 -N和TP的最高去除率为93%、75%和91%;在C/N为25时,对COD、NH+4 -N和TP的最高去除率为95%、43%和92%,C/N比为15时,对有机物的去除效果最好。3)在好氧颗粒污泥培养过程中,EPS总量的变化与好氧颗粒污泥的稳定性呈正相关关系,而不同碳氮比的条件下,紧密型EPS与松散型EPS的含量相差不大,其中松散型EPS在促进好氧颗粒污泥形成、维持其稳定性上起到更重要的作用。

DownLoad:

DownLoad:

百度学术

百度学术